边疆民族地区非涉外型突发社会安全事件的舆论传播与引导

苗 瑞 牟朝霞

(1 大理大学文学院,云南大理,671000; 2 大理大学图书馆,云南大理,671000)

内容提要:边疆民族地区的突发社会安全事件,可以分为涉外型和非涉外型两类。在舆论传播中,非涉外型突发社会安全事件的利益主体习惯于保持沉默,潜在舆论难以转化为公共舆论。为此,要着力于提高边疆民族地区政府的应急管理能力和政府治理水平,增强边疆民族地区干部和少数民族民众的媒介素养,努力壮大边疆民族地区主流媒体实力,多报道民族地区的实际情况和存在的社会问题。

我国边疆民族地区的突发社会安全事件不仅关系到社会的安定和团结,还关系到民族团结、国家安全,乃至国家的领土完整。边疆民族地区具有自然、历史、文化诸多方面的自身特点:在政治上实行地方自治,军事上处于国家的国防前沿,战略位置十分重要,经济发展水平与内地有较大差距,文化具有独特性。边疆民族地区自身的特点赋予了该地域内发生的突发社会安全事件的特殊性,它要求我们在进行舆论引导时采用与之相适应的策略。本文在对2008年以来发生在边疆民族地区的八起突发社会安全事件进行梳理和分析的基础上,分析阐述了非涉外性突发社会安全事件的舆论传播特征及其引导策略。

一、非涉外型突发社会安全事件概述

突发社会安全事件“是指因人民内部矛盾而引发,或因人民内部矛盾处理不当而积累、激发,由部分公众参与,有一定组织和目的,采取围堵党政机关、静坐请愿、阻塞交通、集会、聚众闹事、群体上访等行为,并对政府管理和社会秩序造成影响,甚至使社会在一定范围内陷入一定强度对峙状态的群体性事件。”[1]本文所说的边疆民族地区,指的是中国大陆与其他国家接壤,且有少数民族聚居的省、市、县。

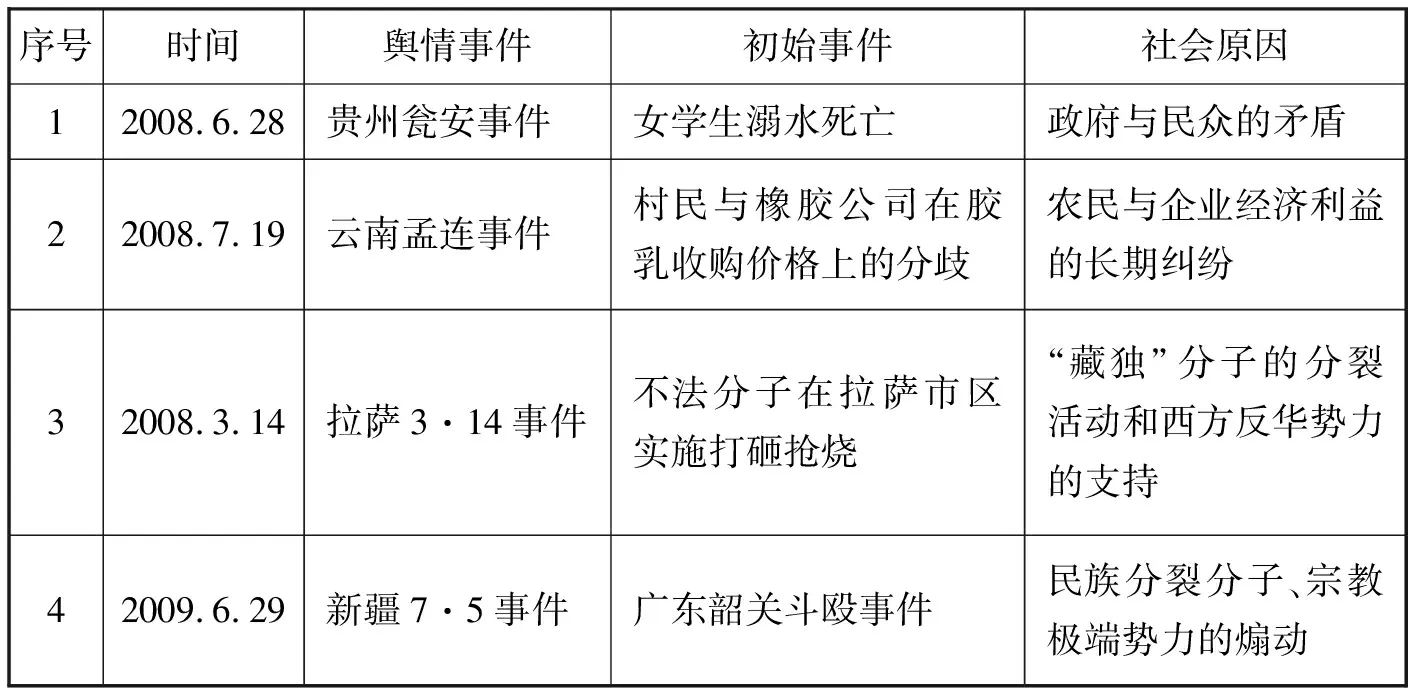

通过对2008年以来我国边疆民族地区发生的八起突发社会安全事件(见表1)的分析发现,我国边疆民族地区的突发社会安全事件主要有两类:涉外型和非涉外型。涉外型的突发社会安全事件,如拉萨3·14事件、新疆7·5事件、昆明3·1恐怖袭击事件、乌鲁木齐5·22爆炸案。此类事件多发生在新疆、西藏等地,但有向内地渗透的趋势。此类事件多涉及境内外三股势力,即民族分裂势力、宗教极端势力和暴力恐怖势力的介入,目的在于蒙骗、煽动民族群众闹事,以达到分裂国家、破坏我国民族团结的目的。此类事件具有涉外性、政治性、历史性、暴力程度高、破坏性大等特点。另一类事件则是非涉外型,如贵州瓮安事件、云南孟连事件、昆明PX炼油项目事件和云南晋宁施工冲突事件。此类事件发生在少数民族聚居的城市、乡镇,往往没有境内外三股势力和西方反华势力的渗透和干涉,其目的并非要搞民族分裂,发生的主要原因在于社会改革和发展过程中不同利益群体之间的利益冲突,以及边疆民族地区政府的治理水平和管理体制与日益多元而尖锐的社会问题之间的矛盾。但此类事件很容易被三股势力利用,成为挑起民族纷争、破坏国家安定团结的导火索。

表1 近些年来边疆民族地区主要突发社会安全事件

续表

二、非涉外型突发社会安全事件舆论传播的特点

非涉外型突发社会安全事件的发生,往往伴随着重大舆情的孕育、扩散、变化和衰减。分析边疆民族地区突发社会安全事件的舆论传播特点,掌握其传播规律,对掌控舆情、加强舆论引导具有十分重要的意义。与涉外型突发社会安全事件相比,非涉外型突发社会安全事件的舆论传播具有如下特点。

(一) 传播主体:相对沉默的利益主体

相比于涉外型突发社会安全事件和内地的突发社会安全事件,边疆民族地区发生的非涉外型突发社会安全事件在危机事件发生前,涉事的利益主体更倾向于在舆论场上保持沉默。冲突双方和政府都没有把矛盾冲突公之于众。一方面,涉事民众在事件发生前不懂得和没能力使用媒体特别是自媒体来维护自己的权益,致使利益长期受到侵害,利益诉求得不到满足,积怨得不到宣泄,矛盾越积越深,最终导致社会安全事件的发生。另一方面,处于强势地位的地方政府和企业,希望把事情“瞒下来”,不希望把地方政府的公共事务置于媒体的视线和监督之下。再者,地方媒体受地方政府宣传部门的领导,在地方事务的媒体监督上始终处于失语状态。如2008年云南孟连傣族拉祜族佤族自治县发生的群体事件,其矛盾冲突可以追溯到2005年橡胶市场价格的大幅上涨,其间总共发生过7起群体冲突。但受到利益侵害的胶农对此事“秘而不宣”,橡胶公司打压胶农努力维护既得利益,当地县乡党委、政府简单地以治安案件论处,反复动用警力介入,刺激胶农,终于酿成2008年7月19日的孟连事件。媒介素养指的是正确地、建设性地享用大众传播资源的能力,主要包括利用媒介资源的动机、使用媒介资源的方式方法与态度、利用媒介资源的有效程度以及对传媒的批判能力等。据研究,受到少数民族民众“宗教信仰”、“历史文化积淀下的传统意识”、“较低的文化水平、人口素质和复杂的民族语言”等因素的制约,少数民族地区民众的媒介素养总体上水平较低[2]。为了提升边疆民族地区少数民族民众的媒介素养,需要从根本上提升他们的科学文化素质,加强媒介素养教育,提高媒介意识。

(二) 传播客体:当地政府与民众之间矛盾突出

突发社会安全事件是社会转型期的一种较为常见的现象,是社会结构调整和转型期不可避免的产物,是人民内部矛盾的极端表现。边疆民族地区在经济上受到贫困的困扰,在政治军事上面临国外敌对势力的威胁,在文化上受到民族、宗教等文化因素的影响……这些因素使得边疆民族地区突发社会安全事件的诱因具有多样性、性质具有复杂性和处置上的艰巨性。分析上述四起非涉外型的突发社会安全事件,危机事件的诱因包括经济纠纷、环境保护、征地补偿等。在这些突发事件主要诱因的背后,隐藏着多层次、多样性的矛盾冲突和社会问题。如官员腐败、官商勾结、政府部门公信力的下降、民族地区法制建设落后和地方政府治理水平低下等。

政府是危机管理和突发社会安全事件舆论引导的中心环节,政府应急管理的效率和成败决定着突发社会安全事件的发生、发展和走向,也决定着突发社会安全事件的社会影响和人心向背。在社会转型和社会矛盾冲突加剧的社会背景下,假如政府能够提高包括应急管理在内的社会治理水平,就能够大大降低边疆民族地区突发社会安全事件的发生和对社会造成的危害。上述4起非涉外型突发社会安全事件,正是由于作为突发事件处置的主体——政府在事件本身的处置上存在不作为或处理不当,危机预警不足等原因加剧了突发事件冲突的程度和影响。如晋宁施工冲突事件的爆发,是晋宁县相当长一段时间内强占农田、侵犯农民权益造成的矛盾和积怨的集中爆发,在很大程度上也暴露出晋宁县政府在危机应急管理上不作为、慢作为,地方法制建设落后,安全隐患多等问题。在晋宁施工冲突事件中,晋宁县政府的“事前预防能力与事初预警能力较为薄弱、事中处理能力存在不少缺陷、善后过程中缺乏群众心理安抚等问题”,“特别是事先普法宣传缺位”,对“征地存在的村民与政府、开发商之间的矛盾不够重视。事中,晋宁县政府虽然采用一些积极的处置措施,但并没有及时疏散人群”,事后“在对其他村民心理疏导以及政策完善等方面还需要加强”[3]。边疆民族地区非涉外型突发社会安全事件的发生及造成的恶劣影响,地方政府负有不可推卸的责任。

(三) 传播媒体:潜在舆论难以转化为公共舆论

在危机事件发生之前,事件中的冲突双方并没有利用媒体工具来形成统一意见、凝聚力量,公共舆论的生成是在危机事件发生之后。此类事件在事件发生前,作为当事一方的“村民”是一个熟人集体,他们居住在某个较小的地域(村寨、县区),为了维护共同的经济利益或其他自身权益,通过口耳相传或私人化媒介,以口语传播、群体传播为主要信息传播方式,最终汇聚起来采取共同行动的力量。这类事件在危机事件爆发前以潜在舆论的方式存在,没有或很少有媒体舆情,公共舆论的潜伏期和萌动期较长,给事件的媒体预警带来了很大的困难。因此事件的舆论引导,也主要依赖事后引导。

“潜在舆论难以转化为公共舆情”,除了作为利益主体的少数民族民众在舆论上保持沉默、政府危机预警与应急管理不善等原因外,与媒体也有莫大的关系。在此类事件中,媒体并没有发挥其应有的舆论监督和舆论引导功能。据武汉大学博士生叶海对贵州、云南、甘肃三省主流媒体对贵州瓮安事件、云南孟连事件和甘肃陇南事件三起突发事件的新闻报道的分析认为,“重视党政形象塑造而回避社会问题是现阶段我国西部地区主流媒体处理社会冲突性议题新闻的特征,这与当前社会转型过程中各种利益群体多元化诉求的现实需要,中央提出的政务公开、信息透明以及‘构建和谐社会’的政治要求背道而驰”[4]。地方媒体在地方事务的舆论监督和引导上的失语,是边疆民族地区突发社会安全事件发生和恶化的重要原因。中国农民的媒介使用情况显示,“媒介有利于中国农民的温和型政治参与,但和农民抗争型政治参与行为无关”,在抗争型政治参与行为中,农民往往依赖人际传播,但“人际关系传播面对面、集体分享和传播易失真的特征,决定了人际关系传播必然具有负面的效果”[5],其负面效果主要表现在民众容易听信“谣言”,被不法分子和别有用心之徒“利用”,极易诱发农民集体抗争性行为,或转变成涉外型突发社会安全事件。官方主流媒体对边疆民族地区事务的积极影响和引导在地方政务和经济社会的发展中依然肩负着重要责任。

三、非涉外型突发社会安全事件舆论引导的对策

针对边疆民族地区突发社会安全事件舆论传播中存在的问题,我们需要采取如下对策:

第一,提高边疆民族地区政府的应急管理能力水平和政府治理水平。边疆民族地区突发社会安全事件暴露出边疆民族地区存在一些突出集中的社会问题,也暴露出当地政府在政府管理、法制建设、干部作风建设中存在的问题。从当前来看,边疆民族地方政府应该着力提高政府部门的应急管理意识,加强预防意识和预警思维,建立应急管理机制。“民族事务管理各相关部门,应该建立快捷的社情民意表达平台,建立广泛而专门的社情民意收集机制,建立社情民意的处理反馈机制。”[6]从长远来看,边疆民族地区政府面临着更艰巨的任务:创新少数民族民众利益表达机制,满足民众知情权、参与权、表达权和监督权;加强法制建设和干部作风建设,提高政府管理水平和社会协调机制;针对边疆民族地区突出的社会问题和难题,要敢于啃硬骨头,注意化解突出矛盾和问题。

第二,提高边疆民族地区干部和少数民族民众的媒介素养。边疆少数民族干部和民众的媒介素养是制约少数民族民众维护自身权益、行使公民权利、参政议政、行使监督权的重要因素。提高少数民众的媒介素养,能够加强“强势者”侵权行为的曝光度,保证民众的话语权,从而保证公共权力的正确行使,促成并维护依法治国的社会机制、遏制腐败的滋生和蔓延。提高少数民族地区干部的媒介素养,能够切实提高政府部门社情民意的收集和处理能力,加强政府的危机预警能力和危机管理能力。

第三,壮大边疆民族地区主流媒体实力,着力于报道民族地方的实际情况和存在的社会问题。壮大边疆民族地区主流媒体实力,有利于抵御国外反动力量的虚假宣传,增强边疆民族地区的舆论安全,保护边疆少数民族民众的话语权,传播少数民族文化,增强民族之间、国家之间的对话能力。新闻舆论监督是少数民族群体权益保障的基础,包括新媒体在内的大众传媒是群体维权的重要途径。媒体要切实履行舆论监督的职能,需要新闻媒体对少数民族地区及其事务给予更多的关注和重视。边疆民族地区偏居一隅,经济发展相对落后,地方媒体实力较弱,大部分地区面临着扶贫攻坚,实现全面小康社会的重任。新闻媒体理应着力于多报道民族地方的实际情况和存在的社会问题,切实履行起新闻舆论监督的功能。如此才能够大大降低边疆民族地区的突发社会安全事件爆发的概率,形成边疆民族地区安定团结的局面。

*本文系云南省教育厅资助性项目“边疆民族地区突发社会安全事件舆论引导的时效研究”阶段性成果(项目编号:2017ZZX029)。

注释:

[1]党建研究:《突发社会安全事件》,《党建研究》2010年第5期,第58页。

[2]王韡龙,张浩:《甘肃少数民族地区媒介素养教育研究——以保安族聚居区积石山县为例》,《西北人口》2012年第4期,第126~129页。

[3]谢振华:《县级政府应对群体性突发事件能力的评估与提升策略讲究》,湘潭大学博士论文,2015年,第125~126页。

[4]叶海:《西部地区社会冲突事件报道研究——以贵州、云南、甘肃三起群体性事件为例》,武汉大学博士论文,2012年,第81页。

[5]陈鹏,臧雷振:《媒介与中国农民政治参与行为的关系研究——基于全国代表性数据的实证分析》,《公共管理学报》2015年第7期,第67~82页。

[6]龙运荣:《新媒体时代我国民族事务管理与创新》,《广西民族研究》2013年第2期,第22~26页。