城市新移民性别收入差距的实证研究

陈煜婷

城市新移民性别收入差距的实证研究

陈煜婷

(上海行政学院 社会学教研部,上海 200233)

本文以探究城市新移民群体中两性收入差距为研究目的,通过分析2012年上海大学上海社会科学调查中心在全国六省市实施的“社会发展与社会建设”大型调查数据发现:(1)新本地人中女性比例更高,获得当地户口的新本地人中女性的比例更高,未获得本地户口的外地人中男性的比例略高;(2)新本地人的收入回报没有明显优势:外地人虽然没有获得当地户口,但是收入回报高于新本地人和本地人,新本地人与本地人之间的收入差异并不显著;(3)外地人、新本地人和本地人中都存在收入性别不平等现象。研究指出成为新本地人的女性并没有因为冲破户籍限制的樊篱而改变与男性收入不平等的现状。

新移民 性别 收入

一、问题的提出

个人或群体持续进行的跨越地域界限的运动被称为移民现象,也就是通常所说的人口的地域流动。移民现象通常可以分为外部移民和内部移民两类,外部移民是指跨越国界的移民,内部移民是指在某一国家范围内不同地区之间的移民,在中国内部移民也被称为流动人口。①李春玲:《流动人口地位获得的非制度途径——流动劳动力与非流动劳动力之比较》,《社会学研究》2006年第5期。20世纪80年代以来,中国的迁移人口和流动人口出现了急剧的增长,有关人口迁移和人口流动的研究也越来越受到重视。对于中国社会正在发生的大规模地域流动现象,学术界更为关注的是基于中国特有的户籍制度引发的移民现象,户籍制度引发了两类移民潮现象:一类是城乡移民现象,另一类是城市新移民现象。对于这两类移民潮现象,人们更倾向以底层视角去关注农名工、失地农民等相对弱势群体所面临的问题,②赵德余、彭希哲:《居住证对外来流动人口的制度后果及激励效应——制度导入与阶层内的再分化》,《人口研究》2010年第6期。而基于性别视角去关注移民群体中的女性所处的境遇关注较少。

性别分层是社会分层研究不可缺少的重要一环,对于性别分层的分析也服务于性别平等的最终目标。以性别分层的视角看待移民问题有两个维度:一个是地位准入差异维度。该维度强调两性在流动进入不同社会结构的过程中存在着方式性的差异,两性面临的差异主要体现在融入社会结构的过程之中,即实现移民本身存在性别不平等;另一个是地位结构差异维度。该维度强调社会的结构是层级化的,两性面临的差异主要体现在社会现存层级结构之中,①Parkin Frank,“Enterprise Reform In China's industry Class Stratification in Socialist Societies”, The British Journal of Sociology,Vol.20,1969,PP.355-374.即在新移民群体中存在性别不平等。社会流动是社会结构自我调节的重要机制,改革开放以来大规模城市新移民群体的出现正在以特有的方式影响着社会结构的调节,而这一调节在多大程度上改善或是影响两性收入差距是一个值得关注的问题。对于这一问题已有研究并没有给出一个明确的理论方向或是经验佐证,因此本文试图通过系统梳理相关研究并使用定量分析方法来探析城市新移民群体的性别差异以及性别收入差距现状。

二、文献回顾与研究假设

(一)文献回顾

由于受到中国户籍制度的限制,许多流动人口只是个体的地理位置流动并没有真正实现社会位置的流动,因此流动带来了许多不确定性。本文侧重关注的是那些实现了地理位置流动又在流入地获得了正式身份的如农转非或是外地转本地户口的新城市人或新本地人。因为能够获得当地新的户籍身份的流动群体基本上在流入地能够得到妥善和长久的安置,因此可以算是新移民群体。下文分别从中国户籍制度下的移民环境、城市新移民群体的性别差异和城市新移民群体的性别收入差距三个方面进行文献回顾。

1.中国户籍制度下的移民环境

20世纪50年代以来建立的户籍制度,将中国居民划分为城市居民和农村居民两大社会群体,并形成了二元社会结构。伴随着城市建设和工业发展,大批劳动力从农村进入城市。一时间,城市人口迅速增长,由此也引发了一系列问题。随后颁布的《中华人民共和国户口登记条例》标志着城乡二元分割的户籍制度正式形成。在传统的二元社会结构下,户籍制度限制了人们在不同地域之间的流动。然而自1978年党的十一届三中全会作出了实行改革开放的重大决策以来,中国社会步入了改革开放的现代化进程,至1992年邓小平南巡后,中国确立了社会主义市场经济体制改革目标,使改革掀起了新一轮的高潮。在这一过程中,中国社会最明显的特征之一就是农民已不再被束缚在土地之上,人们跨区域间的流动已成为可能。此外,高考制度以及大学生毕业找工作的跨区域性使得更多大学生毕业后倾向于到更为发达的大城市工作,即便暂时找不到工作,也愿意先留在城市再作打算,成为“蚁族”,因此无户籍白领及“蚁族”构成了外来务工人员的另一部分。因此,在城市中尤其是大城市中存在着大量农村居民和非本地城市居民,该群体在劳动力市场、日常生活领域、社会参与方面以及对城市公共资源的占有方面都与城市户籍居民形成了鲜明的对比,这就形成了新二元社会结构。对此有研究将户籍居民和外来务工人员看作是城市内部新的二元社会结构,外来务工人员主要针对农民工群体,②刘社建:《上海新二元结构问题的演变、成因与对策》,《毛泽东邓小平理论研究》2010年第11期。也有研究认为将农民工合并到非农户中,新的非农户再与传统意义上的农户组合形成新的二元社会结构,③岳澎、黄解宇:《从“二元结构”到“三元结构”——中国“农民工”的户籍演变路径及其解决方案》,《农业现代化研究》2008年第2期。李强的研究认为城市居民由本地正式户口的市民和无本地正式户口的农民工组成,农村居民由未外出的农村居民和已外出但户口仍在农村的流动农民工组成,形成与传统意义不同的“双重二元结构”也称“三元社会结构”。④李强:《当前我国社会分层结构变化的新趋势》,《江苏社会科学》2004年第6期。

西方关于移民流动的研究始于19世纪末,有关移民问题的研究也已涉及到经济学、地理学和社会学等交叉视角。莱温斯坦是最早研究移民问题的学者,他提出的推拉理论也是最早关于移民研究的理论,推拉理论的核心认为移民的流动基于迁出地和迁入地的自然环境和社会经济条件的共同作用,后续许多研究移民问题的学者都延续了这一脉络,推拉理论的基本假设认为人的迁移行为是理性选择,迁移者对原住地及目的地的资讯有某种程度的了解,由此可以看出,推拉理论注重的是迁移的原因,即迁出地的消极因素和迁入地的积极因素对于迁移者的影响。①李明欢:《群体效应、社会资本与跨国网络——“欧华联会”的运作与功能》,《社会学研究》2002年第2期。刘易斯基于经济学视角提出了移民的经济理论,该理论是将宏观结构因素和微观个人因素相结合对国际移民问题的考察,该理论认为国家之间工资上的差距是产生移民的根源,从这个意义上来说,移民的行为是自愿的,是通过计算成本后的一种人力资本投资的行为,但是移民的经济理论只看到了经济因素而忽视了社会因素和政治因素。泰勒等人在移民的经济理论基础上发展了新经济移民理论,也称劳动力迁移新经济学。迁移理论基于家庭整体为研究对象,指出家庭作为一个整体在理性选择的基础上产生的迁移行为更能反映出移民的真正动因,迁移理论指出经济因素不是产生移民行为的根本原因,对于一些家庭而言移民行为可以改善家庭原有的社会地位。②华金·阿朗戈、黄为葳:《移民研究的评析》,《国际社会科学杂志》(中文版)2001年第3期。皮奥里于1979年提出市场分割理论,该理论将劳动力市场分为两类,一类是收益高、保障高、福利高和环境舒适的高级劳动力市场,另一类是收益低、保障低、福利低和环境恶劣的低级劳动力市场,该理论认为当地劳动力通常不愿进入低级劳动力市场,这就为外来劳动力进入低级劳动力市场提供了工作选择,并且外来移民也倾向于迁移到本地进入低级劳动力市场,③Piore Michael,“Labor market segmentation:To What Paradigm Does It Belong?”,American Economic Review,Vol.9,1983,PP.249-253.该理论解释了市场因经济发展对外来劳动力的结构需求问题。沃勒斯坦1974年提出了解释国家间移民问题的世界体系理论,该理论将世界分为核心、半边缘和边缘三个同心圆,其中发达国家占据核心位置,介于发达和发展中的国家处于半边缘位置,发展中国家处于边缘位置,世界体系理论指出国际移民是资本主义生产方式向边缘国家的侵入,是经济全球化的直接结果。

结合中国户籍制度下的移民环境和西方移民理论,目前关于中国城市新移民群体流动的研究主要有以下三类。第一类是农民工群体的社会流动。李强分析了农民工的职业流动,指出农民工的初次职业流动实现了职业地位的较大上升,农民工的再次职业流动却基本是水平流动,并没有地位的上升。制约农民工二次流动时向上流动的因素包括地位积累、地位继承和社会资源。④李强:《中国大陆城市农民工的职业流动》,《社会学研究》1999年第3期。李培林指出所有制结构和产业结构的变动导致中国阶级阶层结构的变动,主要表现为城乡的阶层结构差异很大,农村的阶级阶层结构底层比重过大,中间层级较小。⑤李培林:《中国改革以来阶级阶层结构的变化》,《黑龙江社会科学》2011年第1期。第二类是城乡移民的代际流动。吴晓刚从户籍制度的视角出发,指出国家的户籍制度使得在中国城市的社会流动中存在一部分优秀的农村流入人口,从而加大了农村流动的代际流动率。⑥吴晓刚、张卓妮:《户口、职业隔离与中国城镇的收入不平等》,《中国社会科学》2014年第6期。张翼指出代际流动方面出身于农民阶层家庭的劳动者已经在很大程度上消解了原有的社会固化,阶层的代际继承比例相对较低,垂直流动的社会动力增强。⑦张翼:《中国社会阶层结构变动趋势研究——基于全国性CGSS调查数据的分析》,《中国特色社会主义研究》2011年第3期。第三类是城市白领群体的社会流动。李春玲指出改革开放后的中国城镇不仅存在着个体性的流动,也存在着群体性的阶层流动,这种结构性的流动大于个体流动并且促成了新的社会阶层的形成。⑧李春玲:《城乡移民与社会流动》,《江苏社会科学》2007年第2期。林宗弘和吴晓刚的研究建立新马克思主义取向的中国阶级分类方式,认为干部制度与私有产权会导致阶级结构的分化与阶级利益的对立。⑨林宗弘、吴晓刚:《中国的制度变迁——阶级结构转型和收入不平等:1978-2005》,《社会》2010年第 6期。李路路从阶层结构的视角对社会流动进行了分析,指出市场转型时的阶层间的关系转变为交易和交换的关系。①李路路:《社会分层结构的变革:从“决定性”到“交易性”》,《社会》2008年第3期。在前述研究的基础上,下文重点回顾性别视角下的城市新移民研究。

2.城市新移民群体的性别差异

随着女性已成为流动人口中不可忽视的一部分,以男性为主的人口流动逐渐转变为两性共同的流动行为。②段成荣、张斐、卢雪和:《中国女性流动人口状况研究》,《妇女研究论丛》2009年第4期。陆建民以上海为例,分析了新上海人的性别差异以及女性内部的分化。新上海人的两性差异方面,首先女性流动进入上海的比例逐渐上升至与男性平衡,其次女性流动进入上海的年龄比例较低,除了60岁以上年龄段外,其他各年龄段女性的比例都在上升,流动进入上海的女性的学历水平相比于男性较低,但是在呈现增长的趋势,在就业方面,女性的就业率低,就业层次低,职业稳定性低,总体呈现出男高女低的职业分化特点。新上海人中女性内部也产生了一定的分化,受过高等教育的女性比例增高,一部分新上海女性在朝着知识化和白领化方向发展,因家庭婚姻等原因到上海发展或是留沪的女性比例也在增高,女性呈现出较强的留沪意愿。③陆建民、万仁孝:《社会流动:新上海人中的两性差异与群体分化》,《上海市社会科学界第七届学术年会论文集》2009年。但是,上海市因婚姻而移民的女性由于不能再从事以前的工作,而大多从事临时性的工作,由于在新的地方不停调换工作而面临着一些经济适应的问题。④赵丽丽:《城市女性婚姻移民的社会适应和社会支持研究——以上海市“外来媳妇”为例》,上海大学2008年博士学位论文。李骏将上海市本地城镇居民、本地农村居民、外地城镇居民和外地农村居民四类群体的职业和收入进行了对比分析,发现外来城市劳动力和外来农村劳动力在职业获得方面存在明显区别,外来城市劳动力更多的流入专业技术人员阶层和单位负责人阶层,外来农村劳动力更多的流入最底端的职业阶层。外地农村劳动力比本地农村劳动力在劳动力市场上处于更为弱势的位置。城乡差别与内外差别在共同起作用。⑤李骏、顾燕峰:《中国城市劳动力市场中的户籍分层》,《社会学研究》2011年第2期。因此,在讨论了城乡二元分割的户籍制度下社会流动对两性收入的影响后,还需要补充考虑的是新移民群体中两性及其收入的影响。

3.城市新移民群体的性别收入差距

是否拥有本地户口不仅影响到个体在当地生活中的各项社会保障是否能够享有,最主要的是在进入劳动力市场时会受到一些限制。袁志刚等的研究指出城市的单位部门在对劳动力进行招聘时,有时会强调要求本地户口、城市户籍,⑥袁志刚、封进、张红:《城市劳动力供求与外来劳动力就业政策研究——上海的例证及启示》,《复旦学报》(社会科学版)2005年第5期。这样无疑是对外地户口或是农村户籍劳动力的一种排斥。但是当外地户口的劳动力成功进入本地市场后,拥有外地户口反而比拥有本地户口具有更高的收入回报。⑦徐凤辉、赵忠:《户籍制度和企业特征对工资收入差距的影响研究》,《中国人民大学学报》2014年第3期。在上海对于外地户口的常住居民提供了人才居住证等户口的过渡证件,赵德余的研究以上海为例指出,外来劳动力在拥有不同居住证类型的情况下收入并没有明显差异,但是所享受的社会保障和福利对于有人才居住证的群体更有优势,普通居住证和没有居住证之间没有明显差异。⑧赵德余、彭希哲:《居住证对外来流动人口的制度后果及激励效应——制度导入与阶层内的再分化》,《人口研究》2010年第6期。可以看出没有本地户口虽然会对个体享有当地社会保障造成一定的障碍,但是拥有外地户口仍然在本地劳动力市场工作的劳动力反而有更高的收入回报,这一方面是由于该部分人群因为足够优秀才能留在本地,另一方面足够高的收入也是这部分人群在没有当地户口保障的情况下愿意留在本地的原因。户口由外地向本地流动不仅对收入分配产生了影响,也对两性的收入差距产生了影响。李萌对武汉市不同劳动部门的收入分析发现,在建筑业、服务业、自雇经营业、正规企业、机关事业单位两性的收入差距都存在,由外地向本地流动的男性比女性的收入回报更高。①李萌:《劳动力市场分割下乡城流动人口的就业分布与收入的实证分析——以武汉市为例》,《人口研究》2004年第6期。与前述研究不同的是李春玲的研究发现,性别因素对非流动人口的收入水平有显著影响,非流动人口中男性收入水平显著高于女性,但对于流动人口来说影响并不显著,流动人口中男性收入和女性收入没有明显差异。虽然以上研究关注了城市中本地居民和外地居民的收入性别差异,但是并没有从更细致的角度区分出生就在本地的居民、获得本地户口的新本地人和在本地工作但仍然是外地户口的居民三者之间的性别收入差距。

(二)研究假设

关于中国户籍制度背景下城市新移民群体性别差异及其收入不平等的讨论,文章主要从两个方面入手进行说明:其一,探讨两性在成为城市新移民时的“准入”差异问题。实现城市新移民群体中两性比例如何?重点关注实现了户籍流动的群体和只实现了空间流动但并发生户籍流动的群体以及本地户籍居民之间的差异。其二,探讨城市新移民群体中两性收入回报的“结构”差异问题。当两性在实现了户籍流动之后,相比于一直是本地户籍或一直是外地户籍但在本地工作和生活的居民而言,两性各自的收入回报是怎样的且有什么不同?

综上所述,可以将文本需要探讨的问题归结为两个具体问题:(1)性别作为自变量,户籍流动作为因变量时,两性发生户籍流动的差异问题;(2)性别作为自变量,户籍流动作为中介变量时,户籍流动对于两性收入回报差距的影响问题。问题(1)讨论的是性别与户籍流动之间关系的“准入”差异情况。问题(2)讨论的是户籍流动对于个体收入回报尤其是两性收入回报的“结构”差异问题。

1.准入差异假设

中国的户籍制度不仅限制了城乡居民之间的迁移性流动,也限制了不同城市地区,尤其是中小城市居民向大城市或特大城市的迁移性流动。然而仍旧有大批的劳动力实现了户口所在地的迁移,成为了新的城市中的新市民。在这一过程中,成为新市民也需要具备很高的人力资本,对于女性而言除了具有较高的人力资本之外,还有一种特殊的渠道可以实现户口的迁移,即通过婚姻迁移的方式,但是婚迁毕竟是少数。所以尽管如此,本文认为两性在实现户口所在地的变更中男性还是更占优势,因此提出如下假设:假设1:男性获得新城市户籍的比例显著地高于女性。

2.结构差异假设

能够获得新本地户籍成为城市新移民的个体通常都具有较高的人力资本,多以从事白领职业为主,这一类型群体的出现对于本地原住居民甚至是一种威胁。因此对于新本地人而言通常会有较高的收入回报。同样女性成为新本地人对于收入的回报也会有大幅度的提高,而且对于获得了本地户籍的外地女性而言,她们也是冲破了户籍和性别双重因素而实现自我的优秀群体。因此,对于这类群体而言,性别的不平等性也将大为改善。因此提出假设如下:假设2-1:城市新移民群体中两性的收入没有显著差异。

本地户籍的居民即那些没有发生户口所在地流动的居民,对于该部分居民而言其两性收入差距的回报是在不考虑社会流动因素的情况下的差异情况,对于该部分群体而言具有普遍的性别收入差距,因此提出假设如下:假设2-2:本地人中男性收入显著高于女性。

外地户籍的居民是生活和居住在本地但并没有获得本地户口的居民,对于该部分群体而言,虽然实现了空间上的流动,但并没有获得制度性的保障。因此对于该部分群体而言流动因素对其的影响也是有一定限制的。对此本文认为在这样的流动情况下,两性之间存在显著的收入差距,因此提出假设如下:假设2-3:外地人中男性收入显著高于女性。

三、研究设计

(一)研究数据

本文所使用的数据来源于上海大学上海社会科学调查中心2012年在全国六省市实施的“社会发展与社会建设”大型社会调查。调查在全国(不含港澳台)六大行政区中各抽取一个有代表性的省份作为调查总体,分别是甘肃省、广东省、河南省、吉林省、上海市和云南省。为尽可能降低设计效应、提高抽样精度,在可操作的前提下,采用三阶段不等概率抽样,各阶段的抽样单位如下:第一阶段:以街道、乡镇为初级抽样单位,以PPS为抽样方法;第二阶段:以居民委员会、村民委员会为二级抽样单位,每个街道/乡镇抽取2个居/村委,也以PPS为抽样方法;第三阶段:以家庭住户为最终抽样单位,并每户中抽取一人作为调查对象,采用KISH表选定被访者。调查以18-69岁的常住人口为调查对象,因各省市人口总量有较大差异,故通过不等比率均匀分配的方式确定样本量,最终获得有效样本5745个,各省市样本分布百分比介于15.04%-20.89%之间。本研究在具体分析过程中根据加入变量的情况剔除了不符合研究要求的样本,最终进入模型分析的样本量为4885。

(二)研究变量

收入是本文使用的因变量,即被访者在2011年全年的所有收入总和,为了避免奇异值,将收入低于1元的情况归为1,将收入超过600000的情况合并为600000,并将新生成的收入变量取自然对数纳入模型。性别是本文分析的主要自变量,为了突出女性在收入方面的相对不利地位,将女性编码为1,男性为0。户籍流动变量在本中起到调节变量的作用,在分析两性户籍流动差异时,将其作为因变量;在分析户籍流动对两性收入的影响时,将其与性别一同作为自变量。具体来看,户籍流动根据流动情况可以分为三类,分别是外地户籍未流动、外地转本地户籍流动和城市户籍未流动。年龄为18-69岁,在进入模型分析时使用年龄和年龄平方除以100。婚姻状况为虚拟变量,已婚为1,未婚为0。其中已婚包括初婚有配偶、再婚有配偶和分居未离婚,未婚包括未婚、同居、离婚和丧偶。教育为连续变量,其中未受过正式教育=3,私塾=4,小学=6,中学=9,高中=12,中专/职高/技校=13,大专=15,本科=16,研究生及以上=20。党员身份为虚拟变量,中共党员为1,非中共党员为0。在职情况包括四类:非农就业、务农、未工作和离退休,在纳入模型进行分析时将非农工作作为参照类。职业阶层根据职业类型进行归纳:精英阶层包括党政机关企事业单位负责人、管理者和中高级专业技术人员,脑力劳动者阶层包括一般专业技术人员、办事人员和自雇自办者,体力劳动者阶层包括技术工人、一般工人和农民。

表1 变量描述

具体变量描述如表1所示。

(三)研究方法

1.相关分析

本文采用相关分析来判断户籍流动与性别及收入的相关性问题。根据分析变量的层次,本文在进行交互分析时使用了卡方检验的方法。卡方检验属于非参数检验范畴,主要用于比较不同样本之间及分类变量之间的关联性,试图回答理论频数和实际频数的吻合程度或拟合优度问题。

2.对数比率回归分析

由于户籍流动变量是多分类变量,所以使用多类别对数比率模型,采用二分类的Logit模型。具体做法为:把多类别变量中的一类作为基准类,那么就形成了基准模型,然后将它的几率与其他各类的几率对比。

3.多元线性回归分析

以收入作为因变量分析发生不同户籍流动的两性收入回报差异时,因为收入变量是连续变量,所以使用多元线性回归模型。多元线性回归模型的基本思路是将事件发生概率设定为自变量函数,采用最小二乘法,模型中的事件发生概率和自变量是线性关系。

四、实证分析结果

(一)城市新移民群体性别差异及其收入不平等的相关分析

1.户籍流动的性别差异

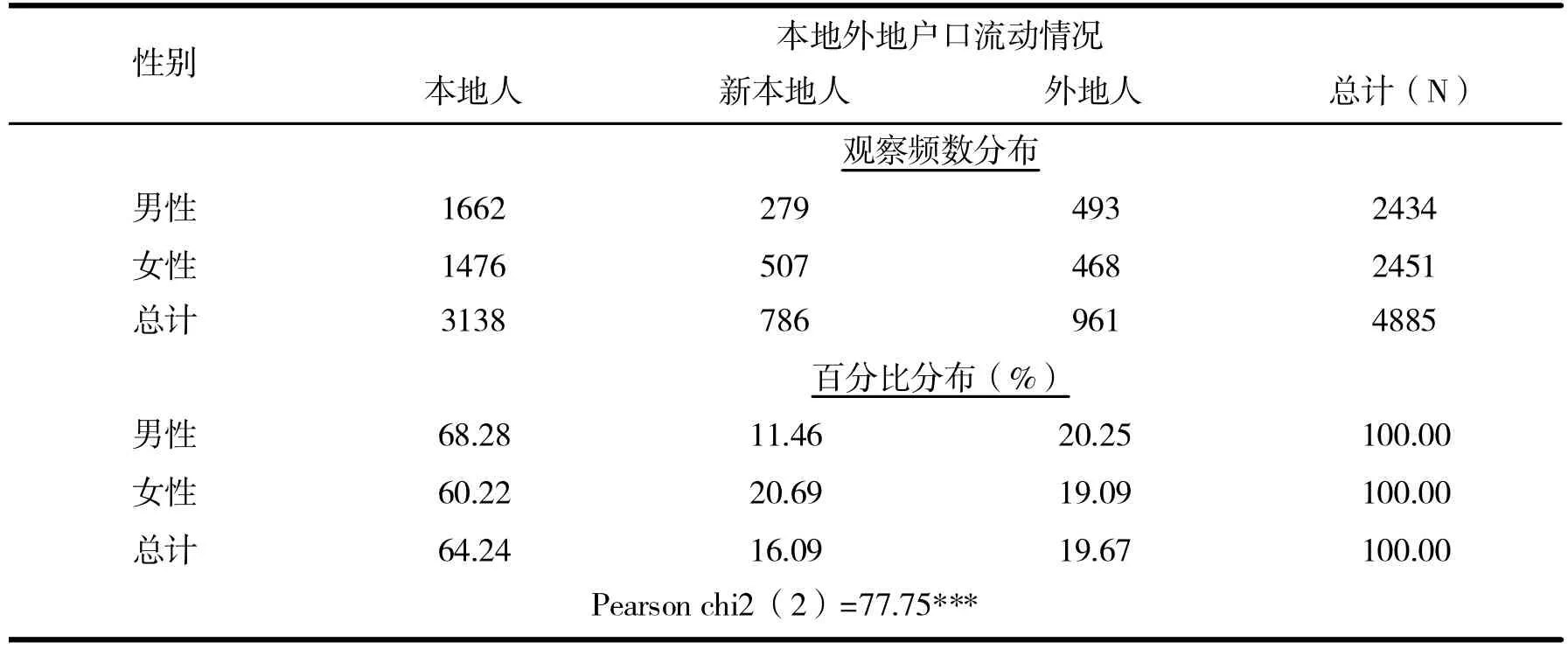

为了说明户籍流动本身与性别之间的关系,本文将户籍流动分为三类:本地出生的本地户籍、外地出生的外地户籍和外地出生实现户籍流动的本地户籍,然后分别与性别进行了交互分析。因为本地出生的外地户籍样本量较低并且与本文想要分析的户籍流动没有太大关系,因此没有将该类纳入其中。本文将上述三类分别简称为本地人、外地人和新本地人。表2用交互分类的方法对两性的户籍是否为本地以及是否出现过流动进行了分析。数据结果说明,本地人的比例男性为68.28%,女性为60.22%,男性高于女性。新本地人的比例女性的为20.69%,男性为11.46%,女性高于男性。外地人的比例男性和女性相近均为20%上下。上述结果发现新本地人中男性的比例并没有高于女性,而是女性所占的比例更高,外地人中性别比例差异不大。

表2 户籍流动与性别的相关性分析

2.户籍流动与性别收入差距

如表3所示,在不考虑其它影响因素的情况下,本地人收入均值为19315.97元,男性为22881.46元,女性为15353.59元,女性占男性的67.10%。外地人的收入均值为38620.03元,男性为46500.85元,女性为30315.33元,女性收入占男性的65.19%。新本地人的收入均值为32552.93元,男性为49474.06元,女性为22883.71元,女性收入占男性的46.25%。可以看出本地人的收入相对而言最低。本地户籍本应作为一种优势存在,但对于收入回报而言却产生了负面的效应,这可能也是为什么没能拥有本地户籍的居民仍然愿意背井离乡留在一个并没有完全接纳他们的地方,较高的收入回报可能是一个重要的吸引力。对于性别差异而言上述分析可以发现新本地人,两性的收入差距最大,拥有本地户籍或是外地户籍的居民性别收入差距相对要小一些。

表3 户籍流动与两性收入均值比较

(二)城市新移民群体性别收入差距的回归分析

1.户籍流动的影响因素模型

为了验证本文关于性别与户籍流动之间关系的假设,下文使用多类别对数比率模型进行了分析。作为因变量的户籍流动包括三个类别:本地人,新外地人和外地人。表4的模型中以本地人作为参照类,将新本地人和外地人与之进行比较分析。对于影响户籍流动的各种因素的多类别对数比率回归分析的结果如下:

在新本地人样本模型中,如果只考虑性别因素时,女性新本地人相比于本地人的比率是男性的1.95倍(e0.666=1.95),通过了显著性检验。如果控制了年龄、婚姻、教育程度、党员身份、在职情况和职业类型等变量之后,女性新本地人相比于本地人的比率是男性的2.31倍(e0.841=2.31),也通过了显著性检验。

在外地人样本模型中,如果只考虑性别因素时,女性外地人相比于本地人的比率是男性1.06倍(e0.058=1.06),但没有通过显著性检验。如果控制了年龄、婚姻、教育程度、党员身份、在职情况和职业类型等变量之后,女性外地人相比于本地人的比率是男性1.31倍(e0.273=1.31),通过了显著性检验。

上述分析并没有支持本文提出的假设1,即在控制了相关控制变量之后,男性获得本地户口的可能性并没有高于女性,反而女性的比例更高。即在实现户籍流动方面并不存在对于女性的“准入”不平等。

2.户籍流动影响下性别收入差距的回归模型

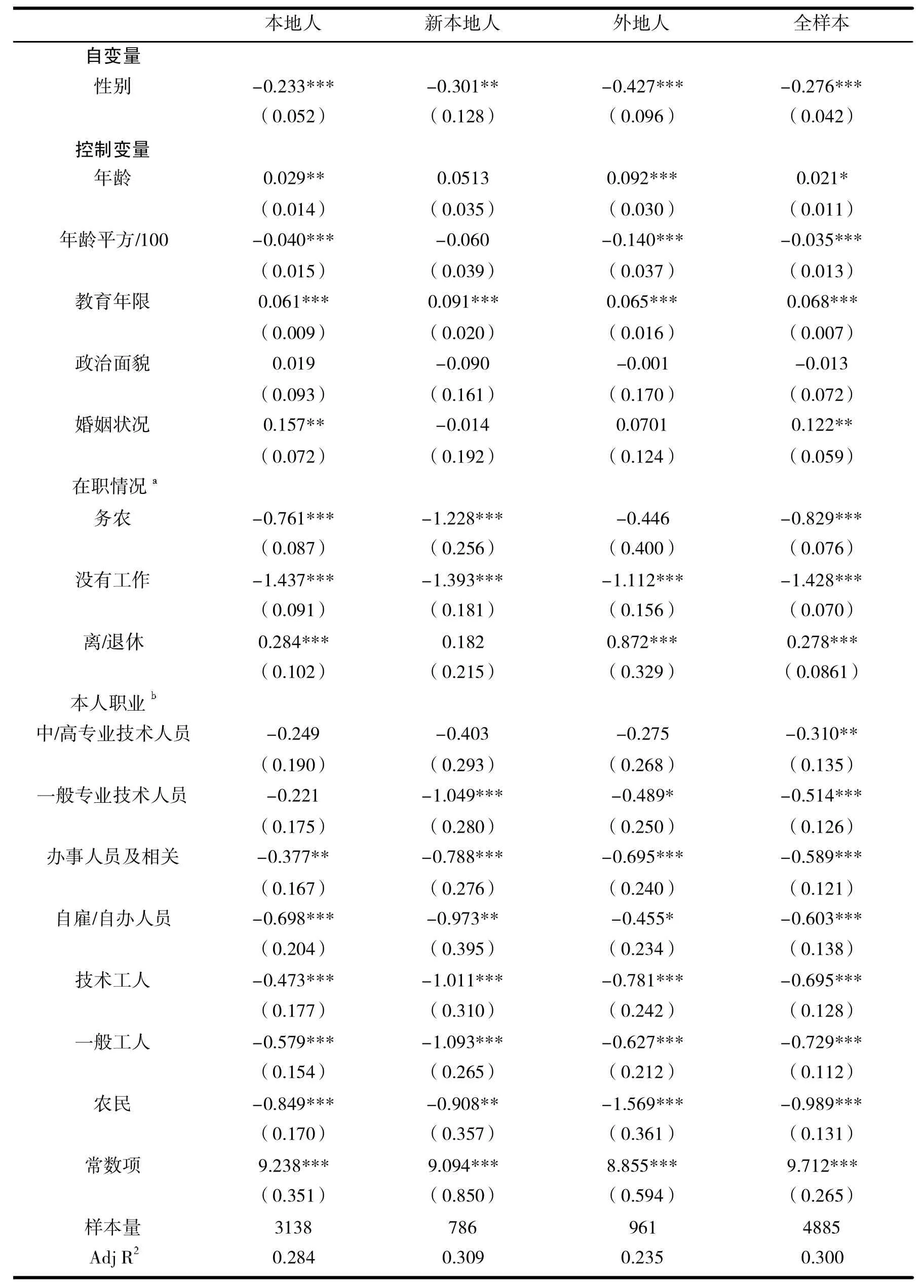

在上文描述性分析的基础之上,下文将运用多元线性回归模型分析本外户口流动对于收入回报的影响作用。为了验证本文提出的假设,将样本依据被访者的户口类型分为新本地户口、本地户口以及外地户口三个样本。表5中依次列出了新本地人样本、本地人样本、外地人样本和全部样本的四个模型,具体结果如下:

在新本地人样本中,相比于男性而言,女性的收入回报比男性低0.30%,通过了显著性检验。教育年限每增高一个单位,收入增加0.09%。年龄、中共党员身份、婚姻状况与收入之间没有明显的差异。相比于非农工作者而言,务农人员收入低1.23%,没有工作的人员收入低1.39%,离退休人员收人没有显著差异。除了中高级专业技术人员阶层,党政机关企事业单位负责人的收入也显著地高于其他所有职业阶层。本文提出的假设2没有得到数据的支持,即成为新本地人的女性收入仍然显著地低于成为新本地人的男性,这也说明获得本地户籍对于女性而言虽然不存“准入”的不平等,但是存在“结构”的不平等。

表4 本外户口流动影响因素模型

在本地人样本中,相比于男性而言,女性的收入回报比男性低0.23%,通过了显著性检验。 年龄与收入之间呈倒U型曲线关系。教育年限每增高一个单位,收入增加0.06%。中共党员身份与收入之间没有明显的差异。已婚比未婚的收入提高了0.16%。相比于非农工作者而言,务农人员收入低0.76%,没有工作人员的收入低1.43%,离退休人员的收入高0.28%。除了中高级和一般专业技术人员阶层,党政机关企事业单位负责人的收入显著地高于其他所有职业阶层。本文提出的假设3得到了数据的支持,即本地人中女性收入显著地低于男性。

在外地人样本中,相比于男性而言,女性的收入回报比男性低0.43%,通过了显著性检验。年龄与收入之间也呈倒U型曲线关系。教育年限每增高一个单位,收入增加0.06%。中共党员身份与收入之间没有明显的差异。婚姻状况与收入之间也没有明显的差异。相比于非农工作者而言,离退休人员收入低0.87%,没有工作人员的收入低1.2%,务农人员收人没有显著差异。除了中高级专业技术人员阶层,党政机关企事业单位负责人的收入显著地高于其他所有职业阶层。本文提出的假设4也得到了数据的支持,在外地人群体中,女性的收入也显著地低于男性。

五、结论与讨论

通过前述分析本文得出以下结论:其一,新本地人中女性比例更高:获得当地户口的新本地人中女性的比例更高,未获得本地户口的外地人中男性的比例略高。其二,新本地人的收入回报没有明显优势:外地人虽然没有获得当地户口,但是收入回报高于新本地人和本地人,新本地人与本地人之间的收入差异并不显著。其三,外地人、新本地人和本地人中都存在收入性别不平等现象。综上所述,无论是本地户口居民、外地户口居

民还是新本地户口居民,性别的收入差异都存在,外地户口居民的性别收入差异最大,本地人相对最小,新本地人介于中间。

表5 本外流动与性别的收入回归模型

具体来看,本文需要验证的第一个假设关于户口所在地流动与性别的关系,即“准入”差异问题。假设1:男性在获得本地户口的比例上显著地高于女性,该假设想说明受到户籍制度中户口所在地的影响,实现户口的转移也需要一定的人力资本积累,实现从外地户口向本地户口的流动对于女性而言存在着较之于男性的劣势。但是本文的数据分析并没有支持假设1,数据结果显示获得本地户口的新本地人中男性占所有男性人数的11.46%,女性占所有女性人数的20.69%。通过多类别对数比率模型的进一步验证,无论是否控制相关变量,成为新本地人的比例女性都高于男性,但是外地人的比例男性略高于女性。这并不能完全说明在成为新市民的事件中女性比男性占有明显的优势,有可能是没有获得本地户口的女性并不倾向于留下成为外地人。户口所在地的迁移对于从中小城市流向大城市的群体而言需要较高的人力资本,对于女性而言除了具有较高的人力资本之外,还有一种特殊的渠道可以实现户口的迁移,即通过婚姻迁移的方式。本文的数据分析显示外地出生获得本地户口的居民中女性的比例更占优势。

本文需要验证的第二组假设关于户口所在地流动与性别收入的关系,即本地外地户口所在地流动的性别“结构”差异问题。假设2-1:在控制了相同变量的情况下,新本地人无性别收入差异。该假设想说明,获得新本地人的身份需要实现户口所在地的转变,这对于个体的人力资本而言也有较高的要求,也需要经过户籍制度的筛选。因此对于女性而言获得了新本地人身份后与男性之间的收入差异应当会消失。但是本文的数据并没有支持假设2-1,男性新本地人的收入均值为49474.06元,女性新本地人的收入均值为22883.71元。并且在控制了相关因素后,两性之间仍然存在性别收入差异。本文认为假设没有得到验证可能是由于在获得本地户口的方式上也存在这性别差异,这是本文研究的一个不足之处,因为没有相关的数据资料,没有对获得本地户口的方式进行控制。假设2-2:在控制了相同变量的情况下,本地人有性别收入差异。该假设想说明在本地人中存在着目前社会中普遍存在的性别收入差异现象。本文的数据分析显示,本地户口男性的收入均值为22881.46元,女性为15353.59元,在控制了相关因素后,两性的收入差异依然存在。本文的假设2得到了验证。这说明本地户口与城市户口的区别在于,城市户籍居民中并不存在性别收入差异,但是由于本地户口的居民既有城市居民也有农村居民,性别的收入差异依然存在。这也反映出户籍中的城乡分割和本外区分在性别收入差异问题上有着不同的作用。假设2-3:在控制了相同变量的情况下,外地人性别收入差异最大。该假设想说明在本地打拼但没有本地户口的外地人存在着性别收入差异。本文的数据显示外地户口的男性收入均值为46500.85元,女性收入均值为30315.33元,在控制了相关因素后,两性的收入差异也存在。并且外地人中女性占男性收入的比例最低,也说明性别的收入差异在外地人中最大。

通过上述关于本外户口流动与两性收入“结构”差异研究假设的验证和讨论,可以总结如下:外地人虽然没有获得本地户口,但是收入回报的均值普遍较高。新本地人与本地人之间的收入差异并不显著。无论是本地户口居民、外地户口居民还是新本地户口居民,性别的收入差距都存在。外地户口居民的性别收入差距最大,本地人相对最小,新本地人介于中间。综上所述,城市新移民群体被认为在新的城市存在融合性的问题,也存在社会保障等问题。通过对收入回报的分析可以看出,虽然存在种种对于新移民的不利因素,但是新移民尤其是未获得本地户口的外地人其收入回报较高。成为新本地人的女性并没有因为冲破户籍限制的樊篱而改变与男性收入不平等的现状。虽然作为外地人或新本地人的女性收入的绝对均值有所提高,但与男性的收入差距也在拉大。

The Empirical Research on Gender Income Gap among Urban Immigrants in China

CHEN Yuting

(Department of Sociology,Shanghai Administration Institute,Shanghai 200233,China)

This study discussed the differences of Urban-Rural Hukou mobility between male and female and how the Hukou mobility effects gender income differences.This study is based on the data from Shanghai University Shanghai Social Science Research Center`s Survey in 2012.The results show that there have gender differences in both Hukou mobility and income.(1)Female has higher possibility to obtain urban Hukou than male. (2)New immigrants have higher income than local people. (3)The gender income inequality in China among urban immigrants has been higher than local people.

immigrants;gender;income

本课题为2017年度国家哲学社会科学基金青年课题“职业女性生育代价及其补偿机制研究”(17CSH066)的阶段性研究成果。

陈煜婷(1987-),女,陕西西安人,上海行政学院社会学教研部讲师,博士,研究方向为性别不平等、社会分层。

C913.68

A

1008-7672(2017)05-0029-12

(责任编辑:徐澍)