中国文化产业人才队伍建设面临的问题与对策研究

柳 杰

中国文化产业人才队伍建设面临的问题与对策研究

柳 杰

(中国传媒大学 文化发展研究院,北京 100024)

文化产业是我国的支柱性产业,但人才队伍建设一直制约着文化产业的发展。本文基于最新的统计数据,利用比较和回归分析等方法,考察了我国文化产业人才的规模、素质、空间分布和影响因素。研究发现,中国文化产业人才的规模相对较小,且存在明显的空间差异;四大直辖市和四川省的文化产业人才创新产出效率较高;文化产业人才产出主要受企业研发投入、高校数量、人口密度和政府文化产业固定资产投资等影响。最后,本文在归纳现有对中国文化产业人才问题和发展策略的研究基础上,认为中国文化产业人才建设中尤其需要完善人才培养制度、改善文化产业制度环境、推进人才流动机制建设和提升文化产业人才的发展环境。

文化产业 人才 规模 创新产出 人才培养 人才发展环境

一、引言

文化产业(cultural industries)一般指以文化创意为核心、通过产业化的方式制造、营销不同形态文化产品的行业。西方发达国家从1970年代就逐渐将文化要素引入经济活动领域,从而催生了文化产业。近年来,随着我国经济结构的不断优化,文化产业在我国经济社会发展中的重要性也日益突出。2006年,中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《国家“十一五”时期文化发展纲要》将文化产业纳入政府工作计划;2009年,国务院颁布了《文化产业振兴规划》,将文化产业明确为国家战略性产业;2012年,文化部发布了《“十二五”时期文化产业倍增计划》;2016年,国家“十三五”规划将文化产业确立为国民经济的支柱性产业,与文化产业结合紧密的数字创意产业也被纳入《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中。在一系列政策推动下,中国的文化产业有了长足发展。根据《中国经济普查年鉴2013》,2012年国内从事文化及相关产业的企业达到78.6万家,从业人员1548万,营业收入超过8万亿元;根据厦门理工学院与台北教育大学联合编撰的《两岸创意经济研究报告(2016)》,2015年中国大陆文化创意产业实现增加值25 829亿元,位居世界前列;①杨伏山、陈悦:《大陆文化创意产业实现增加值25829亿元位居全球第一》,《人民日报(海外版)》2016年11月11日,http://www.ce.cn/culture/gd/201611/11/t20161111_17708193.shtml. 郑自立:《论我国文化创意产业集群发展的态势、困境与对策》,《学术探索》2012年第10期。根据凯德产业经济研究中心发布的《2016-2022年中国文化创意产业市场研究及投资前景预测报告》,2015年中国文化创意产业园区数已经达到2506家。显然,文化产业在我国经济发展中的重要角色与地位不容忽视。当然,目前国内文化产业的发展仍存在一系列问题。②陈汉欣:《中国文化创意产业的发展现状与前瞻》,《经济地理》2008年第5期。 王飞鹏:《文化创意产业人才的开发与培育研究》,《人口与经济》2009年第5期。其中,一个很重要的问题是国内文化产业的创新型人才匮乏,人才数量和素质无法支撑中国文化产业的快速发展。③郑自立:《论我国文化创意产业集群发展的态势、困境与对策》,《学术探索》2012年第10期;王飞鹏:《文化创意产业人才的开发与培育研究》,《人口与经济》2009年第5期。 周城雄:《文化产业催生“人才体系”》,《改革》2009年第6期。为此,本文基于已有研究及相关统计数据,分析中国文化产业人才建设主要面临的问题,并提出一系列加强中国文化产业人才建设的建议。

人才是文化产业发展的核心要素,很多学者都对中国的文化产业人才问题展开了研究。已有研究主要关注以下三方面内容。第一,评估我国文化产业人才的供需现状和影响因素,如文嫮和胡兵利用空间计量方法分析中国文化产业的空间格局及其影响因素,发现人才是目前中国文化产业增长的主要动力之一;④文嫮、胡兵:《中国省域文化创意产业发展影响因素的空间计量研究》,《经济地理》2014年第2期。 褚光荣:《论文化产业人才培养机制创新》,《开放导报》2014年第5期。谭菲分析了广东省文化产业人才的供求现状,发现广东省文化产业人才大体上供不应求,且存在结构性不平衡——人才多集中在演艺业;⑤谭菲:《广东省文化创意产业人才现状与策略》,《科技管理研究》2014年第21期。黄建和孙浩则分析了深圳市文化产业不同行业和类型的人才供需情况,发现深圳市目前文化产业的短缺人才主要是文化产业经营管理人才、创意人才和高技能人才三类;⑥黄建、孙浩:《文化产业短缺人才的供需态势与类型特征:深圳个案》,《重庆社会科学》2011年第12期。宋春光和闰秀荣认为,影响创意人才发展的因素主要包括政策制度、环境、文化和个体等方面。⑦宋春光、闰秀荣:《文化产业创意人才发展影响因素分析》,《黑龙江社会科学》2013年第6期。

第二,分析我国文化产业人才队伍建设面临的问题,如欧阳友权认为,我国文化产业人才存在总量偏少、精英不多、人才培养无法适应现实需求、尚未构建起契合文化产业发展需要的选人用人机制等问题;⑧欧阳友权:《文化产业人才建设:问题与思路》,《福建论坛(人文社会科学版)》2012年第2期。向勇和张相林等认为,目前我国存在文化创意人才总量缺乏、结构失衡、激励机制失效、培养方法滞后、管理不善和市场化程度偏低等问题;⑨向勇、张相林:《文化创意人才现状与开发对策》,《中国人才》2008年第1期;杨燕英、张相林:《我国文化产业创意人才的素质特征与开发》,《中国广播电视学刊》2010年第9期;卫学莉、张帆:《中国文化产业发展的人才困境与对策》,《中国人力资源开发》2015年第15期。常晓霞和周寄中认为,中国平面媒体产业存在缺乏经营创意人才和薪酬标准偏低等问题;⑩常晓霞、周寄中:《平面媒体创意人才匮乏问题研究》,《中国人力资源开发》2010年第8期。郑自立认为当前我国文化产业存在复制模仿型人才多而高端原创型人才少、加工型人才多而高端经营管理型人才少、单一技术型人才多而复合型人才少等结构性需求矛盾。①杨伏山、陈悦:《大陆文化创意产业实现增加值25829亿元位居全球第一》,《人民日报(海外版)》2016年11月11日,http://www.ce.cn/culture/gd/201611/11/t20161111_17708193.shtml. 郑自立:《论我国文化创意产业集群发展的态势、困境与对策》,《学术探索》2012年第10期。

第三,探索改进现有文化产业人才的培育和配置体系的有效路径,如王飞鹏认为短期内应注重激发创意人才的潜能,长期应该注重创意人才的培育;②陈汉欣:《中国文化创意产业的发展现状与前瞻》,《经济地理》2008年第5期。 王飞鹏:《文化创意产业人才的开发与培育研究》,《人口与经济》2009年第5期。周城雄认为,目前文化产业的人才培养主要具有学校教育、培训机构、学校与行业机构合作、市场自我培养四种模式,这四种模式都存在专业化与产业化的矛盾,建议采取灵活的专业设置、培育社会培训机构、鼓励跨学科学生培养;③郑自立:《论我国文化创意产业集群发展的态势、困境与对策》,《学术探索》2012年第10期;王飞鹏:《文化创意产业人才的开发与培育研究》,《人口与经济》2009年第5期。 周城雄:《文化产业催生“人才体系”》,《改革》2009年第6期。褚光荣建议通过改革人才培养教育培训体制、构建安全灵活的文化产业人才市场、创设国家文化产业“三型”(创新型、国际型和领军型)人才计划等提升我国文化产业人才层次;④文嫮、胡兵:《中国省域文化创意产业发展影响因素的空间计量研究》,《经济地理》2014年第2期。 褚光荣:《论文化产业人才培养机制创新》,《开放导报》2014年第5期。魏然介绍了台湾地区文化产业人才培养体系,分析了基础教育、大学通识教育、建制学科和学制外民间营利教育机构的运营特点;①魏然:《台湾文化产业人才培养体系初探》,《台湾研究》2010年第3期。赫鹏飞和宇小兵则分别对全国和京津冀的文化产业人才配置提出一系列建议,包括强化顶层设计、健全育才体系、创新引才机制、完善用才制度、实现跨区域人才共育共引等;②赫鹏飞、宇小兵:《文化产业人才建设的路径思考》,《人民论坛》2013年第26期;赫鹏飞、宇小兵:《京津冀协同发展进程中文化产业人才合理配置研究》,《山西财经大学学报》2016年第S1期。贺晔研究了创意人才的激励要素,包括政策激励、法律激励及环境激励等宏观方面和成长激励、薪酬激励、团队激励等微观方面,并提出提供系统的人才培训、坚持长期的薪酬激励、创造积极的团队氛围等激励措施。③贺晔:《中国文化创意人才激励研究》,湖南大学2013年硕士学位论文。

总体来看,很多学者已经开始注意到中国文化产业人才队伍建设存在的问题,并提出了相应的应对建议,但已有研究仍存在以下不足:首先,现有研究对文化产业及其人才的概念和界定标准仍缺乏共识。国内不同城市的文化产业范畴各不相同,更没有对创意产业人才的标准和所处产业链环节加以界定。这导致不同研究之间缺乏可比性,也使得国内高校相关专业对文化产业人才的培养缺乏明确方向、文化产业内部无法形成统一的行业协会和人才标准。其次,目前对文化产业人才问题缺少深入的定量分析。这部分由于目前关于文化产业的统计数据较少,这使得已有研究很难确定文化产业确切的人才缺口规模,也很难衡量准确。目前,只有向勇和卫学莉等的研究中数据相对较多,但是他们或是基于机构的调查数据而无法准确反映全貌,或是仅仅针对“文化产业”而有所偏颇。最后,现有研究的国际化程度较低。国内对文化产业人才问题的研究很少采取国际比较的视角,也很少引进和介绍国外创意产业人才培养和管理的相关制度。

二、研究设计

1.数据来源

本文拟从定量分析和国际比较的角度对中国文化产业的人才问题加以分析。本文的研究数据主要来自《中国经济普查年鉴2013》、《中国文化及文化产业统计年鉴2015》和《中国城市统计年鉴》。前两份年鉴是目前国内关于文化产业最全、最新的官方统计数据,其中对文化产业的界定都参照国家统计局的《文化及相关产业分类(2012)》,包括文化产品(如新闻出版发行服务、广播电视电影服务、文化艺术服务等)和文化相关产品的生产(如文化产品生产的辅助生产、文化用品的生产、文化专用设备的生产等)等部门。这与曹宏和刘志华等对文化产业的界定类似,后者将文化产业分为三个层面——新闻、出版、广播影视等服务构成的核心层,网络文化、文化休闲娱乐、广告、会展等服务构成的外围层,文化用品、设备、销售等构成的相关文化服务层。④曹宏:《中国文化产业中创意人才的困境与对策》,《山东社会科学》2011年第10期;刘志华、孙丽君:《中美文化产业行业分类标准及其发展优势比较》,《经济与社会体制比较》2010年第1期。

当然,统计部门对文化产业的界定有其部门特性。一方面,这一界定与英国创意产业工作组(Creative Industries Task Force)、⑤坎宁安:《从文化产业到创意产业:理论、产业和政策的涵义》,载林拓主编《世界文化产业发展前沿报告(2003~2004)》,社会科学文献出版社2004年版,第13页。香港大学文化政策研究中心⑥许焯权:《香港文化及创意产业与珠江三角洲的关系研究》,香港大学文化政策研究中心,2006年。等国内外相关机构的界定有所差别,这使得在进行国内外比较时存在一定的不匹配;另一方面,文化产业人才应该是创造自主知识产权和生产文化创意产品的精英,是新观念、新技术和创造性内容的生产者,但是目前上述两份资料仅是所有在文化产业工作的人员统计。这一数字不仅会导致将一些非创意性的工作人员纳入人才统计,而且忽略了人才的类型结构。正如北京大学文化创意产业研究院副院长向勇所提出,文化产业人才包含创意人才(艺术家等)、技术人才(摄影师等)、经营人才(经理人等)、营销人才(营销总监等)、通路经营人才(戏院经营者等)、管理人才(总编等)和研究人才(咨询顾问等)不同类型,①谭菲:《广东省文化创意产业人才现状与策略》,《科技管理研究》2014年第21期;刘晞平:《文化创意产业人才的培育策略》,《人民论坛》2010年第35期。不同类型的人才供需结构有很大差异。数据来源的限制是本研究的一个不足,本文拟通过案例分析和问卷调查等手段加以弥补。

2.研究方法

本文主要采取比较分析和回归分析的方法。具体而言,本文主要运用文化产业从业人员比重等指标,比较中国与其他国家文化产业相对规模的差距,以此作为中国文化产业人才供求结构的一个评判依据;借助不同省份、不同产业就业人员的区位商等指标,比较不同地区各个文化产业人才发展的优劣势;借助人均创造营业收入和人均创新产出等指标,比较不同地区文化产业人才的素质和创造力;借助回归分析方法,分析文化产业人才创造力的影响因素。

其中,区位商是经济地理学和区域经济学中衡量产业专业化水平的一个常用指标,指某地区特定部门的规模在地区产业总规模中所占比重与全国该部门规模在全国产业总规模中所占比重之间的比值。如果区位商大于1,可以认为该产业是地区的专业化部门。本文基于区位商的方法比较了不同省份文化产业人才的专业化程度,其计算公式为:

式中,LQij为i省份j产业(即文化产业)的区位商,Lij为i城市的文化产业从业人口数,jm=1Lij为i省份所有产业的从业人员数,in=1Lij为全国文化产业的从业人员数,in=1jm=1Lij则为全国所有产业的从业人员数。

本文使用的回归分析模型如下:

式中,Tech为i省文化产业人才的创新产出,用专利数表示;α和β分别表示回归的常数项和自变量系数矩阵;Xi为自变量矩阵,包括i省份的大学数量、文化产业的研发投入、人口数、GDP、城市化率和消费额等指标;εi为随机误差。运用stata软件估计模型的结果。

三、实证分析结果

1.中国文化产业人才规模的国内外比较分析

从国际比较看,中国文化产业人才的规模较小。表1列出了中国与几个主要发达国家文化产业人才的比重。②数据来源于《中国文化及文化产业统计年鉴2015》和《中国人口和就业统计年鉴2014》。尽管不同国家的相关指标的年份不同,但是考虑到其他国家文化产业就业人口比重呈增长态势,因此不影响本文的结论。可以发现,中国文化产业人才在总就业人口中的比重明显偏低。这说明,目前中国文化产业在国民产业中的地位较低,产业发展还不完善。考虑到中国未来的发展必然也会像其他发达国家那样逐步提高产品附加值和第三产业的比重,因此未来中国对文化产业人才的缺口会非常大。

表1 中国文化产业从业人员比例及其国际对比

表2列出了国内各省份文化产业人才的规模及其区位商。可以看出,国内文化产业人才规模的省际差异较大。其中,广东、江苏、浙江等沿海省市是名副其实的文化产业大省,其文化产业从业人员的规模及其在所有产业中的地位都比较突出;河南、四川、辽宁等中西部人口大省虽然文化产业从业人员的绝对规模较大,但是文化产业在当地缺乏相对优势,这也侧面说明这些省份文化产业的层次较低、缺乏比较优势;黑龙江、宁夏等边疆地区或少数民族较多的地区文化产业的绝对规模和比较优势都较小,说明这些地区文化产业的发展比较落后;新疆和海南的文化产业虽然规模较小,但是在当地产业结构中的占比较大,是当期具有比较优势和较好发展潜力的产业。从省际差异看,中国文化产业的规模大体呈现从沿海向内陆的梯级递减格局。

表2 中国各省份文化产业从业人员规模及其区位商(2013年)

2.文化产业人才产出的省际差异

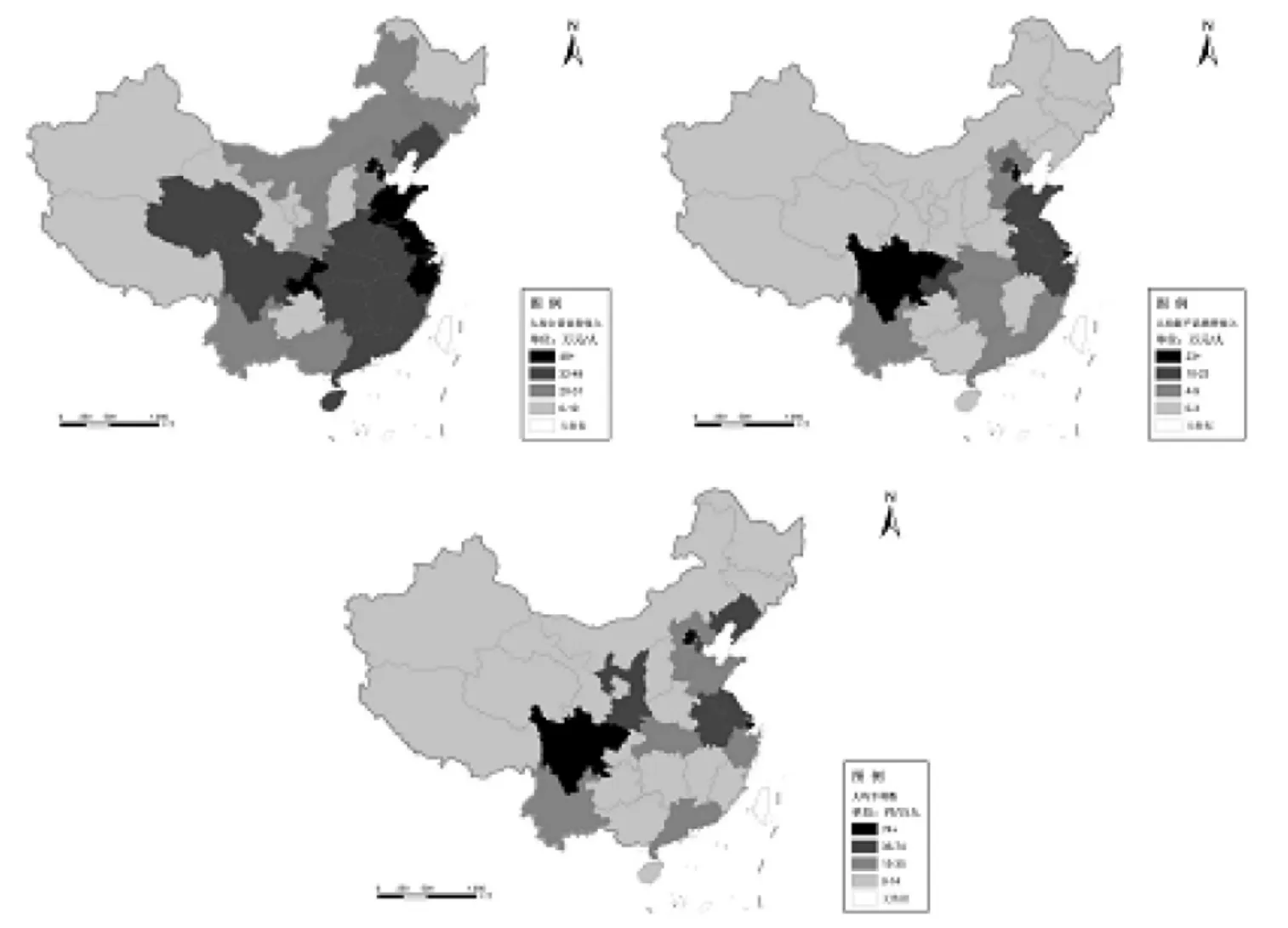

本文进一步比较了中国各省份文化产业人才的产出效率,采取的指标主要包括人均主要营业收入、人均新产品销售收入和人均产出的有效发明专利。①注:受数据限制,新产品销售和专利数据仅针对规模以上文化制造业企业;对指标的分类采取自然断裂法。如图1所示,上海市是毫无争议的文化产业人才产出最高的地区,这里人均主营业务收入和人均有效发明专利数都位居全国首位,人均新产品销售收入也处于全国前列。北京和天津、重庆和四川等省市的文化产业人才的产出效率也比较高,三个指标都位居全国前列;辽宁、山东、江苏、浙江和广东等沿海省份的文化产业人才产出效率也比较高,三类指标都处于第一或第二行列。这表明,长三角、京津冀和成渝地区构成了中国文化产业人才生产率的三个高地,沿海地区也是文化产业人才生产效率的前沿地区,中西部省份的文化产业人才生产率和创新能力较差。这说明,目前中国各区域文化产业人才素质差异较大,尤其是中西部地区很多省份的文化产业人才素质亟待提升。此结论与前面对文化产业人才规模的分析结论类似,不过总体上四川省和重庆市尽管文化产业人才规模的优势不大,但是人才素质较高;相反,尽管江西和福建两省的文化产业人才规模较大,但是人才素质略差。

3.省级文化产业人才创新产出的影响因素

本文进一步利用回归分析的方法考察中国省级文化产业人才创新产出的影响因素。如表3所示,影响各省文化产业新产品产出的主要指标为企业的研发经费支出、文化及相关产业固定资产投资、高等学校数和人口密度。其中,企业研发支出对其创新产出的影响显著为正,这符合创新产出的柯布-道格拉斯生产函数,说明企业创新投入是其创新产出的主要驱动因素;地方对文化产业的固定资产投资会减少文化制造企业的创新产出,这表明政府的创新投入效率较低,且可能抬高企业创新资源投入的价格或挤出企业的创新投入,因此反而不利于企业创新;高校数量会推动企业的创新产出,说明目前大学是中国文化产业的一个重要的创新资源来源地,企业和大学的合作有利于创新产出;人口密集地区的文化产业创新产出也比较高,说明文化产业具有一定的规模效应,更适合在人口较为密集的地区发展。地区的文化产业相关行业从业人员数、人均娱乐消费支出、地方政府投入研发的财政支出和城市化率对企业创新产出的影响都不显著,说明单纯依靠文化产业的从业人员规模和地方财政支出不能有效推动企业的创新,也从侧面说明地方从事文化产业人员的研发效率较低、人才素质较差。

图1 中国各省份文化产业人才产出分布图

四、结论与讨论

文化产业在全球的发展前景非常乐观。近年来,中国也将文化产业作为国民经济的支柱性产业加以大力扶持。然而,人才总量不足和质量不高被认为是制约中国文化产业发展的重要因素。遗憾的是,尽管很多学者指出了文化产业人才建设的迫切性,但是受制于数据可获得性,很少有研究对目前中国文化产业人才的供需关系和素质水平进行系统的量化分析。本文借助最新的关于文化产业的统计数据,对上述问题进行了初步探索。本研究发现,中国文化产业人才的规模相对较小,说明未来人才缺口较大;文化产业人才分布存在明显的空间差异,广东、江苏等沿海省市是文化产业人才的集聚地;从文化产业人才的素质看,四大直辖市和四川省的创新产出效率较高,大体呈现长三角、京津冀和成渝三大文化产业人才素质高地和沿海地区的高素质人才集聚带;影响文化产业人才产出的主要因素包括企业研发投入、高校数量、人口密度等,不过地方政府的固定资产投资反而不利于企业的创新产出。立足于扩大中国文化产业的人才规模,提高文化产业的人才素质,可以从以下几方面入手。

1.完善人才培养制度

目前,国内高校和培训机构设立的文化产业相关专业不能很好地培养出适合市场需求的综合性人才。如深圳大学文化产业研究院院长李凤亮表示,目前院校所培养的文化产业人才实践能力不强——“学动漫的不会画有创意的动漫,学管理的真正到了项目管理却用不上”,且学科的交叉融合度不够。因此,一方面,需要改革现有人才培养制度,采取更贴近市场需求的课程设计,另一方面,需要增加实践课程的比重,推进校企合作,建立行之有效的实习和见习制度。可以借鉴韩国文化产业人才培养的经验,加强战略领域高端专业人才的培养,并培育文化营销专家。①向勇、权基永:《韩国文化产业立国战略研究》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2013年第4期。此外,对于相关专业的师资选拔也不宜沿用过去科技类人才的评价标准,不能仅仅关注其发表的论文数量和获奖次数,而应该综合考虑教师对市场的把握能力及其在业界的地位或潜力。

2.改善文化产业的制度环境

我国有着悠久的历史和丰富的文化元素,但是这种资源优势并没有转换为产业优势。造成这一问题的一个重要原因就是缺乏市场化的营销人才和高水平的管理人才。而这种困境与我国文化产业发展的制度环境有一定关系。一方面,由于我国文化产业长期实行事业体制,导致文化体系内的人才多是文化艺术类的创作或者表演人才,他们对于产业的经营和市场化缺乏经验,而各类经营管理人才或是难以进入文化体系内,或是缺乏激励进入文化单位,导致文化产业的产业化不足。很多研究都指出,目前文化产业严重缺乏擅长将创意作品“产业化”、“市场化”的经营管理人才。国有企业的僵化管理体制还导致很多企业的决策层不够尊重创意人才的意见,对创意缺乏冒险精神,不仅导致一些好的创意被搁置,而且打击了很多优秀创意人才的积极性。②常晓霞、周寄中:《平面媒体创意人才匮乏问题研究》,《中国人力资源开发》2010年第8期。另一方面,我国的知识产权保护制度仍然不够完善,对创新成果的审批效率又比较低,使得文化产业人才投入创意工作的积极性不足。如洛可可设计有限公司总经理李毅超表示,该公司的55度杯虽然很成功,但推出不久就被山寨;创新成果的上市期一般不超过一年,可是各种审批却耗时7个月,导致很多产品没有销路。③《文化创意人才缺口四五万人,或成深圳文化创新掣肘》,《南方日报》2015年5月14日。这就需要进一步提高文化产业的市场化水平和行政审批效率,完善知识产权的保护制度,形成有利于文化产业人才发展的制度环境。

3.推进人才流动机制建设

目前,我国文化产业人才流动体制机制不畅。这一方面体现为区域间人才流动比例很低,另一方面体现为国际化程度不高,领军型、国际型高端人才偏少。为此,一方面应推进文化产业人才市场一体化进程,实现人才信息的互通与共享,形成统一的人才评价标准体系,力争实现区域间文化产业专业技术职务资格互认和统一的职业培训标准。另一方面,应该在人才培养和引进中加强人才的国际化,强化国内外大学联合培养人才的模式,组织国际化的人才交流与培养研讨会,建立国内外高端人才交流网络。

4.提升文化产业人才的发展环境

人才发展环境是一个有机整体,包括事业环境、安居环境、文化环境、法制环境等多个维度,也涉及政治、经济、文化、人文、科技、教育等方面。这其中最重要的两个环境应该是人才的激励制度和创新氛围。作为创意企业自身,要构建有特色的人力资源组织架构,既体现物质薪酬的激励作用,也重视个人发展与成长因素,强调企业文化、交流环境、发展空间、团队合作、信任、尊重等无形因素对创意产业人才的激励作用。另一方面,应积极建立有利于创意形成的工作环境。Florida很早就论述了良性社会资本如信任、互惠的人际关系对创意产业发展的积极作用。④Florida,R.,Cities and the Creative Class.New York:Routledge,2005.因此,在吸引文化产业人才的过程中,除了通过个人所得税减免和财政补贴营造良好的居住和生活条件外,应该注意培养区域内的创意工作环境,形成开放包容的人文环境和互惠互动的社会环境。此外,还应该通过构建人才发展环境指数、开展人才需求调查等对人才发展环境进行综合评估。

当然,本文受限于数据可获得性,本文研究存在以下几点不足:首先,本文对文化产业的界定只能参考国家统计局的标准,限制了国际比较结论的有效性;其次,现有统计数据中只有文化产业的从业人员,但是这一指标无法区分具体的人才结构。实际上,文化产业人才应该更多负责文化产业的版权、专利、商标和设计等创造性的环节①Howkins J.,“The Creative Economy:How People Make Money from Ideas”,Penguin,2002.和将创意创新转化为经济价值的流通和经营环节;②华正伟:《中国文化创意产业人才培养模式的构建》,《沈阳师范大学学报(社会科学版)》2009年第3期。最后,目前的统计和模型主要基于整体层面,未对个体层面的人才需求加以研究。除了从专家视角分析文化人才的素质特征和供需问题,还应该从人才自身角度出发,分析他们对激励制度或产业环境的感受,如此才能制定更为有效的人才吸引政策和文化产业培育政策。未来研究应该对上述问题加以补充完善。

Research on Cultural and Creative Talents in China:A Review

LIU Jie

(Institute of Cultural Development,Communication University of China,Beijing 100024,China)

Cultural industries are considered as one of the pillar industries in China.However,lack of talents impedes the development of cultural industries in China.This paper examines the size,quality,spatial distribution and impact factors of Chinese cultural industrial talents based on the latest official statistics and linear regression models.This paper provides some important fields for policy makers to enhance the development of cultural industries in China,including talent-training system,institutional environment for cultural and creative industries,flow of talents,and development environment for the talents.

cultural industry;talent;size;innovative output;training;development environment

柳杰,中国传媒大学文化发展研究院。

G124

A

1008-7672(2017)05-0096-08

(责任编辑:亚立)