动态核心能力在反向国际化品牌战略中的作用

覃大嘉,刘人怀,杨东进,崔鼎昌,呼玲妍,杨 颖

1 杭州电子科技大学 管理学院,杭州 310018 2 暨南大学 战略管理研究中心,广州 510632 3 杭州电子科技大学 创新与发展研究院,杭州 310012 4 暨南大学 管理学院,广州 510632 5 广西梧州中恒集团股份有限公司,广西 梧州 543000

管理科学

动态核心能力在反向国际化品牌战略中的作用

覃大嘉1,刘人怀2,3,杨东进4,崔鼎昌5,呼玲妍1,杨 颖1

1 杭州电子科技大学 管理学院,杭州 310018 2 暨南大学 战略管理研究中心,广州 510632 3 杭州电子科技大学 创新与发展研究院,杭州 310012 4 暨南大学 管理学院,广州 510632 5 广西梧州中恒集团股份有限公司,广西 梧州 543000

在全国制造业转型升级的大趋势下,中国天生国际化代工企业进行的反向国际化品牌战略成为战略和创新领域的焦点。鉴于已有研究较关注大型制造企业的品牌创新,因此结合西方能力理论和中国特色制度环境,探讨反向国际化情景下中小型制造工厂的自主品牌战略。

从全球价值链视角,阐明对专注出口的中国代工企业转战中国市场而言,具有中国情景特色的社会关系网络和中国市场知识是不可或缺的关键资源,辨识中国天生国际化代工企业在出口市场和国际化过程中主要培养的技术创新、国际营销和先进制造3种动态核心能力。参照资源-能力-绩效战略思路,推导出6个假设并建立研究框架。基于202家企业样本,运用结构方程模型、路径分析和巢状模型法进行数据分析。

研究结果表明,在实施反向国际化品牌战略过程中,技术创新、国际营销和先进制造能力是中国天生国际化代工企业运用中国关键资源建立自主品牌的中介变量,中国市场稳定度显著影响自主品牌绩效。也即表明在中国经济新常态下,中小型代工企业应如何利用其海外竞争时培育的动态核心能力,转化关键资源,在国内销售自主品牌。

揭示中国情景下,本地市场资源(来自企业外部)与国际化过程培育的动态核心能力(源自企业内部)两者间的交互作用机制,以及天生国际化代工企业如何据此建立独特的竞争优势创造自主品牌。为其他在华代工企业(包括本地和外资)提供启示和借鉴,有助于他们较好地处理相关问题。

动态核心能力;反向国际化品牌战略;自主品牌;天生国际化;代工

引言

2016年英国退出欧盟和川普当选美国总统,全球经济不确定性和复杂性直线升高,加上中国农民工短缺、工资上涨、出口退税优惠减少等不利因素增加以及欧美市场对绿色生产等环保问题的贸易制裁,大量在华的劳动密集型工厂,尤其是原始设备制造商(original equipment manufacturer,OEM)或代工厂,正面临竞争优势消失和利润大幅缩减的生存压力。因此,必须迅速进行战略创新,改变市场定位,以提升经济效益。

为了帮助代工业者在严峻大环境下争取发展空间,中国政府在最新的十三·五规划中鼓励制造业者向服务化转型,进行自主创新,同时强调会大力扶持企业拓展内需市场,增加中国品牌企业的市场份额。因此,部分有远见的天生国际化代工厂,基于快速进入出口市场时向发达国家客户学习的许多宝贵的先进技术和知识,直接升级到全球价值链(global value chain,GVC)高端的行销和设计环节,利用先前国际化时培养的动态能力[1-2],研发并制造自有品牌商品在中国市场销售[3]。换言之,自主品牌成为中国天生国际化代工企业进入反向国际化过程的一个重要手段。为了摆脱出口代工无利可图的困境,近年很多出口导向的天生国际化代工企业都积极转向中国市场,运用反向国际化品牌战略获取较高利润。

外向型天生国际化代工企业的国内(指中国国内,下同)社会资源储备和市场经验相对不足,面对法规仍不健全、契约精神和知识产权保护不足、高度依赖“关系”交易的国内市场[3-4],之前通过国际化培养的核心能力是否能弥补其缺少国内关键资源的缺陷,在反向国际化过程中创造竞争优势、顺利建立自主品牌?至今中国相关领域的研究仍较关注大型代工企业的自主品牌建设,如联想电脑、HTC手机,或讨论上市制造业者的服务化转型战略,缺少对上述经济规模小、创业型企业的调查。因此,本研究聚焦于中小型代工厂在中国经济新常态挑战下的战略选择。

有研究表明,企业拥有关键资源到确立竞争优势,需要动态能力的桥梁作用[5]。因此,本研究参照国内外学者的建议[2],整合资源基础观与企业能力理论,识别天生国际化代工企业开展国内市场需具备的关键资源,阐明天生国际化代工企业拥有的动态核心能力,深入分析二者在建立自主品牌中的主要作用以及资源-能力-品牌三者之间的影响关系。

1 相关研究评述

1.1全球价值链体系与天生国际化代工企业

GVC是基于生产和贸易国际化的一种新型的全球生产网络系统,一般由发达国家的知名品牌或大型制造商为领头羊,加上位于发展中国家或新兴经济体的代工厂和周边服务提供者组成[6-7]。具体而言,就是让发达国家的跨国企业集中精力发展GVC上附加值高的功能环节(品牌管理、产品和技术研发、市场行销等),将低端制造、一般服务和大规模生产等非核心职能外包给低成本地区制造商。这种天生国际化代工商业模式技术含量不高,进入门槛低,因此很快就在新兴经济体中盛行。

20世纪80年代改革开放以来,中国沿海省份的很多中小型制造企业,就是依靠本地低价劳动力和成本优势,承接知名品牌、大型跨国制造商或成熟市场买家的代工和加工订单来实现盈利。事实上,在政府“三来一补”的出口退税优惠政策激励和区域成本优势的驱动下,中国不少天生国际化代工企业的设立就是为了承接出口国际市场业务。学者们把这类“不遵循传统的阶段性国际化模式、成立初期就直接参与国际竞争、大力开展出口和海外业务、拥有非凡创业精神的中小企业”[8-9]称为天生国际化代工企业[10]。

本研究特别强调天生国际化代工企业,突显其“代工活动”,而非直接将其归类为“天生国际化企业”,因为“天生国际化企业”的概念源自西方社会,是指一些具有非凡创业家精神的中小企业,虽然缺少资本和经验,却选择在刚成立没多久就大胆参与高风险的国际竞争,利用整合全球范围的多样化资源,创造独特的竞争优势,以获取高额回报[9,11]。实证成果表明,来自发达国家、成功的天生国际化企业多半从事高科技或知识和技术密集行业,以创新产品为核心竞争力[12]。但是,中国天生国际化代工业者却呈现出截然不同的盈利和发展模式,它们一般是劳动力密集的公司组织,主营业务是通过嵌入GVC做合同或外包生产。简言之,在外国客户完成产品研发后,天生国际化代工企业以廉价劳动力,为他们完成低端制造、加工或组装环节,最后通过出口,由客户拿回终端产品,自行在国际市场销售。因此,天生国际化代工制造是一种发达国家并不常见、但中国自20世纪末从计划经济向市场经济转型并开放外资进入后,很典型的企业发展模式[10]。

已有研究表明,过去30年,天生国际化代工企业的出口业务急速增长,不仅对国内生产总值(GDP)增长做出巨大贡献,更有助于确立中国“世界工厂”的重要地位。只不过,这种出口导向的天生国际化代工模式虽能促进新兴国家中小型制造业的国际化,更能迅速提升较不发达地区的社会和经济发展,但也存在致命缺陷。主要问题在于进入门槛低、产品附加值低、利润不高且过度依赖成熟市场[13],2008年的金融危机和2010年的欧洲债务危机充分暴露出其短板。很多中国天生国际化代工业者,由于没有自主品牌商品,在国外品牌订单不足的压力下,只能减少产能甚至停产[13-14]。有研究表明,近年来中国的要素禀赋已发生根本性逆转,人民币汇率变动加大,劳动工资水平大幅上涨以及愈来愈恶化的“民工荒”[15],让很多跨国企业纷纷把代工订单从中国转移到廉价劳动力较充足的发展中国家,如东南亚、印度或非洲等。

在这样严峻的情势下,天生国际化代工企业的运营模式欠缺自有品牌、只能仰人鼻息的战略弱点更为突显。毕竟,当全球品牌为了降低成本,考虑在发展中国家新建供应链系统和生产基地时,企业如想维持订单,就得跟随大客户迁厂到新地点。顺应这个潮流,全球最大的电子代工厂富士康集团在2015年迁厂印度,全球最大的鞋业制造商裕元集团则从2013年起陆续关闭中国工厂,将生产基地迁到缅甸[16]。但天生国际化代工企业一般是中小型工厂或规模较小的创业型公司,不像资源丰富的大型制造业者,有足够的财务能力,能即时迁厂到其他低成本国家,并支付关掉或缩减中国工厂产生的巨大经济损失。换言之,它们缺少主动、迅速转换资源的能力和优势,多半只能跟着政府产业政策调整战略方向和市场定位。因此,当出口市场萎缩,很多天生国际化代工企业在政策激励下转而扩展消费潜力巨大的国内市场[17-18]。

值得注意的是,当天生国际化代工企业返回国内市场参与竞争时,很多都会改变原有的运营模式,不会只专注做合同制造或加工业务,而是尝试打造自主品牌,进入价值链上利润较丰厚的环节。多年出口经验使这些企业积累了相当程度的国际品牌营销知识和专业技术能力,加之政府持续出台政策推动自主品牌建构,不少有雄心的天生国际化代工企业都在思考,是否能利用之前国际化过程中培育的核心能力,转化关键国内资源,开发自主品牌,实现从天生国际化代工向自主品牌制造(original brand manufacturing,OBM)的升级,获取更高经济利润[7,18-19]。因此,很多这类企业碍于与全球品牌的条约限制,或担心失去外国订单,在出口市场仍只进行代工业务,当其返回复杂却充满各种可能性的中国市场竞争时,却可能转而生产自主品牌。综上所述,本研究将天生国际化代工企业在面对发达市场持续积弱不振、中国经济全面转型升级而采取的情景适应战略称为反向国际化品牌战略。

1.2实施反向国际化品牌战略所需的关键资源

值得注意的是,从GVC视角,如果作为单纯的天生国际化代工企业,那么其主要任务就是维护好与外包厂商或买家的关系,提高生产效率。在这种情况下,天生国际化代工企业与国内各种利益相关者的关系处于一种相对简单的状态。中国的天生国际化代工厂,在过去大多把服务全球品牌或跨国企业大客户(如adidas或IBM等大品牌或富士康之类的制造统包商)作为最重要的商业活动,并不需额外耗费心力争取一些与国内市场高度相关的关键资源。因此,很多出口导向的代工厂,过去并不太重视国内关系网和人脉的建构,对国内市场也较少关注。但是,当天生国际化代工企业实施反向国际化品牌战略,在国内销售自家商品时,就不再只是为外国买家提供生产服务的合同制造商,而是一个自主品牌的拥有者,必须独立面对和处理价值链上高度多样化、复杂的利益相关者(如市场管理和产业政策制定者、零售商、终端消费者等),必须深入价值链的各个环节进行整合。换言之,从GVC视角,中国天生国际化代工企业实施反向国际化品牌战略、参与国内市场竞争时,需要社会关系网络和国内市场知识两项蕴含中华文化和情景特异性的关键资源[20-22],而企业进行转型升级时恰恰欠缺这两项资源[6]。

更具体地说,“关系”是一种独特的中国语境表述,代表个体或组织非正式的社会网络或社会资本,主要包括商业和政治关系[20-21]。研究表明,在中国独特的制度和文化环境下,企业需要与政府及其利益相关者建立良好“关系”,才能弥补法规和市场体制未臻成熟的缺陷和漏洞,降低交易成本,获得较高绩效[23]。

当地市场知识包括了解当地消费者喜好和市场需求,认识可靠的经销商等,是企业宝贵的无形资产,能让其竞争时拥有所有权优势[22]。相对于欧美等发达国家,中国市场较缺少对商业活动明确的行为准则,法律和知识产权保护薄弱,因此深入了解当地市场情况对掌握创业机会尤为重要[2-3]。

综上所述,中国天生国际化代工企业要实施反向国际化战略,建立自主品牌,就必须面临一个重大转变,即用新的运营模式参与一个新市场的竞争。这对企业意味着:一是价值链的延长和升级,企业决策者要把更多价值链节点上的各种关系纳入权衡范围;二是市场的转变,原来是卖半成品给海外市场,现在要对国内市场卖自主品牌的制成品。因此,对天生国际化代工企业而言,企业的本地关系网络和国内市场知识被视为非正式却极有价值的关键资源。

1.3动态核心能力对关键资源的转化作用

组织竞争优势源于自身的资源和能力,资源指组织拥有和控制的价值要素,一般是可以进行量化的;能力是较抽象的概念,指组织内部通过选择、开发、配置和应用其资源培育竞争优势的手段和方法[23]。资源基础观聚焦于探讨企业外部的竞争优势,而能力理论认为优势是内生的[24-25]。在前述基础上,PRAHALAD et al.[26]提出核心能力理论,强调组织必须具备某些特定的、异质性的、不容易被模仿的核心能力,才能创造优势、赢得竞争。随着全球竞争环境日益动态化,经济局势瞬息万变,TEECE et al.[27]进一步提出动态能力的概念,将外在环境变动与内生能力联结起来,强调企业的核心能力需对外部快速变化的动态环境有适应性。这是因为,动态能力是“整合和重置公司已有的能力或结合组织内外资源,以形成新战略资产的特定能力”[25,27]。按上述思路,有学者进一步将核心能力与动态能力结合,提出动态核心能力[24,28],强调企业发展核心能力时必须随时应对大环境的动态变化,做出调整和更新,避免因过往的成功造成路径依赖,甚至引发核心能力刚性或脆化,让企业原本的竞争优势逐渐消失[5]。换言之,动态核心能力能反映组织对环境变化的应变力和灵活性,在全球政治和经济局势瞬息万变的当下,即使是大型跨国企业,也无法通过对某地区进行市场控制获取竞争优势。因此,动态核心能力是组织一种非常重要的战略性资产。

研究表明,中国天生国际化代工企业一般都是利用本身快速国际化的特点,向来自发达国家的大客户学习,在合作中了解和吸收外部环境的先进知识和技术[23-24],受益于供应链上的知识溢出或技术溢出效应,然后通过内部培育形成自有的核心能力[16,29]。过去数十年来,全球制造业基地不断扩张和移转,从美洲到亚洲、非洲,现在又有重回欧美的趋势。因此,在GVC框架下运行的天生国际化代工企业,其培养的核心能力具有一定的动态性[29-30]。当这类企业实施反向国际化品牌战略时,迫切需要使用这些动态核心能力在国内市场获取新的竞争优势。因此,本研究主要关注天生国际化代工企业在出口市场竞争的过程中所培育的动态核心能力。

如前所述,天生国际化代工企业在回到中国市场时,不可避免地必须争取关键的、具有情景特定性的国内市场知识和关系网。这两项资源虽然很重要,但没有通过能力激活前还是相对静态的,无法直接产生绩效。例如,即使一个企业在当地的政商关系再好,也必须通过供应某种商品或进行某个项目才能发生交易活动,创造经济价值。LU et al.[2]在其资源-能力-绩效战略框架中指出,企业拥有的资源要素,需经过其动态能力的影响和转化,才能成为强而有力的竞争优势,对绩效做出贡献。根据前述逻辑,动态核心能力就是组织将静态资源转化为竞争优势和公司盈利的重要媒介。但是,已有研究的重点一般都放在动态核心能力的属性特征上,或分析它与企业绩效之间的关系,较少实证研究它对静态资源的转化作用[5]。因此,本研究借鉴资源-能力-绩效战略框架,针对研究对象的具体情况,聚焦于分析动态核心能力在资源与绩效间的转化和中介机制。值得注意的是,在LU et al.[2]的模型中,绩效指的是国际绩效,而本研究讨论的是国内绩效。鉴于两者关注的焦点都是企业开拓原本不熟悉、挑战性较高的新市场时创造的绩效,因此,资源-能力-绩效框架适合本研究借鉴。此外,由于自主品牌是中国天生国际化代工企业实施反向国际化品牌战略最重要的组成部分,本研究参照原框架的理论内核,将其修正为资源-动态核心能力-自主品牌绩效,并推导出“关键资源(即国内市场知识和社会关系)对自主品牌绩效的提升需经由动态核心能力转化”的假设,深入调查中国经济新常态下的天生国际化代工企业,能否应用之前国际化培养的动态核心能力激活具有情景特定性的国内静态资源,顺利在国内市场销售自主品牌。

2 研究框架建构和假设推导

中国天生国际化代工企业是在中国独特的制度体系下、依托GVC出现的一种独特企业生成模式。本研究梳理GVC的已有研究,辨识出天生国际化代工企业一成立就直接进入出口市场培养的核心能力,然后按前述资源-动态核心能力-自主品牌绩效的思路提出假设。因此,本研究根据GVC框架,从天生国际化代工环节的特点(低到中级技术的生产、加工、组装)以及代工厂在供应链上的关系(生产后直接出口给外国客户)分析,得出3种动态核心能力。

有研究表明,在市场环境尚未规范化的新兴国家,部分中小企业虽然缺少资源优势,但还是通过创新组合现有资源和企业家精神,利用制度存在的漏洞,发展出独特的竞争优势,但要达成永续发展的目标还需要培育技术创新能力[31]。梳理有关中国制造业升级的已有研究发现,技术创新能力与研发和创新密切相关,不仅是中小型代工制造商强化竞争优势的关键战略资产,更是这类企业从天生国际化代工向自主品牌制造转型的基石,因为它对建构自主品牌有决定性的影响[17,32-33]。因此,本研究首先关注技术创新能力。

虽然大部分天生国际化代工一开始都只是劳动密集型企业,但与全球品牌或大型制造商合作后,可以接触到很多与市场同步的先进技术和知识,并且因供应链上的技术移转需求,更有机会学习到最新的工艺技术和研发技能,这就体现了GVC框架下的跨国企业技术和知识溢出效应[29]。本研究认为,当天生国际化代工企业回到国内开始生产自主品牌参与市场竞争时,之前在出口市场培养的技术创新能力很可能会在其国内资源与自主品牌绩效间起到中介作用。鉴于此,本研究提出假设。

H1a国内市场知识通过技术创新能力的转化,对自主品牌绩效产生正向影响;

H1b国内关系网络通过技术创新能力的转化,对自主品牌绩效产生正向影响。

从GVC视角看,天生国际化代工企业是低价值环节的代工服务供应商,高价值产出的研发、品牌营销等环节是由外国客户本身或其他组织负责。由于整个价值链条中的所有分工单位都是利益相关者,资讯流通快且互动频繁,这就使处于链条低端的天生国际化代工企业也能接触到很多有价值、甚至尚未公开的最新市场讯息,包括消费者偏好、国际市场标准、销售渠道建构等[34]。有研究表明,很多来自新兴经济体或发展中国家的中小型天生国际化代工企业,都在与大型跨国公司密切合作和交流中受益匪浅,不仅能迅速提高自身视野和格局,还能学习到如何为产品做市场定位、如何打造高附加值品牌等珍贵的隐性知识[35]。鉴于此,国际营销能力应被视为天生国际化代工企业在出口市场竞争时培育的动态核心能力。

GUENZI et al.[34]认为,国际营销能力是与组织绩效最为相关的一种企业能力。事实上,随着互联网的普及以及大数据的发展,全球市场出现愈来愈多样化的销售平台,这有利于拥有一定营销能力的代工企业进行自主品牌建构。天生国际化代工企业可据此通过整合知识、技术和所有相关资源,有效开展市场活动,满足其目标消费者需求,获取利润,尤其是通过互联网进行相关的客户服务[36]。按照上述思路,天生国际化代工企业在出口市场竞争时培育的国际营销能力很可能会在国内资源与自主品牌绩效间起中介作用。因此,本研究提出假设。

H2a国内市场知识通过国际营销能力的转化,对自主品牌绩效产生正向影响;

H2b国内关系网络通过国际营销能力的转化,对自主品牌绩效产生正向影响。

依据GVC体系,中国天生国际化代工企业就是从事制造和生产活动,并据此进入出口市场。因此,本研究关注的第3个动态核心能力是先进制造能力。一般而言,天生国际化代工企业在国际化过程中对制造能力的培养具有3个递进阶段:一是培育较高制造能力。这是天生国际化代工企业嵌入GVC、争取国际订单的基本条件[37]。二是提升制造能力符合高端市场对品质和环保等高规格要求。发达国家客户一般都会要求其代工厂的生产流程必须满足国际市场品质和效能的基本门槛,符合绿色环保标准和节能减排等刚性条件[38]。三是随着GVC嵌入的深化,天生国际化代工企业获得发达国家客户转移的先进制造技术。国际品牌派专业团队进驻有长期合约的天生国际化代工厂,协助其提升制造能力,如运用精益生产强化效能、减少库存,通过较严格的ISO质量管理体系和环境体系认证,使制造流程符合较高规格的国际环保指标等[3,38]。

因此,天生国际化代工企业进行反向国际化品牌战略时,在出口市场培育的先进制造能力很可能会在国内资源与自主品牌绩效间起中介作用。因此,本研究提出假设。

H3a国内市场知识通过先进制造能力的转化,对自主品牌绩效产生正向影响;

H3b国内关系网络通过先进制造能力的转化,对自主品牌绩效产生正向影响。

综上所述,基于GVC视角,对于天生国际化代工企业,国内市场知识和关系网络是其进行反向国际化品牌战略不可或缺的关键资源,技术创新、国际营销和先进制造3种能力是其参与出口市场竞争时所培育的动态核心能力。参照LU et al.[2]的模型,提出本研究的理论模型,见图1。

图1 理论模型Figure 1 Theoretical Model

3 研究设计

3.1样本和数据

天生国际化企业最普遍的定义是,公司成立3年内开展海外和出口业务,并且销售额必须占总销售额30%以上[3,8]。本研究选取样本除满足这一要求外,还要符合中国中小型天生国际化代工企业的标准,即年销售额低于3亿元且雇员少于2 000人,在出口市场从事代工贴牌生产,企业名称不出现在最终产品上。

本研究遵循实证研究方法设计程序。首先借鉴已有研究,开发出一套包括22个题项的初始问卷,然后咨询数位有丰富制造业管理经验的专家,根据其意见修改初始问卷,之后在广州市找两家天生国际化代工厂,使用修改后的问卷进行预调查,并按调研对象反馈,进一步修改问卷措辞,以更符合中国国情,形成正式问卷。

本研究根据2014年4月举办的第113届广交会参展商名录,选择满足前述天生国际化代工企业定义的调研对象。值得注意的是,中国天生国际化代工企业在成立时多半只经营出口业务,虽然近年来在国家政策鼓励下大多数已增加内销业务,但部分企业仍未考虑进军国内市场。为了保证样本代表性,没有或从事内销不到1年的企业不在本次取样范围,在国内市场销售的不是自有品牌产品的企业也被剔除。

通过研究人员电话联系和确认,共有300家企业满足天生国际化代工企业的标准,目前生产自主品牌在国内销售, 这些企业同意参与调查。研究者采用电子邮件、亲自上门(仅限于广州)或快递等方式,向这些公司的高层或人力资源部门负责人发放问卷,回收有效样本202份,有效回收率为67.333%。为了确保问卷质量,研究者进行电话回访,确认答案正确性。在有效样本企业中,广东省占23.811%,福建省占14.852%,浙江省占23.347%,广西省占8.378%,其他省份占29.612%。

本次数据收集从2014年4月至9月,鉴于使用问卷调查法通常会产生非回应偏差和共同方法偏差,本研究将前两个月回收的131份问卷与之后回收的71份问卷,对样本的企业年龄、性质、员工人数进行t检验,发现都不显著,证明不存在非回应偏差[39-40]。本研究利用Harman单因子法解决共同方法偏差问题[40],经数据分析发现,在未旋转情况下第1个因子只解释了19.418%方差,而由同一受访者作答的因变量和自变量题项也载荷到不同因子上,因此共同方法偏差问题影响不大。

3.2变量和测量

(1)自主品牌绩效。鉴于中国中小企业的财务制度多半还不健全,缺少客观、明确的财务指标和数据[2],本研究借鉴已有研究中测量中国企业国际绩效的主观题项[23,37],这些题项也用于测量企业进入新市场时的绩效,对天生国际化代工企业而言,国内市场就是不熟悉的新市场。经过适度修改,在问卷中使用3个题项测量中国国内市场自主品牌绩效,Cronbach′sα=0.943。

(2)国内市场知识。借鉴GEREFFI[6]和MALIK et al.[30]的研究,用5个题项测量国内市场知识,Cronbach′sα=0.861。

(3)国内关系网络。参照LU et al.[2]和LUO et al.[20]的研究,用5个题项测量国内关系网络,Cronbach′sα=0.852。

(4)技术创新能力。借鉴已有研究[23-24,32],鉴于知识产权的重要性在国内日渐受到关注[41],用3个题项测量技术创新能力,Cronbach′sα=0.865。

(5)国际营销能力。借鉴GUENZI et al.[34]的研究,用3个题项测量国际营销能力,Cronbach′sα=0.881。

(6)先进制造能力。借鉴KIM et al.[42]的研究,用3个题项测量先进制造能力,Cronbach′sα=0.852。

本研究运用Likert 5点量表对自变量和因变量的题项进行评分,1为非常差,5为非常好,采用SPSS 15.0和Amos 7.0软件进行统计分析,具体测量题项见表1。

(7)控制变量。参考LU et al.[2]和LI et al.[38]的研究,对企业性质、企业年龄、国内市场经验、国内市场环境进行控制。对企业性质的测量,企业为劳动力密集型取值为1,其他取值为0;借鉴ZOU et al.[37]的研究对国内市场环境稳定度的测量,评估国内社会文化的友善程度、供应商的支持程度、消费者的接受程度3个指标,Cronbach′sα=0.870。

3.3信度和效度分析

6个主要变量的Cronbachα值都大于0.800,通过信度检验[40]。为确保量表效度,参照ANDERSON et al.[43]的建议,采用验证性因子分析方法进行检验。6因素模型拟合良好,χ2=390.600,df=178,p<0.001;CFI=0.933,NNFI=0.913,IFI=0.934,均大于0.900;RMSEA=0.077,小于0.080。表明区分效度较好。由表1可知,各个指标的因子载荷值均在0.593~0.952之间,说明量表聚合效度较佳。

4 实证结果

4.1相关分析

表2给出变量的均值和相关系数,变量间存在显著的相关性,但相关系数均小于0.700的临界值,因此数据适合进行后续的统计分析。

4.2模型关系分析

借鉴已有研究方法[1-2,23],本研究采用结构方程模型、路径分析法和巢状模型法对假设关系进行验证。表3给出所有模型的拟合指数。

变量间是否存在中介效应需满足3个条件:①自变量与中介变量显著相关,②中介变量与因变量显著相关,③自变量与因变量的直接效应在加入中介变量之后显著降低或不相关。本研究运用结构方程模型建立3个完全中介的基础模型,分别为模型1、模型2和模型3,见表3。假设技术创新能力、国际营销能力和先进制造能力完全中介国内市场知识和国内关系网络与自主品牌绩效的正向关系,依序建立不同关系路径的3组巢状模型,比较所有模型,找出每组拟合度最佳的模型检验假设。

表1 效度分析结果Table 1 Validity Analysis Results

注:样本数为202,***为p<0.001,下同。

参照ZHOU et al.[23]和ANDERSON et al.[43]的研究,本研究首先建构完全中介模型。表3中3组巢状模型说明如下:①3个部分中介模型(模型1a、模型2a和模型3a),假设技术创新能力、国际营销能力、先进制造能力是国内市场知识和国内关系网络与自主品牌绩效的部分中介变量;②3个直接效应模型(模型1b、模型2b和模型3b),假设所有变量都只对自主品牌绩效产生直接影响,间接路径设定为0;③3个无中介效应模型(模型1c、模型2c和模型3c),假设技术创新能力、国际营销能力和先进制造能力对自主品牌绩效的影响路径为0;④3个反向因果关系模型(模型1d、模型2d和模型3d),假设自主品牌绩效通过3种动态核心能力影响所拥有的国内市场知识和国内关系网络。

表2 描述性统计和相关分析Table 2 Descriptive Statistics and Correlation Analysis

注:**为p<0.010,下同。

表3 模型的拟合指数Table 3 Fitting Index of Model

注:*为p<0.050,下同。

4.3模型评估

由表3可知,基础模型1相对拟合指数尚可,χ2=139.560,df=67,p<0.001;CFI=0.952,NNFI=0.925,均大于0.900;RMSEA=0.073,小于0.080。模型1b、模型1c和模型1d的拟合指数都很差,只有模型1a 的拟合指数优于基础模型1,χ2=133.135,df=65,p<0.001;CFI=0.927,NNFI=0.955,大于0.900;RMSEA=0.072,小于0.080。虽然两者的卡方值差异程度并不显著,Δχ2=6.425,p>0.050,但部分中介模型1a仍是最优模型。因此,选择模型1a检验假设。

类似地,部分中介模型2a和模型3a分别为其巢状模型组里的最优模型,适于假设检验。部分中介模型2a的拟合指数为:χ2=144.638,df=65,p<0.001;CFI=0.948,NNFI=0.916,大于0.900;RMSEA=0.078,小于0.080。部分中介模型3a的拟合指数为:χ2=131.650,df=65,p<0.001;CFI=0.956,NNFI=0.929,大于0.900;RMSEA=0.071,小于0.080。

4.4假设检验

图2、图3和图4分别给出模型1a、模型2a和模型3a的路径系数和变量关系,图中实线为相关系数显著的路径,虚线为相关系数不显著的路径。由图2可知,国内关系网络对技术创新能力的影响显著,路径系数为0.230,p<0.001;国内市场知识对技术创新能力的影响显著,路径系数为0.460,p<0.001;技术创新能力对自主品牌绩效的影响显著,路径系数为0.372,p<0.001;国内关系网络对自主品牌绩效的影响显著,路径系数为0.170,p<0.010;国内市场知识对自主品牌绩效的影响不显著,路径系数为0.090,p>0.100。说明技术创新能力部分中介国内关系网络与自主品牌绩效的正向关系,完全中介国内市场知识与自主品牌绩效的正向关系,H1a和H1b得到验证。就控制变量而言,国内市场环境的稳定度能显著影响天生国际化代工企业的自主品牌绩效,β=0.170,p<0.100。

由图3可知,模型2a的路径系数和变量关系与图2类似,国内关系网络对国际营销能力的影响显著,路径系数为0.351,p<0.001;国内市场知识对国际营销能力的影响显著,路径系数为0.530,p<0.001;国际营销能力对自主品牌绩效的影响显著,路径系数为0.251,p<0.010;国内关系网络对自主品牌绩效的影响显著,路径系数为0.171,p<0.050;国内市场知识对自主品牌绩效的的影响不显著,路径系数为0.141,p>0.100。说明国际营销能力部分中介国内关系网络与自主品牌绩效的正向关系,完全中介国内市场知识与自主品牌绩效的正向关系,H2a和H2b得到验证。就控制变量而言,国内市场环境的稳定度与天生国际化代工企业的自主品牌绩效路径显著,β=0.180,p<0.100,说明天生国际化代工企业的自主品牌绩效会受到国内市场环境稳定度的影响。

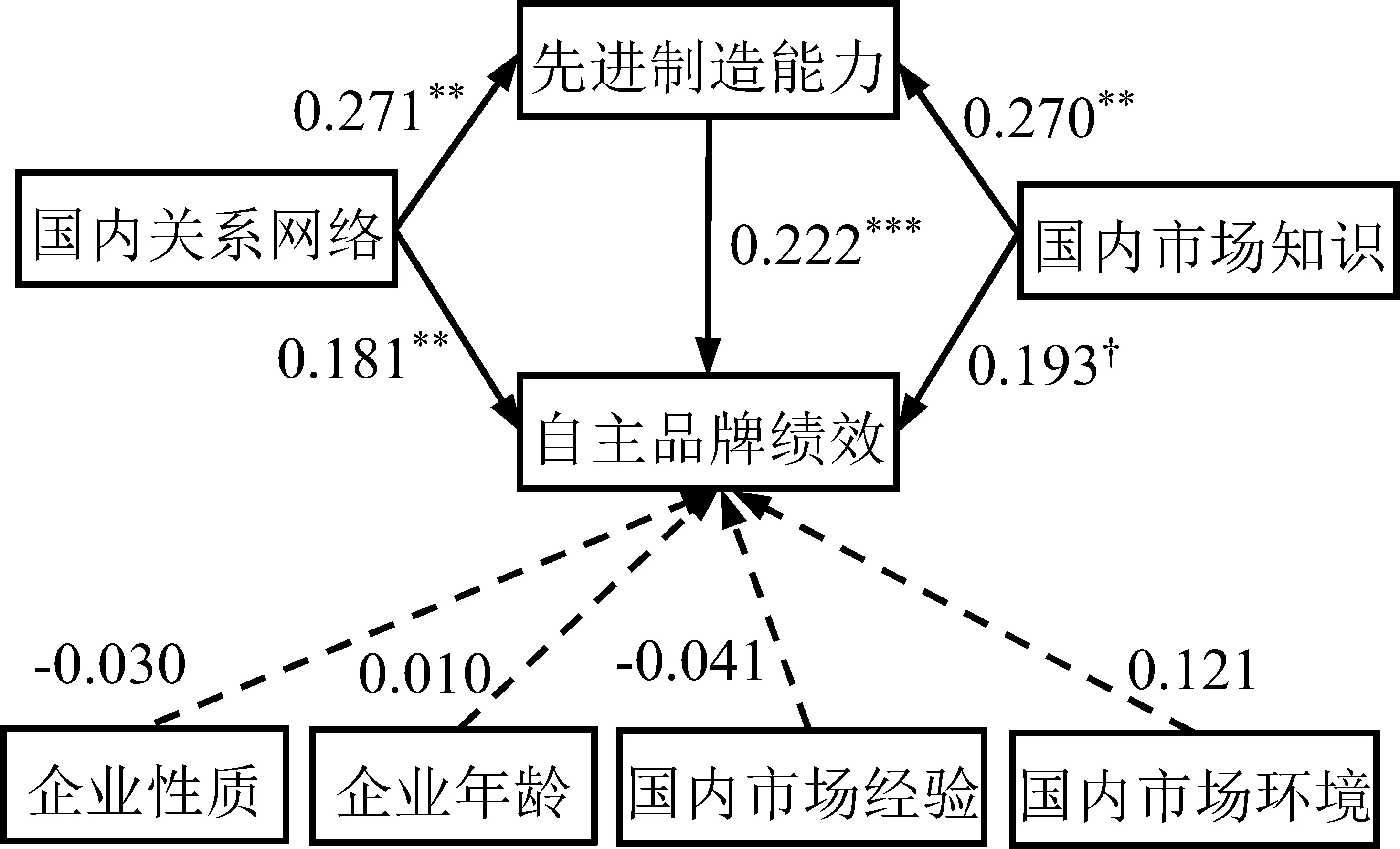

由图4可知,模型3a中,国内关系网络对先进制造能力的影响显著,路径系数为0.271,p<0.010;国内市场知识对先进制造能力的影响显著,路径系数为0.270,p<0.010;先进制造能力对自主品牌绩效的影响显著,路径系数为0.222,p<0.001;国内关系网络对自主品牌绩效的影响显著,路径系数为0.181,p<0.010;国内市场知识对自主品牌绩效的影响显著,路径系数为0.193,p<0.100。说明先进制造能力部分中介国内关系网络和国内市场知识与自主品牌绩效的正向关系,H3a和H3b得到验证。综上所述,本研究提出的6个假设都得到验证。

注:†为p<0.100,下同。

图2H1a和H1b的检验结果

Figure2TestResultsofHypothesis1aand1b

图3 H2a和H2b的检验结果Figure 3 Test Results of Hypothesis 2a and 2b

图4 H3a和H3b的检验结果Figure 4 Test Results of Hypothesis 3a and 3b

5 结论

本研究基于GVC视角,阐明具有中国情景特色的社会关系网络和国内市场知识[20-22],对于原本专注出口的中国代工企业返回国内竞争而言是不可或缺的关键资源。通过对已有研究的梳理,辨识了中国天生国际化代工企业在出口市场过程中培养的技术创新、国际营销和先进制造等动态核心能力。在此基础上,参照LU et al.[2]的资源-能力-绩效思路建构研究框架,据此推导出6个假设,运用实证研究方法检验假设。研究结果表明,中国天生国际化代工企业的技术创新、国际营销和先进制造能力,是其实施反向国际化战略过程中运用国内关键资源建立自主品牌的中介变量。简而言之,就中国天生国际化代工企业而言,在海外市场竞争时培育的动态核心能力,对它们开拓国内市场、进行反向国际化品牌战略也产生重要的推动和媒介作用,可以将关键资源转化为竞争优势。此外,根据控制变量的回归结果发现,国内市场环境的稳定度对创立自主品牌的企业绩效有显著影响。

总体而言,前述研究成果证实了GVC上不同分工环节间跨文化、跨领域的知识和技术溢出效应,这些效应对发展中国家或新兴国家经济体有很大的意义和重要性[23,29]。不少出口导向的中国天生国际化代工企业的确是先通过与发达国家大型企业的战略结盟迅速国际化,从“干中学”培养自身的动态核心能力成为竞争优势,然后再回到国内建立自主品牌。只不过,在目前制造业国际分工格局重整、中国进入经济新常态的现实大环境下,天生国际化代工企业无法再像过去一样,依靠为外国客户做制造外包实现可持续性发展,必须较好地利用中国市场庞大的消费潜力进行自主创新,建立自有品牌,追求更高的经济价值。

就理论贡献而言,面对新兴国家世界经济地位上升的潮流,不少国际学者呼吁,鉴于这些国家文化、制度环境或市场机制都与欧美社会大相径庭,因此应该对新兴市场企业的外部资源、内部能力和竞争优势等变量间的交互作用机制进行更全面的实证研究[10,11,36]。事实上,至今中国相关领域的研究多半聚焦于上市或大型制造企业的转型升级,相对缺少对小规模、创业型代工厂的调查。因此,本研究在一定程度上填补了前述空白,证实了对中国天生国际化代工企业而言,他们在快速国际化时培养的动态核心能力可成为其执行反向国际化品牌战略的重要竞争优势,能中介并驱动其外部关键资源对绩效的作用。此外,本研究也体现出中小型代工企业在中国独特市场体制下的战略选择和成长路径,突显了新经济时代下知识产权(专利数量)、环境保护(制造过程环保管理)和互联网客户服务的重要性,为战略创新领域的研究提供了有价值的实证依据。

就实践价值而言,本研究成果对众多正面临转型升级、出口转内销等问题的中小型代工企业具有一定的启示作用。众所周知,与西方发达国家相比,中国市场的法治环境和知识产权保护机制仍未臻成熟,因此,当企业开发中国市场时,除了采用的战略必须符合中国的文化制度体制和政策方针,更要能与当地政府、管理机关等搞好关系才容易获得成功[20,44]。本研究结果却突显了另外一个重点,即使与政府或利益关系人建立了良好的关系网路,企业自身是否已培育或拥有动态核心能力才是能否成功将关系资源转化为独特竞争力并据此成功开发国内市场的重要关键。因此,这些原本专攻出口市场的天生国际化代工企业,应善于运用已培育的动态核心能力,利用国内持续增长的消费市场创造自有品牌,把自主创新变成实实在在、能获得较高经济附加值的产业活动。此外,鉴于世界经济的复杂性、不稳定性和风险性不断增加[45],中国制造业发展已进入一个历史性的关键转型期,本研究立足于GVC分析框架,深入调查中国天生国际化代工企业应如何评估自身资源优势和能力,利用中国市场巨大的消费潜力实施自主品牌创新[46],为其他正在或拟开发国内市场的代工企业以及政府的相关产业政策制定提供了可借鉴的宝贵经验和战略思路。

本研究虽取得了一些有价值的研究结论,但毕竟是探索性的,还有一定局限性,未来还需要做出更加深入的探讨。首先,本研究的调查数据都是主观指标,未来最好能加上客观数据一起进行分析,这样会得到更全面的结论。其次,本研究的统计分析是基于问卷调查的横截面数据,未来如果能加上时间序列数据或是纵向案例研究,会对整个问题有更深刻、更全面的认识。此外,未来如果能增加样本的数量,可能会得到更丰富的结果,进而对现实问题做出更多有益的贡献。

根据国家十三·五规划,2020年中国规模城镇化率将由现在的54.7%提高到60%,服务性消费的支出将被大幅拉动,国家将加大力度支持以研发为重点的生产性服务业的发展。中国国务院这两年也陆续提出《中国制造2025》制造强国战略和《互联网+》行动计划,以“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”为基本方针,在10年内将劳动密集的低端制造业转型为机器人、互联网和航空航天等高端制造业。有鉴于此,尽管中国在工业领域与发达国家差距很大,运营成本也直线上升,但巨大的市场消费需求却提供了全球制造企业可持续性发展的良好条件。因此,这些天生国际化代工企业应善于利用持续开放的国内市场和逐步成熟的互联网环境,进行品牌创新,在快速增长中不断完善。

[1]董保宝,葛宝山,王侃.资源整合过程、动态能力与竞争优势:机理与路径.管理世界,2011(3):92-101.

DONG Baobao,GE Baoshan,WANG Kan.The process of resources integration,the dynamic capability and the competitive advantage:the mechanism and the path.ManagementWorld,2011(3):92-101.(in Chinese)

[2]LU Y,ZHOU L,BRUTON G,et al.Capabilities as a mediator linking resources and the international performance of entrepreneurial firms in an emerging economy.JournalofInternationalBusinessStudies,2010,41(3):419-436.

[3]CHIN T,LIU R,YANG X.Reverse internationalization in Chinese firms:a study of how global startup OEMs seek to compete domestically.AsiaPacificBusinessReview,2016,22(2):201-219.

[4]JU J,LIN J Y,WANG Y.Endowment structures,industrial dynamics,and economic growth.JournalofMonetaryEconomics,2015,76:244-263.

[5]刘刚,李佳,刘静.核心能力困境、组织僵化与动态核心能力的构建:基于知识管理的视角.北京交通大学学报:社会科学版,2016,15(2):43-51.

LIU Gang,LI Jia,LIU Jing.Core competence dilemma,organization rigidity and cultivation of dynamic core competence:a study from the perspective of knowledge management.JournalofBeijingJiaotongUniversity:SocialSciencesEdition,2016,15(2):43-51.(in Chinese)

[6]GEREFFI G.Development models and industrial upgrading in China and Mexico.EuropeanSociologicalReview,2009,25(1):37-51.

[7]LEE J,GEREFFI G.Global value chains,rising power firms and economic and social upgrading.CriticalPerspectivesonInternationalBusiness,2015,11(3/4):319-339.

[8]KISS A N,DANIS W M,CAVUSGIL S T.International entrepreneurship research in emerging economies:a critical review and research agenda.JournalofBusinessVenturing,2012,27(2):266-290.

[9]OVIATT B M,MCDOUGALL P P.Defining international entrepreneurship and modeling the speed of internationalization.EntrepreneurshipTheoryandPractice,2005,29(5):537-554.

[10] 覃大嘉,吴东旭,毛蕴诗.金融危机对中国天生国际化OEM企业的影响及其战略反应研究.学术研究,2011(9):61-69.

QIN Dajia,WU Dongxu,MAO Yunshi.The influence of financial crisis on China′s original OEM enterprises and their strategic responses.AcademicResearch,2011(9):61-69.(in Chinese)

[11] 马鸿佳,宋春华,刘艳艳,等.学习导向、国际创业能力与天生国际化企业绩效关系研究.南方经济,2016(1):89-107.

MA Hongjia,SONG Chunhua,LIU Yanyan,et al.Learning orientation,international entrepreneurial capability and the performance:an empirical study of born-global firms.SouthChinaJournalofEconomics,2016(1):89-107.(in Chinese)

[12] KUIVALAINEN O,SAARENKETO S,PUUMALAINEN K.Start-up patterns of internationalization:a framework and its application in the context of knowledge-intensive SMEs.EuropeanManagementJournal,2012,30(4):372-385.

[13] CHIN T,LIU R.Understanding labor conflicts in Chinese manufacturing:a Yin-Yang harmony perspective.InternationalJournalofConflictManagement,2015,26(3):288-315.

[14] 覃大嘉,刘人怀.解决转型升级的“技工荒”困境:外资代工企业在华劳动力升级创新战略比较研究.科技管理研究,2015,35(22):215-221.

QIN Dajia,LIU Renhuai.Solving the shortage of high-skilled workers:a comparative analysis on the workforce development strategies by Singapore-invested and Taiwan-invested OEMs in China.ScienceandTechnologyManagementResearch,2015,35(22):215-221.(in Chinese)

[15] 阳立高,谢锐,贺正楚,等.劳动力成本上升对制造业结构升级的影响研究:基于中国制造业细分行业数据的实证分析.中国软科学,2014(12):136-147.

YANG Ligao,XIE Rui,HE Zhengchu,et al.Research on the impact of rising labor cost on manufacturing structure upgrading:an empirical analysis based on the data of sub-sectors of Chinese manufacturing.ChinaSoftScience,2014(12):136-147.(in Chinese)

[16] CHIN T,TSAI S B,FANG K,et al.EO-performance relationships in reverse internationalization by Chinese global startup OEMs:social networks and strategic flexibility.PLOSONE,2016,11(9):e0162175-1-e0162175-19.

[17] LIN H C,HOU S T.Managerial lessons from the east:an interview with Acer′s Stan Shih.AcademyofManagementPerspectives,2010,24(4):6-16.

[18] HERRIGEL G,WITTKE V,VOSKAMP U.The process of Chinese manufacturing upgrading:transitioning from unilateral to recursive mutual learning relations.GlobalStrategyJournal,2013,3(1):109-125.

[19] ZHANG B.Optimal policy for a mixed production system with multiple OEM and OBM products.InternationalJournalofProductionEconomics,2011,130(1):27-32.

[20] LUO Y,HUANG Y,WANG S L.Guanxi and organizational performance:a meta-analysis.ManagementandOrganizationReview,2012,8(1):139-172.

[21] LIU Y,LUO Y,YANG P,et al.Typology and effects of co-opetition in buyer-supplier relationships:evidence from Chinese home appliance industry.ManagementandOrganizationReview,2014,10(3):439-465.

[22] REDDING G,DREW A.Dealing with the complexity of causes of societal innovativeness:social enabling and disabling mechanisms and the case of China.JournalofInterdisciplinaryEconomics,2016,28(2):107-136.

[23] ZHOU L,BARNES B R,LU Y.Entrepreneurial proclivity,capability upgrading and performance advantage of newness among international new ventures.JournalofInternationalBusinessStudies,2010,41(5):882-905.

[24] 申楠,胡莹,李志超,等.先进制造企业动态核心能力演化框架研究.科技进步与对策,2013,30(21):75-79.

SHEN Nan,HU Ying,LI Zhichao,et al.Research on the evolutionary framework of advanced manufacturers.Science&TechnologyProgressandPolicy,2013,30(21):75-79.(in Chinese)

[25] KRUASOMA T,SAENCHAIYATHON K.Achievement a sustainable competitive advantage on the integration of resource-based view and dynamic capability.InternationalBusinessManagement,2015,9(1):79-85.

[26] PRAHALAD C K,HAMEL G.The core competence of the corporation.HarvardBusinessReview,1990,68(3):79-91.

[27] TEECE D J,PISANO G,SHUEN A.Dynamic capabilities and strategic management.StrategicManagementJournal,1997,18(7):509-533.

[28] LEI D,HITT M A,BETTIS R.Dynamic core competences through meta-learning and strategic context.JournalofManagement,1996,22(4):549-569.

[29] HADDOUD M Y,JONES P,NEWBERY R.Export promotion programmes and SMEs′ performance:exploring the network promotion role.JournalofSmallBusinessandEnterpriseDevelopment,2017,24(1):68-87.

[30] MALIK O R,KOTABE M.Dynamic capabilities,government policies,and performance in firms from emerging economies:evidence from India and Pakistan.JournalofManagementStudies,2009,46(3):421-450.

[31] LUO Y,CHILD J.A composition-based view of firm growth.ManagementandOrganizationReview,2015,11(3):379-411.

[32] YIU D W,LAU C M,BRUTON G D.International venturing by emerging economy firms:the effects of firm capabilities,home country networks,and corporate entrepreneurship.JournalofInternationalBusinessStudies,2007,38(4):519-540.

[33] 解学梅,曾赛星.中小型制造业企业技术创新的实证研究.工业工程与管理,2008,13(4):114-120.

XIE Xuemei,ZENG Saixing.An empirical study on technology innovation of manufacturing SMEs.IndustrialEngineeringandManagement,2008,13(4):114-120.(in Chinese)

[34] GUENZI P,TROILO G.Developing marketing capabilities for customer value creation through marketing-sales integration.IndustrialMarketingManagement,2006,35(8):974-988.

[35] KRISTENSEN P H.Constructing chains of enablers for alternative economic futures:denmark as an example.AcademyofManagementPerspectives,2016,30(2):153-166.

[36] LUO X R,ZHANG J,MARQUIS C.Mobilization in the internet age:internet activism and corporate response.AcademyofManagementJournal,2016,59(6):2045-2068.

[37] ZOU H,CHEN X,GHAURI P.Antecedents and consequences of new venture growth strategy:an empirical study in China.AsiaPacificJournalofManagement,2010,27(3):393-421.

[38] LI Y,WEI Z,LIU Y.Strategic orientations,knowledge acquisition,and firm performance:the perspective of the vendor in cross-border outsourcing.JournalofManagementStudies,2010,47(8):1457-1482.

[39] MACKINNON D P,LOCKWOOD C M,HOFFMAN J M,et al.A comparison of methods to test mediation and other intervening variable effects.PsychologicalMethods,2002,7(1):83-104.

[40] PODSAKOFF P M,KACKENZIE S B,LEE J Y,et al.Common method biases in behavioral research:a critical review of the literature and recommended remedies.JournalofAppliedPsychology,2003,88(5):879-903.

[41] 赵皎卉,蔡虹.技术创新专有化手段交互作用的实证研究.管理科学,2014,27(1):1-10.

ZHAO Jiaohui,CAI Hong.An empirical study on the interactive effects among appropriability methods of technological innovation.JournalofManagementScience,2014,27(1):1-10.(in Chinese)

[42] KIM J S,ARNOLD P.Manufacturing competence and business performance:a framework and empirical analysis.InternationalJournalofOperations&ProductionManagement,1992,13(10):4-25.

[43] ANDERSON J C,GERBING D W.Structural equation modeling in practice:a review and recommended two-step approach.PsychologicalBulletin,1988,103(3):411-423.

[44] 李晓冬,王龙伟.市场导向、政府导向对中国企业创新驱动的比较研究.管理科学,2015,28(6):1-11.

LI Xiaodong,WANG Longwei.The comparative study of promoting effectiveness of market orientation and government orientation on innovation.JournalofManagementScience,2015,28(6):1-11.(in Chinese)

[45] GEORGE G,HOWARD-GRENVILLE J,JOSHI A,et al.Understanding and tackling societal grand challenges through management research.AcademyofManagementJournal,2016,59(6):1880-1895.

[46] 白让让,谭诗羽.研发模式、纵向一体化与自主品牌导入期的创新绩效.管理科学,2016,29(4):70-79.

BAI Rangrang,TAN Shiyu.R&D mode,vertical integration and innovation performance of indigenous brand in the introduction period.JournalofManagementScience,2016,29(4):70-79.(in Chinese)

FundedProject:Supported by the Humanities and Social Science Foundation of the Ministry of Education of China(12YJA630167), LIU Renhuai Academic Exchange and Promotion Association(LRH201502) and the Scientific Research Project of Hangzhou Dianzi University(KYS035617018)

Biography:CHIN Tachia, doctor in management, is an associate professor in the School of Management at Hangzhou Dianzi University. Her research interests include strategic HRM, leadership, international business and cross-cultural management. Her representative paper titled “Understanding labor conflicts in Chinese manufacturing:a Yin-Yang harmony perspective” was published in theInternationalJournalofConflictManagement(Issue 3, 2015). E-mail:cori5cori@hotmail.com

LIU Renhuai is a professor in the Research Center of Strategic Management at Jinan University and Institute of Innovation and Development at Hangzhou Dianzi University. His research interests include strategy management and tourism management. His representative paper titled “Research on Chinese school of modern GUANLI science” was published in theChineseManagementStudies(Issue 1, 2017). E-mail:lrh@jnu.edu.cn

YANG Dongjin, doctor in management, is an associate professor in the School of Management at Jinan University. His research interests include strategy management and cultural management. His representative paper titled “Shadow of government and lack of autonomous brand: an empirical research on China′s automible industry” was published in theChinaIndustrialEconomics(Issue 4, 2008). E-mail:yang.dongjin@163.com

TSUEI Ting-Chang, doctor in management, is a vice president in the Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co., Ltd. His research interest includes human resource management. E-mail:cdc_zh@126.com

□

EffectsofDynamicCoreCompetencesonOwnBrandStrategyinReverseInternationalization

CHIN Tachia1,LIU Renhuai2,3,YANG Dongjin4,TSUEI Ting-Chang5,HU Lingyan1,YANG Ying1

1 School of Management, Hangzhou Dianzi University, Hangzhou 310018, China2 Research Center of Strategic Management, Jinan University, Guangzhou 510632, China3 Institute of Innovation and Development, Hangzhou Dianzi University, Hangzhou 310012, China4 School of Management, Jinan University, Guangzhou 510632, China5 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co., Ltd., Wuzhou 543000, China

Given the crucial challenges of upgrading facing Chinese manufacturing, “the conduct of own brand strategy to undertake Reverse Internationalization” by Chinese global startup original equipment manufacturers(OEMs) has become a focal topic in the domain of strategy and innovation. While most previous research still mainly focuses on the upgrading strategies of large manufacturers, this study integrates Western capability theory and China′s unique institutional environment, particularly probing into the own brand strategy employed by small-and medium-sized manufacturers in the context of reverse internationalization context.

From the perspective of global value chain(GVC), the literature review first highlighted that Guanxi network and local market knowledge are the key local resources for Chinese global startup OEMs in reverse internationalization. Then three dynamic core competences “technological innovation capability, international marketing capability and advanced manufacturing capability” were identified. Referring to LU et al.′s (2010) resource-capability-performance strategic framework, the research model and 6 hypotheses were proposed. Based on the data from 202 sample OEMs, the structured equation modeling, path analysis and nested-model approach were used to do statistical analysis.

The findings manifested that in terms of Chinese global startup OEMs, the three dynamic core competences(technological innovation, international marketing and advanced manufacturing capabilities) mediate the relationships between the key local resources and the conduct of own brand strategy in reverse internationalization. Moreover, in terms of control variables, the stability of local market could significantly influence the performance of the own brand strategy. In sum, our results elucidate how small and medium-sized OEMs employ the three core competences established in export market to convert critical resources into the selling of own brand products in domestic markets under China′s economic new normal.

Considering the foregoing, the main contribution of this paper to the literature is to reveal the context-specific interplay of key local resources(external) and dynamic core competences developed via internationalization(internal) in China, whereby the distinctive competitive advantages of Chinese global startup OEMs to create own brand have also been addressed. As far as the practical implications, given the increasing complexity and uncertainty in global manufacturing, this paper delivers a clearer, holistic picture regarding own brand innovation in China′s manufacturing sector, and providing valuable implications for both domestic and foreign-invested OEMs in this context to deal with relevant issues in a better manner.

dynamic core competences;reverse internationalization in branding;own brand;global startup;original equipment manufacturer

Date:October 23rd, 2016AcceptedDateFebruary 13th, 2017

F270

A

10.3969/j.issn.1672-0334.2017.02.003

1672-0334(2017)02-0027-12

2016-10-23修返日期2017-02-13

教育部人文社会科学研究规划基金(12YJA630167);刘人怀学术交流促进会2015年度资助项目(LRH201502);杭州电子科技大学科研启动项目(KYS035617018)

覃大嘉,管理学博士,杭州电子科技大学管理学院副教授,研究方向为战略人力资源管理、领导力、国际商务和跨文化管理等,代表性学术成果为“Understanding labor conflicts in Chinese manufacturing:a Yin-Yang harmony perspective”,发表在2015年第3期《International Journal of Conflict Management》,E-mail:cori5cori@hotmail.com

刘人怀,暨南大学战略管理研究中心、杭州电子科技大学创新与发展研究院教授,研究方向为战略管理和旅游管理等,代表性学术成果为“Research on Chinese school of modern GUANLI science”,发表在2017年第1期《Chinese Management Studies》,E-mail:lrh@jnu.edu.cn

杨东进,管理学博士,暨南大学管理学院副教授,研究方向为战略管理和文化管理等,代表性学术成果为“政府蔽荫与自主品牌缺失——基于中国轿车产业的实证研究”,发表在2008年第4期《中国工业经济》,E-mail:yang.dongjin@163.com

崔鼎昌,管理学博士,广西梧州中恒集团股份有限公司副总裁,研究方向为人力资源管理等,E-mail:cdc_zh@126.com