方拱乾“诗必编年”说的提出、实践及诗学意义

周乔木

(黑龙江大学 文学院,哈尔滨 150080;黑龙江中医药大学 人文与管理学院,哈尔滨 150040)

方拱乾(1596—1666年),字肃之、号坦庵,62岁时因牵涉清初三大案之一的“丁酉科场案”而全家流放宁古塔,赦归后易号甦庵。其早年受焦竑影响,创作风格接近公安派①在整理《何陋居集》和《甦庵集》的工作中,笔者发现方氏早年曾与焦竑有过比较密切的来往。万历四十六年(1618年),23岁的方拱乾与其兄方象乾等校勘、出版了焦竑的《玉堂丛语》,被焦氏称为“相知者”。而焦竑为李贽密友,哲学和诗学理念多受其影响。另外,《檇李诗系》卷二十(《四库全书》集部八)“曹勳”条记载:“以情意为主,近似公安而就纪律者。同馆刘胤平、方肃之辈同声共响,虽一时风气使然,实得诗人和平之旨。”曹勳(字允大)、刘若宰(字胤平)同为方拱乾崇祯元年(1628年)翰林院庶吉士同学,也是青年方拱乾诗学上的同道。此条虽评的是曹勳,但“以情意为主,近似公安而就纪律者”亦可说是方拱乾诗歌创作风格的重要特点。,晚年专力为诗,论诗宗杜。现存两部诗集——《何陋居集》和《甦庵集》较完整地呈现了他自顺治十六年流放、康熙元年入关至康熙五年去世,近八年的流寓播迁生活。这两部诗集大部分由方拱乾亲手编纂,因诗中多叙事和议论,且采用细致的编年体例,对深入考察清代宁古塔开发初期流人的生活和心态具有不可替代的价值。本文结合国家图书馆藏方拱乾杜诗批注中诗歌编年的相关论述,试分析其执著于编年体例的深层原因。

一、国图藏本中方拱乾对 “诗必编年”的强调

方拱乾对诗歌编年的重视,与其熟谙同时代各种杜诗注本,并不断抄写、批注杜诗所形成的深厚杜诗修养密切相关。明末清初是继宋代之后、我国古代诗歌注释发展史上的第二个高峰期。在裹挟着易代之痛而形成的“千家注杜”社会思潮中,方拱乾“沉酣于少陵五十年,批注凡数十本,本各不同”[1]卷三,方亨咸《跋巢民手书少陵发秦州纪行古诗册》。为避祸,流放归来的他拒绝了友人劝其出版杜诗批本的建议,也严禁子孙以自己的批本示人,否则视为“不孝”*相关内容均出自本文论及的国图藏《杜诗论文》誊录本中、方拱乾作于康熙二年(1663年)(癸卯)的一条杜诗批语。详见该本《凡例》第12~15页的天头部分。。故方拱乾围绕杜诗发表的主要诗学观点(包含对诗歌编年问题的认识)仅见于康熙年间吴见思《杜诗论文》的一个本子上*国图藏《杜诗论文》(存41卷)是方拱乾批点杜诗的一个集成过录本。书中《龚鼎孳序》天头部分有方拱乾第三子方育盛手书的跋记,可知该本是康熙十一年春,方育盛将自己兄弟处、方拱乾旧日所写的杜诗批语集中誊录到新出版的《杜诗论文》上的一个结果。值得一提的是,康熙五年方拱乾去世,而此时吴见思的《杜诗论文》尚未出版,故有研究者对该本进行介绍时所提“方拱乾父子手批《杜诗论文》”的说法并不准确。,现藏国家图书馆。

该本中方拱乾共有三段批语集中谈到诗歌编年的问题。前两段批语写在《吴兴祚序》1~4页的天头上,第三段在《凡例》末两页的天头上。具体内容如下:

诗必编年,定论矣。一事而谙练有浅深,一人而交情有厚薄,合观乃见,单举茫然。但世远年湮,诠次不出作者之手,又未可刻舟求也。如公五十年作诗,而所传仅此,且属秦州以后为多,抑前此失于兵燹乎?岂真穷乃益工、工者传乎?诸家谱年,非不详确,率从字句揣摹、理绪纠乱,即所传者,时序亦以意求之了。嗟乎!伧父覆瓿、才鬼投溷,如公者,犹文人遭逢之幸欤? (己丑春日)

诗家编年,其心苦、其功亦巨,然不可泥信者亦多。如《望岳》注以开元十四年,则公才十五,那遽高老乃尔?如“二仪积风雨”,注以开元二十九年,则公才三十,何以遂有“吾衰同泛梗”之句?他如此类,不可胜举。故以为不可泥,泥则荒唐乱绪,百不及诗家一矣。惟有注其注者,置其疑者。我辈以文章见古人,但当会其精神,若必拘拘如家乘、墓铭,故为牵合傅会,一日一事不可颟顸耶?又如乙亥至丁未廿年,亦只得律诗五首,则所遗佚错落可以想见。韩昌黎谓其“流落人间者,泰山一毫茫,亦曰“就其存者而注之,就其注者而存之”。 (己丑仲春下浣)

生平谓诗当编年,不当分体,亦凭臆之言了。一情事而逐年有浅深,一知交而逐年有疏密。若拘体以为前后,将深者浅之,浅者深之,密者疏之,疏者密之。颠倒错乱,将何以见作者精神?兹读少陵,如《题张氏隐居》二首而两体,《九日》五首而三体,亦分裂之乎?可见古人兴会所至,当几首,当何体,确然有一毫牵强不得、凑泊不得处。今人总不细心,误古人多多矣。 (乙巳三月初十日,雨窗偶记)

前两段批语前后相接,落款时间均为己丑年春天,是顺治六年方拱乾为第三子方育盛批杜诗时所作。第三段批语落款“乙巳三月初十日”,为康熙四年春天作,此时方拱乾已从流放地归来三年,客寓扬州。而他在康熙五年五月去世,这也是其一生中最后一个批注杜诗的时期,可看作晚年定论。

三段批语主要说了两个问题:第一,方拱乾坚持“诗当编年,不当分体”。从“生平”二字可知,这是方氏从青年时代钻研杜诗起就形成的观念,一直未变。*曾绍皇在其博士论文《杜诗未刊评点的整理与研究》(复旦大学,2010)中对这三段材料简要介绍时说:“编年体之定时代前后的做法,必然带来某种客观层面的对杜诗文本的割裂,以致出现牵强附会、误读古人的情况。在这种情况下,方拱乾甚至动摇了先前所谓定论的‘诗当编年,不当分体’的观念,认为此‘亦凭臆之言’。”笔者以为不确。因为将三段批语结合起来看,可知在方拱乾看来,“分体”比“编年”更容易造成杜诗文本的割裂。而其晚年结集的《何陋居集》《甦庵集》均采用编年体,可见他并未动摇“诗当编年,不当分体”的理念。方氏指出的编年中种种“泥”的问题,只是编年不当造成的,并非编年体例本身的问题。他指出“分体”之弊有二:一是“分体”会妨碍读者全面、准确地了解诗人之真性情。随着年龄阅历的增长,诗人体察人情事物的“谙练”程度会由浅入深,交游也会随境遇发生亲疏远近的变化。若“拘体”则令读者“单举茫然”,甚至发生“深者浅之,浅者深之,密者疏之,疏者密之”的误解。二是“分体”还会伤害某类特殊的诗体。杜诗中多有用不同诗体写作同一主题的连章体组诗,如方拱乾所举《题张氏隐居》二首,一为七律,一为五律,如“分体”就割断了两首诗的联系。再如《九日》五首(笔者注:实际流传下来的是四首),第一首为七律,第二、三首为五律,第四首为五排,故方拱乾说 “五首而三体”。杜甫是借诗体的不停变换来寄托极其复杂的家国之思,而如果“分体”编纂,势必造成文本的割裂,读者就很难体会诗人“兴会”的微妙处,也就难以见“作者精神”。对照一、三两段相隔十六年的批语,文字表述大体相同,足见方拱乾对“编年”主张的执著。

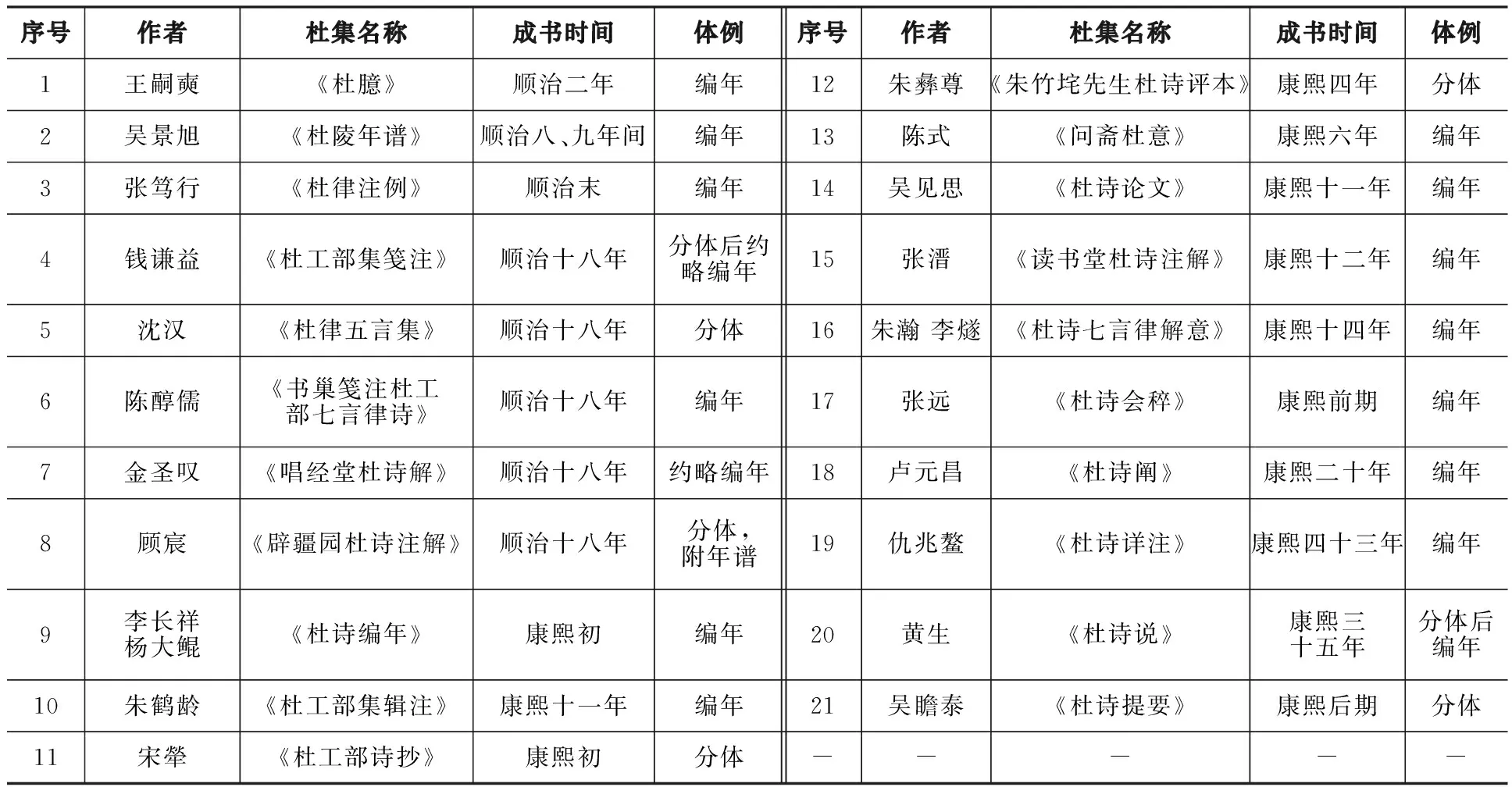

第二,在坚持“诗必编年”的同时,方拱乾又反对时人对杜诗强作“编年”。笔者依据今人郑庆笃的《杜集书目提要》[2]考察了顺治、康熙时期21种主要杜集注本的编辑体例(见表1),发现有17部论著考虑到杜诗编年问题:其中14部完全依据编年体例论诗,2部先分体、后编年,1部在分体后附年谱。这说明在顺治、康熙时期,杜集编纂者的着眼点无论是校勘、考证、注释、解意还是评论,他们都把杜诗的“编年”摆在了相当重要的位置。如顺治二年成书的王嗣奭的《杜臆》,其自序《杜臆原始》中言:“臆者,意也。以意逆志,孟子读诗法也。诵其诗,论其世,而逆其意。”[3]前言,3其意在解杜诗,用的是孟子的“以意逆志”法,而既然要通过“诵其诗”来“论其世”,对所论杜诗采取编年体例亦在情理之中。而成书于康熙十一年至二十年间张远的《杜诗会稡》,主要采集了钱谦益和朱鹤龄的注释,甚少自己发明,却也于《凡例》云:“诗集必当编年,使知其居何地,值何时,历何职,其情其事,了若指掌。”[2]156而对杜诗“编年”的重视,也意味着此一时期文人在杜诗和杜甫的接受方面,开始呈现全方位、多层次特点,即不再仅限于对杜诗中某一类具体风格、杜甫的某一段生平(例如入蜀或夔州时期)感兴趣。

表1 顺治、康熙时期主要杜诗论著的编辑体例

正像诗歌创作上刻板学古的做法一样,在为杜诗“编年”的热潮中也出现了过于拘泥所带来的问题。正如方拱乾所指出的“世远年湮”、“诠次不出作者之手”这两个重要原因,尽管笺注者主观上追求更为细致的“编年”,但杜诗中势必会有相当多的作品无法准确编年。在此情形下,为达到“一日、一事不可颟顸”的目标,许多注家只能“率从字句揣摹”。方拱乾在顺治十七年所作杜诗批语中就此描述道:“近见有以唐史所载,逐年月、逐事、逐人、逐地以附会少陵诗,而命为玄解,略大取小、略神取肤,支离不相符肖。”(《龚鼎孳序》第六页天头)如此,看上去详细精确的杜诗编年,实际上却成了误导读者、误会古人真意的附会之作。方拱乾认为正确的做法应是“注其注者,置其疑者”,即只对那些可以找到确切依据的作品进行“编年”,而将有疑问的作品搁置一边,以待来者。应该说,即使从今天的视角看来,这也是一种科学和理性的态度,顺治十八年钱谦益写作《杜工部集笺注》时即遵守了这一原则。*据刘重喜《明末清初杜诗学研究》统计,《钱注杜诗》共录杜诗1409首,其中有笺注897首,无注512首。附录部分录杜诗48首,有注5首,无注43首。这正是方拱乾“注其注者,置其疑者”观点在注家实践层面的体现。[4]191

二、《何陋居集》和《甦庵集》“编年”的实践

接下来,我们来看《何陋居集》《甦庵集》的“编年”情况*这两部诗集目前据笔者所见有刻本和稿本两种版本,均为编年体。学界所熟知的是复旦大学图书馆藏《何陋居集》康熙刻本三卷和上海图书馆藏《甦庵集》稿本两卷。李兴盛等据此整理出版《方拱乾诗集》横排点校本。李先生认为《何陋居集》刻本当属孤本,而《甦庵集》刻本则已亡佚。但经笔者实地考察,发现浙江图书馆尚藏有同样题为“方詹事诗后集”的康熙刻本6册,包括《何陋居集》和《甦庵集》各3册,共八卷。其中,《何陋居集》三卷与复旦大学馆藏的刻本属于同一版本,亦为完本,只是装帧册数不同;而《甦庵集》刻本共五卷,相比上图稿本多了康熙癸卯(二年)、乙巳(四年)和丙午(五年)三卷诗作,仅缺康熙甲辰(三年)一卷。该刻本目前尚未为学术界所知,具有较高的文献研究价值。:《何陋居集》三卷,分别为己亥年卷(顺治十六年)、庚子年卷(顺治十七年)和辛丑年卷(顺治十八年十月十八日前)。《甦庵集》五卷,分别为辛丑年卷(顺治十八年十月十八日后)、壬寅年卷(康熙元年)、癸卯年卷(康熙二年)、乙巳年卷(康熙四年)和丙午年卷(康熙五年)。从集中卷题、卷题自注、诗题、诗前小序等处频繁出现的时间信息,可见两部诗集整体上严格执行了以年分卷、卷中作品再以创作时间先后为序的编排体例。这种安排使读者的注意力很自然地集中在作品的内容,即诗人的诸种经历上。如果不是特别留意,读者很难产生关于诗体本身的联想。比如,方拱乾写的最多的是什么诗体?他在某一类诗体中有哪些具体的写作偏好?这些问题我们在阅读按诗体编纂的诗集时比较容易得到答案,而在《何陋居集》和《甦庵集》的阅读过程中却需要费一番调查的功夫才行。

进一步考察可以发现,方拱乾的“编年”并不是将作品纯以时间自然排序那么简单。虽然各卷以年划分,但两部诗集却以“宁古塔放归”这一标志性事件为界。《何陋居集》自序首句云:“老人以己亥闰三月十五日出关,迄辛丑十月十八日生还,流离荒塞,凡一千日,得诗九百五十一首。”[5]367考“辛丑十月十八日”,却并不是方拱乾动身离开宁古塔的那一天*事实上,常以诗题、小序等来记录生活中经历的重要瞬间的方拱乾,在诗集中并没有留下自己一家人离开宁古塔的确切日期。考《甦庵集》辛丑年《书茅屋壁》《忆昔》《宁古别》诸诗,我们只能约略推算出他们一家人是在顺治十八年冬至日后的某一天踏上的归途。,而是其得知放归消息之日,此时距方氏踏上归途尚有四十余日。从中可见流放事件对方拱乾的打击当更在于精神和心理层面,而不仅仅是宁古塔地理空间上的苦寒和险远。因而一旦得知放归喜讯,尽管身体仍处在流离荒塞的境遇中,诗人心境上已大为不同,故有“十月十八日生还”的提法。

为了强化对特定时刻所经历重要事件的记忆,方拱乾还在卷题自注、诗题、诗前小序等处标记时间,同时辅以季候、天气、空间、作品数量等其他信息,以此共同构成时空交织的立体坐标。如《何陋居集》己亥年卷题自注“是年自都门出山海关,过沈阳,至宁古塔,共得诗四百首”[5]368,《甦庵集》壬寅年卷题自注“是年春发长安,夏历津门、济宁,秋至淮上,共得诗四百有三首”[6],癸卯年为“是年春客淮上,四月来广陵,遂居焉,共得诗三百四十五首”[6]。各卷中的诗题和诗前小序亦可见大量时间信息,如各卷诗题多见元日、人日、立春、谷雨、端午、九日、长至等节日和节气。一些平常日子则因有特别的事发生而记录下来,如庚子年卷出现多达31字的诗题《九月十三夜月明,儿辈就许、姚诸子酤饮吹箫赋诗,诘朝向老夫称说,亦为勃然》,辛丑年卷有25字长题《九月四日偕诸君子登宁古台,更临前溪,凡十有八人,觞咏竟日》等。

那么,如此细致的“编年”在顺、康诗坛上是否为一种常态呢?笔者对与方拱乾父子同时的28位著名文人诗集的体例进行了考察*28人中,除傅山、顾炎武、王夫之、宋犖之外,其余24人与方氏父子有过交游。选取主要从三方面考虑:一是均为同时代享有跨地域知名度的诗人。二是其中多数为与方氏交往密切以及家族内部与其有亲密关系的诗人,以期了解方氏朋友圈中诗集编纂体例的大致情况;少数虽无交游,但确属当时文坛有代表性的大家,以期使考察更为全面、客观。三是兼顾了遗民、贰臣和方外等诗人的不同身份。(见表2),其中24人与方拱乾父子有过交游。

从中可见,除刘正宗《逋斋诗》一为“分体”,一为“编年”外,纯以“分体”编次的有22人,其中包括方拱乾长子方孝标的《钝斋诗选》。而采用“编年”的仅有钱谦益、顾炎武、王士禛、陈维崧和宋荦。值得注意的是,这些诗集的编纂过程并不相同:有的是在作者生前结集,如王夫之《五十自定稿》、《六十自定稿》,方文《嵞山诗》,方孝标《钝斋诗选》等;有的是友人、后代在其身后结集,如邢昉《石臼后集选》、顾梦游《顾与治诗集》等,但在体例上多选“分体”而非“编年”。再从诗人身份看,尽管当时对山林诗、庙堂诗以及方外诗创作风格的评价标准不同,但在编纂体例上文人对“分体”显示出较高的认同度。

表2 顺治、康熙时期著名文人诗集的编纂体例*表2中诗集的版本情况如下:刘正宗《逋斋诗》见国图藏顺治刻本,顾梦游《顾与治诗集》见《四库全书存目丛书补编》第一册(齐鲁书社,1997),陈维崧《湖海楼诗》见《四部丛刊初编》集部第5册(上海书店,1989),其余25人诗集则见《清代诗文集汇编》影印本(上海古籍出版社,2010)第3、5、14、15、21、25、29、37、38、39、44、45、49、50、63、65、66、67、116、134、135、178册。

当然,这并不意味着此时的文人缺少“编年”意识。他们常见的有两种做法:一种是先“分体”再“编年”,往往先按四言、乐府、五古、七古、五律、七律、五排、七排、五绝、七绝的顺序安排作品卷次,然后在某一类诗体下按照创作时间的先后为作品排序,如冒襄《巢民诗集》、方孝标《钝斋诗选》等。另外一种则如方文的《嵞山集》,是把每一时段作品先分体结集,到晚年再将各集按时间先后汇总,类似今天的合订本。如果光看目录,这种情况易被误解作“编年”为先,但细查可知在编者(或作者)心目中“分体”仍然是第一位的。总之,这一时期的诗集编纂整体上可看作是“分体”观念指导下的约略“编年”。

“分体”下的“编年”也影响到此一时期的诗歌选本体例。例如,康熙十七年,方拱乾的弟子陈式(字二如)受潘江委托,从《何陋居集》和《甦庵集》中选诗编入桐城地方性诗歌选本《龙眠风雅》。他从近2000首诗中选出200多首,按照五古、七古、五律、七律、五绝、七绝6类诗体重新排序,同时基本保持了同一诗体作品在原集中的先后顺序,正是先“分体”再“编年”观念的体现。

我们再来看表2中少量采用编年体结集的情况:顾炎武《亭林诗集》和刘正宗《逋斋诗》二集的“编年”仅表现在各卷作品按时间先后的自然排序上。如《逋斋诗》二集卷一,第一首诗为七律《庚寅元日》,第二首为五律《早春赠表弟韩旭东,旭东将之鄜州任》,第三首为五古《又送旭东》,依此类推,而该卷末为五律《除日》二首,读者在阅读作品时自然能发现其为编年体。宋荦《西陂类稿》的诗歌部分共二十二卷,是诗人早年结集的数种编年体诗集的合订,目录中既标注卷次,又有以原来诗集命名的卷题。或许在作者看来,以卷题来标示时间先后是不需言明的,但读者却可能仍然一头雾水,因此以上三种诗集的“编年”都比较隐晦。

钱谦益《牧斋有学集》、王士禛《带经堂集》和陈维崧《湖海楼诗》的“编年”则比较明显。《牧斋有学集》共五十卷,其中诗歌部分十三卷,亦是钱氏将早年按“编年”结集的作品的合订,但比《西陂类稿》进步的是,目录中每卷题下都标有时间。如第一卷《秋槐诗集》自注为“起乙酉年,尽戊子年”,第二卷《秋槐诗支集》自注为“起己丑年,尽庚寅四月”,以此类推。王士禛《带经堂集》和陈维崧《湖海楼诗》则以年分卷,仅在目录中简单标出年份和作品数量,形式如“XX年,XX首”,卷中诗题上很少标注时间信息。综上可知,方拱乾无疑是顺、康之际诗人中将“编年”做得最为彻底的一位。

三、方拱乾“诗必编年”说的诗学意义

考察我国古代文人别集的编纂体例,“分体”法产生的年代远早于“编年”,自汉魏至隋唐五代已成为文人别集编纂的基本体例。而“编年”法则产生于宋代,且与杜诗为宋人接受、在宋代逐步经典化的历程密切相关。至明末清初,易代鼎革给文人造成的心灵创伤,使他们在精神上常常不自觉地与宋代文学保持着某种特殊的亲近感。宋诗、宋词、宋文的风格在此一时期创作领域的重新兴起,其背后往往都积淀着社会各阶层文人浓厚的,却又无法言说的民族情怀和家国之悲。但在别集的编纂体例上,又似乎呈现出一种例外的情况:“编年”——这一宋代兴起的别集编纂范式,并没有随着杜诗学的再度兴起而被文人立即实行“拿来主义”。将前文所列表1和表2相对照,可发现虽然文人表现出对杜诗“编年”的重视,但落实到自身别集的编纂上,多数人仍然选择了“分体”而非“编年”。如此,方拱乾在理论和实践两个层面表现出的执著“编年”,就具有了独立于时代风气之外的特殊意义。

1.对明末清初诗坛过于强调“尊体”的警惕。明代是我国古代诗学辨体理论的总结期,从宏观层面的诗、文体制之辨到微观层面每一种古、近体诗的审美风格和取法对象之辨,都成为不同时期诗坛津津乐道的理论话题。尤其在弘、正之际和嘉靖年间,由前、后七子格调派相继掀起的复古运动,使诗歌创作领域逐渐形成了古体诗必宗汉、魏,近体诗必法初、盛唐的单一审美风范。从中可以看出,对“体”的尊崇已经成为指导诗人进行创作和开展理论批评与对话的一个基本前提。也就是说,明代中后期以来,在“体”之下谈“法”(包括字法、句法、章法、韵法等)已成为各阶层诗人作诗和论诗的一种自觉。如此,诗歌作品是否合乎所谓古人之“体”,就代替了“诗言志”、“诗言性情”这些以是否表现诗人自我生命感悟为核心的传统命题,日渐成为衡量诗歌创作水平高低的通用标准。尽管明清易代使诗坛在强烈的刺激下出现诸多新变,但“尊体”意识却作为一种思维惯性延续下来,且伴随着对竟陵派几乎一边倒的口诛笔伐,主言格调的历下与云间派再度形成在朝、在野两方面的强大影响力,加速渗透到诗学的多个领域,如在“宗杜”潮流中就出现将杜诗与元白体、王岑体进行比较*方拱乾在顺治二年为其子方膏茂批注杜诗时,对时人习惯从“体”的视角出发去学习杜诗的情况进行了批评:“今之称诗者,心即不服少陵,口不得不服少陵矣。究竟于少陵未窥涯际也。曰少陵与元白同,曰少陵与王岑异,夫少陵几曾有同异,几曾拣择众体而自命一体乎?”(《杜诗论文》吴兴祚序4~5页天头)和“同谷七歌”体诗盛行的情况*如宋琬有《庚寅腊月读子美同谷七歌效其体以咏哀》(《安雅堂未刻稿》卷二)、王嗣槐有《秋月寓河北西轩为少陵同谷七歌》(《桂山堂诗文选》卷十一)、沈寿民有《谒吴楼山坟哭之追数往事拟杜七歌》(《姑山遗集》卷二十八)等。对此,方拱乾《八哀诗》序云:“近人诗篇中多有《七歌》,予笑其本无七,而因公遂故七之。”(《何陋居集》庚子年卷);而在诗歌选本领域,“尊体”意识也表现得十分明显:如前文所言桐城地方性诗歌选本《龙眠风雅》中,陈式对方拱乾的200余首选诗也是依“体”排序。

方拱乾对“尊体”问题的警惕,与其认识到格调派主张的局限性和危害性密切相关。顺治十年至十六年流放前,方拱乾在短暂的贰臣生涯中多与京城格调派领袖刘正宗、薛所蕴、胡世安等相往来,但他们基本的诗学主张并不相同。在其为薛所蕴、胡世安诗集所作序言中,只称道二人的作品符合“诗言性情”的一面,而绝口不提其格调之美。*顺治十年,方拱乾为薛所蕴《桴菴诗》作序云:“别十年而行屋诗竟臻此,盖其读书博、析理微、观变久,以真性情合古轨度,且橐笔鸣珂,萧然置身尘外。”(《桴菴诗》卷首,国图藏顺治十年刻本)顺治十一年,其为胡世安《秀岩集》作序又云:“诗言志,志者,心之所之,实以存乎其人也。仁人之言必不劖,厚人之言必不獧,正人之言必不佻,真人之言必不伪……可见诗之道原肖其人以成其声,非其人之托于其声以自肖也。”而在同期写给南京著名遗民诗人陈允衡的私人书信中则明确表达了“长安非诗地”、“解人不可多得,每诗成,惟有自起舞”的苦恼。[7]401

一方面,方拱乾认为格调派提供的诗歌范本取径过窄,不能展现古人之诗的全貌。学诗者以此为标的,视野只能更趋狭窄,而无法对古人下一番“知人论世”的功夫,自然只能从字句、韵律方面做形式上的文章。方拱乾曾告诫长子方孝标:“今人于古体好言汉魏,于近体好言唐调。是矣,而抑知汉魏与唐之所本乎?言汉魏者溺于《文选》耳,言唐调者陷于高龙门之《品汇》,李于鳞之《唐诗选》耳,未尝多见古人诗也。吾尝见古人诗,有今人所不能道者,亦有今人所不屑道者。其为不能与不屑者,古人之所以为古人;其不能者终不能,不屑者必不屑,此今人之所以为今人也。”[8]9格调派以萧统的《文选》、高棅的《唐诗品汇》和李攀龙的《唐诗选》作为古、近体诗的写作范本,看上去确为学诗者指出了捷径,但从长远看却遮蔽了学诗者直接向古人元典广泛学习之路。而不了解诗学发展的源流历程和作家作品的全貌,学诗者也就不能在学古的同时对自己的创作产生信心(既能认识到古人之诗确有今人“不能者”,但同样也有今人所“不屑者”),从而越发陷入“泥古”的泥潭,即钱谦益所云“承讹踵伪,莫知底止”[9]2。

另一方面,更为重要的是,方拱乾认为格调派以“体”统摄所言的“格调”,有悖于古人以“意”统摄的“格调”传统。他在顺治十八年三月的杜诗批注中云:“初学诗当辨体,体不明则法隳;深学诗当略体、略声调,而探意。意不探,则神匍。”在方拱乾看来,从事诗体的辨别和揣摩各体诗歌的写作技巧,仅是初学诗者入门的功夫;而深于诗道者则应不再执著于“体”的束缚,当着力表现作者之“意”(在作品中则被其称为“神”)。

是年七月的杜诗批注又云:

客曰:论诗当以格调为准,论格调当以是唐音、非唐音为准。老人曰:客言良是。世未有不知格调而可与言诗也。虽然,专之格调,不可以尽诗。如画马法:格调,体也,进而骨焉,又进而神焉。千里之骏,岂只方瞳雪片乎?古人运用格调者,曰才、曰识、曰学、曰力、曰致、曰议论,而总本乎意。无意而言格调,犹之无病之吟,不欢之笑,不灵之土偶矣。 (《杜诗论文》目录第七页天头)

可见,方拱乾所认可的“格调”,是诗人在诗歌作品中表现出包含才、识、学、力、致、议论在内的综合素养,且应以“意”为统帅,而这“意”其实就是凝聚着作者真性情的“情”与“理”。如果作品缺少了作者的真情融入,即使外表再像唐人风味,也终是赝品,终是失去了灵性和感染人心力量的“土偶”。

2.对应酬风气下“视诗为技”社会现象的批判。“编年”与“分体”看上去不过是诗家选择的自由,但“分体”之长,无疑更便于诗人相互之间探讨艺术技法得失,通过比拼写作技能在社交场合赢得名声。翻阅明末清初的文人别集,会发现存在大量的分韵诗、和韵诗、赋得诗、联句诗等带有游戏、娱乐色彩的诗歌集体创作形态。这些在限时、限体、限韵、限题等条件束缚下产生的应酬之作,考验的往往是文人的急才、文采和博学,与作者主观写作态度上是否真诚无关,故读者也无须按传统诗学“知人论世”的正规途径来进行评价。其中多数作品由于是“急就章”、重技巧,从表达思想的深度和情感的厚度来说,很难与那些诗人充满诚意的抒情言志之作相比。与此同时,诗歌作者队伍的大幅扩大和素质的参差不齐,也加速了诗歌社交工具化的倾向。早有学者指出,“经济的繁荣和教育的发达,造成知识阶层的进一步分化,诗歌也在较前代更为复杂的社会阶层之间充当了交际工具”[10]85。由于不同社会阶层和身份的人都被允许加入到诗文作者队伍中来,诗歌也由传统上专属文化精英阶层“言志抒情”的工具,日渐下移为社会各阶层日常的文化消费品。例如,尽管明末清初诗坛对格调派批评的声音一直不断,但李攀龙的《唐诗选》依然风行天下,版本多达33种,其中不乏多部托名伪作之书。[11]这种现象亦可从一个侧面见出文化精英以外阶层表现出的、以诗歌为社交工具的浓厚热情。

值得注意的是,在晚明日益浓厚的诗坛应酬习气并未因明清易代带来的剧烈社会动荡而停止。从顺治到康熙初,由于长期的社会动乱,无论是遗民、贰臣还是方外身份的文人,往往不得不离开家乡故土,长期处于一种“游”的状态。在此过程中,一方面物质上的困窘使许多著名诗人被迫以诗文结交新兴权贵,另一方面作为明末文人结社传统的延续,普遍困于“穷”的诗人群体出于相互寻求精神慰藉的目的,以诗文相交游的频度也无形中得到加强。在此背景下,诗歌作为重要交际工具的作用不但没有削弱反而更加突显出来。

从笔者掌握的方拱乾入清以后的诗学文献看,对应酬习气的批判始终是其论诗的一个重点。而厌恶门户之争的方拱乾并不愿与人公开论战,故而其言说的对象仅仅是少数儿孙、门生及与之亲近的后辈诗人。顺治十一年,他在写给陈允衡的信中,对陈氏的应酬之作缺少真性情委婉提出批评:

古人交之深浅,学问之增损,率于诗中见之,盖寄托者静而专耳。辞幕诸作,真恺宛厚,已踞上乘。……应酬作,亦堪压倒时流,但未免“名”之一字,横据胸中耳。性情之极,应酬亦归性情。吾辈究心此道,当时时体会一“传”字,消除一“名”字。传之必可名也,名则未必能传,此中甚微。[7]401

在方拱乾看来,陈氏的应酬之作之所以不如其性情之作的质量,是因为两类诗作的写作心态不同。有寄托的性情之作,是诗人在“静而专”心态下写出的,而应酬之作则是在为争名利胜负的竞技氛围下完成的。方拱乾言“性情之极,应酬亦归性情”,是其态度坚决的表示,即使写应酬诗,诗人在感情上也不能作伪,要表现出自己的真性情。因为诗歌作品追求的最高境界是传之后世,只讲究写作技巧而缺乏真情实感的作品,或许能赢得一时名声,却终究无法具有长久的生命力。

顺治十八年五月,方拱乾在宁古塔流放地于杜诗批注中首次正面论述了“格调派”影响之下“视诗为技”的社会现象:

诗言志,志言性情,千古不易之理也。乃学诗者争以声律、字句求之,只袭其衣冠;复高谈谓如是则六朝,如是则盛唐,江河日下,竟趋于饾饤一路。此无他,总以技视诗,如书画、奕棋、歌曲等,曾不问志。性情为事争也,亵诗正矣。今人曾不自顾性情,凡“青青河畔柳”便曰六朝作,“火德云官”便曰盛唐,如数珠宫宝安得富,说大王月差安得饱乎?此竟陵论诗之罪什三,历下论诗之罪所以什七也。 (《杜诗论文》目录1~3页天头)

康熙二年正月六日批注又云:

诗言志,人各有志也,此人之志不可概彼人,昨日之志不可概今日,而独以唐人之志千百年不许更矣而曰风雅耶?昔一门人告老夫曰:请从今不为诗,为诗必不能胜古人,为之何益?老夫皆面斥之。至今思之,彼盖与宁袭无创之论同也。彼以技视诗,如优人度曲,但博胜者之赞,不复问性情了。所以初窥藩者,一首、一句蹈袭前人,便哄然以为佳,遂蔑视作者矣。一首、一句,何足以定诗人底蕴也?必取其一生吟咏,合其履历,会至性情,乃可曰诗。今之呶呶者竟何曾入大雅一步乎? (《杜诗论文》目录9~12页天头)

应该说,在“诗言志”“诗主性情”的传统命题观照下,诗歌作品承载着宣扬作者之志、立言不朽的使命,人们在进行诗歌创作时自然怀有一份诚挚敬畏之心,至少也能付出真挚的感情和严肃的态度,这就是方拱乾反复向儿孙强调的“诗之道大矣”。以此观之,即使是为千夫所指、被骂为“亡国诗妖”的竟陵派,其依然具有“诗言性情”的一面。而格调派“宁袭无创”论的提出和来自诗坛内外各方面的响应,诗歌创作的神圣性逐渐被消解,世人将其日渐等同于社交场上书画、奕棋、歌曲等娱乐工具,而不再去探求诗人寄托其中的深邃哲思和高尚情感,诗也就失去了自《诗经》《楚辞》时代绵延流传下来的教化和感染人心的力量。故从这个角度说,方拱乾认为格调派的危害比竟陵派更大,所谓“竟陵论诗之罪什三,历下论诗之罪什七也”。

与此同时,方拱乾更关注“视诗为技”对后辈诗人的伤害。一方面“宁袭无创”会给具有创新意识的学诗者带来极大的焦虑感,因而方拱乾的门生才发出“为诗必不能胜古人,为之何益”这样绝望的叹息。另一方面,满足于“宁袭无创”的学诗者也会因偶然成功蹈袭古人而赢得名声,从而蔑视前辈诗人的诗学成就。对此,性格平和的方拱乾亦不禁出语激烈:“一首、一句,何足以定诗人底蕴也?必取其一生吟咏,合其履历,会至性情,乃可曰诗。今之呶呶者竟何曾入大雅一步乎?”

在此基础上,方拱乾给后辈学诗者指出了一条通向“大雅”的正确路径:“必取其一生吟咏,合其履历,会其性情,乃可曰诗。”而为了方便后学,就诗集编纂而言,当然“编年”要胜过“分体”。但杜诗“编年”中的种种拘泥之病又使方拱乾认识到,将“编年”任务交给后人是不负责任的,理想的情况自然是由作者来“编年”。

综上所论,方拱乾晚年对“诗必编年”的强调,实际上是对顺康之际诗坛在“格调派”主导下盛行的“尊体”之风与社会上普遍的应酬习气的一种纠偏之举。其核心则是坚持“诗主性情”与维护传统诗学的神圣性。他反复告诫子孙“诗当用人、勿为人用”[8]8,也刻意与因“体”碍“意”的诗歌体裁保持距离*如其云:“尝谓少陵《八哀诗》,为他人作传,非性情语。论者乃比之风雅,偶尔效颦,殊失本色。”(《何陋居集》庚子年卷,《八哀诗》序)又云:“平生不作和韵诗,更厌人作和韵诗,尤厌人和古人韵诗。……立意则妨韵,拘韵则害意,是亦蚁封盘马矣!”(《何陋居集》辛丑年卷,《秋兴八首》序),而在《何陋居集》和《甦庵集》的编纂上则进行了细致的“编年”实践。然而,乱世之中文人如惊弓之鸟惶惶不可终日,普遍性的穷困里又有几人能清高自持?如方拱乾之子方孝标虽然深受家学熏陶,但流放归来于求贷的困窘中创作的诗歌作品,结集时也选择了“分体”而非“编年”。这就不难理解前文方拱乾在关于“编年”的第三段批语中感叹“诗当编年,不当分体,亦凭臆之言”时心中蕴藏的种种无奈。而直到其去世百年之后,承平已久的清代中叶,诗坛重新呼唤起“诗主性情”“自适为己”之时,“编年”才终于超越“分体”,成为一种新的诗集编纂常规。

[1] [清]冒襄.同人集[O].四库全书存目丛书(集部第385册).济南:齐鲁书社,1997.

[2] [清]王嗣奭.杜臆[M].上海:上海古籍出版社,1983.

[3] 郑庆笃.杜集书目提要[M].济南:齐鲁书社,1986.

[4] 刘重喜.明末清初杜诗学研究[M].北京:中华书局,2013.

[5] [清]方拱乾.何陋居集[O].清代诗文集汇编(第10册).上海:上海古籍出版社,2010.

[6] [清]方拱乾.甦庵集[O].浙江图书馆藏康熙刻本.

[7] [清]方拱乾.与陈伯玑书[M].米田点校.尺牍新钞.长沙:岳麓书社,1986.

[8] 石钟扬,郭春萍.方孝标文集[M].合肥:黄山书社,2007.

[9] 李壮鹰.中华古文论释林(清代上卷)[M].北京:北京大学出版社,2011.

[10] 蒋寅.清代诗学史(第一卷)[M].北京:中国社会科学出版社,2012.

[11] 金生奎.李攀龙唐诗选本考论[J].文献季刊,2012,(3):177-191.