泗化洲贡品荔枝再探

苏文龙 , 毛廷贵 , 左胜娴 ,梁少欢 , 张焯生

(1.2.梧州学院,广西 梧州 543002;3.5.梧州市长洲区政协,广西 梧州 543002;4.梧州市长洲区委宣传部,广西 梧州 543002)

一、引言

由资料①与②可知,乾隆版《梧州府志》卷三[1]17和同治版《苍梧县志》卷十七[2]8的史料都“精确到乡村”,都说泗化洲汉代贡荔枝。据此,论文[3]考证得结论:在汉高帝十一年(前196年)、汉和帝永元十五年(公元103年),泗化洲

都进贡了荔枝。本文指出:在从汉高帝到汉和帝长达300年的时间段内,两汉皇帝对泗化洲荔枝情有独钟,进贡泗化洲荔枝成为惯例,称为“汉世旧例”。“汉世旧例”既可涵盖上述300年的时间段,也可顺延到有史料否定泗化洲贡荔枝的某个朝代为止。

古代贡品必是当地最著名的土特产,以次充好会犯欺君之罪。乾隆版《梧州府志》还说,直到清代,泗化洲荔枝仍然称雄梧州府。由此即得推论:古籍说到岭南贡荔枝,如果不能否定梧州(或苍梧)也贡荔枝,那么泗化洲便是进贡地之一。这是“汉世旧例”的后延,据此可以考察汉代以后的情形。

本文把上述推论也称为“汉世旧例”,再探泗化洲贡品荔枝的如下问题。

二、古代岭南贡品荔枝保鲜方法之谜

荔枝容易腐烂。唐代大诗人白居易《荔枝图序》[4]说:“若离本枝,一日而色变,二日而香变,三日而味变,四五日外,色香味尽去矣。”古代经常岁贡干荔枝,即蔡襄《荔枝谱》[5]所说的“白晒者”“蜜煎”“红盐之法”等加工制品,其保鲜期很长,在进贡途中不必考虑保鲜问题。

唐代李吉甫《元和郡县图志》卷三十七·岭南道四[6]说:“梧州,西北至上都取桂州路四千三百三十五里。西北至东都四千一百五里。”路途遥远,古人怎样保鲜贡品荔枝呢?据文献记载,有如下方法。

其一,清代屈大均《广东新语》卷二十五·木语·荔枝[7]说:“就树摘完好者,留蒂寸许蜡封之,乃剪去蒂,复以蜡封剪口。以蜜水满浸,经数月,味色不变。”此法简称“蜜水荔枝”,保鲜期较长,可用船运,也可驿马快递。

其二,明初朱权《臞仙神隐》[8]说:“收生荔枝,临熟时,以芭蕉截断连根,(把荔枝树杈)插上。”这种方法简称“芭蕉荔枝”,保鲜期较短,必须驿马快递。

其三,明代徐勃《荔枝谱》[9]说:“择巨竹凿开一窍,置荔节中,仍以竹箨裹泥封固其隙,藉竹生气滋润,可藏至冬春,色香不变。”其中“竹箨”俗称“竹壳”。这里说把荔枝藏入巨竹内,密封,藉巨竹的生气滋润,可以延长荔枝的保鲜期。这种方法简称“巨竹荔枝”,必须驿马快递。

其四是“盆栽荔枝”,即把小棵荔枝树送达京城,详见后文。

三、古代岭南荔枝的贡道之谜

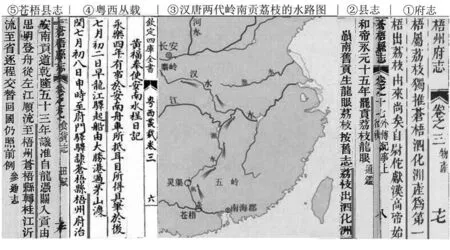

南岭是阻隔古代南北交通的一道天险。南宋周去非《岭外代答》卷一[10]说:“自秦世有五岭之说,皆指山名之。考之,乃入岭之途五耳,非必山也。”入岭之途称为峤道。战国时代,入岭之五途只能肩挑货运,不能走马或行船,交通运输非常艰难。秦始皇命监禄开凿灵渠,连接湘江与漓江,沟通长江与珠江两大水系,解决军粮运输问题,才能攻取百越之地。这条峤道是古代沟通中原与岭南的重要通道,也是汉唐两代岭南贡荔枝的主要贡道,史称“湘漓峤道”,见资料③。

清代吴应逵《岭南荔枝谱》[11]说:“(唐代贡生荔枝)当如汉武移植扶荔宫故事,以连根之荔栽于器中,由楚南至楚北襄阳丹河,运至商州秦岭不通舟楫之处,而果正熟,乃摘取过岭,飞骑至华清宫,则一日可达耳。”这里说汉唐两代岭南进贡荔枝走湘漓峤道,用船运“盆栽荔枝”。杜牧“一骑红尘妃子笑”,是吟咏飞骑跑过秦岭驿道;苏东坡“风枝露叶如新采”,是说宫中美人吃到了生荔枝。

在明清两代,“湘漓峤道”仍然是沟通南北的主要通道(见资料④、⑤)。黄福《奉使安南水程日记》(转引自汪森《粤西三载》卷三[12]6)说,他在永乐四年(公元1406年)奉使安南(今称越南),七月初二日早从南京龙江驿开船,经大运河进入长江、湘江、漓江,闰七月初八日申時至梧州府门驿,此时用了30天。所谓“奉使安南”,是明初平定安南叛乱后,永乐皇帝命黄福以工部尚书衔,出任交趾承宣布政使司布政使,兼任提刑按察使司按察使,治理安南。比较黄福从南京至梧州与苍梧贡荔枝至秦岭,两者都是在洪水期间行船,其里程差不多;前者绝大部分时间要逆水行舟,后者是逆水与顺水参半;前者家眷众多不必赶路,后者重任在肩昼夜兼程,所用时间前者多于后者。据此估计,苍梧贡荔枝至秦岭的水程可能不必用30天。夏天中原与岭南同样炎热,荔枝树在运送途中可以正常生长。因此,只需提前大约30天开始运贡,则苍梧荔枝树运至秦岭不通舟楫之处时,荔枝果实正好成熟。

有时候,岭南贡荔枝也会采用驿马快递。范晔《后汉书》卷三十三·朱冯虞郑周列传[13]说:“弘奏开零陵、桂阳峤道,于是夷通,至今遂为常路。”这里说汉章帝建初八年(公元83年),大司农郑弘奏请开凿桂阳峤道,桂阳峤道竣工后,南岭始通驿马,此后就可用驿马运送岭南荔枝进京了。清代顾祖禹《读史方舆纪要》卷八十·湖广六[14]说,桂阳峤道自岭南达京洛,临武县为必经之道。

在梅岭新道开通之前,能够行船或走马入粤者,仅有桂阳峤道与湘漓峤道。古代驿道崎岖不平,马车没有“减震器”,如果用驿马或马车运送岭南“盆栽荔枝”,路途颠簸不利于荔枝树的生长。走水路则成本低廉,也能减少路途颠簸之弊,因此运送“盆栽荔枝”只能走水路。走湘漓峤道必经梧州,泗化洲就拥有得天独厚的地利。

四、汉代岁贡泗化洲荔枝成为常例

秦末天下大乱,南海尉赵佗自立为王,维持岭南社会安定。司马迁《史记》卷一百一十三·南越列传[15]说:“高帝已定天下,为中国劳苦,故释佗弗诛。汉十一年,遣陆贾因立佗为南越王,与剖符通使,和集百越,毋为南边患害,与长沙接境。”这里“汉十一年”即汉高帝十一年(公元前196年)。

葛洪《西京杂记》卷三[16]说:“尉陀献高祖鲛鱼、荔枝。高祖报以蒲桃锦四匹。”乾隆版《梧州府志》说:“梧属荔枝独推苍梧,泗化洲产为第一。梧出荔枝由来尚矣,自尉佗献汉高帝始。”这条史料“精确到乡村”,证明了“泗化洲汉代贡荔枝”。

两年之后,汉高帝驾崩,太子刘盈即位,史称汉惠帝。《史记》卷九十九·刘敬叔孙通列传[15]说:“孝惠帝曾春出游离宫,叔孙生曰:‘古者有春尝果。方今樱桃孰,可献。原陛下出,因取樱桃献宗庙。’上乃许之,诸果献由此兴。”用水果来拜祭宗庙,并非始自汉惠帝。吕不韦《吕氏春秋》卷五[17]说:“仲夏之月,天子乃以雏尝黍,羞以含桃(献上樱桃),先荐寝庙。”这表明“诸果献宗庙”是古代惯例。由于汉高帝喜欢吃荔枝,孝惠帝是个孝顺子,当然采纳叔孙通的建议。“奉献宗庙”是冠冕堂皇的理由,于是从汉惠帝开始,历代皇帝都用贡品荔枝奉献宗庙、拜祭祖先,岁贡泗化洲荔枝就成为常例了。

汉高后时,汉室与南越国交恶,赵佗称帝,以族弟赵光为苍梧王。汉文帝元年(公元前179年),朝廷派陆贾为使臣,劝说赵佗放弃帝位。《史记》卷一百一十三·南越列传[15]说:“陆贾至南越,王甚恐,为书谢,愿长为藩臣,奉贡职。陆贾还报,孝文帝大说。”这里说的“奉贡职”,即称臣纳贡。苍梧是南粤国的重镇,苍梧王赵光在位时间长达73年(公元前183年—公元前111年),曾经长期操办南越国进贡荔枝之事。苍梧王驻广信(今梧州),这些贡品荔枝就来自泗化洲。

汉初只能进贡干荔枝。《史记》卷三十·平准书[15]说:“汉兴,接秦之敝,丈夫从军旅,老弱转粮馕,作业剧而财匮,自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。”这里说汉初百废待兴,缺乏马匹,甚至皇帝的车驾也很难找到毛色相同的驷马。即使水路运输贡品生荔枝,也有一段路程要靠驿马快递,缺乏马匹就不可能进贡生荔枝。

汉文帝、汉景帝是开创“文景之治”的节俭皇帝。《史记》卷十·孝文本纪[15]说:“孝文帝从代來,即位二十三年,宮室苑囿狗马服御无所增益,有不便,辄弛以利民。尝欲作露台,召匠计之,直百金。上曰:‘百金,中民十家之产,吾奉先帝宮室,常恐羞之,何以台为!’上常衣绨衣,所幸慎夫人,令衣不得曳地,幃帐不得文绣,以示敦朴,为天下先。”

《汉书》卷五·景帝纪[18]赞曰:“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成、康,汉言文、景,美矣!”这里把汉代“文景之治”与周朝的“成康之治”相提并论,评价极高。

由此可见,汉文帝、汉景帝非常节俭,不会劳民伤财进贡生荔枝。但无论他们怎样节俭,也要进贡干荔枝,以便奉献宗庙拜祭祖先,这就形成了“汉世旧例”。

五、生荔枝始贡于汉武帝

范晔《后汉书》卷四·孝和孝殇帝纪[13]说:“旧南海献龙眼、荔枝,十里一置,五里一候,奔腾阻险,死者继路。时临武长汝南唐羌,县接南海,乃上书陈状。帝下诏曰:‘远国珍羞,本以荐奉宗庙,苟有伤害,岂爱民之本。其敕太官勿复受献。’由是遂省焉。”“赞曰:孝和沈烈,率由前则。”

同治版《苍梧县志》卷十七[2]说:“和帝永元十五年(公元103年)罢贡荔枝龙眼。岭南旧献生龙眼荔枝,按旧志荔枝出泗化洲。”由此可知,汉和帝罢贡的生荔枝来自泗化洲。然而,汉和帝是“率由前则”的有道明君,并非进贡生荔枝的始作俑者。那么,进贡生荔枝始于何人呢?

汉代《三辅黄图》卷三[19]说:“武帝元鼎六年(公元前111年)破南越,起扶荔宫。宫以荔枝得名,以植所得奇草异木。荔枝自交阯移植百株於庭,无一生者,连年犹移植不息。后数岁,偶一株稍茂,终无华实,帝亦珍惜之。一旦萎死,守吏坐诛者数十人,遂不复莳矣。其实则岁贡焉。邮传者疲毙于道,极为生民之患。至后汉安帝时,交趾郡守极陈其弊,遂罢其贡。”这里说的“荔枝自交阯移植百株於庭”,是移植小棵荔枝树;“莳”也是移植,“华实”即花果。我们有如下思考。

其一,东汉杨孚《异物志》[20]说:“荔枝为果多汁,味甘绝口,少酸,所以成其味,可饱食,不可使厌。”杨孚在汉和帝时期(公元89年—公元104年)为官。他是广东最早著书立说的学者,该书是我国第一部地区性的物产专著,没有说到汉武帝时期广东贡荔枝,也不排斥苍梧贡荔枝。由于“汉世旧例”的时间段涵盖了汉武帝时期,因此扶荔宫移植的荔枝树、进贡的生荔枝,都来自泗化洲。

其二,西汉时期桂阳峤道未通驿马,移植百株交阯荔枝树进京主要用船运,走湘漓峤道。

其三,进贡荔枝树就会进贡鲜荔枝。后来扶荔宫不种荔枝树,但生荔枝“则岁贡焉”。

汉武帝宏才大略,不惜工本也要移植荔枝树。他是史上第一个品尝过生荔枝的皇帝。

六、东汉与三国时期岁贡泗化洲荔枝

西汉末年天下大乱,岁贡荔枝中断。东汉“光武中兴”,又岁贡荔枝了。由于“汉世旧例”的时间段涵盖了光武帝时期,这个时期的贡品荔枝,只能来自泗化洲。

《苍梧县志》卷十七[2](资料②)说:“光武帝建武五年(公元29年)冬十二月,交阯牧邓让率苍梧七郡太守遣使奉贡。”《后汉书》卷八十九·南匈奴列传[13]说:“元正朝贺,拜祠陵庙毕,汉乃遣单于使,令谒者将送,赐彩缯千匹,锦四端,金十斤,太宫御食酱及橙、橘、龙眼、荔枝。”这是东汉建武二十六年(公元50年),光武帝以南方珍果作为礼物赏赐外国使节。“元正”即古代的元旦(正月初一),时值初春,因此光武帝赏赐的是干荔枝。

汉章帝时开通桂阳峤道,可用驿马快递运送生荔枝了。汉和帝罢贡了生荔枝,但后世皇帝仍然会进贡生荔枝。汉献帝时代(公元190年—公元220年)天下大乱,但贡品荔枝仍然多到快要腐烂,受到尚书郎仲长统的批评。仲长统《昌言》[21]956说:“今人主不始甘露醴泉之涌,而患枇晁、荔枝之腐,亦鄙矣。”

汉末与三国时期战乱频仍,交阯太守士燮不废贡职,仍然向孙权进贡奇物异果。《苍梧县志》卷十五·列传六[2]说:“时天下丧乱,道路断绝,而燮不废贡职。每遣使诣权,致奇物异果蕉、椰、龙眼之属。无岁不至。”古文言简意赅,这里“龙眼之属”包括荔枝。屈大均《广东新语》卷二十五·木语·龙眼[7]说:“荔枝与龙眼皆成于火,而荔枝先熟,龙眼继之,故广人名曰荔奴。”苏东坡《苏轼诗集》卷二十三·荔枝叹[22]说:“我愿天公怜赤子,莫生尤物为疮痏。”这里把贡品荔枝喻为“天生尤物”。如果交阯太守只进贡“荔奴”,却不进贡“天生尤物”的荔枝,不怕犯欺君之罪吗?

交阯太守驻广信(今梧州),距离泗化洲不远;士燮在世时,距离“汉世旧例”不远。可以推测,东汉与三国时期的贡品荔枝,泗化洲荔枝是主角,他乡以及广东的荔枝可能是配角。主角最出名,因此有“荔枝出泗化洲”的记载;配角未必出名,因此他乡没有“精确到乡村”的史料。

七、晋代至南朝仍然岁贡泗化洲荔枝

唐代房玄龄《晋书》卷三·帝纪第三[23]说:“(晋武帝咸宁二年)六月癸丑,荐荔枝于太庙。”萧齐年间(公元479年—公元502年),朝廷重臣孔稚珪《谢赐生荔枝启》[24]956说:“绿叶云舒,朱实星映;离离昔闻,晔晔今睹。”其中“绿叶云舒,朱实星映”,即带着青枝绿叶、果实鲜红的生荔枝。萧梁年间(公元502年—公元557年),刘霁《咏荔枝》[25]1671说:“叔师贵其珍,武仲称斯美。良由自远致,含滋不留齿。”这里“含滋不留齿”,是说生荔枝,“良由自远致”即贡品荔枝来自远方。上述史料表明,晋代与南朝仍然进贡荔枝,并且数量不少,除了皇家享用之外,还可以赏赐朝廷重臣,以示恩宠之殊荣。这些贡品荔枝来自何方?

西晋左思《蜀都赋》[24]说:“旁挺龙目,侧生荔枝。布绿叶之萋萋,结朱实之离离。迎隆冬而不凋,常晔晔以猗猗。”由此可见,蜀地早在就已种植荔枝了。

东晋常璩《华阳国志》卷一·巴志[28]说:“江州。县下有清水穴,巴人以此水为粉,则膏晖鲜芳,贡粉京师,因名粉水;故世谓江州堕休粉也。有荔枝园,至熟,二千石常设厨膳,命士大夫共会树下食之。县北有稻田,出御米。”该书是一部专门记述古代中国西南地区历史、地理、人物等的方志。古代郡守的年俸是二千石,因此这里“二千石”代指江州太守。晋代江州(今重庆)有“御米”和“贡粉”,却没有“贡荔”,可见晋代巴蜀荔枝不太出名,只能请士大夫品尝,不敢贸然进贡朝廷。

宋代李昉《太平御览》卷九百七十·果部七[29]引晋代顾微《广州记》说:“每岁进荔枝,邮传者疲毙於道,汉朝下诏止之。今犹修事荔枝煎进焉。”人们经常引用这条史料,证明晋代广东贡荔枝。

乾隆版《梧州府志》卷一·沿革[1]8说:“苍梧立郡,肇自汉武帝元鼎六年;梧州之名,则自唐武德四年始也。计梧之或为郡或为州也,自三国孙吴以后,历代皆属广州,惟后五季楚汉得暂并之。”由此可知,晋代广州统辖苍梧郡,晋代《广州记》就会记录苍梧郡的事情。例如“汉朝下诏止之”,显然是汉和帝罢贡生荔枝的事情。《广州记》只能证明晋代贡品荔枝来自广州辖区,包括今天的梧州地区。

广东早在汉代就种植荔枝了,但达到“天生尤物”级别的荔枝是可遇而不可求的。清代钱以垲《岭海见闻》[30]说:“(增城挂绿)味之香美,冠于群荔。不由人间凡种而得,若移他处则味变矣!”南宋洪迈《容斋四笔》卷八·莆田荔枝[31]说:“名品皆出天成。虽以其核种之,终与其本不相类。陈紫之后无陈紫,过墙则为小陈紫矣。不可以理求也,是岂人力所能加哉!”这里说“名品皆出天成”“不由人间凡种而得”“是岂人力所能加哉”,即“天生尤物”不是想培育就能培育出来的,既要“天成”的名种,也要讲究土质。名种与佳壤偶然凑到一起,就全凭碰运气了。

史学研究不能以今况古。清代以前,广东荔枝未必像“增城挂绿”那样赫赫有名。如果有确凿史料肯定粤、蜀两地进贡荔枝,但不能否定梧州也进贡荔枝,那么“汉世旧例”仍然适用。

八、泗化洲是唐代“贵妃荔枝”的进贡地之一

唐代李肇《唐国史补》[32]19说:“杨贵妃生于蜀,好食荔枝;南海所生,尤胜蜀者,故每岁飞驰以进。”这里说唐玄宗天宝年间(公元742年—公元755年)进贡了“贵妃荔枝”。“南海郡”并非特指后世的南海县。秦代末年,南海尉赵佗统一岭南,因此唐代古籍说的“南海郡”,就有可能泛指岭南,包括梧州地区。

唐代“贵妃荔枝”的进贡地众说纷纭,有关学术论文不胜枚举,以下仅举两例。李龙、蔡东洲《杨贵妃所嗜荔枝贡地考辨》[33]说:“考辨史料,愚以为杨贵妃所嗜荔枝主要贡自于涪州之缘由有三:其一、涪州至长安二千多里,而岭南至长安四、五千里,从保鲜和节省开销来说,荔枝似应贡自于涪州……”薛宗保《唐代贡鲜荔途径考辨》[34]说:“玄宗时,贵妃极嗜鲜荔,数目不疲。首选岭南名品,但驿传路远时长,艰辛难至,且香味易败。巴蜀涪州所产虽非名品,相比途经程近,驿传时短,送达长安尚鲜,较之味败之名品仍优,故唐时贡鲜荔以涪州为重要来源。”这两篇论文都说到贡道和保鲜问题,不知道汉唐两代贡鲜荔可以用船运小棵荔枝树至秦岭不通舟楫之处,然后摘下鲜果,飞骑一日可达皇宫。不过,他们说的“首选岭南名品”“巴蜀涪州所产虽非名品”,却符合实情。皇帝只宠幸“天生尤物”的绝色美女,只想吃“天生尤物”的名品荔枝,那些“虽非名品”的凡女和荔枝,臣民是不敢进贡给皇上的。

湖泊水体是OCPs的一个重要汇集地,具有流动性小、水交换周期长、对污染物的稀释能力弱、生态系统相对较脆弱、生态平衡容易遭到破坏且不容易恢复等特点,所以较其他水环境更容易受到污染[20]。有机氯农药污染湖泊水体的途径有地表径流、大气沉降和湖底沉积物的二次释放。

严耕望《唐代交通图考》卷四[35]说:“唐天宝中,杨贵妃嗜荔枝,欲及新鲜而尝,故特置急驿自南方驰贡。其驿贡之地,有岭南与涪州两说,就余所见史料,唐人多云自岭南,北宋中叶以后多云自涪州。自史料之原始性言,当从唐人之说,且岭南贡献,汉世已有旧例,又经张九龄以中书宰相之尊,而极力宣扬南海荔枝之甘美,及杨妃贵宠,即尝此果,玄宗必曾诏岭南特驿驰贡,殆可断言。然据白居易之说,荔枝采摘三日而色香味俱变,审度当时交通条件,由岭南发驿至京师,绝不可能保持新鲜,故若欲及新鲜享尝,则由涪州飞驿,较为合理。且杨妃幼长于蜀,所尝当为蜀产,亦增加驿自涪州之可能性。况在唐世,涪州所产之品质绝不逊于岭南耶!然杨妃宠贵甚久,驿贡荔枝,时间先后,可能不只一地,先贡自涪州,后慕南海荔枝之美名,更贡自岭南,然不能新鲜驿到,仍以涪州为经常贡地,或同时并贡,皆非不可能者。”

严文说“汉世已有旧例”,即汉代形成进贡荔枝的惯例,本文简称为“汉世旧例”。所谓“同时并贡”,即同时并贡巴蜀荔枝与岭南荔枝。该文说岭南荔枝不能新鲜驿到,值得商榷。巴蜀荔枝即使快马加鞭,也要数日才能运进京城,这才是“不能新鲜驿到”。世人未必知道,用船运泗化洲盆栽荔枝树,至秦岭不通舟楫之处摘下新鲜果实,飞骑一日即可进京,其保鲜效果非常好。苏东坡说,风枝露叶如新采。

由于谁也没有确凿证据,因而严文说的“同时并贡”较为合理。考虑到吴应逵《岭南荔枝谱》[11]说,唐代贡鲜荔枝当如汉武移植扶荔宫故事(即严文所说的“汉世旧例”),无论蜀、粤两地是否“同时并贡”,均可推测:泗化洲是唐代“贵妃荔枝”的进贡地之一。

九、余论

正史记载历史大事,一般不会记载岁贡荔枝的琐事。但根据方志史料推测,泗化洲岁贡荔枝的“汉世旧例”可能顺延至宋初。

崇祯版《梧州府志》卷三·郡事志[36]说:“宋太祖开宝八年(公元975年),命梧州贡珠百斤。”屈大均《广东新语》卷十五·货语·珠[7]说:“合浦珠名曰南珠,其出西洋者曰西珠,出东洋者曰东珠。东珠豆青白色,其光润不如西珠,西珠又不如南珠。”这里说的“南珠”即合浦珍珠,是朝廷贡品。合浦贡珠走“湘漓峤道”,必经梧州,朝廷便命梧州官府经办合浦贡珠。皇家既喜欢金银珠宝,也爱吃“天生尤物”的南方珍果。梧州不产珍珠却要贡珠,贡品当中就少不了泗化洲荔枝。

宋代梁克家《淳熙三山志》卷三十九[37]说:“荔枝干,大中祥符二年(公元1009年),岁贡六万颗。元祐元年定为常贡。”这是福建贡荔枝的最早记录。从此,泗化洲荔枝就退出贡品行列了。

人事有代谢,往来成古今。从汉代到宋初,泗化洲荔枝都是朝廷贡品,时间长达1000多年。宋代福建陈紫赫赫有名,蔡襄誉为“天下第一”;清初,增城挂绿横空出世,王士祯、朱彝尊、钱以垲赞曰“挂绿第一”[38]“斯其最矣”(引自[7]卷二十五·木语)、“冠于群荔”[30]。福建陈紫与增城挂绿各领风骚数百年,这是时代的进步。由于年代久远,缺乏名人赞誉,泗化洲贡品荔枝就鲜为人知了。

[参考文献]

[1] 吴九龄.梧州府志[M].同治十二年刊本.台北:台湾成文出版社,1961.

[2] 李百龄.苍梧县志[M].同治十三年(1874年)版.苍梧县志编纂委员会办公室编校,南宁市开源彩色印刷有限公司影印,2010.

[3] 苏文龙,梁少欢,毛廷贵,张焯生,黄潇凯.揭秘中国历史上第一个贡品荔枝之乡[J].梧州学院院学报,2017(1).

[4] 白居易.白居易集笺校(全六册)[M].朱金城,笺校.上海:上海古籍出版社,1988.

[5] 蔡襄.荔枝谱[M].福州:福建人民出版社,2004.

[6] 李吉甫.元和郡县图志[M].北京:中华书局,2008.

[7] 屈大均.广东新语[M].北京:中华书局,1997.

[8] 朱权.臞仙神隐[M]∥彭世奖.历代荔枝谱校注.北京:中国农业出版社,2008.

[9] 徐勃.荔枝谱[M]∥彭世奖.历代荔枝谱校注.北京:中国农业出版社,2008.

[10] 周去非.岭外代答[M].北京:中华书局,1999.

[11] 吴应逵.岭南荔枝谱[M]∥彭世奖.历代荔枝谱校注.北京:中国农业出版社,2008.

[12] 汪森.粤西三载[M].桂林:广西师范大学出版社,2012年版,粤西丛载·卷三.

[13] 范晔.后汉书[M].北京:中华书局,2007.

[14] 顾祖禹.读史方舆纪要[M].北京:中华书局,2005.

[15] 司马迁.史记[M].北京:中华书局,2013.

[16] 葛洪.西京杂记[M].向新阳,刘克任,校注.上海:上海古籍出版社,1991.

[17] 吕不韦.吕氏春秋[M].(汉)高诱注.上海:上海古籍出版社,2014.

[18] 班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[19] 佚名.三辅黄图[M].陈直,校证.西安:陕西人民出版社出版,1980.

[20] 杨孚.异物志[M].广州:广东科技出版社,2009.

[21] 严可均.全上古三代秦汉三国六朝文[M].北京:中华书局,1958.

[22] 苏轼.苏轼诗集[M].北京:中华书局,1982.

[23] 房玄龄.晋书[M].北京:中华书局,2000.

[24] 严可均.全上古三代秦汉三国六朝文[M].北京:中华书局,1958.

[25] 逯钦立.先秦汉魏晋南北朝诗[J].文学评论,1994(3).

[26] 唐慎微.证类本草[M].北京:华夏出版社,1993.

[27] 胡仔.苕溪渔隐丛话[M].北京:人民文学出版社,1962.

[28] 常璩.华阳国志[M].成都:四川大学出版社,1990.

[29] 李昉.太平御览[M].北京:中华书局,2000.

[30] 钱以垲.岭海见闻[M].广州:广东高等教育出版社,1992.

[31] 洪迈.容斋四笔[M].上海:上海古籍出版社,1978.

[32] 李肇.唐国史补[M].上海:上海古籍出版社,1957.

[33] 李龙,蔡东洲.杨贵妃所嗜荔枝贡地考辨[J].西南石油大学学报,2016(5):86-90.

[34] 薛宗保.唐代贡鲜荔途径考辨[J].中国农学通报,2010(7):351-353.

[35] 严耕望.唐代交通图考[M].上海:上海古籍出版社,2007:1029.

[36] 谢君惠.梧州府志[M].崇祯四年版.南宁:广西人民出版社,2013.

[37] 梁克家.淳熙三山志[M].台北:大化书局,1991.

[38] 王士祯.粤行三志·北归志[M].济南:齐鲁书社,2007.