悬吊训练对痉挛型脑瘫患儿躯体控制能力的影响

郑瑞娟 尚清 刘冬芝 李昕

作者单位:450000 郑州大学附属儿童医院、河南省儿童医院、郑州儿童医院康复医学科

痉挛型脑瘫患儿通常在大脑未成熟阶段,因各种原因作用出现发育不全导致非进行性损伤进而引发运动和姿势紊乱的一种病变[1]。临床表现为运动自我控制能力差,姿势异常稳定性差。一部分患儿伴有不同程度的智力缺陷、语言障碍、视觉听觉功能障碍[2]。常规的康复治疗虽能缓解患儿肌肉痉挛情况,但治疗方法种类有限且效果较慢。我院在传统康复治疗的基础上,对痉挛型脑瘫患儿增加悬吊训练治疗,取得良好效果,现将治疗结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2016年10月至2017年12月儿童康复科收治的痉挛型脑瘫患儿共80例,所有入选病例均符合2012年重庆召开第五届全国儿童康复、第十二届全国小儿脑瘫康复学术会议暨国际学术交流会议讨论通过的痉挛型脑瘫诊断标准[3]。纳入及诊断标准:无严重感觉障碍并能听懂简单的指令者;可坚持治疗3个月以上者;患儿家长签署治疗知情同意书。排除标准:合并行为异常或癫痫疾病者;关节或肌肉存在严重器质性病变者;已参加其他临床研究或实验项目者;治疗中断15 d以上或不能坚持治疗者;因继发性脑瘫、外伤或感染引起的中枢性运动障碍者;严重视觉障碍者。对照组42例,男23例,女19例,年龄4~11岁,平均年龄(7.53±0.81)岁;观察组38例,男18例,女20例,年龄3~12岁,平均年龄(7.71±0.85)岁。两组患儿一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2 治疗方法

1.2.1 对照组采用常规康复训练治疗 运动训练:主要通过促进神经发育,达到抑制患儿异常姿势和促进正常运动模式建立的目的。同时辅助按摩手法降低痉挛肌肉的肌张力,30 min/次,2次/d。针灸疗法:通过头皮针沿皮透刺头发覆盖区的特定部位实现患儿感觉区、运动区的治疗目的,每天选取3个治疗区,留针1次/d,留针2 h/次,每月进行12次为1个疗程。水疗法:利用涡流浴和气泡浴所呈现的浮力、漩涡、水波冲击等水的物理特性,刺激患儿痉挛肌肉,根据患儿的身体情况可以适当指导患儿进行水中站立、步行、游泳和回旋等动作,水温控制约39℃为宜,30 min/次,1次/d。中药熏蒸:利用黄芪、当归、红花等中药具有的活血通痹、舒经活络的药物功效,运用熏蒸产生的温热效应和药物渗透原理,达到改善全身血液循环、降低肌肉张力和抑制肢体功能障碍的目的,熏蒸温度约42℃为宜,30 min/次,1次/d。物理电治疗:运用针灸、推拿、理疗结合为一体的经络导平治疗,采用现代电子刺激技术利用低频高压电替代针刺所产生的机械能来恢复阴阳平衡的目的,达到缓解痉挛的治病效果。以上治疗方法可根据患儿具体病情和身体情况进行合理搭配,除运动训练及针灸疗法外,其他方法均为6 d/周,总疗程8周[4]。

1.2.2 观察组在对照组基础之上增加悬吊训练训练前每位患儿进行悬吊弱链测试,加强患儿测试结果中功能较差部分的训练。腰背肌群:训练患儿腰背肌群控制能力,指导患儿仰卧,于患儿颈部垫放小软枕。双臂环抱胸前,将双膝及臂部下方置于刚性悬吊带中,指导患儿尽力伸膝、伸髋、抬背、抬臀。伸髋肌群:训练患儿髋部肌群的控制能力,指导患儿仰卧,双臂环抱胸前,双侧小腿对称放置悬吊带,指导患儿主动进行伸髋、伸膝、抬臀训练。侧屈肌群:训练患儿侧屈肌群的控制能力,指导患儿侧卧,上肢屈肘垫放于头下,双侧小腿对称放置于悬吊带,嘱患儿主动进行抬臀、伸髋、伸膝动作,每次动作应努力与骨盆保持直立,不前倾后倾。腹肌训练:训练患儿腹肌的控制能力,指导患儿俯卧,用前壁支撑身体,双侧小腿对称放置于悬吊带,指导患儿主动进行收腹、伸髋、伸膝训练,每次动作时尽量让身体保持在水平面内。每次动作达到标准后保持20 s,在此期间治疗师可适当小幅度击颤悬吊绳,提高患儿深部肌群的控制能力。每组完成后休息10 s。每个动作进行5次为1组,重复进行5组,训练20 min/次,1次/d,6次/周,总疗程8周。

1.3 观察指标

1.3.1 采用Berg平衡量表 (berg balance scale,BBS)[5]评价患儿的平衡功能,总分56分,评分越高提示平衡功能越好,反之则越差。

1.3.2 躯干功能量表(trunk impairment scale,TIS)评定平衡相关的躯干运动包括静态平衡、动态平衡以及协调性3个方面。每个方面分为3~10个评分点,总分为23分,评分越高提示躯干运动及平衡越好,反之则越差。

1.4 统计学方法 选用统计学软件SPSS 19.0分析和处理研究数据,计数资料采用率表示,组间对比进行χ2检验;计量资料采用(±s)表示,组间对比进行独立t值检验,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

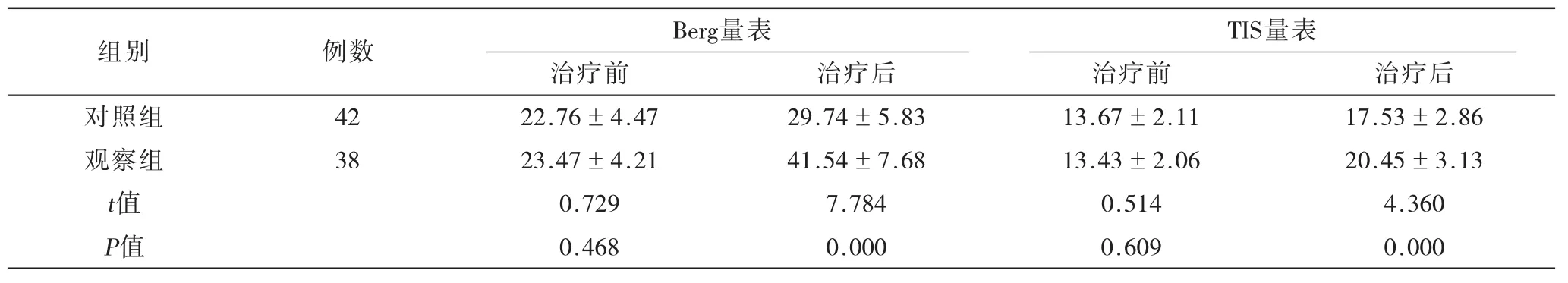

2.1 两组患儿治疗后平衡功能改善情况比较两组患儿治疗前TIS量表、Berg量表评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组治疗后与同组治疗前TIS量表、Berg量表评分比较,差异有统计学意义(P<0.05);观察组治疗后TIS量表评分显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组治疗后Berg量表评分显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05,表1)。

表1 两组患儿治疗后平衡功能改善情况比较(±s) 单位:分

表1 两组患儿治疗后平衡功能改善情况比较(±s) 单位:分

组别 例数 Berg量表 TIS量表治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 42 22.76±4.47 29.74±5.83 13.67±2.11 17.53±2.86观察组 38 23.47±4.21 41.54±7.68 13.43±2.06 20.45±3.13t值 0.729 7.784 0.514 4.360P值 0.468 0.000 0.609 0.000

3 讨论

目前儿童康复仍存在诸多问题,患儿依从性、控制平衡与协调能力、运动与维持能力等表现差,为长期的脑瘫治疗带来困难,需要采用综合训练治疗,才能最大程度发挥功效[6]。悬吊训练与传统康复治疗方法相辅相成,既能整合优化原有的治疗模式,又能通过改良的儿童辅助装置调动患儿参与积极性,激发患儿运动意识和兴趣。悬吊训练也是一种通过运用悬吊装置结合运动能力、肌力、神经肌肉激活技术、关节活动度等训练进行主动、被动、助力、抗阻的物理治疗方法,能够促进躯干核心肌群收缩,改善骨骼肌肉的运动、感觉问题,提高核心肌群的稳定性[7]。悬吊装置系统提供患儿一个不稳定的支持环境,运用动态和静脉的训练方法,将身体的感觉信号传递给大脑,大脑的中枢神经将信息分析后反馈至核心肌群引起肌肉收缩,从而维持躯干的稳定[8]。

本研究中两组患儿治疗后Berg平衡量表评分均有上升,观察组评分升高幅度显著高于对照组,表明悬吊训练配合常规康复训练能有效提高痉挛型脑瘫患儿的躯干平衡能力,与康贝贝等[9]的研究基本相符,该研究显示儿童悬吊训练联合常规康复训练能提高痉挛性脑瘫患儿的粗大运动功能及躯干控制能力。两组治疗后TIS量表评分均有上升,观察组的升高幅度显著高于对照组,表明悬吊训练配合常规康复训练能有效提高痉挛型脑瘫患儿平衡相关的躯干运动能力,与郑宏磊等[10]的研究大致吻合,该研究显示常规康复训练的基础上增加悬吊训练,可明显提高患儿运动的稳定性及协调功能。

综上所述,悬吊训练配合常规康复训练能有效提高痉挛型脑瘫患儿躯体控制能力,为痉挛型脑瘫患儿的治疗提供新的治疗思路。