双眼外直肌后徙术治疗基本型间歇性外斜视患儿的疗效

楚瑞雪

作者单位:450000 郑州大学附属儿童医院(河南省儿童医院、郑州儿童医院)眼科

间歇性外斜视多发于3岁以上儿童群体,介于外隐斜及共转性外斜视之间,其中基本型间歇性外斜视是临床常见类型[1-3]。其临床特点为看近及看远斜视角相近,早期仅于看远时发生,随病情进展外斜视次数及时间均增加,影响患儿正常发育及学习。目前临床多采用单眼外直肌后徙术与内直肌缩短术联合或单纯双眼外直肌后徙术治疗。本研究选取我院基本型间歇性外斜视患儿160例,分组研究双眼外直肌后徙术治疗的中期临床疗效及对立体视功能影响。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2013年10月至2015年12月我院基本型间歇性外斜视患儿160例,根据随机数字表法分为观察组(n=80)和对照组(n=80)。观察组男43例,女37例,年龄3~12岁,平均(6.73±3.61)岁;对照组男44例,女36例,年龄3~13岁,平均(6.85±3.70)岁。两组基础资料(性别和年龄等)对比,差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经我院医学伦理委员会审批通过。

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:均符合基本型间歇性外斜视诊断标准[4];双眼视力差≤2行,眼视力均≥0.3;患儿监护人均知情签署同意书。排除标准:存在斜视、眼内手术史;伴有垂直性、麻痹性斜视等疾病;合并其他可导致视力降低疾病(除屈光不正);未能坚持随访者。

1.3 方法 术前均行视力、眼底、裂隙灯等全面系统的眼科常规检查,屈光不正者进行医学验光并充分矫正,采取三棱镜、交替遮盖法分别检查矫正后33 cm、5 m距离斜视度。根据视近及视远斜视度矫正斜视角,遵循内直肌后徙或减小1 mm矫正4~5 PD、外直肌后徙或减小1 mm矫正2~3 PD、单眼外直肌后徙及内直肌矫正9~10 PD计算手术量。对照组采取单眼外直肌后徙术与内直肌缩短术联合治疗:全麻或局部麻醉,常规消毒铺巾、开睑,于结膜下注射麻醉,以斜视钩于颞下方穹窿结膜切口部位勾取水平肌,游离节制韧带和肌间膜,于砥止端2 mm位置用可吸收缝线以6.0双头铲针行肌肉套环缝合,紧贴肌肉附着点以剪刀离断肌肉,从原砥止端向后于巩膜表面测量需后徙距离,重新缝合水平肌止端,固定于浅层巩膜上;从砥止端往后测量内直肌需缩短距离,用可吸收缝线以6.0双头铲针行肌肉套环缝合,固定于原砥止端,拉紧促使肌肉断端接合,缝合切口。观察组采取双眼外直肌后徙术治疗:全麻或局部麻醉,常规消毒铺巾、开睑,于结膜下注射麻醉,以斜视钩于颞下方穹窿结膜切口部位勾取水平肌,游离节制韧带和肌间膜,于砥止端2 mm位置用可吸收缝线以6.0双头铲针行三套环缝合,紧贴肌肉附着点以剪刀离断肌肉,从原砥止端向后于巩膜表面测量需后徙距离,缝合结膜切口。两组均随访2年观察治疗效果。

1.4 评价标准 根据末次随访时斜视度分正位:外斜≤10 PD,内斜≤5 PD;过矫:内斜>5 PD;欠矫:外斜>10 PD。立体视敏度提高≥2行为立体视有提高。采用Worth四点灯检查:距离2 m看到2~3个灯属中心抑制,看到4个属中心融合;距离33 cm看到2~3个灯属周边抑制,看到4个属周边融合[5]。

1.5 观察指标 对比两组眼位正位率、过矫率、欠矫率。对比两组立体视恢复率及融合功能恢复率。对比两组治疗前及治疗后2年斜视度。

1.6 统计学处理 通过SPSS 21.0处理数据,计数资料(过矫率、欠矫率、正位率、立体视恢复率及融合功能恢复率)以率表示,行χ2检验,计量资料(斜视度)以(±s)表示,行t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者术后矫正效果比较 观察组正位率92.50%高于对照组的72.50%,过矫率2.50%、欠矫率5.00%低于对照组的11.25%、16.25%,差异有统计学意义(P<0.05,表1)。

表1 两组患者术后矫正效果比较[n(%)]

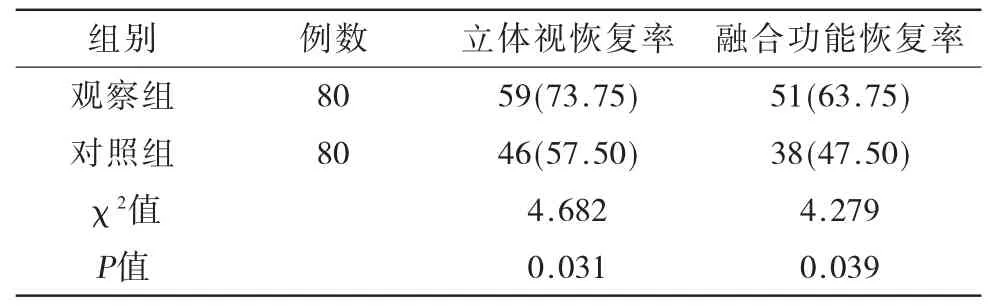

2.2 两组患者立体视恢复率及融合功能恢复率比较 观察组立体视恢复率73.75%、融合功能恢复率63.75%高于对照组的57.50%、47.50%,差异有统计学意义(P<0.05,表2)。

表2 两组患者立体视恢复率及融合功能恢复率比较[n(%)]

2.3 两组患者斜视度比较 治疗前观察组斜视度为(36.79±1.26)度,与对照组(36.81±1.30)度对比,差异无统计学意义(t=0.099,P=0.921);治疗后随访2年无病例脱落,观察组斜视度为(5.27±0.28)度,低于对照组(10.33±1.17)度,差异有统计学意义(t=37.620,P=0.000)。

3 讨论

间歇性外斜视于19岁以下群体中发病率约32.1/10万,其中基本型间歇性外斜视为常见类型[6]。基本型间歇性外斜视患儿双眼融合功能不稳定斜视角易发生变化,造成外斜视发生次数和角度难以自主恢复,随时间推移其代偿能力丧失,最终发展为恒定性斜视。

目前临床主要通过非手术方式和手术方式治疗基本型间歇性外斜视。非手术方式主要包括佩戴负球镜和三棱镜矫正、正位视训练等,具有无并发症、无痛苦、费用低等优点,但不能迅速、有效改善患儿眼功能[7-8]。临床治疗基本型间歇性外斜视的手术方式有单眼外直肌后徙术与内直肌缩短术联合及单独双眼外直肌后徙术。单眼外直肌后徙术与内直肌缩短术联合治疗优点在于内直肌缩短术可产生早期过矫有助于远期获得稳定眼位,但内直肌截除后水平注视时的非共同性易造成融合力丢失而诱发外斜漂移,且内直肌截除后长期紧张可导致缰绳效应降低,不利于早期恢复。本研究将双眼外直肌后徙术应用于80例基本型间歇性外斜视患儿的治疗中,结果发现,观察组正位率为92.50%,高于对照组,过矫率仅为2.50%,欠矫率为5.00%,低于对照组(P<0.05)。刘彦芳等[9]在双眼外直肌后徙术治疗儿童间歇性外斜视的临床观察中,应用双眼外直肌后徙术治疗后随访12个月正位率达到85.00%,欠矫率仅12.50%。双眼外直肌后徙术能改变自生理开散眼位往外斜视进展的解剖因素,以矫正眼位恢复融合能力,且外直肌后徙术较截除术容易操作,有助于提高术后远期眼位正位率。此外,吴柄东等[10]指出,单眼外直肌后徙术与内直肌缩短术联合治疗因手术量集中于单眼上,手术量过大患儿术后易发生侧方复视、眼球运动受限等并发症。本研究观察组采用双眼外直肌后徙术,未见类似并发症发生,安全性较高。本研究结果还显示,观察组立体视恢复率为73.75%,融合功能恢复率为63.75%,高于对照组,斜视度低于对照组(P<0.05),说明双眼外直肌后徙术治疗基本型间歇性外斜视能有效改善患儿视觉功能。

综上所述,双眼外直肌后徙术治疗基本型间歇性外斜视患儿能显著提高治疗效果,降低斜视度,改善患儿视功能。