《茶经》翻刻与校注过程中的刊误现象

——以“酢颜望楫”和“疆埸擢翘”为例

童正祥

湖北省天门市陆羽研究会,431700

继左圭《百川学海》录《茶经》(以下简称宋本),自明而至今,抄录并续刻者不断,且不乏校勘(注)者。但鲜为人知的是,在再版过程中存在的因字体变异而致歧义现象,尚未引起学界应有的重视。为此,本文以《七之事》一则故事中的两个词组为例,检视《茶经》再版过程中出现的改正为误,以讹传讹现象。

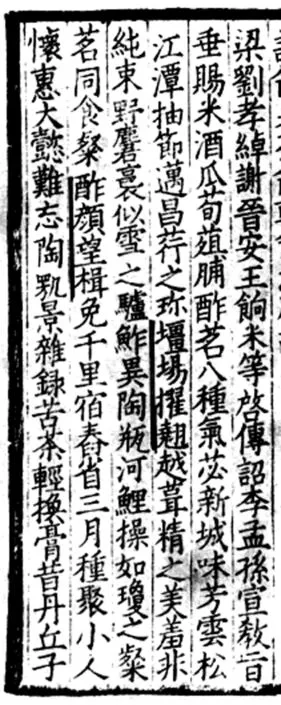

陆羽《茶经》“七之事”中有文曰:“梁刘孝绰《谢晋安王饷米等启》,传诏李孟孙宣教旨,垂赐米、酒、瓜、笋、菹、脯、鲊、茗八种。气苾新城,味芳云松。江潭抽节,迈昌荇之珍;疆埸擢翘,越葺精之美,馐非纯束野麏,裛似雪之驴;鲊异陶瓶河鲤,操如琼之粲。茗同食粲,酢颜望楫。免千里宿舂,省三月种聚。小人怀惠,大懿难忘。”(图1)

图1 左圭百川本《茶经》书影

这个故事的大意是:南朝时期的梁国人刘孝绰,为晋安王萧纲赏赐其食品致答谢信说:“传诏官李孟孙宣示了您的教旨:赏赐给我的米、酒、瓜、笋、腌菜、肉干、腌鱼和茶等八种食品,它们都芬芳四溢。那水边初生的竹笋,胜过菖荇之类的珍馐;田间挑选的瓜菜,超越上好的美味。麏(古同“麇”,指獐子)干香似白驴脯,腌鱼味美过养在陶瓶里的鲤鱼。大米如玉粒晶莹,还有茶叶也十分精良。深感舟楫之济,得无后顾之忧。远行千里,百日食品充足。大恩大德,永记不忘!”

宋刻《茶经》的原文中,有一个词组为“酢颜望楫”,其中的“楫”字本来十分清晰,续刻之《说郛》本及弘治无锡华珵本也是。而明万历以后的版本中,“楫”字都变成了“柑”字,继而“颜”字变为“類”字,甚至“柑”竟改为“梅”字(图2)。

到底是原本刻误,还是翻刻(传抄)之误,显然是后者。一是原本字迹清晰,字义明确;二是后者字义不伦不类。联系上下文的意思,这个词组精练地表达了作者的感激之情。反而是将“楫”字当成为“柑”后,于是只好“酢”当“醋”讲,并衍生出酸意,便认为“颜”应该是字形相近的“類”;甚至以“望梅止渴”为典,将“柑”又改为“梅”,硬是生造出了一个“酢類望梅”的词组。

这种情况是怎么发生的呢?不妨看一看它的变化过程。由“楫”变“柑”始于景陵本似“楫”似“柑”的字形开始(图2-4)。此后,几乎所有的版本“楫”都被刻(印)成为了“柑”。而“颜”变“類”则始于明“郑煾本”(图2-5),至清“四库本”继之(图2-8)。但清“唐代丛书”本及“续茶经”仍沿用“颜”,只是“酢颜望楫”变成“酢颜望柑”的状况从此出现在了绝大多数翻刻本。陆羽故里出版的清雍正“仪鸿堂本”(图2-7)、道光天门县志本《陆子茶经》都刻为“酢颜望柑”。而民国时期的西塔寺本想当然地“校正”成了“酢類望梅”(图2-10)。

图2 从“酢颜望楫”到“酢類望梅”字体演变过程

以上过程显示,几经转录,最终后果是改变了作者的文本和原意。变字的原因是否出在刻工呢?我以为是。景陵本“楫”字因上边的“口”二横印色不清,且与下边的“耳”连在了一起,而“耳”中又少了一横,十分容易看成为“甘”(图2-4)。郑煾本部分继承了景陵本似“楫”的“柑”字形特点,“柑”字右边下及下边横都出头,使之又像“楫”又不是“楫”(图2-5)。此后的版本则一律写成了“柑”字。乃至当代,比较权威的沈冬梅《茶经校注》本也用“酢類望柑”,其下释文为“類:原作‘颜’,今据秋水斋本改。柑:原作‘楫’,益王涵素本作梅,今据秋水斋本改。”不知沈冬梅《茶经校注》本采信“類”和“柑”为“原作”的理由是什么?

另一方面,在古籍变现代版时,因为“繁体字”近似,而在“简化”过程中也容易出现变异字。例如,上文中有一个词组“疆埸擢翘”,在有些近现代版印本乃至互联网《茶经》电子版,都将其排成了“疆場擢翘”或“疆场擢翘”。于是,田边或田里的意思,变成为了战场、国界,怎么也体现不出“从田头挑选出好瓜菜”的本意了。

究其原因,古人书写“埸”字时,往往将“曰”字下边的一横写出头(图1),使之看起来像“埸”又像“場”。

其实,“疆场”的“场”是个错别字,正确的字是“埸”,读作yì,右边从“易”,而不是繁体字的“場”。而“埸”的本义是田界,孔颖达解释道:“以田之疆畔至此而易主,名之为易。”“疆”和“埸”的区别是:大的田界叫“疆”,小的田界叫“埸”,因此只能“疆埸”连用,而不能连用作今天的“疆场”。“疆埸”是一个同义连绵词,本义就是田界、田边。《诗经》中的《信南山》一诗吟咏道:“疆埸翼翼,黍稷彧彧。”“翼翼”是形容田界修理得很整饬的样子,“彧彧”是形容庄稼长得很茂盛的样子。接着又吟咏道:“中田有芦,疆埸有瓜。”中间田里种的有萝卜,田地边上种的有瓜。“疆埸”因为是田界,于是引申为两国的边境”[1]。

综上所述,两例刊误揭示了善本翻刻过程中出现的两种现象:一是因次刻本字体不清,而至再刻本改字,给后校者造成改正为错的结果;二是因繁简字体相近,而致出现现代刊本用错字的情况。由此可见,再版古籍善本过程中,对原始版文字可能存在因手抄稿笔误,致刻板误字的情况固然可能存在,但更重要的是应该避免“依葫芦画瓢”以及想当然而“校定”。这样,就会有违作者原意,影响后人。

总而言之,对古籍之翻刻应十分慎重,首要是忠实。凡疑,应多考虑书(刻)写特征,印拓质量以及通假、象形因素。特别是当代校刊者,对经典要有敬畏的态度,以后本勘前本时,没有确凿证据不要妄下结论,宁缺勿滥。此外,还应充分熟悉版本流变,以免出现改正为错的情况。