中国院体画的又一高峰—清代中期宫廷绘画

□ 韩小赫

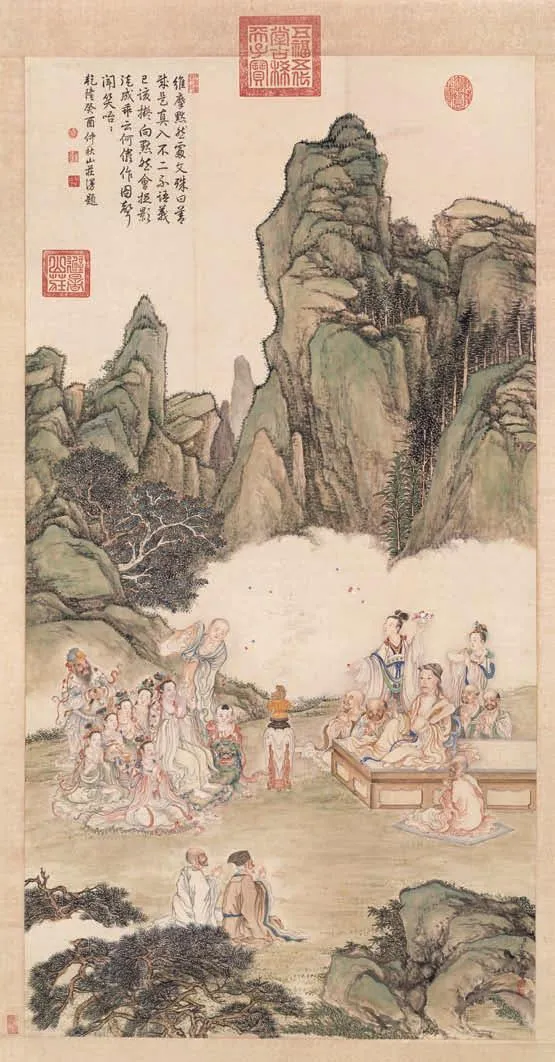

丁观鹏 维摩演教图 故宫博物院藏

最早的画院起源于五代时期的后蜀,至宋徽宗时期达到鼎盛。宋徽宗虽然不是位雄主,却绝对是一位伟大的艺术家。在他的主持下,画院画家在后蜀黄荃富贵工细的画风基础上,结合了吉祥昌盛的寓意和写实记事的功能,画风庄重、典雅,遂成为中国之后几千年来延续在宫廷绘画之中的固有特征。

自南宋之后,朝代更迭,虽再未设立图画院,但是宫廷绘画的活动并未停止,而被各个统治者以各种名目保存下来。同时,也有相当一部分画家供职于宫廷,为皇室服务,这才使得宫廷绘画制度得以延续。直至清代乾隆年间,由于社会的稳定和繁荣,加之乾隆皇帝的大力支持,宫廷绘画在清代中期又迎来了另一个高峰。

一、清代中期宫廷绘画的概况和特点

清代初期,社会刚刚稳定,虽然宫廷绘画的规模较小,但是以“四王”为首的宫廷画家仍然成为了社会审美的主流。与之相对,以“四僧”为代表的遗民画家,虽对朝代更替充满了失望与愤恨,但是却不能阻挡历史的发展,所以并未在民间得到相应的认可。至清代中期,由于社会富足安定,画坛中便也没有了“四王”与“四僧”的对峙,进而形成了百花齐放百家争鸣的繁荣景象。甚至于一些优秀的民间画家也都曾受到皇帝的征召,而短暂供职于宫廷。

清代中期宫廷绘画之所以能够获得空前的发展,有两个非常重要的因素。其一是处于清朝最鼎盛的“康乾盛世”,康熙、雍正两位皇帝励精图治,为乾隆皇帝留下了一个经济发达、社会安宁的繁荣盛世,使得乾隆有精力也有能力去进行这种大规模的文化活动。其二是乾隆皇帝本身对书法绘画和古物珍玩等几近痴迷的喜爱。也许,乾隆的艺术水平不如宋徽宗,但是,其对文化艺术的追求却丝毫不弱。

清朝皇帝虽未像宋朝一样设立翰林图画院,但是,在乾隆年间于内务府之下设置了如意馆等专事艺术创作的机构,广泛网罗绘画、雕塑等人才。供职于此的宫廷职业画家也经常在作品中自署“画院”,因此,我们认为清代的如意馆等机构仍然延续了宫廷画院的大部分功能与职责。同时,清朝还创建了一整套的画家薪酬与奖惩制度,这使得清代中期的宫廷绘画在数量与质量上都较之前有了很大的提升。不仅如此,此时由于西方文化的进入,欧洲画家也将西洋绘画带入了东方。如郎世宁等一批欧洲画家在这一时期供职于宫廷,东西方画家在一起相互借鉴学习,这使得清代中期的宫廷绘画出现了前代不曾有过的中西合璧的绘画风格。这成为了清代中期宫廷绘画最显著的时代特色。拥有进士出身、具有官员身份的词臣画家,主要服务于皇帝的审美需求,是构成清代宫廷画家体系的重要组成部分,这是有别于前朝历代宫廷绘画的一个重要特征。

郎世宁 弘历观画图 故宫博物院藏

杨大章 江行初雪图 天津博物院藏

二、清代中期宫廷绘画中的两个重要组成部分

1.宫廷职业画家

宫廷职业画家是供职于宫廷中专事绘画的画家群体,清宫档案中曾称其为“画画人”。清代中期由于国力的强盛,宫廷中对于艺术装饰的需求大幅度增加,张宗苍曾在画中自题“时在内廷,晨入暮归,几无宁晷”,可见宫廷职业画家的创作压力之大。这段时间中,大量的杰出画家应召入宫为皇家服务,他们受过严格的绘画训练,技法娴熟精湛,在绘制具有繁复、明艳、工细的传统工笔绘画风格的宫廷绘画作品时尤能突出其高超的技艺。并且,宫廷画院还不断的培养人才,壮大画院画家的队伍,提高其绘画水平。乾隆皇帝经常把内府所藏的历代名画拿出来让画家进行临摹,这也在客观上为画家们提供了学习和提高的机会。

杨大章的《江行初雪图》就是这类宫廷绘画中最典型的代表。画上有乾隆皇帝的题跋:“长卷仅为直幅呈,不拘其迹得其情。是为善学柳家法,岂许独推赵氏精。渔者冰鲜荡舟取,客人肌粟渡桥生。分明拈出娑婆偈,受苦多因为利名。丙午新正月上瀚御题。”由此可知,此图虽临摹自五代赵斡的名作,但却奉旨将手卷重新创作成了立轴。在继承了原作的整体内容和画风特点的同时,也在作品中融入了乾隆的审美意志和画家自身对于画作的理解,以至形成了与原作迥然不同的时代风格。冬日捕鱼本是因为生活所迫,而乾隆皇帝却言“受苦多因为利名”,这也是当时宫廷绘画明显的时代特征,这些作品多是描绘大好江山和百姓安居乐业的繁盛场景,并没有真实地表现出民间疾苦,淡化了绘画作品应有的警示和教化职能。

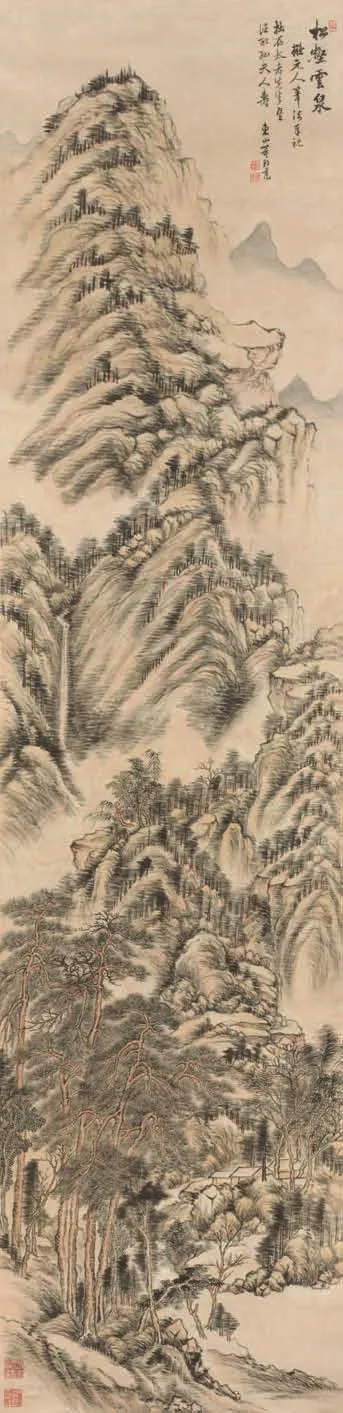

董邦达 松壑云泉图 天津博物院藏

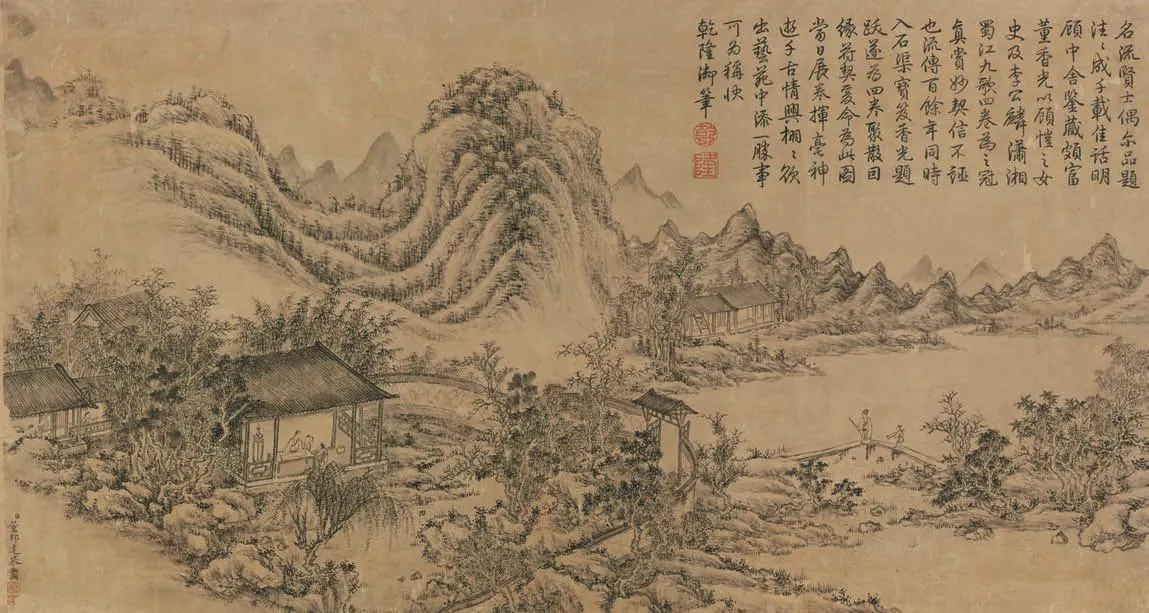

董邦达 四美具图页 天津博物院藏

邹一桂 翠柏双喜图 天津博物院藏

很多宫廷职业画家的作品都是用来记录重大事件的,这就要求其风格具有极高的写实性。而为了展现皇家威仪,其面貌必须端庄高贵,画风必须严整工细。综合之下,他们的作品就形成了一种相对统一的风格。

随着郎世宁等一批西洋画家供奉内廷,中西结合的作品大量出现,开院体画未有之局面。这类用色艳丽、写实性强的作品很快便获得了皇帝的喜爱,成为了清中期院体画最突出的特色。同时,受到西洋绘画的影响,许多中国画家也开始借鉴西洋绘画的技法。冷枚的工笔仕女,虽然仍是中国画的风格,但是其中的透视构图、明暗变化,无不深受西方绘画的影响。中西画家共同供职于宫廷,其之间必然会产生合作。又如郎世宁和丁观鹏,在他们的《弘历观画图》和《维摩演教图》中我们分别看到对方的典型画法和特点。另如一些西洋画家的作品,其上虽没有记录,但从绘画风格来看,画面背景中的山石树木也都应出于中国画家之手。这也是中西方绘画之间的另一种融合和交流。然而,森严的紫禁城成了这种新式画风传播的最大阻碍。正如瓷器中的珐琅彩一样,中西合璧的中国画成为了皇家的秘玩,并未对当时整个画坛产生深远的影响,也未使已经出现颓势的中国绘画获得新的养份。

2.词臣画家

词臣画家是宫廷画家中的重要组成部分。他们以皇帝身边的近臣、文学侍从和翰林为主要构成。这些人并不以绘画为职业,他们都是通过科举选拔出来的饱学之士。他们的绘画作品多是奉命纪实而作,或是进呈给皇帝以取悦龙颜。由于这些画家具有很高的文学修养,所以其绘画作品在兼顾宫廷绘画工谨、富贵的特点的同时还力求表现笔墨的艺术性和文人气节。在绘画题材的选择和技法的使用上也较一般画院画家更加宽泛,更加灵活多变。对于乾隆这位追求文艺性审美的皇帝来说,宫廷职业画家那种程式化的瑰丽画风,以及他们的文学素养往往都不能满足他的要求。因此,词臣画家担负起了大量的创作任务。以董邦达为例,仅其一人收录在《石渠宝笈》中的作品就高达274件之多。

张宗苍 仿王蒙山水图 天津博物院藏

郎世宁 聚瑞图 上海博物馆藏

钱维城 花卉图轴 天津博物院藏

词臣画家于皇帝来说最重要的就在于其自身深厚的文学、诗词以及经史典故方面的功底。以邹一桂《翠柏双喜图》为例,画面上方题有自作的长诗:“烂漫五云里,仿佛百和香。华堂开仙圃,彩笔传芬芳。瑞(采)蔚轮囷,玉树纷琳琅。丸丸者翠柏,上有灵禽翔。怀我以好音,醽醁拜明光。上元骖鸾来,玉碗斟云浆。餐英多寿耇,沥井泉流长。唱此东篱曲,以佐西池觞。”与画面中所绘的喜鹊、翠柏、菊花等遥相呼应,画风工稳而疏秀,诗词格韵工整,辞藻优美华丽。诗画相配,正是乾隆所追求的华美画风与文人气质相融合的最佳表现。

基于此点,词臣画家虽身份有别,但本质上仍属于宫廷画家中的一部分。他们人数众多,同时也肩负起了大量的绘画任务,是清代宫廷绘画有别于从前历代的一大重要特征。

词臣画家以疏稀秀逸的文人画法为优势,但创作的题材仅限于山水和花鸟画。作品多为奉命创作,必然要适应与迎合皇帝的审美趣味。因此,画作大都是具有在工稳、平正中显现秀逸、洒脱的趋同特征,宛如清代中期书坛的“馆阁体”,在中国绘画史上留下特殊的一笔。

清代中期的宫廷绘画在继承了历代院画瑰丽、工细的画风的基础上,由于西方绘画技法的传入以及西洋画师供职于宫廷,形成了中西合璧的、瑰丽写实的独有画风,并深得皇室的喜爱而大量运用于宫廷绘画的创作,形成了明显有别于其他绘画流派的自身特征。同时,由于乾隆皇帝的个人喜好,词臣画家群体在清代中期得到了空前的壮大与发展,名家辈出。他们诗、书、画俱佳,并且具有着浓烈的时代气息和文人情怀,成为清代中期宫廷绘画有别于前朝历代最显著的时代特征。

我们可以看到,在清代中期社会繁荣的时代背景下,受到乾隆这位具有文人气质的皇帝影响,此时的宫廷绘画无论在画家规模或是作品数量上都足以与宋代画院相提并论。虽然画家的整体水平较宋代有所差距,但是其在中西融合以及宫廷词臣画等方面的探索和发展为中国画输送了新的血液。遗憾的是,随着清朝社会经济的衰落,这种绘画上的变革还未取得深远的影响便已夭折,宫廷绘画也随着封建王朝的破灭而消失在历史的长河。纵观中国绘画史,清代中期的宫廷绘画以其独特的画家组成形式和其独树一帜的绘画风格,在宫廷绘画几千年来的发展历程中留下浓墨重彩的一笔,成为了中国绘画发展中不可替代的又一座高峰。