门静脉系统血栓致全小肠坏死1例报道

柏 勇, 高 静, 肖 婧

十堰市人民医院(湖北医药学院附属人民医院) 1.重症医学科;2.消化内科三病区;3.病理科,湖北 十堰 442000

病例患者,女,65岁,因“车祸伤后胸壁、胸背部及腰骶部疼痛2 h”于2017年11月15日入院,患者入院2 h前因交通事故从摩托车上摔落,当时胸壁、胸背部及骶尾部疼痛,颈部及右腕部轻度疼痛并右手轻度麻木,无肢体屈伸活动障碍、无意识障碍、无头晕头痛、无呼吸困难、无恶心呕吐、无腹痛腹胀、无尿频尿急尿痛等不适,伤后急诊入院进一步检查治疗。伤后患者精神差,少许进食水,小便正常,大便未解,体质量无明显改变。否认既往有高血压病、糖尿病、冠心病、肝炎、结核等病史及接触史,否认有药物、食物过敏史,否认有其他外伤手术史。

体格检查:生命体征稳定,神志清,查体合作,格拉斯哥昏迷评分(GCS=4+5+6=15分),双侧瞳孔约2 mm,对光反射灵敏,胸廓无畸形,双肺呼吸音清,未闻及干湿啰音,心律齐,未闻及杂音。双侧肩关节、胸锁关节对称无压痛及漂浮感,右侧6~9前侧胸壁压痛(+),脊柱呈生理性弯曲,T11椎体周围轻度叩击痛,骶尾部叩击痛,余各棘突、棘间无压痛及叩击痛,双髋、膝关节活动无异常。左膝周及左足背、右腕部等多处皮肤及软组织擦伤,无显著渗血,鞍区感觉无显著减退,球海绵体反射正常,双下肢末梢血运、运动、感觉正常,双下肢未见凹陷性水肿。下肢肌力肌张力及反射正常,腹平软,无压痛、反跳痛,肝脾肋下未及,肠鸣音4~5次/min,骨盆挤压征(-),生理反射存在,病理征未引出。

入院后查血常规:白细胞计数8.06×109L-1、中性粒细胞百分数82.1%、血小板计数215×109L-1、血红蛋白浓度128 g/L、尿素氮7.24 mmol/L、肌酐31.4 μmol/29.8 S,胸肋部CT:右第6、7前肋骨皮质稍皱褶,颈椎及腰椎、右L、ALT 47.0 U/L、AST 40.0 U/L、PT 12.0 S、INR 0.97、APTT尺桡骨X片未提示明显骨折征象,胸腰椎MRI提示T11压缩性骨折,骶骨挫伤,胸腹部彩超、心电图未见明显异常。入院诊断:(1)右第6、7前肋骨折;(2)T11椎体压缩性骨折;(3)骶骨挫伤;(4)软组织挫伤。

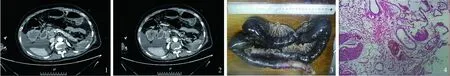

诊疗经过:患者入院后完善相关检查后于2017年11月17日在局麻下行“经皮穿刺椎体成形术+脊椎骨折复位术”,术后安全返回病房卧床休息,给予预防深静脉血栓、对症支持治疗,于2017年11月23日患者出现腹胀,大便次数减少,请消化内科医师会诊,给予灌肠、导泻处理,上述症状稍缓解,于2017年12月28日出现上腹疼痛,表现为持续性钝痛并伴有恶心、呕吐,呕吐为胃内容物,行床边腹部平片检查提示肠管积气、不完全肠梗阻可能,给予禁食水、胃肠减压、导泻灌肠处理后上述症状缓解不明显,腹痛进行性加重,随即出现休克,立即转入ICU中心给予建立静脉通道、补液扩容、气管插管接呼吸机辅助呼吸、升压药物静脉泵入维持血压,腹部彩超提示中大量腹腔积液,诊断性腹腔穿刺出暗红色液体,遂紧急外出行腹部增强CT检查提示门静脉、肠系膜上静脉、脾静脉未见显影,血栓形成首先考虑,小肠梗阻,腹水,回盲部及部分小肠内密度增高影,考虑出血可能(见图1~2)。遂紧急入手术室行“剖腹探查术+小肠部分切除术+小肠造口术”,术中见腹腔有大量暗红色血性渗液,小肠系膜高度水肿增厚;自屈氏韧带10 cm处至距离回盲部140 cm处之间的小肠系膜广泛血栓,小肠呈暗黑色(见图3),无蠕动,肠系膜血管无波动;距离回盲部140 cm的回肠系膜水肿增厚,有散发的血栓,小肠呈暗红色,遂切除坏死的小肠行吻合,切除坏死小肠送病检(见图4);完成切除吻合后发现,远端残存的小肠系膜出现全系膜血栓,残存小肠变为暗红色,肠管无蠕动,系膜血管失去搏动,证实为再度形成血栓并致残存小肠缺血,考虑小肠全部坏死,残存小肠血栓形成,遂紧急行抗凝溶栓抢救残存小肠。术后入ICU给予抗休克、抗感染、抑酸护胃、保护多器官功能等对症支持治疗,术后在ICU期间大剂量升压维持血压、顽固性酸中毒,于2017年12月29日出现呼吸循环衰竭,经抢救无效死亡。

讨论门静脉系统血栓是包括门静脉主干、肠系膜上静脉及脾静脉血栓形成一种临床少见疾病,据相关文献[1]报道,其发病率为1%,早期缺乏特异性临床表现,造成罕见的原因可能由于有较好的侧支循环不出现症状或仅出现轻微的腹痛、腹胀等模糊症状,易出现误诊或漏诊,病死率高。近年来,随着诊疗水平不断提高,病死率较前有所下降。门静脉系统血栓病可发生于任何年龄,据病程长短可分为急性和慢性两类,病因主要是血液高凝、血流淤滞及血管损伤重3个重要病理因素,这些因素可单独或合并出现[2]。门静脉系统血栓可由局部和全身因素造成,前者占70%,后者占30%[3],局部因素多见于肝硬化和肝移植患者[4],其他因素包括腹腔损伤、手术及腹腔感染等[5],其全身因素包括促进血栓形成的各种危险因素,其中以骨髓增生性疾病和凝血因子ⅤLeiden突变最为常见[6-7],其他因素包括高龄、血管硬化、长期卧床等。

图1~2 全腹部血管增强CT成像;图3 术中所见坏死小肠;图4 坏死小肠病理切片镜下表现(100×)Fig 1-2 Full abdominal vascular enhanced CT imaging; Fig 3 Necrotic small intestine in the operation; Fig 4 Microscopic appearance of necrotic small intestine pathological section (100×)

本例患者由于是高龄女性患者,骨折后长期卧床,为门静脉系统血栓发生的高危人群,出现腹胀、大便次数减少,早期诊断为不完全肠梗阻,病情5 d内逐渐加剧,迅速出现腹膜炎、休克,术中见全小肠坏死。门静脉系统血栓发病率低,部分患者出现肠坏死,但出现全小肠坏死的极为罕见,本例患者由于早期缺乏特异性临床症状,未得到及时有效的诊疗,当病情加重时已经失去了救治的机会。

随着医学影像学技术的快速发展,门静脉系统血栓的诊断较前进一步提高,超声、CT及MRI是诊断门静脉系统血栓最有效的方法[8-9],特别是近年来床边即时超声技术快速发展,很多专科医师掌握床边超声的技能,对门静脉系统血栓的筛查起到了积极重要的作用,由于超声技术的局限性及误差性,特别是对腹腔胀气者效果较差,因此血管增强CT及MRI对门静脉系统血栓诊断敏感性优于超声[8]。对于疑似门静脉系统血栓患者须尽快明确诊断,避免病情进一步恶化,争取黄金时间内挽救患者的生命。对于门静脉系统血栓的治疗,除潜在疾病外,急性和慢性门静脉系统血栓有着不同治疗原则。对于急性门静脉系统血栓没有明确的禁忌证的前提下均应尽早进行抗凝治疗[10],其目的在于复通栓塞的血管及避免血栓进一步进入肠系膜上静脉致肠坏死或防止血栓的蔓延,抗凝时间至少3个月,根据病情情况可延长至6个月,易栓体质者需进行终身抗凝治疗,一旦出现肠坏死应尽早进行手术[5-6,10-11]。对于慢性门静脉系统血栓,主要是预防和治疗门脉高压的并发症,最常见的并发症是门脉高压致胃底食管静脉曲张破裂出血[12],抗凝治疗会导致消化道出血发生率大大提高,但AMITRANO等[13]研究认为,抗凝治疗慢性门静脉系统血栓安全有效,所以目前认为,对于治疗慢性门静脉血栓抗凝治疗应进行个体化考虑。对于急性或慢性门静脉血栓还可考虑经门静脉介入治疗,包括介入性门体分流术、门脉内碎栓和溶栓治疗[14]。

对于门静脉系统血栓患者应尽早明确诊断,急性无禁忌证者应早期迅速进行抗凝或局部溶栓治疗,慢性者据病情给予个体化治疗,一经发现肠坏死症状立即进行手术,积极治疗并发症、防止血栓进一步蔓延,提高患者的救治及生存率。本例报道由于样本有限,对于门静脉系统血栓致全小肠坏死的阐述有一定的局限性,希望能给临床医师在今后类似患者中的救治有所帮助。