小儿感染性腹泻的病原菌分布特点及耐药性分析

张海玉

(陕西省汉中市人民医院 检验科, 陕西 汉中, 723000)

小儿感染性腹泻是由多种微生物感染引起的小肠及结肠炎性反应,是儿科临床发病率仅次于呼吸道疾病的传染病[1]。婴幼儿由于消化系统发育不完善,机体抵抗防御功能较差,细菌、病毒、支原体感染等均可引起患儿呕吐、腹泻,造成水电解质和酸碱平衡紊乱,严重者甚至休克[2]。有报道[3]指出,小儿感染性腹泻是导致婴幼儿生长发育障碍和营养不良的高危因素,也是5岁以下儿童死亡的主要原因之一,因而需加强预防和治疗。引起小儿感染性腹泻的病原菌种类复杂,且随着抗生素药物的广泛使用,耐药性菌株不断增多[4], 因而加大了小儿感染性腹泻的防治难度。本研究选取426例感染性腹泻患儿的粪便标本进行细菌培养实验和耐药性分析,旨在为临床合理防控小儿感染性腹泻提供参考,现报告如下。

1 材料和方法

1.1 材料来源

收集2016年1月—2017年10月在本院就诊的426例小儿感染性腹泻患者,男267例,女159例,年龄1~12岁。采集对象均存在呕吐或腹泻等消化道症状,临床初步诊断为感染性腹泻,且近期未服用抗生素类药物。收集患儿新鲜粪便标本426份,置于Cary-Blair氏运送培养基后24 h内送检。

1.2 诊断试剂

菌株鉴定采用生物梅里埃API细菌鉴定试剂条,由北京赛为思生物技术开发中心提供。志贺氏菌、沙门氏菌以及致病性大肠杆菌诊断血清均来自兰州生物制品研究所。Cary-Blair氏运送培养基购自青岛海博生物公司,其他病原菌分离鉴定用培养基来自广东环凯生物公司。药敏纸片选用英国OXOID公司产品。标准菌株大肠埃希菌(ATCC25922)、金黄色葡萄球菌(ATCC25923)、铜绿假单胞菌(ATCC27853)作为质控菌株,由卫生部检验中心提供。

1.3 细菌分离和药敏试验

细菌培养及分离鉴定参照《全国临床检验操作规程》[5]进行。采用K-B纸片扩散法进行药敏试验,参照美国临床实验室标准委员会的相关规则和标准进行判别。

2 结 果

2.1 病原菌检出率及构成

本研究采集的426份感染性腹泻患儿粪便标本中,共检出病原菌5种73株,检出率为17.14%。其中沙门氏菌阳性检出率最高,共24株,占32.88%; 铜绿假单胞菌阳性检出率最低,共6株,占8.22%。见表1。

表1 426例患儿病原菌检出率及构成状况

2.2 沙门氏菌阳性检出情况

根据沙门氏菌血清学分型,共检出24株沙门氏菌,其中沙门O4群11株(占45.83%)、O2群9株(占37.50%)、O7群4株(占16.67%)。

2.3 志贺氏菌阳性检出情况

根据志贺氏菌血清分析,共检出20株志贺氏菌,其中福氏志贺菌(B群)9株(占45.00%)、宋内志贺菌(D群)7株(占35.00%)、鲍氏志贺菌(C群)3株(占15.00%)、痢疾志贺菌(A群)1株(占5.00%)。

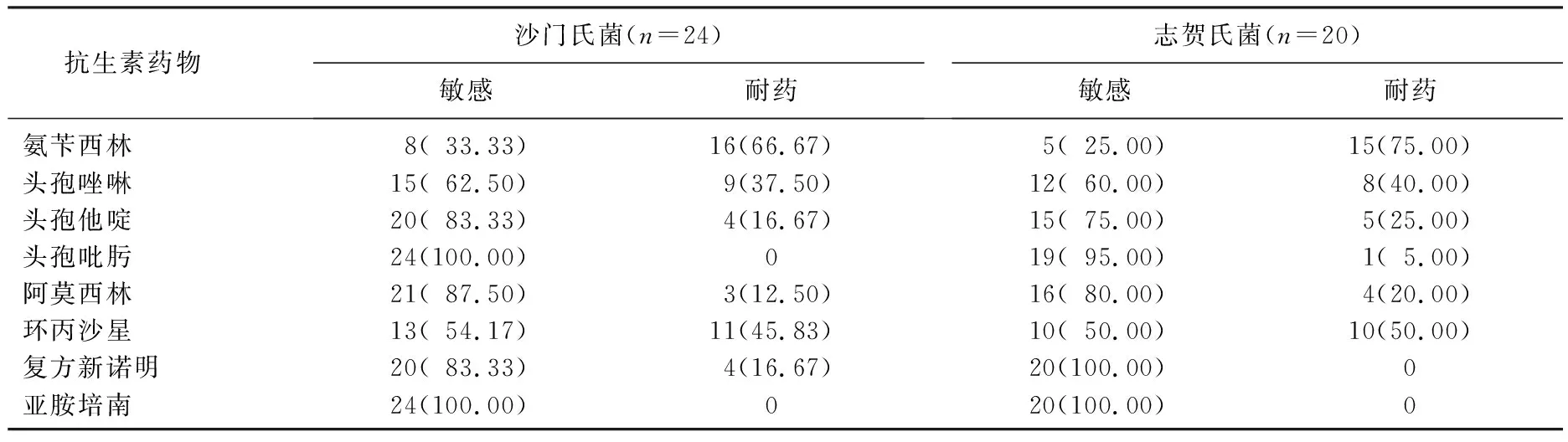

2.4 沙门氏菌和志贺氏菌药敏结果

沙门氏菌和志贺氏菌对氨苄西林、头孢唑啉、环丙沙星的耐药率均较高,对头孢吡肟、头孢他啶、复方新诺明以及亚胺培南的耐药率较低,见表2。

表2 沙门氏菌和志贺氏菌药敏结果[n(%)]

3 讨 论

感染性腹泻是婴幼儿常见的肠道疾病,主要因小儿受病毒、细菌、支原体等感染所致,以大便次数增多和大便性状改变为主要特征,好发于6个月~3岁的婴幼儿[6]。相关调查[7]显示,全球每年约380万感染性腹泻儿童病例死亡,占同龄儿童死因的30%左右,而中国感染性腹泻的年发病率约0.9次/人, 5岁以下儿童的年发病率则为2.1次/人,因此需加强对小儿感染性腹泻的防控。感染性腹泻的致病菌种类多样,且各种肠道致病菌对不同抗生素药物的敏感性不一,因而临床医务人员需深入了解小儿感染性腹泻的病原菌分布特点和耐药情况,为日后小儿感染性腹泻的预防、诊断以及治疗提供参考依据。

本研究对426例感染性腹泻患儿进行细菌病原学检测,共检出5种73株,检出率为17.14%, 其中沙门氏菌阳性检出率最高,达5.64%, 为引起本院小儿感染性腹泻的主要病原,与报道[8]相吻合。近年来,沙门氏菌的检出率逐渐升高,这与人们生活习惯、饮食结构的变化相关,其中蛋、肉类食物占比提升,而这类食物为沙门氏菌的主要传播媒介。本研究检出的24株沙门氏菌中,主要血清型为O4群,占45.83%, 与近年来报道[9]中的沙门氏菌感染患病率大幅上升趋势一致,应引起高度重视。王宵雪等[10]认为,沙门菌O4群鼠伤寒沙门氏菌为小儿沙门氏菌感染中最常见者,其自然疫源广泛,且在外界环境中抵抗力强,水、牛奶等食品被污染机会较多。小儿由于免疫力低下,且无良好的个人卫生习惯,感染病原菌的机会相对更高。本研究中志贺氏菌的阳性检出率仅次于沙门氏菌,共20株,检出率为4.69%, 与其他研究结论略有差异,如沈丽珍等[11]报道2010—2013年浙江省温州地区感染性腹泻患者的主要肠道致病菌以志贺氏菌为首,沙门氏菌次之,王春娟等[12]报道2004—2016年陕西省西安市儿童细菌性腹泻的主要病原菌为志贺氏菌,这说明不同时间与地域的感染性腹泻病原谱存在差异。本研究20株志贺氏菌中,以福氏志贺菌(B群)检出率最高,占45.00%, 宋内志贺菌(D群)次之,与国际流行特征[13]相当。

随着抗生素药物的广泛使用,细菌耐药性现象也日趋严重,已成为全球性的公共卫生问题。本研究药敏结果显示,沙门氏菌对四代头孢菌素、亚胺培南、复方新诺明均具有较好的敏感性,与国内各项检查报告[14-15]结果基本一致,对三代头孢菌素的耐药率在16.67%左右,与报道[16]相比耐药率有所降低,对氨苄西林的耐药率最高,达66.67%。志贺氏菌均对亚胺培南、复方新诺明药物敏感,对三、四代头孢菌素的耐药率分别为25.00%、5.00%, 且对常用的β-内酰胺类抗生素以及喹诺酮类药物等耐药性较高。由此可见,志贺氏菌的多重耐药问题较沙门氏菌严重,与报道[17]相吻合。目前人们普遍认为细菌的耐药性主要由耐药质粒介导,通过质粒转导、基因重组等方式在菌种中扩散蔓延,临床应加强抗菌药物的规范使用。

综上所述,本研究中小儿感染性腹泻的病原菌以沙门氏菌为主,志贺氏菌次之,且多元耐药问题以志贺氏菌较为严重,两种菌株对亚胺培南、复方新诺明和头孢吡肟均比较敏感。医务人员需采取相应措施解决细菌高耐药性问题,及时检测病原菌谱和耐药情况,为小儿感染性腹泻的合理用药提供参考依据。