精准扶贫背景下村级公共物品管护的实践逻辑

——基于多中心治理的视角

方 帅

习近平总书记在中央全面深化改革委员会第九次会议中指出:“农村公共基础设施是促进农村经济社会持续健康发展的重要支撑,是乡村全面振兴的重要物质基础。”近年来,在精准扶贫背景下我国偏远山区农村的公共基础设施借助国家项目资金的输入式供给得到了极大改善。(1)耿羽:《“输入式供给”:当前农村公共物品的运作模式》,《经济与管理研究》2011年第12期。但与此同时,公共基础设施作为公共物品之一,其自身有着非排他性、不可分割性、生产或消费外部性等特征,(2)Paul. W. Barkley, “Public Goods in Rural Areas: Problems,Policies,and Population,”American Journal of Agricultural Economics, vol. 56, no. 5,1974, pp. 1135-1142.加之这种自上而下的输入式供给模式缺乏激励机制,(3)桂华:《项目制与农村公共品供给体制分析——以农地整治为例》,《政治学研究》2014年第4期。使得很多农村地区公共基础设施“重建不重管”,尤其是贫困农村地区的公共基础设施未能得到妥善维护,(4)李祖佩:《论农村项目化公共品供给的组织困境及其逻辑——基于某新农村建设示范村经验的实证分析》,《南京农业大学学报(社会科学版)》2012年第3期。造成公共基础设施管护出现“公地悲剧”(5)Harding, “The Tragedy of the Commons,”Science, vol. 162, 1968, pp. 1243-1248.的后果。这就意味着一方面既已投入的资源未能充分发挥其使用效率、释放其内在价值;另一方面,进一步迫使政府需进行重复性投入,带来了资源的极大浪费和较大的财政压力。其实,从理论上看,公共基础设施管护实则是一种集体行动。对此,埃利诺·奥斯特罗姆曾指出,制度问题是集体行动需要首先解决的问题。那么,在农村基础设施日益完善的同时,尤其是在实施精准扶贫和乡村振兴战略这一时代背景下,如何建立以及建立怎样的制度模式和行为准则才能有效管护好村级公共物品成为了各地基层政府和学术界亟待破解的现实难题。

一、村级公共物品管护与多中心理论:文献回顾

其实,学界对公共物品研究早已有之。从国外研究看,埃莉诺·奥斯特罗姆认为,精心设计的共同体社会制度能够帮助克服公共物品供给难题,并由此提出第三条道路——自主治理。(6)埃莉诺·奥斯特罗姆:《公共事物的治理之道:集体行动制度的演进》,余逊达、陈旭东译,上海:上海译文出版社,2012 年,第45页。罗伯特·帕特南指出,紧密的社会网络与信任规范可以促使人们形成合作,实现公共物品的自我供给。(7)罗伯特·帕特南:《使民主运转起来——现代意大利公民传统》,王列、赖海榕译,南昌:江西人民出版社,2001年,第202页。进一步去看,就中国农村而言,有的学者认为紧密型团体和非正式的问责机制是公共物品供给的关键;(8)Lily. L. Tsai, “Solidary Groups,Informal Accountability, and Local Public Goods Provision in Rural China,” American Political Science Review, vol. 101, no. 2, 2007, pp. 355-372.而徐轶青(Xu Yiqing)和姚洋(Yao Yang)则认为,宗族组织作为一种非正式制度能够有力破解中国农村公共物品供给的困境。(9)Yiqing Xu and Yang Yao, “Informal Institutions, Collective Action, and Public Investment in Rural China,” American Political Science Review, vol. 109, no. 2, 2015, pp. 371-391.相应地,从国内研究看,有学者指出,借助村民自治手段,通过公共物品的成本分摊机制实现权利与义务相均衡,(10)高万芹、龙斧:《村民自治与公共品供给的权利义务均衡机制》,《南京农业大学学报(社会科学版)》2016年第5期。进而可促成公共物品的有效供给。曲延春依据多中心理论就山东省农村公共物品供给中的难题亦给出过解决方案。(11)曲延春:《山东省农村公共物品供给中的问题与治理——基于多中心理论的分析》,《理论学刊》2011年第5期。

不难发现,既有研究主要聚焦于农村公共物品供给侧,而鲜有学者关注过公共物品供给后的管护层面。如张志原等人通过定量方法研究发现富人治村与制度约束对公共物品维护具有积极影响,(12)张志原、刘贤春、王亚华:《富人治村、制度约束与公共物品供给——以农田水利灌溉为例》,《中国农村观察》2019年第1期。但较为不足的是,该研究无法呈现具体的内在机制。范艳萍以李庄为例,借助多中心理论就李庄的“公水悲剧”提出应通过委托式赋权管理、村民自治手段与政府必要干预加以解决。(13)范艳萍:《李庄的“公水悲剧”:基于公共物品治理的视角》,《华东理工大学学报(社会科学版)》2016年第2期。该研究为自然形成的公共物品管护提供了一种可能路径,但可能无法适应另一类情境,即由国家供给的公共物品管护该如何有效实现。不过,已有的成果尤其是多中心治理理论为本文的研究提供了理论基础和分析工具,启示学者村级公共物品种类较多,多中心治理的路径除涵盖公共物品供给范畴外,还应该包括公共物品的管护位序。

具体而言,多中心治理(Polycentric Governance)理论的代表人物埃莉诺·奥斯特罗姆认为,在公共事务治理过程中,应打破政府作为单一供给主体的思路,强调公共服务供给主体的多元化,即政府与市场之间并非只是非此即彼的对立状态,还有其他很多种治理方式,这些方式基于多种社会主体所处外部环境的结构性样态和互补性功能,往往能够实现公共物品的有效供给和公共资源的最优化配置;文森特·奥斯特罗姆对此持相同看法,主张可以超越政府单一供给模式,通过竞争性关系开展多种合作性与契约性事务。(14)文森特·奥斯特罗姆、查尔斯·蒂布特、罗伯特·瓦伦:《大城市地区的政府组织》,麦金尼斯编:《多中心体制与地方公共经济》,毛寿龙、李梅译,上海:上海三联书店,2000年,第42页。在此理论背景下,一方面,国内学者对多中心理论的发展演变、历史与现实意义等展开了研究;(15)郁俊莉、姚清晨:《多中心治理研究进展与理论启示:基于2002—2018年国内文献》,《重庆社会科学》2018年第11期。另一方面,由于我国区域性差异较大,多中心理论应用的具体情境亦是千差万别,为此有学者以问题为导向,就某一具体的公共事务案例为对象进行深入剖析并取得了丰硕成果,如国内有学者研究发现地方民间组织参与地方消防服务的多元治理模式。(16)宋妍、晏鹰、朱宪辰:《多中心理论视角下的中国地方公共服务供给——从民间“老板消防队”得到的启示》,《公共管理学报》2009年第3期。基于此,笔者认为,精准扶贫尤其是乡村振兴背景下若想让村级公共基础设施得到有效利用和妥善维护,各地也可在多中心治理思路下建立起一整套规则和机制,(17)张静:《现代公共规则与乡土社会》,上海:上海书店出版社,2006年,第5页。以此吸纳公共物品供给者与享用者共同参与到管护中来。

我国S省L县作为国家级贫困县,在精准脱贫过程中同样遭遇过由国家供给的村级公共基础设施管护难题。基于破解难题的现实需求,L县探索建立了农村现代化物业管理模式。实践证明,该县的村级现代化物业管理模式有效解决了农村公共基础设施管护责任不明、管护主体缺位等问题,对村级公共物品管护作出了巨大贡献,为全国其他农村地区提供了可借鉴、可参考的经验蓝本。本文将以L县为个案研究对象,以多中心理论作为分析工具,结合该县村级现代化物业管理模式的经验,剖析在精准扶贫背景下由国家供给的农村公共物品管护得以成功的内在机理和运行机制。文章采用质性研究方法,个案材料来自于笔者2019年7月在L县的实地调研。调研过程中,笔者重点访谈了县乡两级扶贫干部、部分村两委干部、贫困户和非贫困户等。

二、村级公共物品管护的地方探索:以L县为例

作为国家级贫困县,L县县域面积2277平方公里,下辖10镇104个行政村,总人口27.3万,农村户籍人口24.3万。自精准扶贫工作开展以来,该县投资907个雅村强基项目总计6亿元、投入农村公路“最后一公里”项目共计2.8亿元、投入农村环境综合整治项目共计2.09亿元。以道路为例,2018年底,L县104个行政村通沥青(水泥)路比例达到100%。

(一)L县村级现代化物业管理模式的产生背景

2018年推行合村并组后,L县下辖的104个行政村中有贫困村75个,即超过一半的行政村需要国家资源的投入。但是在资源投入后,尤其是在公路、公共文化娱乐资源等投入使用后不久,不少村庄的相关基础设施便遭到了不同程度的损坏。有村干部直言:“我们西部地区村民的素质还有待提高,老百姓只想着用,没想过要爱护保护”。面对这种困境,县内大部分集体经济薄弱的村庄基本无力承担起公共基础设施的维修费用。相关费用相应地就转嫁给上级政府。而不得不承认的是,我国中西部地区地方政府的财政能力亦相对有限,若频繁更换或维修基础设施实属不太可能。即使部分村庄有支付能力,但囿于L县合村并组后多数村庄的治理“半径”较之前有所扩大,村组利益错综复杂,维修基础设施又需要各村组讨论,常常陷入“议而难决”的窘境。因此,从本地现实状况出发,L县对村级公共物品管护的需求极为迫切,亟待寻找到良好的治理机制以帮助该县破解“公地悲剧”难题。

(二)L县村级现代化物业管理模式的实践表达

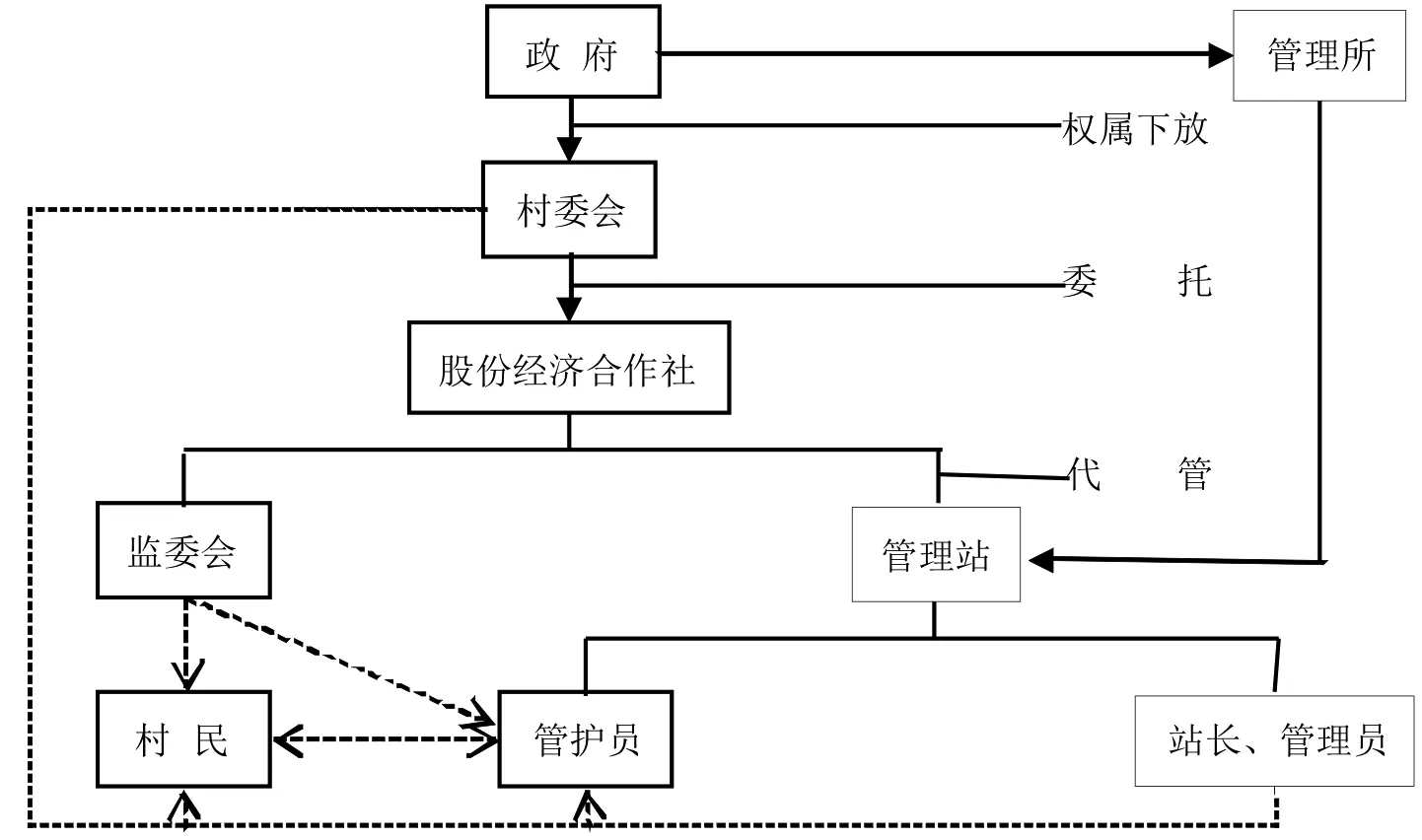

为进一步管好用活农村公共基础设施,避免“国家拿钱建,国家拿钱管,但效果还不好”的尴尬局面出现,L县创新探索出政府支持、村委会委托、合作社管理、市场化运营、村民自治补充的村级现代化物业管理模式(如图1所示),具体探索路径如下。

图1 L县村级现代化物业管理模式简略图(--->监督关系)

一是权属下放,“村村建起物业公司”。全县10个乡镇成立有村级公共基础设施管理所,再在104个村股份经济合作社下设立管理站,由管理站聘请管护人员,合作社社长任管理站站长,同时配备2名管理人员。具体去看,以行政村为单位,L县将各村小型水利设施、体育器材设施、公共文化设施、公厕、卫生室、通村公路、幸福院等7种公共基础设施权属下放给村,各村再委托给本村的股份经济合作社代为管理,并签订委托书,将管护事项和管护人员的管理权限全权委托给管理站,采用市场化运营方式,村村建起“物业公司”,并将管护制度和管护细则挂牌上墙。在此需要注意两点,首先是资金来源。在建立初始,公共基础设施管护人员的工资统一由县财政出资,往后随着制度日趋成熟,L县依据“向上争取、部门整合、县财政补助和镇村筹集”等原则,建立起以财政为主、分级负担的资金保障机制,将管护资金纳入年度县财政预算,并鼓励通过村集体经济收益、引导群众投工投劳或争取企业与个人捐助等方式筹措资金。需要强调的是,管理站站长和管理人员一般由村两委成员担任,因此L县统一规定不发放报酬。其次是岗位整合。为避免政府为脱贫而扩充公益性就业岗位的现象发生,L县的物业管理模式将过去分散在各村的579个可兼职公益岗与760个基础设施管理岗和村务管理岗进行整合,实行多员合一、一人多用、多劳多得。

二是市场化管理,“供给专业化的物业服务”。由于市场在资源配置中具有基础性和决定性作用,因此村级公共物品的有效管护同样离不开市场参与。首先是管护人员的选聘。L县各村管理站依据优先聘用有劳动能力的贫困群众为原则,通过张贴选聘公告、召开村民(代表)会议、入户宣传等方式引导群众自愿报名,在此基础上公开遴选并实时张榜公示。确定录用管护人员后,由村股份经济合作社与每一位管护员签订协议,明确其岗位要求、工作内容、考核办法和工资待遇等,并由各乡镇对管护员进行岗前的统一培训。其次是对管护人员的动态考核。每一位管护员的工资构成为“300元基本工资+绩效工资”。各村均制定有一套管理办法,由管理站站长对管护员进行考勤、由村股份经济合作社监委会成员进行正式监督。此外,根据10%的比例,淘汰工作较差的管护人员,并重新选聘管护员进行补缺,形成竞争性用人机制。此外,对于优秀的管护员可实行续聘连任机制。以该县A镇B村为例。

我们村有5名管护员,他们的工资发放每个月都要召开会议,一般是管理站站长、村两委成员、监委会成员和群众代表参加,考勤在会上通报后再告知管护员本人,向其确认,再向镇里逐级上报工资。我们村去年有一位管护员因为到了60岁,根据年龄要求就在提前告知他后进行了人员更换。(访谈编码:CSJ-20190706)

三是自治配套,“民主监督与激励机制并存”。除了政府支持、市场化运作机制外,L县的村级物业管理模式还吸收了村民自治作为补充。为保证管护员工作积极到位、村民尊重管护员劳动成果,L县借助村民自治中的民主监督建立了双向监督机制。一方面,管护员在对村庄公共基础设施维护的同时,有权监督并制止其他村民有损或破坏基础设施的行为,如有发现破坏行为已经发生或不听劝者,可上报至村委会,村委会根据村规民约进行相应惩罚。另一方面,村民可对管护员的工作状况进行监督,如发现管护员工作不认真、敷衍了事,可拍下照片或视频留作证据上报至村委会或管理站站长,由管理站根据工作细则进行处置。此外,各村还建立了奖励评议机制。L县各村在每年年底会召开一次年终总结大会,邀请部分乡镇领导参加,专门表彰村内各类先进典型,其中就有针对优秀管护员的表彰。这也从心理上对引导普通村民积极参与村民自治起到了激励作用。(18)方帅:《选举效能感对村民自治的影响——基于263个村3844个农民样本数据》,《湖南农业大学学报(社会科学版)》2018年第3期。

2018年底我们村就评选了贫困户XYS为当年的管护员优秀典型,反响很好,既激励了群众,也鼓舞了其他管护员来年要做得更好。(访谈编码:CZR-20190706)

四是实践成效,“精准脱贫与村级公共物品管护实现双赢”。L县村级现代化物业管理模式在积极实施脱贫攻坚战略的同时,实现了村级公共基础设施的有效管护,取得了双赢的效果。一方面,全县1145公里通村公路、768处小型水利设施、486处体育建设设施、360个村级公共文化设施、319个农村公厕、165个村卫生室和79个农村幸福院等均被纳入集中管护,将过去的“谁都可以管又都管不好”转变为如今的“专人专管、管护有力”。另一方面,这一治理模式有效解决了部分贫困户的就业难题,保障了贫困户的长效脱贫;同时还引导了贫困户与非贫困户积极投身于村级公共事务,(19)方帅:《贫困治理困境的结构与冲突》,《华南农业大学学报(社会科学版)》2019年第4期。向“等、靠、要”的贫困户树立了劳动光荣的榜样,调动了他们实干脱贫的信心与决心。L县一位扶贫工作人员表示。

我们县这个治理模式,不仅给政府减轻了压力,有更多精力谋发展,还让群众参与了其中,还让贫困户有了生活依托,总之是多方共赢。(访谈编码:FPB-20190705)

与此同时,村级公共物品管护的有效实施客观上进一步规范了村庄治理。村民们开始逐步有意识地遵照相关规则或规定行为处事,根据规章制度办事;村干部治理村庄的难度也有所降低,村级治理成效逐渐凸显。

三、多中心视角下村级公共物品管护的内在机制

农村公共基础设施的有效管护对实现乡村全面振兴具有重要意义。L县的制度创新实践证明,西方的多中心理论为我国村级公共物品管护提供了有益指导。在村庄本身无力或无法支付公共基础设施管护的前提下,破解当前村级公共物品管护困境的有效途径是建立公共物品管护的多中心治理机制。(20)宋敏:《论多中心理论视角下我国农村公共物品供给体制》,《经济纵横》2006年第8期。

(一)权责明晰下的责任分担机制

权责不清常常会带来治理的低效或无效。长期以来我国农村公共基础设施供给多数由国家来完成,同时相关基础设施的维修亦由国家承担,这种“用-护”分离的治理模式导致公共物品损坏率较高。这就意味着,在公民素质尚待提高的情境下,单纯依靠政府进行公共物品管护可能会出现“政府失灵”的现象。因此,吸纳市场、村庄、村民等多主体参与的多中心管护模式成为了村级公共物品管护的应有之义。进一步分析,产生公共物品管护困境的根本原因可能在于公共物品的边界性较为模糊。(21)傅熠华:《有-用分置:公共水井的产权形态及其合作治理——以重庆祝村水井治理为典型》,《学习与探索》2017年第11期。因此,L县在确定农村公共基础设施所处空间边界的同时明确了使用人群的主体边界,即界定了农村公共基础设施的所有者、占有者和使用者等相关主体。在此基础上,L县借力精准扶贫这一政策杠杆,将部分贫困户群体吸纳为管护员,进而建立起“政府-村庄-合作社-村民-贫困户”等多维治理关系网,并借用市场手段推动相关主体实现权责对等。具体而言,一方面,通过明确权责范围,建立责任分担机制实现责任共担的目标,即与公共物品相关的每一位成员或组织均有义务爱惜并维护村庄公共基础设施,不主动损毁或破坏,也不允许其他人损毁或破坏;另一方面,在搭建好责任分担机制的同时,借助管理所(镇)—管理站(村)这一中介平台推动相关责任主体的行为落到实处。以往出台的公共物品管护细则或条例多半囿于执行组织的缺失导致制度“挂在墙上”“悬于纸上”,L县管理平台的搭建为抓实责任、落实行为找到了依托和载体,有效破解了上述难题。

(二)市场化逻辑下的竞争机制

一般而言,村庄治理常常具有较强的外部性,(22)冷波:《选派书记:有效治理问题村的实践与机制》,《华中农业大学学报(社会科学版)》2019年第3期。这就需要在多中心治理思维下建立起良好的体制机制来配置公共物品的管护资源。L县探索的现代化物业管理模式将政府供给公共基础设施的福利性与市场配置资源的效率性有机结合,(23)周进萍:《社会服务供给中“市场机制”的认识误区、实践困境与优化策略》,《云南行政学院学报》2018年第6期。既是对政府能力优化的诠释,更是体现了市场的有效参与。从L县的具体实践去看,在市场化运行体制下,各村公共基础设施均得到了妥善维护,这主要得益于竞争机制的建立,表现为两点,一是利益机制。利益是人类一切行动的起点,也是一切行动的归宿;(24)邓大才:《利益相关:村民自治有效实现形式的产权基础》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2014年第4期。人们奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关。(25)《马克思恩格斯全集(第1卷)》,北京:人民出版社,1995年,第82页。L县村级公共基础设施管护得以成功的关键机制之一就是建立了利益关联性机制,一方面,让贫困户有了谋生手段,同时还需竞争上岗;另一方面,使村级组织为了集体利益主动承担起管理和监督的职能。二是考评机制。完善的考核评估机制是保障公共基础设施服务质量的基础,也是提升管护员工作积极性和竞争性的动力。具体而言,L县的考评机制主要含有三个方面,第一,考核内容精细。各村针对管护员均制定有可操作、可量化的指标,以此帮助管护员提供针对性的对标管护。第二,评价主体多元。各村通过吸纳村委会成员、股份合作社监委会成员和村民代表等多元主体对管护员进行评议,强化考核结果的公正性与科学性。第三,考核过程留痕。为避免“扯皮”现象发生,L县各村管理站均建立起公共物品的“管护台账”,使管护员的日常工作有记录、有存底。

(三)村民自治中的监督机制

制度作为支配行动者行为的一系列规则,(26)罗纳德·H.科斯、阿尔钦、德姆塞茨:《财产权利与制度变迁:产权学派与新制度学派译文集》,刘守英等译,上海:上海人民出版社,1994年,第271页。既包括如法律法规类的正式制度,亦含有文化习俗类的非正式制度。(27)道格拉斯·C.诺思:《制度、制度变迁与经济绩效》,刘守英译,上海:上海三联书店,1994年,第4页。中国农村村民自治制度作为我国乡村社会治理的基本政治制度,成为新时代背景下农村治理有效的重要基础,(28)徐勇:《民主与治理:村民自治的伟大创造与深化探索》,《当代世界与社会主义》2018年第4期。同样地对村级公共物品管护起着较大作用。从L县的实践去看,村民自治“五个民主”中的民主监督在该县农村现代化物业管理模式中占据着重要地位。从理论上去看,公共监督应当是农村公共物品供给中的标配动作。(29)马骅:《公共监督、专人维护与农村公共品的供给满意度研究——以广东英德、鹤山的农户调查为例》,《广东农业科学》2010年第5期。L县在建立管护村级公共物品的监督机制过程中主要从两个方面着力,一方面,监督主体的互动性。各村建立起的公共物品管护监督机制不仅包括群众监督管护员,还包括管护员监督群众;不仅有村级组织监督管护员和普通村民,还有上级政府对村级组织的督查与考核。概而言之,双向互动型监督促成了公共物品管护扎实“落地”。另一方面,监督作用的双重性。监督的本意除了对不文明行为的惩处,还含有对文明优秀行为的奖励。L县在执行民主监督过程中除了根据各村村规民约对故意损坏公共基础设施的行为人施以“小惩大诫”,还会对村庄内遵守村规民约、爱护公共物品且有突出表现的行为人给予奖励。这也客观上表明乡村治理需要多元共治,“任何单一主体都无法实施有效治理”。(30)卢福营、高健:《村务监督委员会制度的局限与拓展——写在后陈村村务监督委员会诞生15周年之际》,《浙江社会科学》2019年第7期。此外,除了基于村民自治制度下的民主监督外,基层政府亦会定期或不定期地对各村物业管理、工资发放、考勤台账等事项进行细致检查,确保工作不流于形式。

(四)政策偏好与乡村治理的有机衔接

精准扶贫作为一项国家战略,有着特定的政策偏好,即通过国家的制度建设和技术手段帮助生活水平低于贫困线以下的人民群众实现长效脱贫。因此,目前我国大部分贫困村尤其是偏远山区贫困村面临着较大的脱贫压力。与此同时,除了脱贫攻坚任务外,贫困村和非贫困村一样还面临着诸多乡村治理难题,其中就包含有劳动力大量外流导致村庄呈现出“留守化”“老龄化”,甚至“空心化”状态。为此,L县从困境突围,在精准脱贫背景下将政策偏好与乡村治理有机衔接。具体来说,贫困村的中心工作是将贫困发生率降低到国家标准以下,同时又有着村庄治理的现实需求,即通过设立部分公益性岗位帮助村庄进行公共物品管护。为此,L县通过统一的制度设计,建议各村优先考虑贫困户担任村庄管护员一职,参与村庄公共基础设施的维护。这也在劳动力外流的客观环境下充分实现了村内既留人员的合理与有效利用,更为未来脱贫攻坚战役取得决定性胜利后进一步实现乡村的全面振兴提供了有益思路。

四、结论与讨论

新时代背景下,吸纳多元社会主体参与乡村治理、构建起更为多元有效的乡村治理体系是实施乡村振兴战略的题中之义。本文以L县村级现代化物业管理为例,运用多中心理论呈现精准扶贫背景下由国家供给的农村公共基础设施管护取得成功的内在机制。传统理论认为,为避免“搭便车”行为的发生,(31)张笑寒、汤晓倩:《农民专业合作社联合社成员“搭便车”行为研究——基于演化博弈视角》,《华中农业大学学报(社会科学版)》2019年第4期。公共物品供给应由国家提供;但现实生活告诉人们政府作为单一供给主体,同样会出现“政府失灵”的困境,也就无法阻挡公共物品管护中“公地悲剧”的发生。(32)刘承昊:《乡村振兴:电商赋能与地方政府外部供给的困境与对策》,《西北农林科技大学学报(社会科学版)》2019年第4期。因此,公共物品管护的单一中心模式有着较大局限性,而多中心治理模式则成为了解决这一难题的有效途径。

本文的研究对当前我国农村地区如何更好实现村级公共物品管护提供了实践与理论上的启发。一方面,从实践去看,长期以来基层组织都高度重视农村公共物品供给,尤其是对村级公共基础设施建设进行了大量投入,但却忽视或未能建立起有效的公共物品管护机制。本文以个案为依托发现,政府支持、村委会委托、合作社管理、市场化运营、村民自治补充的治理模式是克服政府单一供给局限、破解公共物品管护责任不明、管护主体缺位困境的有效途径之一,为当前全国其他农村地区破解村级公共物品管护难题提供了有益经验。另一方面,从理论上看,一直以来学界对公共物品关注的焦点是初期供给,而对于公共物品后期管护的研究,学者们却鲜有涉足。本文以多中心理论为分析工具,透过个案的实践机制可以折射出一个普遍性规律,即相对于私人物品管护而言,村级公共物品的有效管护需要多个相关主体参与,一般涉及政府、市场与社会。其中,明晰相关主体的权责是公共物品有效管护的基础和前提;至于孰主孰辅,需因地制宜。而如何保障相关主体履行好相应的职责,关键在于要寻找到行之有效的合作与衔接机制。研究发现,市场机制、自治机制与监督机制的有机结合是当前我国村级公共物品得以妥善维护的有效手段。因此,随着2020年我国脱贫攻坚取得决定性胜利后,在进一步推进实施乡村振兴战略过程中,不论是对村级公共物品的管护抑或是供给,均可考虑在多元参与、协同共治这一多中心治理框架下开展。这也将在一定程度上有利于提升基层治理能力,推动乡村治理朝着更为有序、更加有效的方向发展。

当然,最后需要说明的是,L县探索出的村级现代化物业管理模式也有其适用限度。当前这一模式的资金来源主要为财政出资,这是由当地村庄经济发展水平所决定的。这一模式的创新之处不在于村庄对公共物品管护的完全自主性和完全独立性,而在于找到了一条有效路径来破解农村公共基础设施维护的“公地悲剧”困境。可以预设的是,随着村庄集体经济逐渐发展壮大,这一模式还有进一步改进空间,即政府在供给公共物品之外不再承担支付公共物品管护经费的职能,转而由村庄承接这一职能,通过完全自主性治理实现村庄公共物品的有效管护。

因此,村庄对公共物品管护的自主性治理需要与乡村振兴有机衔接,即乡村振兴战略的稳步推进,将有利于壮大村级集体经济,有利于吸引青年人才和乡贤能人回流,助力村庄从衰败走向复兴,进而促使村庄有充足的财力和人力独立承担起公共物品管护一责。当然,这一目标的实现不是一蹴而就的,唯有不断协调优化经济社会的生产关系,构建好乡村治理有效的制度框架,激发以农民为治理主体的内生发展动力,才能推动农业农村现代化朝着高质量、高标准的方向发展。