短暂性症状伴梗死的相关危险因素分析及再发缺血性脑卒中的风险预测

宋 良 付胜奇 杜家琇 张洪涛 范文斐 张淑玲

郑州人民医院,河南 郑州 450003

短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack,TIA)占缺血性脑卒中的1/3以上,并且是反复发生脑血管事件的重要预后因素[1]。过去TIA的定义是持续时间<24 h的急性神经功能缺损症状。而目前一种新的基于组织学基础的TIA定义是局灶性神经功能缺损的短暂发作,并通过磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)没有发现弥散加权成像(diffuse weighted imaging,DWI)病变,其发病特点具有突发性、短暂性和可逆的神经功能缺损症状。研究指出,TIA在 90 d内可导致急性缺血性脑卒中发生的风险可能高达10%,因此被认为是值得紧急关注的严重疾病[2]。有效识别和治疗TIA患者是预防缺血性脑卒中的快捷、有效方法。近年来,随着MRI技术的飞速发展,特别是使用DWI成像技术,许多临床诊断为TIA的患者被发现有相应的DWI高信号病变。这种症状、体征于24 h内完全缓解但DWI阳性的患者被定义为短暂性症状伴梗死(transient symptoms with infarction,TSI)[1,3]。部分研究报道,TIA患者中DWI高信号病变的发生率为21%~68%[1,4],且其再发卒中的风险远高于TIA患者。研究显示,与急性缺血性脑卒中患者相比,TSI患者的复发率可能更高[5]。TSI患者与DWI结果正常的TIA患者可能具有不同的危险因素,TSI可能是具有独特预后意义的独立临床实体。因此,这3个实体(TIA、TSI与急性缺血性脑卒中)可以通过其临床表现和预后分隔成3个不同的临床诊断。然而目前关于有短暂神经系统症状的患者中DWI阳性的发生率及其对TSI的独立预测因素了解甚少。目前尚不清楚为什么具有相似 DWI病变的患者会有不同的临床表现,为什么有些症状可以持续存在,而部分临床症状可以在24 h内完全缓解,这些都需要更多的临床研究探讨。因此,TSI是目前脑血管研究的一个重要但尚未探索的目标,而研究其独立的危险因素并对其进行早期干预、早期治疗对预防脑梗死的发生具有重大意义。本研究选取郑州人民医院治疗的短暂性脑缺血发作患者为研究对象,在发病24 h内行MRI-DWI检查,探讨TSI患者的相关危险因素及TSI进展为缺血脑卒中的风险预测。

1 资料与方法

1.1研究对象收集2015-05—2019-05在郑州人民医院神经内科卒中中心住院的短暂性脑缺血发作患者145例,其中男72例,女73例,年龄(60.15±10.56)岁。所有患者在发病24 h内行头颅MRI及DWI检查,同时进行血常规、凝血功能、C反应蛋白(C-reactive protein,CRP)、血生化、常规心电图等检查。根据患者头颅MRI-DWI将患者分为2组:DWI阳性为TSI组,DWI阴性为TIA组。

1.2纳入标准(1)符合《中国缺血性脑卒中和短暂性脑缺血发作二级预防指南》短暂性脑缺血发作患者;(2)最后一次出现神经功能缺损症状时间距纳入时间≤24 h;(3)头颅MRI、DWI检查在患者症状发作24 h以内完成;(4)本次研究符合伦理学要求,并已取得患者及其家属的同意,签署知情同意书。

1.3排除标准(1)严重的脑外伤、脑肿瘤、凝血功能异常等引起的脑卒中或其他结构性脑病;(2)有严重或危及生命的疾病(如心、肝、肾衰竭,恶性肿瘤等)致不能完成随访者;(3)不能行MRI 检查者;(4)不配合或拒绝参与调查者。

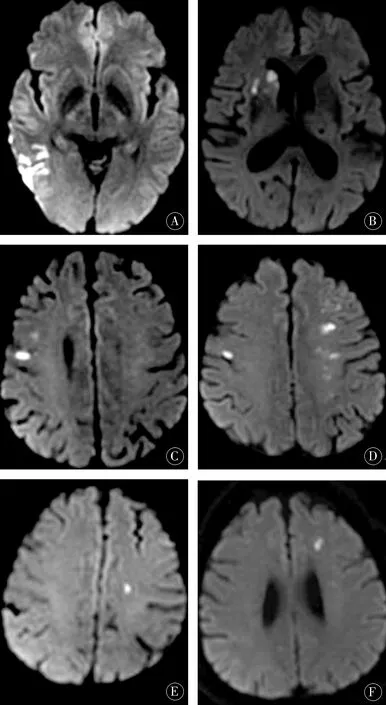

1.4影像学检查使用3.0T超导磁共振扫描仪(Signa,TwinSpeed 3.0T,GE),扫描参数:重复时间(time of repetition,TR)/回波时间(time of echo,TE)=21 ms/3.2 ms,视野(field of view,FOV)=16 cm×16 cm,层厚=5 mm,矩阵=256×256,间隔1.5 mm,视角24 cm×24 cm,b值分别为0.5 s/mm2与1 000 s/mm2,主要包括T1WI、T2WI、FLAIR、DWI及ADC常规轴位序列。由2名经验丰富的神经影像科副主任医师仔细阅片,DWI图像上出现与患者临床症状相关且符合脑血管供血区域的高信号病灶即为DWI阳性(图1),无异常高信号为DWI阴性。有争议的影像由第3个经验丰富的神经影像科主任医师阅片并讨论达成共识。

图1 TSI组的头颅MRI-DWI成像

1.5收集临床资料由2名神经内科医师仔细收集纳入患者的一般临床资料,包括性别、年龄、高危因素(如高血压、2型糖尿病、既往有TIA和卒中史)、短暂性脑缺血发作临床症状持续的时间、发作次数、临床症状(言语不清、肢体无力、肢体麻木、记忆障碍)、ABCD2评分、实验室检查指标[血常规、中性粒细胞计数/淋巴细胞计数的比值(neutrophil to lymphocyte ratio,NLR)、CRP、同型半胱氨酸(Hcy)、纤维蛋白降解产物(FBG)、LDL-C]等。在发病第7天对纳入患者进行随访,观察患者是否出现TIA复发或再发脑梗死。采用 《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》诊断复发脑梗死。

1.6统计学分析采用SPSS 23.0软件进行统计学处理。数值变量采用t检验,分类变量采用χ2检验,多因素分析选用Logistic回归分析,结果以比值比(OR)及95%置信区间(95%CI)评估各因素的危险度,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.12组一般资料比较共纳入145例患者,63例(43.4%)患者入院24 h以内临床症状完全缓解,DWI可见异常高信号定义为TSI组,82例(56.6%)患者DWI未见异常信号为TIA组。TSI组男33例,女30例,年龄(61.49±11.37)岁;TIA组男39例,女43例,年龄(59.12±10.46)岁。TSI组和TIA组患者的年龄、性别、高血压、2型糖尿病、FBG、临床症状的持续时间、部分临床症状(如言语障碍、肢体麻木、记忆障碍)比较差异无统计学意义(P>0.05)。TSI组中既往有TIA和卒中史、CRP、NLR、Hcy、LDL-C、ABCD2评分、运动障碍、发作次数>3次的比例明显高于TIA组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组一般资料比较

注:CRP为C反应蛋白,NLR为中性粒细胞数/淋巴细胞数,Hcy为同型半胱氨酸,FBG为纤维蛋白降解产物,LDL-C为低密度脂蛋白,ABCD2为TIA早期卒中风险预测工具

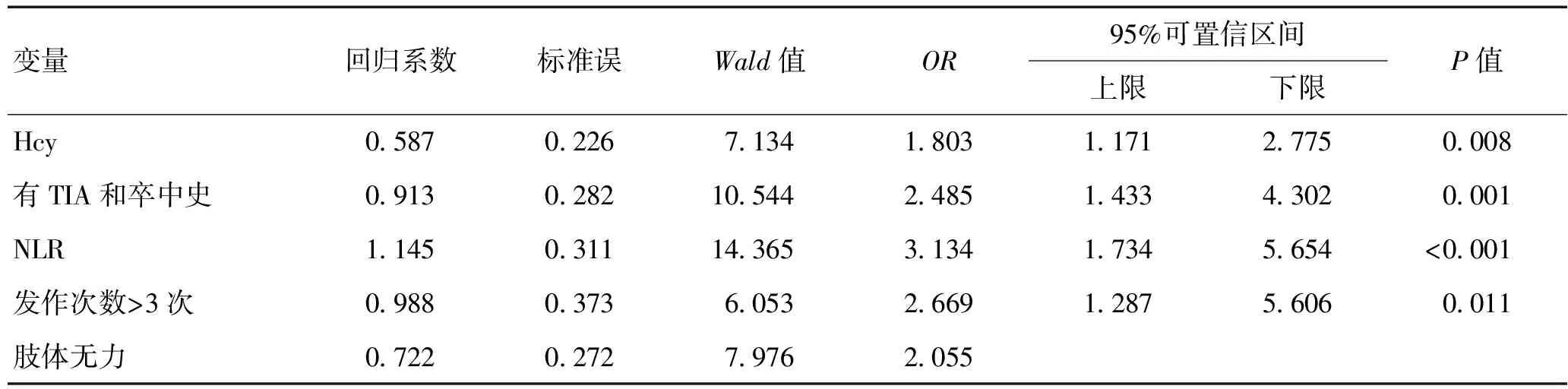

2.2DWI阳性的TSI组患者危险因素分析对上述有统计学意义的危险因素进行Logistic回归分析显示,高同型半胱氨酸血症(OR=1.803,95%CI1.171~2.775)、既往有TIA和卒中史(OR=2.485,95%CI1.433~4.302)、NLR(OR=3.134,95%CI1.734~5.654)、临床症状发作次数>3次(OR=2.669,95%CI1.287~5.606)及运动障碍(OR=2.055,95%CI1.204~3.493)均与TSI患者的发生呈正相关。见表2。

表2 Logistic多因素分析TSI的独立危险因素

2.3TIA组和TSI组患者随访7d的临床转归2组患者随访7 d显示,与TIA组患者相比,TSI组患者7 d后再发脑梗死和TIA的风险显著高于TIA组(P<0.05),TIA组患者的良好预后率显著高于TSI组(P<0.05)。见表3。

表3 2组7 d内临床转归比较 [n(%)]

3 讨论

经典的TIA起源于20世纪50~60年代,1958年由著名的神经病学FISHER教授首次提出TIA,指出TIA的临床症状可持续时间为几小时,但其经典的症状一般只有数秒钟至数分钟。1975年美国国立卫生院确定了传统的基于“时间-症状”的TIA的定义:突然出现的持续时间不超过24 h且除外非血管源性的局灶性或全脑的神经功能缺损。随着神经影像技术的飞速发展,DWI成像对监测急性脑缺血事件比传统的MRI检查更为敏感。临床研究发现约1/3的定义为24 h以内TIA患者在行DWI检查时发现已经存在DWI异常[6]。因此,把24 h作为分界点区分TIA和脑梗死,会把一大部分脑梗死患者误诊为TIA,从而延误此类患者的诊断和治疗。2002年,美国TIA工作小组提出新的基于“组织学改变”的TIA定义:由于局部脑和视网膜缺血引起的短暂性神经功能缺损,典型的临床症状持续不超过1 h,且在影像学上无急性脑梗死的证据[7]。2007年,JOHNSTON等[8]研究指出,根据影像学将TIA患者分为2组:(1)单纯TIA:症状、体征在24 h内完全缓解且DWI阴性者为单纯TIA;(2)短暂性症状伴梗死(TSI):症状、体征于24 h内完全缓解但DWI为阳性者。研究指出,DWI阴性的TIA患者与TSI患者的短期预后不同,TSI是一个独立的实体,不同于缺血性脑卒中和TIA[9]。同时,2011年ARSAVA等[10]研究指出,TSI患者7 d后发生缺血性脑卒中的风险是缺血性脑卒中患者复发卒中的15倍。如果将TSI患者与缺血性脑卒中相等同,往往会忽视TSI患者是发生缺血性脑卒中的高危预警信号,不能快速有效地将此类患者筛选出来,从而导致缺血性脑卒中的发生率、致残率和致死率明显增加。因此,TSI是介于TIA与缺血性脑卒中之间的一个特殊独立的类型。

TSI患者的磁共振DWI成像呈异常高信号。众所周知,DWI成像是一种反映水分子弥散特性的成像。在正常生理状况下,水分子的弥散运动不受限制,在DWI图像上呈现低信号。当TIA发作后,脑细胞肿胀破坏,细胞膜去极化,致使水分子流入细胞内,从而产生细胞毒性水肿,水分子弥散运动受限,从而在DWI成像上呈现高信号,即为TSI。文献报道,约38.7%的TIA患者在DWI成像上显示与新近缺血相关的异常高信号[11]。

目前,TSI是脑血管病的一个重要但尚未探索的研究领域。对于TSI患者来说,哪些高危因素容易导致其发生至关重要。本研究显示,TSI患者的相关危险因素包括既往有TIA和卒中史、CRP、NLR、高Hcy、LDL-C、ABCD2评分、运动障碍及发作次数>3次均与TSI的发生有关(P<0.05);Logistic回归分析显示,既往患TIA和卒中史、高Hcy、NLR升高、临床症状发作次数>3次及运动障碍均为TSI发作的独立相关危险因素(P<0.01)。众所周知,急性脑梗死的主要发病机制之一是动脉粥样硬化形成,而炎症在动脉粥样硬化的形成过程中发挥重要作用[12]。既往研究发现,NLR作为一种新近发现的炎性标记物,与缺血性脑卒中患者的不良转归有关[13]。其发病机制可能是中性粒细胞可以通过蛋白水解、炎症反应及氧化应激损伤血管内皮细胞,从而参与和加速动脉粥样硬化形成的进程[14],而淋巴细胞缺乏同样也可加速血管动脉粥样硬化的进展[15]。研究指出,在急性缺血性脑卒中患者中,NLR与患者入院时疾病的严重程度、不良预后的发生和脑梗死的复发相关[16-17]。其是急性缺血性脑卒中复发以及TIA的简便且有效的预测因素[18]。本研究证实,NLR水平升高能够有效预测TSI的发生,其为TSI患者独立的高危因素。同样,研究证实Hcy水平升高是动脉粥样硬化的独立危险因素,其可诱发动脉粥样硬化,从而导致缺血性脑血管病[19],其机制主要是Hcy可诱发氧自由基和过氧化氢的释放,引起血管内皮细胞损伤,导致细胞凋亡,从而增加蛋白质氧化终末产物,加速动脉壁脂质沉积,诱发血管壁动脉粥样硬化形成。研究证实高同型半胱氨酸血症已成为缺血性脑血管病的独立危险因素之一[20]。同时也有研究提出,高同型半胱氨酸血症亦是急性期脑梗死患者发生早期神经功能恶化的独立危险因素[21]。本研究显示,高Hcy也是TSI患者的独立危险因素,因此监测Hcy水平能够有效预测TSI,有助于改善预后。TSI患者的临床症状发作次数>3 次的比例显著高于TIA组,提示发病次数与TSI呈正相关,即短暂性脑缺血发作越频繁,TSI的发生率越高。神经功能缺损症状如肢体无力与TSI也存在一定的关联,本研究显示运动障碍是TSI患者的独立相关因素。患者出现短暂性神经功能缺损症状的病因可能与颅内大血管狭窄、心源性栓塞及血流动力学改变等相关,当TSI患者的症状表现为运动障碍时,症状持续时间越长,引起的脑损害越严重,越容易阻塞动脉分支,导致缺血中心区形成梗死,临床常表现为偏侧肢体无力。

相关研究指出,TIA、TSI和缺血性脑卒中患者不仅在临床表现上有差异,而且在长期预后结局中也有显著差异,即TSI患者的卒中复发风险显著高于TIA和卒中患者[22]。本研究显示,TSI组7 d后再发脑梗死及TIA的风险显著高于DWI阴性的TIA组(P<0.05)。研究指出,TIA患者的短期卒中风险高,约50%的患者在TIA后2 d内发生卒中,而TSI后短期卒中风险更高,7 d内卒中风险达20%,且研究发现可靠的早期干预措施可有效降低TIA及TSI后短期卒中风险,因此,早期识别TSI的相关危险因素对预防缺血性脑卒中复发具有重大意义。

既往患TIA和卒中史、NLR升高、高同型半胱氨酸血症、发作次数>3次及运动障碍是TSI的独立危险因素,及时对TSI患者进行准确的评估,能有效预防和控制TSI各项危险因素,帮助临床医师制定积极有效的干预措施,对降低TSI及TSI后缺血性脑卒中发生的风险具有重要指导意义。