淡水有核珍珠晕彩效应成因分析

李维

中国地质大学(北京)珠宝学院,北京 100083

颜色的产生需要三个要素:可见光、观察对象和人。光照射到物体表面再反射到人眼,人体的视觉系统产生所看到的颜色。根据有色物体对光吸收与否,可以把颜色分为色素色与结构色:色素色是物体中含有的致色元素吸收光而呈色;结构色是物体结构与光相互作用的产物[1],当光线照射到表面或内部具有周期性结构的物体上时就能形成结构色,其最大的特征是色彩随着观察角度变化。宝石学中的假色就是结构色,如欧泊的变彩、月光石的月光效应和拉长石、珍珠的晕彩效应。珍珠的颜色是体色、伴色和晕彩的综合结果,后两者合称为晕彩效应。伴色是漂浮在珍珠表面的一种或几种颜色,晕彩是漂浮在珍珠表面的彩虹色[2]。两者都是结构色,区别在于:伴色是大面积的、明显的,以一种或几种颜色为主,覆盖在珍珠表面,有时甚至能盖过体色;而晕彩更不明显一些,颜色呈彩虹色。

在前人对宝石结构色的相关研究中,彭菊艳认为珍珠晕彩效应由衍射引起[3];唐利妹对鲍鱼壳晕彩效应进行研究,认为鲍鱼壳珍珠层的结构色是由一维光子晶体结构导致,并利用甲虫的晶体模型验证[4];李立平则认为鲍鱼壳的珍珠层构成层状衍射光栅导致其晕彩[5];纪丽丽认为马氏贝珍珠层是一种一维光子晶体结构,这种结构引起了马氏贝的晕彩效应[6];李青梅也认为紫贻贝和圆形淡水养殖珍珠的珍珠质是一种一维光子晶体结构[7];李勃认为鲍鱼壳珍珠质是一种一维光子晶体并进一步研究了其带隙结构[8]。HainschwangT.and NotariF.在对日本奈良石榴石的晕彩效应的研究中,认为石榴石的晕彩效应主要由内部出溶层的干涉引起,另外石榴石表面的周期性槽状结构也引起衍射而成为晕彩效应的一部分[9]。在前人文献中,很少有直接针对珍珠晕彩效应的研究,一方面是因为具有强烈晕彩效应的珍珠可能价格高昂,比如大溪地珍珠;另一方面,圆形珍珠光学效应立体存在,非常复杂,研究难度大。近年来淡水有核巴洛克珍珠出现在市场上,物美价廉、具有强烈的晕彩效应,且晕彩分布在较扁平的表面,更易研究。本文对其晕彩效应成因进行研究和分析,补充对宝石学结构色的研究。

1 实验方法

本次全部实验样品购自北京红桥珍珠市场,商家表明样品全部来自浙江诸暨,品类为淡水有核巴洛克珍珠。市面上有相当多这类产品,个头普遍较大,外形根据内部核的形状而改变。本次实验选取大小适中、形状较为扁平、珍珠光泽较强且晕彩强烈的样品10 枚,分别编号为YC1-10。图1 展示了部分样品。

图1 部分样品Fig.1 Some samples

实验测试:常规宝石学测试于中国地质大学(北京)珠宝学院宝石实验室完成;扫描电镜(SEM)测试于中国地质大学(北京)场发射扫描电镜实验室完成,仪器型号为ZEISS SUPRA 55 型扫描仪,实验条件:加速电压10kV、室温18℃、湿度70%,测试样品为YC-1、YC-8 和YC-9的表面和横截面碎片,实验前对其烘干并喷射铂金;反射光谱测试于中国地质大学(北京)珠宝学院实验室完成,利用Gem3000 光纤光谱仪测定样品YC2-YC10 表面的反射光谱,再利用光学软件OpenFilters 模拟反射光谱。

2 测试结果

2.1 基础宝石学测试

在中性背景、5000~5500K 色温下对样品晕彩效应进行肉眼观察。如图2 所示,具有深青色伴色的样品YC-7比具有紫粉色伴色的样品YC-5 光泽更强,说明晕彩效应对珍珠的美丽有重要影响。

图2 YC-5 和YC-7 晕彩效应对样品光泽的影响Fig.2 Influence of YC-5&YC-7's iridescences on luster

在光学显微镜下可以观察到,珍珠表面具有细腻的等高线状纹理。图3-a 中可以看出平坦表面处的晕彩效应相对单一,表面起伏处的晕彩效应明显且丰富。图3-b展示了样品破碎的断面,可以发现不仅是表面具有晕彩效应,在暴露的珍珠层上都可以观察到同样鲜艳的晕彩效应。图3-c 为破碎后的珍珠内核,扁圆片状,因此表面起伏变化的原因只能是珍珠层厚度,初步判断晕彩效应与珍珠层厚度有关。

图3 标本显微镜下及基本观察照片Fig.3 Microscope and basic observation photos of samples

2.2 结构特征分析

2.2.1 光学显微镜下薄片观察

图4-a 中展示了有核珍珠的核与珍珠质的区别:珍珠核与珍珠质由一圈暗色物质隔开,该物质在正交偏光下呈黑色判断其为均质体,结合资料[10]认为该物质应该为有机物。从图4-b 中可以观察到珍珠质具有明显的圈层结构,且结构细腻平滑,说明珍珠具有良好的层状周期结构。在珍珠质部分也有暗色线条,间隔大致相等且与珍珠层线条平行,是由生长周期中文石晶体与蛋白质交替生长形成的[10]。

图4 标本YC-1 光学薄片观察照片Fig.4 Photoes under optical microscope of YC-1

2.2.2 SEM 结果与分析

对YC-1、YC-8 和YC-9 的表面碎片和横截面进行SEM 观察,从图5-a 可以观察到表面结构比较疏松而且不规则,层间宽度在30~40μm,平行度较差,边缘粗糙而模糊。图5-b 可以观察到阶梯状纹理细腻,平行度更高,边缘清晰明亮,平均层间宽度为10~20μm。

图5 标本的表面SEM 结果Fig.5 SEM results of samples' surfaces

观察珍珠横截面SEM 结果(图6),结合前人研究[11]可知,珍珠质是由大量文石板片交错叠成,厚度均匀,文石片层垂直生长方向分布。实际上在文石片层之间只有一层较薄的蛋白质层,因放大倍数有限观测不到,结合前人资料[6]可知珍珠层是由板片状文石层和蛋白质层呈周期性堆叠而成的。用PS 标尺对珍珠层厚度进行测量,测量方向与生长方向一致,如图6-c 箭头所指方向。每10 个珍珠层为一组,根据图片实际情况测量3~6 组,最后取平均值计算出文石板片层厚度,结果如表1 所示。发现每颗珍珠本身的文石板层厚度均匀,但不同珍珠间差异较大。

图6 YC-1、YC-8 和YC-9(从左至右)珍珠横截面SEM 结果珍珠质由文石板层叠成且文石板层厚度均匀Fig.6 YC-1, YC-8 and YC-9 (from left to right) SEM results of their nacre cross section,The nacre is composed of aragonite layers with uniform thickness

表1 珍珠文石板片层的厚度Table 1 The thickness of aragonite sheet

2.3 反射光谱及相关模拟

图7 分别为YC-8 和YC-9 的表面反射光谱,可以看出YC-8 在紫区(400~450nm)和黄绿区(510~580nm)有两个反射峰,这与肉眼观察到的颜色波长范围相一致,即珍珠表面呈粉紫色、黄色、青绿色的组合色彩。YC-9 在紫区有反射峰,符合肉眼观察的粉紫色。

图7 标本YC-8 和YC-9 反射光谱Fig.7 Reflectance spectra of samples YC-8 and YC-9

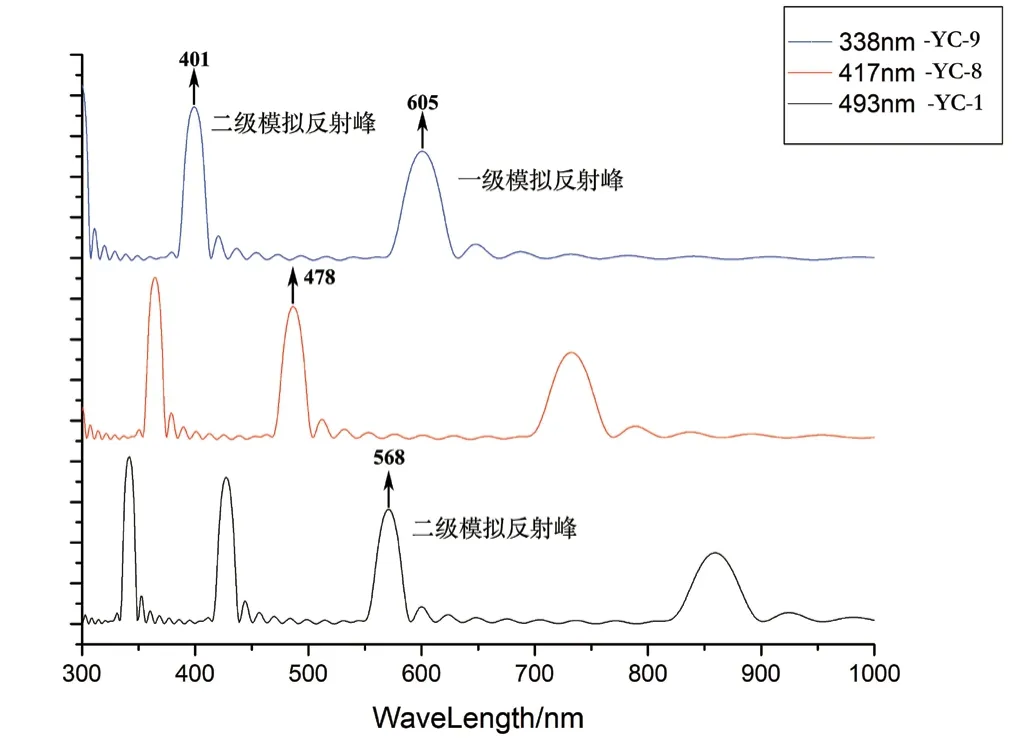

利用开源多层膜计算软件OpenFilter 对珍珠反射光谱进行模拟,文石板层的厚度设置与实际测试结果一致,蛋白质厚度设置为30nm,模拟层数为20 层[12]。图8 中发现模拟珍珠层有多级反射光谱,并且随着模拟厚度变小反射峰出现蓝移现象。实际样品的反射光谱也呈多级反射:一级反射往往在近红外区,不在测试范围;三级反射在实际中能量损失较大;所以从二级反射峰对应情况来看,与实际反射光谱能有较高的吻合度,并且实际反射光谱也出现随着厚度减小出现反射峰蓝移现象,这也更符合实际观察情况,YC-1 呈现浅黄色伴色,而YC-8 和YC-9 均呈现明显的青色、紫粉色伴色,这符合模拟珍珠质二级反射峰的分布情况。由于软件模拟的条件是一维光子晶体,反射峰的出现是由于光子带隙的存在[13],这说明珍珠质确实符合一维光子晶体模型。

图8 模拟反射光谱Fig.8 Simulated reflectance spectra

3 讨论

珍珠的晕彩效应由伴色和晕彩组成,珍珠的晕彩比伴色更难观察,当把珍珠倾斜对着光源时,可以观察到不同于伴色的另一种结构色,即漂浮在伴色上方有一层变化丰富的结构色,这种不好观察的结构色就是珍珠的晕彩,明显不同于伴色。尤其是如图9 所示,SEM 实验中样品表面被喷涂铂金,掩盖住了珍珠原本的青色、紫粉色伴色,而此时漂浮在表面的这些彩虹色就是珍珠的晕彩,充分证明珍珠的晕彩和伴色不同,因此本次实验中认为伴色和晕彩是由不同光学机制引起的。

图9 喷铂金后珍珠表面晕彩Fig.9 Iridescence on pearl surface after spraying platinum

3.1 伴色呈色机理

根据反射光谱和相关模拟可知珍珠质是一种一维光子晶体,由文石板层和蛋白质层交替组成[10],这种结构将引起光子禁带,光不能穿过而只能被反射,形成多层膜干涉[13],引起珍珠的伴色。根据SEM 及文石板层厚度计算结果,伴色与文石板层厚度相关,YC-1 呈弱浅黄色伴色,YC-8、9 呈强青色、粉紫色伴色,在一定范围内,随着文石板层厚度变小会引起反射峰的蓝移,表现为伴色由黄色到蓝紫色的转变。

3.2 晕彩呈色机理

具有周期性结构的物体可以像平面衍射光栅一样对光进行色散从而产生结构色,这种周期性结构只要每毫米具有50 至100 光栅,即具有间距为10~20μm 的光栅结构,就能引起光的色散,形成的颜色并非典型的彩虹色,而是多种颜色混合的复杂颜色[9]。SEM 结果显示珍珠表面的阶梯状结构在10~40μm 之间,符合平面衍射条件。样品表面的SEM 结果显示珍珠表面质量较好的时候,表面阶梯状构造更规则、更细腻均匀,平行度更高,在10~20μm范围内引起更高质量的晕彩。

4 结论

(1)珍珠的晕彩效应由伴色和晕彩组成,这两种结构色分别由不同的机制引起。

(2)伴色由一维光子晶体结构引起,呈现为珍珠表面的大片结构色。伴色受到文石层厚度的影响,根据测试结果,一定范围内随着文石层厚度减小,伴色呈现出更鲜艳的青色、粉紫色,而不是文石层厚度较大时的黄色,这与文石层厚度减小时发生的二级反射峰蓝移有关。

(3)晕彩由表面衍射光栅引起,呈现为从某些角度观察漂浮在珍珠表面的结构色。晕彩受到表面阶梯状纹理的影响,当珍珠表面具有细腻、规则且平行度较好的阶梯状纹理时,将观察到颜色组成丰富的结构色。

参考文献 / REFERENCE

[1] 李乙洲. 生物结构色及人工构色研究[D]. 复旦大学, 2005.

[2] 余晓艳. 有色宝石学[M]. 北京: 地质出版社, 2016: 1, 304-318.

[3] 彭艳菊, 何雪梅, 方勤方. 宝石晕彩效应的成因机理综述[J]. 宝石和宝石学杂志, 2008, 10(001): 15-19.

[4] 唐利妹, 张刚生. 鲍壳珍珠层的彩虹色呈色机理探究[J]. 宝石和宝石学杂志, 2015, 17(05): 18-23.

[5] 李立平, 张军利. 鲍贝壳的宝石学特征及其晕彩成因分析[J]. 宝石和宝石学杂志, 2001, 3(2): 1-5.

[6] 纪丽丽. 基于食源藻传递的咪唑羧酸配合物对珍珠层致色研究[D]. 东华大学, 2014.

[7] 李青梅. 珍珠层的新结构模型及其光子彩虹色成因[D]. 广西大学, 2012.

[8] 李勃, 周济, 李龙土, 等. 鲍鱼壳中的一维光子带隙结构[J]. 科学通报, 2005, (13): 1422-1424.

[9] Hainschwang T , Notari F . The cause of iridescence in rainbow Andradite from Nara, Japan[J]. Gems & Gemology, 2006, 42(4): 248-258.

[10] 沙拿利, 张晓晖, 罗慧君. 淡水养殖有核珍珠与淡水养殖无核珍珠的结构对比研究[J]. 安徽农业科学, 2013, 41(25): 10337-10340+10352.

[11] 唐利妹. 贝壳珍珠层与棱柱—珍珠层过渡带的基本特征研究[D]. 广西大学, 2017.

[12] 李青梅, 黄增琼, 李浩璇, 等. 翡翠贻贝贝壳的微结构研究[J]. 广西大学学报(自然科学版), 2011, 36(06): 882-886.

[13] 寇东辉, 马威, 张淑芬, 等. 一维光子晶体结构色材料的应用研究进展[J]. 化工进展, 2018, 37(04): 1468-1479.