1995年以来中国马克思恩格斯思想关系重大问题研究述评

孔德臣,姜迎春

(南京大学 哲学系,江苏 南京 210023)

马克思和恩格斯的思想关系问题,自从伯恩施坦发表《社会主义的前提和社会民主党的任务》这本修正主义的书以来就是一个争论不断的重大问题。由于恩格斯曾经在评价自己和马克思的工作关系时把自己定位为“第二小提琴手”,所以从新中国成立以来,马克思是马克思主义的主要创始人,两者思想之间是一致的,这种看法在很长一段时间内占据中国学术界的主流话语。自从1995年以来,这种马恩“一致论”①马恩“一致论”属于正统观点,在当代中国具体可以分为“一致发展论”和“一致有别论”,前者指恩格斯在哲学基本原则上和马克思是一致的,并且对马克思进行了一定的发展,后者指两者总体上是一致的,但有些非原则的区别。的说法开始受到一些学者的质疑和挑战。之所以从1995年开始发生改变,那是有着特殊的原因和背景:其一,1995年是恩格斯逝世100周年,为了纪念恩格斯,学界从原先主要关注和研究马克思的思想开始注重加强对恩格斯的思想研究,通过具体的文本比较和考察发现两者之间的异同;其二,西方马克思学打着“学术中立”的旗号进行研究,其相关著作在中国的翻译、出版和传播引起了人们的关注,而西方马克思学最夺人眼球的“怪诞”观点便是马恩“对立论”,他们声称马克思主义是恩格斯创立的,应该叫作恩格斯主义,恩格斯背叛了马克思;其三,学者们出于对创新和发展马克思主义的要求,力图要“重新理解马克思”,以便阐发马克思主义的当代意义和价值。可以说,马恩思想关系研究得到空前发展。在此三重背景下,马恩思想关系研究必然要和时代诉求相碰撞和相呼应,从而蕴含强烈的问题意识与责任感。时至今日,学术界的相关研究已经持续多年,其中始终贯穿着两个鲜明的问题意识:其一,在微观哲学基础理论方面,恩格斯是否误解甚至曲解了马克思的哲学思想,如何回应马恩“差异论”①马恩“差异论”和“对立论”的观点最早是由西方马克思学的学者提出来。“差异论”并不否认马恩之间存在一致性之处,但更强调两者之间的区别,实际上属于比较精致和温和的“对立论”。在国内则又可以分为“异质差异论”和“同质差异论”,前者强调马恩在原则和基础不同上的差异;后者强调两者在原则和基础一致的基础上的差异。或“对立论”思潮;其二,在宏观意义叙事层面,如何评估“马克思主义哲学革命的当代意义”?尽管其间存在着不同的争论,但是,学者们在马恩如何看待哲学基本问题、恩格斯自然辩证法的合法性、历史唯物主义的当代价值等重大问题上取得了重要成就。

一、关于哲学基本问题的争论:“一致论”“差异论”和“对立论”

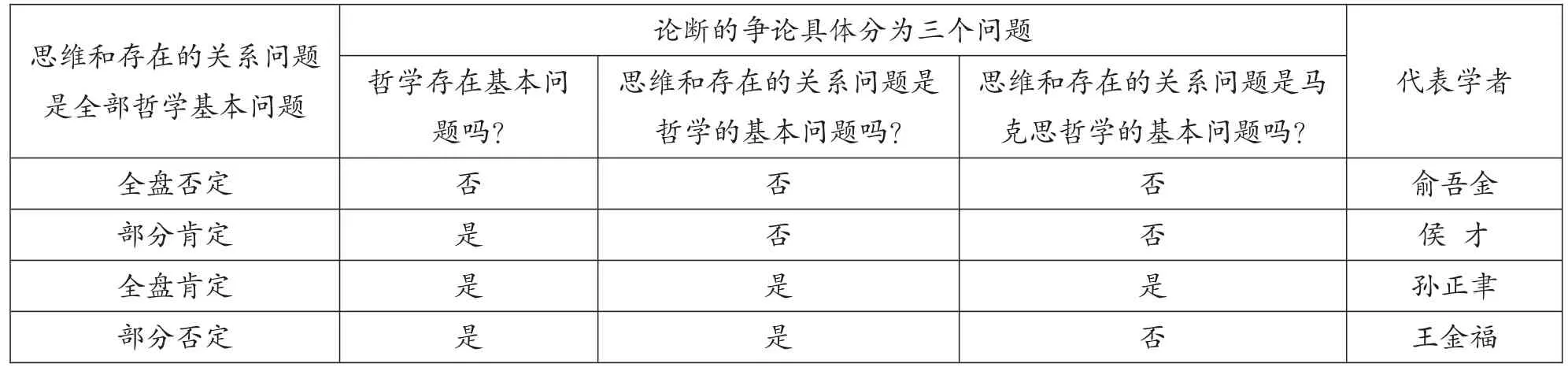

近年来关于马恩思想关系的争论,其根本在于学者们对“思维和存在的关系问题是全部哲学基本问题”这一论断所秉持的原则和立场。几乎关于此议题的全部争论,其背后都隐含着关于哲学基本问题的不同理解。因此,在整个相关议题的争论研究中,关于哲学基本问题的理解便被置于了前提和基础的地位上。恩格斯在《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》这本书中将“思维和存在的关系问题”定性为全部哲学,特别是近代哲学的基本问题。恩格斯还根据人们对这一问题的不同回答来区分“唯物主义”和“唯心主义”、“可知论”和“不可知论”。学界关于这一论断的争论可以具体分为这样三个问题:其一,哲学存在基本问题吗?其二,思维和存在的关系问题是哲学的基本问题吗?其三,思维和存在的关系问题是马克思哲学的基本问题吗?由于这一论断是恩格斯提出的,所以,对这一论断的否定性回答,其实质便是站在马恩“差异论”或“对立论”的立场。反之,则是站在了马恩“一致论”立场。因此,对这三个问题的不同回答,具体可以分为比较有代表性的四种不同观点。(见表1)

(1)“全盘否定观”。这种观点实际上属于马恩“对立论”或“异质差异论”,持此观点者否定恩格斯关于哲学基本问题的全部论断,也否定马克思和恩格斯在此问题上有任何一致之处,恩格斯的论断属于对哲学基本问题的误解。俞吾金明确表示,从根本上进行反思可以发现哲学的基本问题不存在,思维和存在的关系问题只是知识论哲学的基本问题。[1]贺来则强调,哲学的基本问题的提法并不是无条件的,它只有在特定分析框架和话语背景中才具有意义。[2]他们一致同意这种看法,马克思哲学的基本问题不是思维和存在的关系问题,而是“实践”问题。贺来指出,马克思哲学是对传统哲学的变革,与其有着思想上的“断裂”,马克思关注的基本问题不再是传统哲学的基本问题,而是“实践”问题。从“同时态”上来看,民族、形态、传统和类型不同的哲学,其自身的基本问题也不同。从“案例性”上来看,笛卡尔、康德、马克思以及孔子、孟子等哲学家关注的哲学基本问题也是各不相同的,“一百个哲学家,有一百个哲学基本问题”。在俞吾金看来,马克思哲学本质上是实践唯物主义。在此基础上,他进一步区分了马克思和恩格斯之间的差异:马克思立足于思维和存在异质性基础上的同一性,而恩格斯则立足于思维与存在同质性基础上的同一性。他认为马克思经历了一个发展阶段,先是处于黑格尔框架下的同质性基础上的同一性,然后转变成康德和费尔巴哈异质性基础上的同一性,最后是对康德和费尔巴哈两者的超越,即异质性基础上的历史唯物主义。但是,恩格斯始终只是停留于黑格尔框架下理解这一问题。[3]

表1 对“思维和存在的关系问题是全部哲学基本问题”这一论断的四种不同观点

(2)“部分肯定观”。这种观点可以被看成马恩“同质差异论”,持此观点者只认可哲学基本问题的存在,但并不同意其他延伸说法,马恩思想之间存在巨大的差异。他们认为,从“历时态”上看,马克思否定了恩格斯的概括。恩格斯混淆了哲学基本问题在哲学史上的发展阶段,即古代哲学的一般和特殊关系、近代哲学的思维和存在关系以及现代哲学的主体和客体关系。因此,思维和存在关系问题独特地属于近代哲学,而并不属于现代哲学范畴内的基本问题。马克思将思维和存在的关系只看作近代哲学的基本问题,马克思以主体和客体的关系问题作为现代哲学的基本问题。侯才认为,哲学的基本问题与时代相关,具有时代性特征。[4]对整个哲学基本问题和哲学认识论的基本问题的关系需要区分,对恩格斯的判断的合理范围和条件性也要考察。总之,思维和存在的关系问题是哲学认识论的基本问题,但不是整个哲学的基本问题。

(3)“全盘肯定观”。这种观点是“一致发展论”的看法,持此观点者认同恩格斯关于哲学基本问题的全部论断。孙正聿认为,从“学理性”上看,马克思并没有否定恩格斯关于思维和存在关系的概括。他通过对《提纲》第一条解读得出结论:马克思和恩格斯一样,正是从“思维和存在的关系问题”出发,明确地批判了旧唯物主义和唯心主义这两种哲学,从而创立了现代唯物主义的世界观。[5]刘同舫通过对“基本问题”和“中心问题”的比较表明,思维和存在的关系问题是哲学的基本问题,这也同样是马克思哲学的基本问题。[6]

(4)“部分否定观”。这种观点可归结为“一致有别论”,持此观点者只是对思维和存在作为马克思主义基本问题持有部分不同意见。在王金福看来,恩格斯的提法适合于全部哲学,这个问题也是马克思主义哲学的基本问题。但是,他又强调思维和存在的关系问题在具体哲学中有不同表现方式,而具体表现在马克思主义哲学中则是社会意识和社会存在的关系问题。[7]

思维和存在的关系问题本身是一个十分古老的问题,巴门尼德便提出了“思维和存在同一”的命题。黑格尔则将近代哲学的出发点看作自我意识的立场,即思维和存在的对立以及关于两者对立之消除的任务。海德格尔亦曾讨论,思维如何从其自身出离并从外部存在带回其捕获物的问题。因而,对于思维和存在的关系的理解实际上纵贯整个西方哲学史,对其理解和把握具有至关重要的作用。恩格斯将思维和存在的问题作为哲学的基本问题并非有失偏颇。因而,在关于哲学基本问题的讨论中,不同的观点之间产生了激烈的碰撞。俞吾金关于马恩在同一性上的差异,孙乐强和唐正东就认为两者在这方面不存在根本的差别,都是立足于思维与存在异质性基础上的同一性。因为恩格斯对这一问题的看法是有一个唯物主义的本体论前提,即存在是作为第一性独立于思维之外的。[8]王贵明更是公开指责俞吾金对马恩“同一性”“同质性”和“异质性”的分析属于偷换概念的错误做法。所谓思维和存在的异质性不过是恩格斯思维和存在同一性问题的不可知论的某种回答。将马克思的哲学革命和康德的哲学革命联系起来,实际上是要转向“不可知论”。这种将马克思康德化的做法,实际上就是将马克思自由主义化,不仅缺乏文本依据,更不具有政治合法性。[9]侯惠勤则强调,哲学基本问题的重要性就在于它提供了一个衡量各种哲学派别价值的客观根据,不讲共产主义的实践唯物主义,就是假的马克思哲学。这容易造成马克思主义哲学话语权的丢失和基本哲学理论的混乱。[10]时统君表示,否定恩格斯关于哲学基本问题的判断,会淡化或取消哲学的党性原则,模糊哲学中的诸多是非。[11]

在上述的争论中,有的学者积极回应了主流意识形态的要求,强调了哲学基本问题的重要性和当代价值。也有的学者不断反思和创新,力图去哲学基本问题的话语霸权,破除传统的哲学教条,表现出了去意识形态化的价值立场。学者们对哲学基本问题看法,也从实质上体现出马恩“一致论”“差异论”和“对立论”的不同立场。总体看来,近年来关于马恩思想关系的研究,都是基于哲学基本问题的不同理解而展开的,人们关于这一问题的看法不同与其自身的价值立场有着密切关联。

二、恩格斯自然辩证法的合法性:对马克思历史辩证法的科学理解

恩格斯晚年将辩证法引入自然界和自然科学中,写作了《自然辩证法》一书。很多学者对恩格斯的自然辩证法合法性产生了质疑,他们指责恩格斯对自然和辩证法有着双重的误解。这种指责主要在于批判恩格斯将辩证法引入自然领域,不仅误解了马克思的人化自然观,而且使得马克思主义的辩证法丧失“人”的维度。实际上,恩格斯关于“自然辩证法”的提法以及其理论实质自从卢卡奇等人以来就引起了诸多的争议。卢卡奇认为恩格斯的自然辩证法违背了马克思的本意,辩证法就是人类世界中的主体—客体关系。马克思的新世界观就是人变革世界的辩证法,不能将辩证法推广到社会历史之外的领域去。施密特认为辩证法只有在人与自然、主体和客体之间才有可能;哈贝马斯指责恩格斯歪曲了辩证法;莱文批评恩格斯的辩证法漠视人的主体性。到了阿多诺那里,他甚至直接将辩证法主体化,把辩证法看成“主体与客体同一”,否认主体之外的客观辩证法。毋庸多言,对于马克思主义哲学来说,辩证法的重要性不言而喻。国内学界关于自然辩证法的争论,在某种程度上是西方的一些争论的延续,其实质在于辨明马克思和恩格斯对自然辩证法实质的理解,两者究竟是保持一致还是存在差异甚至对立。不可否认,马克思关于辩证法的讨论大部分在于对黑格尔的批判和颠倒,主要将辩证法运用于社会历史研究之中。那么,恩格斯的自然辩证法是否具有合法性,学界主要有两种代表性观点。

1.“自然—历史”对立论。这一观点主要是将历史辩证法和自然辩证法对立起来,认为马克思的辩证法属于历史辩证法,恩格斯的辩证法属于自然辩证法,前者眼中的自然是人化自然,后者眼中的自然则是抽象自然。毋庸讳言,这两者在辩证法方面是相互对立的。俞吾金的观点颇具代表性:“马克思所强调的辩证法属于社会历史辩证法,其包括三个层次的内容,即实践辩证法、人化自然辩证法和社会形态发展辩证法,社会历史辩证法反对以抽象自然作为载体的自然辩证法。恩格斯的自然辩证法在实质上是与历史唯物主义相分离的,其自然观也是抽象的。恩格斯的自然辩证法具体表现为:一方面,只考察自然自身的运动,而忽视人的实践活动;另一方面,主张自然科学和人的科学以及人的生活相分离。”[12]因此,马克思是反对恩格斯的自然辩证法的,把马克思哲学方法论的辩证法当作自然辩证法的合法性是值得质疑的。这种“自然—历史”对立论的观点又可以具体分为两种倾向。

其一,“人”“不在场”论。这种观点认为恩格斯的自然辩证法与“人”无关,“人”的问题在这里是缺席的。这种观点强调辩证法的核心在于“人”的问题,即这种辩证法是关注人的,关注人类的,关注主体性的。自卢卡奇以来,形成了一种对辩证法的看法:如果辩证法缺乏主体性,几乎相当于僵死、机械和没有生命力,这种辩证法因而也被看作非法的。何中华就特别强调马克思辩证法的“人”的立场,认为马克思辩证法的立场奠基于人的存在的现象学。[13]恩格斯的自然辩证法,在他看来属于“人”“不在场”的辩证法。所以,他提出,将马克思和恩格斯两人的思想看成一回事无异于一个神话,[14]马克思肯定是不认同缺失“人”的自然辩证法的。

其二,“窄化论”。这种观点认为恩格斯的自然辩证法窄化了马克思的历史观。在自然辩证法的问题上,侯才便持有恩格斯“窄化论”的观点:恩格斯将马克思的涵括自然观和社会历史观相统一的一元论唯物主义历史观窄化了。恩格斯在《自然辩证法》中创立了“辩证的同时又是唯物主义的自然观”,这种自然观将马克思历史观的对象限定在人类历史领域,这种做法无疑是对马克思历史观的二重化。[15]他批评恩格斯的这种做法是退回到传统的形而上学哲学观上去了。

2.“发展—统一”论。这一观点是和俞吾金等人的“自然—历史”对立论是反向而动的,恩格斯的自然辩证法是对黑格尔的唯心主义神秘辩证法的颠倒,这实质上是对马克思唯物辩证法的发展;马克思和恩格斯都认可自然辩证法的实质,两者在辩证法的理解上并不存在本质上的区别和差异。“发展—统一”论的观点实际上都属于支持恩格斯的自然辩证法的,但就学者们在具体阐述而言,则分为“发展”论、“统一”论和“综合”论。

(1)“发展”论。这种观点侧重强调恩格斯通过对自然的研究对辩证法的深化和发展。王庆丰强调要追究恩格斯研究自然辩证法的原因,恩格斯的意图是要剥除辩证法在黑格尔那里的神秘形式,将自觉辩证法从黑格尔的唯心主义深渊中拯救出来,以彰显其单纯性和普遍有效性。[16]恩格斯的辩证法不是去研究自然,而是借助研究自然而阐发辩证法。恩格斯的自然辩证法实际上贯彻的正是唯物主义原则,通过对自然科学的研究,确立了辩证法的思维方式。因此,恩格斯自然辩证法和马克思的历史辩证法并不形成对立,两者本质是相同的。胡大平也认为恩格斯的自然辩证法是对马克思没有完成专门辩证法著作的补救举措。他同样认同恩格斯的辩证法乃是基于自然科学事实的研究澄清黑格尔的神秘辩证法的实质的看法,恩格斯并非是对旧哲学传统的倒退和回归,而是对唯物辩证法的发展。[17]恩格斯的自然辩证法不仅坚持了马克思在《形态》中的基本思路,而且是试图以更开阔的视野和更具体的内涵对其进行论证。

(2)“统一”论。这种观点偏向于论证恩格斯的自然辩证法并没有缺失“人”或“主体”维度,马恩都认同自然辩证法,两者在内容和实质上都是统一的。刘森林指出,将恩格斯的辩证法看成与人和实践无关的纯粹外在的自然辩证法属于误解,需要对其进行澄清。在他看来,恩格斯的自然辩证法的基础是现代生产力和自然科学的发展成果,这在根本上与马克思是一致的。将马克思的自然观看成人化自然观,恩格斯的自然观看成抽象自然观是夸大两者在辩证法问题上的某些差异和区别,这是简单化和恶魔化恩格斯的做法。孙亮直接批评了俞吾金将“自然辩证法”和“历史辩证法”对立起来的观点。他认为自然辩证法只能够继续发展,不可以将其消解。基于文本和马克思主义发展史考察,他认为恩格斯眼中的辩证法并非处于“无人视野”中,马克思也一直支持恩格斯的辩证法,两者共同创立的辩证法是自然辩证法和历史辩证法的统一。[18]

(3)“综合”论。这种观点主要是力图对恩格斯自然辩证法的相关“肯定方”和“否定方”做出统一回答,试图将“发展”论和“统一”论综合起来评价恩格斯的自然辩证法。陈锡喜从两方面进行了总括:一方面《自然辩证法》的贡献在于揭示最新自然科学成就所体现的唯物辩证法实质,另一方面恩格斯在思维领域对人的主体能动性方面是对马克思“实践的唯物主义”的证明和发展。总之,恩格斯既没有强化“物质决定论”,也没有倒退到旧唯物主义体系。他认为一切症结在于,持有相反价值判断的人都基于同样的事实判断而认可恩格斯晚年过分强调“物质本体论”而非“实践观”,构建了以“物质”为逻辑起点的“辩证唯物主义”。[19]

随着马克思主义哲学相关研究在基础理论上的不断深化和前沿方面的持续探索,就恩格斯在自然辩证法方面的贡献和评价,“自然—历史”对立论观点的呼声逐渐减弱,“发展—统一”论观点在学界慢慢占据了主流。这种倾向的出现,究其根本,主要还是由于,一方面,国内社会实践的不断展开和深化,时代背景的改变;另一方面,国内马克思主义哲学研究水平的提升和拓展,不再局限于西方马克思主义或西方马克思学的视域和观点,能够做出基于现实和学术的正确判断和理解。恩格斯的自然辩证法思想,一则没有对自然进行抽象化理解,忽视人的活动与自然的密切关联;二则并不是对马克思辩证法的曲解或僵化,而是对马克思辩证法思想的坚持和发展,是对马克思历史辩证法的科学理解。

三、历史唯物主义的当代价值:批判现实的科学方法论

如果说对马克思和恩格斯关于“哲学基本问题”和“自然辩证法的合法性”看法的讨论是在比较微观的基础理论平面上展开的话,那么,关于马克思主义哲学革命之积极成果的历史唯物主义当代价值的讨论则是在更为宏观的叙事层面上进行的。从表面上看,学界对马恩思想关系研究的争论似乎和对这场哲学革命的意义和性质评估关联不大。实际上,这种争论在很大程度上都以或隐或显的方式汇入到这样一种意义和性质评价中。关于历史唯物主义的当代价值的探讨,关于马克思主义哲学革命性质的评估,可以说是当代中国马恩思想关系争论的最高和最深形态。马克思和恩格斯在1845年对一切传统旧哲学进行了彻底地批判,创立了历史唯物主义理论,在大体上完成了一场所谓的哲学革命。关于这样的一种判断或说法,学界几乎没有人持有异议。但是,如何从宏观上评估和理解这场哲学革命的成果之历史唯物主义的意义和性质,学者们却持有不同的意见。从具体讨论来看,对这场哲学革命的评价有两种代表性观点。

1.近现代转型的存在论革命。此种观点主要是认为马克思主义所完成的哲学革命按其实质来说,是对近代以“主客”和“思有”二分为标志的认识论哲学的超越,从而与现代西方哲学一道完成了存在论(或生存论)的革命性变革。有学者从否定的意义上指出,将马克思主义的哲学革命阐释为从近代认识论“进步与转型”到现代存在论的肇始者是刘放桐,而对其全面阐发的则是俞吾金,[20]这种转向的标志是刘放桐于1996年发表的文章《西方哲学的近现代转型与马克思主义哲学和当代中国哲学的发展道路(论纲)》。

刘放桐在文章中对马克思主义哲学革命的性质和意义的理解主要是以西方哲学的近现代转型的革命性为参照系。按照其观点的逻辑,由于西方近代的主客分离的认识论哲学向现代超越主客二分的哲学转型是革命性变更和进步;又由于马克思主义的哲学革命是这种近现代哲学变革的突出表现;因此,马克思主义与现代西方哲学一样完成了对近代哲学的超越性变革。这种哲学革命对近代西方哲学的超越具体表现为:不是以实体和本原为出发点,而是以实践为出发点;不是要建立大全的哲学体系,而是要回到人的现实生活世界。[21]同时,他认为恩格斯在理解实践时采取的是认识论的视角,而马克思对实践则倾向于存在论(生存论)的态度。刘放桐以西方哲学的发展趋向来理解马克思主义的哲学革命的方式,之所以招致反对,主要是因为这种阐释路向的隐性逻辑在于:马克思是对近代哲学甚至现代哲学的超越,而恩格斯则是回归了近代哲学试图以辩证唯物主义构建体系哲学;这样看来,马克思是“进步”的存在论哲学,恩格斯是“倒退”的认识论哲学,两者的对立性便在这种阐释中凸显出来了。

刘放桐关于马克思主义哲学革命的阐释路向,如果说具有隐性的马恩对立论倾向的话,那么,俞吾金则是直接将这一隐性倾向公开和全面化。他认为,在马克思哲学史上存在两条解释路线:一条是恩格斯和列宁阐发的路线;另一条是马克思自己的解释路线。前一条路线是对费尔巴哈唯物主义的回归,后一条路线则与其有着根本的不同。他将这两条解释路线对立起来,以此来制定马克思哲学基础的问题域。俞吾金通过重新理解马克思,将马克思哲学的本质理解为当代西方哲学,即实践哲学对近代哲学的超越。他还将马克思哲学和海德格尔的基础本体论联系起来,认为这是一种生存论的本体论。

2.基于现实的唯物主义科学方法论。此种观点主要是从马克思实现哲学变革的方法论角度来进行思考的,着重强调马克思对思维方法和研究方法的革命所具有的革命性意义,坚持马克思主义哲学的唯物主义基础,反对将其理解为无立场的中性哲学而弱化其对现实的批判性。

“存在论转向”或“本体论承诺”的表达不能一劳永逸地解决马克思主义的当代性问题,历史唯物主义理论的价值也并不能真正展现。面对学术界这种日益流行的马克思主义的存在主义化阐释倾向,孙伯鍨和刘怀玉对其表示怀疑。他们并不认可将马克思主义哲学革命的意义和性质放到当代西方哲学思潮中去理解,所谓近现代转型的革命性意义有片面夸张之嫌。对马克思主义哲学革命的理解不能局限于西方哲学传统的内部转型,而应该基于其转变的现实历史基础。不立足于现实的历史发展,依靠“存在论转向”的解释框架是不可能阐释清楚马克思主义哲学的当代性。[22]

从“存在论”上评估马克思的哲学革命与唯物主义原则有悖。在刘怀玉看来,将马克思哲学革命的意义理解为“存在论转向”属于“过度诠释”。马克思哲学革命并没有在根本上否定认识论的合法性,将其放置于“存在论转向”的视野中则不免将马克思哲学人本主义化。他也不认同将马克思哲学和海德格尔联系起来进行理解,马克思哲学革命的表现不在于“存在论转向”,而在于反对人本主义的历史辩证法。[23]

马克思强调的更多的是“改变世界”而不是“解释世界”,“存在论”和“实践哲学”的说法更多的是在谋求某种“解释”的合法性,真正彰显的革命意义有限。对于孙伯鍨来说,将马克思主义哲学看成实践哲学的说法并不可靠,亦不承认马克思对存在的使用具有本体论意味。他强调马克思主义哲学的彻底性在于坚持存在对意识、物质对精神的本原性和决定性作用,对马克思哲学的本体论讨论也只能限于认识论范围,超出此范围则没有意义。[24]存在哲学主张取消主客的对立和矛盾,实际上是要取消认识论,而以生产活动为基础的人之存在是不可能取消这种矛盾的。孙伯鍨也不认同将马克思主义哲学的当代性理解成与西方当代哲学的有机融合的看法,强调不能忽视两者之间的本质区别和对立,要始终坚持马克思主义的唯物主义基础。孙麾也针对这种“存在论转向”的潮流,他提出马克思哲学要以其实践批判性把握它的时代,将马克思哲学置于到西方哲学的概念和范式框架中,这是对马克思哲学研究的偏离。[25]

总体看来,刘放桐和俞吾金等人更看重从宏观叙事上来把握马克思哲学的当代意义和性质,而孙伯鍨和刘怀玉等人则更强调马克思主义哲学面向现实的世界观和方法论意义。至于马克思和恩格斯的关系,从具体阐释上看,前者更强调马克思和恩格斯的差异甚至对立,后者更在乎马克思主义哲学的整体性,反对将马恩区别和对立起来的做法。双方的阐释在根本上都是试图突破传统的解释路线,探究什么是真正的马克思主义,如何坚持和发展21世纪的马克思主义。但是,在当代中国,我们对马克思主义的发展并不是改弦更张的体系重铸,而需要立足唯物主义原则的稳步推进。

四、关于马恩思想关系争论的评析

这场争论的时日之持久正如孙伯鍨先生所预料,时至今日,关于马恩关系的讨论还在继续着。针对俞吾金的“差异论”观点,依然有学者撰文[26]指出其一些相关文章中的马恩“差异论”观点值得商榷,存在误读经典和论证不充分的缺陷。有学者试图从不同的视角给出新的解决方案,如从“合理形态”的辩证法视角提出“张力论”的阐释方案。[27]也有学者深入文献文本的详细考察,试图从《关于费尔巴哈的提纲》的原始稿和修改稿之间的区别来理解马克思和恩格斯之间的思想关系,提出马恩的思想关系是“差异基础上的一致”。[28]还有学者考察比较马克思和恩格斯对待摩尔根学说的观点,来论证马恩在对待摩尔根学说上的差异是一种互补而不是对立。[29]总之,马恩关系问题始终是学术界关注的热点议题,争论的焦点也在不断改变。

首先,马克思和恩格斯作为两个独立的思想家,自然有其独立的理论思考和阐述表达方式,但两者的思考和表达始终是基于同一理论前提和核心原则上展开的。马克思和恩格斯思想之间的确存在一些具体理论表达和观点阐述上的不同,但是,这些相异之处并不构成根本原则上的区别。马克思和恩格斯在哲学基本问题上,在哲学世界观上和辩证法上,甚至在政治经济学批判原则上都是内在一致的。任意片面夸大两者之间的差别,甚至将差别上升为“对立”或“内在矛盾”都是不可取的。马克思与恩格斯的思想关系的内涵在于:有同有异、大同小异,同中有异、异中有同。既是继承与发展的关系,也存在一致和差异的情况。不可为了求新求异,肆意割裂两人之间的思想内在一致性。

其次,不容否认的是马克思和恩格斯皆是马克思主义的创始人,恩格斯对马克思主义理论进行了很多的阐释,这些阐释既不是对马克思的简单教条复制,也不是别有用心的对马克思哲学思想的错误歪曲,而是基于时代发展和无产阶级运动的理论和实践之双重需要对马克思主义的进一步深化和发展。在马克思主义研究中“去恩格斯化”或“去马克思化”倾向的实质都是想要“去马克思主义化”“去社会主义化”,这不仅在理论上是错误的,在政治上也是反动的。基于原著和文本的解读和诠释,不反对采取新的方法和技术手段,可需要坚持实事求是,客观公正的科学原则。断章取义、胡乱拼贴和张冠李戴的随意曲解绝对不可能“回到马克思”,这种研究只能是一种僭越,一种非法的僭越。唯物辩证法始终是我们进行马克思主义研究的根本方法,“解释学”“文本学”“文献学”以及“考据学”等方法只能作为提升我们研究的辅助性方法,而不能将之奉为圭臬,作为马克思主义研究的至尊法宝,切不可舍本逐末。

最后,对马克思和恩格斯思想进行比较并具体区分二者之间差别的学术研究,这对于打破传统观念和思维,拓展马克思主义研究领域、创新和深化马恩思想研究有着不可忽视的积极作用,对于发展和推进21世纪马克思主义理论研究和建设也有一定的借鉴作用。然则,马克思主义不是没有自己的固有本性、任人搓揉的小面团,不能为了纯粹的学术创新任意解释和改造马克思主义。在吸收、借鉴西方马克思主义和西方马克思学的研究中,既不能将西方马克思主义当作马克思主义哲学的“最佳视角”和“最高境界”来仰视,也不能对西方马克思学过于迷信和盲从,不能将马克思主义哲学当作单纯的学术对象去研究,否则无法揭示它所发挥的巨大的时代作用。[30]在比较恩格斯和马克思的研究中亦不能采取绝对化、片面化、纯学理化的主观主义的思维方式,将马克思主义研究变成脱离现实生活和人民群众的思维游戏,阉割马克思主义的革命实践本性。以超阶级、非意识形态化的态度看待和研究马克思主义,这是一种对马克思的误读,必然偏离了马克思主义。[31]马克思主义的生命力始终是与社会现实之实践须臾不离的,而不是局限于象牙塔里的抽象的文字和概念游戏中。