刍议高校通识教育质量文化

郭洪瑞,冯惠敏

(1.华东师范大学 课程与教学研究所,上海 200062;2.武汉大学 教育科学研究院,湖北 武汉 430072)

2015年,国务院印发的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》指出,建设“双一流”高校要“坚持以中国特色、世界一流为核心”。[1](p1)这对我国高等教育的内涵式发展提出了进一步的指导和要求,质量意义凸显。具体来看,“中国特色”要求建设独具特色的大学文化,主要体现的是“文化”的价值意蕴;“世界一流”是质量意识在高等教育领域内的深入贯彻,指向高校的高质量发展,主要承载的是“质量”的价值意蕴;可以说“双一流”工程的建设方针体现了“文化”与“质量”在高等教育重要顶层战略上的深度结合。通识教育质量文化是大学文化的重要组成部分,其以质量文化的视角看待高校通识教育的发展,不仅强调文化的涵育,同时强调质量的提高,这与“双一流”工程的建设方针在本质上是十分契合的。

同时,高校质量文化的建设与高等教育质量的提高息息相关,是顺应“双一流”时代背景,推进高等教育内涵式发展的现实路径。教育部高教司司长吴岩也多次强调质量文化建设的重要性,认为“抓质量就是抓责任、抓标准、抓激励、抓评估;要建设质量文化,引领质量发展。”[2](p2)通识教育作为高等教育的重要组成,是高校提高办学质量的重要着力点,且高校通识教育质量文化作为高校质量文化的子系统,内涵丰富,对于促进高校通识教育质量的全面提高具有重要的现实意义。

一、高校通识教育质量文化的概念初探

目前学界对于高校质量文化与通识教育的研究均取得了一定的成果,但高校通识教育质量文化这一主题尚无人关注。我们可从高校质量文化和高校通识教育两个视角出发,分析已有研究,并在此基础上系统建构此概念。

(一)高校质量文化。

我国学者建构高校质量文化概念时多从文化视角出发,高校质量文化被视作大学文化的下位概念,包括物质文化、制度文化、行为文化、精神文化等,是硬件及软件的总和。①参见卢晓中:《对创建高校内部质量文化的认识》,载《大学教育科学》2012年第4期;辛静、杨景锋:《高等教育质量文化——大学文化的新语境》,载《大学教育》2013年第19期;何茂勋:《高校质量文化论纲》,载《高教论坛》2004年第3期。但是,在具体的高校质量保障实践中,质量文化的作用多单纯体现为一种精神力量的引领,这与概念界定中质量文化涉及物质、制度、行为、精神四维的建构相悖,呈现出理论与建设路径不一的悖论。西方学者在建构高校质量文化概念时多从高校质量保障实践出发,将其看作是高校质量保障模式的革新,但对大学文化与质量文化之间的联系论述不足。②参见Bendermacher G W G,Egbrink M G A O,Wolfhagen I H A P,et al.Unravelling quality culture in higher education:a realist review[J].Higher Education,2017,73(1):39—60;Harvey L,Stensaker B.Quality Culture:understandings,boundaries and linkages[J].European Journal of Education,2008,43(4):427—442;Ali H M,Musah M B.Investigation of Malaysian higher education quality culture and workforce performance[J].Quality Assurance in Education An International Perspective,2012,20(3):289—309;Report to the Storting(white paper):Quality Culture in Higher Education[R].Ministry of Education and Research(Norway),2017:14.综合已有研究,本文将高校质量文化界定为:高校质量文化是高校成员人人致力于高校教育质量保障和提升的文化,是大学文化的子系统,既包括趋向显性的质量保障内容、技术与制度等;又包括趋向隐性的文化理念、高校成员的自觉性、参与度与向心力等,是“质量意识”与“文化理念”在高校质量保障实践中耦合的产物,具体可分为物质、制度、精神、行为四个层面。

(二)通识教育质量文化。

关于高校通识教育质量文化的研究是通识教育与质量文化的融合研究,既需要立足于通识教育的改革实践,又需要明晰质量文化的核心要义;强调以质量文化的视角探析通识教育改革。立足于高校通识教育发展的实际,通识教育质量文化应是高校质量文化的子概念。因此,本文认为通识教育质量文化是“质量意识”与“文化理念”在通识教育质量保障与改革实践中深度耦合而成的文化,致力于通识教育质量的保障和提升;既包括趋向显性的通识教育质量保障制度、技术、方法与手段等,又包括趋向隐性的通识教育质量文化观、文化理念以及高校成员的自觉性、参与度与向心力等,可分为显性通识教育质量文化和隐性通识教育质量文化,涉及物质、制度、精神、行为四个层面,呈现出“一体两面四层”的结构。

二、高校通识教育质量文化的结构剖析

高校通识教育质量文化既是一种文化样态,又是一种质量实践,呈现出“一体两面四层”的结构。

(一)通识教育质量文化中的“一体”。

通识教育质量文化是“质量意识”与“文化理念”在通识教育质量保障与改革实践中耦合的产物,本身又是一种更为深层次的通识教育改革,其诸多要素是统一于通识教育质量文化建设的实践的,从而在“质量文化”的理念作用下聚合成一个理论与实践相结合的“统一体”,即:通识教育质量文化结构中的“一体”。

(二)通识教育质量文化中的“两面”。

通识教育质量文化结构中的“两面”强调的就是通识教育质量文化的显性面和隐性面,且二者在该文化实践中是可以动态转换的。显性通识教育质量文化指向的是外显的通识教育质量文化,包括高校成员为提升通识教育质量而进行的通识教育质量管理、制度建设、质量评价、课程建设等一系列实践活动。隐性通识教育质量文化指向的是内隐的通识教育质量文化,包括高校成员在致力于通识教育质量保障的实践中形成的通识教育理念、质量文化观、自觉性、参与度和向心力等。

(三)通识教育质量文化中的“四层”。

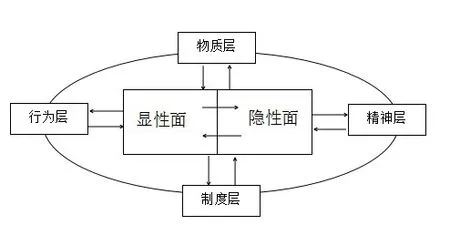

图1 通识教育质量文化“一体两面四层”结构示意图

在进行通识教育质量文化建设的实践中,其显性面与隐性面是动态变化的,在相互转换的过程中,依据其具体表现形式与特征又可分为物质层、制度层、精神层和行为层,从而构成通识教育质量文化结构中的“四层”,指向具体的实践。物质层通识教育质量文化表现为物质基础设施,如教学楼、信息化教室、报告厅、校园育人环境、组织机构、课程资源、媒体平台等。制度层通识教育质量文化表现为通识教育的课程建设制度、激励制度、评价制度等。精神层质量文化表现为通识教育的培养理念与目标、通识教育质量文化理念、通识教育质量观、高校成员自觉参与通识教育质量保障的文化氛围等。行为层通识教育质量文化表现为通识教育质量文化建设实践中高校成员的相关行为及其风貌,包括教学改革、活动开展、师资培训、教风学风等。

综上,通识教育质量文化表现为理论与实践相结合的“统一体”,显性与隐性相融通的“辩证面”,物质、制度、精神、行为相统一的“实践层”,从而形成了“一体两面四层”的结构。

三、高校通识教育质量文化的建设原则

立足高校通识教育的发展实际,推进高校通识教育质量文化建设应当坚持以下原则。

(一)以学生为中心的原则。

“双一流”时代背景下,高校的人才培养质量是衡量高校质量发展的关键要素,高校通识教育质量的提高离不开学生的参与,而学生修习通识课程的质量也是衡量通识教育质量文化建设情况的重要指标。可以说,以学生为中心的建设原则既是“双一流”时代背景的要求,也是推进通识教育质量文化建设的现实需要。因此,要坚持通识教育质量文化建设依靠学生、为了学生,建设成果与学生共享,将学生视为通识教育质量文化建设的主体和重要的力量,鼓励学生参与通识教育质量保障实践中的管理、评价、监督等各种活动,并关注学生的通识教育学业质量。

(二)全面性的原则。

全面性原则源自全面质量管理理论,是通识教育质量文化的另一重要建设原则。全面性原则的两个重要元素是“全过程”和“全成员”。“全过程”强调通识教育质量文化建设要贯穿于高校通识教育的全过程,既不能只强调供给侧的措施出台,也不能只看重需求侧的学生体验,而是要贯穿于该文化实践的方方面面和全过程;同时既要加强通识教育质量文化的理论引导,又要将其落实于具体的高校通识教育实践中,从而实现通识教育质量文化理论层面与实践层面的统一。“全成员”强调的是包括高校管理人员、教师、学生在内的高校成员都应该投身于通识教育质量文化建设的实践中,并形成一种对于高校通识教育质量意义的共同理解与认同感,自觉性和向心力。

(三)文化自觉与文化自信的原则。

根据文化自觉理论,“文化自觉是指对文化有自知之明,其源于对‘根’的找寻与继承,对‘真’的批判与发展,对发展趋向的规律把握和总体指引。”[3](p443)文化自信,则是习近平总书记结合过往论述所提出的时代命题,强调一个民族、一个国家以及一个政党要对其文化的生命力持有坚定信心。坚持文化自觉与文化自信的原则要求我们在推进通识教育质量文化建设中要促进高校成员明晰通识教育的目标理念和质量意义,鼓励其投身于通识教育质量文化建设的各项实践,并在该实践中积极总结相关规律;以此培养高校成员指向通识教育质量文化建设的文化自觉与文化自信。在此基础上,在通识教育质量文化建设的实践中要培育一种自由宽松的氛围,促进高校成员在投身于该文化实践的过程中形成一种自觉的主人翁意识,并对通识教育质量文化的建设保持热情和自信,从而形成“自觉—自信—自觉”的循环。此外,我们在进行通识教育质量文化建设时还应当植根传统,弘扬中华民族的优秀文化,并将其统一于通识教育质量文化的建设实践中,进一步促进大学文化的涵育。

(四)自上而下地宏观引导与自下而上地自主生成并重的原则。

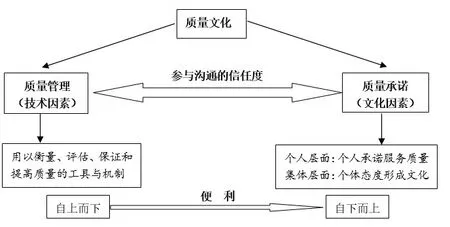

该原则是对欧洲大学质量文化工程相关倡导的变式借鉴。欧洲大学质量文化工程始于2002年,是欧洲大学联盟(EUA)组织各高校进行的有关于高等教育质量保障实践的相关调查,该工程认为:“质量文化既包括技术因素,也包括文化心理因素。”[4](p10)前者包括制度和管理手段等,后者涉及高校成员的参与性等,并将技术因素看成是自上而下地管理,将文化心理因素看成是自下而上地涵育。需注意的是,在欧洲的质量文化框架中,其“自上而下”针对的是管理技术因素,“自下而上”强调的是文化心理因素,二者并不融通。(图2)

立足于高校通识教育质量文化的建设实践,“自上而下”强调“质量意识”与“文化观念”耦合的理念要自上而下地贯穿于整个通识教育质量文化建设的实践,并与大学文化一同起到引领作用;同时强调在该文化实践中要注重相关管理规则、制度的制定与完善,从而进行自上而下地管理与引导。“自下而上”一方面强调建构通识教育质量文化要注重培育自由宽松的氛围,使高校成员在通识教育质量文化的建设中对通识教育的相关要素进行筛选、优化、调整和整合,发挥通识教育质量文化的聚合功能与调试功能;另一方面强调四个层面的通识教育质量文化实践对于整个通识教育质量文化系统自下而上地不断丰富。可以说,在高校通识教育的语境中,“自上而下”与“自下而上”并不局限于单一的文化理念或质量实践,而是相互融通的。

四、高校通识教育质量文化的建设策略

图2 欧洲大学质量文化工程框架示意图

表1 我国部分高校建立的通识教育机构

高校通识教育质量文化建设不是完全否定高校之前的通识教育改革,而是植根于高校通识教育的发展实际,并将其统筹为物质、制度、精神、行为四个“实践层”,从而深化通识教育改革。推进高校通识教育质量文化建设应当坚持“四个层面”统筹兼顾。

(一)物质层通识教育质量文化的建设。

物质层通识教育质量文化是整个通识教育质量文化实践的基础和支撑,其核心内容应包括基础设施建设、通识课程体系建设、通识教育学习资源网络建设和通识教育媒体平台建设。

1.完善基础设施建设。

推进物质层通识教育质量文化的建设首先应当加强基础设施的建设,推进校园教室的信息化建设,配备相应的多媒体教学设备,建立一批智能教室、研讨室等,以解决我国高校目前通识课班容量较大的问题。同时,借鉴我国通识教育改革标杆高校,设立专门负责通识教育管理的机构,推进通识教育改革。代表性的通识教育机构见表1。

2.建设通识课程体系。

通识课程体系的建设也是物质层通识教育质量文化建设的重要内容,是高校进行通识课程教学的重要基础,也是高校将通识教育的目标理念落实于实践的重要体现。各高校课程体系的建设应当立足于本校实际,并积极借鉴吸收通识教育改革标杆高校的课程体系,强调学科的贯通、人文与科学的并重、本土传统与国际视野的统一、人文情怀与科学素养的统一、古代文明与现代科技的统一。如此,既能保证通识课程体系划分的专业性,又能凸显高校自身的独特性。

3.搭建通识教育学习资源网络。

为给学生学习创造条件、提供选择,高校应坚持线上与线下并举,搭建丰富的通识教育学习资源网络,主要包括结合自身实际完善MOOC课程建设、丰富图书馆相关图书资源、定期开展通识教育相关讲座、建立通识教育学习资源网站集成平台等。此外,高校还应结合自身实际建设通识教育媒体平台,包括通识教育的官网、微信公众号和官方微博等,为介绍和宣传通识教育质量文化建设的理念和相关举措创造条件,并保持相关信息的及时更新。

(二)制度层通识教育质量文化的建设。

制度层通识教育质量文化是通识教育质量文化系统中极为重要的内容,主要表现为各种服务于高校通识教育实践的制度。

1.完善顶层管理制度。

顶层管理制度强调的是高校通识教育的管理机制的运行及各部门的分工。当前我国各高校通识教育的领导体制与组织机构多由本科生院或教务处负责建设,以成立通识教育中心、通识课程委员会等为主要形式。“双一流”背景下高校通识教育质量文化建设应当以学生为中心,在通识教育的组织机构中鼓励学生力量的加入,例如,高校可以切合自身实际建立专门负责通识教育管理和发展的通识教育工作小组。工作小组成员由校领导、教师和学生以一定的比例组合而成,并保证小组成员的周期流动性,以此来促进各群体参与通识教育质量的保障和管理,培养高校成员参与通识教育质量文化建设的自觉性和向心力。

2.优化课程建设制度。

高校应立足本校实际推进课程建设制度的完善。具体而言,可借鉴部分代表性高校的经验,在制度层面明确通识课程的目标、主体、师资与教学、管理与激励等内容,从而为通识课程建设提供制度保障。例如北京大学于2018年发布的《北京大学通识核心课程建设办法》详细地说明了通识核心课程建设的目标、教学内容与方法、建设主体与建设路径。[5]武汉大学于2016年发布的《武汉大学通识课程建设管理办法》包括总则、课程规划与类别、课程准入、课程师资与教学、课程管理与激励、课程退出、附则。[6]这些方案详细规定了通识课程建设的相关制度与路径,具有重要的借鉴意义。

此外,高校应当进一步增加对于通识课程建设的经费支持,在保证公平性的基础上简化通识课教师申报课程的流程,并在遴选过程中强化专家评价,咨询相关专家的意见,引入同行评价和学生评价。同时,优化通识课程的动态准入与淘汰机制,并在课程建设过程中定期通过座谈、问卷等方式征求教师的意见和建议,优化通识课程的“申报与遴选”制度。

3.加强教师制度建设。

教师制度的优化和完善是较为关键的环节。其一,应当完善通识课教师的考评制度与薪酬制度。高校应为表现优秀及授课质量较高的教师设置奖励,在职称评定上给予一定的倾斜,对授课质量较低的教师则实施周期性淘汰,形成通识课师资队伍的流动机制。同时,提高通识课教师的薪酬待遇,通过考评制度与薪酬制度培养教师的积极性,提升教师的获得感。

其二,高校应完善通识课教师的聘任制度及课程安排方案。在聘任时严把质量观,同时强化对通识课教师的筛选和管理,鼓励教授参与通识课程的教学,扩充通识教育的师资队伍,并优化通识课程的时间安排,从而适当减少通识课教师的人均授课量,减轻其授课压力。

其三,建设并完善通识课助教制度。为进一步提高通识课程的教学效果,高校可探索建立助教制度。在全校范围内结合专业的特点,由较为优秀的研究生通过统一组织的应聘考核后担任助教。作为助理教师,同样应对助教进行通识教育意识与素养、教育教学方法、管理等内容的培训,并建立学生评价制度,设置奖惩机制,严把质量观。

4.完善通识教育评价制度。

当前我国高校虽然都对通识教育的质量进行了一定的监控与调查,如武汉大学的年度通识教育质量报告、听评课制度、督导团制度;浙江大学的通识教育白皮书机制;复旦大学的通识教育质量调查等。但关于通识教育质量的评价多由本科生院或学校其他机构进行,缺乏校外独立的第三方评价,评价制度与评价体系有待进一步优化。基于此,高校应搭建全方位的通识教育评价体系,坚持校内评价与校外评价相结合,贯彻“以评促建”的理念。校内评价包括学生评价、专家评价、教师评价、高校自评等;校外评价强调加强独立的第三方机构参与评价,确保评价的真实与客观。此外,通识教育资源配置制度也应当引起高校的重视,资源配置制度应该分校院两级进行,从而通过专门的通识教育资源配置系统在学校和学院两个层面保证通识教育的课程建设和活动开展等等。

(三)精神层通识教育质量文化的建设。

精神层通识教育质量文化是通识教育质量文化系统的核心,贯穿于整个通识教育质量文化系统,其核心内容包括通识教育理念目标、通识教育质量观、高校成员自觉参与通识教育质量保障的文化氛围。

1.明确通识教育理念与目标。

通识教育理念目标是高校通识教育相关活动的重要指引,是关于高校通识教育本身价值意蕴的深刻解读。各高校应厘定自身的通识教育目标并注重与自身大学文化相结合,突出特色。例如,复旦大学将通识教育改革统一于本科生教育的具体实践中,并将其视为提高人才培养质量的重中之重,在厘定通识教育目标的同时考虑了自身的独特性。《复旦大学章程》在论及学生培养的目标时强调了人文情怀、科学精神、专业素养和国际视野,并希冀学生在未来一段时间内成为领袖人物和栋梁之材。其通识教育的目标具体表述为:“将通识教育理念贯穿人才培养全过程中,培养学生的健全人格和可持续发展能力。主要包括对人类文明丰富性和多样性理解的能力、现代性社会基础性框架认识的能力、对中国文化与智慧有深刻体认的能力、对科学方法论和批判性思维把握的能力。”[7]从上述表述可以看出,复旦大学关于通识教育的理念目标是人文素养与科学素养的统一、是个人成就与社会贡献的统一、是传统文化与现代文明的统一、是本土眼光与国际视野的统一,与该校的人才培养理念一脉相承,本质上十分契合,具有一定的借鉴意义。

2.建设通识教育质量观。

通识教育质量观对整个通识教育质量文化建设实践具有重要的导向意义。借鉴《北京大学一流大学建设高校建设方案》中的创新、协调、绿色、开放、共享的“双一流”工程建设理念,[8]宏观来看,在“双一流”时代背景下,高校通识教育质量文化也应该构建与五大发展理念相结合的质量观,即:“创新、协调、绿色、开放、共享”的质量观。“创新”的质量观强调高校成员参与通识教育实践时要勇于创新,积极为通识教育质量文化的生成贡献力量;“绿色”的质量观强调的是真实和健康,高校在推进通识教育质量文化的建设中应当立足实际、不急于求成,将其看作为一个逐步推进的过程,同时强调评价的真实和客观;“协调”的质量观强调的是一种合力,应鼓励高校各成员积极参与通识教育的改革和管理实践,协调通识教育的诸多要素,通过整合和优化来促进通识教育质量的提高;“开放”和“共享”的质量观强调的是高校通识教育质量文化建设不应该闭门造车,而应立足国际视野,并与其他同行高校积极交流相关经验。

3.高校成员自觉参与通识教育质量保障的文化氛围。

高校成员自觉参与通识教育质量保障的文化氛围的侧重点在于提高高校成员参与通识教育质量文化建设的积极性和向心力,即通识教育质量文化的文化自觉。高校应当促进高校成员明晰通识教育的目标理念和质量意义,鼓励其投身于通识教育质量文化建设的各项实践,并在该实践中积极总结相关规律,形成“自觉—自信—自觉”的循环机制等等。

(四)行为层通识教育质量文化的建设。

行为层质量文化体现为高校成员的相关行为及其风貌,核心内容包括教学改革、教风学风、活动开展三个方面。

1.推进通识教育教学模式改革。

在通识教育的教学改革方面,高校应鼓励教师运用多样的教学方法,包括启发诱导法、习明纳尔法、讲授法、小组讨论法、情境教学法、现象教学法、抛锚教学法等。同时,可借鉴复旦大学、武汉大学等通识教育改革标杆高校,推进“大班授课、小班讨论”的教学模式,混合式教学模式和团队教学模式。

“大班教学、小班讨论”是指将授课过程分为“教学+讨论”两个部分。由于通识课的选修人数较多,一堂课的人数通常会达到上百人,需要通过大班授课来完成基本的教学任务,讲授基本的教学内容。大班教学完毕,在学生对课程基本内容有了一定的了解后,通过分组进行小班研讨的方式对已授内容进行深度的理解辨析,从而加深学生对于相关课程的理解。

混合式教学是在教育信息化背景下诞生的一种教学模式,它采取线上教学与线下教学相结合的模式,主张充分利用线上课程资源丰富教学,从而与传统的课堂教学模式互为补充、互通有无。混合式教学模式有利于调动学生的积极性,提升学生的参与感,且能在一定程度上弥补班级授课制的不足,这对于提高通识课教学质量具有重要意义。例如武汉大学通过加强MOOC课程的建设,依托线下课堂教学与线上MOOC教学进行的混合式教学创新。

团队协同教学是我国高校推进通识课程教学改革的另一种模式探索。“协同教学以协同论的基本原理为其方法论基础,从改革教师结构、课程内容等方面入手,对教师的优化组合和课程内容的有效传达具有深刻意义。”[9](p3)团队协同教学在一定程度上打破了教师以个人为主的教学方式,通过教学团队的建设由多名教师合作完成一门课程的教学,这有利于充分发挥每位教师的优势,促进师资资源的合理分配,最终提高教学质量。例如,武汉大学搭建的“4-2-660”课程体系中的两门“导引”通识基础课,即《人文科学经典导引》与《自然科学经典导引》便采取了团队协同教学的模式。《人文科学经典导引》教学团队选拔集结主讲教师共计25人,《自然科学导引》教学团队选拔集结主讲教师共计24人。教学团队开展以“说课”和“录课”①在两门导引课的集体备课中,“说课”即每位教师讲解自己的授课思路并与大家讨论完善;“录课”指为正式上课提供相对成熟的教学模版以供借鉴。为主要形式的集体备课,互相交流各自的课程设计及教学思路,并定期举办研讨活动,分享两门导引课的授课经验。此外,两门“导引”课程还有88位教师和200余位研究生助教参与了小班研讨的策划与主持。[10](p1)

2.加强教风学风建设。

在教风学风建设上,高校应该继续关注通识课教师的专业发展,加强通识教育师资队伍的培训,设立相关经费,并在培训中兼顾通识理念素养、教育教学方法、评价考核方式等内容,全方位提高通识课教师群体的质量。一方面鼓励高校教师积极参加“通识教育联盟年会”和“通识教育核心课程讲习班”等全国性的通识教育师资培训活动;一方面高校内部也要积极开展相关的师资培训活动,坚持校内培训与校外培训并重。在学风建设上,高校应当加大对于学生学习质量的监测和评估,以评促建;同时通过对通识教育目标理念的宣传解读及通识教育文化氛围的营造等调动学生学习的积极性。

表2 我国部分高校开展的通识教育活动

3.开展多样的通识教育活动。

通识教育相关活动的开展是高校通识教育活力与氛围的重要体现。一方面,在借鉴我国通识教育改革的标杆高校经验的基础上(表2),各高校应立足自身实际,组织开展相应的通识教育活动,如通识教育大讲堂、通识教育博雅沙龙、通识教育系列讲座、研学游学活动等。另一方面,高校应当调动学生参与各项通识教育活动的积极性,鼓励学生自行设计并组织开展相关活动,而不应局限于高校组织、学生参加的活动开展模式。

综上,高校通识教育质量文化是理论与实践的统一体,“双一流”背景下,推进通识教育质量文化建设应当立足于各高校的实际,并注重变传统的通识教育改革为通识教育质量文化建设,在通识教育改革已有的基础上于物质、制度、精神、行为四个实践层面中系统推进,形成通识教育发展的新模式与新格局。