苏立文* 二十世纪中国艺术史研究与收藏的先行者

洪再新

20世纪中国艺术的收藏是同时期艺术史的重要组成部分。千禧年之初,国内外市场都张开双臂,激情饱满地拥抱已经逝去的百年中留下的艺术品——这在此前25年让人匪夷所思。1例如,当谢柏轲[Jerome Silbergeld]于1987年发表〈西方中国绘画史研究专论〉[Chinese Painting Studies in the West: A State of the Field Article]时,并未涵盖现代中国绘画,仅简要列举了几项参考文献。他写道:“鉴于现代中国画急剧变化的特点,鉴于迄今为止对这一专题的有限研究,因而本文不包括这部分的内容(但这方面可以参阅:Sullivan 1959;Kao 1972; Soong 1978; Li 1979; A.Chang 1980; Laing 1984; Woo 1986; Cohen 1987;Silbergeld 1987a; Ellsworth; Croizier; Nagin 的论作)。”张欣玮、洪再辛、龚继遂译,谢柏轲校,收入洪再辛编,《海外中国画研究文选》,上海人民美术出版社,1992年,第10—64页。当今艺术市场之所以格外出彩的原因之一,在于长期以来古代中国艺术研究和近百年现代艺术研究之间的一道巨大的鸿沟。20世纪上半叶起,中国古代艺术几乎所有重要门类的国际收藏都迅速地扩大了规模。20世纪初以来,这些收藏的图录,尤其是西文出版物,为我们详细研究和全面考察提供了宝贵材料。与之相比,20世纪80年代之前,针对同时期中国艺术的参考书目屈指可数,复制的图版也为数寥寥,反映出海内外的这部分收藏相对滞后。2一个很好的例子见Laing,Ellen.Index to Reproductions of Paintings by Twentieth-Century Chinese Artist.University of Oregon,1987,revised edition,Ann Arbor,University of Michigan,Center for Chinese Studies,1998。因此,艺术史学者们在写作时若涉及这些题目时困难重重,而西方学术同仁更是视为畏途。迈珂·苏立文[Michael Sullivan,1916-2013](图1)不同寻常的收藏经验为我们提供了一个难得而重要的认知框架,用以考察现代中国艺术史是如何被书写的。其书写进程便始于接触和收藏现代中国艺术。

图1 洪再新《苏立文教授在牛津寓所墙上为黄宾虹1948年所赠《松阴待渡图》2008年

尽管苏立文从未将自己视为像好友贺德立[Geoffrey Hedley,?-1958](图2)那样活跃的收藏家,3贺德立从1945年起直至去世,一直供职于英国文化委员会,长驻亚洲。1946—1952年他主管上海驻点。这段时间他收藏了数目可观的一批中国画,其中大部分遗赠给了吴寰与苏立文收藏,并于2002年在阿什莫林博物馆展出。 http://www.ashmolean.org/ash/objects/paintings他早在20世纪40年代的开创性研究,却揭示了收藏这一行为在20世纪中国艺术史的书写中的关键作用。在他的众多著述中,《二十世纪中国美术》[Chinese Art in the Twentieth Century,1959]——该领域英文专著的开山之作——强调了视觉图像和中国时局之间的显著联系,并阐明了艺术发展的类别与断代问题。在此笔者想指出苏立文的写作与艺术收藏之间的关联性。

图2 Walker,Ethel(1861-1951).Geoffrey Hedley.Oil on canvas.64.1 cm×76.6 cm,c.1942,The Ashmolean Museum

众所周知,苏立文走上艺术批评和史学之路纯属巧合,而他收藏现代中国艺术也同样如此。从剑桥大学毕业后,他来到战时中国的西南大后方,志愿为国际红十字会驾驶救援补给车。在那里,通过吴寰(1919—2003)(图3)4他们于1943年7月20日喜结良缘。——他们不久后便结为夫妻——他结识了在1940—1946年间避难于四川的诸多艺术家。这段经历让他接触到了同时代中国艺术家的创作。然而,与受过专业训练的汉学家和中国艺术史学者有所不同——他们往往通过中国的个人收藏学习和研究古代艺术品,苏立文经历的状况却完全出人预料之外。

图3 庞薰琹《吴寰像》,木板油画47.7 cm×39.5 cm 1945 1946年之间苏立文、吴寰个人藏品

19世纪中叶以来,不论是在都会还是不同区域的艺术家,都越来越感到难以鬻画谋生。5见王中秀,〈黄宾虹十事考之九(上)——居沪前后的海上画坛〉,载《荣宝斋》2002年第2 期,第229—245页。战乱时期,正如苏立文敏锐觉察到的那样,艺术家们的处境变得愈发艰难。这是吴寰和他当时亲历的动人故事:

在成都避难的艺术家们,以吴作人(1908 1997)、小丁(丁聪,1916 2009)、庞薰琹(1906 1985)、雕塑家刘开渠(1904 1993)和漫画家张光宇(1900 1965)6蔡涛校注:查张光宇年表,张当时应该在桂林。但张是否有作品参加也未可知,待考。为首,成立了现代美术会,并于1944年在华西大学校园内举办了首展。展品之一是丁聪的《现象图》,它有力讽刺了国民党治下的社会腐败,以至于不得不被藏起来,以防被特务发现。这幅画最终被一位美国传教士威廉·芬恩[William Fenn]买下,现藏于堪萨斯大学劳伦斯分校的美术馆[Art Gallery of the University of Kansas]。即使像庞薰琹那样有教职的艺术家,也生活在饥饿线的边缘。后来,当英国皇家空军的几位高级军官在中国空军军士学校训练军官时,以及再后来美国第14 空军师前来建立基地,并以B29 远程飞机轰炸日军时,吴寰设法帮助这些艺术家卖画以为他们生病的孩子索取药品。7Sullivan,Michael.Introduction to Modern Chinese Art: The Khoan and Michael Sullivan Collection.Ashmolean Museum,2001,p.12.

令人好奇的是,苏立文身为一名国际红十字会卡车司机,直接或间接地结识了这批艺术家,那么他会如何宏观概述并细致刻画他们的“日常生活”呢?8长久以来身为该领域的领军人物,苏立文并不抱有理论偏见。目睹着现当代中国艺术的历史在风云变幻的世界舞台上一一上演,他始终秉持实事求是的研究方法。他解释道,“我的动机是一种强烈的好奇,渴望去理解,以及尽我所能地运用达见[informed common sense]”。“达见”并不是一种理论体系,但我们会禁不住去审视其概念基础是否体现了一种重经验而轻抽象的英式倾向。见苏立文2005年4月在北京大学就“二十世纪中国艺术与艺术家”一题所做的演讲,他说:“我时常被问到:你是从什么理论角度切入中国现代艺术的?是马克思主义还是毛主义?是弗洛伊德还是荣格?是后现代、拉康抑或其他?我没有理论。”http://www.zgsf.com.cn/cgi-bin/topic苏立文的善意、社会责任感和强大的好奇心使他与中国艺术家们结下友谊,这一至关重要的联系,激励和帮助了他,使他接受挑战,钻研中国艺术。在那些同甘共苦的日子里,与吴寰和苏立文交往甚笃的艺术家们赠给他们许多绘画和速写,吴寰与苏立文收藏[The Khoan and Michael Sullivan Collection]竟是在这样艰难的境况下始见雏形的。比其他西方在华人士更进一步的是,苏立文肩负起了一项崇高却鲜为人知的使命:为他的艺术家朋友们提供具体的援助。他建言英国文化委员会设立中英间的艺术交流项目。他向重庆中英科学合作馆馆长9李约瑟[Joseph Needham,1900-1995]。之妻李大斐[Dorothy Needham,1896-1987]提议将一批有代表性的现代中国绘画寄往英国,并且如有可能,将有代表性的现代英国绘画,包括约翰·派珀[John Piper]、保罗和约翰·纳什兄弟[Paul and John Nash]、邓肯·格兰特[Duncan Grant]以及格雷厄姆·萨瑟兰[Graham Southerland]的作品寄来中国,举办交流展。10见李大斐1945年3月18日致伦敦英国文化委员会的信,藏于伦敦丘园国家档案馆英国文化委员会档案。感谢苏立文于2001年2月1日惠示这封信及其他摘录。在他的努力下,1945年4月,现代中国画展于英国巡回展出,在包括伦敦在内的14 座城市亮相,12 幅作品被选购。11见伦敦丘园国家档案馆藏英国文化委员会档案中同时期的记录。正是这样一种鼎力扶持中国艺术家的意愿标志了苏立文卓越学术生涯的起点。

然而,很少有人意识到,苏立文在30 岁时便搭建起了20世纪中国艺术的观念构架,他后来的所有著述都衍生于此。1946年12月2日,苏立文向联合国教科文组织呈交了《中国艺术现状》的内部报告,是该组织有史以来的第一份此类调查。12承苏立文教授函示内部报告的复印件,在此申谢。他的报告符合西方对于大都市上海及中国其他地区文化艺术的理解:不论是英国文化委员会在重庆的负责人威廉·林赛·伦威克[W.L.Renwick]写过的关于宣传中国艺术的文章,13伦敦丘园国家档案馆藏英国文化委员会档案记录:“1944年2月12日,W.L.Renwick写了有关中国美术及其宣传方式的长篇备忘录发往伦敦。”还是联合国第一任总干事儒连·赫胥黎爵士[Sir Julian Huxley,1887-1975]对联合国在艺术领域所扮演角色的设想,14Huxley,Julian.“The Role of UNESCO in the Domain of the Arts.” The Studio,vol.134,no.655,1947,pp.110-111.都与苏立文的建言一致。这个构架的详尽程度从它的目录上便可见一斑:

第一部分 西方文化的传播

第二部分 造型艺术

第一节 中国传统艺术的特点和现状

第二节 西方艺术的传入与发展

第三节 政治形势及其对艺术的影响

第四节 艺术家的社会和经济地位

第五节 艺术家的心理状况

第三部分 其他艺术

第一节 音乐

第二节 戏剧

第三节 舞蹈

第四节 电影

第四部分 意见和建议

第一部分 调查

第二部分 短期项目

第三部分 长期项目

第四部分 结论

即便在60 多年后的今天,我们仍会惊讶于这份报告的构思广度。它勾勒出中国各类艺术的面貌,涉及范围之广足以和抗战前中国几位批评家们的一份类似概述《近代中国艺术史发展》(图4)媲美。15李朴园(1901—1956)、李树化(1902—1991)、梁得所(1905—1938)、杨村人(1901—1955)、郑君里(1911—1969),《近代中国艺术发展史》,良友图书印刷公司,民国25年(1936)。包含工艺美术、音乐、绘画、戏剧和电影的调查。这份长达41页的报告,其作者既是局外人士又是知情人士,这有助于新建立的联合国教科文组织的决策者们,用崭新的眼光看待中国当下的艺术潮流、这个国家的历史、国内外环境以及不远的将来所面临的显著问题和可能发生的美好愿景。

图4 《近代中国艺术发展史》上海良友图书印刷公司1936年书影

这份报告侧重于“造型艺术”,16苏立文对“造型艺术”[the Plastic Arts]的定义,其背景知识见前注赫胥黎的文章,后者写道:“在这里使用Art 或Arts 这个词,我想取其广义,意指各种各样创造性的艺术,不论是视觉和造型艺术,还是音乐或文字。再者,它还包括应用艺术、工业设计以及所谓的纯艺术。”Huxley,Julian,p.110。可与民国时期的另一参考框架,即不久后出版的《美术年鉴》(图5)相比较。17王扆昌主编,《美术年鉴》,中国图书杂志公司,1948年。王,杭州人,设计师和画家,因1934年在上海组织中国商业美术家协会而知名。该协会在全国有19 个分会(www.hangzhou.gov.cn/main/zjhz/hzsz/citymark)。《年鉴》编审委员会由53 人组成,潘公展(1895—1975)和虞文共任主任委员。值得注意的是,苏立文使用“造型艺术”一词,使其分类区别于《美术年鉴》,前者不包括“书法”和“篆刻”。后者的目录符合中国惯例:

图5 潘公展题《美术年鉴》,1947年

序文

目录

史料

师承纪略

美术家传略

书法

国画

篆刻

西画

雕塑

摄影

图案

论文

因为了解中国方面的亟需,以及联合国能提供的帮助,苏立文的构想比《美术年鉴》更为清晰。首先,这份简短报告与更大部头的年鉴不同,他描绘了一幅关于中国美术的宏大画面,并提出了一些普遍假设,如促进艺术作为社会和政治表达的工具。18例如,中央文化运动委员会和中国文艺协会发起人、国民党宣传部部长张道藩(1897—1968)所写的首篇序文,便只是政治宣传。和《美术年鉴》上各门类的征引条目形成对照,苏立文的报告展示了他的全新认识:这个古老伟大的文明正朝着现代化艰难前行。另一个不同点是,《美术年鉴》的编辑委员们汇集了各类序文以及随机收录的数十篇探讨中国艺术不同议题的文章,而苏立文身为这份报告的唯一作者,综合考察了东西方两大文明之间的冲突所牵涉的文化、社会、经济和心理状况。考虑到这份报告的目的,苏立文还强调了战后联合国教科文组织在推动中国艺术传统发展上所能起到的制度层面的作用。19相比于苏立文关于收藏的简要记录(第13页),梁得所在他基于“绘画”的概述中关注了中国艺术收藏的动向(第41页)。他提出了短期和长期项目,以期在联合国教科文组织的扶持下,这些项目能够直接或间接地助力现代中国艺术发展。英国文化委员会、201945年4月30日李大斐发往伦敦的信函提到,英国文化委员会邀请四川省教育厅厅长、成都四川省博物馆馆长郭有守(1900—1978)访英;他希望在合适的英国博物馆或美术馆展出一批中国艺术品。李大斐附上人选名单,包括:张大千、庞薰琹、吴作人、小丁、徐悲鸿(1895—1953)等。摘录自伦敦丘园国家档案馆藏英国文化委员会档案。中国艺术家和政府以及后来的联合国教科文组织,三方不懈努力将中国艺术推向现代世界,苏立文也参与其中。21苏立文的这些提案是否被采纳尚不清楚,不过他的确在1946年11月巴黎联合国教科文组织第一次大会上,与时任该机构教育处处长的郭有守会面(苏立文2004年8月23日致笔者信)。1947年7月,郭有守在巴黎发起组织一场现代中国绘画展,向他的艺术家朋友庞薰琹、傅抱石(1904—1965)等人征集作品。见傅雷(1908—1966)1947年7月5日致黄宾虹(1865—1955)信,《傅雷书简》,生活·读书·新知三联书店,2001年,第154页。为了呼吁全世界关注“中国艺术现状”,苏立文清晰地阐述了现代中国艺术普遍的或是特定的议题。22《中国艺术现状,呈联合国教科文组织文化部美术部门》[Reports on the Condition of the Arts in China for the Fine Arts Section of the Cultural Division of UNESCO],第5—6页。

报告中,苏立文审慎地运用了他在中国西南地区6年来习得的“达见”。在义务参加红十字会的救援工作后,他出任华西大学博物馆策展的工作。23身为华西大学博物馆策展人,苏立文参与促成了现代美术会的展览。见Sullivan,Michael.Modern Chinese Art.p.12。拜这份工作所赐,他通过申办国际项目为艺术家们提供了切实帮助。24他指出,为中国艺术家提供经济援助必须谨慎行事,因为他们耻于“嗟来之食”。《中国艺术现状》,第34—35页。苏立文非常了解艺术家们创作所需的物资,包括设备和技术资讯(书和期刊)等等。25见《中国艺术现状》第32页,“物质援助”。1945年6月前后,苏立文受李大斐博士请托帮助四地共18 名画家。见1945年6月19日Marjorie Roxby 致伦敦英国文化委员会Major Langdon 的信,原件现存于伦敦丘园国家档案馆藏英国文化委员会档案,信末她说:“我非常希望您能答应这个请求。”Marjorie 的丈夫是Percy Maude Roxby 教授(1880—1947),利物浦大学的地理学家W.L.Renwick的继任者。以下几则细节反映了他与艺术家朋友们微妙的关系(这也体现在他的藏品中),尤其值得注意。

报告开篇描述了“西方文化的传播”,对苏立文来说这是现代主义在中国艺术中的驱动力。但令人惊讶的是,他本人对现代主义的兴趣并不源于剑桥的建筑学教育,却来自庞薰琹,一位留学巴黎的现代派画家。在成都,庞薰琹把艰苦岁月里从不离身的唯一一本法语书借给了苏立文。这是一本关于现代艺术之父保罗·塞尚[Paul Cézanne,1839-1906]的画册。耐人寻味的是,当苏立文给报告用语下定义时,他将中国画家分成了三大类,这是塞尚一代的人也会使用的分类法:

1.传统派画家

2.学院派画家

3.现代派画家261959年的书中,“学院派画家”这一分类消失了,第二章讲“传统国画”,第三章讲“现代艺术运动”。这样的修订,说明1946年以来十几年间,作者拥有了更开阔的视野,得以调整那些从庞薰琹等现代派画家友人处直接获得的观点。见Sullivan,Michael.Chinese Art in the Twentieth Century.University of California Press,1959,pp.31-60。

这种分类将现代派画家与两种传统派别区分开。苏立文由此点出了三派鼎立的20世纪中国艺术的独特性。此时,学院派和现代派画家被认为是“西化”风潮的产物。苏立文立足于自己的观察和中国同事们的观点,结交了现代派画家中最有前途的一位——他的至交庞薰琹(图6)。27苏立文手上有两份关于庞薰琹的评介值得关注。一是宋淇(Stephen Soong,1919-1996)对庞薰琹1946年11月上海个展的评论,提出庞是最有前途的现代派画家的观点。二是傅雷1948年4月所写的评介。此外,他对庞薰琹跨媒介的艺术创作非常熟悉,庞赠送了白描(图7)、油画、水彩和装饰设计作品给苏立文,这帮助他在调查中几乎涵括了所有的造型艺术门类。

图6 [英]苏立文,《庞薰琹》黑白照片,1944年拍摄苏立文、吴寰个人藏品

图7 庞薰琹,《唐代舞女》,纸本设色,32.8 cm×48.8 cm 1945年,苏立文、吴寰个人藏品

当时苏立文对传统画家的认知尚浅。为了能独立评析国画传统,他求教于关山月(1912—2000)。28关与苏互相请益,关辅导苏练习国画,苏帮助关熟悉英语。”见Sullivan,Michael.Modern Chinese Art.p.82。1946年春天,他获得了关山月馈赠的一小幅山水画作纪念,这幅画让人联想到广东画家高剑父(1879—1951)的折衷风格。29关于这幅赠画,苏立文提道:“苏立文见到这幅画的另一版本,赞不绝口。画家无法割舍,便重新画了一幅给他。”见Sullivan,Michael.Modern Chinese Art.p.82。得益于西方艺术训练和新习得的国画实操经验,苏立文敏锐觉察出岭南画派的问题。在这份报告以及后续的著作中,他都非常关切传统与现代的融合问题。30在“艺术家的心理状况”部分,他大致讨论了“‘融合'诸问题”,并强调了“融合的审美问题”。他写道:“或许,用‘融合’这个词会误导人,因为它暗示中国和西方文化的融合将生成不同于两者的第三种文化。这是有可能的——但将发生在已与你我无关的遥远的未来。” 《中国艺术现状》,第22页。当苏立文发表〈在中国学画〉一文,并以关山月所赠《乡村一景》(图8)为插图时,31Huxley,Julian,pp.46-49.他似乎更关注他熟习的传统教学方法。32教学内容自然包括临摹著名的《芥子园画传》。

图8 关山月,《山水图》,纸本水墨设色,1946年,苏立文、吴寰个人藏品

考察苏立文与艺术家们的关系,有助于我们更好地理解他对中国造型艺术的概念划分。他不太认同关山月和岭南派画家们通过折衷来发展国画的方式。33《中国艺术现状》,第22—24页。在第7页,苏立文指出:“广东是另一现代主义运动的摇篮,规模较小,受到当代日本的巨大影响。”他对传统派画家兴趣寥寥,是因为他并不理解他们的创作追求。34避居西南后方时,苏立文没有接触到多少传统派画家。而对于“学习欧洲艺术并遵循学院传统”的画家,他同样并不热衷。相反,他更赞同他的好友庞薰琹35见注29。值得注意的是,庞薰琹和苏立文是用法文沟通的,讨论到各种有趣的话题时,这门外语令双方都能尽可能地保持客观。这段持续终生的友谊,使苏立文的人脉逐渐覆盖了整个当代中国艺术群体。和丁聪36报告中,苏立文提到丁聪“是现代的,这不是指他属于印象主义或超现实主义这样的现代主义运动,而是指他与当下中国的精神一致”。(《中国艺术现状》,第22页)他们避居西南后方时丁聪赠予苏立文的画,很好地诠释了苏立文的论点。所体现的现代派。

从个人立场和庞薰琹的主张出发,苏立文观点鲜明地为20世纪中国艺术构建了分期。对照“西方艺术的发展”,他将叙述分为连续四个阶段:

第一阶段 1911 1920

第二阶段 1920 1935

第三阶段 1935 1945

第四阶段 1945—战后时期37同注36,第7—8页。

这样的断代,在60 多年后的今天看来适用范围有限,这情有可原。苏立文的报告是在极短的时间内遥隔万里之外撰就的。他显然无法亲历上海和其他所谓传统派画家集中的沿海城市所发生的一切。如果他能全面了解这些画家圈子,他的断代就会周全很多吧!苏立文还面临另一困难:在向联合国教科文组织提交报告之前,他装有中国西南之行重要笔记的手提箱,于1946年10月在伦敦地铁上被窃。无疑,在这一挫折之后,他的小规模艺术收藏品对于他的调查准备而言变得越发重要了。

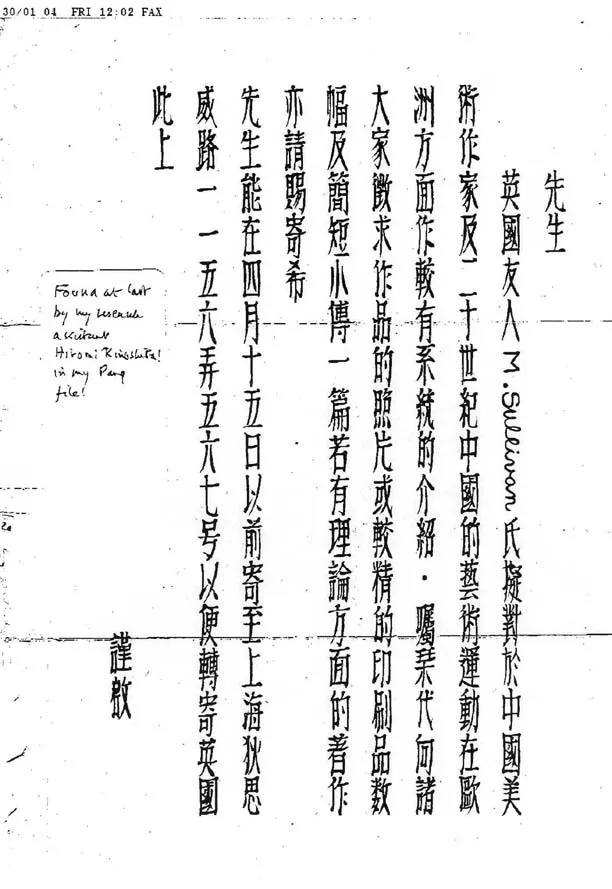

困局之下,苏立文有赖于他在中国的好友们的帮助。1947年初春,返沪执教的庞薰琹代表苏立文向艺术界发出了这样一份传单(图9):

图9 庞薰琹为苏立文书稿征集资料传单1947年,油印,苏立文个人档案保存(左)

英国友人M.Sullivan 氏拟对于中国美术作家及20世纪中国的艺术运动在欧洲方面作较有系统的介绍。嘱琹代向诸大家征求作品的照片或较精的印刷品数幅及简短小传一篇,若有理论方面的著作,亦请赐寄。希先生能在四月十五日以前寄至上海狄思威路一一五六弄五六七号,以便转寄英国。

与此同时,身为文化大使和艺术收藏家的贺德立也向苏立文伸出了援手。他的中国艺术家、批评家和鉴赏家的人脉,为苏立文提供了更充分的资源。一张拍摄于1948年北京的照片(图10)显示,贺德立结识了现代中国艺术界的三位领军人物:传统派画家38苏立文将其定义为:“遵循本土传统,依照传统规范绘制山水、花鸟等主题的中国画家。”齐白石(1864—1957)、木刻家李桦(1907—1994)和学院派画家徐悲鸿(1895—1953)。在上海,贺德立和庞薰琹及其挚友傅雷(1908—1966)(图11)有交往。是傅雷告诉当时在北京的另一位山水画大师黄宾虹(1865—1955),贺德立正在协助苏立文的写作计划,包括为傅雷收藏的黄宾虹画作拍照。39见傅雷致黄宾虹的两封信,1947年4月13日和11月14日,《傅雷书简》,第150页和第152页。傅雷也将传单寄给了黄宾虹(图12)。40见傅雷致黄宾虹信,1947年4月14日,《傅雷书简》,第143—144页。

图10 吴作人,《齐白石、徐悲鸿、李桦与贺德立在北京合影》,1948年拍摄,苏立文、吴寰个人藏品(左)

图11 傅雷照相(右)

图12 傅雷与黄宾虹书1947年4月13日浙江省博物馆(右)

在所有直接或间接响应苏立文征集通告的画家之中,黄宾虹一定是最不寻常的一例。这位国画大家听到消息后深受鼓舞,对苏立文研究现代中国绘画的计划表达了强烈兴趣(图13)。41见黄宾虹致傅雷信,1948年4月16日,收入王中秀编,《黄宾虹文集全编》陆《书信编》,荣宝斋出版社,2019年,第258页。他给全国各地众多友人和弟子写信转告此事,其中一函于1947年12月15日刊发在了广州《中山日报》上。黄宾虹此际赠给苏立文一幅山水画,题为《松阴待渡》(图14),描绘了画家对四川的回忆。42苏立文后来推测,“他选择这一画题或许是因为他听说我们曾入川数年”。见Modern Chinese Art.p.85。

图13 黄宾虹与傅雷书1947年4月16日

图14 黄宾虹,《松阴待渡图》纸本墨笔设色,纵35厘米,横26.3厘米1947年,苏立文、吴寰个人藏品

那时的苏立文并不清楚黄宾虹在中国的名望,43在徐悲鸿于1948年左右寄给苏立文的画家名单中,他介绍黄宾虹为一位“传统国画老画家”,“八十六岁高龄,晚年作品尤为遒劲有力”。笔记由吴作人译成英文。但两人的一段“间接对话”正缓缓展开,笔者的另一篇文章讲述了这个故事。44参见洪再新,〈绍介西人学术,弘扬当代国画——关于黄宾虹晚年和苏立文的一段间接对话〉,载《艺术史研究》2005年第6 辑,第71—103页;修订稿收入洪再新,《黄宾虹的世界意义——中国现代艺术史研究文集》,中国美术学院出版社,2021年,下册第五篇。1953年左右,苏立文在波士顿或纽约买到了一册十二开的黄宾虹山水画。此时他是获得了洛克菲勒奖学金的哈佛博士候选人。1954年,手头拮据的苏立文将其中的六开抵押给丹佛的一位藏家,45见Sullivan,Michael.Modern Chinese Art.p.84。在完成其博士论文后——这篇论文后来以《中国山水画的诞生》为题出版——准备前往亚洲工作。46Sullivan,Michael.The Birth of Landscape Painting in China.University of California Press,1962。其博士论文标题为“Evidence and Sources for the Study of Early Chinese Landscape Painting.” PhD dissertation,Harvard University,1952。

对黄宾虹而言,艺术收藏有三大基本功能。一是保存作品;二是转手投资;三是(通过与他人分享作品)推动鉴藏和审美水平的提高。在此,黄宾虹的册页鬼使神差地帮一位他大力延誉却未曾谋面的藏家解燃眉之急。正因为这份因缘,苏立文日后的著述又将黄宾虹的作品与世界上更多的读者分享。

苏立文选用了代表黄宾虹“壬辰(1952)之变”的扛鼎之作《拟笔山水》(图15),为其《二十世纪中国美术》一书的扉页彩图,给接触现代中国绘画的读者带来了强烈的视觉印象,仿佛是在解释为什么这位老画家会对此书寄托这般热情和厚望。如同一座丰碑,这幅山水的精湛笔墨所构成的视觉冲击力令人惊叹。老画家在题跋中阐述了他革命性的国画史观,宣称中国画学传统复兴于19世纪中叶金石碑学运动昌盛之时。47与当时的普遍观念不同,黄宾虹认为金石碑学运动的兴起——特别是在道光(1821—1850)和咸丰(1851—1861)年间——意味着民族艺术传统的复兴,那时大批文人画家钻研金石学,以精进的笔墨施展个性,各领风骚。参见洪再新,〈试论黄宾虹的“道咸画学中兴说” 〉,载《美术》1994年第4 期,第26—30页。尽管黄宾虹的个人观察不乏争议,他独步古今的书法用笔却与时兴的当代西方艺术——特别是抽象表现主义——有着异曲同工之妙。48见Chu-Tsing Li.Trends in Modern Chinese Painting: The C.A.Drenowatz Collection.Artibus Asiae,1979,p.82。李还指出:“然而,当西方艺术家们力求摒除所有文学和历史内涵,追求纯粹的抽象形式,黄宾虹却试图将所有中国古老传统融进他的艺术之中。”在这幅佳作面前,现代山水画大师身上的“传统派画家”标签就显得格格不入,大可商榷了。

图15 黄宾虹,《拟笔山水》,纸本墨笔设色,1952年新加坡百虹楼旧藏

然而,在探讨为什么黄宾虹的杰作会被选入苏立文的开山之作之前,我们首先应该注意到,此后苏立文在1979年出版的《山川悠远——中国山水画艺术》中选用的则是山水画大师的一幅早期作品(图16)。那本书中他将黄宾虹描述为一位古典派画家:

图16 黄宾虹,山水册页之一,纸本墨笔设色,纵27.3 厘米,横47.2 厘米1925年许,苏立文、吴寰个人藏品

生活在近现代的黄宾虹,作为教师和艺术家,在京沪一带活动。他提笔作画时,就回到了清初大师们的世界里,好像是在证明,他们的创造,过去是而且永远是认识世界的有效方法。在他绝美的山水中,看不出一点画家在二十世纪生活的迹象(原书图101)。49[英]苏立文,《山川悠远——中国山水画艺术》,上海书画出版社,2015年,第157页。

这样的定位似乎与他1959年所写的相悖,那时他将黄宾虹描述为现代的一位代表性画家。

为什么不到二十年,苏立文对同一位山水画家的归类就变得如此不同?苏立文的藏品——包含黄宾虹早期和晚期的作品——至少能部分回答这个问题。将黄氏的早期作品选作1979年一书的插图,可见苏立文更欣赏他的早期风格。同时可以肯定的是,在两本书中,苏立文都是基于他所欣赏的图像来描述现代中国艺术的发展,且在20世纪70年代,当他接触现代中国艺术收藏的机会受到限制时(因而能够获得图片出版的机会也十分有限),他的描述随即发生了改变。

1954—1960年间,当苏立文正在准备第一本书时,他是国立马来亚大学美术馆馆长(图17),这使他接触到了许多现代中国绘画的藏品,特别是黄宾虹的晚年作品。黄宾虹1952年的画作以及书中刊出的另一幅黄氏山水画,都是陈景昭(1907—1972)的藏品。50另外,该书第三幅黄宾虹的画作为傅雷藏品,显系贺德立协助提供照片。身为“百虹楼”主人,陈在岭南和侨界的“黄迷”中颇具名声。51由百虹楼收藏的百余幅画作可见,黄宾虹是极多产的一位艺术家。而黄宾虹本人藏有超过五千幅自己的作品。在他去世后,家属遵其遗愿,将这批画全部捐给了浙江省博物馆。他是黄宾虹亲近的弟子和慷慨的赞助人,多年来建立起这批令人艳羡的收藏。52他们从1947年起时有通信,直至黄宾虹去世,见证了黄氏国画创作和理论的最终成就。在黄宾虹处,尚有1954年1月20日写给陈景昭而未寄出的一封信,记录下了他们不同寻常的师生情谊。见《书信编》,第433—434页。黄宾虹去世后不久,陈与星洲的16 位藏家组织了一次纪念展,展出共85 件作品,苏立文藏黄宾虹所赠《松阴待渡图》也参与其中(图18)。53此次纪念活动出版了图录《黄宾虹先生遗作展览会纪念刊》,中华美术研究会,1955年。1956年6月3日,陈景昭同其他弟子和“黄迷”们在《星洲日报》上发表了一组诗文向老大师致敬。54陈景昭事后将报剪寄给黄师母宋若婴,现存于杭州中国美术学院档案室黄宾虹卷宗。其中刘抗(1911—2004)的〈悼念黄宾虹〉极富见地:“记得廿年前,我和他在上海美专同事,曾组织一个百川书画会,便时常请他做专题演讲,关于我国的文化学术,他自然谈得如数家珍,就是西洋的艺术思潮,他也讲得头头是道,哪怕什么野兽主义或立体主义,都剖析得非常透彻,他能够在中国艺术园地打下坚固的磐石,不是偶然的。”油画家出身的刘抗,和他的好友傅雷一样,敏锐地感知到黄氏艺术中的现代性。55参见傅雷致刘抗函,1961年2月23日,《傅雷书简》,第26页。他发现:“宾虹之于南洋,并不如悲鸿之被普遍认识。就算认识,是否能透彻了解,仍是疑问。事实上,他的艺术造诣,已集古今各家之大成,创出独特的风格。而这种风格,很可能成为我国绘画史上的绝唱。”56该文亦见《刘抗文集》,教育出版社私营有限公司,1981年,第41页。刘先生同庞薰琹、傅雷一同在巴黎学艺,后在上海和庞薰琹一起在上海美术学校教油画,并与黄宾虹同事。1937年,他离沪赴马来亚,自1942年起,以艺术家和中华美术研究会会长的身份定居新加坡,与苏立文相识。在刘抗1957年的个人画展上,苏立文曾为展览图录《刘抗画集》(新加坡:出版机构不详,1957年)撰文。

图17 [英]苏立文、吴寰1954年在新加坡

图18 黄宾虹,《松阴待渡》,收入新加坡《黄宾虹遗作展图录》,1955年6月,第 9页,香港私人藏(黄大德提供图片)

1959年2月,苏立文在国立马来亚大学美术馆举办“新加坡各家收藏中国绘画展览”,基于亲眼见到的珍藏以及对黄氏艺术的透彻理解,他遴选了一批画作,其中包括陈景昭百虹楼所藏黄宾虹作于1952年的那幅精品。57《新加坡各家收藏中国绘画展览》,国立马来亚大学美术馆,1959年,图版37。基于同样的理由,他也为自己的第一部专著选取了这幅“20世纪中国传统山水画大师的表现主义杰作”。58同注57。毫无疑问,博识的南洋藏家们对黄氏晚年作品的推崇,引导苏立文将黄宾虹“壬辰之变”的杰作置于扉页(图19)。

图19 [英]苏立文,《二十世纪中国美术》扉页彩图为黄宾虹1952年《拟笔山水》,伯克利 加州大学出版社,1959年

在苏立文返英和赴美之后,情况又发生了变化。因冷战之故,他能接触到的20世纪中国艺术收藏极其有限。59冷战极大地影响了20世纪中国艺术研究。苏立文与中国大陆的庞薰琹等重要友人的联络不幸中断了几十年。根据赫伯特·里德爵士[Sir Herbert Read,1893-1968] 在1959年9月17日从北京寄给住在新加坡的苏立文的信,里德爵士于1959年9月访问北京时,曾试图帮苏立文打听庞的消息,但没有结果。该航空信函现由苏立文收藏。同时,苏立文也难以接触到东欧国家的收藏。这段时间里,有一些相关资料以德文或东欧国家语言出版,诸如:Neumann,Arno.Chinesische Malerei der Gegenwart: 16 farbige Reproduktionen von Gemälden.Berlin,1958; Hájek,Lubor.& Adolf Hoffmeister.Chinesisce Malerei der Gegenwart.Artia,1959; Hájek,Lubor.Adolf Hoffmeister,and Eva Rychterová,Současné čínské malířství.Nakl.československých výtvarných umělců,1959,由Jean Layton 英译为Contemporary Chinese Painting.Spring Books,1961。这些变动使他未能跟上时代的发展,这些知识本可以修正他对黄宾虹成就的理解。做斯莱德讲座时,可查阅的也主要是他的私人藏品,这就解释了为什么他认为黄宾虹早期的山水册页代表了永恒的“传统”。显而易见,对于任何收藏而言,认识都具有两面性。即便在他1959年的两本出版物中,苏立文都采用了黄宾虹1952年的山水画,但他个人还是更偏爱老画家的早期风格。60在2003年11月18日和2005年3月28 至30日与笔者的对话中,苏立文提到他更钟爱自藏的黄氏山水册页所展现的早期风格。值得注意的是,苏立文是在1973年重访中国之后做出了这种反常的选择,那时20世纪中国艺术仍被国内外学术界所忽视。611949 到1976年间反映中国艺术发展的中文出版物被译成外文者屈指可数,诸如一本工艺美术书(『中国の現代美術工芸品』,外文出版社,1950年)和另一本户县农民画集(Peasant Paintings From Huhsien County.People’s Fine Arts Publishing House,1950)。1972—1979年间李铸晋汇编苏黎世C.A.Drenowatz 藏现代中国画图录一事,苏立文似乎不甚了解。李铸晋的导言中提到苏立文1959年的著作“很遗憾早已绝版。这本图录旨在增补此书”(见第v页)。然而,在冷战后期,苏立文的中国友人仍旧在他的现代中国艺术写作中扮演着关键的角色(图20)。62从1976年到1977年冬,黄永玉(1924—)通过朋友向身处牛津的苏立文寄去几幅画。苏立文记述,“他要我们三选一”(Modern Chinese Art. p.90)。黄的《南方山水》便被《山川悠远》一书选作彩色插图和封底。

图20 黄永玉,《南方山水》册页纸本水墨设色,纵103.5厘米,1876年吴寰、苏立文个人藏品

本文开头提到,谢柏轲[Jerome Silbergeld]1987年的论文并未谈到现代中国绘画的研究,这引发我们思考现当代艺术在中国艺术研究领域中的地位。其地位的提升可以串联出一条时间线索。当近代中国画在20世纪初第一次被介绍到美国时,只涉及19世纪后期活跃于上海的画家虚谷(1824—1896)、任颐(1840—1896)等人;63来自浙江定海的收藏家刘松甫,将一批古代和近代绘画送到1915年在旧金山举办的巴拿马太平洋万国博览会展出。刘为胡公寿(1823—1886)、任颐、虚谷和蒲华(1830—1911)等海上画家的赞助人。参见Ayscough,Florence.Catalogue of Chinese Paintings,Ancient and Modern by Famous Masters.Property of Mr.Liu Sung Fu.San Francisco Panama-Pacific International Exposition,China Pavillon,1918。在The Mentor,vol.6,no.20 上,爱诗客发表了很可能是第一篇关于近代中国绘画的文章,附有方雪坡和虚谷的画作为插图,开倡言中国近现代艺术之先河。当苏立文向联合国教科文组织递交他的报告时,在海外只有极少的展览介绍20世纪的中国画,其影响力常常被古代中国画展所掩盖,又因地缘政治形势的骤变而湮没;64至于欧洲、北美和日本的现代中国绘画展览,参见Vainker,Shelagh.Exhibitions of modern Chinese Paintings in Europe.1933-35;范景中、曹意强编,《二十世纪中国绘画:传统的延续与演进,国际学术研讨会论文集》,浙江人民美术出版社,1997年,第556—561页;该文修订版收入Shanghai Modern,1919-1945,edited by Jo-Anne Birnie Danzker,Ken Lum,Zheng Shengtian,Ostfildern-Ruit:Hatje Cantz,2004.当苏立文正要写完他的《二十世纪中国美术》时,大英博物馆没有接受贺德立的现代中国艺术收藏;65大英博物馆仅接受了贺德立捐赠的古代艺术品,而将现代作品退还给了收藏家,主要有黄永玉的木刻,它们之后被遗赠给苏立文夫妇。当谢柏轲写就〈西方中国绘画史研究专论〉一文时,西方世界仅有极少的私藏现代中国画和书法被编目,几乎未有专题研究。这样一来,现代中国视觉艺术在其他媒介上的表现,就更不为当代艺术经销商、藏家和学者所垂青了。面对种种局限,艺术史家想要在写作中整体把握这些主题,就面临着极大的困难。苏立文在1959年写成的20世纪中国艺术专著,就是在这样的历史背景下凸显出其特殊的历史贡献。

前文述及,20世纪80年代末收藏界出现了截然不同的局面。收藏20世纪中国画的热情在全球艺术市场蔓延,反过来又激发了学术界和公众对这一主题的兴趣。66从1987年到2007年,20世纪中国艺术的研究和收藏都蒸蒸日上。例如在日本,1927—1937年间日本驻广州和南京总领事須磨弥吉郎(1892—1970)留下了大量笔记,记录了私藏的九百余件现代中国绘画,这批收藏近期捐赠给了京都国立博物馆。参见須磨弥吉郎记述、西上実编,《須磨笔记:中国近代绘画编(一)》,《学叢》第25 号,京都国立博物馆,2003年。随即,苏立文的《二十世纪中国艺术与艺术家》于1996年问世。与此同时,吴寰与苏立文的中国现代艺术收藏也得以扩充。67近期苏立文出版了Modern Chinese Artists: A Biographical Dictionary.University of California Press,2006。与早期的收藏活动所处的环境迥然不同,此时苏立文不得不面对一个鱼龙混杂的市场。他在写作时该如何遴选这些不断重新浮出水面的现代艺术家也就变得愈发困难。这不仅是因为作品数量激增,也涉及判断真伪的问题。鉴定的确成为一道难关,而四五十年前的他,则根本无须关注这个问题。多亏了他筚路蓝缕的学术建树,也要感谢他的个人收藏,我们得以透过苏立文所积累的同时代艺术家的图像纵览过去一个世纪的视觉经验。更重要的是,他对于持续不断的美术运动的积极参与,也丰富了 T·S·艾略特[T.S.Eliot]所说的“历史意识”[historical sense],68见T·S·艾略特《传统与个人才能》:“……历史意识包括一种感觉,即不仅感觉到过去的过去性,而且也感觉到它的现在性。……这种历史意识既意识到什么是超时间的,也意识到什么是有时间性的,而且还意识到超时间的和有时间性的东西是结合在一起的。有了这种历史意识,一个作家便成为传统的了。这种历史意识同时也使一个作家最强烈地意识到他自己的历史地位和他自己的当代价值。”《艾略特文学论文集》,李赋宁译注,百花洲文艺出版社,1994年。对艺术家的真迹了解得越多,他就越有把握地将他们写入艺术史的全景画面之中。

概言之,吴寰与苏立文收藏以及苏立文自1946年联合国教科文组织报告以来所写就的近现代中国艺术的卷帙浩繁的著述,都验证了他“达见”,特别是他在现代艺术研究领域的开拓精神。苏立文第二次世界大战期间在中国西南大后方的先行者的经历,不仅标志着他在学界六十余载领军生涯的起点,而且界定了现代中国艺术史及其获得国内外同行认可的转折点。

本文译自Zaixin Hong.“History and Collecting of Twentieth Century Chinese Art: Michael Sullivan’s Pioneering Survey.”Josh Yiu,ed.,Writing Modern Chinese Art: Historiographic Explorations,the Seattle Art Museum in association with the University of Washington Press,2009,pp.119-130。