赋予“数据”教育力: 户外混龄活动中数据的采集与应用

王辉

户外混龄活动将不同年龄、不同能力的幼儿组织在一起,打破班级界限,通过户外运动、游戏等多元活动方式,让幼儿在跨年龄段的交往、合作中积累各类经验。

记录是教师在户外混龄活动中对幼儿的观察、解读形成的文字描述,数据记录是记录的重要方式之一。教师通过记录采集户外混龄活动中的数据,进行统计、分析与汇总,能更客观地了解幼儿在户外混龄活动中的需求,以便给予更为适宜的支持。

一、赋予“数据”生命力:户外混龄活动中的数据采集

要应用数据来了解和分析幼儿户外混龄活动的状况,首先要采集相关的数据资料。那要采集哪些方面的活动数据呢?一般来说,我们需要对每一个幼儿每天去了哪个活动区、玩了多久,某个活动区每天有多少幼儿来活动、活动的时长进行数据采集,由此来判断幼儿的户外活动兴趣倾向与本活动区吸引幼儿的地方,以便及时调整与跟进。

1.幼儿的去向——去了哪里

在户外混龄活动的初期,教师最想了解本班级的每一名幼儿在户外混龄活动时间段分别去了哪些活动区、发生了哪些事。因此,记录收集幼儿在户外活动区的去向的数据,能够帮助教师了解幼儿的行踪。多日多次的数据就能够发现一个阶段内幼儿的户外活动兴趣倾向。如A老师记录的某中班幼儿户外活动时分别去了哪些区域的数据(见表1)。

2.幼儿的选择——玩了什么

教师通过数据记录了解户外活动区中幼儿使用材料的情况,即到了活动区的幼儿都玩了什么、如何玩的,以更详细、全面地了解本活动区的游戏情况,为环境材料的调整、互动的跟进提供有力的科学依据。比如B老师记录了阅读区的数据:

3月13日上午9:50-10:50观察了户外活动阅读区的幼儿,重点观察他们选择了哪些书籍,即选择了哪些阅读材料。观察发现:WW选择了《我上小学了》《我妈妈》《我选择我自己》三本书籍,分别阅读了 2 分钟、 1 分钟、2 分钟;HH选择了《这是我们的家》《大脚丫跳芭蕾》,分别阅读了3分钟、2分钟;TT选择了《灰姑娘》,阅读了6分钟;JJ选择了《春节龙》,阅读了10分钟。通过记录可以看出,前2名幼儿在阅读区活动时更换图书较为频繁,JJ对《春节龙》保持较高兴趣,持续阅读时间较长。

3.幼儿的时间——玩了多久

在组织户外活动时,教师首先想了解的就是自己负责的活动区的基础数据,如:今天来了哪些幼儿,分别是哪个年龄段,在本活动区玩了多久,等等。上表为C老师观察的3~6岁幼儿早上8:00-9:00在户外活动表演区中的活动情况(见表2),观察的幼儿涉及大、中、小各年龄段各班幼儿,各班来此区域的幼儿人数不等。在此过程中,先后有18位幼儿来到表演区游戏,游戏时长从2分钟至25分钟不等。

4.活动的效果——玩得怎样

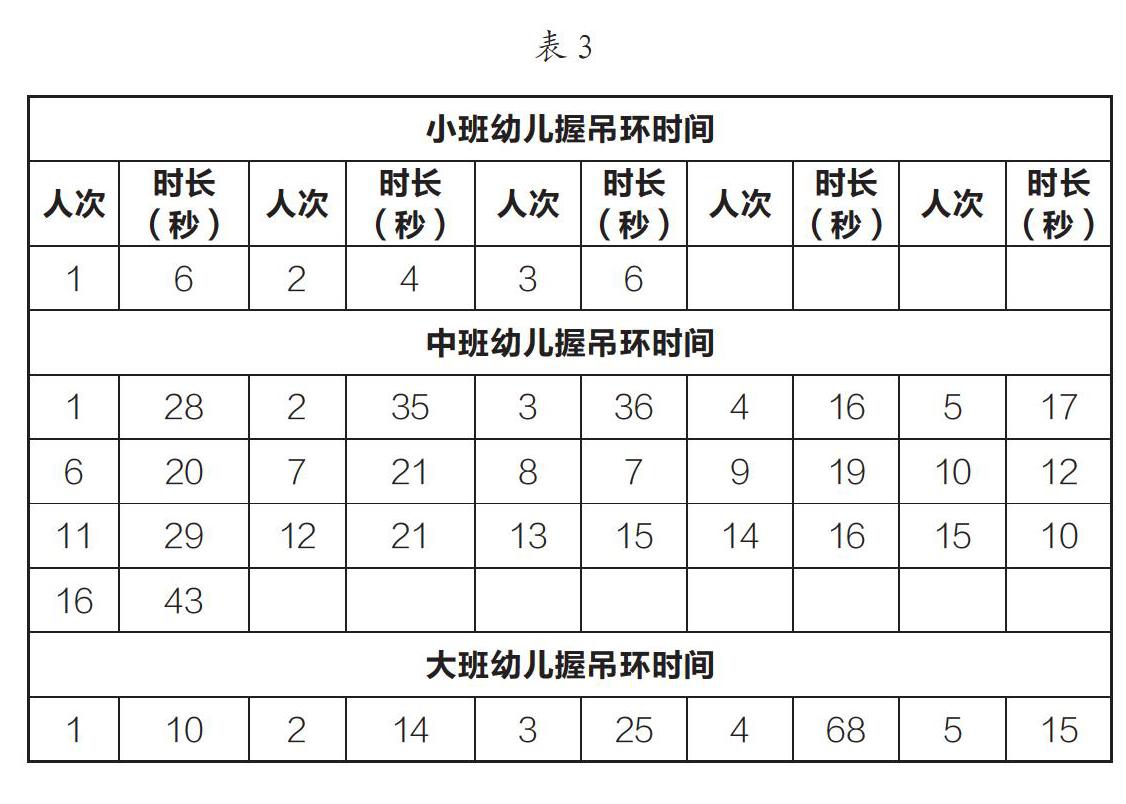

幼儿往往关注活动带来的愉悦感,而教师不仅要关注活动的过程,同时还要关注幼儿的发展情况,数据则能为教师提供精准的判断支撑。D老师是综合活动区的负责人,她于某日的10:00-10:30在体能综合区进行观察与记录(见表3),观察的目的是了解大、中、小班幼儿玩吊环游戏的力量和耐力。

数据是客观记录的有力方式之一,有助于教师客观把握幼儿的活动状态。通过以上的数据记录,教师能更直观、更客观地了解幼儿在户外混龄活动中的真实情况,为后续的有效支持提供依据。

二、赋予“数据”生长力:户外混龄活动中的数据统计

如果只是简单采集数据,而没有对数据进行统计分析,那么进行数据记录的意义就不太大了。只有对采集到的数据进行统计分析,才能真实地发现幼儿在户外混龄活动的状况,哪些活动区对于幼儿有吸引力,哪些材料对于幼儿有支持。此外,各类数据记录要及时进行统计分析,以保证时效性。我们运用不同的平台如本园教师的工作QQ群、微信群等,將各类数据信息共享,方便幼儿园每个人都能及时了解和下载相关信息,进行数据统计。根据人员的不同,我园主要采取三种类型的数据汇总与统计方法:一类是活动区责任教师对幼儿活动数据信息的汇总与统计;第二类是班级教师收集所有活动区信息后对本班幼儿的户外活动数据的统计与分类;第三类是户外活动负责人对某日或某阶段所有活动区信息的统计。

1.活动区责任教师统计单个活动区的信息

活动区责任教师通过统计本活动区幼儿活动情况,了解本活动区中幼儿的发展水平。如D老师负责体能综合区,经统计后发现:小班幼儿3人次玩吊环,达到《3-6岁儿童学习与发展指南》(以下简称《指南》)标准10s的幼儿有0人;中班幼儿16人次中,达到指南标准15s的有13人,其中分别有15s、21s是幼儿悬空穿越吊环的时间,43s是幼儿四肢过吊环的时间;大班幼儿5人次玩吊环,达到《指南》标准20s的有2人,其中68s是幼儿四肢过吊环,并在上面倒挂再立起再过的时间。

2.班级教师统计本班幼儿户外活动状况

班级教师关心本班幼儿每天分别去了哪些区域、玩了多久。在“幼儿去了哪里”的统计中,A老师收集了当日户外活动时段本班每个幼儿选择活动区的情况,共记录了24名幼儿,其中选择单个活动区的幼儿有11人、选择2个活动区的幼儿有9人、选择3个活动区的幼儿有8人。

G教师通过为期一周的数据统计发现:本班幼儿到木质滑梯的是42人次,占一周内总人次的26.75%;到健身区的是33人次,占一周内总人次的21.02%;到角色区的是27人次,占一周内总人次的17.20%;到表演区、拍球区和攀爬投掷区运动的幼儿总人次加起来占一周内总人次的10.82%;沙水区和棒球区仅为1.27%。

之后,F老师统计了一周内每个区域中本班幼儿活动的时长和人次(见表4)。通过数据统计可以看到:一周内到木质大滑梯每次能坚持玩20分钟以上的有5人次,占玩大滑梯幼儿人次的11.90%;到健身区每次能坚持玩20分钟以上的有19人次,占玩健身区幼儿人次的57.58%;到跳绳区每次能坚持玩20分钟以上的有7人次,占玩跳绳区幼儿人次的87.50%。通过对不同区域的幼儿活动时长的统计,可以看出幼儿对于各个区域的活动兴趣,为后续的区域调整提供了数据支撑。

3.户外活动区管理人员统计每个活动区的人数

户外活动管理员要了解一段时间内各活动区幼儿活动的数量,以推测有多少活动区是经常被幼儿光顾,有多少活动区是来访幼儿人数较少的,有哪些活动区人数是呈上升或者下降趋势的。下图是户外活动负责人J老师对一周以来幼儿运动情况进行观察后分析出来的结果。可以看出:综合区、秋千区这两个区域,每天都会有15人次以上的幼儿来活动,人数最多的要属综合区,而表演区、种植区参与活动的幼儿数较少,角色区人数有上升趋势。

三、赋予“数据”教育力:户外混龄活动中的数据应用

经过收集、统计数据之后,户外活动的信息得到了进一步的整合。此时被统计、整合后的信息需要进一步发挥它的最大化价值,应用到户外混龄活动的调整中来,让户外混龄活动能更好地激发幼儿的兴趣,促进其发展。此外,幼儿教师在选择和使用户外活动数据时,一是要对所有的信息有全面的筛查与了解,二是按照预定目标有目的、有选择地统计与分析,三是合理利用分析的信息进行课程跟进的支持。

1.调整区域设置,让其更受幼儿欢迎

户外活动区管理员J老师在统计每个活动区的人数时发现,综合区最受幼儿欢迎,每天都有30人次以上,而种植区和表演区则人数稀少,一周的来访量不足30人次,单个区域人数最多的一天仅为5人。于是她就与这两个活动区的负责人共同寻找原因,发现种植区提供的材料过于单一,仅为观察记录类的材料,而幼儿更希望能够给植物浇水、除草、捉虫,这就需要提供相应的水壶、铲子、放大镜等材料;表演区中的舞台太小,只能站两个人,教师提供的表演服装并未征询幼儿意见,在与幼儿商议后,舞台扩大到能同时容纳10名幼儿,并提供了幼儿喜欢、熟悉的音乐和相对应的表演服装。这两个区域的环境和材料在调整后顺应了幼儿的经验与需求,顿时人数增加了很多。

2.改善支持方法,让幼儿能力得以提升

数据为支持幼儿成长提供客观依据,D老师在吊环的记录和统计中发现,16名中班幼儿中有13人在抓握悬吊时能够超过15秒,占幼儿人数的81.00%,而小班抓握超过10秒的为0人,大班也仅占到了幼儿人数40.00%。分析原因,幼儿中存在着相互模仿的现象,而中班幼儿多以小团队共同活动,他们会与伙伴结对活动,在抓握悬吊的过程中相互有正向的影响,面对这样的情况,教师则可以回应:“真了不起,好伙伴在一起,共同进步。”而对于小班的幼儿,则可以回应:“再试一试,像小猴子一样再坚持一下。”大班幼儿则可以回应:“我看到你这次坚持了15秒,比上一次多了5秒,能不能再挑战一下,坚持20秒?”以鼓励幼儿增加抓握时间。

再如,教师发现棒球区的幼儿越来越少,通过讨论了解到:61.00%的幼儿喜欢该活动,但是对玩法不了解,8.00%的幼儿不会打球,19.00%的幼儿不知道打球规则,7.00%的幼儿不喜欢打球,23.00%的幼儿是因为进不了球,5.00%的幼儿是因为没有好朋友一起打。于是,教师根据以上的数据,一方面与幼儿共同讨论棒球规则、玩法;另一方面则扩大球网,让大部分幼儿能进球,增加成就感。

3.增加活动计划,让活动更具计划性

通过统计一周的户外活动区数据,可以清晰地发现幼儿的区域选择情况,然后将整理出的表格和具体数据在离园前的时间与幼儿分享,请他们说一说自己第二天的计划,如:想去哪个活动区、想去玩什么、想和谁一起玩、对于前期遇到的问题打算如何解决等,增加户外活动的计划性。教师可将一周梳理成文的表格与家长分享,家长清楚了解自己的孩子每天在哪里活动、活动了多长的时间,同时也可以协助教师一起引导幼儿加强活动计划的意识。

4.分享活动经验,让活动区更有生命力

户外活动的统计数据中不仅可以了解幼儿去了哪里、玩了什么、如何玩,还可以共享户外活动区的新经验、商议遇到的问题与解决方案。如在幼儿户外活动休息时或者活动后,组织10分钟左右的分享活动,让幼儿就户外活动中发现的新区域、新游戏、新玩法进行分享,帮助幼儿梳理经验,并重点请不在本班教师关注范围内的幼儿交流分享经验。

在统计与分析信息的过程中,教师要关注信息的流通性,即让原来固有的“死信息”或者小范围受众的信息成为“活信息”、大范围受众的信息。教师还要关注信息的适用性,并不是所有的观察信息都必须拿来使用,而是根据本班幼儿近来户外活动的情况、需求有选择地使用;此外还要关注信息的前后关联性,教师在统计分析时要特别关注信息的联系性,不能就当下而论当下,要符合幼儿身心发展的连续性,收集一段时间内观察幼儿的信息,再进行分析。

【参考文献】

[1]李季湄,冯晓霞主编.《3-6岁儿童学习与发展指南》解读[M].北京:人民教育出版社,2013.

[2]教育部基础教育司组织编写.《幼儿园教育指导纲要(试行)》解读[M].南京:江苏教育出版社,2002.

[3]成尚荣.伙伴课程:让儿童建构自己的学习[N].中国教师报,2013-11-13.

[4]陶行知.陶行知文集[M].南京:江苏教育出版社,2008.

[5]汪丽.田野课程:架构与实施[M].南京:南京师范大学出版社,2007.

[6]虞永平.學前课程与幸福童年[M].北京:教育科学出版社,2012.