体育纳入中考总分对初中生运动参与的影响研究

——以福州市为例

陈华

(福建师范大学平潭附属中学 福建福州 350400)

随着基础教育课程改革的持续推进,为消除义务教育阶段“不考不教、不考不学”的倾向,确保义务教育的基本质量,教育部于2016年发布了《教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》[1]。该文件中首次明确了体育将作为全国中考考试必考科目。自此,体育中考作为一项旨在提高学生身体素质、加强学生运动参与的制度,在全国范围内已广泛实施。在此背景下,该文以福州市部分学校为研究对象,就体育纳入中考总分对初中生运动参与的影响进行研究,深入分析当前初中生对待体育运动的态度、观念、行为和情感等,查找问题,并提出相对应的对策建议,为进一步完善体育中考相关制度,推进体育学科基础教育改革提供一定的建议与思路[2]。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以福州市初中生运动参与现状为研究对象,同时选取福州市5所直属中学和6个市辖区各1所中学的教师和学生为研究样本。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

根据研究需要,从中国知网、万方数据库和福建省图书馆等,以体育中考、初中生、运动参与为关键词,搜索与其相关的期刊、学术论文和书籍,以及政策制度。

1.2.2 问卷调查法

根据该研究的目的,设计《体育纳入中考总分对学生运动参与的影响》调查问卷。此次调查问卷对每所学校随机发放5份体育教师问卷,30份学生问卷,共计发放385份,回收375份,其中,教师有效问卷50份,学生有效问卷320份。

1.2.3 访谈法

为进一步了解当前初中体育教学过程中学生运动参与情况和制约学生运动参与的主客观因素,以及体育中考制度对教学、教材、师资等方面的影响,在研究过程中,对部分处于教学一线的初中体育教师及部分主管领导进行访谈。

1.2.4 行动研究法

作为教学一线的教师,在教学、工作、生活过程中,也感受到体育中考后的各种变化,通过问卷调查与深度访谈,初步了解初中生体育运动参与的行为与态度,并结合课堂教学实践,寻找问题的根源,加以改进,最后进行总结与反馈。

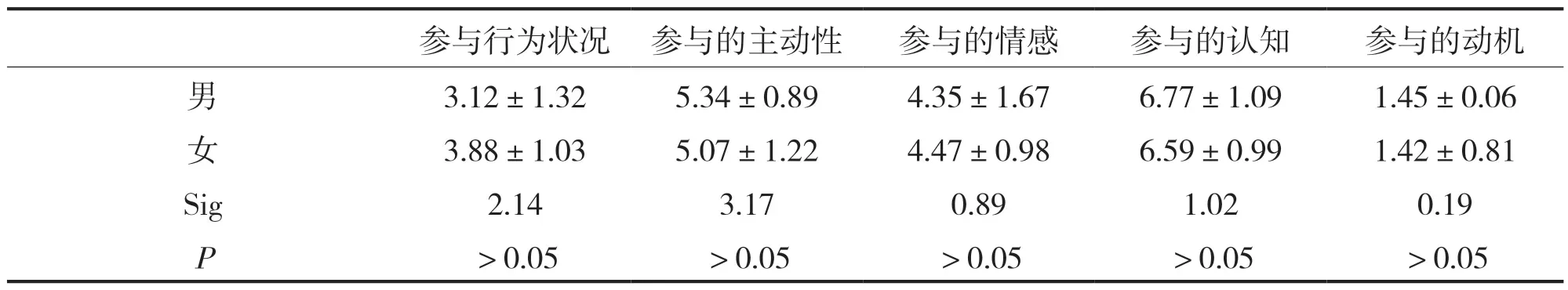

表1 不同性别初中生运动参与的差异性比较

表2 不同学校学生运动参与的差异性比较

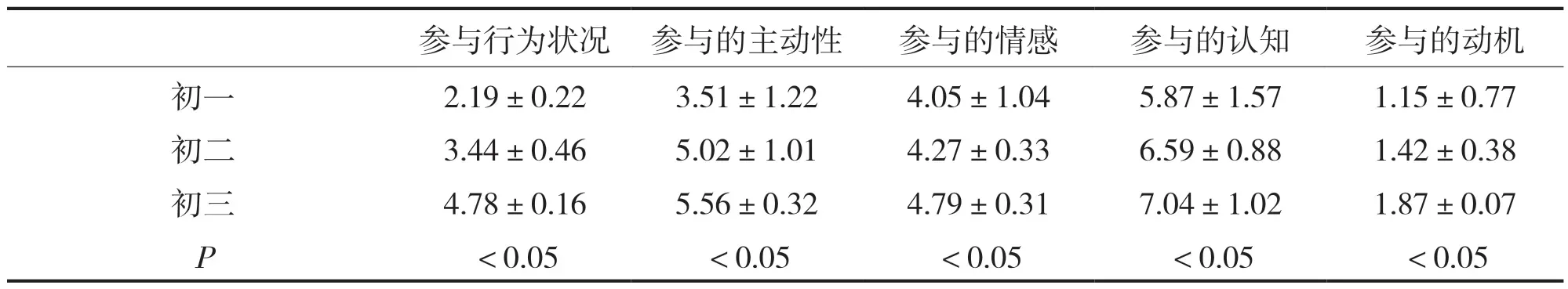

表3 不同年级学生运动参与的差异性比较

1.2.5 数理统计法

采用SPSS 17.0对收集和整理的数据进行分析对比。

2 研究结果与分析

2.1 不同性别运动参与的差异性比较

采用独立样本t检验的技术来分析体育中考对不同性别初中生运动参与的差异性影响。结果发现,男生和女生在参与行为状况、参与的主动性、参与的情感、参与的认知、参与的动机等方面均没有呈现显著性差异(P>0.05)。可见,在体育中考的背景下,性别本身并非全然造成男女初中生运动参与的主要因素差异。

2.2 不同学校运动参与的差异性比较

采用独立样本t检验的技术来分析体育中考对不同学校初中生运动参与的差异性影响。结果发现,大部分学校在参与行为状况、参与的主动性、参与的情感等方面均没有呈现显著性差异(P>0.05),而在参与的认知、参与的动机方面呈现不同程度的显著性差异(P<0.05)。这可能与学校的重视程度、宣传力度和教学内容等有一定的关系。

2.3 不同年级运动参与的差异性比较

采用独立样本t检验的技术来分析体育中考对不同年级初中生运动参与的差异性影响。结果发现,初中一、二、三年级的学生在参与行为状况、参与的主动性、参与的情感、参与的认知、参与的动机等方面均具有显著性的差异(P<0.05),并呈现年级梯次上升趋势。体育中考是学校、学生和家庭共同关注的一项重要内容,尤其是中考改革后,体育成绩的高低也成为制约考入理想学校的重要因素,体育中考氛围的不断增强、学生对成绩排名的持续关注、“中考强化”等短期培训班的社会影响等,都在一定程度上刺激着运动参与的程度[5]。

3 结论与建议

3.1 结论

在体育中考背景下,性别本身并非全然造成男女初中生运动参与差异的主要因素。

由于学校的重视程度、宣传力度和教学内容,以及家庭、社会等各方面的影响,不同学校、不同年级运动参与存在一定的显著性差异。

3.2 建议

3.2.1 科学设置体育中考考核内容

增强国民体质,推动学校体育健康、有序良性发展和可持续发展是体育纳入中考总分的初衷[3]。新时期,突出学生的个性化发展已成为当前时代特征,因此中考项目的项目设置必须与初中三年的体育课程学习内容相匹配。

3.2.2 辩证看待和科学处理体育的竞技性和兴趣性

作为从事教学的一线体育教师应该大胆的、有创新的、有目的性地将游戏、娱乐、竞技融入到体育教学中[4]。一是可以将游戏元素整合到体育教学中来,让学生体验到运动参与的乐趣。二是可以通过内容改造、形式变换、人数控制等形式将竞赛元素整合到体育教学中来,让学生体验体育竞争过程中的情感,创造良好的体育运动氛围。

3.3.3 注重学校、家庭和社会合作共贏

教育是学校、家庭和社会的共同职责,这已成为共识[4]。学校应从全面素质教育出发,加强学校体育教学观念、教学内容、教学模式、师资队伍、方法手段等方面的构建。家庭应从学生健康成长出发,加快形成正确的教育观,引导、形成科学的体育健康理念。三是社会应加大公共体育资源的建设和分配,创造平衡、共享、公平的社会环境。

3.3.4 加强师资队伍建设

师资力量是学校体育的软实力[5]。体育教师面对的是具有时代特征的初中生,个性化、多样化等特点更凸显[6]。因此,建设“一专多能”全面型体育教师队伍显得尤为重要,同时培养体育教师发现问题、研究问题、解决问题的能力也非常关键。