直肠恶性黑色素瘤伴胃转移1例

方冠,毛瑞波,暨玲

温州医科大学附属第一医院 结直肠肛门外科,浙江 温州 325015

黑色素瘤主要来源于神经嵴细胞,是多见于皮肤起源的高度恶性肿瘤,其他部位较少见[1]。原发性消化道恶性黑素瘤较罕见,多数为转移性,临床表现类似于其他消化道肿瘤,容易导致漏诊或误诊。在我国原发性消化道黑色素瘤中,以直肠肛管最为多见,占64.74%[2],其中齿状线附近最为多发,可能与齿状线附近有大量黑色素细胞有关。另外齿状线区域具有丰富的血供及淋巴组织,这也导致了直肠肛管恶性黑色素瘤具有极强的侵袭性及转移性,易早期发生转移。因此早发现、早治疗对于该病的诊治十分重要,现将温州医科大学附属第一医院收治的1例直肠恶性黑色素瘤伴胃转移患者的临床情况、组织学形态、免疫类型报告如下。

1 病例资料

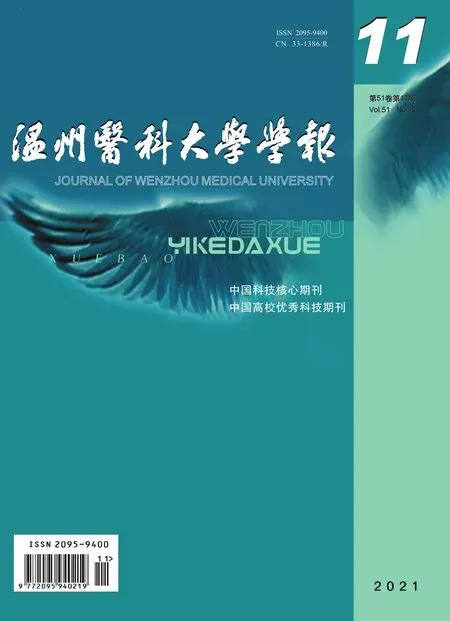

患者,女性,67岁,既往体健。2018年4月因肛门内肿物脱出6个月,加重伴便血3个月就诊。入院查体:神志清,体温:37 ℃,心率:88次/min,血压:125/70 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),呼吸:20次/min, 皮肤、黏膜无黄染,巩膜无黄染。全身浅表淋巴结未触及。心脏及肺部听诊无殊。腹软,无压痛,肝脾肋下未触及。双下肢无浮肿。专科查体:肛门外观平整,截石位肛管直肠5点处可及约3 cm×3 cm肿块,肿块下缘距肛门3 cm,上缘距肛门6 cm,质中,可推动。指套无血迹。2018年4月16日入院后检查显示,癌胚抗原为2.9 μg/L,糖类抗原125为16.0 U/mL,甲胎蛋白为1.75 ng/mL,糖类抗原153为4.6 U/mL,糖类抗原19-9为6.6 U/mL。胸部CT检查显示:两肺上叶散在肺气肿伴肺大疱形成,两肺散在慢性炎症。腹股沟区淋巴结B超检查显示:两侧腹股沟区见淋巴结回声。腹部CT检查提示,双侧腹股沟多发小淋巴结,右肾小钙化灶,右中肺及左上肺感染灶。胃镜检查显示:慢性非萎缩性胃炎,伴糜烂,胃底黏膜下隆起(见图1A)。肠镜提示直肠肿瘤(恶性黑色素瘤待排),见图1B;病理检查显示:“直肠”小细胞恶性肿瘤,首先考虑恶性黑色素瘤。补充报告表明:“直肠”结合组织学图像及免疫组化结果,符合恶性黑色素瘤(见图2A)。2018年4月25 日,病理检查显示:结合形态学及免疫组化(见图2B、图2C),“胃窦隆起”符合恶性黑色素瘤;“胃窦糜烂”符合胃窦黏膜慢性炎症,HP(-)。患者既往无黑痣切除史,全身其他部位未找到原发病灶,直肠病灶为单发性,体积较大,两侧腹股沟区B超可探及多发淋巴回声,符合直肠肛管恶性黑色素瘤淋巴转移途径。胃底病灶小,胃镜病理肿瘤细胞形态与肠镜结果相似,故诊断为直肠恶性黑色素瘤、胃转移性恶性黑色素瘤、 (双)腹股沟区淋巴结继发恶性肿瘤。患者拒绝进一步化疗等治疗方法而回家休养,电话随访显示患者于2019年6月死亡。

图1 患者入院后胃镜和肠镜检查结果

图2 患者肠镜和胃镜下病理活检组织的免疫组化染色结果(×100)

2 讨论

黑色素瘤是临床较为常见的恶性肿瘤,目前根据发生部位的不同分为皮肤型及黏膜型两大类[3]。现研究认为直肠肛管恶性黑色素瘤约占直肠肛管恶性肿瘤的0.05%[4],主要以便血为主要表现,其他非特异症状包括局部疼痛、肛门周围皮肤瘙痒、里急后重、肛门肿块脱出、排便习惯及大便性状改变等。大多数的直肠肛管黑色素瘤均发生在距肛缘5 cm以内[5],因此直肠指检非常必要。触及肿块后还需及时行肛门镜或肠镜检查取病理活检。

胃肠道恶性黑色素瘤患者中有50%左右的肿瘤病灶有不同程度的色素沉着[6]。胃肠道肿瘤病灶表现伴有蓝紫色、黑色等外观时就要考虑黑色素瘤的可能。该患者行胃肠镜检查时均可见到病灶表面黑色素沉着。恶性黑色素瘤较早发生转移,淋巴及血运转移多见,血运转移多以肝、肺等处多见。胃部出现转移灶较少见,确诊率仅为2%[7-8]。本例患者完善胸腹部CT检查未见明显肝、肺、骨等远处转移病灶,但在行胃镜检查时发现胃底部一表面有黑点的隆起型小病灶,后病理及免疫组化证实形态与直肠病灶相契合,故诊断为胃继发恶性黑色素瘤。胃转移性恶性黑色素瘤转移部位以胃体、胃底多见,本例发生于胃底处。

黑色素瘤的确诊需要依据病理检查及免疫组化染色。黑色素瘤镜下表现为肿瘤的多样细胞形态和多样性排列,细胞可含有多少不一的黑色素颗粒。少数病例难以找到黑色素,因此免疫组化对诊断恶性黑色素瘤有不可替代的意义。波形蛋白、S-100、HMB45和Melan A、SOX 10、CD117、酪氨酸酶等是目前常用于诊断黑色素瘤的阳性标志物[9]。有研究表明SOX 10表达阳性率高于S-100、HMB45,可用于黑色素瘤及非黑色素瘤的鉴别诊断,而CD117则可作为鉴别黑色素来源肿瘤良恶性的重要标志[10]。

恶性黑色素瘤治疗以手术切除为主,以化疗及免疫治疗为辅。部分中晚期患者通过CTAL-4单抗、PD-1/PD-L1单抗的治疗延长了生存时间,因此免疫治疗成了恶性黑色素瘤治疗的重要组成部分。另外有研究表明靶向药物如BRAF抑制剂等也在治疗上取得不错的效果[11-12]。总的来说,恶性黑色素瘤恶性程度高,临床误诊率高,预后差。