搭建有效的写作学习支架

——指向核心素养的小学习作教学

○汪云洁

一、问道:核心素养背景下,如何突破当前习作教学困境

随着新课改的推进,发展学生的语文核心素养逐渐成为广大语文教师关注的焦点。写作能力是学生语文能力的重要组成部分。指向核心素养的小学语文习作教学,不应该只是让学生掌握一定的写作规范与技巧,还应该在写作训练中提高学生的思维能力和言语表达能力。

然而,当前的小学语文习作教学正面临着较为严重的同质化和模板化问题。大部分教师在习作教学时以个人讲授作为主要指导方式、以例文分析为主要示范方式,“教师的指导被异化为对学生写作语言的统一,在很大程度上替代学生的自主写作,形成强势干扰”。这样造成的结果就是学生的作文千篇一律,千人一面。就拿写人作文来说,从三年级到六年级,基本都是先写人物外貌,类似于“一双水汪汪的大眼睛”“一张樱桃小嘴”的刻板描述,再用一个具体事例表现人物的性格、爱好或特长,甚至写出来的都大同小异,不同的年级针对同一问题类型呈现出的学生习作只是内容的增加和文笔的润饰,没有得到质的飞跃,而指向核心素养的“言语表达”“思维品质”“审美情趣”更是没有提升。如何突破当下的习作教学困境?这是我们一线教师需要思考的问题。

二、闻道:“写作学习支架”理念为习作教学开辟了一条新路径

华东师范大学周子房博士在《写作学习支架的设计》一文中提出:“写作教学设计的重点是构建支持写作学习过程的支架系统……只有为学生提供适当的支架,才能避免不同水平的信息加工同时进行,从而降低写作的难度。”这一理念的提出无疑为解决当下的习作教学难题开辟了一条新路径。

通过长期的课堂观察,笔者发现造成同质化、模板化习作困境的主要原因可以归结为教学过程的指导缺位。小学生写作时,他们已有的写作经验与面临的写作任务的写作动机和表达水平存在着一定的偏差,他们在具体的习作活动中会遇到各种各样的问题,处于较为强烈的需支援状态。而从当下的小学习作教学现状来看,大部分教师在指导学生写作时并没有准确估量他们实际的写作困难,既没有确立适恰的教学目标,也没有设计适合学生自主发展的有效教学活动,导而无法,束缚过多。长此以往,学生作文言之无物、言之无味,不仅抑制了写作热情,还限制了写作核心素养的发展。因此,指向核心素养的小学语文习作教学,教师必须根据每一次的习作目标与学生原有水平的差异度,针对学习元素为学生搭建有效的学习支架,帮助他们穿越“最近发展区”,顺利完成写作任务,获得良好的写作体验,最终实现习作思维力和表达力的全面发展。

三、寻道:习作指导中搭建有效支架的实践策略

对于习作教学而言,最根本的还是解决“为谁写”“写什么”和“怎么写”的问题。这三者分别指向写作动机、写作内容和表达形式。因此,在习作教学中要针对这三个问题帮助学生搭建有效的写作支架,开展具体可操作的言语创造活动,活化思维,促进学生核心素养发展。下面,笔者根据自己的教学实践从情境支架、思维支架、言语支架三个方面谈谈习作指导中搭建有效支架、提高学生写作力的基本策略。

(一)设计情境支架,唤醒写作动机

新课标明确指出:“写作是为了自我表达和与人交流。”在真实的生活世界里,写作一定是功能性的,即有特定的语言运用情境,“为了特定的读者,为了特定的目的而进行的表达与交流活动”。因此,创设写作情境是发展学生写作核心素养的重要条件,正如赞可夫所说:“应该打开窗户,让沸腾的社会生活、奇异的自然现象,映入学生的脑海,借以丰富学生的感情经验,激发学生的感情。”这里的“窗户”可以看作是一种情境支架。教师在习作指导时要结合学生真实的生活体验,建立写作情境与学生生活的关联,指向学生的写作需求,从“要我写”转化为“我要写”,激发表达欲望。

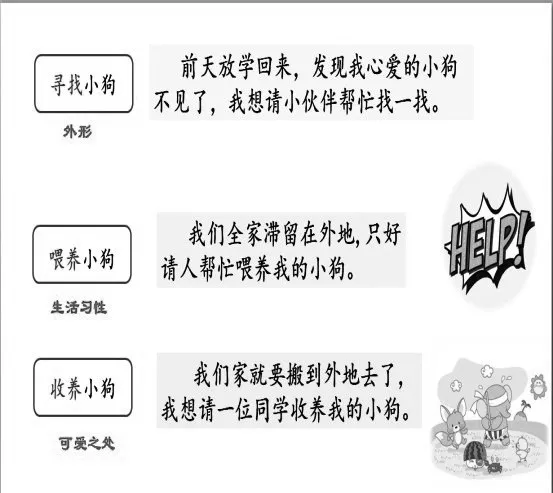

其实,统编版小学《语文》中许多习作已经给我们提供了情境支架,例如四年级下册第六单元《我的“自画像”》,这次习作教材创设了一个十分贴近学生实际的情境:班上来了一位新班主任,每位同学为了让班主任尽快熟悉自己而要作自我介绍。这个任务情境,明确了本次习作的任务:介绍自己。为了让新来的班主任尽快认识自己,就需要把自己最显著的外貌特征及性格爱好都写清楚。这样的情境支架既能够激发学生的表达欲望,又可以帮助学生合理架构写作内容,可谓一举两得。再比如四年级下册第四单元习作《我的动物朋友》就提供了“帮忙寻找小羊”“帮助喂养小羊”“帮忙收养小羊”三个关于“说服”拟真情境。此次写作的真实目的就是“用自己的语言表达打动别人,说服对方帮忙”。在实际教学的时候,考虑到多数学生对小羊不太熟悉,同时为了让学生更加明确地掌握根据不同的情境选择不同方面的特点来介绍动物的要领,笔者将教材提供的几个情形稍加改动(图1):一是把几个情境的小羊都改成学生熟悉的小狗。这样学生写作时可以结合生活经验提取更多的写作内容。当然,学生也可以自主选择更喜欢或更熟悉的动物。二是把第一则“寻找小狗”改为直接让学生写一则“寻狗启事”,更凸显写作的功能性需求。

图1

如果教材中没有相关的任务情境,就需要教师根据写作任务设计既切合本次习作目标又能调动学生写作兴趣的情境支架。笔者曾参加一次三年级的习作观摩课,这次的习作任务是介绍一个玩具。授课教师设计了这样一个情境:“班里要举办寻找玩具的游戏,请每个同学带一个自己喜欢的玩具。收集起来打乱后,每个同学随机领取一个,保证每个同学拿到的都是别人的玩具。请你多方面观察、多角度描写拿到的玩具,让玩具的主人看了你的描写,能很快找到自己的玩具。”这样的情境设计一下子燃起了学生的写作欲望,他们个个摩拳擦掌,跃跃欲试,自觉地通过观察、描写找到了玩具,起到了事半功倍的效果。

学生感兴趣的任务情境有很多,有代言人、推广大使、解说员这种角色扮演类,有演讲、征文这种竞技比赛,还有分享、劝说、推荐这种建议类等等,需要教师结合具体的写作任务灵活选择,以期触发学生的写作期待。总之,情境支架的设计要基于学生生长环境,关注学生的实际需求,调动他们的生活经验。教师只有创设贴近学生实际生活的情境支架,让其明白“为谁写”,才能激发他们的写作兴趣,唤醒他们与当下习作内容相对应的认知、体验、感受,真正做到“我手写我心,情动而辞发”。

(二)搭建内容支架,启迪写作思维

习作思维是习作的关键,决定着习作品质,由于学生的思维过程是隐性的,所以教师要从学生的“最近发展区”铺设阶梯,为学生搭建具体可操作的内容支架,让构思可视化,为学生创造有话可说、有话要说的思维环境。常见的内容支架有图示、表格、问题、建议等多种形式,下面重点来谈谈问题支架和图示支架。

1.问题支架。顾名思义,问题支架就是以问题的方式,在学生已有的素材储备与新的写作任务之间搭建一个“脚手架”,筛选更合适的写作素材,必要时引导学生的写作方向,进一步管理写作思维,完成写作任务。著名特级教师何捷在一次公开课《说说我自己》时就成功地运用了问题支架,他先让学生简单地介绍自己,写写自己的名字、长相、性格、爱好……在巡视的过程中他发现大部分学生的作文写着写着又落入了俗套,这时,他出示了“真实的创意写法”,列出了三个问题:“我”知道而“你”不知道的一个秘密;“我”能做到而“你”做不到的一件事;“我”拥有而“你”却没有的一个特色。让学生从以上几个问题中选择一点写出一个特色,让自己与众不同。何老师根据学生在自由写作时暴露出来的问题适时抛出几个具有牵引作用的问题支架,学生沿着支架攀登,就可以完成此次写作的目的:写出一个“独一无二”的自己。

2.图示支架。在图示支架中,思维导图是一种很有效的方式,思维导图作为一种形象化的思维工具,有助于发散思维,实现思维由点状扩散进入线状联结,厘清写作思路。例如笔者在教学统编版小学《语文》五年级(下册)第一单元习作《那一刻,我长大了》这一课时,就运用了思维导图支架,这次写作要求学生“写一件成长过程中印象最深的事情,要把事情经过写清楚,还要把感到长大的‘那一刻’的情形写具体,记录当时的真实感受”。在讲述教材中“妈妈为我切蛋糕的时候,我发现她的眼角出现了浅浅的皱纹”时,考虑到学生虽然对这样的事情有记忆,但具体细节可能记得不是很清楚,我适时出现了一幅思维导图(图2),提示学生从不同的角度进行回忆,把心灵受到触动的那一刻分解成许多小镜头,运用多感官描绘,把那一刻的情形描写得更加具体。这样的图示化表征有助于将自己选择的印象深刻的那件事情的要素替换进来,进行同化迁移,促使写作任务的完成。

图2

有效的内容支架可以为学生的学习过程提供多种支持和帮助。有了这些形式多样、形象直观的支架牵引,学生会进一步唤醒已有的写作积累和生活经验,拓宽写作思路,以支架弥补原有的写作水平与需要达到的写作目标之间的差异,最终完成写作能力的提升。

(三)建构言语支架,丰富写作表达

“言之无文,行而不远。”如果说把写作能力比喻成一棵大树的话,思维是根茎,言语就是枝叶,它是写作的重要表现力。言语支架就是在学生习作过程中搭建言语表达的阶梯,让学生在语例中发现言语表达的规律和技巧,进而迁移创造,丰富自己的习作表达。

例文支架是最常见的一种言语支架,例文的作用是启发。学生的言语表达能力不是教师教会的,而是自己习得的。教师要结合学生原有的言语表达基础精心选择合适的语用知识,建构言语表达支架,给学生提供可以看得见、摸得着、用得上的言语操作方法,将学生的构思进一步细化,实现思维与语言的对接。特级教师吴勇在执教的六年级习作课《场面描写》上,为了让学生理解场面描写“差异呈现”的内涵,精心选取了《刘姥姥进大观园》中刘姥姥讲笑话引大观园众姐妹发笑这一经典的场面描写片段:

众人先还发怔,后来一想,上上下下都一齐哈哈大笑起来。湘云掌不住,一口茶都喷出来。黛玉笑岔了气,伏着桌子只叫“嗳哟!”宝玉滚到贾母怀里,贾母笑的搂着叫“心肝”,王夫人笑的用手指着凤姐儿,却说不出话来。薛姨妈也掌不住,口里的茶喷了探春一裙子,探春的茶碗都合在迎春身上。惜春离了坐位,拉着她的奶母,叫“揉揉肠子”。地下无一个不弯腰屈背,也有躲出去蹲着笑去的,也有忍着笑上来替他姐妹换衣裳的……

这个经典片段在教材中的单元练习中有,学生比较熟悉,而且很感兴趣。通过再读体会,学生发现了这段话虽然描写了8个人的笑,但性格不同,笑的样子也各不相同。这样的描写就体现了人与人之间的差异。学生一下子明白了“差异呈现”这一写作技巧的神奇之处,再加上吴老师的点拨强化,学生练习时便会自觉地将语用新知迁移运用到自己的习作表达中,这就是一次成功的言语支架构建。

言语支架可以选用经典片段、教师的下水文、学生的佳作,出现的时机可以是新知引入时,也可以是修改评价时,形式要多样,但一定要精心选择与新授的语用知识匹配的内容,并且贴近学生写作的“最近发展区”。在合适的时机提供切合的范本,形成可参照的言语知识增长点,让学生的语言表达得到“拔节”生长。

需要明确的是,以上所有的习作学习支架都只是支点,都是基于学生写作的“最近发展区”而搭建的扶手,是学生写作学习的辅助,目的是触发学生习作过程中的“真学习”,帮助学生在原有的基础上进一步打开习作视野,启发思维,释放“语力”。因此,教师一定要把握好时机和度,尊重学生的个性发展,让学生真的能借助提供的支架“跳一跳,摘个桃”。