大学生垃圾分类行为影响因素及路径分析

利亚欣,陈萍

(福建农林大学 马克思主义学院,福建 福州 350002)

垃圾分类是生态文明建设的基本要求。随着经济的快速增长和城镇化进程的加快,城市垃圾的数量也在逐年增加,由此引发的环境问题引起社会的广泛关注。2017 年3 月,国务院办公厅印发的《生活垃圾分类制度实施方案》指出:“截至2020 年底,基本建立健全垃圾分类标准和分类规则,垃圾分类示范模式应运而生,垃圾分类的回收率超过30%。”[1]习近平总书记在十九大报告中讲到,牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,努力打造青山常在、绿水常流的美丽中国。2019 年6 月,习近平总书记对垃圾分类工作作出指示:“垃圾分类与人们的生活息息相关,它不仅是社会文明的体现,也是生态文明建设的要求。”[2]截至2021 年6 月,上海、广州、厦门、杭州、福州等试点城市因地制宜制定了生活垃圾分类管理条例,助力垃圾分类工作的开展。其中,福州作为全国9 大垃圾分类免检城市之一,首创出垃圾分类“三端四定”的工作模式,努力打造福州垃圾分类的2.0 版模式,福州市公共领域的垃圾分类覆盖率已达100%,垃圾分类准确率在80%以上,垃圾无害化处理率达到100%,可回收利用率达到35%以上,垃圾分类建设取得新成效[3]。

高校大学生是城市居民的重要组成部分。据数据统计,2017 年我国大学生人数近2690 万人,到2020年全国拥有大学学历的约为1.3 亿人[4]。数量庞大的高校大学生俨然成为生活垃圾的主要制造者之一。对于社会其他群体来说,大学生的灵活性和可塑性较强,在校接受生态保护教育,能够自觉践行垃圾分类行为[5],所以大学生能够成为引领社会垃圾分类工作的主力军。因此,提升在校大学生垃圾分类参与度和认同感,对高校开展生态文明教育和城市管理垃圾分类具有重要的理论价值与现实意义。

一、理论模型建构和调查方案设计

(一)理论构建

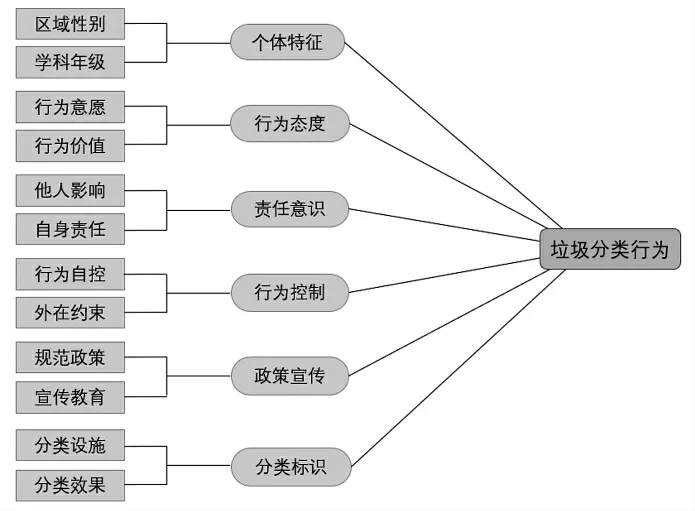

Ajzen 的计划行为理论指出,个体行为受到个人的行为判断、情感意愿和个体所感知到的行为影响[6]。基于计划行为理论,通过阅读国内外相关文献,从个人特征、行为态度、责任意识、行为控制、政策宣传和配套设施六个方面设计大学生垃圾分类行为的影响因素,进而构建出如下理论模型(如图1 所示)。

图1 大学生垃圾分类行为影响因素概念模型Fig.1 Concept model of garbage classification behavior

个体特征:个体特征指性别、年级、专业、生源地不同导致大学生垃圾分类行为产生差异。

行为态度:指大学生垃圾分类的意愿和对垃圾分类行为的价值判断。

责任意识:大学生的主观规范指大学生自身对进行垃圾分类的责任感意识以及周围人的行为决策对其个体行为的的影响。

行为控制:指大学生是否实施垃圾分类行为的自控力和大学生垃圾分类行为的外部约束(如,时间条件、个人能力等)。

政策宣传:指约束大学生垃圾分类行为的规章条例及对大学生实施垃圾分类行为的教育举措、教育内容和宣传力度。

分类标识:指学校分类垃圾桶使用效果及垃圾分类标识是否清晰。

(二)研究设计

以福建省三所高水平大学(福州大学、福建农林大学和福建师范大学)为例,调查在校大学生的垃圾分类行为现状,分析大学生垃圾分类行为差异的影响因素。为体现调查数据的真实客观性,在开展调查前通过实地考察和随机访问,以此确定调查问卷的问题设置(如表1 所示)。本次问卷调查于2020 年11 月至2021 年2 月在福州大学、福建农林大学和福建师范大学三所高校依次展开,采用随机抽样法和访谈法,邀请调查对象填写并提交在线问卷。发出问卷1200 份,回收问卷1200 份,其中有效问卷1131 份,有效回收率达94.25%。后期数据经统计、整理后进行分析。

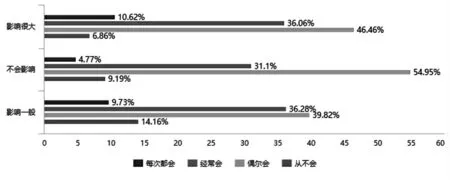

表1 问卷设计Tab.1 Questionnaire design

二、调查结果分析

(一)垃圾分类行为的描述性分析

在行为态度方面,33.60%的大学生“经常会”将生活垃圾分类投放,“偶尔会”分类投放的占50.04%,每次都分类投放的仅占7.61%。表示“从不会”进行垃圾分类投放的占8.75%;针对“垃圾分类是否有益于环境和社会” 的问题,96.55%的大学生选择 “同意”,2.30%的大学生表示“不同意”,仅13 人对垃圾分类的意义并不关注。数据表明,垃圾分类行为得到大学生的广泛关注。

在责任意识方面,其一,针对“垃圾分类行为是不是一种负责任的行为”这一问题,超过86%的大学生选择“同意”,约14%的大学生选择“不同意”;其二,在问及 “周围人是否会自觉实施垃圾分类行为” 时,39.17%的大学生认为身边多数人会进行垃圾分类,51.99%的大学生认为身边少数人会实施垃圾分类行为,认为身边人不会实施垃圾分类行为的占比为8.84%;其三,90%的大学生认为周围人的态度和行为会对自己的垃圾分类行为产生一定的影响,仅(10%)大学生认为周围人的态度和行为不会对自己产生影响。

在行为控制方面,其一,41.02%的大学生认为自己了解可回收垃圾包含哪几类及所属的类别,其中7.60%的大学生非常了解垃圾分类的基本知识,48.10%的大学生对垃圾分类知识“了解一般”,仍有123 人选择不了解可回收垃圾的类别;其二,在“有基本的垃圾分类知识储备、分类设施健全的情况下,参与垃圾分类的意愿” 问题上,72.68%的大学生表示十分愿意参与垃圾分类的实施,25.64%的大学生认为“会看情况而定,有时间精力就参加”,此外,1.68%的大学生对垃圾分类不感兴趣。总体上看,大学生愿意进行垃圾分类。

在政策宣传方面,首先,在学校是否具有关于垃圾分类的规章条例或管理机制问题上,41.11%的大学生认为学校有相关的规定但只是粗略地规定,24.67%的大学生认为学校的垃圾分类有关规章十分具体详细,但是仍有22.81%的大学生不知晓此类规定,仅11.41%的学生认为学校没有制定相关管理条例;其次,29.18%的大学生认为学校经常进行垃圾分类的宣传教育且形式多样,44.65%的大学生表示学校的相关教育偶尔进行且形式单一,26.17%的大学生表示学校垃圾分类教育活动开展频率较少,其中5.39%的人选择“学校从未开展”活动;再次,在所学专业是否涉及生态文明知识的问题上,60.30%的大学生表示所学专业与生态文明知识不相关或相关性较弱,只有28.29%的大学生认为自己所学专业与生态文明知识的相关性较强;最后,大学生获取垃圾分类知识的途径依次是浏览网页、电视广播、报纸书籍、学校的宣传教育、身边朋友,其中占比最高的是“浏览网页”,约83%的大学生选择,这表明网络是大学生了解垃圾分类知识的主渠道之一。

在分类标识方面,有23.34%的学生认为大多数人按照分类扔垃圾,使用效果不错,58.81%的大学生认为部分人按照分类说明扔垃圾,垃圾分类桶的使用效果一般,仍有18.04%的大学生表示学校垃圾分类桶使用效果较差,大多数人都不遵循分类说明扔垃圾;78.07%的大学生认为学校的垃圾分类标识清晰或非常清晰,21.93%的大学生认为学校垃圾分类标识一般或不太清晰。

(二)垃圾分类行为的交叉分析

1.个体特征与垃圾分类行为的关系分析

在个体特征方面,将“性别、生源地、学科门类”作为自变量,以“自身垃圾分类频次”为因变量,进行交叉分析得出:

从性别上看,每次都会实施垃圾分类行为约有12%的女生,情况要好于男生(4.90%);且37.41%的女生经常会践行垃圾分类行为,男生则有31.37%,说明女生实施垃圾分类行为的表现要好于男生。这与女性更具有社会责任感是密切相关的[7]。

从生源地看,“经常会实施垃圾分类行为的大城市人口比例(40.17%)比中小城市(39.57%)、小城镇(26.30%)或农村(20%)高;在“从不会”实施垃圾分类行为中,生源地属于农村的占比最高(28.57%),远远高于中小城市(5.35%)、小城镇(12.24%)及大城市的(3.42%)。这说明学生生源地所在城市的级别越高,其垃圾分类行为表现越好,更愿意实施垃圾分类行为。

从学科门类看,每次都会实施垃圾分类行为的文科类(7.94%),略高于农理科类(6.85%)、工科类(6.35%);横向来看,各学科门类学生“偶尔会”实施垃圾分类频次占比较高;纵向来看,“经常会”实施垃圾分类中,艺术体育类占比较低为(23.68%),说明相对于其他学科,艺术体育类的大学生垃圾分类行为需要加强。

综上分析,可以看出,大学生的垃圾分类行为受到性别、学科门类、生源地等个人特征方面的影响。

2.行为态度与垃圾分类行为的关系分析

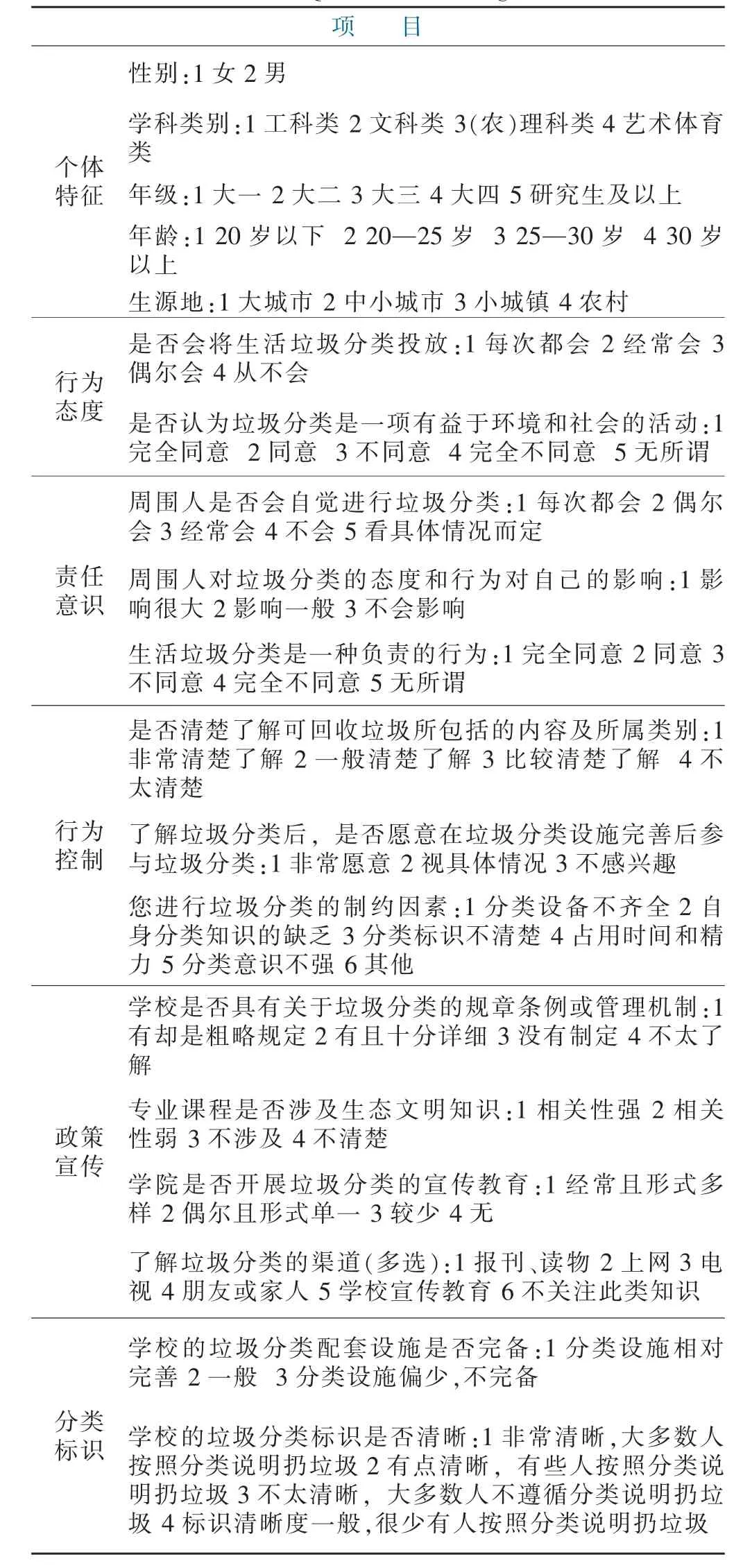

在行为态度方面,将“是否赞同实行垃圾分类是一项有益于环境和社会的活动”与“垃圾分类实施频率”进行交叉分析(如图2 所示)。纵向来看,随着大学生对“进行垃圾分类有益于社会和环境”的价值认可不断提高,大学生进行垃圾分类的比例也在增加。认可“实施垃圾分类是一项有利于环境和社会的活动”的大学生每次实施垃圾分类行为的比例(8.50%)高于不认同这一行为价值的大学生比例(4.71%)。这说明认同垃圾分类价值的大学生更有可能进行垃圾分类。

图2 价值判断与垃圾分类行为的交叉分析Fig.2 Cross-analysis of value judgment and garbage classification behavior

通过以上分析可以看出,大学生的价值判断对他们的垃圾分类行为有积极影响。

3.责任意识与垃圾分类行为的关系分析

在责任意识方面,将“身边的人是否会进行垃圾分类”定为自变量,“自身垃圾分类实施频率”作为因变量,对其进行交叉分析得出:身边人“每次都会实施”的大学生,他们的垃圾分类行为表现为“每次都会实施” 的比例为(38.60%),情况好于周围人偶尔(3.23%)践行垃圾分类的大学生。表明周围人“经常性”进行垃圾分类的大学生更有可能实施垃圾分类。

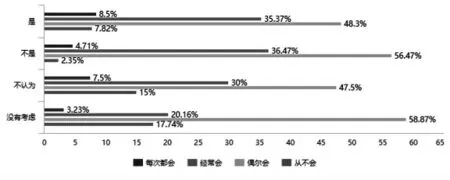

“周围人的态度行为对其实施垃圾分类的影响”与“垃圾分类实施频率”进行交叉分析(如图3 所示):“每次都会践行”的部分大学生(10.62%)认为身边人的态度和行为对自身行为有很大的影响;“每次都会践行”的部分大学生(9.73%)认为身边人的态度和行为对自身影响一般;仅有(4.77%)的大学生表示身边人的态度和行为不会对自己实施垃圾分类行为产生影响。因此,大学生自身的社会责任感及身边人的态度、行为和决策对大学生实施垃圾分类行为具有重要影响。

图3 他人影响与垃圾分类行为的交叉分析Fig.3 Cross-analysis of others' influence and garbage classification behavior

4.行为控制与垃圾分类行为的关系分析

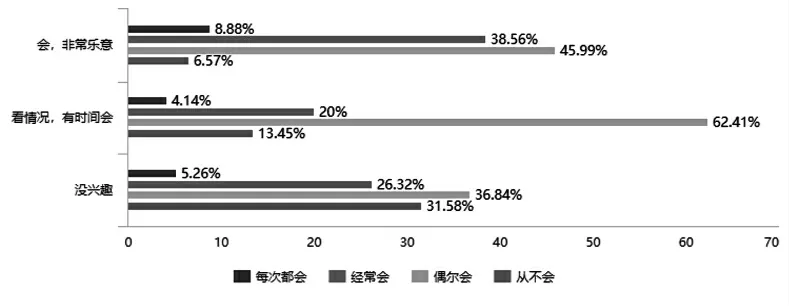

在行为控制方面,将“有一定垃圾分类认知后的参与意愿”与“垃圾分类实施的频率”进行交叉分析(如图4 所示):在对垃圾分类有基本认识之后,大部分大学生愿意实施垃圾分类,“每次都会实施”者居多(8.88%),远高于“根据具体实际情况进行垃圾分类”的大学生(4.14%);垃圾分类参与意愿强烈的大学生更有可能经常性定期实施垃圾分类(38.56%),效果好于“根据具体实际情况进行垃圾分类”(20%)。

图4 分类意愿与垃圾分类行为的交叉分析Fig.4 Cross-analysis of classification willingness and garbage classification behavior

由此可见,大学生自身的行为控制影响其垃圾分类行为。参与垃圾分类意愿较强的大学生更可能实施垃圾分类行为,有垃圾分类知识且有足够时间和精力的大学生更倾向于垃圾分类行为。

5.政策宣传和垃圾分类行为的关系分析

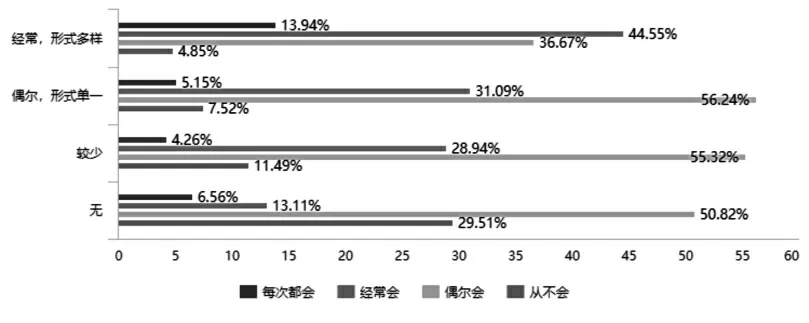

将“学校的垃圾分类教育活动举行情况”与“实施垃圾分类行为的频次”进行交叉分析(如图5 所示):纵向来看,学校经常举办形式多样的垃圾分类活动,大学生“每次都会”进行垃圾分类占(13.94%),实际分类效果远好于学校偶尔进行宣传教育活动且形式单一(5.15%)、较少举办垃圾分类教育活动(4.26%);横向来看,学校垃圾分类相关教育活动经常性开展且形式多样,大学生“从不会”实施垃圾分类行为的比例最低(4.85%)。因此,学校垃圾分类教育的开展形式多样更有利于大学生践行垃圾分类行为。

图5 宣传教育形式与垃圾分类行为的交叉分析Fig.5 Cross-analysis of publicity and education forms and garbage classification behavior

由以上分析可以看出,学校垃圾分类的政策宣传和教育活动显著影响大学生垃圾分类实施行为。

6.分类标识和垃圾分类行为的关系分析

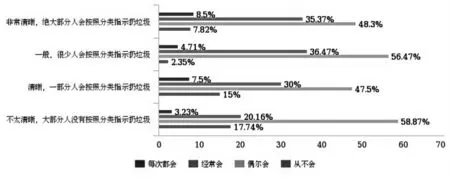

“学校垃圾桶分类标识是否清晰”和“自身垃圾分类的频率”进行交叉分析(如图6 所示):纵向来看,垃圾分类标识“非常清晰”的大学生“每次都会”践行垃圾分类行为的比例最高(8.50%),垃圾分类标识“不太清晰”的大学生“每次都会”践行垃圾分类行为的比例最低;横向来看,学校分类标识“一般清晰”“非常清晰”的大学生“经常会” 践行垃圾分类行为的占比分别为(35.37%)和(36.47%)。这说明学校的垃圾分类标识是否清晰在一定程度上会影响大学生实施垃圾分类行为。

图6 分类标识与垃圾分类行为的交叉分析Fig.6 Cross-analysis of classification identification and garbage classification behavior

三、结论与建议

笔者以大学生垃圾分类行为状况为基础,分析其垃圾分类行为的影响因素。影响大学生垃圾分类行为的六个特征如下:(1)性别。相比男生,女生更倾向于实施垃圾分类。(2)价值判断。对垃圾分类行为有着更高的价值认同和责任意识。(3)朋辈影响。周围人经常参与垃圾分类。(4)行为意愿。对垃圾分类有一定认知、愿意付出时间和精力。(5)政策宣传。学校垃圾分类相关政策及宣传教育到位。(6)硬件设备。校园垃圾分类标识明晰,分类设备齐全。

基于上述调查分析,提出推动大学生垃圾分类行为的建议如下:

(一)强化大学生对垃圾分类、节约资源的责任意识

“垃圾分类引领绿色生活的新风尚。”[8]大学生进行垃圾分类的行为态度直接决定其对于垃圾分类行为的接受度和践行度。从学生个体的角度来看,加强垃圾分类的实施促使大学生对垃圾分类有一定的行为动机。

养成垃圾分类回收的良好习惯。大学生理应懂得垃圾分类在生产生活中的重要性,他们是有着高素质水平的群体,思想开放包容,应主动接受“垃圾分类”的新理念,自觉学习“垃圾如何分类”基础知识,提高垃圾分类意识。

树立资源再利用的生态意识。大学生的生态意识是增强生态文明意识的基础,只有树立了节约意识、生态意识,才能从垃圾分类的小事做起,使之贯穿于日常生活的各个方面。大学生的一言一行都彰显了高校的德育及素质教育是否到位,作为新时代的大学生,我们有责任承担“垃圾分类”这份责任,担当起生态文明建设的“带头兵”使命,推动垃圾分类行为普遍化、常态化。

(二)营造大学生垃圾分类的自主性环境氛围

这里所提到的学校环境因素不是指学校营造的垃圾分类环境,而是指学生的垃圾分类行为发生的环境是否具有足够的自主性和民主性,拥有自主性环境的人执行动力越强。

拓宽学生垃圾分类的渠道。单一的渠道给人以强制性的印象(例如:仅是在宿舍楼下设置分类垃圾桶而取消走廊上的垃圾桶),这种行为会使学生产生抵触情绪,从而大大降低垃圾分类的积极性。因此,可以为学生提供一个完整的垃圾分类链:从宿舍到宿舍楼道到楼下的环环相扣的处理设备。

扩大学生垃圾分类政策的民主参与和监督。给予学生更多的民主性和自主性,培养他们的自我管理、自我约束能力,通过他们在垃圾分类政策实施中的参与度,提高其垃圾分类的动机和执行力。

发挥榜样示范作用。充分运用校内资源,在垃圾分类志愿活动中筛选出一批对垃圾分类有强烈责任感的学生,组建垃圾分类志愿监督小队,发挥他们的榜样作用带动全体学生,提高大学生参与垃圾分类活动的积极性,形成自身实施垃圾分类且监督别人分类的和谐局面,以榜样同学为关键,辐射性地影响其他学生,规范他们不良的垃圾处理行为,吸引更多的大学生主动参与垃圾分类行动。

(三)提升垃圾分类行为对大学生的吸引力

行为吸引力,指大学生垃圾分类行为的实施诱因和动机,包括:校园环境和朋辈影响等“看不见的手”和校园垃圾分类相关的规章制度、奖惩机制等“有形的手”。

开展垃圾分类知识的普及教育。一方面,宣传垃圾分类的可操作性知识,通过讲座、标语、文化墙、宣传栏等方式进行教育,使他们意识到自身的垃圾分类行为和国家生态环境环保、资源节约等问题紧密相关。另一方面,增加朋辈影响力。周围朋辈积极参与垃圾分类的行为对大学生开展垃圾分类具有带动作用。通过评选垃圾分类优秀标兵、宿舍长等形式,达到老生带新生、优异表现者带动身边人实施垃圾分类的效果。

完善和落实垃圾分类管理工作。首先,加强校园垃圾分类配套设施建设,做到及时维护和更换。高校应综合考虑校园各个区域的垃圾类别,针对性地安排标识清晰、数量充足的垃圾分类设备,科学安排垃圾分类设备的摆放位置和垃圾桶的放置布局,进一步优化垃圾分类标识的设计,做到简洁易懂,建立“垃圾分类输送、分类处理”体系[9],为大学生实施垃圾分类行为提供前提保障。其次,建立健全垃圾分类管理的奖惩机制。校团委、学生会、社团要定期表彰在垃圾分类工作中积极主动、有突出贡献的志愿者,以此激发学生参与垃圾分类管理的热情;对有良好垃圾分类行为的宿舍或班集体,可以给予表扬和鼓励,对绩效较差的群体进行批评和教育,从而实现校园垃圾分类行动的可持续发展,确保垃圾分类工作长期有效开展。

(四)推进高校生态文明教育方式的现代化、信息化

加强媒体生态舆论引导。我国现阶段的生态文明宣传手段较为局限,在信息化时代,充分发挥互联网媒体的优势,网络宣传比传统宣传方手段更快捷、涉及范围更广。在推进生态文明建设中可以制作与生态保护相关的生态纪录片、微视频等进行广泛传播,“互联网是全球沟通达到生态文明共识的最佳工具”[10]。总而言之,利用“互联网+”这一载体传播生态文明理念,更能深入人心。

依托高校思想政治教育学科的专业化建设。建设垃圾分类相关教育和教材数据库,实现教学资源共享。根据不同的专业设置,个性化地开展垃圾分类教育,用好各专业的思想政治教育课堂。另一方面,创新垃圾分类教育教学活动,把思想政治教育与开展多样化的校园垃圾分类文化活动有机结合起来,如“绿色校园”摄影展、垃圾分类周、带领学生参观生态建设示范地等实践活动,提高大学生垃圾分类行为的“知行合一”,营造浓厚的垃圾分类校园氛围。