“霸朝”的史诗:《北史演义》叙事中心的选择

江恺杰

(对外经济贸易大学 中国语言文学学院,北京 100029)

清代小说家杜纲的《北史演义》,以纡曲匀净的文笔叙写北朝后期的乱局,补足演史题材之阙,是为历史演义中的后起佳构。孙楷第《戏曲小说书录解题》评价《北史演义》:“在演史诸书中实为后来居上,除《三国志》《新列国志》《隋史遗文》《隋唐演义》 数书外,殆无足与之抗衡者。”[1]然而孙楷第对杜纲“以北齐为主”[2]亦有所指摘:“唯当时南北分立,短祚易姓,变乱靡常,其间北齐与宋俱多失德之主,而齐昏乱尤甚”,小说侧重北齐,“用意不免纤佻。”[1]的确,北齐作为一个非正统的“霸朝”①,在历史上以暴虐荒淫而声名狼藉。以北齐为小说叙事中心,在杜纲未明言个中意图的情况下,难免让人怀疑是出自撰者猎奇心理。但是,《北史演义》 是杜纲在没有前人演史可供凭依的境况下,“潜心稽古”“宗乎正史”“旁及群书”[2]而作,故以北齐为主未必是失于考量的“纤佻”之举。实际上,前辈学者已指出,“在北朝中突出北齐的战略,恰是杜纲取得成功的秘诀所在。”[3]不过,对于杜纲选择以北齐为叙事中心,学界更多关注其达成的叙事效果②,尚无人深究背后的历史文化根由。演义的选材与创作终究循蹈着一定法则,其叙事中心的选择,须遵从羽翼信史、翊扬教化之精神,并以动人听闻为旨归。因此,本文将爬梳要籍,从历史认知和文学认知两个方面来推求可能影响《北史演义》叙事中心选择的因素,探究演义作家如何在传统范式下对史料进行文学性的筛选与重构。

一、杜纲对北朝历史的截裁

所谓“北史”,据唐人李延寿定义,即指魏、齐、周、隋四朝所组成的北朝史。北魏统一北方近百年,最终分裂为高欢专权的东魏和宇文泰执掌的西魏。欢、泰二人各挟天子,争霸不休,其子嗣则受禅称帝,改东西魏为北齐、北周。北齐终为北周所灭,而篡夺了北周江山的隋朝则扫平南朝,完成一统。

可知,北齐是北朝后期才出现的王朝,以其为叙事中心,意味着杜纲对北朝的历史时段有所截裁。《北史演义》虽以北史为名,却未囊括魏、齐、周、隋二百年,其仅截取了自魏末失政到天下归隋的九十年,着力展现魏分东西与齐周争雄。如此选材,杜纲实自有用心。

首先,魏末分裂与争霸的历史在通俗认知中可自成单元。托名金圣叹的《三国演义志序》已将“东西魏”与“南北朝”并举:“自古割据者有矣,分王者有矣,为十二国,为七国,为十六国,为南北朝,为东西魏,为前后汉。”[4]可知,东西两魏及其衍生的北齐北周虽是北朝史的组成部分,但亦可视作相对独立之时段。况且这段历史已然“头绪尤多”[2],足以撑起一部小说,将笔墨专注于此亦不失为一种选择。

其次,选定这段历史,对小说的创作与接受颇有助益。历史演义作为通俗读物,其作者常以类型化叙事来迎合大众审美习惯与认知经验。《三国志演义序》称,“凡自周秦而上,汉唐而下,依史以演义者,无不与《三国》相仿。”[4]《三国演义》正是该文类创作与接受的类型模板。而北朝后九十年的历史轨迹与汉末三国恰有一定相似性,均可总结为“乱自上作—百姓揭竿—权臣跋扈—群雄蜂起—鼎足而三—重归一统”。

同是乱自上作,汉末有灵帝昏庸、十常侍祸国,魏季有宣武帝失政、胡太后乱邦;同是百姓揭竿,汉末有黄巾起义,魏季有六镇之乱;同是权臣跋扈,汉末有董卓,魏季有尔朱荣;董卓败后群雄蜂起,尔朱荣死后亦有高欢、尔朱兆、尔朱天光、贺拔岳、贺拔胜、侯莫陈悦等各据一方。汉末群雄互噬,唯余魏蜀吴鼎足而三;魏季大浪淘沙,仅剩高欢、宇文泰并峙北方,加上南朝则神州又呈三分之势。魏蜀吴兴则俱兴,灭则俱灭;高氏与宇文氏相继而起,北周灭齐后亦不旋踵而亡。

由此可知,以北朝后九十年为演义题材,在《三国演义》为世人所尚的文化氛围中,能满足类型化的叙事要求,具有天然的读者接受优势。

再次,历史演义作为一种文化商品,在“服考古之心”的同时,还须足够传奇,以“动一时之听”[4]。而演义的传奇性一定程度上有赖于历史素材本身的奇谲。魏季至隋初的历史正可用一“奇”字作结。胡寅《读史管见》言,自魏室倾颓,“一时人才角出,东西战争,智谋之士,不可胜数。”[5]托名李贽的《史纲评要》直言,魏季之后,世道“起起倒倒,世界上今日个皇帝,明日个皇帝,真奇!真奇!”[6]而这段历史中,又以高欢、宇文泰双雄争霸最为瑰伟。正所谓“两国手争能,不相下哉,宜志士览古乐观而忘倦也。”[4]高欢与宇文泰,瓜分魏土,各据东西,才智不分轩轾,用兵地丑德齐。胡应麟阅遍史书,亦不禁感叹:“考古今两雄相抗,衂而随振,殆而辄安,未有如贺六(高欢字贺六浑)、宇文二霸主也。”[7]所以,北朝后期的历史,尤其是高欢、宇文泰的争雄史,亦即北齐、北周的开基史,是绝佳的演义素材。杜纲选择将笔墨倾注于此,可称妙手。

二、“以北齐为主”的史学权衡

既然专注书写北朝后期历史,并峙的北齐与北周俱是叙事中心的可选项,然则北齐兴亡何以作为小说的叙事主线?由于隋唐两朝承继自北周,故而隋唐修史以北周为正朔,以北齐为“霸朝”。杜纲却舍弃北周,而倾笔于“非正统”的北齐,并以北齐奠基人高欢为小说中心人物。这与历代对北齐的历史认知以及对高欢、宇文泰不同的历史评价有关。

北齐虽非正统,然自隋唐以降,史著与史论对北齐之关注更甚于北周。魏土初分之时,高欢尽占东魏八十州膏腴之地,兵强马壮;宇文泰据守西魏三十三州,国用不足。高澄当政时,“气摄西邻,威加南服”[8]。高洋称帝之初,武威赫赫,使“秦人不敢东顾”[8]。奈何高洋后期暴虐恣睢,高殷、高演享年不永,高湛、高纬荒淫无道,致使北齐国势日衰,最终攻守易势,反被北周吞灭。北齐的兴勃亡忽、强弱递变,自隋唐以来为世人反思与探讨。

对去齐未远的隋朝与初唐君臣而言,北齐兴亡是颇受关注的历史议题。《隋书》载,隋文帝在禁锢太子杨勇前曾言:“朕近览《齐书》,见高欢纵其儿子,不胜忿愤,安可效尤邪!”[9]《旧唐书》则载,唐高祖以北齐斛律光遭谗蒙冤为戒,无视谣言而任用崔善为[10]。《贞观政要》数次记载唐太宗与群臣探讨北齐旧事,从“齐之失国”[11]中汲取教训。《新唐书》亦记载太宗就北齐《伴侣曲》与南陈《玉树后庭花》,与杜淹讨论“亡国之音”[12]。文臣进谏亦时以北齐昏君为鉴戒,如李纲谏唐高祖宠幸舞工[12]、于志宁谏李承乾任用宦官等[12]。傅奕、姚崇力主排佛,也以北齐佞佛亡国为训[10]。

对北齐旧事的关注,反映到史学领域,便是北齐史著作在隋唐时期的涌现。《隋书·经籍志》《旧唐书·经籍志》以及《新唐书·艺文志》收录的北齐史著作,除了初唐官修“五代史”之一的《北齐书》外,还有隋代李德林《北齐书》,王劭《齐志》《齐书》,姚最《北齐史》,崔子发《齐纪》以及唐代张太素《北齐书》。相较之下,北周史著作除“五代史”之一的《周书》外,仅有隋代牛弘与唐代吴兢的两部《周史》。

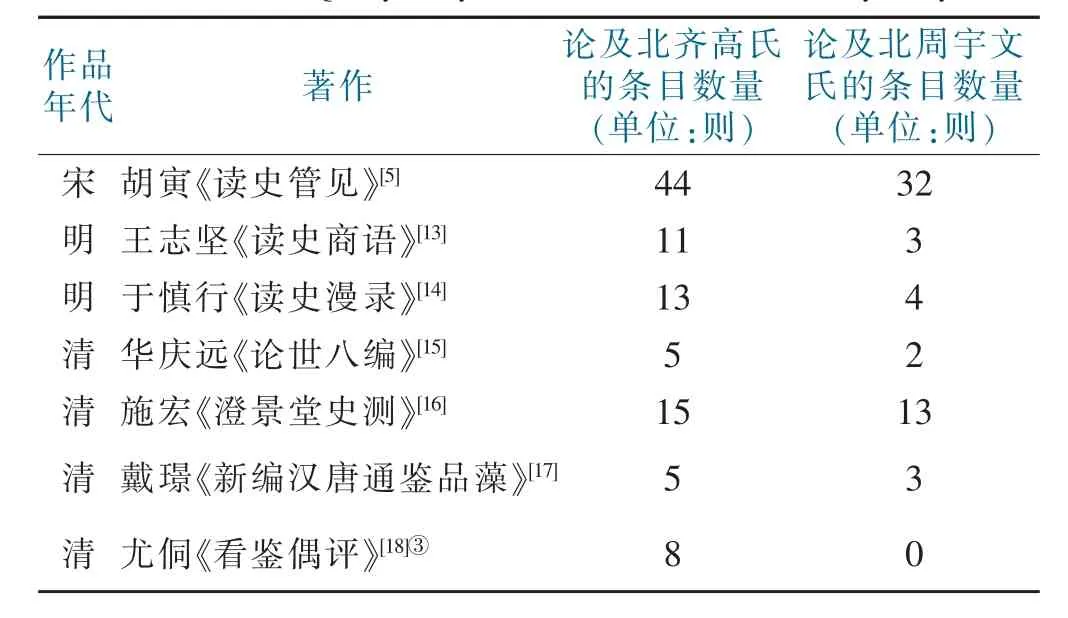

宋明以后,史论特盛,《四库全书总目提要》所录“史评”类书籍中,有论及东西魏及周齐间史事者,对高氏政权之论述常常多于宇文氏政权。笔者对代表性著作的论述条目作了如下统计(表1):

表1 史评类著作针对北齐、北周史之论述情况Tab.1 Discussion of historical review works on the history of the Northern Qi Dynasty and the Northern Zhou Dynasty

另外,明代朱权的《通鉴博论》,在北齐三帝高洋、高演、高湛的小传后,均有以“按鉴论断”起头的评论,以总其得失;对北周诸帝却仅述生平,无一字评论附于传后[19]。

由此足见,相较于奠定隋唐大一统的北周,北齐这个恢弘开局、荒唐收尾的历史失败者反倒更具启示意义,亦更值得关注。杜纲将北齐作为小说叙事中心,很可能是对上述史学观念的继承。总之,依据古人认知传统,“演”北齐高氏休戚之史,更能传达王朝兴衰之“义”。

以上论证是基于“王朝史”的宏观角度,而在北齐、北周的相关历史中,最为精彩的是高欢、宇文泰这两位王朝奠基人的争雄史。因此,要回答杜纲为何在选择叙事中心时舍周而就齐,还需解释杜纲为何倾笔于高欢而非宇文泰。个中缘由,与二人不同的历史评价有关。

高欢、宇文泰才智相为颉颃,观二人德行,又均有仁民爱物之名。高欢“仁恕爱士”,使民苏息(《北史·齐神武本纪》)[20],宇文泰“明达政事,恩信被物”[20],但二人身为权臣,都曾悖逆臣节。高欢曾起兵与意图收回权力的孝武帝对抗,致使孝武帝出奔关右;宇文泰执政西魏时,先弑孝武帝元修,后弑废帝元钦。杜纲在《凡例》中也称“欢逐君,泰弑主”[2],似将二人之“丑行”对标。

乍看之下,高欢与宇文泰难作善恶忠奸之分。然而,从封建伦理角度出发,二人的历史评价实则有别。关于高欢逐君之事,《魏书》 认为孝武帝受谗臣离间,向高欢发难,事败后出奔关右,实乃“自绝宗庙”“天下所弃”[21]。《魏书》为北齐魏收所作,自然偏袒高欢,但其评判却对后世史论影响深远。胡寅《读史管见》也认为孝武帝“孽自己作”“事发无名,宜其败也”[5]。朱权《通鉴博论》批判孝武帝“逞一朝之忿,弃累世之基,舍高欢之亲厚,就宇文之踈薄,甘心出奔,自绝大位。”[19]清代葛震《诗史》亦称“出帝猜忌,自绝宗庙,西如长安,虎尾是蹈。”[22]可见,论史者多以为错在孝武,而非高欢。据史载,高欢在孝武帝出奔后,自觉臣节有亏,故而有心补过。他遥闻孝武帝遇弑,便欲为之举哀。对于另立的孝静帝,他更恪尽臣礼,终身恭侍。高欢之“补过”,甚得后世认可。司马光《稽古录》认为高欢“虽有逐君之惭,而能惓惓尽恭以事静帝,没身不怠,此其可称也。”[23]胡寅称高欢“有援立之劳,而无悖逆之迹。”[5]宋人南宫靖一对高欢颇为肯定:“高欢因魏氏丧乱,尔朱残酷,于是有匡主正国之心,四十启之邀,迎君不见,听措身亡所不得已。戴善见而君之,其志亦可念也。”[24]

相较之下,宇文泰弑君之行被视作万恶不赦。后世认为,纵使孝武帝德行有亏,“要非臣子所宜弑者”[25]。因此,宇文泰的道德评价要下于高欢。宋代王应麟《困学纪闻》将宇文泰与王莽并论:“宇文泰弑君之罪,甚于高欢之逐君,乃以周公自拟,亦一莽也。”[26]南宫靖一则言:“泰既鸩孝武又黜废帝,迹其所为,特乱臣贼子之所作,视贺六浑有惭德焉。”[24]更有如胡应麟者,不仅批判宇文泰,还为高欢政权不被视作正统而鸣不平:“考当时促欢受禅者甚众,欢皆力折之,而泰鸩其君而竟篡之国,则欢之贤泰不啻倍蓰,而后世东魏并称何也?”[7]由此足见,基于封建伦理视角,以欢为是,以泰为非,在杜纲之前就已近乎定谳。

欢、泰二人历史评价有别,道德形象不同,而重视塑造小说主角的正面形象,恰是杜纲的创作习惯。杜纲在《南史演义》中选择刘裕、萧道成、萧衍、陈霸先四位开国之君为核心人物,是因他们“多有善政可纪”[27]。他在拟话本小说集《娱目醒心编》 中也多以孝子、烈女、忠臣、义士为主角。而细绎《北史演义》,我们更可发现,杜纲为使主角行为符合封建伦理,不惜对史实加以改动。例如,高欢早年曾参与六镇起义、追随“贼将”杜洛周,个中原因于史无征。《北史演义》则言高欢本志在抗贼,只因一家性命遭杜洛周胁持而不得不屈从。正史记载,高欢离开杜洛周后,还曾投奔另一叛军领袖葛荣。小说则改为高欢“闻葛荣强暴,胜于洛周”,打消了投奔之念,将高欢这段“附逆”经历隐去。《北史·后妃传》还记载,高欢欲强娶游氏,因其父游京之不许,“遂牵曳取之,京之寻死。”[20]小说则改为游京之受命献女,高欢“待之以上宾之礼”。综上推断,对于小说的中心人物,杜纲总是力保其行为之正当性。如此作者,在欢、泰之间做选择时,应难以将宇文泰这个弑杀二帝的权臣设为小说主角。

小说行文也透露了杜纲对高欢的袒护和对宇文泰的批判。杜纲写高欢与孝武帝爆发冲突时,借高欢之口反复强调“我不负帝,帝今负我”“我能容人,人不容我”。第二十八卷还虚构了孝武帝遣妖人谋害高欢,更突出高欢逐君乃迫不得已;而有关宇文泰之情节,则是另一番安排。小说第三十八卷述可朱混道元“不与逆臣为伍”、叛离西魏投奔高欢。杜纲借道元之口表明“今泰擅行弑逆,其恶更甚于欢。”第四十六卷写贺拔胜郁愤而死,提到“贺拔胜以欢有逐君之罪,不肯为之下,及归长安,视泰行事,不让于欢,心郁郁不乐。”然而,据史所载,可朱混道元叛变是因与高欢有旧,且家眷滞留东魏;贺拔胜悲愤而死是因诸子被高欢所杀,二者均与宇文泰的不臣之举无关。杜纲的有意设置,足见其对欢、泰二人臧否有别,据此亦可理解杜纲为何舍泰而就欢。

三、“以高氏为重”的文学考量

历史演义的创作需考虑史料特征与文类属性的耦合。杜纲选择以“霸朝”北齐为叙事中心,必是以文学视角斟酌史料后作出的决定。

演义是带有文化商品性质的通俗读物,杜纲创作《北史演义》亦以普及史事、使“智愚共见”[2]为目的,其在选材与创作中必然要照顾大众的认知习惯。而高欢、宇文泰各自的创业模式与集团特征,与大众认知的契合度有所不同。

草泽英雄发迹创业的故事向来为大众钟爱,刘邦、刘备、钱镠、郭威、朱元璋等莫不如是。演史者为迎合此审美,甚至不惜篡改历史人物之形象。如各类五代故事将正史中“儒行翩翩”的赵匡胤塑造成草莽游侠;《飞龙全传》把望族出身的柴荣改为贩伞之徒。高欢本为怀朔镇一戍卒,身份上天然契合草泽君王的类型化叙事。杜纲亦称“草泽英雄大有人,六浑才略更无人”,以高欢为小说中心人物,无疑是看中其身份所蕴藏的叙事潜力。

在大众认知里,草泽英雄开国创业的历程是以世俗“小契约”之缔结推动“治国平天下”的“大契约”的践行。这些“小契约”关系包括乡党故旧、血缘姻亲、义父子、义兄弟等。例如在汉初故事里,刘邦集团的核心是萧何、曹参、卢绾、夏侯婴等高祖“少小亲旧”;《三国演义》中,刘备的事业起点是桃园结义;《英烈传》里,朱元璋起家的资本是汤和、邓愈、郭英、吴桢等贫贱之交。而高欢的创业模式同样符合此种认知。高欢携亲旧共出乡关,历经征战,最终化家为国。其集团之核心正是他生活于怀朔时结交的党友亲眷,如司马子如、孙腾、刘贵、侯景、段荣、尉景、娄昭等。这些名臣猛将与高欢“始敦乡党之情,终定君臣之契”(《资治通鉴·卷第一百六十》)[28]。《北齐书》将他们称作“齐氏元功”,并比之刘邦的“丰沛故人”、曹操的“颍川元从”[8]。

正因高欢与其股肱之臣不仅有君臣之分,亦有亲友之谊,使得高欢与臣下之交往颇具世俗色彩。段荣曾与高欢共同逃难,是高欢的生死弟兄;司马子如可以出入内廷,曾调解高欢、高澄、娄昭君的家庭矛盾;尉景曾与高欢贫贱相依,他因贪污被高澄责罚,高欢亲往抚慰,听其抱怨;彭乐在邙山大破西魏军却放走宇文泰,还向高欢夸耀胜利,高欢喜怒交加,不顾君王体面亲手殴打这位爱将,又“命取绢三千匹压乐背,因以赐之”[28]。可见此二人不似君臣,倒似江湖兄弟。凡此事迹均被杜纲收入《北史演义》中,用以烘托高欢草泽君王之形象。吕思勉曾批评高欢是不知礼乐的“犷悍之夫”[29]。诚然,高欢不如崇儒好古的宇文泰重礼法、知分寸,但从文学审美角度看,其气质朴野的人物形象对于市井读者无疑更具亲和力与吸引力。

相较之下,宇文泰虽亦起自寒微,但其集团的形成与架构较为特殊。宇文泰的西魏集团是由不同势力组成的联盟,他们因贺拔岳之死、孝武帝西奔等事件聚合于关陇,共推能力出众的宇文泰为领袖,以抗衡称霸山东的高欢。正如吕春盛所言,西魏的诞生是“诸势力从冲突走向妥协,共同创立政权。”[30]西魏集团的核心人物中,赵贵、于谨、李虎、侯莫陈崇与宇文泰同为贺拔岳旧部,地位本不相上下;李弼为侯莫陈悦旧部;斛斯椿、王思政曾是孝武帝近臣;贺拔胜本是北魏封疆重臣,独孤信则是其旧部。他们并非宇文泰的部曲僚属,且各具权势。《周书·赵贵传》载:“初,贵与独孤信等与太祖(宇文泰)等夷。”[31]《于谨传》载:“谨既太祖等夷。”[31]《贺拔胜传》载:“胜至关中,自以平位素重,见太祖不拜。”[31]宇文泰与西魏诸臣保持着共掌政权的等夷关系,甚至宇文泰去世时,“群公各图执政,莫相率服”[31]。直到宇文护改西魏为北周,翦除赵贵、独孤信等勋贵后,宇文氏才实现权力集中。可知宇文泰终其一生都未完成“化家为国”,他同其他西魏重臣也非严格意义上的君臣关系。这无疑与“有一代开辟之君,必有一代开辟之臣”[4]的演义书写模式相左,更与大众对君王创业的一般认知相龃龉。对于小说创作者而言,相比于叙写西魏诸势力的妥协与平衡,描绘高欢潜龙升天、群龙相随的图景显然更能取悦读者。

除了集团架构、创业模式与大众认知经验相契,高欢的经历特征也比宇文泰更符合演义的叙事要求。

高欢见于史书的传奇经历与诸多经典叙事母题耦合,能满足大众对草泽君王的浪漫想象。高欢寂寂无名之时,豪族小姐娄昭君就以风尘巨眼识得英雄,以身相许。《北史·后妃传》载:娄昭君“见神武于城上执役,惊曰:‘此真吾夫也。’乃使婢通意,又数致私财,使以聘己”[20]。“哲妇识英雄”是为人乐道的叙事母题,更是“寒门发迹”故事的重要环节。高、娄二人的相遇,与《史弘肇龙虎君臣会》中的柴夫人识郭威、《破窑记》中的刘月娥识吕蒙正、《鹤林玉露》中的梁红玉识韩世忠等异曲同工。杜纲也因此不吝笔墨,以才子佳人笔法将此事敷演为长达三回的精彩内容。

英雄凭借异相、奇遇窥知天命,则是发迹故事中另一重要母题。刘邦斩白蛇后,乃自知是“赤帝之子”;《飞龙全传》中,赵匡胤尚未成名,便已被相士苗光义尊称万岁。《北史·齐神武本纪》也记载了类似故事:青年高欢与友人狩猎于沃野,却逢山野异人。其人“善暗相,遍扪诸人,言皆贵,而指麾俱由神武。”等到高欢意欲回访,方知“本无人居,乃向非人也。”[20]杜纲将其演绎为“骋骑射沃野遇仙”,许宝善则批注道:“正如汉高斩白蛇气象。”[2]史家可能套用了帝王异相的模板来为高欢立传,但其客观效果却使有关帝王发迹的各种母题在高欢故事中得以承继。这些记载虽是英雄出世的常规戏码,但将其写入小说,却可与读者的审美惯性同调律动。

高欢步入乱世漩涡后,正史记载中仍不乏戏剧性场面。高欢遭杜洛周追杀时奔逃惶惶,乃至抛弃长子高澄,幸其被段荣救起。这一幕与汉高祖败逃弃子,夏侯婴救护幼主之情形绝类。高欢在信都时,利用饱受欺压的六镇士兵对尔朱氏的憎恶,告喻众人:“直向西已当死,后军期又当死,配国人又当死。”[20]从而鼓动将士举起反旗。此情此景,与陈胜在大泽乡发动戍卒颇为酷肖。直至高欢生命将熄,仍有悲闻《敕勒歌》、遗计平侯景等传奇故事。以上史料,杜纲在小说中或抄掇,或演绎。正所谓“古事所传,天然有此等波澜,天然有此等层折,以成妙文。”[4]高欢的史料记载已精彩若此,小说家又岂能不对其有所偏好?

宇文泰之史料在丰富性与传奇性上则不及高欢。不论《周书》《北史》抑或《资治通鉴》,对宇文泰的早年经历皆记录寥寥。他归顺尔朱荣之前的史载近乎空白,仅知其曾先后追随鲜于修礼和葛荣。而同时期的高欢,已是尔朱荣的爱将,随尔朱荣进军洛阳、另立新帝、讨平义军,见证、参与了诸多大事件。此后,高欢逐步崛起,最终翦灭尔朱群雄,控制北魏朝廷;同一时段的宇文泰,还在贺拔岳帐下为人驱驰、替人画策。这不仅意味着宇文泰的早期经历不及高欢传奇,更表明其长期处于边缘地位,于核心史事无涉。袁枢《通鉴纪事本末》对历代要事作了“原始要终”的梳理,在《元魏之乱》一章中,高欢已是主要人物,提及宇文泰的却仅有他劝贺拔岳袭取长安这一处[32],足见其在乱世之初的边缘处境。优秀的历史演义,须能在纷繁史事中抽绎大端、详其本末,将核心事件编织为因果连缀的完整链条。毛宗岗即赞《三国演义》“有追本穷源之妙”,“自首至尾读之,无一处可断。”[4]欲达臻此境,须使中心人物之生平轨迹与历史主线相契,其视域应囊括较完整的历史进程。由此观之,更早登上乱世主舞台的高欢比长处边缘的宇文泰更适合作为中心角色。

宇文泰的事业轨迹有类《三国演义》之东吴孙氏。割据江东的孙氏集团长期游离于汉末争霸的主战场——中原之外,直到曹操扫平北方,南北冲突正式爆发,孙氏集团才算登上乱世主舞台。所以,纵使不考虑正统性问题,孙吴也难作为《三国演义》之叙事中心。与之相似,宇文泰早年经历不详,归顺尔朱荣后又随贺拔岳西入关陇。而魏季争霸的焦点是北魏都城洛阳,先后有尔朱荣、元颢、尔朱兆、高欢等势力围绕洛阳鏖兵不已。直至高欢扫平山东、剑指关陇后,东西冲突方成北朝主要矛盾。宇文泰至此方有机会登上历史主舞台。可知,宇文泰的视角不足以包纳魏季乱世的主线。而《北史演义》能做到“头绪虽多,皆一线贯穿”[2],写史事“无一漏处”[2],与杜纲选择高欢而非宇文泰为中心人物不无关系。

四、结语

北朝二百年,高氏、宇文氏之争霸尤为精彩,其中又以高欢、宇文泰双雄角力最为奇谲。杜纲演绎此段历史时,选择高氏政权为叙事中心,以北齐奠基人高欢为中心人物,乃是经过史学权衡与文学考量后的审慎之举。高氏王朝霸权衰变、兴亡忽焉的历史充满启示性与戏剧性,杜纲着墨于此,是对传统史学聚焦的继承,亦使小说有雨覆风翻之妙。高欢与其宿敌宇文泰才略不分轩轾,但二人历史评价的不同让重视封建伦理的杜纲青睐于高欢。且高欢经历传奇,史载丰富,其鱼龙腾变的人生正是绝佳的演义素材。杜纲借北齐高氏的“变化之事”,书成“变化之文”,谱写了一个非正统“霸朝”的兴衰史诗。而借由对《北史演义》的细绎深究,我们亦可对历史演义之创作法则稍作蠡测。演义作者在钩沉史料、选定题材时,会受史观传统、伦理价值、大众审美、文法要求等因素制约。能综合考量诸要素,并借熔裁史料以激发文学表现力者,方可挥成演史佳构。

注释:

①何德章《北齐书说略》:“唐人本身视东魏北齐为霸朝,即非正统王朝。”参见李学勤、安平秋等著《二十五史说略》,北京:北京燕山出版社,2003 年,第218 页。

② 例如,段启明、张平仁《历史小说简史》认为,《北史演义》对“北齐事叙之最详”,能“注意情节的主次、连贯,把枝蔓、繁多的事件尽可能地统一到一条情节线上”。参见段启明、张平仁著《历史小说简史》,太原:山西人民出版社,2005 年,第108 页。

③尤侗《看鉴偶评》并未录入《四库全书总目提要》,在此列举,仅作比较之用。