基于病例讨论的高职护理病理学教学改革

秦燕燕,周兰兰,张磊

(深圳职业技术学院,广东深圳 518055)

病理学是高职护理专业学生必修的一门专业基础课,也是一门连接着医学基础课程与临床课程的桥梁课程[1],重要地位毋庸置疑。而局部血液循环障碍又是病理学中一个非常重要的组成部分,临床上很多疾病的发病机制都与此章所学内容相关[2-3]。但在传统的医学教育模式下,学生大都“填鸭式”被动接受老师所讲授的知识,学生缺乏学习的主动性和灵活性,学习效果一般,有些学生甚至觉得该模块内容枯燥无味。因此,关于本模块的教学模式改革和创新势在必行[4]。

近年来,随着科技的发展和教学改革的推进,基于问题学习的模式(Problem Based Learning, PBL)可通过设置特定的问题鼓励学生通过各种途径收集与该问题相关的知识与信息,尝试通过自己的努力获得知识,培养自己解决问题的能力。该模式的设计理念充分体现了先进的教育思想[1]。以此模式为基础,本课程根据高职护生的特点,设计符合学生认知水平的病例讨论问题,鼓励学生主动参与到教学环节中来,充分发挥学生的主观能动性。

一、研究对象

选取深圳某高职学校一年级护理专业的学生为研究对象,共两个平行教学班级,随机抽取其中一个班级为实验组(n=38),另一个班级为对照组(n=39)。实验组和对照组的平均年龄分别为18.02±1.31、18.39±1.04,两年龄组无统计学差别(P>0.05)。性别:实验组女生36人,男生2人;对照组女生35人,男生4人,两组间性别也无显著性差异(P>0.05)。

二、方法

(一)教学内容

选取的教学内容为《病理学》“局部血液循环障碍”教学模块。学时为2学时,用1次理论课进行,其主要内容包括:①局部循环血量异常,该部分是由充血和缺血两部分组成;②血液性质异常,例如血栓形成、栓塞及梗死;③血管壁异常,造成血管壁异常的现象主要是出血和水肿。

(二)实验组教学方法

在“局部血液循环障碍”教学模块的理论学习过程中,按所学内容设计1~2个涉及本模块教学内容的临床病例资料,学生随机按5~6人/组进行分组讨论学习。具体做法如下:

1.课前准备

课前准备工作直接关系到整节课的教学效率,根据前期的备课情况可以看出如果学生不能做好预习工作,就难以理解具体的概念知识。因此课前教师要让学生做好预习工作:一是课前老师通过网络学习平台向学生发放预习资料,说明本模块的学习目标和需要掌握的重点知识;二是教师要通过网络学习平台发布学习任务,让学生在完成发放的预习资料后,在上课前完成教师发布的预习作业。教师通过对学生完成预习作业的情况进行总结与分析,找出学生对本节课知识点的认知水平及所存在的问题,以此为课堂教学奠定基础。

2.课堂教学

课堂上,前5分钟老师根据学生课前预习的情况,总结学生在预习过程中遇到的问题。尤其是对共性问题,教师要重点讲解,如果遇到学生较难理解的问题,教师需要及时采取案例分析的方法,以此切实解决学生的疑惑。老师再次明确本模块学习的目标及内容。通过播放“心肌梗死”“脑血栓突发急救”视频引入本模块的学习主题,让同学们更加明确本模块学习的重要性和意义,同时进行医者仁心,救死扶伤的思政教育,时间约15分钟。引入临床涉及关于血栓的病例,学生以小组为单位进行分组讨论学习。老师通过病例提出思考问题:①血栓形成的过程;②血栓、栓塞、梗塞的区别和联系;③血栓对机体的影响。使同学们明白本模块需要掌握的重点内容。同学们分组讨论的同时,老师进行巡视,及时发现问题并予以指导。时间约40分钟。④老师结合同学们遇到的问题进行归纳总结,同时讲授课程内容,侧重点放在同学们讨论过程产生疑惑的问题上。时间约需要15分钟。⑤随堂测验:根据本次课程学习的内容,发布相关测验题,同学们在网络学习平台进行答题,时间约10分钟。⑥教师对本次理论课进行点评和总结,时间约5分钟。

(三)对照组教学方法

按照常规教法完成本模块教学内容,学时为2学时,用1次理论课进行。课堂上首先明确本次课程的学习目标和需要掌握的重点内容,并结合多媒体课件和动画视频资料演示,进行以老师为主导的传统讲授。课前预习同实验组一样,在网络学习平台发布预习内容,要求学生对相关内容进行自主预习。下课前10分钟发布随堂测验,内容同实验组相同,同学们在网络学习平台上完成测验题。

(四)教学效果评价

根据随堂测验的考核结果进行评价,并进行教学满意度的评价。随堂测验的目的主要是了解学生对课堂学习内容掌握的情况。题目一共10道单项选择题,涉及内容包括血栓形成(2道题),栓塞(5道题),梗死(3道题)。每小题10分,共100分。测验题目由教学团队统一设计,并按统一标准评分,测验时间约10分钟。

教学团队自行设计调查问卷,从教学目标、模式、内容、氛围等方面进行评价,共10项评价内容,每项10分,共100分。

(五)数据统计

数据全部用SPSS 16.0进行统计分析。实验组与对照组随堂测验的分数及年龄采用均数±标准差进行描述,采用两独立样本t检验Student t test进行组间比较;采用χ2检验进行两组间教学效果评价。

三、结果

(一)实验组与对照组随堂测验成绩比较

表1显示了实验组与对照组随堂测验的成绩。总体来看,实验组考试成绩总分(91.13±5.65)显著高于对照组(80.78±6.42)(P<0.05)。本研究的结果与刘小花等、袁锦玉等的研究结果相一致,实验组的理论考试成绩显著高于对照组(P<0.05)[6-7],说明通过临床病例讨论分析,可以显著提高同学们掌握相关理论知识的能力。从考试涉及的重点内容上看,血栓形成和梗死这两块内容虽然实验组成绩稍高,但两组间无显著性差异(P>0.05)。而栓塞这部分内容的考试成绩两组间有显著差异(P<0.05),实验组(46.82±7.42)明显高于对照组(39.21±6.99),说明在栓塞这部分的内容掌握上实验组的效果更好。学生通过讨论病例“工人施工中被钉子刺伤左脚,后伴左下肢肿胀疼痛,并出现咳嗽咳痰症状,遂猝死。尸检发现左股静脉血栓,肺主动脉干红色血栓”,从对患者病情的描述中找出血栓形成的要素,并根据发现血栓的位置,一步步找出血栓栓子运行的途径。在临床病例的讨论过程中,同学们加深了对血栓形成及栓子运行途径的理解,这些都是本次课需要重点掌握的知识和内容。

表1 实验组与对照组随堂测验成绩比较

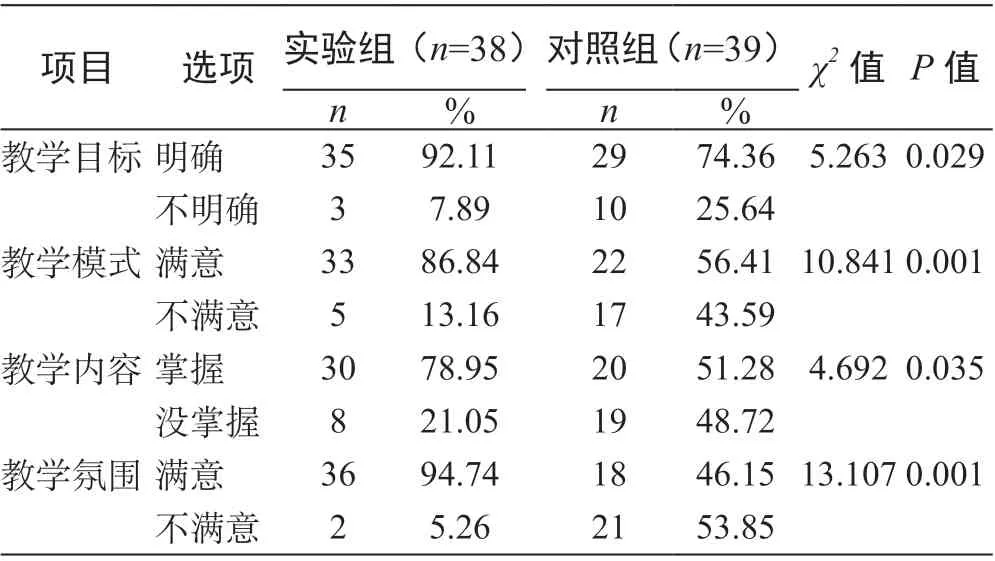

(二)教学效果评价

根据表2的结果显示,实验组的教学效果好评度显著高于对照组(P<0.05),实验组关于教学目标明确与否、教学模式满意度、教学内容掌握情况和教学氛围的满意度等都普遍高于对照组。本研究的教学效果满意度与前人的研究成果相一致[8-9],这说明通过生动的临床病例引导,小组之间互相讨论,鼓励同学们积极思考,主动参与到学习中去,教学效果要好于传统的教学模式。

表2 教学效果评价

四、讨论

传统的病理学教学中,老师在课堂中穿插临床病例,通过引入鲜活的,真实发生在医院的病例,学生们会有很强的代入感。同时,增加分组病例讨论环节,翻转课堂,鼓励同学们主动查找资料,通过组内和组间的沟通交流,激发学生的学习兴趣,由被动接受转变为自主学习,既可以活跃课堂气氛,更可以提高课堂的教学效果。

如何让学生掌握重要的病理学知识,培养学生的临床思维,是我们授课老师必须思考的问题。而病例讨论、案例分析等教学环节可以很好地将理论知识跟临床实际相结合,培养学生运用所学知识解决临床问题的能力,为今后的临床课学习打下牢固的基础[10-11]。在这里需要注意的是病例的选择一定要与大纲和教学内容密切相关,且符合临床实际。如本模块病例所涉及到血栓、栓子运行途径、栓塞、梗死等知识点不仅是本次课教学的重点内容,更是在临床上常遇到的典型病例。同学们在讨论的过程中,不仅加深了对本次课重点内容的理解,而且还回顾复习了与本次课重点内容密切相关的解剖生理学知识(血液和心血管系统),更是通过“自己来当小医生”,对病例中所涉及的问题作出判断,培养了职业自豪感。

虽然在课堂中引入病例分析极大地发挥了学生的主观能动性,也取得了较好的教学效果,但是并不是完美无缺的[12-13]。如在传统的授课中,理论知识是系统讲授的,连贯性很好,但是翻转课堂后,是以学生分组讨论病例为核心,老师从旁辅助,知识的连贯性被打破,对于一些自主学习能力较差的同学来说效果反而不如传统讲授得好[14]。

五、结束语

在病理学的教学过程中,从病例讨论入手,不仅形象生动,贴近生活,而且能大大激发学生主动学习的热情,使需要掌握的重难点知识更容易理解、记忆。同时引导学生较早接触临床案例,培养临床思维,为今后临床课的学习打下坚实的基础。另一方面,通过引入临床案例,让同学们在阅读案例的过程中学习到医护人员医者仁心、救死扶伤的精神,可以有机融入思政元素。总体来说,基于病例讨论的课堂教学改革对于培养高职护生的医学专业素质具有重要意义,值得推广到整个病理学的教学过程中去。