寓思政于学科属性的中药化学课程教学探索

宋青青,折改梅,李强,徐暾海,石晋丽

(北京中医药大学中药学院,北京 102488)

全面推进课程思政建设是贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神、落实立德树人根本任务的重要举措。中医药高等学校不仅肩负中医药事业传承和发展的光荣使命,还承担培养中医药传承创新人才、拔尖人才的重要任务。这要求中医药院校专业课教师要用好课堂教学这个主渠道,挖掘且细化思政元素,把专业课程与思政教育有机结合,强化价值塑造、知识传授和能力培养“三位一体”的教育教学目标,培养高素质中医药专门人才。

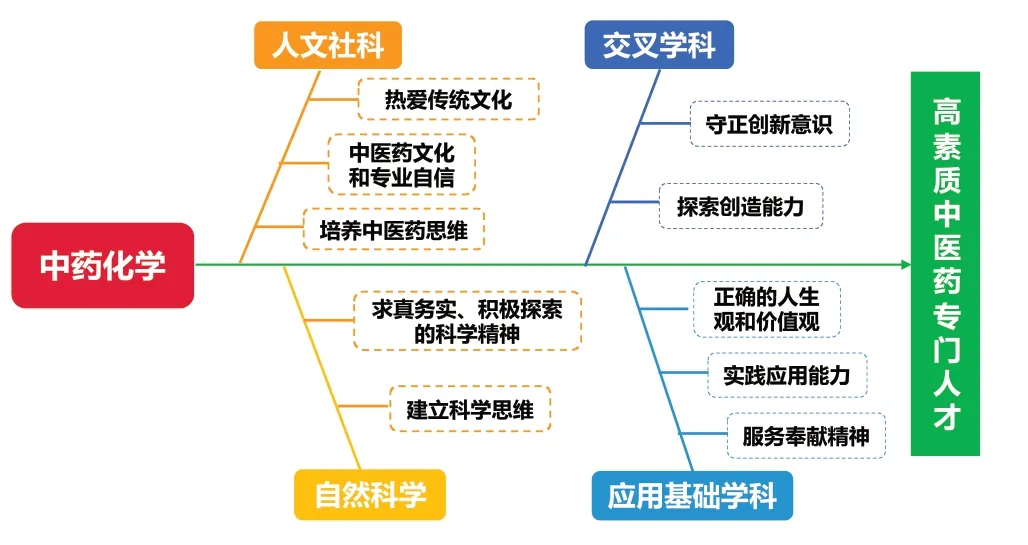

中药化学课程是一门结合中医药基本理论,运用现代科学技术理论和方法研究中药化学成分的学科,是中药学专业一门重要的主干课程,在中药学类专业课程体系中起着承上启下的关键作用。随着科学技术进步,中药化学研究手段和内容已成为中药学多学科交叉融合研究的基础,其包含丰富的学科知识,也蕴含隐性的价值教育。然而中药化学课程以中药活性成分概念、提取分离、结构鉴定为主的较为固定的教学内容,以及以知识传授为主的教学模式,已无法满足新时代中药学本科生学习和发展的需求[1],也无法发挥专业课立德树人的作用。因此,在新环境和新形势下,中药化学课程建设应促进中药化学的教学内容与学科同步发展,教师要深刻领会课程思政的教学理念和范畴,充分把握中药化学学科的优势特色,在增加中药化学知识厚度的同时,以隐性思政元素的挖掘和渗透,强化课程的育人功能。本文总结中药化学学科属性,从人文社会科学属性、自然科学属性、交叉学科属性以及应用基础学科属性四个方面(图1),结合目前教学中存在的问题,深入挖掘思想政治教育元素,分析课程思政有机融入中药化学课程的实践途径,解决中药化学课程思政讲什么以及如何融入两个问题,旨在培养具备中医药思维和科学思维的中医药应用型人才。

图1 寓思政于学科属性的中药化学课程思维导图

一、以中医药理论为基础,提升文化专业自信

中药化学在属性上就包含丰富的中医药文化和理念,具有人文社科属性,对中药的现代化和产业化也有重要意义。但现在中药化学从教材到课程都缺少“中药”味,其与天然药物化学或是植物化学的区别微乎其微,学生对所学专业的认同感降低,势必影响学生学习的主动性和积极性。所以亟待在中药化学课程思政化过程中,提炼其中蕴含的中医药价值范式,提升学生对中药化学课程的兴趣,增强学生的中医药文化自信和中药学的专业自信。

(一)弘扬中医药文化

中医药文化是中华优秀传统文化的重要组成部分,历代本草中蕴藏着中药化学经验和知识。在绪论介绍学科发展时,引入《医学入门》记载的五倍子发酵“生白”获得没食子酸,《本草纲目》五倍子条中记载百药煎的提取得“白霜”,这是从五倍子提取没食子酸的世界最早记录,以此提升学生对中药化学的认同感。在讲授中药化学成分的提取分离方法时,以《本草纲目》记载的从樟木中提取和纯化得到樟脑为案例,解析升华法提取药材有效成分的内涵。以此突显中医药文化源远流长,学生了解古医药著作的学术价值,体会中国古代人民的智慧。在了解历史的基础上,深刻认识中医药传承的重要性和肩负的使命,在介绍常用中药及复方的化学成分实例时,以案例讨论或翻转课堂对抗疫有效的“三方三药”进行解析,通过展现古老中医药的青春活力和现代科学内涵,增强学生对中医药的认同感和自豪感。讲授生物碱章节实例麻黄时,学生以小组为单位浅析抗疫方药的组成,并对中药使用频次排序,引出应用排名前三的麻黄,通过设问“麻黄如何发挥发汗解表功效以及解热、抗病毒等作用”,引发学生思考和讨论,继而教师讲解其药效物质麻黄碱等生物碱类成分。

(二)培养中医药思维

中医药思维是以中国传统文化为背景,以中医药理论为依据,在认识生命活动、疾病发生发展、中药防治疾病过程中,形成的一种习惯性思维方式[2]。中药化学以阐明中药药效物质、中药药性理论、中药复方配伍等中医药理论的重要组成为研究,促进中医药现代化,是中药学专业学习中第一门采用现代科学技术手段认识中医药理论科学内涵的必修课程。在教学过程中,以中药炮制、药性、配伍等中医药理论问题切入课程知识点,引发学生发现与思考,能够潜移默化地帮助学生建立中医药思维,形成以中医药关键问题为出发点,采用现代科学技术解决问题的中药化学研究思路,利于学生认识和学习中药化学以及其他专业课,提升传统文化素养,是培养具有守正创新意识的中药人才的重要环节。

1.用中药化学阐明中药炮制理论

通过化学成分变化解析中药炮制减毒的原理,介绍各类化合物的结构特征及理化性质等内容,并根据相关研究进展不断更新素材库。例如,讲解萜类化合物类型,以有毒中药京大戟内服醋制案例讲解,二萜等毒性成分环氧环开环生成双键或是烷烃基氧化生成羟基,羟基消去形成双键,毒性降低。讲解三萜类化合物提取方法,以有毒中药商陆经醋制减毒增效为切入点,设问“商陆主要成分商陆皂苷无祛痰作用且有毒性,而商陆经醋制减毒增效的原理是什么?”在小组讨论回答后,解释商陆皂苷元无祛痰作用且毒性较低,醋制的内涵是提供酸性环境发生水解反应,苷类成分在加热条件下水解为苷元,其化学成分极性降低,从而引出获得三萜皂苷元可以采用酸水解有机溶剂萃取的提取方法。

2.用中药化学阐明中药药性理论

中药化学成分是揭示中药四气五味、升降浮沉、有毒无毒等药性理论的关键。讲解挥发油章节,学生提前查阅涉及的常用中药药性和临床应用,在课堂上以辛味中药进行总结,在介绍挥发油定义后,揭示中药挥发油均来自辛味中药,辛能散能行,辛入肺等特征,抽象的药性理论转化为真实的化学成分,便于学生对中药化学内容的记忆以及中药药性内涵的理解。

3.用中药化学阐明中药复方配伍原理

中药复方是中医治病的主要形式,其配伍是复方的关键和灵魂。将中药复方配伍贯穿中药化学课程中,在各化学成分章节中,以经典名方以及学生熟知的中成药为例,介绍其功效以及君臣佐使中药的主要成分,引导学生思考发挥作用的药效物质基础,有助于学生理解中医药理论的科学性。例如,在讲解木脂素、生物碱、苷类等成分时,引入能够对抗新冠病毒的连花清瘟胶囊,带动学生共同讨论该药组方以及其中的化学成分;或是讲解富含生物碱的中药乌头,以乌头甘草配伍减毒为引申内容,解释甘草皂苷可以与乌头碱形成不溶性沉淀达到解毒的目的。

二、以科学思维为准则,培养科学精神

中药化学具备自然科学属性,其研究利用现代科学技术手段解析化学成分,探究中药发挥药效的物质基础。而科学研究需要以问题为研究的出发点,不可缺少的就是观察、实验等科学方法以及对真理事实的追求。中药学大三学生虽学习完基础课程,但对中药科学问题的探索认识尚浅。在教学过程中,教师要“以学生为中心”,通过设计使学生以任务为目标,激励其发挥求知的“内驱力”,以“问题驱动”发展其科学思维[3],以中药化学案例分享传递其科学精神。通过中药化学理论和实验课程双互动,积极引导学生客观认识并尊重科学现象,培养其主动探索和独立思考能力。

在绪论、黄酮、生物碱等重点章节,教师可以在课程中将前沿的科研案例与课程内容相融合,既加强学生对基础理论的理解,又帮助学生丰富对本学科的认识,引发学生对科学探索的兴趣。例如小檗碱是黄连抗菌的主要有效成分,用于治疗细菌性腹泻,中国工程院院士、中国医学科学院药物研究所所长蒋建东院士经多年研究首次发现小檗碱还可用于治疗“三高”,并且小檗碱纠正高血脂的分子机理、化学基础及临床特点的研究成果获得国家自然科学奖二等奖,践行“古为今用”的思想。在萜类章节突出屠呦呦教授带领团队攻坚克难发现青蒿素,在生物碱章节介绍刘玉玲等人历时21年研究研制中国首个降血糖中药新药桑枝总生物碱片,在糖和苷类章节介绍“肉苁蓉之父”屠鹏飞教授三十余载把学问做在沙漠里,研发治疗血管性痴呆新药苁蓉总苷胶囊,以榜样激励学生在学习和科学研究中积极探索,感悟科学精神[4]。

教师在理论课上提出问题,学生通过中药化学实验课的实践后得以求证,教师再进行解答。如生物碱章节的薄层色谱检视,在介绍常用的吸附剂时,展示不同展开条件下的生物碱薄层图谱,但并不详细讲硅胶薄层的注意事项,而是设置问题“硅胶薄层展开为何加入氨水,不加有何现象?”为后续生物碱实验课程埋下伏笔。在实验课中学生同时用加入氨水和不加入氨水的展开剂进行防己生物碱的薄层检识,通过直观对比实验结果,详细讲解硅胶薄层的注意事项。以“实践是检验真理的唯一标准”为启示,不仅能够激发学生对实验内容的好奇心,还能够有效锻炼学生实验操作能力,提高分析和解决问题的能力以及培养求实的科学态度。

教师在课后布置学习任务,让学生以团队形式检索某一中药化学成分文献,对该中药的化学成分、研究中采用的提取方法与分离技术进行总结归纳,并分析其中某一化学成分波谱数据,教师在课下对选题等过程给予指导和把控,之后通过翻转课堂的方式学生进行小组汇报展示,学生相互提问并讨论,教师随堂强调其中关键的知识内容。以学生为中心的TBL(Teambased learning)教学法,注重学生能力培养,在查阅中药化学科研论文的过程中,加强对知识的理解,同时建立科学思维方式,具备求知探索精神。

三、以多学科交叉融合为理念,增强守正创新意识

中药化学为交叉学科,在学习中药化学课程之前,必须掌握中药学、有机化学、分析化学等专业基础知识,而中药化学还与中药药理学、中药分析学、中药炮制学、中药药剂学等专业课相互渗透,中药化学融合丰富的基础学科和中药学类的知识内容,这些学科的交叉融合也为中药质量评价体系、中药药效作用机制、中药创新药物等研究提供原理和技术,促进中医药的传承创新。然而,随着中医药研究的发展,其复杂性也使中药化学需要配合其他学科一同解释中医药的科学问题,中药化学作为中药研究的基础,其价值难以突显,发展乏力。所以亟待将中药多学科交叉研究渗入教学内容中,以中药化学成分的提取、分离、鉴定的技术方法为重点内容,突出中药化学在多学科融合发展中所发挥的作用,同时强调多学科交叉以及现代科学技术对中药发展的重要性,启发学生创新思维和探索创造能力。学生通过课程学习认识中药科学问题、了解不同学科内容,从而丰富中药化学知识,扩展视野,增强传承创新意识。

在讲授绪论中的中药化学研究意义和作用,或典型中药和化合物时,以中医药传承创新的典型案例导入或扩展。例如,屠呦呦教授领衔的团队在古方中受到启发,用中药化学研究方法从青蒿中提取、分离、鉴定青蒿素,并以青蒿素为先导化合物进行结构改造,合成一系列抗疟活性化合物,涉及化学及生物学的多种技术手段和研究方法。我校雷海民教授团队从中药复方水煎煮过程中的自沉淀现象得到启发,用现代超分子化学的理念重新诠释中药复方配伍规律研究。桑枝总生物碱片研发开展多院校多学科协作,利用现代分离纯化技术突破生物碱含量低的局限性,解决复杂体系准确质量控制的技术难题,明确了水溶性成分的组分,并利用多种生物学技术手段针对多靶点发现药理作用,明确总生物碱有效组分群能够用于Ⅱ型糖尿病治疗。

四、以提升应用实践能力为抓手,培养中医药应用型人才

中药化学是关乎中药发展的最基础性研究,也是走向中药现代化发展的关键,属于应用基础学科。中药化学课程不仅传授学生理论知识以及专业实践技能,还培养学生将理论知识转化为实践的综合应用能力,从而提升其在社会的适应力,实现高校育人育才的有机统一,为中医药事业的发展培养素质过硬、业务精湛的高素质人才。

在中药化学教学过程中突出实践动手能力的培养,我校一直引导学生加入教师实验室进行中药化学相关的实验训练,鼓励学生以中药化学学科的科学问题为选题,参与创新创业比赛并给予指导,使学生增强自主学习的意识,增加实践经验,在实验中提升合作和沟通能力,逐步形成严谨的治学态度。在课程中可以引入中药研究中注重产出成果、造福百姓的案例,如淡泊名利的速效救心丸之母章臣桂,一生坚持中药研究实践,翻遍古书,反复筛选、研究、分离,再进行临床试验,还研制出治咳川贝枇杷滴丸、乌鸡白凤片等为人们所熟知的药物,以时代精神促使学生形成正确的人生观和价值观,强化爱岗敬业意识,激励其思考自身所担负的中药新药创制的使命。

中药化学实验课程是中药化学教学中的重要组成部分,是培养学生实践操作与科研创新能力的重要环节。传统的教学内容为验证性实验,不仅内容陈旧,还扼制学生的思考能力。在学习完理论内容以及验证性实验后,增设本科生的开放性实验,学生在一定范围内自主选择提取分离的中药和试剂,完成提取、分离、薄层检视等环节,提升“学”以致“用”的能力[5]。我校还在此基础上开放研究生中药化学实训课供学习中药化学课程的本科生观摩。

从中药化学理论课到实验课,形成全过程育人,让学生享受中药化学魅力的同时,有机会用自己储备的知识思考和解决中药研究中的问题,激发学生对专业的热爱和信心,鼓励其成为中医药行业应用型专门人才。

五、结束语

教育部高等学校中药学类教学指导委员会提出中药学专业人才培养要坚持“中医药思维培养和科学思维培养并重”,以及“传承有特色、创新有基础、服务有能力”的原则[6]。中药化学作为中药学类专业培养体系重要的课程和学科,是一门交叉学科,也是应用型学科,不仅蕴含中医药的文化和理念,也有现代科学知识体系,是指引学生建立“双思维”的重要环节。基于中药化学学科属性深入挖掘其中蕴含的思政元素,探寻思政元素与课程的契合点,在知识学习中融入价值层面的精神指引,才能在紧跟中药化学学科前沿研究的同时,做到专业教育和核心价值观教育相融共进,实现高效、高质量教学,培养具备扎实中药化学专业知识、实践应用能力与良好职业素养的中药专业人才。