城市绿色更新中的若干思考

崔愷

摘 要

当下我国城市建设全面进入存量更新时期,在绿色低碳发展的背景下,城市更新策略向绿色低碳转变。笔者通过对绿色建筑设计的多年研究与实践,总结出5点关于城市绿色更新的思考:“增绿——为城市减碳”“绿改——为城市降耗”“共享——提高城市空间的效率”“微增——完善和调整城市功能的必要增量”“混搭——让城市有机生长”。

Abstract

As urban construction in China enters the era of inventory-based renewal, green and low-carbon strategies are appliedin urban renewal projects. Based on researches and practices on green architectural design, the author puts forward fiveviewpoints on green urban renovation as follows: Increasing greenery - to reduce carbon footprint for cities; Greenrenovation - to reduce energy consumption for cities; Sharing - to improve spatial efficiency for cites; Slight addition -necessary complement to improving and adjusting urban functions; Hybrid - to boost the cities organic growth.

關键词:城市存量更新;绿色低碳;空间效率;绿色发展;有机生长

Keywords:Urban stock renovation; Green and low-carbon; Spatial efficiency; Green development; Organic growth

0 引 言

当下我国城市建设已经全面进入存量更新的时期,在过往快速城镇化进程中形成的许多城市病也到了该治理和提升的阶段。这几年住房城乡建设部在推广城市体检、品质提升,也是应对当前形势所提出的新任务。

城市发展需要大量的资金支持,土地经营的模式支持了发展的需求,而土地经营的规模和效益决定了城市发展的状态,这基本上是一种高产出(地价收益)高投入(城市建设)的市场规律。城市更新同样需要资金的支持,但如今因为整体经济管控,靠吃土地饭已经难以为继,期望以土地收益支撑城市更新的成本就比较困难了。换句话说,暂时也不能用高产出高投入的市场模式来推动城市更新的工作了。这就是各地政府当下面对的基本问题,经济比较好的地方,政府有家底儿,还可以支撑一段,经济不太好的地方,政府只能靠国家贷款干些专项工作,难以支撑城市更新的任务。事实上,全靠政府投入进行城市更新显然也是不可持续的,而经过三年大疫冷下来的市场主体再热起来,也需要一段相当长的时间。因此,探索一条低投入的城市更新之路是值得思考的问题。

绿色低碳发展是国家当今的重要战略,双碳目标是习近平主席向国际社会作出的庄严承诺。如何走出一条符合国情的绿色发展道路也是当下的热点问题,新型清洁能源、新型绿色产业是大家关注的重点,寄希望于在绿色发展中占领先机、拉动经济、增加出口等, 国家和国企也的确在这方面进行大量投入,以达到一箭多雕的理想效果。而相比热起来的绿色、智慧产业,对冷下来的地产和城市建设领域似乎关注的不够,这个领域作为能耗大户也只能用减量思维,把能耗降下来,把碳排放降下来,关键是投资也要降下来,城市的环境还要提升,建筑的品质还要提升,最终是老百姓的生活还要提升,要让老百姓有更多的幸福感。这三降三升想要实现,我认为观念的转变是十分必要的,这就是从铺张浪费争业绩的竞争发展观念转变为一种务实、节俭、重长效的可持续发展观。只有观念转变了,我们才能冷静下来,用中国人特有的传统智慧找到解决难题的办法,制订适宜的策略,走出一条绿色创新的城市更新之路。

笔者这些年来一直从事绿色建筑设计方法的研究,先后承担了科技部“十三五”和“十四五”绿色建筑设计方法的研究项目,也设计了一批有绿色、节俭、生态意义的工程项目,这些项目受到了业界的关注和支持。这几年随着城市存量发展的大形势,本人先后参加了多项不同尺度和层次的城市更新项目设计,也屡屡碰到城市更新中比较复杂的经济问题、社会问题和工程技术问题,这些问题激发了我和团队成员们的积极思考和研究,这里谈一些不够成熟的看法与各位读者分享和交流。

1 增绿——为城市减碳

植物在生长过程中会吸收二氧化碳。有证据显示1m3 木材可固碳1t,所以国际上将木材作为一种碳汇材料,可见城市中多种树一定是减碳的重要手段。

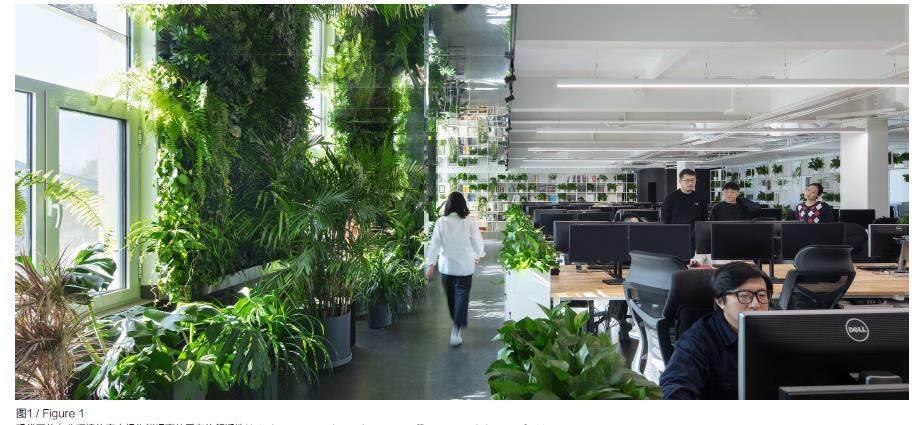

我们的城市在快速发展过程中占用了大量的土地建造房屋和各类城市设施,在建筑的屋顶平台、墙面上增加绿植,不仅美观,更可以固碳、降尘、减噪,是一种简单易行的城市绿色更新策略。但在现实中,许多业主以维护成本高为由拒绝采用这种低投入的增绿方法。比起旧建筑拆改、装修,立体绿化是不能再便宜的办法了(图1),比起建筑各类设备的运行成本,浇花扫叶的维护成本还不如日常的清洁成本,关键是观念问题!

除了建筑之外,城市中还有许多过宽的道路、过大的广场、过多的停车场,这些地方多种树,不仅可以固碳,还可以为人和车遮阳,为环境降温、减噪,当然也美化绿化了城市(图2)。而实际中这种建议也往往受到交通、市政、消防等部门的技术障碍,为了一些临时的活动、偶发的事件而禁止植树。其实满足城市的日常生活是最重要的标准,临时的要求可以采用临时的办法去解决,而不应该本末倒置。

城市发展还有一种资源的浪费就是闲置的土地。由于种种原因, 一些建设用地没有建设或者烂尾,这类用地往往围上围挡,或临时作为简易停车场,一闲就是很多年。是否可以考虑把这些大大小小的闲置地拿出来作为城市绿化公园,种上树,让大家使用(图 3)。

历史城区中有大量的平房合院,除了历史保护建筑之外,往往还有不少与风貌不协调的过往建设的旧厂房、旧简易楼等,这些建筑布局零散、见缝插针、环境破败,不值得保留和改造,其实可以拆除,让出的空间可以修建地下停车场和地上社区花园,既解决了旧城停车难的问题,又可以增加社区绿色公共空间,服务百姓生活。这类的减量指标还可以用于其他旧改项目,在大指标不增或少增的前提下用指标腾挪,推动城市更新。这种星星点点的绿虽然不大,但就像四合院中的几棵大树一样为老城遮荫打伞(图 4,图5)。

2 綠改——为城市降耗

城市大量的既有建筑等待着被逐渐改造更新,以往的改造主要是安全问题,让旧建筑达到新规范的要求。其次是功能的提升,让旧建筑适应新的使用要求。再者是形象改善,让旧形象改出新面貌。另外在节能方面也有针对既有居住建筑的加外保温改造,以提高建筑墙顶的保温性能,节能保暖。

绿色更新同样要达到上述目标,但方法和思路会关注设计和实施的路径,综合考虑节能环保、降碳、减排的技术路线。

首先是少拆除、多加固,合理延长建筑的使用寿命,减少建筑垃圾的排放是十分重要的前提。而这样的策略还有利于保持原有的建筑文化信息和城市格局。少拆延寿反过来也减少了新建成本,降低了建材和施工的能耗(图5)。但实际的问题往往是改造加固成本过高,甚至超过新建成本,使经济账很难算,影响了改造的积极性,因此常常一拆了之或多拆少留,背离了初衷。我认为解决成本问题的关键,一是合理制订延寿标准,简化加固技术措施,选用低成本加固材料和工法。二是用轻介入、微更新、装配式的策略, 将新旧体系分置,旧的负责时空文化呈现,新的负责生产生活(图6,图7)。而轻结构、轻装修、装配式、标准化一旦推广使用(不是个案),便能降低成本,减少用材,提高品质。

其次是少装饰、多提质,让旧建筑品质实质上提升而不是徒有其表的装饰性改造。城市更新在前些年陷入一种城市装修的误区, 无论是历史街区还是城市干道广场周边,为了改变破旧混乱的现状, 往往采用立面整修的办法,钱都花在与实际品质和功能提升无关的装饰上。过几年,简易匆忙的装饰便再次破败,钱打了水漂,改造完的建筑实际寿命并未延长,新的装饰更加短命,达不到延续历史文脉的作用,浪费巨大!我认为城市绿色更新一定要实事求是, 采用渐进式有机更新的路径,一个建筑一个建筑的,一个院子一个院子的,一条街巷一条街巷地认真改造(图8),从房屋安全到市政条件,从使用性能到风貌整理,从硬件改造到软件运维,这样的改造可能会慢一点,但以点连线,以线织面,最终,城市街区在有机更新中实现了进化。而这种内生性的进化是可以作为城市历史的一部分延续下去的,而不是应景式的瞎折腾。说到提质,主要是要提高建筑的品质和性能。比如对老四合院式的平房,不仅要解决安全、保暖,以及厨房、卫生间上下水的基本问题,也要考虑室内现代生活的需要,包括室外水电表箱和空调室外机的位置;比如对大、中、小学等教育建筑不仅要解决安全、节能等问题,也要结合新的教学方式和青少年生理、心理健康的需要做好改造设计;比如对高大空间的机场、车站、会展场馆、体育场馆等建筑类型,更新改造的重点应放在大空间少用能、小空间舒适性方面,加强大空间的自然采光和通风设计; 比如对高层写字楼的更新应该关注玻璃幕墙的安全加固和遮阳通风处理,并争取利用设备层和屋顶开辟空中绿化庭院,让高层的办公人员也能享受户外的休憩和工作空间(图9);比如对城市大量的多层和小高层住宅,除了室内外公共空间要提升品质,人性化设计外,主要是利用南侧外阳台的整体改造,统一品质,完善功能,增加窗前绿化和遮风挡雨设计,让家家阳台鲜花锦簇、色彩纷呈、精致美丽(图10);另外在各类建筑的屋顶上充分利用日照资源,推广光伏的应用,产生清洁能源,服务绿色生活。

3 共享——提高城市空间的效率

城市中有大量的建筑,满足人们工作和生活各方面的需要,但因为人的生活节奏和行为规律,大部分建筑并不是全时应用的。白天住宅中人少,晚上办公楼没人,不同类型的公共建筑也是人们偶尔用到的设施,所以投入大量资源建设的建筑在全生命周期内的闲置是一种巨大的浪费,而这些往往是人们熟视无睹的。在城市更新中如何提高城市建筑和空间资源的利用率,是节约资源、减少浪费的重要路径。其实共享是人们聚集在城市共同生活的本质原因。但在实际实践中,城市的各类产权和管理的需求却抑制和干扰了城市空间的共享。在城市进入智慧运营和管理的时代,共享、分享的实现在管理上的技术难点完全可以解决(图11,图12)。比如,白天社区的车位可以为办公人员提供补充,晚上办公楼车位也可以向社区限时开放; 大、中、小学的操场周末可以向社区居民开放,机关单位的会堂食堂可以为社会提供有偿服务;机关办公楼,大型公共建筑的室外广场可以为市民活动提供服务;市政高架桥下空间的利用,“邻僻”设施周边环境的开放,等等。一系列城市资源的共享,不仅使资源可以发挥更大的效益,也可以减少大量的各自为政的建设需求,同时也让这个城市更友善、更开放、更有百姓当家作主的归属感和幸福感,这是城市绿色更新的重要组成部分!应当看到,在这些方面许多小城市比大城市做得好,已经形成了示范性,而那些自认为“安全”压倒一切的大城市,应当放下架子,向小城市学习, 倾听市民的呼唤,推动城市空间资源的共享,更是提升政绩的有效途径。

4 微增——完善和调整城市功能的必要增量

以往在城市大发展时期,城市的整体的增量代表经济的繁荣,也的确带动了大量的投资和产业链发展,当今转入存量更新,许多城市增量便大幅下滑。有的城市为了表现减量疏解,还规定了旧城更新一平米都不许增,只能减的管理规定,其实这是有很大问题的。让城市更新无利可图就是排斥市场,拒绝开发企业的介入,但都由政府打包托底也不可持续,这个怪现象当前已经在许多城市出现了,亟待解决!其实也许给一些城市的旧区疏解减量也是有道理的,但我认为不应平均对待。有的地方过密可以少量拆除,改为公共绿化空间,能够透气避灾,而这里的建设指标就可以移给其他改造项目,使之在改造加固中适当增加面积,完善功能,而这种有增量的改造就给了企业利润增值空间,企业就会有投资的积极性。另外在许多旧社区旧街道的改造中都可以有小微的增量,几百到几千平方米的小建筑会让高大封闭的社区增加亲切的尺度,修补废置的边角用地,也可以让冷僻的街巷恢复活力,增加安全感,而这些小的建筑也让年轻人的文创店、咖啡店有了落脚地,让老旧小区有了青春的气息(图13)。还有一些学校在老城区中,由于用地紧张难以扩建, 又因为社区孩子们对学校的依赖,不能随意搬迁,这类情况下的微量增建对提升学校品质、完善功能也是十分必要的(图14)。当然所有这些微小项目或由微增量推动的改造都应该是绿色建筑,应尽量采用竹、木结构及墙板、光伏玻璃、可开启的玻璃外墙,绿墙绿顶绿平台等增绿技术,让这些小微建筑成为老城中的绿芯,让老百姓有幸福感的绿色生活的孵化器。

5 混搭——讓城市有机生长

城市的“自然”生长就是有机的,这从没有被预先规划的许多城市和乡村中都能看到。即使是有了规划,其生长的过程也会有许多变数,并非如预想那样“理想”得整齐划一。我喜欢从飞机上看下去,那些山川河流都自然流畅,那些乡镇村落也星罗棋布,只有那些似乎经过规划的城市反而看上去总是杂乱、粗放,好像在无序地野蛮生长。我在这里其实并不是想质疑规划的价值,而是想说一种现象,自然有机是一种“顺其”的状态,而生硬的规划也似乎左右不了来自投资等多种经济要素影响下那种内在的生长规律,那为什么不索性就顺其自然,该疏的疏,该密的密,该高的高,该低的低,可能效果也不见得比规划强扭的差。尤其在城市存量发展中有许多既有的旧城片区,各种功能、各种产权、各种体量、各种高度、各种风貌的建筑混杂,政府每每想整顿风貌乱象都想一拆了之,重塑理想的“传统”,为此不惜付出高昂的代价。如今这种大拆大改已经干不动了,为什么就不能换个思路重新想一想“有机”的内涵和价值呢?过去形成的丰富混搭的城市片区客观上反映了过去城市生活的需求,也记载了城市发展的历史,达到了某种空间利用的平衡。当然这并不是说既有的就都是合理的,不断的更新改造还是必要的,也是城市有机生长的一个过程(图15)。我想说的是,以历史的、有机的观点看待城市更新,就不应该把城市的图景固化在某一种单纯的、统一的、唯美的状态,而应更包容、更从容、更理性和客观地看待现状。市政条件要提升,但不必照搬规范模式都修大管廊;危房要加固,但不必全部拆除,全面建新;街区要整治,但不必全部收储,全部搬迁;风貌要协调,但不必都刷涂料、贴面砖、做假立面。我想应该提倡一种以真正提升老城生活品质为目标,以全面增绿为导向,以新旧混搭为方法,以多方参与的渐进式整治为过程的,真正的、扎实的、可持续的有机更新(图16),千万不要急,不要大干快上3 年变样,不要以建成的所谓成果作为业绩,而更应以过程是否合理,是否可持续,老百姓是否认可拥护,老城的活力是否回归作为考核标准。这样基层的干群关系也更融洽,城市更新的成本也更可控,城市更新才会真正走上一条绿色更新的道路,我对此充满期待。

最后,在这样绿色更新的理念下,我们应该重新审视以往的规划和各专业设计的规范是否应作出调整?应该重新思考设计在更新中的技术策略和实施路径,是否应一地一策,因地制宜?应该重新认识我们设计界自己的责任和定位:从盲目竞争到在地深耕;从一味追求规模到一房一院地细做;从急功近利到陪伴式介入;从被动接受任务到主动发现机会;从有病乱用药到药到病除,精准设计。当然这同样需要一个有机的过程,要不断学习、不断受挫、不断积累、不断成熟。让我们伴随城市的有机更新而成长。

SYNOPSIS

V i e w p o i n t s o n G r e e n U r b a n Renovation

Kai Cui

Currently, urban construction in China hasentered the era of inventory-based renewal, andissues from the past rapid urbanization processneed to be addressed and improved. Under newcircumstances, there is need to reduce energyconsumption, carbon emission and investment whileimproving urban environment, building quality andpeoples lives. A shift in mindset and the pursuit ofsustainable development are required in explorationof green innovation for urban renewal. The authorhas been engaged in research and practices on greenarchitectural design methods for many years, and hasformed several viewpoints on the green research andpractices.

Increasing greenery, to reduce carbon footprintsfor cities: Carbon dioxide-absorbing plants is crucialto reducing carbon footprints. More plants can beplaced on rooftops and walls in cities. Wide roads,large squares and parking lots should be greener.Idle lands can be turned green in their transitionalperiods. In old cities, green spaces can be addedwherever possible.

G r e e n r e n o v a t i o n , t o r e d u c e e n e r g yconsumption for cities: There are a lar ge numberof buildings in cities to be renewed, and therenewal processes should take energy-saving,environmental protection, carbon reductionand emission reduction technologies intoconsideration. There should be less demolitiona n d m o r e r e i n f o r c e m e n t , a n d t h e l i f e s p a nof buildings should be reasonably extended.Reinforcement measures should be simplified,and low-cost materials and methods should bechosen. Slight intervention, micro renovation,and prefabricated strategies can be applied toreduce building waste. Less decoration and morequality-improving methods can substantiallyenhance the quality of old buildings, rangingfrom housing safety, municipal conditions,p e r f o r m a n c e , a p p e a r a n c e t o o p e r a t i o n a n dmaintenance, promoting the organic renewal ofurban blocks. For old one-storey houses, issuessuch as safety, insulation, plumbing, modernliving needs and equipment placement must beaddressed. Public buildings should be renovatedfor comfort and ener gy efficiency.

Sharing, to improve spatial efficiency for cites:As a large number of buildings are not used 24-7,efforts should be made to improve the utilizationrate of urban buildings and spaces. Sharing is theessential reason why people gather in cities, and thelack of sharing of urban spaces can be addressedthrough smart operation and management to makeparking lots, outdoor squares of large publicbuildings and spaces under flyovers shared by morepeople. The sharing of urban resources can enhancepeoples well-being and happiness as cities becomemore open and more friendly.

Slight addition, necessary complement toimproving and adjusting urban functions: In the eraof inventory-based renewal, it is possible to demolishsmall parts of overcrowded areas and turn them intopublic green spaces, transferring construction quotasto other areas to be renovated. This kind of approachcan create profit margins and encourage enterprisesto invest. Small and micro additional buildingactivities in old communities and streets can bringvitality.

Hybrid, to boost the cities organic growth:Cities have their natural growth processes althoughthey have been planned. Hybrid urban areasreflect both the living needs and the history of thecitys past. Viewed from historical and organicperspectives, cities should be more inclusive,rational, and objective. Genuinely sustainable andorganic renewal approaches should be adopted toenhance living qualities in old towns.