大数据时代下被遗忘权的理论思辨与本土构建

张 弛,罗颖昕

(1.中国人民公安大学 法学院,北京 100038;2.广州市公安局 越秀区分局,广东 广州 510120)

大数据时代,网络技术的发展极大提升了人类社会存储和处理个人信息的能力,信息传播的速度和范围都在前所未有地变快、变广。当前,人们在享受数据便捷的同时,也不得不面对信息非法使用、隐私无端泄露等数据问题。在用户画像、算法推荐成为常态的当下,大数据收集、分析与存储的程度已经大大超越了我们的想象——不仅是姓名、电话号码、家庭住址等个人基本信息,行动轨迹、使用偏好、关系网等信息也以数据的形式存储在云端。正如舍恩伯格所指出的:“如今,往事正像刺青一样刻在我们的数字皮肤上,遗忘已经变成了例外,而记忆却成了常态。”[1]6大数据时代下,人类对个人信息控制权减弱的担忧,推动了被遗忘权这一概念的诞生与研究。我国作为互联网大国,应当如何回应数据时代对个人信息保护所提出的问题?习近平总书记在一系列全国网络安全和信息化工作会议中强调,要坚持网络安全为人民、网络安全靠人民,保障个人信息安全,维护公民在网络空间的合法权益。我国《民法典》将“隐私权与个人信息保护”列为人格权编中独立的一章,同时于2021年出台《个人信息保护法》(下称《个保法》),专门针对公民个人信息进行具体倾斜性的保护,彰显了我国对个人信息与数据安全的充分尊重。在现实与立法背景下,被遗忘权制度的法律定位、是否应在本土建立被遗忘权制度以及如何构建,成为大数据时代所面临的重要问题。

一、被遗忘权的概念厘定

(一)被遗忘权的基本界定

1.被遗忘权的产生

被遗忘权的概念有传统和现代之分。传统语境下的被遗忘作为现代被遗忘权的概念雏形,指的是类似于法国法或意大利法中对前科犯的规定(1)法国法称“le droit à l’oubli”,指罪犯在服刑之后有权要求淡出公众视野,新闻媒体不得再对其过往犯罪或服刑事实进行报道。。但这种意义上的被遗忘权因为针对特定情形,因此不具有普适性[2]。本文所讨论的被遗忘权是现代意义上的被遗忘权,即数字被遗忘权。

欧盟最早构建被遗忘权制度,对被遗忘权的态度也较为积极开放。从20世纪70年代起,随着数据与信息技术的发展,欧洲掀起了制定数据保护法的浪潮。1995年欧盟颁布了《数据保护指令》,其中有关“删除权”“目的性限制原则”等条文和内容被理解为“稀释后(Diluted)”[3]的被遗忘权,为其制度化提供了法理上的渊源。不过,上述条款在内容上存在很大的局限性,不被认为是真正意义上的被遗忘权(2)如条款6(1)(e)的适用,除了某些特别情形,个人数据在互联网上被收集、处理和存储时间的模糊(indeterminate)与目的的繁多(myriad)使目的限制原则在实践中趋于无效;条款7的同意规定中并未提及当个人撤回同意时应如何处理个人资料;对于条款 29,工作组在最近关于同意的意见中强调,应始终允许个人撤回其同意。但是,这种撤回只会影响到以后的数据处理,即在提出异议之后,因此对于以前发生的数据处理行为是无效的。。一般来说,“谷歌诉冈萨雷斯”一案被认为是被遗忘权首次得到法律承认和保护的标志性事件(3)西班牙人冈萨雷斯在使用谷歌搜索其姓名时发现了《先锋报》刊登的其于1998年因拖欠保险费用被拍卖房产的拍卖公告及保险费追偿公示,并向欧盟法院提出删除网页相关个人信息的诉求,法院支持了冈萨雷斯的请求,并要求谷歌作为“控制者(controller)”应当删除有关信息主体的“不当的、不相关的、过时的”搜索结果。,这一案件以司法判例的形式确立了数据主体享有被遗忘权。随后,在经历“被遗忘和删除权——删除权——删除权(被遗忘权)”的历程后,欧洲法院最终通过《通用数据保护条例》(General Data Protection Regulation,下称“GDPR”)将被遗忘权以成文法的形式确立起来,并深刻影响了世界各国数据立法的进程。

与之相比,我国《个保法》是在《民法典》的立法经验基础上,借鉴了GDPR等比较法的经验所制定,其中颇具亮点的内容就是增加了个人删除权主张的具体情形。本文认为,虽然《个保法》中所明确规定的删除权与被遗忘权在内容和适用上有相似之处,但二者并不完全等同,也就是说,在对被遗忘权的保护上,我国现有立法仍存在有待完善和发展的空间。

2.被遗忘权的界定

被遗忘权概念的界定至今在学界尚未形成统一的观点。有学者认为,被遗忘权是个人信息的拥有主体基于隐私自主而要求个人信息收集者、发布者、索引者等随时删除遗留在信息网络当中的各种有关个人的数字痕迹,从而使其被其他人所“忘记”的权利[4]。也有学者认为,被遗忘权是指权利主体要求删除网络上他人所发布的有关他过去不当行为信息的权利[5]。还有学者认为,如果权利人不希望其个人数据继续被数据控制者进行处理或存储,并且维持此种状态不存在任何正当理由,则该数据不应当允许公众随意查询[6]23。

这些观点从某些角度而言是存在冲突的。比如对被遗忘权客体的界定,分别采取了“各种有关个人信息”及“不当行为信息”两类表述,其中的原因可能与不同学者对被遗忘权权利本源的认识不同,分别从删除权或隐私权的基础上进行扩充解释有关。再比如对被遗忘权实现手段的界定,有“不允许公众随意查询”和“删除”两种类型。而实际上,上述第一和第二种观点中的“删除”在概念上也不是等同的,前者意味着实现信息的彻底灭失,而后者采取的是广义上的“删除”,即降低信息访问的便利性。通过文献的阅读,我们发现,不同学者往往在不同的语境下来使用“被遗忘权”这一概念,有的从广义上理解被遗忘权,有的从狭义上定义被遗忘权,还有的在传统被遗忘权与现代数字被遗忘权之间来回穿梭,不加区别地予以论述[7]。但同时,也不应忽视不同观点间存在的共性。其一,行使被遗忘权的目的是让公众实现对相关个人信息的“遗忘”,使数据主体享有获得新生活的权利。其二,不论其所界定的实现手段是删除还是不允许随意查询,被遗忘权的核心意涵都是通过尝试模拟一种数字化社会的遗忘机制将已经公开的个人信息重新归于隐私领域[8]26-27,从而解决互联网永久记忆给人类尊严所带来的问题。其三,无论是狭义还是广义的被遗忘权,都体现了信息自主的理念,即数据主体有权决定个人信息在何时、何地、以何种方式进行公开。

综上所述,本文认为,被遗忘权是指数据主体基于信息自主而采取特定手段将其已经公开的个人信息重新归于隐私领域,从而使公众遗忘的权利。

(二)被遗忘权的法律性质

《民法典》首次编入个人信息保护的内容,并将其纳入人格权的保护框架内,随后《个保法》进一步确立了“个人信息权”的理念,为个人信息权益保护提供了专门化的法律依据。在对被遗忘权法律性质的争论中,有一种较为统一的观点认为被遗忘权属于个人信息权,本文也赞同这一观点。首先,被遗忘权客体所涉及的信息只有在能够单独或与其他信息结合并指向权利主体时,才具有“被遗忘”的必要性,因此被遗忘权能够体现数据主体的人格特征,是一种人格权[9];其次,此类个人信息背后保护的人格利益显然不具有独立性,因此被遗忘权应当附属于某项具体人格权,考虑到被遗忘权与个人信息的密切联系,既然不能将其纳入隐私权的范畴,那么应当将其放入个人信息权的保护体系内(4)隐私权制度的重心在于防范个人的私密信息不被披露,而并不在于保护这种私密信息的控制与利用;且隐私权的客体为公开领域的私人信息。从这两个层面而言,不能将被遗忘权放入隐私权的框架中。。

其一,被遗忘权契合个人信息权的本质属性。个人信息体现一个人的人格特征,国家确立个人对其信息的自主支配,就是要维护个人的人格尊严[10],而被遗忘权正是通过特定手段,将已经在网上发布的不恰当的、过时的、不必要的或其他继续保留会降低数据主体社会评价的数据重新归于私人领域,使人格尊严不受侵犯,符合个人信息权的精神特征。其二,个人信息权的实现手段涵盖被遗忘权的实现手段。《个保法》规定,个人在个人信息处理活动中享有查阅、复制、更正、补充、请求删除个人信息等具体权利,有权按照自身意志决定个人信息的占有与使用,是一种支配权。有学者也将个人信息权定义为“信息主体依法对个人信息享有的支配、并排除他人侵害的权利”[11]。而被遗忘权的实现手段是隐藏、删除、限制传播等能够实现信息与其关联主体脱钩的方式,其范围远远小于个人信息权的支配、控制权能。其三,个人信息权的客体涵盖被遗忘权的客体。《个保法》对个人信息的界定相当宽泛。与此相比,被遗忘权指向的客体仅为已公开的、数字化形式的不恰当的、过时的、不必要的或其他继续保留会降低数据主体社会评价的信息,在信息类型、披露情况、存在形式等方面进行了限定。

因此,被遗忘权就是个人信息权的权利内容,其权利本源关系是:人格权→个人信息权→被遗忘权。

(三)被遗忘权与删除权之争

既然探讨被遗忘权的概念与性质,就无法离开与删除权的关系争论。两种权利的关系一直是学界争议的热点,观点众多,尤其在《个保法》出台后,讨论更为激烈。总体来看,存在两种观点:一种观点是“包容说”,即认为《个保法》所规定的删除权含义广泛,足以将被遗忘权涵盖[12]371;另一种则是“区别说”,认为两者有所区别[13]。本文认为,应当辩证地看待这两种观点,明确两者之间既存在联系又有区别。

从命名方式而言,被遗忘权实际上包含了两层意思:一是对个人信息的删除,二是实现个人不当信息被遗忘的结果。GDPR在其序章中也指出,“删除”是权利行使的手段,而“被遗忘”则是权利行使的目的[14]。相比删除权仅能反映第一层意思,被遗忘权更能体现出行使这一权利的目的和效果。

从权利主体而言,《个保法》中有关删除权的规定是在《民法典》第1037条第2款规定的基础上产生的,也就决定了其权利主体是自然人。被遗忘权的权利主体同样是自然人,这是因为自然人有着法人所没有的情感机制,会导致精神损失的产生。而确立被遗忘权的目的,就是为了防止不当数据的产生与传播对个人精神、名誉与未来发展可能带来的负面影响。

从客体范围而言,被遗忘权表现为个人请求个人信息处理者“遗忘”自身已公开或半公开的个人数据;而在删除权语境下,无论是未公开信息还是已公开信息,只要涉及法定情形,都属于删除权的客体范围。

从适用条件而言,《个保法》第47条规定了删除权及其适用情形。从条文中可以看出,删除权只有在条款所列举的特定情形下才可以行使,对于条款外的情形则无法生效,因此采取的是以不删除为原则,删除为例外的立法方式;对于满足适用条件的信息,以处理者主动删除为主,个人请求删除为补充。被遗忘权则与之相反,采取的是以“遗忘”为原则,“不遗忘”为例外,处理者只能基于条款列举的特定情形进行抗辩;而且被遗忘权的行使以个人请求为前提,没有请求便没有“被遗忘”。

从行使模式而言,我国《个保法》规定的删除权是“个人—企业”的“一对一”模式,即无论在何种情形下,实施删除的主体都是个人信息处理者。而被遗忘权的行使不仅包括上述“一对一”模式,还包括“一对多”模式,要求个人信息处理者负责对其已经传播出去的个人数据采取必要的措施予以消除,也就是说,处理者还有义务通知第三方处理者一同删除,即在这一模式下,实施删除的主体既包括处理者,也包括传播者。

从实现手段而言,删除是实现删除权的唯一方式;而修正、限制传播、隐藏等能够实现个人信息与关联主体脱钩的方式都可以成为被遗忘权的行使手段,非必要时无须删除。因为删除是信息的彻底灭失,但是人类很难确定哪些信息在未来仍具有价值,也很难确定未来是否会产生比删除更适当的方式,因此只有在信息被确定已经不再具有任何价值时才可进行删除,具有终极性与谦抑性[13]。

综上,被遗忘权与删除权在界定和适用上都存在区别,二者不能简单画上等号,这就为本文探讨被遗忘权制度的构建提供了理论辨析的空间。

二、被遗忘权制度的理论性思辨

大数据时代下,是否有必要实现被遗忘权制度在我国的本土化构建,首先应对该制度的理论性基础进行辨析。目前,学界在被遗忘权制度价值的话题上存在较多不同的声音,不少学者从立法必要性、实践可行性、制度冲突性等方面对被遗忘权制度提出了质疑。在现有反对意见下,本文将逐一进行辨析和回应,从而明确被遗忘权的制度价值。

(一)质疑:对被遗忘权制度的反对意见

1.对立法必要性的质疑:增加额外成本

一方面,反对者认为现有法律框架已经涵盖了被遗忘权,再设置被遗忘权制度只会增加立法与实施成本。如我国有学者指出,《个保法》第47条实质上已经规定了我国本土化的被遗忘权[15]。还有外国学者指出,如果通过行业自律和市场调节等非立法手段或隐私权扩张便可解决被遗忘权带来的问题,那么被遗忘权在是否存在的必要性上是值得考量的[16]。另一方面,反对者认为被遗忘权制度将极大增加企业的经营成本,该制度的确立会使擦除信息的请求蜂拥而至,企业将不得不花费大量的精力分辨并审核信息的关联性与合理性,导致不必要的负担增加,并对数字经济的发展带来巨大冲击。

2.对实践可行性的质疑:存在适用难题

从理论层面来说,被遗忘权尚存在诸多争议,大多数国家还没发展出成熟的概念体系和权利理论,因此反对者认为,其并未成为一个实证法上真正的问题。更重要的是,从实践层面来看,无法删除用户使用其他关键词搜索或垂直搜索获得的结果,也无法阻止网络用户未经授权地复制数据和登录他国网站[17],也就是说,当用户发布的信息开始传播,就基本不可能对其进行删除。而更糟糕的是,行使被遗忘权有很大可能产生“史翠珊效应”——数据主体将此项权利作为自己争取重获新生的有力武器,反而将自己的“黑历史”放置于聚光灯下(5)2003年,美国歌手、演员芭芭拉·史翠珊状告摄影师肯尼思·阿德尔曼和网站Pictopia.com,令其移除阿德尔曼所拍摄1.2万张加州海岸摄影中含有的对史翠珊住所的空中摄影,以保护史翠珊的隐私。结果史翠珊败诉,次月,有多达42万人前来浏览阿德尔曼的网站。2005年,美国博客作家麦克·麦斯尼克首先提出“史翠珊效应”一词,意指“试图阻止大众了解某些内容,或压制特定的网络信息,结果反而使该事件为更多的人所了解,造成免费宣传的反效果”现象。。如“谷歌诉冈萨雷斯案”中,当事人冈萨雷斯希望公众遗忘其个人信息,反而使本案成为全球公共事件,冈萨雷斯因此闻名全球。

3.对制度平衡性的质疑:与其他制度相冲突

关于被遗忘权与其他制度的平衡问题,反对声最大的意见是被遗忘权制度威胁言论自由。大数据时代,信息流通是必然的发展趋势,被遗忘权给予个人在数据空间更大的支配与控制权时,也面临着侵害他人表达自由的问题。因此有观点指出,我国引入被遗忘权制度可能使其沦为言论审查的工具。也有学者指出,在对言论过于宽泛的限制下,社交媒体为规避可能遭受的严厉处罚,会删除一些“模棱两可”的言论,引发“寒蝉效应”[18]。另一个较大的反对意见是,被遗忘权制度可能侵犯公众知情权。如果这一制度遭人利用,尤其是遭到一些职业性质特殊的人群的利用,那么可能会成为其隐瞒重要信息甚至篡改公众记忆的工具。反对者认为,实际上被遗忘权确立的是一种绝对化的个人信息权,其混淆了私人信息与公共信息的边界,将本该由个人所承担的信息曝光的责任变为国家的正式法律来承担,严重影响信息的合理流通与公众的知情权[19]。

(二)分析:对质疑的回应

基于对以上反对意见的分析,本文认为,上述反对意见均有一定的道理,如我国的数字删除权在一定程度上借鉴了GDPR的被遗忘权,二者确实有相似之处。其肯定了行业自律等非立法手段在个人信息保护上的重要作用,指出了权利间的紧张关系等。但从全球范围内的数据立法趋势而言,反对者的意见难免显得悲观,忽视了被遗忘权在现实世界中的成功实践与迫切需求。

1.被遗忘权制度构建的必要性

其一,如前文所述,被遗忘权与《个保法》所规定的删除权虽然有部分重合的地方,但区别也较为显著,也就是说,删除权并不能完全涵盖被遗忘权的内容。而且,通过隐私权扩张的方式进行保护也不符合实际,持有这种观点的学者很大程度上是受到美国立法实践的影响。但美国法主张的是广义隐私权,即“信息隐私权”,相当于我国立法中的个人信息权[20],而大部分国家在其立法上主张的是狭义隐私权,狭义隐私权与被遗忘权的保护重心截然不同,也就导致无法采用隐私权扩张的方法。再者,在立法空白的前提下,被遗忘权的立法仍是主基调,行业自律与市场调节更多应作为辅助手段使用,过度强调发挥非立法手段的功能无疑是本末倒置。其二,被遗忘权制度的构建不会制约经济的发展。大数据时代背景下,个人数据相当于数字市场中的货币,相比于为了审查用户“被遗忘”申请所付出的成本,个人数据对企业而言更具价值,但它的获取与流通同样需要稳定和信任。被遗忘权让用户相信他们的数据是可自决且受保护的,并得以继续接受企业提供的服务,从而有力推动全球大型数据分析市场的发展。

2.被遗忘权制度实施的可行性

首先,不应混淆广义与狭义上的删除以及“删除”与实现“遗忘”的手段。被遗忘权承认合法信息公开后较难销毁的客观事实,也不以销毁为目的,而是在个案中根据权利客体的情况采取不同的、降低信息访问便利性的手段。这不仅需要国家机构的介入,更需要数据公司的努力,如研发相关算法、改进审核机制等。其次,必须明确事物的发展不是一蹴而就,而是曲折前进的。被遗忘权真正付诸实践不过短短几年,权利行使的规范性有待提高,实施机制甚至是法条本身也不完善,反对者提出的“史翠珊效应”不过是这种“不规范”“不完善”的外在体现。“谷歌诉冈萨雷斯”一案一方面是因为该案是欧盟确立被遗忘权的司法判例,在此之前并无被遗忘权;另一方面是因为该案公开信息的方式存在不当之处,所以才产生了“越想被遗忘、越会被记住”的悖论。反观英国在公开被遗忘权的司法判例时,对当事人采取了匿名化手段,则很好地规避了“史翠珊效应”。

3.被遗忘权制度与其他制度的平衡性

因为被遗忘权与其他权利存在价值冲突就否定被遗忘权是不可取的。其一,被遗忘权与言论自由、公众知情权不是绝对对立的。追溯被遗忘权产生的历史,被遗忘权是在大数据、算法技术迅速发展的背景下对言论自由、隐私权问题的回应:一方面,数字社会的记忆机制使人类“住进了数字圆形监狱”[1]16-18,而被遗忘权可以给人“享有清白历史”的机会,让公众不再因为时间流逝产生对已公布信息的不可预期感与不安全感,有利于言论自由的发展;另一方面,在数据信息化背景下,被遗忘权可以充当“过滤器”的作用,筛除过时的、不相关的或不再相关的信息,为公众提供一种高效获取有价值信息的方式,反而有利于保障公众知情权[8]55。其二,比例原则的适用能够解决价值冲突问题。以欧盟为例,从立法上看,GDPR将“不必要的信息”纳入被遗忘权的客体范围中,并规定行使权利的例外情形都需体现比例原则。从司法上看,“谷歌诉冈萨雷斯”一案中,欧洲法院在要求谷歌删除链接的同时,并未要求《先锋报》删除信息,恰恰实现了个人隐私与新闻自由间的平衡。

(三)总结:被遗忘权制度的独特价值

结合前文的反对意见及对其的回应,本文认为,被遗忘权虽然在理论和实践上存在争议,但总体而言还是有构建的法律价值与现实意义的。

1.立法意义:覆盖删除权无法触及之处

通过前文对被遗忘权与删除权的对比分析,尤其是对两者适用条件、行使模式的比较我们可以发现,删除权相较于被遗忘权仍有许多无法触及之处。一方面,被遗忘权弥补了删除权在人格尊严保护上的未竟之功。删除权仅适用于条款规定的特定情形,而对过时的、不准确、不恰当的个人信息无法生效,这有可能导致个人信息在不存在违法违规的情况下,因为脱离原有语境,使得公众对其关联主体作出存在偏差的评价,有损数据主体名誉,而被遗忘权能够覆盖这些过时、不必要的信息,并致力于向公众展现“现时的自我”,大大提高了个人尊严的保护力度。另一方面,被遗忘权强化了处理者在信息传播过程中的责任。在删除权的语境下,平台并不承担限制他人传播个人信息的责任,这正是最难完成且对数据主体最重要的功能,而被遗忘权“一对多”的行使模式压实了信息传播平台作为处理者的连带责任,体现了被遗忘权对删除权功能的扩张与弥补[21]。

此外,被遗忘权的构建还可应对某些不可删除的敏感信息如前科、病历、出身等。在我国,经常出现被刑事或行政处罚的当事人在处罚结束后发现自己的不良记录出现在公开的互联网记录中,导致后续日常生活中的诸多不便。我国立法虽然没有明令禁止互联网平台或其他民事主体私自披露法院判决书或行政机关决定书中所载明的内容,但该行为确然会对当事人造成额外的困扰,有可能会使当事人在承担刑事或行政上所确定的责任之外长时间面对一系列的隐形惩罚。实际上,判决书或决定书的公开应当由作出机关统一为之,即便是依法可以公开的判决书或决定书,在公开时也应当采取一定的隐名化措施,给予经受过处罚的当事人一次重新生活、二次做人的机会。这种隐名化措施实质上就是对于敏感信息的限制或者禁止使用而非直接删除,从而通过信息的“被遗忘”,保护当事人正常的生活自由与空间[22]。

2.司法意义:弥补当前司法实践漏洞

在我国被遗忘权第一案“任某诉百度”一案中,原告任某首次向法院主张享有被遗忘权,但法院认为,我国现行法律中并无对“被遗忘权”的法律规定,亦无“被遗忘权”的权利类型。任某依据一般人格权主张其被遗忘权应属一种人格利益,该人格利益若想获得保护,任某必须证明其在本案中的正当性和应予保护的必要性,但任某并不能证明上述正当性和必要性(6)原告任甲玉曾在陶氏教育上班,后与该机构解除劳动合同关系,但其在百度搜索发现仍有“陶氏教育任甲玉”等将两者关联起来的信息,在要求删除相关内容后未得到回应。由于陶氏教育在业界名声不好,因此任甲玉诉称,上述侵权信息使其声誉下降、工作受阻,同时让公众产生误解。基于此,任甲玉主张百度公司停止侵权、赔礼道歉、消除影响、赔偿损失,同时采取“屏蔽”手段,即在搜索界面输入其姓名时,结果页面不得出现陶氏与其相关联的内容。参见北京市第一中级人民法院:《任甲玉与北京百度网讯科技有限公司名誉权纠纷二审民事判决书》。。虽然任某的诉求并未获得法院支持,但此案也启示我们,我国不以判例为法律渊源,而法官的自由裁量权又极其有限。如果法官冒险突破法条进行解释,不仅有可能遭到处分,还有造成公众不满、引发舆情、损失法律公信力的风险,因此在没有法律条文或司法解释明确规定的情况下,法官只能采取谨慎的态度,不对概念进行扩张性解释,而仅根据尚无法律规定判决原告败诉。类似的,如前文所述,发现自己的刑事记录出现在公开互联网记录中的当事人,如果起诉信息发布者侵犯自身隐私权或个人信息权,法院会以“损害公共利益、违反实体法的强制性规定或违反重要的公共道德的隐私,不应受到法律保护”为由,认定原告被处罚的信息不属于“依法可以受到法律保护的个人信息”(7)参见杭州市拱墅区人民法院(2014)杭拱民初字第281号民事判决书。。

总体来看,在没有明确立法的情形下,当前我国法院针对个人信息被过度披露和使用的情形更倾向于采取保守的立场,缺乏扩展和解释个人信息保护对象的动机。实际上,对于信息处理来说,“删除”只是其中之一的方式,被遗忘权制度的缺失导致限制信息的获取和使用存在空白,为当前司法的适用带来了障碍,对国家与个人都存在潜在的风险,因此亟须构建被遗忘权制度,弥补当前司法实践中存在的漏洞。

3.现实意义:规范企业实务操作

当前,在我国部分互联网公司的运营实践中,有些做法已暗合被遗忘权的实践。如微信朋友圈推出“仅某一时间段可见”功能,该功能并非彻底删除过往信息,而是将其隐藏,随着好友不可查阅而逐渐被“遗忘”,一旦发布者取消该功能,过往信息又从隐藏状态恢复,随着好友能够查阅而被“回忆”。同样,百度、360等公司也都针对其搜索引擎推出了“快照删除与更新”服务,根据提示填写快照链接与联系邮箱,写明申请原因并上传相关图片即可申请删除,发布者无须为过去的“黑历史”遭受不必要的诘难与非议。不过,这些操作均属于个别企业的自律行为,不具有普遍性与强制性。现实中更普遍的情况是,用户行使删除权时往往遭遇平台设置的各种阻碍,导致其诉求只能在“寻寻觅觅”中“不了了之”,严重损害了个人信息权益[23]。构建本土被遗忘权制度,一方面有利于规范企业尤其是互联网公司的运营,另一方面也能有效普及契合“被遗忘”内核的操作,进而提升用户体验。

三、被遗忘权制度的域外比较分析

(一)域外被遗忘权制度的总体概况

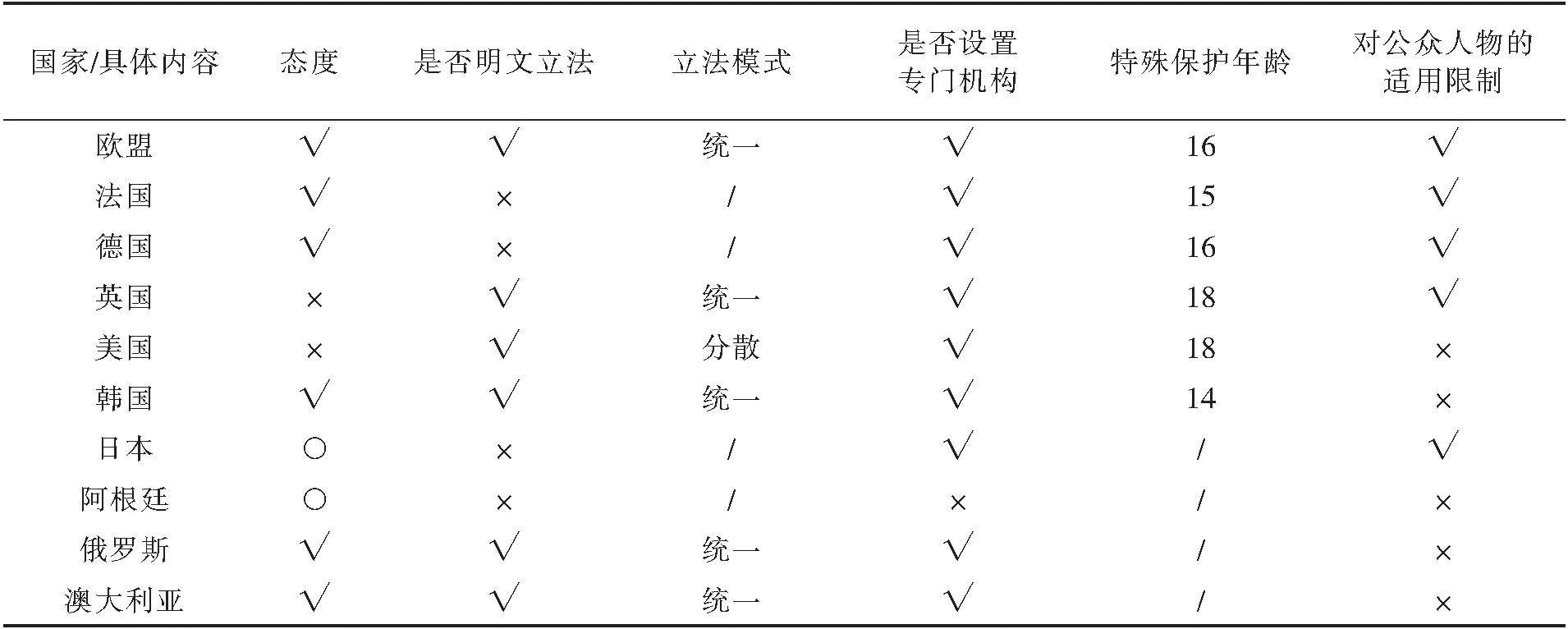

各国受本土历史文化传统、数据信息发展程度等因素的影响,在立法上对被遗忘权采取了不同的态度,本文选取了十个主要国家或地区的被遗忘权制度进行考察,总体情况如表1所示。

表1 被遗忘权制度的国别概况(8)“√”代表“是”或“支持”,“×”代表“否”或“反对,“○”代表“中立“,“/”代表“无相关规定”。

通过表1可得,在这十个主要国家和地区中,对于被遗忘权制度持支持态度的有六个,持反对态度的有两个,持中立观望的有两个,形成了三个主要派别。

1.以欧盟、俄罗斯为代表的支持派

欧盟在数据立法上比较激进,不仅率先确立了被遗忘权的合法性,还致力于推进这一权利在世界范围内的保护。俄罗斯对被遗忘权的态度也比较乐观。在“谷歌诉冈萨雷斯”一案后,俄罗斯于2015年完成了被遗忘权立法,其在实体法上采用了民法典与单行法并行的二元立法模式,并兼顾实体法规范与程序法规范的设计[24]。

2.以美国、英国为代表的反对派

与欧盟和俄罗斯相反,美国对被遗忘权采取了比较保守的态度。美国的联邦法中并未确立被遗忘权制度,但在未成年人隐私安全问题突出的背景下,基于对这一弱势群体的保护,美国部分中央政府部门及地方政府进行了限缩性立法的探索。如,美国联邦贸易委员会制定了《2011儿童防追踪法案》(Do Not Track Kids Act of 2011),创设了“橡皮擦按钮”(Eraser Buttons) ;2013年加州第568号法案(Senate Bill No.568),也被称为“橡皮擦法案”,规定未成年人有要求删除其在社交网站发表内容的权利。而英国虽然身为曾经的欧盟成员国,却坚定地与美国一同站在反对被遗忘权的阵营(9)英国独特的地理位置造就了其文化的保守性,这种保守性也体现在其立法进程上:当欧洲被遗忘权的立法趋势势不可当之时,英国即便持有保守反对的立场,也不得不对这种趋势作出回应,但这种回应也注定是“和缓、平稳、渐进”的。。即便后来其态度逐渐转变,但被遗忘权制度在英国的发展仍呈现出被动性的特点[25]。2018年,英国通过“NT1、NT2诉谷歌”一案,首先以判例形式确认了被遗忘权的存在(10)作为原告的NT1与NT2是多年前因涉嫌商业犯罪而被判处刑罚的两名商人,被告为谷歌公司。原告以谷歌搜索引擎的检索结果“陈旧、过时,而且与公共利益也不存在任何关联”为由,认为继续披露只会侵犯他们的合法权利并主张应当立即予以删除并赔偿损失。最终,法院在衡量各方利益的基础上,驳回了NT1的诉讼请求,而对NT2主张的被遗忘权予以认可。,随后在新修订的《数据保护法》中确立了英国本土的被遗忘权——“擦除权”。

3.以日本为代表的中立派

日本认可被遗忘权的重要性,并先后通过三起案件从司法层面承认了被遗忘权[26]。而且,日本在被遗忘权的司法实践中也参照和借鉴了欧盟被遗忘权的部分内容,这可能与日本是典型的继受法国家有关[27]79。但其对欧盟所提出的保护路径并不完全认同,也没有完全移植欧盟的被遗忘权概念,而是援引本国《个人信息保护法》进行相应解释。

(二)被遗忘权制度的具体比较分析

作为支持派、反对派、中立派的典型代表,欧盟、美国、日本个人信息保护的法律实践丰富,且互联网发展基础较好,能为我国提供更多经验借鉴。另外,从我国立法实际来看,《个保法》在立法体例、适用范围等方面又主要借鉴了欧盟GDPR的模式。因此在表1所示的十个主要国家和地区中,本文将具体比较和分析欧盟、美国、日本的相关制度,同时穿插介绍其他国家的经验。

1.多元立法路径选择

随着世界各国数据立法进程的推进,被遗忘权制度构建路径选择的多元化属性逐渐显现。其中一种比较典型的就是以欧盟为代表的统一立法模式,即欧盟通过制定GDPR,对数据主体适用被遗忘权使用统一标准。这种模式强调政府公权力的作用,一方面能通过发挥国家强制力、加大被遗忘权的保护力度,另一方面也有利于统一管理。但同时也存在监督管理容易僵化、抑制企业创新活力、阻碍信息自由流动等问题[28]。还有一种比较典型的是以美国为代表的分散立法模式,具体指美国各个部门或州政府根据不同需求在公法领域、私法领域进行被遗忘权立法。为了追求信息流通的价值与效率,美国更多依靠行业自律与市场调节等非立法手段回应被遗忘权提出的问题。这样做的优点是能够激发企业的积极性,促进信息的自由流动,但缺点也十分突出——完全依靠市场进行调控,容易引发企业间的不当竞争,最终危害的是作为数据主体的公民。在这一背景下,将两种主流模式融合、加入本土特色的统分结合模式应运而生,即政府在法律上采用统一立法形式,并根据各个行业的特点引导行业协会制定行业规范,推行适当的行业自律,既能保证法律实施的有效性,又能充分发挥企业的自律作用[29]。日本便是这种模式的典型代表,虽然其在被遗忘权立法这一微观层面上秉持着中立观望的态度,却能在个人信息安全整体立法的宏观方向上为我们提供路径借鉴。

2.强调比例(必要)原则

比例原则,也称“必要原则”,包括目的正当性、适当性、必要性、均衡性四个子原则。被遗忘权并非可以无限扩张的超级权利(Super Right),如果不引入比例原则对这一权利进行限制,就会严重威胁公众知情权、言论自由等权利的行使。实际上,GDPR所规定的实现被遗忘权的例外情形,即控制者可以基于表达自由、社会利益、公共健康等事由进行抗辩,正是立法上比例原则的具体化。其中,适用“表达自由”事由时,应注意与公众知情权相平衡;适用“基于官方权威”事由时,应注意与个人保护相和谐;适用“公共健康”事由时,应注重手段的适当、持续、明确,并在必要时采取匿名或去识别化手段;适用“历史、科学与统计研究目的”事由时,须以“数据处理是达成此目的的唯一方式”为前提,且与其他数据区分,并采用去识别化手段[30]。GDPR在被遗忘权适用的一般情况外规定了例外情形,又为例外设置了适用的前提条件,通过这样一环一环的对抗实现了被遗忘权与其他基本权利的平衡。

3.区分权利主体

被遗忘权的权利主体是自然人,但是自然人中也有很多群体因其职业性质、智力水平等因素处于天然强势或弱势,因此很多国家在进行数据立法时都会尤其注意权利主体的区分。

一方面,区分公众人物与普通公民。欧陆国家大多选择限制公众人物的被遗忘权,如GDPR规定,在申请主体为公众人物的情况下,其申请删除的信息通常不认为是个人隐私信息,除非存在有力证据表明相应信息为隐私信息。也就是说,在申请主体为普通公民的情况下,被遗忘权以“遗忘”为原则,以不删除为例外,数据控制者须基于特定事由抗辩,即举证责任倒置,这体现的是在信息不对称鸿沟下对处于弱势一方的普通公民的社会化保护,而公众人物则相反,他们普遍具有公共性,这不仅代表着其言行品德对公众有着示范效应,关系着社会公共利益,也意味着他们更容易控制媒体,取得强势地位。也就是说,在个人隐私权与公众知情权的天然冲突中,为了维系两者的平衡,必须对公众人物的某些隐私权进行限制,严格规制公众人物被遗忘权的适用条件,因此规定了区别于普通公民的“谁主张、谁举证”的举证模式。另一方面,区分成年人与未成年人。在对未成年人的特别保护上,各国也有所不同,从现有已考察的各国来看,特别保护年龄的设置大多集中在13—18周岁。其中,2012年GDPR草案中创设的被遗忘和删除的权利,正是重点强调未满18周岁者所享有的删除其过往不利信息的权利(11)GDPR草案第17条规定,当出现下列情况之一时,数据主体享有从控制者处删除及避免进一步传播与其有关的个人资料的权利,特别是提供个人资料的数据主体为儿童时……(The data subject shall have the right to obtain from the controller the erasure of personal data relating to them and the abstention from further dissemination of such data,especially in relation to personal data which are made available by the data subject while he or she was a child,where one of the following grounds applies……);同时,GDPR草案的说明中提到,儿童的个人数据应得到特别保护,因为他们可能不太了解与处理个人资料有关的风险、后果、保障措施和权利。本条例对“儿童”的定义应采取《联合国儿童权利公约》的定义,即18岁以下的任何人(Children deserve specific protection of their personal data,as they may be less aware of risks,consequences,safeguards and their rights in relation to the processing of personal data.To determine when an individual is a child,this Regulation should take over the definition laid down by the UN Convention on the Rights of the Child)。,而GDPR的最终文本则规定其成员国可以根据本国情况设置特别保护年龄,但须在13周岁以上16周岁以下,对此,法、德均作出了不同回应。部分国家(如俄、澳)则并未对未成年人享有被遗忘权给予特别保护。加州第568号法案将未满18周岁的未成年人全部纳入保护范围中,大大拓宽了《儿童在线隐私保护法》所保护的主体范围;同时,加强了未成年人“橡皮擦按钮”的删除力度,使其可以永久删除。

4.建设专门数据保护机构

在专门机构设置上,除阿根廷外,本文所考察的国家基本上设置了数据监管机构,如法国国家信息与自由委员会、英国信息委员办公室等。个人信息保护监管机构的设置有两种模式,一种是以欧盟为代表的跨行业统一监管模式。欧盟规定,其成员国须设立至少一个独立的监管机构来监督和促进被遗忘权的实施,该机构被赋予调查权、矫正权、授权与建议权、处罚权等诸多权力。对于违法处理个人信息的行为,监管机构可以采取警告、申诫或责令整改以及巨额行政罚款等处罚措施。这种“一刀切”的模式有利于实现执法尺度的统一,但也因为各行业跨度较大、学习门槛不一,容易在行业专业问题上力不从心。另一种则是以美国为代表的行业主管监管模式,解决了前者模式的弊端,但是又出现监管要求有差异、执法尺度不统一的问题。

5.重视行业自律

各国以美国和日本为代表,可以分为两种不同的自律模式:一种是以行业自律为主甚至基本依赖行业自律的美国模式,一种则是以行业自律为辅助的日本模式。

有学者将美国模式细分为四种形态,即自律组织制定建议性的行业指引,组织成员承诺遵守;网络认证组织为被许可的网站张贴认证标志,网站必须遵守在线资料收集的行为规则,并服从多种形式的监督管理;提供个人隐私选择平台,根据用户设定的偏好选择是否进入站点;企业设立首席隐私官与安全官[31]。这些形态都非常重视发挥行业组织与数据使用者的作用。同时,为了在美欧被遗忘权差异下维持双边贸易的正常进行,美国与欧盟达成了“安全港协议”,即美国企业可以自愿申请加入该协议,以此获得欧盟个人信息传输批准,而加入的企业若有违规行为则会遭受被要求删除个人信息或暂停身份认证的处罚。“安全港协议”归根结底是一种以行业自律为主、法律制裁为辅的约束性机制[32]。而日本模式以《个人信息保护法》确定政府与非政府组织的权利义务,并创设“自律认证制度”,即政府适用统一的评价体系对企业的保护情况进行评估。同时,在行业协会外设立具有实权的个人信息审查会进行监督[33]。

当然,行业自律是把双刃剑。一方面,它是自发的、“柔软”的、具有针对性的;另一方面,它也是冗长费解、强制力缺乏、普遍性不足的[34]。因此,在进行被遗忘权行业自律模式的构建时,要权衡利弊进行取舍。

四、被遗忘权制度的本土化构建

(一)被遗忘权制度的立法路径

对被遗忘权进行理论辨析的深层目标乃是探索实现被遗忘权制度本土化的可能性。对此,不少学者均提出过自己的想法。一种观点是,可以依托侵权责任进行规制,但其所遵循的“通知—删除”规则须基于网络侵权事实,而被遗忘权的主张却不以侵权为前提,它还涵盖了因时间流逝变为失效或者不当等情形。另一种观点则是以《民法典》的修订为路径。本文认为,不应将被遗忘权的保护纳入其中。作为民事领域的基本法,《民法典》的内容必须高度抽象且具有普适性、一般性,而被遗忘权作为一个庞杂的权利体系,不是简单一两句话就能说清的。从世界范围而言,被遗忘权的理论体系也尚不成熟,它具有太强烈的技术性与时代性色彩,对于我国当前的《民法典》而言,被遗忘权还是太过于短暂并超前[35]。

呼声最大的无疑是将被遗忘权纳入《个保法》的框架进行保护。本文也认同这种观点。其一,在这一路径选择下最大的优势是,无须过度斟酌《民法典》已有框架,也无须担心被遗忘权的具体制度会与已有的其他权利规则相冲突,而可以从个人数据保护的整体架构进行设计。其二,个人信息保护法并非单纯的民事特别法,而是一部运用综合手段对个人信息加以保护,对于自然人个人信息权益、信息自由、公共利益等多重利益关系加以协调的法律。被遗忘权属于个人信息权,将被遗忘权置于《个保法》中,不仅能实现被遗忘权的综合性保护,也能更好地平衡权利之间的价值冲突。其三,我国立法讲究具象化思维,若法条存在缺失或过于抽象,只会让法官在适用时采取消极拒绝态度[8]119,相比于选择《民法典》路径,依托《个保法》路径有利于更加全面系统地阐释被遗忘权的框架体系,为司法实践提供具体的裁量标准。

(二)被遗忘权制度的具体设计

结合前文对被遗忘权制度的分析,本文认为《个保法》中关于被遗忘权的规定应当表述为:

个人对个人信息的处理享有被遗忘权。除下列情形以外,个人对已经在网上发布的不恰当的、过时的、不必要的个人信息,有权请求个人信息处理者采取适当措施以消灭个人信息与其关联主体的关联:

(一)基于国家利益、社会公共利益的需要;

(二)基于国家机关依法行使职权的需要;

(三)基于合理的言论自由的需要;

(四)基于科学研究、学术研究的需要且对数据主体无害,但研究人员须采取必要的去识别化手段;

(五)其他需要保存个人信息的必要情形。

前款规定的“不恰当”,是指个人信息处理者违反法律、行政法规或者违反约定处理个人信息;“过时”,是指个人信息因脱离原有语境导致不准确、不恰当;“不必要”,是指个人信息的保存不具有满足社会需要的紧迫性或理由不相关、充分;“适当措施”,是指个人信息处理者根据信息的不同类型,采取隐藏、限制传播、断开链接等不同程度的方式降低信息访问的便利性。

在收到个人被遗忘权请求后,个人信息处理者应当通知第三方停止利用、删除从信息处理者处获得的用户信息。个人信息处理者对未满18周岁的未成年人及被害人等弱势群体所享有的被遗忘权,应当制定专门的处理规则。

针对以上条款,本文认为应作如下解释:

1.明晰权利边界

(1)区分权利主体。被遗忘权的权利主体是能在活动中产生个人信息的自然人,同时根据自然人身份的不同,分为普通主体、弱势群体进行区别化保护。弱势群体包括未成年人与被害人。其中,未成年人指未满18周岁的我国公民;被害人指生命、身体等个人法益受到犯罪活动直接危害的人。未成年人因为自身认知水平、社会经验的不足,无法完全认识到接受网络服务所带来的风险,因而处于弱势地位;被害人则容易因为新闻媒体、公众舆论对犯罪事实的夸大与渲染遭到二次伤害。因此,应对未成年人与被害人的被遗忘权进行特殊保护,如对未成年人需要“被遗忘”的个人信息给予更大的“遗忘”力度,对被害人的个人信息进行去识别化处理、采用化名或保留姓氏等。

(2)统一义务主体。我国《个保法》将个人信息权的义务主体表述为“处理者”,这是因为在我国的个人信息保护体系中,“信息处理论”吸收了“信息控制论”,有决定能力的控制者的一系列行为可以通过体系解释涵盖于内[36]。也就是说,《个保法》中的“处理者”也就相当于GDPR中的“控制者+处理者”。因此,为了保证基本概念在保护框架中的贯穿性,被遗忘权的义务主体应确定为个人信息处理者,并作广义理解,既包括搜索引擎、互联网公司等机构,也包括国家机关。对于后者,若《个保法》第三节有特别规定的,适用该节规定。

(3)明确权利内容。被遗忘权的行使以“遗忘”为原则,“不遗忘”为例外。只要符合不必要、过时或不恰当三项要件之一,数据主体便有权对其个人信息提出“被遗忘”申请;个人信息处理者只能基于特定情形进行抗辩,体现了在信息不对称下对作为弱势方的数据主体更加倾斜的保护。同时,对处理者在个人信息传播规制活动中的义务进行了更加严格的规定,明确了“一对多”的行使模式,互联网平台不仅要对发布在平台上的信息采取相应措施,而且也应当通知信息传播到的其他平台进行删除。通过以上两款规定,删除权无法触及之处被被遗忘权较好地覆盖,对个人尊严的实现、人格权框架的完善都能产生积极作用。

2.贯彻必要原则

(1)落实目的正当性原则。实现目的正当性是贯彻必要原则的首要步骤。被遗忘权的理论基础在于信息自决权,旨在保护个人在信息控制和处理层面的尊严和自由。但是信息的控制和处理不能被理解为完全的物权支配行为,从信息的收集环节开始就与国家利益、社会公共利益等存在关联性,也存在着与言论自由的冲突。从正面讲,被遗忘权的适用应当具备特定的目的;从反面讲,应当排除无目的、不正当的行为。这就要求立法在规定被遗忘权适用的一般情况时,也应当设置涉及公共利益的例外情形,并注意其与新闻自由、公众知情权等价值间的平衡。公共利益不仅具有法律上的合法性,也具有道德上的合理性,为了实现社会的集体利益,个人权利是可以被适度压倒的。综合域外立法经验与我国实际情况,个人信息处理者可以基于以下事由提出抗辩:其一,基于公共利益的需要,包括维护国家安全与公共安全;其二,基于合理的言论自由的需要;其三,基于国家机关合法行使职权的需要;其四,基于科学研究、学术研究的需要且对数据主体无害,但研究人员须采取必要的去识别化手段;其五,兜底条款。

(2)贯彻均衡性原则。均衡性在必要原则中居于核心地位,指的是权利实现的手段与目的须成比例。在被遗忘权相关的案件中,权利类型化或许能为均衡性原则审查提供具体化的判断标准[37]。我国被遗忘权的权利客体应当是已公开的、具有身份识别性的个人信息,既包括能单独识别的个人信息,也包括能够与其他信息结合识别的个人信息。被遗忘权所指向的客体首先是要区分普通信息与敏感信息。当然,将被遗忘权纳入《个保法》的保护框架中,也代表该法所规定的敏感个人信息标准对被遗忘权同样适用(12)根据《个保法》的规定,敏感个人信息是一旦泄露或者非法使用,容易导致自然人的人格尊严受到侵害或者人身、财产安全受到危害的个人信息。。对于个人信息处理者所收集的敏感个人信息,除涉及必须收集的法定事由外,应当立即删除。

另外,也要注意区分普通信息可能涉及的不同情境,可初步分为四种情形:数据主体自己发布的个人信息、数据主体发布后经他人转载的个人信息、他人发布的与数据主体相关联的个人信息及他人发布后经第三人转载的与数据主体相关联的个人信息。

(3)明确必要性原则。被遗忘权的必要性原则是指应当采取代价最小的手段实现数据主体“被遗忘”的诉求,具体而言,是在实现手段的选择中,要严格限制删除的使用。正如舍恩伯格所言,“不是用技术删除,而是让遗忘复活”[1]216,被遗忘权的权利本质并非删除,而是实现数据主体对个人信息的支配与控制,表现为数据主体有权决定个人信息是否与本人关联。因此,基于这一点的都可以成为被遗忘权的实现手段,比如隐藏、限制传播、断开链接等。如果穷尽其他手段仍无法实现“被遗忘”的目标,才可以使用删除。

(4)坚持适当性原则。被遗忘权中的适当性原则是指,为行使被遗忘权而采取的“遗忘”手段必须有助于“被遗忘”目的的实现。对此,在实务中需要明确每种情形适用何种手段。针对在权利客体部分中提到的四种情形,可以将“遗忘”分为四种类型。在仅仅存在图1所述①的情况下,可以根据信息的价值,选择适用隐藏或删除的功能。②的情况则稍显复杂:如果他人是在原有信息的基础上运用平台机制进行的转载,那么数据主体可以直接隐藏或删除,平台会断开与初始信息的链接并显示“消息已不可见”或“消息已删除”;如果他人是通过复制文字、图片或直接截图进行转载,那么数据主体向平台提出申请,由平台根据制定的管理细则进行决断,撤回数据主体申请或自行隐藏、删除。③与④的情形比较常见的是出现在“人肉搜索”中,往往涉及被遗忘权与言论自由、公众知情权的平衡问题。对此,与之关联的数据主体可以提出“被遗忘”申请,平台则要结合涉事的信息内容与公众利益的关联程度采取适当的措施。

图1 被遗忘权的客体类型

(三)被遗忘权制度的实施机制

1.完善专门数据监管体系

大数据时代,数据已成为一种独立的市场生产要素。基于此,国务院在2023年3月的机构改革中专门组建国家数据局,负责统筹推进数据建设,从宏观层面上负责数字建设的顶层设计和统筹协调。但在具体监管中,我国目前还实施分散治理的机制,数据监管部门涉及网信部门、工信部门、发改委、公安部等,导致数据监管分散在不同的部门和环节。从体系上看,有必要依托国家数据局成立专门的数据监管机构,分国家与地方不同的层级专门负责数据监管与执法工作,其职能包括但不限于调查权、监督与指导权、行政处罚权、国际谈判权。调查权指数据监管机构有权访问一切查明案件事实所必要的个人数据以及调查与之相关的经营场所、处理设备、工具、人员。监督与指导权指数据监管机构应当指导个人信息处理者贯彻落实《个保法》对被遗忘权的规定,并监督处理者对被遗忘权的执行情况,确保其采取必要措施通知第三方。行政处罚权指数据监管机构应当接受数据主体关于被遗忘权的举报、投诉,并组织听证会,在事实清楚、证据确实充分的前提下作出行政处罚决定,并接受申诉。国际谈判权指数据监管机构可以在签订数据跨国流转协议时提供建议及代表国家参加国际上关于个人信息保护的谈判。

2.推动行业自律

在完善《个保法》框架的同时,也要积极通过非立法手段对被遗忘权进行保护。其一,企业应强化自律意识。互联网的虚拟性与数字技术的复杂性使得个人信息处理者和数据主体间存在严重的信息不对等,因此大数据时代在要求企业遵守《个保法》的基础上履行道德义务,即提高自律意识。企业应当秉持诚信、审慎的原则,在提供服务前明确告知数据主体其处理数据的方式与可能存在的风险;以用户为中心,为数据主体提供“被遗忘”的选择,尊重其信息自主权。其二,发挥行业协会作用。一方面,企业可以联合建立管理委员会,制定与被遗忘权精神内核相契合的行业规范,并对违反规范的企业进行联合抵制;另一方面,行业协会应畅通与互联网用户间的沟通渠道,积极听取意见,研判与预防侵犯被遗忘权的情况。其三,完善行业规范。如前文所述,目前部分互联网公司的实务操作已暗合被遗忘权实践,如“被遗忘”申请表格、快照删除或更新表格等,都是互联网行业在个人信息保护上的有益尝试,也为规范行业标准、紧随国际趋势提供了经验借鉴。因此,可以在收集上述信息的基础上,制定被遗忘权保护的声明与政策模板。