南朝梁代“公宴”文化与“公宴诗”研究

赵建成,孙悠扬

(南开大学 文学院,天津 300071)

《礼记》言:“燕礼者,所以明君臣之义也”[1]3670,“非专为饮食也,为行礼也。”[1]3653中国古代的宴饮活动不仅仅是满足社交需求,还是一种社会秩序与文化的建构。魏晋以降,士人宴饮频繁,如曹操《短歌行》、王羲之《兰亭集序》等脍炙人口的文学作品,皆与宴饮活动相关。在这一时期又有《昭明文选》问世,其别立“公宴诗”一类,既是对当时“公宴”风尚的准确把握,又为宴饮文学的研究开拓了新的领域——“公宴诗”。黄亚卓《汉魏六朝公宴诗研究》从概念辨析、兴起渊源、演进过程、文本分析、诗学意义等方面,对整个汉魏六朝时期的“公宴诗”进行了全面的考察。据其统计,自建安至南朝的“公宴诗”数量为487首[2]57,67,71,81,84,87,可以侧面呈现出当时的创作盛况。

对于“公宴”与“公宴诗”的准确概念,学界尚存在争议。胡大雷认为,“公宴”是参加皇族、最高统治者或即将成为最高统治者所主持的宴会[3];黄亚卓认为,“公宴”是指帝王公卿主持的宴会[2]6;杜红亮认为,游宴、饯宴、释典宴均可统称为“公宴”[4];何红艳认为,“公宴”与“私宴”的区别,正如“大雅”与“小雅”的区别,前者恭敬齐庄,后者欢欣和悦[5]。这些争议的存在,一方面是研究角度的不同所致,另一方面也可能与先唐文献的大量散佚有关,导致我们无法掌握当时“公宴诗”创作的全貌,进而难以考证其准确概念。基于这种文献存佚现状,笔者拟从《文选》“公宴诗”选录标准入手,厘清梁代士人眼中“公宴”的概念,考察梁代“公宴”文化盛况,进而探究现存“公宴诗”与梁代“公宴”概念的差异,并总结梁代“公宴诗”的创作旨趣与特征。

一、“公宴”源流及其概念辨析

“公宴”一词出现的时间相对较晚。考《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》《晋书》《宋书》《魏书》等先唐史书,皆无“公宴”相关记载。如建安作家曹植、王粲、刘桢等虽作有《公宴诗》,然而考虑到先唐文人别集散佚严重,其作品题目在流传过程中又有被修改的痕迹(3)先唐文人诗的题目在流传中常有被修改的痕迹,笔者试举两例:《文选》“咏怀类”收阮籍诗十七首,题名《咏怀》,然据李善注(六臣本)引臧荣绪《晋书》载,此诗原名为《陈留》;《文选》“杂诗类”收陶渊明《杂诗》二首,今本《陶渊明集》题为《饮酒》,共二十首,《艺文类聚》所录兼有《杂诗》《饮酒》两种题目。以上内容参见萧统:《六臣注文选》卷23,李善、吕延济等注,中华书局1987年版,中册,第419页;袁行霈:《陶渊明集笺注》卷3,中华书局2003年版,第236页。,导致“公宴”一词的源头实难考证,对其概念的辨析也有一定难度。从目前的证据来看,“公宴”一词广泛出现于“史”“子”“集”部文献,至少要在南朝梁代以后。如萧子显《南齐书》分“时文”为三体,其中第一体即为“宜登公宴”之作[11]908;《梁书·贺琛传》载萧衍反驳贺琛所上《封事》曰:“我自除公宴,不食国家之食”[12]548;《梁书》萧澡、王筠、胡僧祐等人物传记,也曾多次提到“自非公宴,未尝妄有所为”“每公宴并作,辞必妍美”“每在公宴,必强赋诗”[12]362,485,639。基于文献存佚的现实状况,选择从梁代文献中考究“公宴”的概念,结论应是相对可靠的。

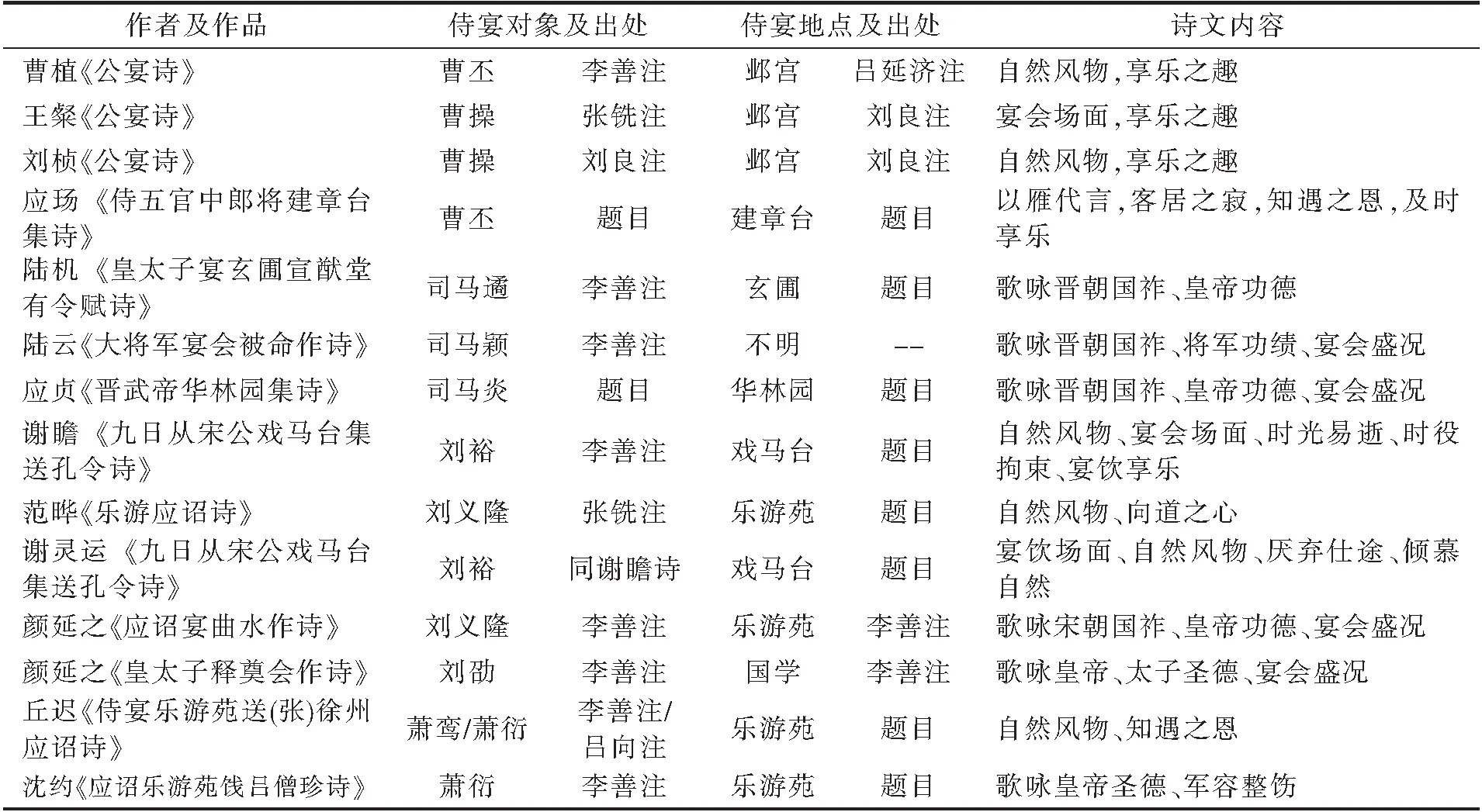

对于“公宴”的释义,学界通常采用《六臣注文选》的2条:曹子建《公宴诗》吕延济注:“公宴者,臣下在公家侍宴也,此宴在邺宫,与兄丕宴饮”[13]369;王仲宣《公宴诗》张铣注:“此侍曹操宴,时操未为天子,故云公宴。”[13]370吕、张二人对于“公宴”之“公”的理解略有不同,吕注以“公家”释之,考其语境,似乎是强调宴饮之地点;张注以“公卿”释之,强调侍宴对象的身份。二位学者的观点各有侧重,然而要厘清梁代“公宴”的准确概念,还需回归梁代文献本身。上文已叙,“公宴”一词的流行至少应在梁代以后,考虑到《文选》亦成书于此时期,虽无法确认《文选》别立“公宴诗”一类,与“公宴”词汇的流行是否存在某种因果关联。但基于《梁书》所载关于“公宴”的种种讨论,可以肯定的是在南朝梁代,“公宴”一词已经为大部分士人所熟悉,士人普遍以参加“公宴”为荣,在“公宴”中积极逞才赋诗。昭明太子集团在编纂《文选》的过程中,应当对这种社会风尚有着清楚的认知。故而《文选》“公宴诗”的选录标准,应能在一定程度上反映梁代士人的“公宴”观念(见表1)。

表1 《文选》所录14首“公宴诗”的侍宴对象、地点、内容

从侍宴对象考究,上述十四首公宴诗涉及侍宴对象十人,按“当时身份”可分为三类:皇帝四人,包括司马炎、刘义隆、萧鸾、萧衍;皇太子两人,包括司马遹、刘劭;其他四人,包括曹操、曹丕、司马颖、刘裕。其他四人中,曹操、曹丕、刘裕在未来登基或被追封为皇帝;曹操、司马颖、刘裕是当时的实际统治者,权力与天子无异;曹丕在当时既非皇帝、太子,亦非实际统治者。因此综合上述内容,可知“公宴诗”所录作品,其侍宴对象皆为历史上具有皇帝、太子身份之人,包括后世追封,如文人通常称曹操为“魏武”,或者是当时的实际统治者,如司马颖。与此相对应的是,《文选》“祖饯诗”亦涉及宴饮,但其参与者无一例外,皆无皇帝、太子及实际统治者之身份。

从侍宴地点考究,上述公宴诗除陆云《大将军宴》地点不明,其他诗作涉及皇宫一处,如邺宫;皇家园林三处,包括华林园、乐游苑、玄圃;其他地点三处,包括建章台、戏马台、国学。建章台,经俞绍初先生考证,疑似铜雀台之初名[14]432-433。至于戏马台,乃项羽彭城阅兵旧址;国学乃宋文帝元嘉二十年所立,二者皆非皇宫与皇家园林。由此可见,“公宴诗”收录作品,其侍宴地点并无统一的标准。

从作品内容考究,上述公宴诗以描绘宴会场面、自然风物居多,但也有例外。陆机《宴玄圃》通篇歌颂晋朝国祚、皇帝圣德,并无实际的景物、场面描写,如同典册文诰。沈约《饯吕僧珍》,专写军容整饬,祈愿得胜而归,亦未见关涉宴饮场面的描写。此外,从题材来看,谢瞻《送孔令》、谢灵运《送孔令》、沈约《饯吕僧珍》皆为送行、饯别题材,按理应归入“祖饯诗”一类。但《文选》编纂者却将三者优先录入“公宴诗”类,大概率是由于三者的侍宴对象(刘裕和萧衍)具有特殊身份。

综合上述证据可知,《文选》“公宴诗”的选录标准,应当不受侍宴地点、作品内容的局限,仅仅与侍宴对象的身份有关。当侍宴对象在历史上具有皇帝、太子身份,或者是当时的实际统治者,则优先归入“公宴诗”类。这一选录标准,应可以代表梁代士人眼中的“公宴”概念。

二、《梁书》所载梁代“公宴”文化

依上文所述,梁代对于“公宴”的界定,仅与侍宴对象的身份有关。因此可推测梁代士人眼中的“公宴”,也应限于梁武帝、昭明太子、萧纲(任太子后)、萧绎(称帝后)所主持的宴会。笔者据此对《梁书》中涉“宴”记载进行检视,除去郊祀、释奠、元日等“仪式性”较强的宴会,专门统计以饮、食为主的“涉宴活动”记录共计65条(4)统计范围始于天监元年(502年)萧衍称帝,终于太平二年(557年)萧方智禅位陈霸先,即整个萧梁时期。“涉宴活动”指实际发生的宴饮行为,有具体的参与成员。不包括作品、史论中的“涉宴”语句。次数无法确定的宴饮,记为1条。。在这些“涉宴活动”中,由萧衍主持的“公宴”共计42条,由萧统主持的共计3条,由萧纲主持的共计4条,未见由萧绎主持的“公宴”,萧绎任湘东王期间主持的宴会,不能称为“公宴”。

由萧衍主持的“公宴”记录多达42条,笔者选取其中地点明确者19条(见表2)。

表2 《梁书》所载萧衍主持的“公宴”相关信息(5)萧衍饯别元略的时间,《梁书》未载。考《元略墓志铭》:“正光之初……遂潜影去洛,避刃越江……孝昌元年,旋轴象魏”,可知元略返魏的确切时间为魏孝昌元年(525年),即梁普通六年。参见赵超:《汉魏南北朝墓志汇编》,天津古籍出版社2008年版,第237页。

从宴会地点考究,由萧衍主持的“公宴”大多举行于皇宫、皇家园林,少数举行于臣僚宅邸、南兰陵帝乡。其中文德殿、武德殿、寿光殿为建康宫宫殿(6)文德殿,据《资治通鉴》胡三省注:“文德殿,建康宮前殿也”;武德殿,据《梁书·侯景传》,侯景破台城后,“使王伟守武德殿,于子悦屯太极东堂”;寿光殿,据《梁书·陆云公传》,陆云公直寿光省,夜侍武帝弈棋。综上可知三殿皆在建康宫内。参见司马光:《资治通鉴》卷160,胡三省注,中华书局1956年版,第4963页;姚思廉:《梁书》卷56,中华书局1973年版,第850页;姚思廉:《梁书》卷50,中华书局1973年版,第720页。,南苑(包括德阳堂)、华林园(包括华光殿、景阳楼)、乐游苑、建兴苑为皇家园林。南苑(德阳堂)地址不详,据顾祖禹《读史方舆纪要》载:“南苑,在宣阳门内,梁置,有德阳堂”[15]967,然此范围甚广,考《南史·侯景传》,侯景未至时,公卿收粮米、钱帛聚于德阳堂备战,而侯景突破宣阳门后,主攻方向为台城南部的大司马门、东掖门[16]1999,2004,故可知侯景屯军于宣阳门与大司马门之间,而德阳堂则应位于大司马门之内,即台城中。华林园,据朱契《金陵古迹图考》,位于台城东北部[17]104-105。乐游苑,据《宋书·礼志》,位于覆舟山南[10]346,今南京九华山。建兴苑,据顾祖禹《读史方舆纪要》:“在府治西南秦淮南岸”[15]966,可知该苑位于朱雀航以南,已不属于广义台城范围,归秣陵县管辖,与《梁书·武帝纪》“立建兴苑于秣陵建兴里”[12]42相合。综上,诸皇家园林皆分布于台城周边,按照与建康宫的距离由近及远,可排序为南苑、华林园、乐游苑、建兴苑。

从侍宴人员角度考究,能够与萧衍共同宴饮者,上至台省长官,下至布衣处士,身份繁杂。但若结合设宴目的进行考究,则其中又有规律可循。考究上述宴饮的设宴目的,大略分为三类:延揽名士、饯别重臣、文化娱乐。萧衍与司徒谢朏、处士何点的宴饮,主要是看重二人的家世、声誉,故多次延揽,甚至屈尊前往臣僚府邸(7)关于萧衍多次征召谢朏、何点之事,参见《梁书·谢朏传》《梁书·何点传》。萧衍以低姿态面对“名士”谢朏,却对实干之臣、尚书令王亮随意贬斥,引得范缜不满,事见《梁书·王亮传》。。萧衍与梁州刺史王珍国、豫州刺史冯道根、郢州刺史萧景、广州刺史元景隆、北魏中山王元略、北魏汝南王元悦的宴饮,主要目的是饯别重臣,盼其安定州郡、交好邻国。在饯别宴席中,萧衍通常“召时才赋诗”,以点缀升平、彰显自身的文化素养,一同参宴的王规、谢征等文人皆有诗作,为萧衍所称赞(笔者案,事见二人本传)。萧衍与柳恽、任昉、周兴嗣等文士的宴会,则主要以文化娱乐为主。据《梁书》本传载,诸文士在宴中皆即席赋诗,力求展现才华、逢迎皇帝,以谋求仕途的晋升。

值得注意的是,萧衍与诸文士的“公宴”虽以文化娱乐为主,亦可窥见其与当时政治、文化事件的联系。如天监元年(502年)的华光殿之宴,侍宴者除任昉任尚书吏部郎中外,其他三人皆为东宫属官。考《梁书》任昉本传,任昉自此与东宫集团交往颇多,“兰台聚”的主要成员未来也多在东宫任职(8)案《南史·到溉传》《南史·陆倕传》所载,“兰台聚”的参与者有刘孝绰、刘苞、刘孺、陆倕、张率、殷芸、刘显、到溉、到洽。据笔者考证,未来刘孝绰任太子舍人、太子洗马、太子仆,刘苞任太子太傅丞、太子洗马,刘孺任太子舍人、太子洗马、太子中舍人、太子家令、太子中庶子,到溉任太子中舍人、太子中庶子,到洽任太子舍人、太子中舍人、太子家令、太子中庶子,陆倕任太子中舍人、太子中庶子,张率任太子仆、太子家令,殷芸任太子侍读。。可以推测,任昉《文章缘起》中的文学思想,应是在这种交往中影响了东宫集团,进而影响了《文选》的文体分类与选录标准(9)关于任昉《文章缘起》对《文选》编纂的影响,参见骆鸿凯:《文选学》,中华书局1989年版,第27页;傅刚:《昭明文选研究》,中国社会科学出版社2000年版,第183-184页、第215-216页、第220-221页。。另外天监四年(505年)的华光殿之宴,侍宴者除周兴嗣外,其余三人皆“待诏文德殿”,考《梁书》三人本传,可知三人此时在文德殿参与“校定坟史”工作。此次“校书”活动由秘书丞王泰于天监元年(502年)奏请[12]324,天监二年(503年)谢朏任司徒后正式开展(10)案张率、到洽本传,二人皆是天监二年(503年)任司徒谢朏僚佐时,被征为文德殿待诏,参与“校书”活动,据此推测谢朏应也参与了此次“校书”。且案《隋书·经籍志》,谢朏于永明年间亦参与“校书”活动,编有《四部书目》。综合上述记载,梁初的这次“校书”活动,应始于谢朏任司徒后,借助其经验与名望而顺利开展。参见魏徵等:《隋书》卷32,中华书局1973年版,第907页。,天监四年(505年)在秘书监任昉的主持下完成,编有《天监四年文德正御及术数书目录》。中大通五年(533年)的乐游苑之宴,侍宴者褚翔、王训皆为宣城王府僚佐,考《梁书·武帝纪下》,中大通三年(531年),昭明太子薨逝,立萧纲为太子。中大通四年(532年),立萧纲嫡子萧大器为宣城王,此时萧大器年十岁。故此次萧衍于乐游苑宴请褚翔、王训等文坛新秀,可能还有为萧大器选拔教导、辅佐之臣的考量。

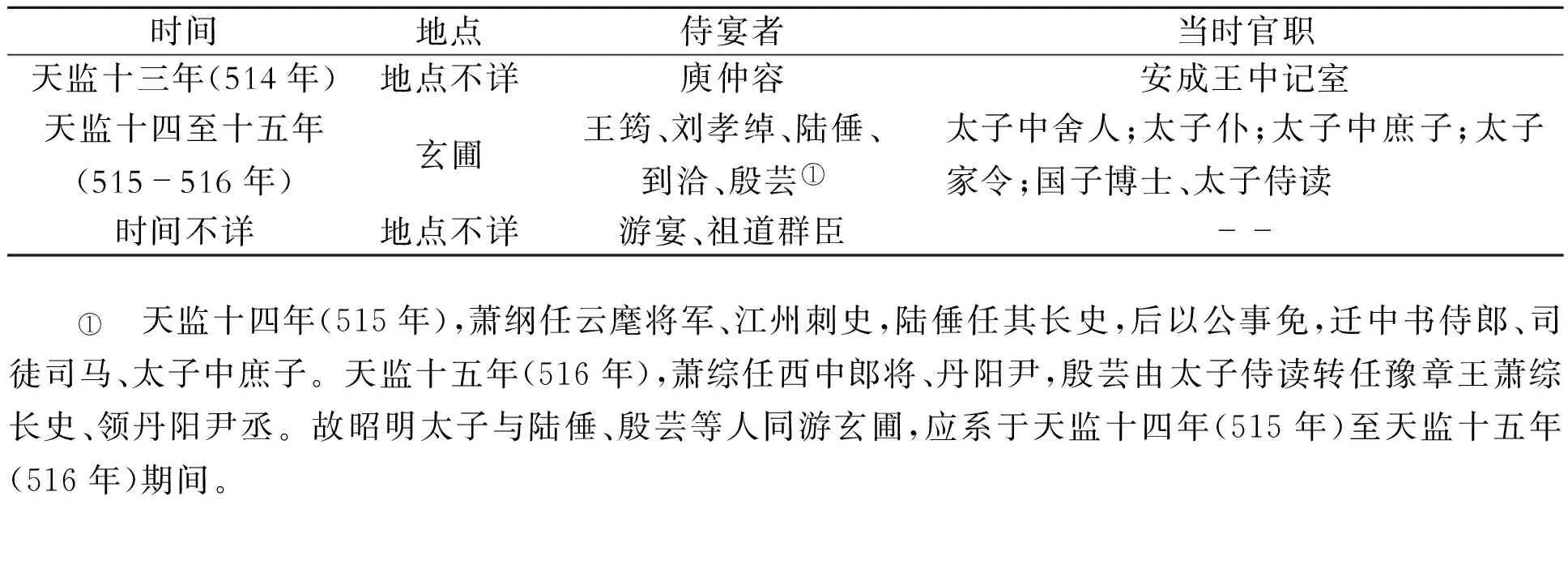

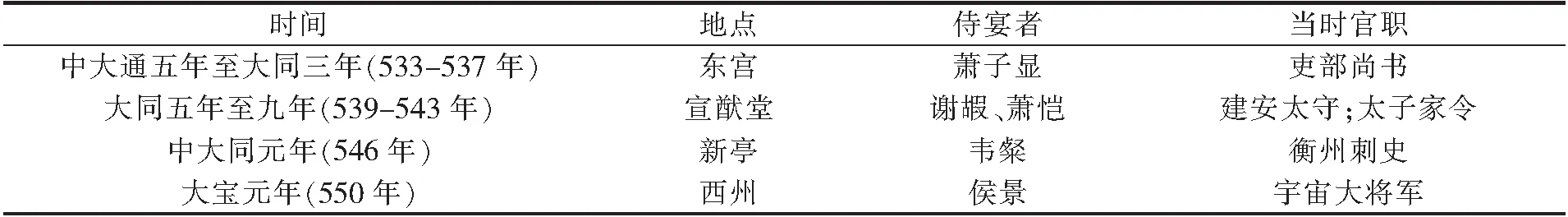

《梁书》所载萧统、萧纲任太子时主持的“公宴”记录相对较少(见表3、表4)。除萧纲被侯景挟持赴“西州曲宴”一条,其余皆不出“游宴”“饯别”主题。从宴会地点考究,两位太子所主持的“公宴”,除举行于东宫外,另有玄圃(包括宣猷堂)、新亭、西州。玄圃,据顾祖禹《读史方舆纪要》载:“时又辟玄圃于台城北,极山水之胜,梁时亦为太子游览处”[15]967,可知玄圃在台城北部,且应与东宫距离较近。新亭,据张敦颐《六朝事迹编类》:“去城西南十五里,俯近江渚”[18]61,可知其应在台城西南,靠近长江,常为饯别之处。西州,在台城以西,《资治通鉴》胡注曰:“扬州刺史治台城西,故曰西州”[19]3780,按《梁书·侯景传》,侯景破台城后,“移屯西州”[12]851可知西州城为当时侯景的执政地点。从侍宴人员考究,可按身份将侍宴者分为三类:其一为东宫僚佐,如王筠、刘孝绰等人,这些僚佐既是太子在政治上的股肱,亦是东宫集团文学活动的主要承担者;其二为前僚佐,如庾仲容曾任太子舍人,谢嘏曾任太子中庶子,韦粲曾任晋安王外兵参军、太子仆,这种与“前僚佐”宴饮的行为,也体现了梁代士人对“故佐”身份的集体认同,“故佐”仍需对府主尽“吏节”,甚至还要为府主服丧[20];其三为与太子有亲密关系之人,如萧子显,曾多次与萧纲宴饮[12]512,亦参与了《法宝联璧》的编纂。

表3 《梁书》所载萧统主持的“公宴”相关信息

表4 《梁书》所载萧纲主持的“公宴”相关信息

三、“公宴诗”的范畴与基本特征

(一)“公宴诗”的范畴界定问题

上文已经讨论了“公宴”在梁代的准确概念,即梁武帝、昭明太子、萧纲(任太子之后)、萧绎(称帝之后)所主持的宴会。理论上讲,在“公宴”所作之诗即认定为“公宴诗”。然而实际研究过程中,对于“公宴诗”范畴的界定通常不能严格遵循上述“公宴”的概念,如日本学者小尾郊一认为,“公宴诗”大多为吟咏游宴本身、歌唱背景自然的诗作[21]185。这种差异性主要是由现存梁代诗作的文献来源所导致:基于先唐文献的散佚情况,目前存世的梁代诗作,往往不是直接来源于作家别集本身。由于文献的来源不同,判断其中所载诗作是否为“公宴诗”,结论的可靠性亦有差异。考逯钦立《全梁诗》,可以将梁代诗作的文献来源大体分为四类(11)先唐诗歌往往被不同文献辑录,本文所谓“文献来源”,指最早辑录此诗歌的文献。:史书、选集、类书、本集。

1.史书记载

姚思廉《梁书》、李延寿《南史》中收录了一定数量的公宴诗,同时明确交代了诗歌创作的“公宴”背景、侍宴人员。如《梁书》载萧衍《赐张率诗》:

东南有才子,故能服官政。余虽惭古昔,得人今为盛。[12]475

此诗内容上未见与“公宴”有任何联系,然而《梁书》明确交代此诗作于张率“侍宴赋诗”的场合,故按照前文“公宴”的概念,可以认定此诗为“公宴诗”。另有《南史》载曹景宗《光华殿侍宴赋竞病韵诗》:

去时儿女悲,归来笳鼓竞。借问行路人,何如霍去病。[16]1356

此诗为边塞、军旅题材,若仅从内容判断,应将其归入“军旅诗”或“边塞诗”,然而根据《南史》所载,此诗作于“曹景宗凯旋、武帝赐宴华光殿”的背景,故应将其认定为“公宴诗”。由此可见,史书中所载梁代“公宴诗”,其范畴基本与上述梁代“公宴”概念相符。

2.选集流传

《文选》《玉台新咏》《文馆词林》《文苑英华》《古文苑》《乐府诗集》《古今岁时杂咏》《文选补遗》《广文选》等选集也保存有一定数量的“公宴诗”。这些诗作通常仅有题目、内容,罕有小序交代创作背景。因此一般只能从类别、题目、内容三个方面,判断其是否属于“公宴诗”。从类别上看,《文选》有“公宴诗”类,其中所录14首自然属于“公宴诗”。从题目上看,《玉台新咏》载刘孝威《侍宴赋得龙沙宵明月诗》:

鹊飞空绕树,月轮殊未圆。嫦娥望不出,桂枝犹隐残。落照移楼影,浮光动堑澜。枥马悲羌吹,城乌啼塞寒。传闻机杼妾,愁余衣服单。当秋终已脆,衔啼织复难。敛眉虽不乐,舞剑强为欢。请谢函关吏,行当泥一丸。[22]340

此诗亦是典型的“边塞”题材,但根据题目中“侍宴”二字,可知此诗当作于刘孝威“侍宴”之时,而非真正的军旅途中,故可以将其认定为“公宴诗”;《文苑英华》有萧纲《侍游新亭应令诗》:

神襟悯行迈,歧路怆徘徊。遥瞻十里陌,傍望九成台。凤管流虚谷,龙骑藉春荄。晓光浮野映,朝烟承日回。沙文浪中积,春阴江上来。柳叶带风转,桃花含雨开。圣情蕴珠绮,札命表英才。顾怜碔砆质,何以俪琼环。[23]873

此诗内容主要为景物描写、称颂圣德,但根据题目中“侍游”二字,亦可认定为“公宴诗”。从内容上看,《玉台新咏》有萧纲《执笔戏书诗》:

舞女及燕姬,倡楼复荡妇。参差大戾发,摇曳小垂手。钓竿蜀国弹,新城折杨柳。玉案西王桃,蠡杯石榴酒。甲乙罗帐异,辛壬房户晖。夜夜有明月,时时怜更衣。[22]293

此诗题目似乎与“公宴”无关,但考察其内容主要为吟咏舞妓、音乐、食品、美酒等,故推测大概率作于宴饮之时。由此可见,从类别、题目、内容三个方面对“选集”所载“公宴诗”进行判定,相较于史书记载,其推测成分较大,可靠性较低。

3.类书辑佚

《艺文类聚》《初学记》《太平广记》《太平御览》《锦绣万花谷》《古今合璧事类备要》等类书中也保存有一定数量的“公宴诗”。对于类书中的诗作是否属于“公宴诗”,一般从题目、内容两个方面判断,具体的判断方式与上述“选集”类似,笔者不再赘述。同时,考虑到类书在编纂的过程中,有时仅对原诗摘录数句,有时甚至会修改原诗题目以符合类书的“类目”划分[24]。基于此种情况,可知仅从题目、内容两个方面判断“类书”所载是否为“公宴诗”,其结论的可靠性应低于“史书”与“选集”所载。

4.本集记载

现存先唐作家别集中也载有一定数量的“公宴诗”。如萧统《宴阑思旧诗》收录于《昭明太子集》,何逊《赋咏联句》收录于《何水部集》,其他“选集”“类书”中均无记载。从诗歌的题目、内容、创作形式(如群体联句)等方面考察,也可将这些诗歌归入“公宴诗”一类。但考虑到现存先唐文人别集主要为后人所辑,其可靠性亦值得商榷。

综上所述,对于文献所载诗作是否为“公宴诗”的判断,主要有两种方式。一是若史书中有相关创作背景,则考察创作背景是否符合梁代“公宴”概念,此种方式的结论较为可靠;二是若史书中未有相关记载,则只能从诗作的类别、题目、内容、创作形式等进行推论,如题目中含有“宴”“侍宴”“应诏”“应令”“奉和”等词汇,或内容中含有“宴饮”“舞妓”“饮食”“餐具”等描写,或创作形式为“唱和”“联句”等群体性创作,则可以推测其大概率应为“公宴诗”,此种结论的可靠性相对较低,且易受文献类别的影响,如“类书”引诗存在摘录、修改题目的现象,进而影响从题目、内容判断结果的准确性。

(二)梁代“公宴诗”的基本特征

与东晋时期相比,南朝士族权力削弱,皇权高张,皇室成员对文学的影响力也随之强化。梁代“四萧”的文化素养较高,先后成为梁代文坛的主持者。他们主持的方式之一,即为频繁举行“公宴”(12)据黄亚卓统计,梁陈时期的公宴诗数量高达270首,是汉魏六朝公宴诗发展最为兴盛的阶段。参见黄亚卓:《汉魏六朝公宴诗研究》,华东师范大学出版社2007年版,第87页。,“召时才赋诗”。据《梁书·文学传》载:“(梁武帝)每所御幸,辄命群臣赋诗,其文善者,赐以金帛。”[12]685然而需要明确的是,“四萧”主持和参与“公宴”,一方面是满足自己的“诗癖”,另一方面则是彰显家族门风,掩饰其寒族的出身(13)陈寅恪先生言:“夫士族之特点既在其门风之优美,不同于凡庶,而优美之门风实基于学业之因袭”,参见陈寅恪:《唐代政治史论稿》中篇,《陈寅恪集》,生活·读书·新知三联书店2001年版,第260页。南朝皇室皆为寒族出身,为了能够在门风上媲美世家大族,更加重视著书编集、修撰五礼、吟咏诗文等文化活动。。同时,萧衍、萧统父子也并非热衷技法创新之人(14)萧衍诗风与永明诸家异辙,其对“四声”之说并无兴趣;萧统诗作亦不出天监风气。这一情况直到萧纲、萧绎时期才得以改变。参见钱志熙:《中国诗歌通史》魏晋南北朝卷,赵敏俐、吴思敬主编,人民文学出版社2012版,第456-458页。,萧纲“宫体”虽有创新,却为萧衍所鄙(15)案《梁书·徐摛传》载:“摛文体既別,春坊尽学之,‘宮体’之号,自斯而起。高祖闻之怒,召摛加让”,参见姚思廉:《梁书》卷30,中华书局1973年版,第447页。。以上种种因素导致以萧衍为代表的梁代统治者,通常是以“游戏”心态对待“公宴赋诗”行为。群臣为迎合这种心态,自然创作出大量“崇尚技巧,游戏笔墨”[25]457的公宴诗作,此处所谓技巧,是指采用华丽辞藻、艰险之韵,实则是一种炫技行为,与萧纲宫体诗对声律的实验不同。萧子显在《南齐书·文学传》中,分时文为三体,第一体即为“启心闲绎,托辞华旷”的“宜登公宴”之作[11]908,也体现了其对当时公宴诗“消闲”“娱乐”创作风气的准确把握。公宴诗的这种“游戏”性质,在创作实践中亦有鲜明的体现,笔者试举两例。

在“公宴”中,士人通常借此机会逞才、炫技,以取悦帝王。案《梁书》《南史》中所载梁代士人公宴赋诗情节,大多追求“限韵”“速成”,以增加难度,突显技艺。如昭明太子“赋诗至十数韵……皆属思便成”[12]166;萧恺与群臣“同用十五剧韵,恺诗先就,其辞又美”[12]513;武帝饯元景隆“诏群臣赋诗,同用五十韵”,王规“援笔立奏,其文又美”[12]582。在“公宴”场合,使用“剧韵”“险韵”,在更快的时间内完成诗歌创作,是突显自身诗才的绝佳方式:如曹景宗一介武人,却能以“竞”“病”二字“斯须而成”,惊艳四座,令众人嗟叹数日[16]1356。若未能在规定时间内完成诗作,梁武帝也会以戏谑来化解尴尬,如张率与刘孺没能完成赋诗的任务时,武帝作诗戏言:

张率东南美,刘孺洛阳才,揽笔便应就,何事久迟回?[12]591

成为当时佳话。在另一次宴饮中,萧介应诏立成,臧盾却未能及时赋诗,罚酒一斗,萧衍亦戏之曰:“臧盾之饮,萧介之文,即席之美也”[12]588。这些戏谑之语也表明了“公宴赋诗”在梁武帝眼中并非正式的考核、应试,只是满足其文化娱乐需求的一种方式。

梁代“四萧”一般不满足于作为“公宴赋诗”的主持者、评判者,还积极参与其中,彰显自身的才华。《艺文类聚》载有萧衍《宴诗》一首:

止杀心自详,胜残道未遍。四主渐怀音,九夷稍革面。世治非去兵,国安岂忘战。钓台闻史籍,岐阳书记传。

又载萧纲《和武帝宴诗》:

校尉开疏勒,将军定月支。南通新息柱,北届武阳碑。豫游戏马馆,教战昆明池。银塘泻清渭,铜沟引直漪。常从良家子,命中幽并儿。金鞍饰紫佩,玉燕帖青骊。车书今已共,愿奏云亭仪。[26]1066

两首诗作内容类似,皆为探讨文武之道、歌颂天下一统,可能作于战后庆功之宴,属于君臣相和之诗。《梁书》亦记载武帝君臣“席间赠答”之事,如张率侍宴时,武帝作《赐张率诗》,张率亦奉诏作答,君臣“往返数首”[12]475。梁代亦有君臣共作的“联句诗”,如《艺文类聚》载有萧衍与任昉、徐勉、谢览、陆倕等共作《清暑殿效柏梁体》:

居中负扆寄缨绂(梁武帝)。言惭辐凑政无术(新安太守任昉)。至德无垠愧违弼(侍中徐勉)。燮赞京河岂微物(丹阳丞刘泛)。窃侍两宫惭枢密(黄门侍郎柳憕)。清通简要臣岂汩(吏部郎中谢览)。出入帷扆滥荣秩(侍中张卷)。复道龙楼歌楙实(太子中庶子王峻)。空班独坐惭羊质(御史中丞陆杲)。嗣以书记臣敢匹(右军主簿陆倕)。谬参和鼎讲画一(司徒主簿刘洽)。鼎味参和臣多匮(司徒左西属江葺)。[26]1004

又载有萧纲为皇太子时,与“臣导”、王台卿、庾肩吾共作《曲水联句诗》:

春色明上巳,桃花落绕沟。波回卮不进,纶下钩时留。(臣导)

绛水时回岸,花觞转更周。陈肴渡玉俎,垂饵下银钩。(王台卿)

回川入帐殿,列俎间芳洲。汉艾凌波出,江枫拂岸游。(庾肩吾)

王生回水碓,蔡妪荡轻舟。岸烛斜临水,波光上映楼。(殿下)[26]67

这些“和诗”“赠答”“联句”等“君臣共作”的创作方式,也是“公宴诗”游戏性质的生动体现。在“公宴赋诗”这种“游戏”过程中,统治者的文娱需求得以满足,文臣亦可借此展现才华,取悦统治者,进而追求仕途上的晋升。

四、结语

《南史·文学传》言:“自中原沸腾,五马南度,缀文之士,无乏于时。降及梁朝,其流弥盛。”[16]1762相较宋、齐两朝,梁代罕见激烈的政治斗争,江南地区远离战火四十余年。基于这种政局现状,以“宴饮”为代表的文化娱乐活动风靡全国,日趋豪奢,贺琛称其“积果如山岳,列肴同绮绣”[12]544,亦非铺夸之辞。梁武帝、昭明太子、简文帝等梁代统治者皆为“艺能博学”之人,在他们的提倡下,士人普遍以参加“公宴”为荣,在宴会中“即席赋诗”。《文选》别立“公宴诗”一类,正是对这种“公宴赋诗”风尚的准确把握。伴随着此种风尚的流行,“公宴”在士人生活中的地位也愈加重要,它既是文人逞才炫技、逢迎帝王的绝佳平台,又是僚佐相互酬答、增进交情的重要场合。在这种逢迎、酬答的过程中,以宗室为中心的“文学集团”得以顺利运行,进而开展诸如校书、修礼、编集等群体性“文学活动”。“公宴赋诗”时,“限韵速成”“属辞华丽”的创作形式,“消闲娱乐”“君臣游戏”的创作旨趣,也是齐梁时期“文学思想”的集中体现:以“有韵”区分“文笔”(16)如《文心雕龙·总术》言:“今之常言,有‘文’有‘笔’,以为无韵者‘笔’也,有韵者‘文’也。”参见刘勰:《文心雕龙注》下册,卷9,范文澜注,人民文学出版社1958年版,第655页。,以“放荡”评价“文章”(17)如萧纲《诫当阳公大心书》言:“立身先须谨慎,文章且须放荡。”参见严可均:《全梁文》卷11,《全上古三代秦汉三国六朝文》,中华书局1958年版,第3010页。,总体呈现出“重娱乐”“尚轻艳”的特征[27]475。在这一阶段,诗歌与“儒家诗教”更显疏离,为“兴象玲珑”的盛唐之音奠定了坚实的基础。