社会工作本土化与社会工作者职业情感认同

——基于湖南乡镇(街道)社工站的调查研究

龙 欢 张佳琪

一、问题的提出

随着国家大力推进社会治理体系与能力的现代化,社会工作专业的独特价值日益受到关注。为更好地补充基层民政服务力量,湖南省率先启动覆盖城乡的乡镇(街道)社工站建设,通过政府购买服务,每年安排资金3.1 亿元,建设基层社工站2 069 个,配备专业社会工作者近4 000 名,年均服务群众600多万人次①数据来源:湖南省民政厅,2021,《湖南:以“四小”为载体推动基层治理创新》,《中国民政》第14期。。随后,乡镇(街道)社工站的建设在全国范围迅速铺开,社会工作者日益成为基层社会治理不可或缺的重要力量。在新的经济社会条件下,乡镇(街道)社工站广泛参与了基层政府的行政事务,也开展了大量的专业服务,事实上构成了王思斌教授(2023)所倡导的“新本土化”独特实践场域。

湖南省乡镇(街道)社工站自建设以来,吸纳了大量的社会工作从业人员。这些人员在基层服务中表现了良好的专业热情,湖南省民政厅的一项课题调查结果显示①该课题为湖南省民政厅2020年立项课题“湖南省乡镇社会工作站参与基层社会治理的多重路径研究”。,从事社会工作服务2 年以上的社会工作者占比达到60.84%,有94.25%的社会工作者认为自己的工作对他人与社会有帮助,有89.66%的社会工作者表示喜欢自己的工作。但当提及工资时,有75.9%的社会工作者对当前的工资不满意。学界大量的研究都在探究哪些因素影响社会工作者的职业认同、职业倦怠与离职倾向,如社会工作者高工作时间负荷、高社会承担压力、高特殊群体服务风险与低薪资回报、低社会认可度、低职业归属感之间的矛盾与不平衡影响了职业认同(李正东,2018),其基本的研究取向更多是从社会工作者较低的职业认同出发去探寻相关的影响因素与机制。但是,湖南乡镇(街道)社工站的调查揭示了一个耐人寻味的问题:很多乡镇(街道)社工站的社会工作者即便对工资水平不满意,为何对社会工作依然有着强烈的职业情感认同?基于此,本文通过湖南2 311份乡镇(街道)社会工作者的调查问卷分析,深入探讨社会工作本土化实践对社会工作者的职业情感认同的复杂影响。

二、文献回顾及研究假设

(一)社会工作者的职业认同与职业情感认同

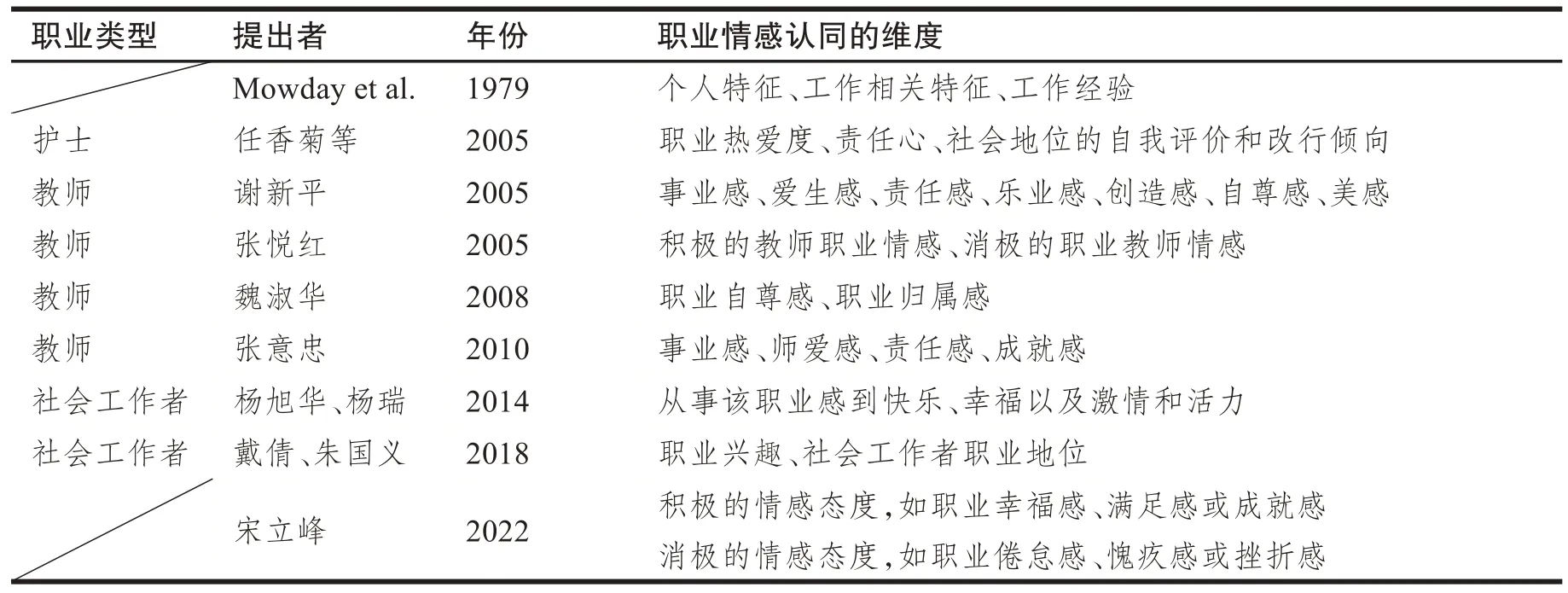

职业情感是职业认同的重要组成部分。马克思从现实的人出发给予情感以历史唯物主义解读,按照实践的观点,主张情感与主体认识活动内在统一、相互协调(张秀华、刘佳佳、朱雅楠,2022)。回顾已有关于职业认同的研究,发现在具体概念运用上有所差异。具体来看,国外主要采用“professional identity”(Mcgowen & Hart,1990)、“occupational identity”(Winch,2003)以及“career commitment”(Blau,1985),国内主要采用专业认同(慈勤英,2013)、身份认同(张淑华、李海莹、刘芳,2012)、职业认同(职业承诺)(高艳、乔志宏、宋慧婷,2011)等。国内外认同概念的不同呈现,均考虑个体的职业能力和身份表征,这为职业情感认同的维度划分提供了一定的参考意义。职业认同感是从业者对特定组织的认同和卷入,将组织认同作为其心理成分(Mowday et al.,1979)。社会工作职业认同是一个在客观情境下通过职业实践和社会互动形成主观感受和评价的建构过程。这个过程是动态且持续的,并具有一定的时间性,职业认同的建构与社会工作的职业发展变化息息相关(杨发祥、叶淑静,2016)。职业情感是职业认同的重要组成部分,无论单维结构观还是多维结构观都认为职业情感是职业认同的重要组成部分(Gordon et al.,1980;Aranya et al.,1981;Jackson et al.,1983;Blau,1985),职业认同可以塑造职业情感体验(Maloney,2023)。职业情感是工作情境中个体心理体验的情绪外显,职业的价值认同则决定了职业情感的走向和强度(王凤英,2012)。易言之,当个体热爱和认同自己所从事的职业,职业情感就越强;相反,若个体厌恶自己所从事的职业,那就是消极的职业情感,它会导致职业活动缺乏热情和动力,也意味着难以在职业生活中取得成功。关于社会工作职业情感的定义,杨旭华、杨瑞(2014)则将其定义为社会工作者在工作中的主观体验和情绪表现,通过热情投入,获得积极的情绪体验;戴婧、朱国义(2018)则将职业兴趣和社会工作者地位作为理解社会工作者职业情感的两个维度。本文整理了国内外职业情感相关文献中的概念,归纳了现有研究中界定职业情感的维度(见表1)。从中可以发现,职业热爱、职业归属感和积极的情感体验是职业情感的主要内涵。基于此,本研究将社会工作者的职业情感认同理解为社会工作者在职业活动中所产生的积极情感体验。社会工作者的职业情感体验会影响其工作状态和职业能力的发挥,甚至可能影响其职业的稳定性。

表1 国内外职业情感认同概念维度综述

(二)社会工作本土化情境与职业情感认同

社会工作本土化虽多有歧义,但大体可以从客观情境与主观认知来理解:客观情境是社会工作服务落地的宏观背景与现实条件,主观认知是社会工作者对本土化的实践策略及其合法性的认识与判断。随着社工站建设在全国的推进,社工站制度创设成为中国本土社会工作服务制度建设的基石(陈涛、蒋斌,2023),基层社工站成为社会工作本土化的重要情境。从社会工作者职业情感的来源看,社工站的本土化情境可以包括三个维度:接受政府管理而产生的行政事务、接受专业引领而产生的专业服务以及接受承接机构管理而产生的组织支持。

具体而言,社会工作本土化情境在很大程度上表现为专业社会工作服务与本土行政服务体系之间的复杂关系,学界将二者的关系分别描述为“转型”(李迎生,2008)、“互构”(史臣、原心洁,2019)、“和而不同”(刘威,2010)、“嵌入”(王思斌,2011)等四种类型。本文采取“嵌入”视角分析社会工作的本土化情境,认为乡镇(街道)社工站建设一方面依托社会工作的专业服务能力,一方面依托政府行政部门的正式资源和正式身份,是深度合作—互构的嵌入递进过程(卢敏健,2021)。并且在创新社会治理、加强社会服务的过程中,专业社会工作作为有效提供社会服务、促进社会和谐的手段是有条件的(王思斌、阮曾媛琪,2009),因而,在面对结构性张力时,社会工作走向政府—专业合作的“嵌入式”发展是社会工作本土化的策略选择(王思斌,2011)。

从已有研究来看,关于乡镇(街道)社工站的政府—专业合作的实践策略有如下三种:一是内嵌式,即直接内嵌于基层政府自身的架构中,通常是在政府办公、为政府办事,通过经办民政业务等方式服务民生与治理;二是下沉式,即直接介入社区开展服务和治理;三是桥接式,即置于基层政府与民众、社会组织之间,成为官民沟通、政社互动的桥梁纽带(龙欢,2022)。这三种参与路径体现了乡镇(街道)社工站面对不同情境所做的策略选择,但也不约而同地体现了乡镇(街道)社工站可能出现的方向性瓶颈,即转向“民政信息员”而远离专业服务、模糊专业边界而转向“向上”的行政社会工作,以及陷入经验主义导致专业性和本土性的分裂(赵军雷,2020)。这种瓶颈通常带来两种结果:(1)可能使专业借助行政以制约行政,有助于缓解委托—代理困境,维护社会工作的专业性;(2)在嵌入过程中受到财政与人力资源的双重约束,产生了逆专业化困境(陈伟杰,2016)。因此,从当下社会工作的本土化情境可以发现,行政事务和专业服务构成社会工作本土化的两个基本元素,服务行政化和服务专业化是当下社会工作本土化的基本表征。

那么,政府—专业合作嵌入的本土化发展到对社会工作者职业情感会有哪些影响?已有研究证明,职业情感的来源与工作内容的专业性高度相关,即当个体的职业能力在工作中得到呈现与认可,会加强其职业情感(孔方、范春红、鲁桂兰,2017)。当个体在工作中感受到职业压力时,就会削弱职业认同感,从而消磨职业情感(周正、宁宁,2020)。从当前社会工作职业发展状况来看,服务行政化通常会导致社会工作专业模糊,形成消极的社会工作职业情感(朱健刚、陈安娜,2013)。具体来看,嵌入性发展可能导致行政权威的渗透与服务行政化,也会产生对专业服务的挤压,消磨社会工作者的职业情感。李棉管等(2020)对社会工作专业实习的研究发现,社会工作的嵌入性发展会体现出高度行政化,其专业服务被行政考核所取代,并且在社会地位、职业收入和发展前景等方面呈现出“低人一等”的态势,这种状况会导致社会工作实习生产生逃离心态。当专业性服务未被行政事务挤压、专业性服务得到有效发挥时,社会工作者就会产生正向的情感体验,也会强化其职业情感与认同。由此,得到服务专业化与服务行政化对职业情感认同影响的假设。

研究假设1:服务行政化对职业情感认同具有负向影响。

研究假设2:服务专业化对职业情感认同具有正向影响。

由于“情境”的交互性特征,考虑到情境的内涵与行为活动的系统性密切相关(谷传华、张文新,2003),本文亦在行为系统的发生意义上审视社会工作本土化的客观情境。无论是社会工作本土化还是社会工作新本土化都无法忽视实践情境中可能会遇到的治理官僚化和专业建制化的挑战,而“是否获得支持”成为社会工作者在本土化情境中应对这些挑战的重要因素。艾森伯格等人(Eisenberger et al.,1986)提出了组织支持感知(Perceived Organizational Support,也称为感知组织支持)的概念,他们认为组织为员工提供支持只代表“组织对员工的承诺”,而员工如果没有感知到组织支持,就不会产生“员工对组织的承诺”。徐晓峰等(2005)从个体的贡献感知和幸福感知两个要素理解员工的组织支持感知。谢竹云(2014:12)则认为组织支持感知是员工贡献在企业中的重视程度,是一种持续的综合认知。从组织支持感的概念来看,都体现了员工对组织是否重视其贡献的感知,并且客观而普遍地存在工作场景之中,有意或无意地影响着成员的观念、态度和行为。在社工站的实践情境中,来自承接机构所给予的组织支持无疑是影响社会工作者职业情感的重要因素。因此,将组织支持感纳入社会工作本土化情境来分析也就显得十分重要。

具体来看,社会工作的职业情感在社会工作者身份加工中发挥了重要作用。斯特莱克(Stryker,2004)认为有三种途径来理解情感在身份加工中的作用:其一,当个体对网络中的身份承诺越强烈,个体的情感反应越容易受到他人影响;其二,当身份行为在社会期望和社会文化价值参照下被判断为适当时,积极情感将产生,反之,则会体验到消极情感;其三,当人们因网络中他人的赞赏反应而体验到积极情感时,将会继续与同网络中的他人发展共同的情操,并且基于保持身份认同而给予承诺(乔森·特纳、简·斯戴兹,2007:93-97)。斯特莱克的身份理论为理解工作支持对社会工作职业情感的作用具有一定的启示。从工作内容来看,社会工作者往往背负着一种具有关怀、倾听特征的专业身份,当专业身份的角色扮演获得了强烈的情感反应时,社会工作者的积极情感就会随之产生。与此同时,当社会工作者的身份被服务对象、同事、行政部门等正式或非正式网络所认同时,就会产生相应的、积极的职业情感体验。因此,本研究将社会工作者组织支持感理解为,在社会工作的场域中,社会工作者可以获得的诸如情感、信息、物质等支持性资源与网络而产生的情感体验。具体而言,社会工作者的组织支持感主要来源于督导支持、机构支持、服务对象支持、行政部门支持等与社会工作者有所接触的个体或组织。

各学科研究普遍关注到组织支持感对员工的积极影响,认为组织的支持能够获得员工的积极回报,愿意为组织利益提供更多努力,促使员工对组织产生情感承诺(徐晓锋、车宏生、林绚晖等,2005)。如在医生、护士、教师等群体中,均肯定了组织支持感对职业认同度的积极作用(何双双、汤静,2015;文榕华、罗岚、文智慧等,2020)。值得注意的是,除医护人员外,教师及其他行业更多关注职业支持(组织支持)在职业认同与其他变量之间的中介作用(郭腾飞、田艳辉,2014;耿家先、吴瑛、孟繁莹等,2017)。那么,职业情感作为职业认同的重要变量,组织支持感与职业情感的关系是否会和工作支持与职业认同得出一致的结论?专业性支持与非专业性支持是社会工作组织支持主要的两大来源,其中专业性支持包括社会工作专业理论学习、专业能力提升等方面,非专业性支持则包括在工作过程中从服务对象、同事、机构领导、相关职能部门等的认可和支持,以情感性支持为主,辅之以能力支持(胡荣、石柏林,2022)。从组织支持与社会工作者职业情感的关系来看,有研究证明,当社会工作者在工作环境中感受到支持时,会更加认可工作的意义和价值,从而提升职业认同感(胡高强,2021),进而影响社会工作者的职业情感。乔森·特纳、简·斯戴兹(2007:134-142)在其情感理论中提出了确定性需要的概念,认为人们评估所有的情境是为了预测:(1)自我和情境中的他人正在体验这个共同的世界;(2)情境正如其所展现出来的样子;(3)自我体验到真实感,并且有一个稳定的特征。当这些条件都实现后,人们体验到确定性,并由此体验到积极情感。反之,条件与确定性的需要无法实现时,人们就会体验到消极情感。从确定性需要的角度来看,当社会工作者与工作相关的个人和组织提供了一个共同认定的工作情境,并且,呈现的服务效果与服务对象、机构、职能部门等期望一致并得到积极的反馈时,社会工作者就会体验到积极情感,反之,则会体验到消极情感。由此,得到工作支持与职业情感认同的假设。

研究假设3:社会工作者的组织支持感能显著提高职业情感认同。

(三)社会工作本土化认知与职业情感认同

社会工作在本土化情境中的角色与作用是什么,社会工作与基层政府的关系是怎样的,社会工作者的身份认同与职业期待是什么,等等。对这些问题的认知和理解是影响社会工作者职业情感认同的重要因素。社会工作本土化视角下的嵌入策略是“政府主导下的社会工作自主性”,并且是“政府主导下专业弱自主嵌入的状态”(刘江,2019)。具体到乡镇(街道)社工站的实践场景中,它迈向了兼具“专业化”“行政化”“在地化”的复合型技术实践,这种复合型实践使得社会工作的技术治理遭遇了由“专业逻辑”与“行政逻辑”的结构性张力构成的制度环境和合法性压力。社工站通过“专业化趋同”策略吸纳性创新了传统民政体系(杨宝、肖鹿俊,2021)。这种“专业化趋同”策略吸纳性在乡镇(街道)社工站中,主要呈现为社会工作者专业自主性的程度。将乡镇(街道)社工站三种实践策略回归到社会工作者的具体实践,社会工作者的实践认知与当前乡镇(街道)社工站的实践策略是否存在冲突,社会工作者如何认识和介绍自己的职业身份,社工站承接机构的期望是什么?

事实上,从身份认知来看,在专业价值理念内化下,社会工作的职业身份显得尤为重要,在工作情境中,社会工作者愿意通过社工站赋予的“准行政身份”寻求身份认同,借以推动专业服务的开展(李炯标,2018)。但当社会工作岗位行政化,仅有的“准行政身份”会削弱社会工作者专业性,而导致社会工作者的职业身份模糊,出现与政府部门常规活动重合的尴尬境况。在这种情况下,社会工作者可能会产生角色不清、角色距离、角色冲突、角色失败(徐子彬、梁昆,2017)。也有研究证明,民政社会工作者由于工作场域与工作内容偏向微观与实务,其更加认同微观方向(侯利文、聂璞,2021),即通过提供社会工作实务构建身份认同。

从社会工作者的专业认知来看,社会工作者兼有“专业—行政”双重角色。根据乔森·特纳(2001:43-44)的自我和认同理论中关于“显著性层级”的表述,他认为角色认同具有显著性层级,角色认同会因环境的变化而具有变动性和可塑造性,会在任何给定的互动中存在。它主要反映了:人们理想化的观念被观众支持的程度;人们充当相应身份的程度;与身份相联的外部和内部报酬的多少;以前对身份投入的时间和精力的多少。参考乔森·特纳等的观点,作为提供专业服务的社会工作者,当社会工作本土化的实践策略不脱离于专业服务,并且能够得到多方支持和认可时,社会工作者会产生较强的角色认同感。与此同时,当社会工作者的职业内容与职业身份相匹配,或者为了职业内容能够与职业身份匹配而努力时,社会工作者也会产生较强的认同感。

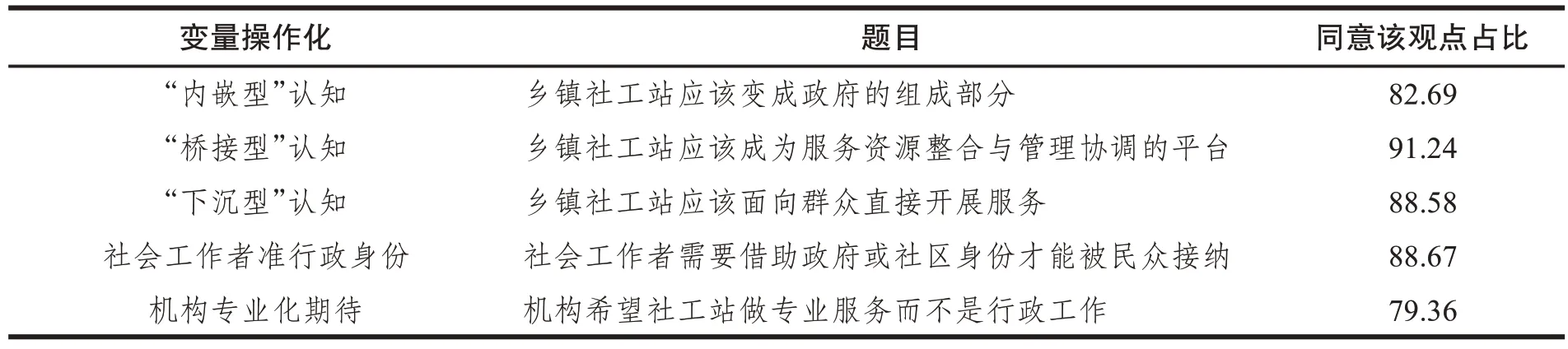

身份认知和专业认知在一定程度上能够解释当前乡镇(街道)社工站的本土化实践策略与社会工作者的本土化实践认知是否具有内在一致性。乡镇(街道)社工站的本土化实践策略为社会工作者提供了一个可以参考的认知情境,通过描述本土化实践的3个理想模型,了解当前社会工作者对社会工作本土化的态度倾向。由于当前社会工作者对工作内容认知情况主要来源于自上而下的主观分析,为明确社会工作者对三种本土化实践策略的态度,笔者通过问卷调查获得相关数据结果,具体情况如表2所示。从问卷作答情况来看,社会工作者对于乡镇(街道)社工站的建设路径接纳程度较高,无论是哪一种嵌入程度都呈现较高的认同感。调查中还发现,当社会工作者工作能力和职业认同感较强时,乡镇(街道)社工站建设路径能够发生转变,即从行政事务挤压转变为开展专业性服务,并保持较强的独立性。角色认同与改变期望一定程度上塑造了社会工作者的职业情感,因而当社会工作者具有较强的角色认同时,其职业情感认同也会相应较强。从各领域社会工作实践与社会工作职业认同调查情况来看,尽管关于社会工作嵌入性发展策略的态度认知不一,但总体而言,本土化发展并未严重影响社会工作者的职业认同,即当前社会工作者的职业认同感较强(唐咏、陈海燕、叶芙蓉等,2021;邱丽珍,2022;汪敏娴、董正椽、陈尔真,2022)。

表2 湖南省社会工作者乡镇(街道)社工站本土化实践策略的主要认知

因此,无论是何种实践策略,旨在以专业化发展为前提的实践策略,均对社会工作者职业情感认同有积极影响。基于此,得到乡镇(街道)社工站实践策略认知与职业情感认同的假设。

研究假设4:社会工作者对乡镇(街道)社工站的实践策略认知与职业情感认同呈显著的正相关关系。

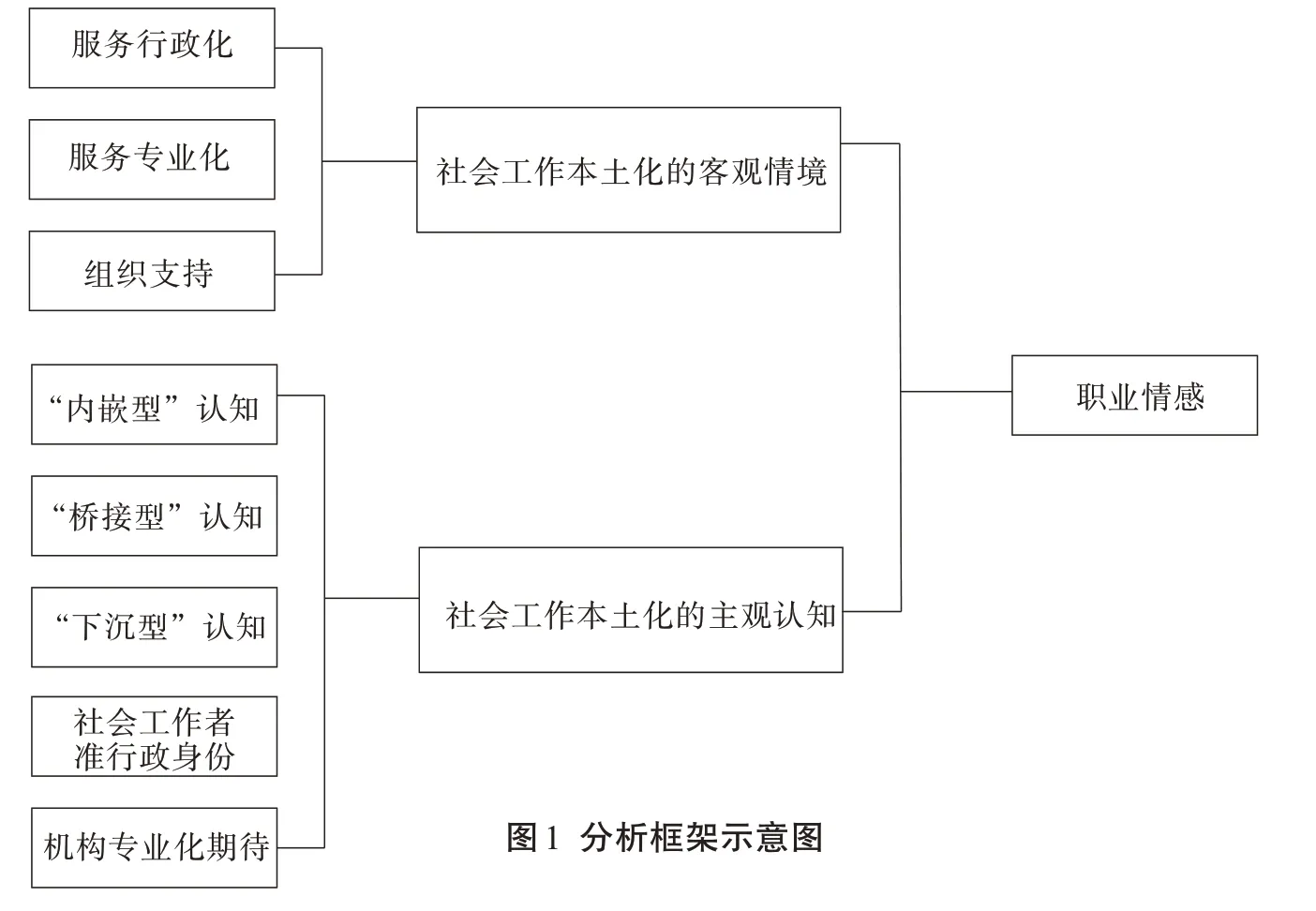

本文通过对以上文献的梳理及研究假设的提出,提出了社会工作本土化与职业情感研究的分析框架,具体分析框架如图1。

图1 分析框架示意图

三、研究方法

(一)数据

本研究采用“2020 年湖南省乡镇社工站参与基层社会治理”的调查数据,问卷共包含个人基本信息、工作现状、工作感受与认知3个板块,共纳入2 311份样本,有效样本2 311份。此外,系统梳理相关文献,对于调研数据等资料,运用SPSS24.0软件和STATA14软件进行数据处理与分析,在此基础上分析社会工作的本土化情境与职业情感认同的影响因素。

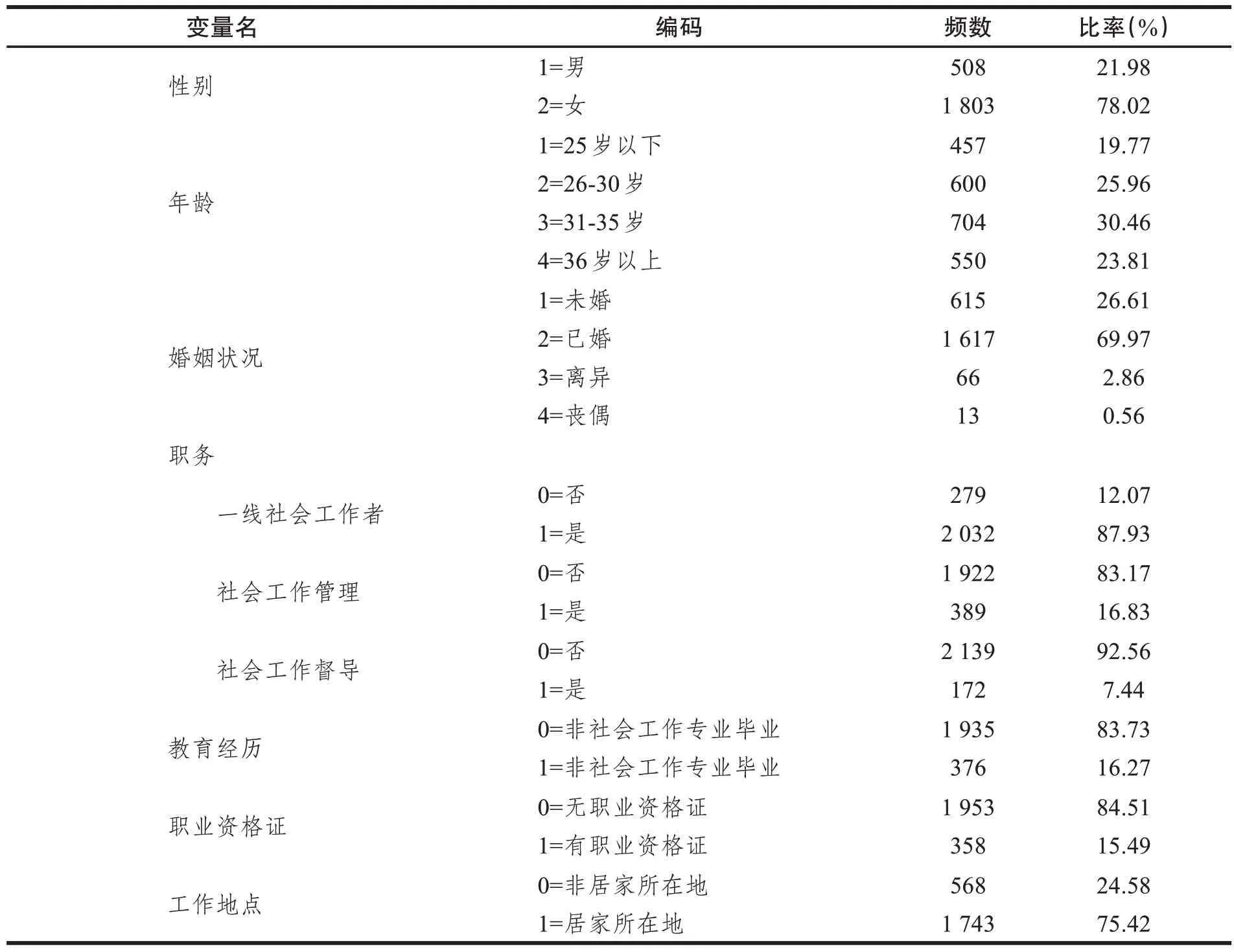

在2 311份调查样本中,男性占比21.98%,女性占比78.02%;一线社会工作者占比87.93%;社会工作管理占比16.83%;社会工作督导占比7.44%;社会工作专业毕业生(专科及以上)占比16.27%;无社会工作职业资格证占比84.51%,助理社会工作师占比14.5%,社会工作师占比0.99%。

本次调查收集了社会工作者的性别、年龄、婚姻状况、职务、教育经历、职业资格证、工作地点等基本情况,根据样本分布情况,对相关基本信息重新编码,具体见表3。

表3 样本基本情况

(二)变量及测量

1.控制变量

社会工作者的职业情感认同一定程度受人口特征变量的影响。已有关于职业情感的研究,一般是从性别、婚姻状况、教育经历、年龄、资格准入等方面考察不同特征对职业情感产生的影响,本研究将此类变量列入控制变量,重点考察人口学特征对职业情感认同的影响。

2.自变量

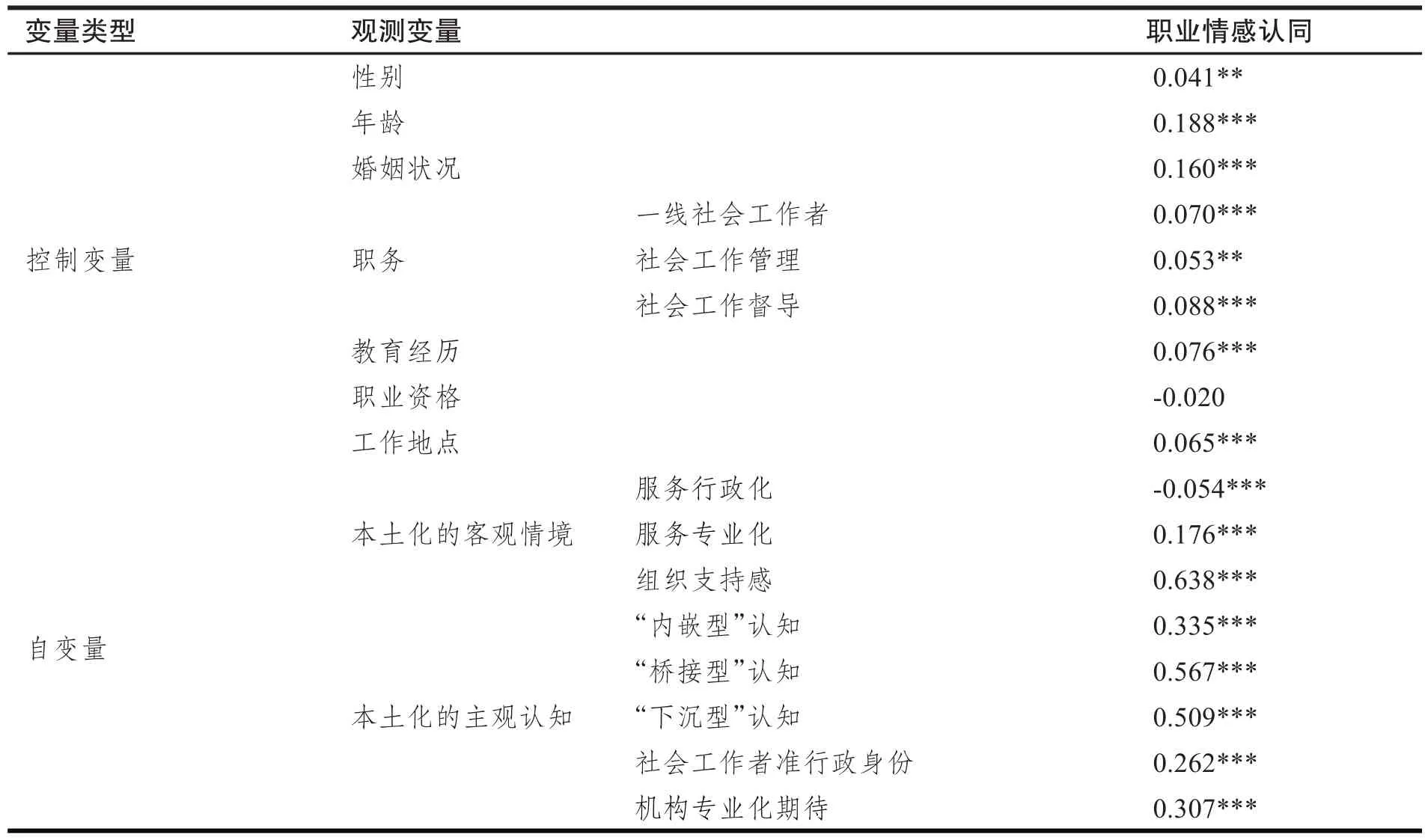

(1)本土化的客观情境

乡镇(街道)社工站本土化的客观情境主要包括社会工作者所从事的行政事务、专业服务以及所获得的组织支持感。行政事务与专业服务相互嵌入是社会工作本土化的重要体现。服务行政化是指社会工作者需要协助完成政府交办的行政任务。服务专业化则是指社会工作者在行政事务之外所开展为民服务活动。所以本研究将“服务行政化”“服务专业化”作为本土化客观情境的重要指标,以此探讨社会工作本土化客观情境与职业情感的关系。根据问卷中“在行政事务(协助完成政府交办的行政任务)与专业服务(机构与专业所要求的项目指标与为民服务等)这两块工作中,您精力分配的大概比例是”这一题目,具体编码如下表4。

表4 行政事务与专业服务变量编码

社会工作者组织支持感是指社会工作者在工作场域内,个体能够借以获得各种资源支持(如情感支持、信息支持、物质支持等)及帮助的社会网络,在规范个体行为和态度时发挥重要作用。社会工作者的工作支持结构包括督导支持、机构支持、服务对象支持、行政部门支持等与社会工作者有所接触的个体或组织。因此,本文在变量操作化表述上选择问卷中的“我所在的乡镇(街道)相关领导认同和支持社会工作者的工作”“我所在的机构给予的支持很给力”“我参加的培训都很有收获”“我得到的督导都很有帮助”“我所在的社工站与政府关系处理得好”等7个题目,量表为李克特5点评分量表(1=完全不同意,2=不太同意,3=不好说,4=比较同意,5=完全同意),用于预测本研究中职业情感的影响因素。

本研究通过SPSS24.0 分析Cronbach’s Alpha 的值为0.900,说明本研究构建的组织认同感量表基本要素的内部一致性较好,具有一定的信度。并选取问卷中关于组织支持感的7 个题目进行因子分析,因子可行性分析表明KMO 为0.899,Bartlett球形检验χ2值为9 099.482(p<0.001),表明可进行探索性因子分析。通过因子分析共提取出一个因子,将此变量命名为“组织支持感”,特征值为4.431,累计解释贡献率为63.303%,因子具有较好的代表性。

(2)本土化的主观认知

本研究将本土化的主观认知作为自变量之一,用来研究社会工作者的职业情感。本土化的主观认知体现了社会工作者对于乡镇(街道)社工站实践路径的调整期望。因此,在变量操作化表述上选择了乡镇(街道)社工站“内嵌型”“桥接型”“下沉型”实践路径,以及社会工作者实践的相关表述,量表为李克特5 点评分量表(1=完全不同意,2=不太同意,3=不好说,4=比较同意,5=完全同意),变量操作参照表2 所列内容。通过Cronbach’s Alpha 值为0.733,说明本研究构建的本土化认知量表基本要素的内部一致性较好,具有一定的信度。具体题目及变量操作化如前文表2。

3.因变量:职业情感认同

参考唐咏等(2021)根据“中国社会工作动态调查(CSWLS)”问卷F 模块“您如何看待社会工作作为一个职业的存在?”、K 模块“社会工作的宏观认知”和L模块“工作满意度及服务质量评价”3个模块中共计30 个条目经过主成分分析后得出的职业认同量表中“职业情感”维度题目进行测量,即“这一部分旨在调查您的工作感受,请选择最符合您实际情况的选项”中的“我喜欢社会工作这份职业”“我的工作对他人与社会有帮助”“我对当前的工作有热情”3 个5 分李克特量表的题目,并对此量表进行信度检验和主成分分析。结果表明,量表的Cronbach’s α 系数为0.853。因子分析可行性检验发现KMO为0.714,Bartlett球形检验χ2值为3 165.33(p<0.001),表明可进行探索性因子分析。

本研究利用因子分析提取出1 个因子,将此变量命名为“职业情感认同感”,特征值为2.319,累计解释贡献率为77.292%,因子具有较好的代表性。本文将职业情感认同因子标准化后的结果作为自变量,纳入回归模型进行检验。

(三)统计分析

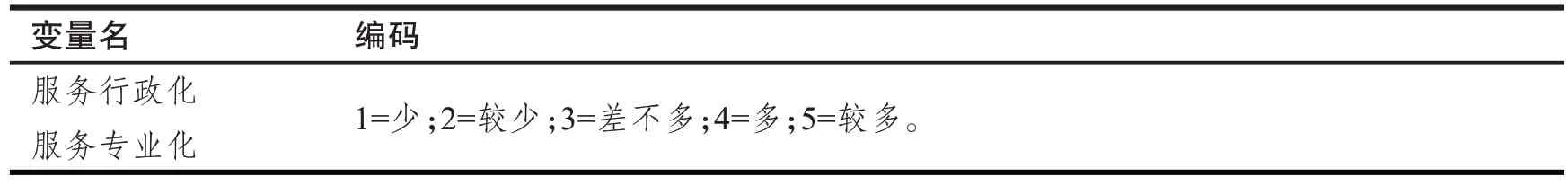

本文运用Stata14.0对数据进行相关性分析,评价数据是否适合后续的多元回归分析,筛选纳入模型的最终变量。相关性分析结果如表5。最终选取与职业情感因素相关的16 个变量纳入模型中,具体如下:控制变量为性别、年龄、婚姻状况、职务(一线社会工作者、社会工作管理、社会工作督导)、教育经历、工作地点;自变量为本土化情境(服务行政化、服务专业化、组织支持感)、本土化认知(内嵌型、桥接型、下沉型、社会工作者准行政身份、机构专业化期待)。

表5 相关性分析结果

四、研究结果分析

(一)本土化情境、本土化认知与社会工作者职业情感认同的相关性分析

根据相关性分析结果显示,性别、年龄、婚姻状况、职务、教育经历、工作地点均与社会工作者的职业情感认同呈显著正相关,具体来看,女性的职业情感认同比男性更高;年龄越大则职业情感越强;有过婚姻经历的社会工作者职业情感更强;相较于未明确职务身份的社会工作者,明确自己所属职务(一线社会工作者、社会工作管理和社会工作督导职务)的社会工作者职业情感更强。

在本土化的客观情境层面,服务行政化与职业情感认同呈显著负相关,即社会工作者日常行政事务工作占比越大,职业情感认同越低。服务专业化与职业情感认同呈显著正相关,即社会工作者日常专业服务占比越大,职业情感认同越高。组织支持感与职业情感认同呈显著正相关,即组织支持感越强,职业情感认同越强。

在本土化的主观认知层面“内嵌型”认知、“桥接型”认知、“下沉型”认知、“社会工作者准行政身份”、“机构专业化期待”均与职业情感认同呈显著正相关。这说明社会工作者的本土化认知对职业情感认同具有积极的正向影响,即社会工作者对乡镇(街道)社工站的实践策略改变期望越强烈,职业情感认同越强。

(二)本土化情境、本土化认知与社工职业情感认同的回归分析

本研究采用有序logit回归将人口特征变量、本土化情境、本土化认知等方面的解释变量纳入回归模型,最终结果如表6。总体来看,伪R2通过显著性检验,模型具有统计学意义。从人口特征与职业情感认同的关系来看,年龄与职业情感认同呈正相关,即年龄越大,社会工作职业情感认同越强。相较于没有婚姻经历的社会工作者,有婚姻经历的社会工作者职业情感认同更强。相较于社会工作管理等职务,一线社会工作者的职业情感认同更强。从教育经历来看,相较于非社会工作专业毕业的社会工作者,有社会工作专业教育经历的社会工作者职业情感认同更强。“性别”“社会工作管理”“社会工作督导”在模型中不显著。值得注意的是,社会工作的职务身份与职业情感认同影响的差异性,从事一线服务的社会工作者职业情感认同显然更高,在模型中“社会工作管理”“社会工作督导”身份对职业情感认同的影响在统计意义上不显著。

表6 有序logit回归分析结果

从社会工作本土化情境与职业情感认同的关系来看,服务行政化与职业情感认同在统计意义上不相关,服务专业化对职业情感认同具有显著的正向影响,研究假设1 未通过,研究假设2 得到验证;社会工作者的组织支持感对职业情感认同具有显著的正向影响,研究假设3 得到验证。从社会工作本土化认知与职业情感认同的关系来看,除“社会工作者准行政身份”外,社会工作者的本土化认知对职业情感认同具有显著的正向影响,研究假设4得到部分验证。

五、讨论与研究结论

已有研究表明,职业情感认同是预测社会工作者职业认同的常见因素,然而将社会工作者置身于本土化的实践情境中,从嵌入—合作视角分析职业情感认同的研究较少。本研究基于社会工作本土化视角,检验当前乡镇(街道)社工站实践策略与社会工作者职业认同的关系以及它们之间的作用机制,为理解社会工作者的职业情感认同提供了新的研究思路。本研究基于“2020年湖南省乡镇社工站参与基层社会治理”的调查数据得出以下结论:(1)在社会工作者职业情感认同模型中,职业情感认同受“年龄”“婚姻经历”“职务(一线社会工作者)”“教育经历”等人口特征变量影响;(2)在本土化的客观情境中,“服务专业化”“组织支持感”正向影响职业情感认同;(3)本土化的主观认知因素方面,“内嵌型”认知、“桥接型”认知、“下沉型”认知、“机构专业化期待”等本土化认知对职业情感认同具有显著的正向影响。

根据合并后职业情感认同变量的描述性统计分析,湖南省乡镇(街道)社工站社会工作者职业情感认同较强,完全同意“我喜欢社会工作这份职业”说法的有效作答占比50.67%,完全同意“我的工作对他人与社会有帮助”说法的有效作答占比58.6%,完全同意“我对当前工作有热情”说法的有效作答占比50.8%,这些数据说明社会工作者的职业情感认同依然较强。从模型“优势比”(odds ratio)结果来看,各变量对职业情感认同的影响程度由大到小为:组织支持感>“桥接型”认知>“下沉型”认知>婚姻经历>一线社会工作者>教育经历>年龄>“内嵌型”认知>服务专业化>机构专业化期待。具体来看,在人口特征变量中,影响程度由大到小为:婚姻经历>一线社会工作者>教育经历>年龄。在本土化客观情境变量中影响程度由大到小为:组织支持感>服务专业化。在本土化主观认知变量中,影响程度由大到小为:“桥接型”认知>“下沉型”认知>机构专业化期待>“内嵌型”认知。

(一)支持:社会工作本土化情境与职业情感认同

从社会工作本土化构建的职业实践与职业情感认同来看,社会工作者尤其是从事一线服务的社会工作者的组织支持感对社会工作职业情感认同具有显著的积极影响,并构成本土化社会工作职业情感认同的最大影响因素,基于社会工作者在实践中面临的现实困境,行政部门提供的支持给予社会工作者获得感和意义感,极大地促进了社会工作者的职业情感认同。与此同时,通过机构培训与督导实现职业知识再生产的过程,进一步强化了社会工作者的职业情感认同。社会工作者的专业服务工作占比越大,社会工作者在专业服务中获得的工作意义和工作价值就越大,通过“被认可”不断形塑自我职业价值感和职业情感认同,加深对职业意义的感受和体悟,增强职业情感认同。

(二)认可:社会工作本土化认知与职业情感认同

社会工作者依据乡镇(街道)社工站的实际情境,形成了行政—专业服务内容的平衡与策略选择的本土化认知。本研究通过嵌入方式、程度和角色定位讨论社会工作本土化与职业情感认同的关系,从相关性分析和回归结果来看,除“社会工作者准行政身份”外,本土化认知与湖南省乡镇(街道)社工站社会工作者职业情感认同呈显著的正向相关关系。从本土化认知对职业情感认同的影响程度来看,社会工作者倾向于选择有更多专业服务占比的实践模式。从“桥接型”认知、“下沉型”认知、机构专业化期待到“内嵌型”认知,体现了社会工作者愿意让渡一部分职业自主性,通过嵌入策略实现对专业服务实践意义的认同和追寻。即在当前社会工作者的本土化情境中,社会工作者愿意采取适当的嵌入策略实现社会工作的专业化和职业化,但对于行政挤压下的实践策略则持否定态度,即不认同“社会工作者需要借助政府或社区身份才能被民众接纳”这一观点。

(三)契合:社会工作本土化与职业情感认同

“专业化”还是“去专业化”是当前我国社会工作本土化发展过程中的两种主要话语论述。有学者对“专业化”和“去专业化”两种话语论述梳理发现,当前“专业化”话语论述认为社会职能的分化必然促进社会工作的职业化和“专业化”;而“去专业化”论述则认为注重权威的政府对“专业化“的建构有至关重要的影响,其最终目的是维持自身的合法性(雷杰,2014)。这决定了两种发展路径呈现出具有显著差异的工作内容,即行政化服务与专业化服务如何进行分配的问题。作为帮扶职业,社会工作的职业愿景和使命使得社会工作从业者的职业意义来源以及坚守行业的原因具有独特性(李红飞、曾守锤,2022)。本文将职业情感认同作为社会工作坚守行业的原因,根据前文的数据分析,笔者发现了社会工作本土化情境、认知与职业情感认同的内在作用机制,即乡镇(街道)社工站社会工作者的职业情感认同与以服务专业化导向的社会工作本土化发展策略非常契合,其论证逻辑如下:

首先,在社会工作本土化情境中,社会工作者的专业化服务与组织支持感知为社会工作者提供了较强的职业获得感。这种职业获得感主要来源于两种因素:一是通过强化社会工作者的专业身份,通过在对服务对象的干预中,因服务对象的改变而收获的心理和社会支持上的获得感(王傅、吴亚榕,2019),并且乡镇(街道)社工站的服务内容决定了其在服务保障民生、推动基层民政事业发展等服务领域(李鸿、张鹏飞,2022),这种公益性、服务性与专业性让社会工作者有了较强的职业获得感;二是通过乡镇(街道)相关领导的认同,民政部门等提供的专业培训、督导,承接机构与社工站给予的支持,以及服务对象对社会工作者专业服务的认可,使社会工作者在工作中产生了较强的职业获得感。

其次,在社会工作本土化认知中,社会工作者对社会工作本土化策略倾向于以专业化服务为导向的嵌入策略。从模型结果来看,乡镇(街道)社工站的社会工作者已然接受这种复合型嵌入的策略,即由过去嵌入性发展更多关注专业社会工作这个面向,转向同时关注社会工作所嵌入的治理情境中不同主体之间的合作关系,以及不同主体合作行动背后的共识性目标(徐选国、田雪珍、孙洁开,2021)。也就是说,当社会工作本土化发展策略以专业化服务为前提时,即便有暂时性的行政化服务倾向,社会工作的职业情感认同并不会因此受到影响,反而愿意接纳以专业服务为导向的策略性调整。

综上,本文发现,社会工作者的职业情感认同与本土化的嵌入程度密切相关,并且不愿意忽略自己的职业自主性和专业位置。为保持社会工作行业持续发展,从嵌入程度来看,“桥接式”发展策略是社会工作者最为理想的乡镇(街道)社工站的建设路径,社会工作者置于基层政府与民众、社会组织之间,成为官民沟通、政社互动的桥梁纽带。并且该角色可以充分展现社会工作者在基层社会治理领域中的重要角色,一方面可以通过此方式获得政府认可,另一方面社会工作者在此过程中可以获得一定的职业自主权。而“下沉型”发展策略、“社会工作者准行政身份”发展策略则是通过专业能力获得社会认可,重新平衡行政事务与专业服务占比,通过直接服务增强个体的职业情感认同。“内嵌式”发展策略则是社会工作者通过个体职业获得感,通过行政互动获得行政认可,提升自身的职业情感认同。

六、研究启示与不足

作为情感劳动的社会工作,角色冲突、共情疲劳、移情等工作需要使得社会工作出现高专业要求、低职业认同、高人员流失的现实困境。尽管如此,仍有很多社会工作者基于理想或情怀等因素留在社会工作行业提供优质的专业服务。置于当前的社会工作本土化情境中,各地区社会工作专业服务发展具有区域性差异,“嵌入”程度、专业服务能力也有所差异,但总体而言,对于社会工作本土化发展亟须注重“嵌入”程度,坚持专业化发展发向,避免行政吞噬。基于此,本研究提出如下建议:

一是强化对乡镇(街道)社工站的组织支持,通过支持感知与积极反馈来培育社会工作者的职业情感认同。乡镇(街道)社工站服务主要在民政工作范围内,协助开展社会救助、儿童关爱、老人服务和社区治理等方面服务(王思斌,2022),此类服务情感投入较多、服务效果的反馈没有确定标准,社会工作者的职业回报与情感付出无法进行准确测量,但组织支持感知可以一定程度上弥补由于服务效果不明显导致的情绪低落,重新建构自己的工作意义。

二是注重行政—专业工作时间的分配,改善嵌入的方式与程度,坚持专业化发展。有学者指出,专业社会工作与行政性社会工作的互构性演化将是建设符合中国实际需要的社会工作的必经之路(王思斌、阮曾媛琪,2009)。并且根据实证结果,社会工作者对社会工作本土化发展过程中的行政性与专业性的实践倾向尤为敏感,尽管社会工作者在乡镇(街道)社工站的实践倾向并不完全排斥行政介入,但值得注意的是,社会工作者依然寻求专业化、自主性的服务指向。社会工作者的职业情感认同来源于对社会工作理念、社会工作方法、社会工作服务的认同,因此无论是何种嵌入形式,社会工作者的专业服务内容被列为首要地位,体现了乡镇(街道)社工站实践策略的“底线认知”。并且,在社会工作身份转型认知方面,社会工作者也期望以“专业化”转型为方向,而非嵌入行政部门之中。

本研究也有如下不足。一是本研究立足于情感视角,从本土化情境和本土化认知分析社会工作者的职业情感认同,以推测当前社会工作本土化与社会工作者职业情感认同的关系。但社会工作者的职业情感认同维度相对较为简单,因此在之后的研究可以尝试深入社会工作职业情感认同研究,纳入过程性视角,探索社会工作者职业情感认同与乡镇(街道)社工站职业稳定性、社会工作本土化情境与社会工作本土化认知的内在关系和作用机制,以完善社会工作者的职业情感认同研究。二是本土化情境与本土化认知模块的构建,本研究以湖南省乡镇(街道)社工站建设实践出发设置本土化情境,具有较强的针对性,指标应用不具有普适性。三是本研究的数据仅基于社会工作者的个人问卷,未涉及相关行政部门对于湖南省乡镇(街道)社工站本土化认知及社会工作者职业状况的调查数据,今后可以将行政部门本土化认知与社会工作者本土化认知状况进行对比,拓展社会工作本土化量化研究的宽度。