“半自由劳动”:劳模工作与生活的内在紧张及其对社会工作的启示

王晓莹 刘林平

一、引言

劳动是马克思主义理论的核心范畴之一。在马克思主义看来,劳动创造了人(恩格斯,1972:508)。建立在劳动之上的物质生产方式和交往方式,是理解社会、文化与历史发展的基础(马克思、恩格斯,1972:43)。马克思用“雇佣劳动”和“异化劳动”的概念对资本主义进行了深刻的批判。显然,社会主义的劳动应是自觉和自由的,去离了资本主义的剥削性质和异化特征,具有自由劳动的本质属性;社会主义时代的劳模应是自由劳动的人格化代表或典型。

在理论上,社会主义劳模应该具有哪些基本特征?将劳动的理想类型与劳模的实际状况加以对比,劳模的劳动具有什么样的特质?什么样的制度条件塑造了劳模劳动的特质?这对社会工作有什么启示?这些是本文所要探讨的问题。

关于劳模的研究,一些文献对劳模运动的历史进行了考察。具体涉及的历史时期有20世纪30年代的中央苏区(游海华,2020)、30年代到40年代的陕甘宁边区(岳谦厚、刘威,2011;孙云,2013;张玮、王莹,2016)、新中国成立后的50 年代到70 年代(姚力,2013;刘正芳、何志明,2021),以及改革开放时期(韩承敏,2018)。这些文献主要进行历史叙事,也提出了具有思考的学术观点:苏区的劳模运动主要是为了构建新的革命价值观,并实现劳模的再生产(游海华,2020);陕甘宁边区的劳动英模运动是在中共中央直接领导下进行新型社会建设的组织形式(岳谦厚、刘威,2011);新中国成立初期的劳模表彰是进行有效社会动员和政治动员的手段,并强化了对国家的忠诚和对党的热爱(姚力,2013);等等。

还有一些文献对劳模进行了个案研究:行龙(2007)利用档案资料从互助组、合作社和人民公社三个历史时段叙述了李顺达由逃荒要饭的农民成为全国劳模的生活史,展现了个体、村庄与国家三者关系的生成过程;胡全柱和陆小聪(2008)利用口述史资料,对安徽省著名劳模许芳华进行个案分析,认为作为个体的许芳华在国家力量的运作下被阶段性地建构成团员、党员和劳模,这种身份符号的转换使得集体主义工作伦理实现了从抽象到具体的社会建构;林超超(2018)以上海陆阿狗和他的模范小组为例进行分析,认为劳模是劳动竞赛的产物,劳模身份的价值在于它为劳动者的职位升迁提供了一种依据;等等。

也有一些文献从不同的视角对劳模进行了理论探讨:徐德信(1998)将劳模现象作为人力资本的思想投资进行分析;张明师(2012)从国家意识形态的角度来描述与分析劳模形象的变迁;张婧(2007)从道德权威建构过程来说明劳模的社会地位;等等。有些学者从马克思主义关于劳动的理论出发探讨劳模和劳模精神:潘军和赵国洪(2007)从马克思的劳动价值论出发,论证了新时期劳模的内涵扩展和价值所在;何云峰和李晓霞(2022)认为,劳动精神应该从劳动幸福的角度去理解,它具有普遍的劳动精神、专业精神、工匠精神和劳模精神四个层次,劳模精神是工匠精神的深化和提升;孙力(2017)认为,社会主义消灭了产生异化劳动的制度基础,劳动体现了劳动者的自主性,不再是异化的,在此基础上产生了劳模精神;等等。

上述文献力图从马克思主义理论中寻找思想资源,但这些研究对于马克思的劳动理论和社会主义的认识还有待深入:一方面要充分认识到马克思关于异化劳动和自由劳动的论述实际上建构了一个劳动的理想类型;另一方面对社会主义的认识不仅要从理论逻辑出发,更重要的是依据事实,尤其不能忽视社会主义初级阶段的复杂性。

先进生产者是人类经济生活和人类社会向前发展的先驱(中共中央文献编辑委员会,1985:195),在社会主义初级阶段,劳模发挥了引领作用,但是由于受到劳动条件和技术水平的限制,以及劳动与生活的紧张状态的影响,他们的劳动还不是马克思意义上的自由劳动,劳动者的权益需要进一步得到保障。本研究以中华人民共和国成立以来劳模的口述史资料为基础①这些资料来自南京大学“双一流”建设卓越研究计划“社会学理论与中国研究”项目之“新中国人物群像口述史”(劳模系列)的访谈记录。引述访谈记录时以“()”标记了被访者姓名,为了匿名化,没有用全名。姓氏相同者标注了数字。(引用的访谈资料基本信息如表1所示)。

表1 访谈对象基本情况

本研究是以自由劳动和职业精神的基本特征为参照,对劳模的工作和生活状况进行描述和分析,还原他们的思想认知和工作、生活状况,对他们的劳动性质做出判断,分析其产生的社会历史条件及直接原因。在此基础上,提出社会工作可以承担的功能与责任。

二、异化劳动与自由劳动

马克思对资本主义的揭露和批判使用了两个特定的概念:雇佣劳动(Wage Labor)和异化劳动(Alienated Labor)。如果说前者主要是一个经济学概念,那么后者除了经济学意义外,还是一个哲学、社会学和心理学的概念。所谓雇佣劳动,是指工人为了获取工资向资本家出卖自己劳动力的活动,资本的利益和雇佣劳动的利益绝然对立(马克思、恩格斯,1972:341、371),资本榨取了工人创造的剩余价值(马克思,2018)。雇佣劳动的含义非常明确,它主要从经济学意义揭示了资本对工人的剥削,相较而言,异化劳动的概念却隐含一些,在《1844 年经济学—哲学手稿》里,马克思对异化劳动做了多方面的论述。

其一,劳动产品的异化。马克思(1979:44)认为,劳动产品是劳动的对象化。这种对象化本应在劳动产品中体现人的能力和成就,但马克思(1979:44)指出,“劳动产品,作为异己的东西,作为不依赖于生产者的独立力量,是同劳动对立的”,劳动产品的异化体现为“劳动者生产的财富越多,他的产品的力量和数量越大,他就越贫穷。劳动者创造的商品越多,他就越是变成廉价的商品。”劳动产品的异化可以理解为:劳动者把自己外化、对象化在产品之中,但劳动产品成为同劳动者相对抗的敌对的、异己的力量(马克思,1979:45)。

其二,劳动本身的异化。劳动产品(对象)的异化是劳动活动本身异化、外化的结果。劳动本身的异化体现为:劳动是外在于劳动者的,对劳动者而言,劳动是痛苦的、不自由的、被迫的,甚至是摧残的;劳动不是目的而只是满足人的需要的手段,劳动是自我折磨的;劳动不属于劳动者自身,而是属于他人,劳动是“劳动者自身的丧失”(马克思,1979:47-48)。劳动本身的异化可以总结为:劳动缺乏自主性、自觉性和自由性,劳动者在劳动中丧失了自我。

其三,人的类本质的异化。马克思(1979:50)认为,“劳动的对象是人的类的生活的对象化”,“自由自觉的活动恰恰就是人的类的特性。生活本身仅仅表现为生活的手段”。由于劳动对象化的异化和劳动本身的异化,劳动者不能在其对象化的产品中肯定自身,异化劳动不是自由自觉的活动,而是外在于劳动者的,并且异化劳动将“人的类的生活变成维持人的肉体生存的手段”(马克思,1979:51),所以,劳动异化导致人的本质的异化。

其四,人与人的异化。劳动产品的异化、劳动活动本身的异化和人的类本质的异化导致了人与人的异化。马克思(1979:51)认为,人与自身相对立会引发其他人与之相对立,并且人与人的异化体现为两级对立:“劳动为富人生产了珍品,却为劳动者生产了赤贫。劳动创造了宫殿,却为劳动者创造了贫民窟。劳动创造了美,却使劳动者成为畸形。劳动用机器代替了手工劳动,同时却把一部分劳动者抛回到野蛮的劳动,而使另一部分劳动者变成机器。劳动生产了智慧,却注定了劳动者的愚钝、痴呆。”这种两级对立最后集中体现为劳动与资本的对立。

马克思的异化劳动理论是一个较为严密的体系,对劳动产品异化和劳动活动异化的概念阐述是基于现实生活观察所做的归纳,而人的类本质异化和人与人的异化则主要是逻辑推理。人的本质究竟为何,这是一个深奥的哲学和社会科学命题,很难直接从现实生活的经验事实中去归纳、理解。马克思认为,存在一种与异化劳动相对立的劳动,即自由劳动(Free Labor),而自由劳动是人的本质规定。马克思的推理是:如果劳动异化(包括其对象化与活动本身)了,那么人的本质就异化了,人与人的关系就异化了。因为人是类的存在物,一群人异化了,整个人类就异化了。马克思的这一推理蕴含了深刻的思想:劳动是人类生存的基础和本质规定,劳动异化了,人类就异化了。人类的解放,不仅仅关乎一个阶级(如统治阶级或被统治阶级)、一个群体(如统治集团或被统治集团),而是关于全人类。被压迫者、被剥削者的解放,实际上同时也是压迫者、剥削者的解放。劳动异化构建了畸形的人际关系与社会结构,这种畸形关系的消除不是单方面的,“凡是在劳动者那里表现为外化、异化的活动的东西,在非劳动者那里都表现为外化、异化的状态”(马克思,1979:57)。

异化劳动的社会根源是复杂的。比如,劳动的艰辛、痛苦和折磨,或者劳动的单调、重复和乏味,不仅仅是社会关系的影响,也受制于生产力水平和科学技术的发展程度。劳动产品的异化,比如工人生产了汽车,但他自己不能拥有汽车,这受制于生产分工、市场交换和生活水平。马克思强调了私人利益与公共利益的分裂和自发分工对异化劳动的影响,分工限定了人的活动范围,使劳动成为单调、乏味的工作①马克思和恩格斯(1961:27)认为:“只要私人利益和公共利益之间还有分裂,也就是说,只要分工还不是出于自愿,而是自发的,那么人本身的活动对人说来就成为一种异己的、与他对立的力量,这种力量驱使着人,而不是人驾驭着这种力量。原来,当分工一出现之后,每个人就有了自己一定的特殊的活动范围,这个范围是强加于他的,他不能超出这个范围:他是一个猎人、渔夫或牧人,或者是一个批判的批判者,只要他不想失去生活资料,他就始终应该是这样的人。而在共产主义社会里,任何人都没有特定的活动范围,每个人都可以在任何部门内发展,社会调节着整个生产,因而使我有可能随我自己的心愿今天干这事,明天干那事,上午打猎,下午捕鱼,傍晚从事畜牧,晚饭后从事批判,但并不因此就使我成为一个猎人、渔夫、牧人或批判者。”。马克思(1979:54-55)进一步指出:“工资是异化劳动的直接结果,而异化劳动则是私有财产的直接原因”,“私有财产一方面是外化了的劳动的产物,另一方面又是劳动借以外化的手段,是这一外化的实现”。可见,马克思认为异化劳动与私有财产的关系是相互作用、互为因果的,同时,马克思(1979:55)指出了社会解放的关键在于解决私有财产问题,“社会从私有财产等等的解放、从奴役制的解放,表现为劳动者的解放……劳动者的解放包含着全人类的解放,其所以如此,是因为整个的人类奴役制就包含在劳动者同生产的关系中,而一切奴役性的关系不过是这种关系的各种变形和结果罢了”。

如果将异化劳动的因果关系理解为一个因果链条,那么,在这个链条的第一阶段,异化劳动作为果,劳动分工、私有产权、严苛管理、低技术水平等等则是产生异化劳动之因;在这个链条的第二阶段,异化劳动作为因,则导致了人的本质的异化和人与人关系或人的社会关系的异化,具体的后果则是人不是真正意义上的人,人的社会关系被扭曲、变形,社会充满着不平等,等等。

在对异化劳动的批判中,马克思设定了异化劳动的对立物——非异化劳动。马克思(1979:50)指出:“劳动本身、生命活动本身、生产生活本身对人说来不过成为满足他的一个需要,即维持肉体生存的需要的手段。而生产生活也就是类的生活……自由自觉的活动恰恰就是人的类的特性。”显然,非异化劳动的本质特征是自由,因而可以称之为自由劳动。

从马克思对异化劳动的批判来看,异化劳动是自由劳动的对立面。自由劳动是自觉、自主和自由的,是能动的,是人类征服自然界的活动。它既是人类维持生活的手段,也是人类生活的目的;它不仅是物质的活动,也是精神的活动。从更具体的特性来看,自由劳动在对象化的过程中体现劳动者的能力和成就,劳动产品受到劳动者的控制,而不是反过来压迫自身。自由劳动不是痛苦的,而是幸福的;不是被迫、强制的,而是自觉、自愿的;不是劳动者受到摧残或自我折磨,而是发挥劳动者创造力并且是精神愉悦的,自由劳动甚至具有美学特征①马克思(1979:51)指出:“人也按照美的规律来塑造物体。”。

马克思对异化劳动的批判和对自由劳动的阐述实际上建构了一个劳动的理想型。异化劳动理论的核心价值主要是揭示人的生命价值和意义,生命的价值主要体现在劳动和工作中,而当劳动异化了,生命的意义也就大体上失去了。所以,马克思用异化劳动概念对资本主义及前资本主义社会进行了深刻的批判,指出了这些社会的非人化,并用自由劳动的概念表达了他对理想社会的设想和向往。

三、劳动的正面:自觉与积极

如上所述,马克思通过对异化劳动的批判和对自由劳动的正面阐述规定了理想劳动的基本品格。超越资本主义时代的劳动应该是一种自觉、自主、自由、勤勉、幸福和实现自我的活动,而社会主义时代的劳模则是这种理想型劳动的人格化代表。本研究得出的首要结论是:劳模的劳动是自觉、积极和主动的。主要表现在以下5个方面。

(一)工作态度

劳模们谈到工作态度时,强调的是兢兢业业做事,“当时都没想到过自己也要当劳模,就是兢兢业业的,只想着把自己的工作干好”(史先生2)。与兢兢业业相联系的是踏实,“我在每个岗位沉下心来,专注自己,踏实做事”(樊先生),“靠实干、傻干,干出来的,而不是吹出来的”(程女士)。严格要求也是劳模们常常提及的,有位劳模对此进行了解释:“严格要求自己才能要求别人,要不然人家不服你。所以我对自己的要求非常严格,几十年来一次事故都没有”(孙先生2)。兢兢业业、踏实做事、实干、严格要求是劳模工作态度的自我总结,这样的工作态度说明劳模的劳动是自觉、自愿的。

(二)拼搏、吃苦和加班

劳模们工作起来非常拼搏,有位劳模在总结自己目前的生活时强调“都是拼搏出来的”(史先生1),关于运气和拼搏,有的劳模坦陈:“你必须拼尽全力,才有资格说自己运气不好”(程女士)。吃苦是劳模人生的必修课,也是劳模人生经历的写照,体现了劳模劳动的自觉性。据一位劳模反映,他“接触过的劳模身上都有这种吃苦精神”(李先生3),有位劳模直言:“我吃了别人不能吃的苦,受了别人不能受的罪”(杨先生)。吃苦首先要适应恶劣的生活和工作环境,一位当年参加过大庆石油会战的劳模提到自己“住过地窝子、住过帐篷、住过板房、住过牛棚”(贾先生);吃苦还和节俭相联系,“我们这代人是过惯苦日子的,骨子里有着深刻的节约意识。……我是一个很节约的人,物尽其用成了骨子里的习惯”(李先生3)。吃苦锻炼了劳模的意志品格,正如一位劳模所言:“我们啥艰苦都吃过,融到血液里的艰苦让我觉得不论面对什么,从来不觉得困难”(陈女士)。

加班对于劳模来说是常态,“成天加班加点的”(史先生2),一位劳模自豪地说:“有人说,一年三百六十五天能上三百六十个班;我说,我能上四百个班!都是打连勤,也是最有干劲的时候”(孙先生2)。加班首先表现在突破八小时工作制,许多劳模一天的工作时间超过了十小时,有的“每天几乎得上十五六小时的班,一天在家时间加上吃饭也才五六小时”(刘先生)。加班不仅是本职工作加班,还有副业加班,“一天干十几个小时,除了干本职工作之外,还得参加农业劳动”(李先生2)。劳模加班经常连续干,有劳模反映“两天两夜都不得睡一下”(李先生1),“有时候连续有半个月不脱工作服”(贾先生),甚至还有劳模“一气儿干了二十四个小时,连续加了三个班”(孙先生2)。劳模加班展现了他们的工作精神,“石油工人就像铁人一样”(贾先生),在劳模看来,加班不是为了钱,“工作都没有考虑啥子个人得失”(李先生1),加班是自觉的行动。

(三)技术创新

技术创新是劳模工作业绩的重要体现,许多产业工人劳模进行技术创新并取得了显著的成效:提高了工作效率并降低了成本。两位纺织工人劳模分别提到自己通过慢慢摸索,掌握了细纱机的性能和操作规律,并探索出了“一套多纺纱、少出疵品的高产、优质、低耗的工作方法”(程女士)、“细纱闪电式接头操作法,工作效率提高了不少”(盛女士);一位从事数控机床操作的劳模通过自学相关专业书籍、钻研业务软件,“在全公司第一个实现了自动编程”(武先生),工作效率显著提高;石油工人劳模改进了一种被称为“热油清蜡车”的石油生产机械,通过对原油和注射泵的技术革新,降低了成本,“节约了好多时间”(李先生2)。这些劳模的教育程度普遍不高,实现技术创新是他们勤于钻研的结果,这充分表现出劳模们对劳动的热爱和积极进取的精神。

(四)团队精神

现代工业生产中的劳动需要团结协作,劳模们特别强调团队精神,“大家必须齐心协力”(李先生4),“我们这是一个能战斗的团队,一个团结的团队”(曾先生)。团队精神首先表现在劳模在群众中起带头作用,“人家都看着你,你是劳模,你不带头?干啥都要带头”(史先生2);团队精神还体现在处理人际关系时,劳模们有肯吃亏、顾全大局的品格,有劳模直言:“我这人愿意吃亏,占人家便宜我睡不着”(史先生1)。带头、肯吃亏、顾全大局的团队精神表现出劳模的责任感以及对劳动及其成果所表现出来的自觉性。

(五)价值观与成就感

劳模的价值观体现了劳模们对劳动的看法和认知,通过分析口述史资料,发现劳模们对劳动给予了高度肯定,“幸福,快乐,喜欢,热爱,健康,有意义,心甘情愿,成就感,实现理想”是他们对劳动真切感受的描述和概括,有位劳模坦言:“我确实没有把干活儿当成负担,因为我有一种自我实现的价值感”(韩先生)。劳模在劳动中获得的成就感突出表现为被评上劳模的荣誉感,正如劳模们所描述的:“劳模戴着大红花发言,那个感觉啊,就是又紧张又高兴,觉得太光荣了”(张女士),“我觉得精神上,对我来说是很大的一种改善,就是一种很高的荣誉……是一种很大的鼓励”(杨先生),“参加全国劳模表彰大会,是我一生中最为光荣的一件大事”(孙先生2)。劳动的成就感和劳模的荣誉感是劳动在精神层面的回报,体现了劳模对自身劳动及其价值的体认。

由此可见,劳模的劳动是自觉、积极和主动的,劳动是他们的自我实现。如前所述,马克思认为,自由劳动应该是自觉、自主(能动)和自由的,它既是人类征服自然界的活动,是人类维持生活的手段,也是人类生活的目的;它不仅是物质的活动,也是精神的活动,是人自我实现的活动。与之对比,劳模的劳动表现了自由劳动中自觉、自主和自我实现的重要内涵。

那么,是什么样的制度条件塑造了劳模劳动中的这些特质呢?其根本原因是社会主义打破了私有制对人的限制,工人成为企业与社会的主人。相应的,工人,尤其是其中的积极分子——劳模对自己的劳动有了一定的自主权。具体来说,主要有两个重要的制度设置:

其一,劳动竞赛制度。早在1930年代,中央苏区就开展了群众性劳动竞赛活动,并产生了一批劳模和先进人物,他们成为推动劳模精神社会化传播的重要力量。新中国成立后,随着技术革新、合理化建议等运动的进行,社会主义劳动竞赛大规模开展起来,1956 年中共中央发出《关于积极领导先进生产者运动的通知》,此后,以先进生产者运动为代表的劳动竞赛在全国范围内广泛开展。劳动竞赛是劳模成长的重要途径,有的劳模“在劳动竞赛上受到大家关注,最后成为劳模”(张女士),也有的劳模通过劳动竞赛“在技术革新上得到了提高”(张先生)。

社会主义的劳动竞赛一方面能够增进劳动竞赛的参与者对社会主义基本制度的认同,另一方面也能够增进其对劳动的认同,进而构建车间、工场文化。劳动价值观来自劳动实践,而劳动竞赛是一种有目的、有竞争的劳动实践,劳模作为劳动竞赛的积极参与者,更易受到劳动竞赛的感染。

其二,劳模表彰制度。劳模表彰是弘扬社会主义思想道德的主渠道,肩负着弘扬主旋律、传播正能量的使命(姚力,2020)。劳模表彰具有“表彰一个带动一片”的示范效应,正如中国工人运动的杰出领导人李立三(1951)在《关于全国工农兵劳动模范代表会议的总结报告》中指出的:“表扬功臣,鼓励模范,指出方向,树立榜样,教育群众”。从新制度主义的视角来看,表彰劳模、授予劳模荣誉,作为一种精神激励,营造一种价值观念和舆论氛围,构建一种制度环境,这种制度环境会进一步强化人们的价值观念。

四、劳动的负面:健康与家庭

从劳模的口述史资料来看,劳模们的劳动也存在着如下的负面因素。

(一)没有休闲

1950 年代到1980 年代,中国社会整体来说生活条件艰苦,这一时期的劳模普遍缺乏休闲和文化生活,一位石油工人出身的劳模这样描述当年的生活:“石油工人没有文化生活,没有文工团也没有图书馆。一个球场都没有,什么都没有,有的就是干活。你要是自己要读书,必须读的就是毛主席选集,只能读毛选”(李先生2)。劳模们经常加班,甚至结婚、生病时都不休息或少休息,有位劳模直言:“我从没歇过一天的病、事假,包括我结婚,都是利用‘十一’放假三天结的婚。啥时候有病了也是揣着病假条上班”(程女士),劳模的业余生活“不打麻将,不跳舞,不钓鱼,也不打扑克”(陈女士),没有休闲的劳动无法实现马克思所描述的通过自由劳动创造幸福生活。

(二)身体损害

过重和过长时间的工作易导致劳累、疾病和心理压力:女性劳模要兼顾工作和家庭,“累得浑身都散了架”(程女士);有的劳模因长时间加班劳累而身体出问题,“头已经晕开了,很难受,血压也上来了”(武先生),长时间的劳累还影响到了寿命,“当时跟王进喜一起进来的大概有36位队员,不到60岁去世的有29个,不到50岁去世的就有15位,主要是劳动得太厉害了”(贾先生);还有的劳模感到压力大,“一直是小心又小心,就怕出错”(史先生1)。

“任何职业都会有付出有牺牲”(李先生3),劳模们可以坦然面对过度劳动导致的疾病问题,在社会主义条件下,尤其是在20 世纪50—80 年代,过度劳动大多是一种自愿或主动的行为。由于过度劳动会损害身心健康,已经引起了国际社会的关注,日本通过立法加以规范解决过度劳动问题(森冈孝二,2019),麦卡伦(2022:229)认为缩短工作时间是实现美国社会公正的核心目标。在马克思(1979:47-48)看来,损害人的身体健康是异化劳动的表现之一,将导致“劳动者自身的丧失”。

(三)影响家庭

影响家庭主要体现在两个方面,一是不能与家人团聚,“起码有八九年、十多年,没有在家过一次年”(孙先生1),过年团聚是中国人的传统,工作打破了这种传统;二是不能兼顾家庭,有劳模坦言:“我是一个合格的炼钢工人,但是我不是一个合格的父亲”(杨先生),“我感觉是一辈子亏欠父母和两个小孩的”(唐女士),“自己对家庭的照顾很少”(张先生)。因劳动、工作而忽视家庭,或不能很好地平衡工作与家庭的关系,这些背离了劳动创造美好生活的目标。

总而言之,劳模们对劳动的负面影响进行了反思和总结:劳动强度过大、时间过长和条件艰苦影响了身体健康乃至寿命,导致精神紧张,缺乏休闲和文化生活,影响家人团聚、照顾孩子和老人,等等。那么,是什么样的社会条件使得劳动具有这样显而易见的负面影响?

一是物质和技术条件的限制。新中国成立初期,中国的物质条件非常薄弱,生产的技术水平不高①马克思和恩格斯(1961)认为,异化的消除是建立在生产力的巨大增长和高度发展的基础上的。,机器和劳动过程的自动化程度比较低,主要使用人海战术进行生产,改革开放以来总体上没有根本改变。在低技术水平的条件下,外延式发展成为经济增长的主导模式,外延式增长会采用增加劳动力人数和延长劳动时间的方式(科尔奈,2007:172),由于大多数行业的劳动强度还比较大,为了赶进度、超指标,加班加点在各行各业都是常态。

二是劳动与生活的紧张状态。如上所述,劳动竞赛制度和劳模表彰制度给了工人及其先进代表——劳模巨大的激励,但在实践过程中,这种激励往往会使工人尤其是劳模忽视健康,难以兼顾劳动和生活、工作和家庭,以致于形成一种劳动与生活的内在紧张:劳动带来了劳动者的事业成效,但超负荷劳动影响了身心健康与家庭幸福。

五、“半自由劳动”的原因与社会工作启示

如果将劳模的劳动与异化劳动加以对比,情况是复杂的:一方面,劳动产品的异化基本上没有发生②劳模们在访谈叙述中也几乎没有涉及这个问题。,劳模们没有感受到劳动产品作为“敌对的和异己的力量同他相对抗”(马克思,1979:45);另一方面,尽管劳模们对劳动的价值高度肯定,但他们也谈到劳动的艰苦以及过度劳动对身体的损害,由此可见,劳动过程存在异化。

在马克思看来,劳动应该是自由、自觉的活动,这是人的类的特性。从劳模的口述史资料来看,他们的劳动是自觉的,但不完全是自由的。自觉表现为他们对劳动的热爱和从劳动中感受到的幸福、快乐、成就、荣誉与自我实现,不自由则体现为长时间的加班加点工作,强度过大的劳动对身体的损害,以及因投入工作而忽视照顾家庭、亲人等。马克思认为,人与人的异化体现为两级对立,即社会不平等,两级对立又集中表现为资本与劳动的对抗。在社会主义条件下,劳模来自社会各阶层、各领域,在他们的叙述中,很难看到社会不平等,更没有谈及劳资对立。

总而言之,劳模的劳动既不是马克思意义上的异化劳动,也不是自由劳动,本研究将这种劳动概念化为“半自由劳动”(Semi-free Labor),或者“不完全的自由劳动”(Incomplete Free Labor)。需要进一步解释的是,“半自由劳动”并不是说这种劳动一半是“自由的”,一半是“异化的”,而是说“自由还不彻底”,但这种劳动的主流还是“自由”的。布劳纳(Blauner)认为,异化在社会心理层面有四个特点:无力感(powerlessness)、工作缺乏意义(meaninglessness)、孤立(isolation)和自我疏远(self-estrangement)(转引自张晋芬,2015:41)。如上所述,劳模们对自己的劳动和工作是高度肯定的,他们有强烈的意义感、荣誉感、成就感和自我实现感,这与异化劳动是完全不同的。

就宏观制度来说,中国仍然处于社会主义初级阶段,是多种所有制并存的社会,行业众多,技术水平、管理水平不一,与之相适应的是存在多种劳动形态。如果将异化劳动到自由劳动的发展、变化看成是一个连续统,那么,各种形态的劳动则分布在这个连续统的不同位置中,如:农民的劳动相对自由,可自主支配时间;工人的劳动则相对不自由,必须执行严格的上下班制度。劳动的异化或自由程度是动态、变化和发展的,从社会横向来看,即从各行各业的劳动类别(或工作类型)来看,它们的异化程度各有不同;从纵向发展来看,各种劳动形态的异化程度也随时间而变化。

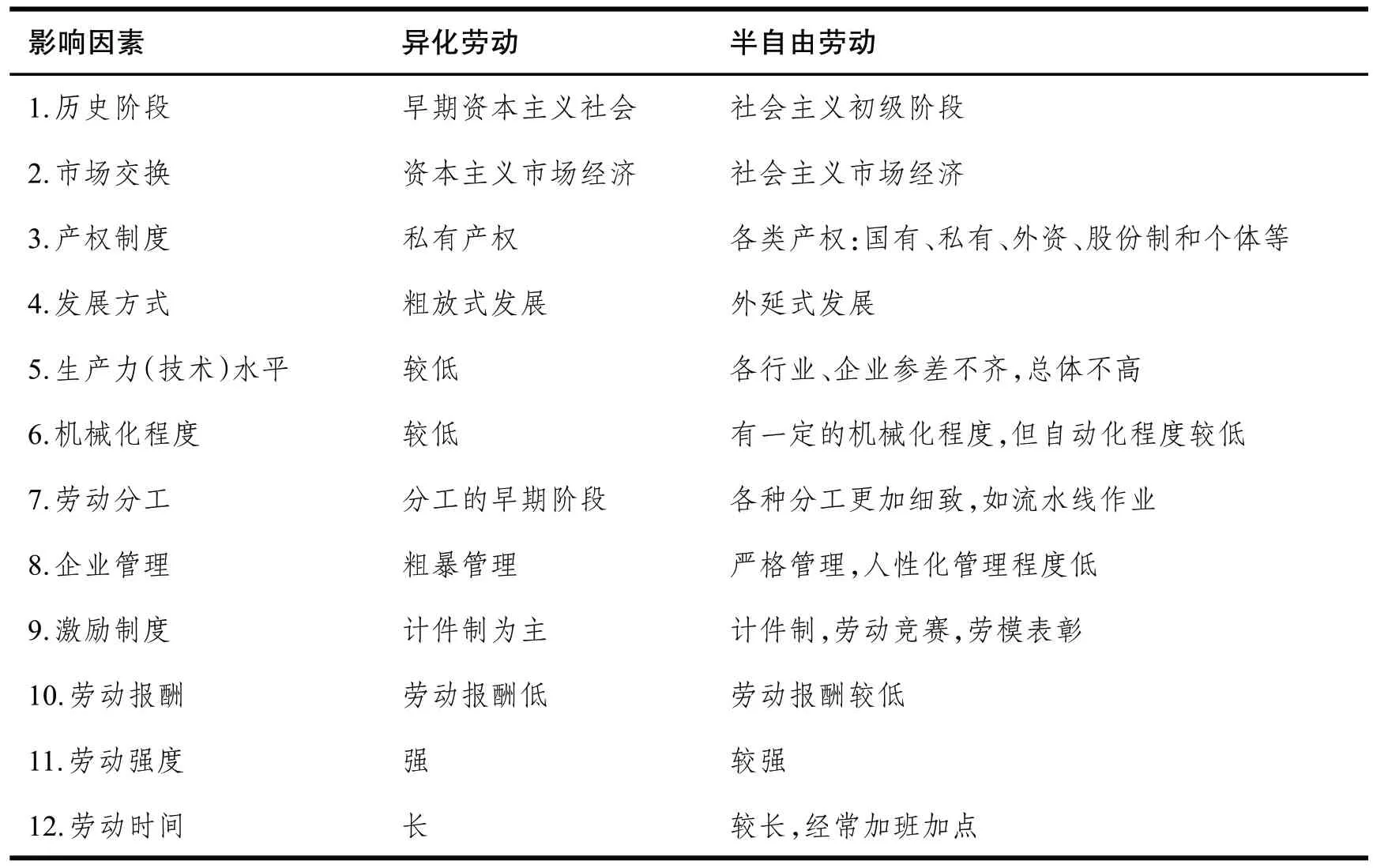

社会主义初级阶段的社会环境是产生“半自由劳动”的社会历史条件,这些宏观的社会历史条件是如何塑造“半自由劳动”的?其具体作用机制是怎样的?本研究认为除了生产力水平不高导致的低技术水平的现实条件或社会背景外,其他因素也不可忽视:(1)劳动分工在流水线作业中更加细化,去技术化使得工作的挑战性丧失,工人工作的单调、重复与乏味不但没有消失,而且更有甚之①布劳纳(Blauner)认为,工人被异化的程度随着技术进步而呈现倒U型,流水线的生产方式创造最高的异化,而自动化则使异化程度降低(转引自张晋芬,2015:41)。,在非流水线作业的行业和工作中,劳动分工也壁垒森严;(2)产权结构多样化带来多种多样的管理方式,虽然严格程度不一,但大多数企业实行严格、粗放的管理,人性化管理程度还很低,在严格乃至严苛的管理下,工人的自主性不强②加拉格尔(2010:90)指出:“中国企业在雇佣活动中所采用的大量实践,从南方臭名昭著的‘血汗工厂’到上海跨国企业中高度发展的人力资源制度,都反映了中国目前劳动关系的关键特征:即管理层享有绝对权力来决定公司内部的劳动实践。”;(3)劳动报酬总体水平不高,根据世界银行的统计数据,截至2023 年6 月30日,中国的人均国民收入(GNI)在世界排名第70 位③数据来源:世界银行网站(https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0038128/GNI-per-capita-ranking--Atlas-method-and-PPP-based)。,与富裕国家相比还有较大差距,以农民工为例,尽管农民工的月均收入从2013 年的2609 元增加到2022 年的4615 元④数据来源:国家统计局网(https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A0A0I&sj=2022)。,但仍然比较低,过低的工资使得工人及其家庭的生活捉襟见肘,难以实现美好生活。本研究将上文分析的影响因素和马克思关于异化劳动的论述总结为表2。

表2 异化劳动与“半自由劳动”影响因素比较

在表2 中,1―4 是制约劳动形态的宏观社会条件,5―7 是影响劳动形态的基础条件,8―9 是直接制约劳动形态的管理和激励制度,10―12 是劳动形态具体表现,这些因素并不是同等地发挥作用的,在马克思看来,产权设置是关键所在。本研究认为,管理和激励制度最为重要,其他因素都要通过具体的管理和激励制度作用于劳动者。

从表2可以看出,在社会主义初级阶段的中国,产权制度不同于马克思所批判的早期资本主义社会,这是两个社会形态的本质区别。与早期资本主义时期相比,当前的中国生产力水平(包含技术水平和机械化、自动化水平)有很大提高,在企业管理、劳动报酬、劳动强度和劳动时间方面也大为改善,但劳动分工的状况没有根本性改变,甚至分工更加细致,工人依然通过市场交换获取消费品,计件工资制作为中国企业的基本工资制度,使得工人自觉或不自觉地投身于劳动竞赛之中,塑造了工人的劳动形态。

总而言之,社会主义初级阶段的社会历史条件和制度设置成为“半自由劳动”或“不完全的自由劳动”之因,在这个因果关系体系中,社会条件、制度设置具体作用并体现于劳动与生活的内在紧张之中。尽管劳模是中国工人的先进典范,但他们的劳动仍然是一种“半自由劳动”,这就是本研究的基本发现与结论。

本研究从学理上澄清了劳模研究中最基本的问题,即劳模劳动的性质与形态特征,“半自由劳动”的概括一方面说明了劳模劳动的先进性,同时又说明了这种劳动的现实性。社会主义初级阶段是巨大的历史进步,但仍然任重而道远,如果只看到劳动的积极一面,而否认另一面,显然是不全面的。

本研究发现,有相当部分劳模忽视健康,难以兼顾劳动和生活、工作和家庭,形成了一种劳动与生活的内在紧张,这种内在紧张忽视了工作与生活的平衡。从学理上来说,工作与生活的平衡可以从工作赋予工作者(或工人、劳动者)的丰富性与工作对人的消耗来衡量(Rothbard et al.,2021)。如果工作不能给工作者较高的丰富性却有高的消耗性,就会产生不平衡。工作的丰富性包含物质报酬与精神激励,消耗性则包含身体、精神与社会关系的消耗或损失。

劳模存在劳动与生活的内在紧张,进而导致工作与生活的失衡,这是一种社会现象,它需要制度性解决。显然,社会工作作为现代社会的制度设置可以给予助力。从内容来说,这也是企业社会工作和工会社会工作的题中应有之义。具体来说,社会工作应该在如下方面着力:其一,应该基于证据为本的理念,采取多种科学方法对此类现象进行专项需求评估,同时应当发挥社会工作与服务对象“共在”的优良传统(张英阵、郑怡世,2012),与服务对象一起开展需求评估;其二,应该将此类现象列为企业社会工作和工会社会工作的重要内容。现在的企业社会工作在维护工人权益、疏解工人情绪方面卓有成效,但对劳模(当然也涉及一般工人)的工作与生活的平衡则关注不足;其三,应该发挥社会工作开展公众教育的特长,倡导工作与生活平衡的价值观,在全社会形成一定的观念氛围。

马克思主义认为,理想社会应该建立在自由劳动的基础上,“每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”(马克思,恩格斯,1972:273)。当前人类社会已经进入信息时代乃至人工智能时代,信息时代主流的劳动类型是数字劳动,数字劳动尽管有种种弊病①比如有“数字泰勒主义”和“数字牢笼”问题,“数字泰勒主义”是指利用数字技术实行严格的泰勒制管理(Briône,2017),“数字牢笼”是指用算法全面管理工人,从而形成一个无法逃脱的牢笼(Vallas&Schor,2020)。,但也出现了一些积极的变化:减弱劳动的异化程度,提高劳动的自由程度②比如:在产销合一劳动中,产消者被作为免费劳动力,遭受资本家的协同式双重剥削,从而为其贡献剩余价值和巨额利润,因而具有异化性质(Ritzer,2015)。但产销合一使得消费者在一定程度上参与了劳动,并按照他的意愿去生产产品,这种参与性和互动性提高了劳动的自主性,从而减弱了劳动的异化程度。又如:数字劳动的一种新形式是“玩”劳动(福克斯,2020:465),由于“玩”劳动给资本创造价值和剩余价值,而这些价值却不属于工人,因此“玩”劳动具有异化性质。而安德烈耶维奇(Andrejevic,2011)认为,就劳动获得娱乐的品质来说,“玩”劳动能使“玩家”或“娱乐者”在劳动中体验到快乐、愉悦,是令人愉快甚至幸福的劳动,而不是异化劳动。,社会主义制度下的数字劳动应当扬弃异化,成为真正的自由劳动。作为社会主义劳动理想类型的人格化代表,劳模应是异化劳动的扬弃者,自由劳动的实践者,他们与数字技术相结合,与时俱进,成为真正的自由劳动的践行者和代表者。