合并残余症状的BPPV向PPPD转化的相关因素分析

田 格, 周 蓉, 王蜜霞, 侯 辰, 李 锐, 陈 丽

良性阵发性位置性眩晕(benign paroxysmal positional vertigo,BPPV)是一种发病率较高的周围性眩晕,约占所有因头晕/眩晕住院患者的24.1%[1],常见于60 岁的女性,男女比例2.4∶1[2]。BPPV 是头位改变引起突发短暂性眩晕,持续时间较短,发作时伴随恶心呕吐等自主神经功能障碍,患者常描述为外部空间天旋地转,不敢睁眼及运动。BPPV 的3 种亚型在国际上已达成共识,即后半规管耳石、水平半规管耳石及前半规管耳石[3],其中后半规管受累最常见,约80%~90%,其次是水平半规管,约5%~30%,前半规管最少受累,约1%~2%[4]。目前手法耳石复位是治疗BPPV安全有效的手段[5,6]。耳石复位成功后部分患者仍存在头晕、头重脚轻、漂浮感、摇摆感、头昏沉感和短暂的走路不稳等残余症状(residual dizziness, RD),但无眩晕及位置性眼震。早期文献报道其发生率约61%[7],超过70%的RD 患者在6~20 d内消失[8],仍有少数患者持续存在非特异性头晕。持续性姿势感知性头晕(persistent postural-perceptual dizziness, PPPD)是一种表现为非特异性头晕的慢性前庭病,患者多伴有因头晕带来的严重痛苦和功能障碍。研究发现,包括急性、发作性、慢性前庭综合征,神经系统疾病、内科疾病和心理疾病在内的事件发生后可能更易发展为PPPD。在临床工作中发现,部分BPPV 复位后仍有RD 的患者描述出门后或逛超市头晕加重而拒绝社会活动,长期头晕不能恢复到发病前状态,这可能会产生或加重焦虑抑郁状态及失眠等心理问题或转化为PPPD,为患者带来极大的困扰。本研究主要分析了合并RD 的BPPV 患者转化为PPPD的相关因素,旨在于早期干预并防止疾病进一步转化,提高患者预后及生活质量。

1 资料与方法

1.1 临床资料 2021 年1 月—2022 年1 月陕西省人民医院眩晕门诊收治的经过标准手法耳石复位治疗成功的BPPV 患者575 例,分别在第1 周、1 月、3 月、1 年进行一次电话随访,共随访4 次,选取其中仍存在RD 的273 例患者并进一步观察它们转化为PPPD的概率,所有患者均进行详细的病史询问以及神经系统体格检查。

纳入标准:(1)符合《Benign paroxysmal positional vertigo: Diagnostic criteria》[9]诊断标准;(2)与头位相对重力变化有关的发作性、短暂性、旋转性眩晕;(3)Dix-Hallpike/Roll test 阳性;(4)复位成功后仍有头昏感、漂浮感、摇摆感、短暂的走路不稳等症状且持续时间≥3个月。

排除标准:(1)病史+影像学检查提示其他周围性或中枢性眩晕的患者;(2)已诊断为BPPV,但因特殊原因无法接受手法复位者,如;身体活动受限、高龄合并骨质疏松、头面部手术(6 个月内)、生命体征异常;(3)多次手法复位后变位实验仍为阳性者;(4)不能配合随访者,如:联系方式有误、认知障碍、拒绝随访者;(5)因头部外伤、突发性耳聋及中耳炎等导致的继发性BPPV;(6)存在中重度脑血管狭窄、直立性低血压等患者。其中男88例,女185例,每组男女比例均为1∶2;年龄跨度21~92岁。

1.2 方法 采用标准手法复位治疗。后管BPPV 采用Epley 法或Semont 法;水平管BPPV 采用Gufoni 法或Barbecue 法;前管BPPV 采用Yaco-vino法[10]。复位成功的标志为:患者体位变动时不再出现眩晕及自发眼震等症状,且在视频眼震电图(videonystagmography, VNG)下行位置诱发试验未见眼震。分别在第1周、1月、3月、1年进行电话随访来了解症状变化情况,将有RD 的患者分为RD≤1 周组116 例(42.5%)、1 周<RD<3 月组104 例(38.1%)、RD≥3 月组53 例(19.4%)。同时根据2017 版PPPD的诊断标准[11]:≥3 个月的大多数时间中存在头晕、不稳、非旋转性眩晕中的至少1 个症状,并因姿势(如直立、站立或行走)和视觉刺激而加重且不能用其他疾病解释,同时症状给患者带来相当大痛苦,将RD≥3 月组的53 例患者分为PPPD 阴性32 例(60.4%)和PPPD阳性21例(39.6%)(见图1)。

图1 各个分组人数分布图

1.3 统计学处理 采用SPSS 26.0 统计软件。计量资料以±s表示,两组间比较采用独立样本T检验或 Kruskal-Wallis检验,3组间比较采用ANOVA 分析。计数资料以频数和构成比表示,组间比较采用χ2检验。危险因素分析采用Logistic 回归分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

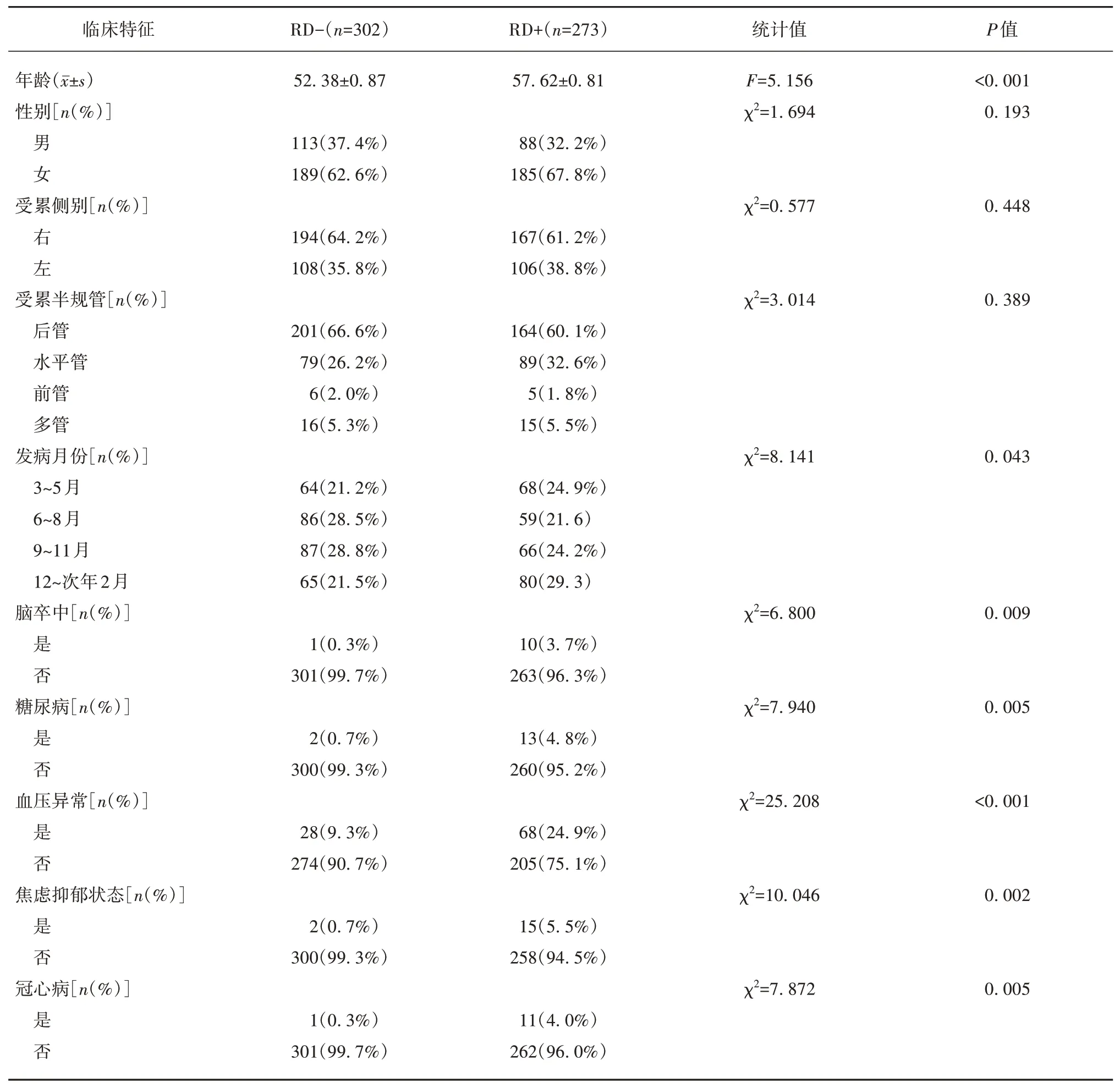

2.1 RD 发生的影响因素 复位成功的575 例患者分为两组,即RD-(n=302)、RD+(n=273)。按北半球季节划分将一年分为春(3~5 月)、夏(6~8 月)、秋(9~11月)、冬(12~次年2月)4个季节。根据汉密尔顿焦虑抑郁量表诊断焦虑抑郁状态。其中性别、受累半规管类型及侧别在两组间差异均无统计学显著性差异(P>0.05)。而年龄(尤其是60 岁左右)、发病月份(特别是12~2 月份)、合并脑卒中、糖尿病、血压异常、焦虑抑郁状态及冠心病等血管危险因素的个体更容易在耳石复位后出现RD(P<0.05)(见表1)。

表1 2组患者临床特征比较

将年龄、性别、发病月份和合并内科疾病等差异因素纳入二元回归分析模型中,结果显示年龄(OR=1.017;P=0.010)、抑郁状态(OR=5.011;P=0.041)、血压异常(OR=2.238;P=0.002)是RD发生的独立危险因素(见图2)。

图2 RD发生的独立危险因素

2.2 RD 持续时间的影响因素 根据RD 不同的持续时间,将RD+患者分为3 组,即RD≤1 周(n=116)、1 周<RD<3 月(n=104)、RD≥3 月组(n=53)。我们发现RD≤1 周(53.43±1.37)的平均年龄较其余2 组显著低(P<0.001),后2 组的年龄更接近60 岁。116 例RD≤1 周中32 例(27.6%)患者在夏季发病,104 例1 周<RD<3 月中31 例(29.8%)患者在秋季发病,53 例RD≥3 月中24 例(45.3%)患者在冬季发病。RD≥3 月组中有焦虑抑郁状态的个体较其余2 组多(26.4%)。3组在合并血压异常(P=0.001)或焦虑抑郁状态(P<0.001)间有统计学差异,而合并脑卒中、糖尿病和冠心病在3 组间尚无统计学显著差异(见表2)。

表2 3组患者临床特征比较

为了排除各个影响因素之间的交互作用和混杂的影响,我们将3 组间有差异的因素纳入Logistic 回归分析模型中研究RD持续时间的独立危险因素,发现年龄、发病月份、焦虑抑郁状态是其独立危险因素,而血压异常不是其独立危险因素(OR=1.597;P=0.119)(见图3)。

图3 RD持续时间的独立危险因素

2.3 BPPV转化为PPPD的独立危险因素 为比较合并RD的BPPV转化为PPPD的相关因素,我们根据PPPD的诊断标准(见1.2方法)把RD≥3月的53例患者分为2组,即PPPD-(n=32)和PPPD+(n=21)。我们的数据表明年龄和发病月份不再是PPPD发生的影响因素,但同时合并血压异常或焦虑抑郁状态的患者却更容易发展为PPPD(P<0.05)。本研究中,BPPV复位后RD持续时间越长,PPPD的发生率越高(见表3)。

表3 2组患者临床特征比较

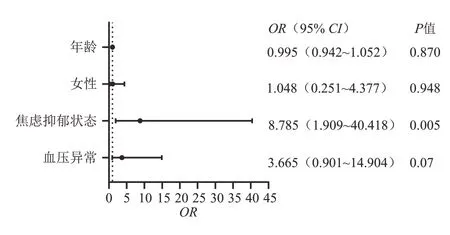

为了排除各个影响因素之间的交互作用和混杂的影响,我们同时将多个因素纳入二元Logistic 回归模型中发现,焦虑抑郁状态是PPPD发生的独立危险因素(OR=8.785;P=0.005)(见图4)。

图4 存在RD的患者向PPPD转化的危险因素分析

3 讨 论

BPPV 是一种因特定的头位变化而引起以阵发性、短暂性眩晕和眼震为表现的外周前庭病,因各种原因导致椭圆囊内耳石脱落后耳石碎片进入半规管或黏附于壶腹嵴引起,终生累计发病率10%[12]。耳石复位后部分患者存在RD,这通常被描述为在没有眩晕或眼球震颤的情况下持续或间歇性头晕感觉,或短暂的不稳感。本研究显示RD 的发生率为47.5%(273/575),一项纳入31 个研究的4 487 例BPPV 患者的Meta 分析表明RD 的患病率为43.0%(95%CI39.0%~48.0%)[13],但个别文献所报道的RD 发生率较低,约29.6%[14],这可能与实验样本量及纳入人群种族不同有关。既往研究表明,BPPV 及耳石复位后RD 在12~2 月份多见,可能是寒冷刺激导致血管收缩、血压上升,进一步导致内耳微循环障碍[15]。我们的研究结果支持此结论。耳石复位后RD 的发生机制可能包括:(1)耳石复位后仍持续存在少量微小耳石颗粒引起躯体不稳感,但这不足以引起眩晕和位置性眼震[16];(2)壶腹感受器暂时麻痹及前庭中枢再适应延长,即前庭损伤后通过中枢神经系统再次使前庭系统适应因外周前庭传入的不对称信息,研究发现即使在耳石恢复1 个月后仍有少部分感受器功能未恢复[17,18];(3)合并其他前庭病变,即外周耳石器及其传导系统或前庭系统本身存在功能异常[10];(4)精神心理因素,研究发现急性眩晕后患者存在焦虑[19];(5)长病程增加半规管内耳石黏附在嵴帽上的概率[20]。

PPPD 是一种慢性前庭疾病,主要表现为不稳、头晕或非眩晕性头晕,往往持续3 个月或更长时间,并因姿势(直立位、站位或行走)和暴露于移动或复杂的视觉刺激下而加重。本研究发现,虽然PPPD组多在60 岁、12~2 月份(冬季)和女性人群中发病,但年龄、发病月份、性别等并非BPPV 转化为PPPD 的影响因素,可能由于随着年龄增加双侧耳石器功能逐渐退化及前庭敏感度下降,老年人的双侧前庭功能再次达到新平衡。既往研究发现心因性眩晕在高血压患者中的患病率为47%[21]。近期一项研究表明,与81名健康对照组相比,80名诊断为PPPD 的患者的高血压患病率显著增高(P<0.001)[22]。我们的数据表明,既往合并血压异常是BPPV 转化PPPD 的影响因素(P=0.009)。尽管PPPD 的发生风险有增加趋势,但将所有因素纳入到回归模型后发现合并血压异常并非发生PPPD 的独立危险因素(OR=3.665;P=0.07)。考虑与研究样本量不足和因变量过多后削弱血压对PPPD的影响有关。本研究发现,合并RD 的BPPV 最终转化为PPPD 的概率为19.4%(53/273),PPPD 患者发病前合并焦虑抑郁状态占52.4%,同时焦虑抑郁状态是合并RD 的BPPV 向PPPD转化的独立危险因素。尽管PPPD的神经机制尚不清楚,但高水平的焦虑、姿势控制策略及多感觉信息处理、楔前叶和中央前回之间连接及整合功能障碍可能是其病理生理学基础[23,24]。功能性磁共振成像研究也表明,PPPD 患者的临床表现可能是因海马体、前庭皮质及视觉皮质区域、额下回的功能变化所致[25]。焦虑相关的结构(脑岛、海马体和基底神经节)和前庭信息处理相关结构(楔前叶和缘上回)之间存在很强的功能联系。一项基于神经影像的临床研究表明,与健康对照组相比,PPPD组对情绪刺激具有更高的敏感性和更差的适应性[26]。存在焦虑抑郁状态的患者在耳石复位后会因害怕体位改变而减少头部活动,从而增加睡眠障碍及加重抑郁焦虑等不良情绪,使得残余头晕进入恶性循环最终难以控制从而转化为PPPD。本研究也存在不足之处,回顾性队列研究,未对患者的RD 进行量化评估,未进行眩晕残障量表评估,依靠患者的症状描述进行分组。

综上所述,BPPV 复位治疗后约19.4%的患者RD 持续时间超过3 个月并转化为PPPD。存在焦虑抑郁状态或血压异常的BPPV 患者更易向PPPD转化。早期准确识别BPPV 并进行有效的复位治疗,复位成功后针对有焦虑抑郁状态及血压异常的患者进行早期前庭康复训练、控制血压,以及进行心理干预指导,阻止其给患者带来的恐惧感等不良情绪向PPPD 的转化,提高患者社会交往和活动能力。

利益冲突声明:本文不存在任何利益冲突。

作者贡献声明:陈丽、田格负责论文框架、起草论文;田格、周蓉、王密霞、侯辰、陈丽、李锐负责研究过程实施;侯辰、田格、周蓉统计学分析、绘制图表;李锐、陈丽、田格负责论文修改;陈丽负责拟定思路、指导撰写文章并定稿。