微量泵泵入尿激酶治疗带涤纶套双腔导管急性血栓形成的疗效

李 敏,陶玲玲

(南昌大学第一附属医院a.护理教研室; b.血液净化室,南昌 330006)

临床上针对各种病因引起的终末期肾脏疾病的主要治疗方法为血液透析以及肾移植,鉴于肾移植手术难度大、供体稀少等原因,使该术式大量开展较为困难,故首选治疗方法为血液透析。具备有效、长期保持通畅、有稳定血运功能的血管通路是血液透析治疗的必备条件[1]。现临床应用较多的血管通路方法为自体动静脉内瘘,其具有经济、并发症少等特点[2]。但对于动脉粥样硬化、血管钙化、血管病变等无法满足建立自体动静脉内瘘条件或者建立内瘘困难的患者,带涤纶套双腔导管(TCC)因其对自身血管条件要求低等特征,已经逐渐成为上述患者血管通路的替代方法[3]。但在临床实际治疗过程中此方法易引起各类并发症,以导管血栓为主,据报道[4]管内血栓发生率可达25%。当导管内血栓、纤维蛋白鞘形成后,将会很大程度上降低透析的充分性,严重影响治疗效果,甚至部分导管完全堵塞,导致治疗中断。临床上针对导管内血栓形成可采用尿激酶进行溶栓治疗,在临床应用中发现通过不同给药途径,得到的治疗效果存在差异。鉴于此,本研究采用对比研究方法探讨微量泵泵入尿激酶治疗血液透析TCC急性血栓形成的效果,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020年6月至2022年6月在南昌大学第一附属医院进行维持性血液透析治疗的终末期肾脏病的患者44例,男20例、女24例,年龄38~86岁、平均(64.30±13.23)岁,均采用TCC建立血管通路并出现急性血栓形成,排除有活动性出血或有出血倾向患者,每周行3次透析治疗,每次4 h。管内血栓形成判定标准:1)治疗前严格无菌规程下使用注射器抽吸导管封管液,出现抽吸困难或血凝块出现;2)影像学显示患者导管位置正常,导管无挤压及折叠情况;3)变换导管方向或患者更换体位,均不见改善;4)血流量不能满足进行治疗的流量标准、导管功能不良;5)反复使用注射器抽吸均不见回血判定为导管内完全阻塞;6)超声检查示血流中断或狭窄,诊断为血栓形成。将44例患者按随机数字表法分为试验组与对照组,每组22例,2组患者的性别、年龄等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具可比性。进行溶栓治疗前患者及家属均签署知情同意书。

1.2 治疗方法

试验组给予尿激酶微量泵泵入法进行溶栓治疗:将30万U尿激酶溶入20 mL生理盐水中,通过导管的动、静脉端微量泵泵入,时间为1 h。对照组给予外周静脉滴注法进行溶栓治疗:将30万U尿激酶溶入100 mL生理盐水中分别通过导管的动、静脉端各以50 mL·h-1缓慢静脉滴注,1 h滴注完毕。

1.3 观察指标

比较2组首次溶栓成功率、二次溶栓成功率及总溶栓成功率,观察2组治疗期间鼻出血、牙龈出血、局部肿胀等不良反应发生情况。溶栓成功标准:1)经治疗后,使用注射器回抽及推注无阻碍感;2)血流量≥200 mL·min-1,且至少可以成功实现一次透析治疗;3)超声检查示血流通畅,血栓消失。溶栓失败标准:透析血流量≤150 mL·min-1,注射器依然不能抽吸回血液或抽吸困难者,且不能顺利完成血液透析者。首次溶栓失败者,于24 h后行第二次溶栓治疗,再次失败者判定为溶栓治疗失败。

1.4 统计学方法

应用SPSS21.0软件进行分析,计数资料以n(%)表示,比较采用卡方检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

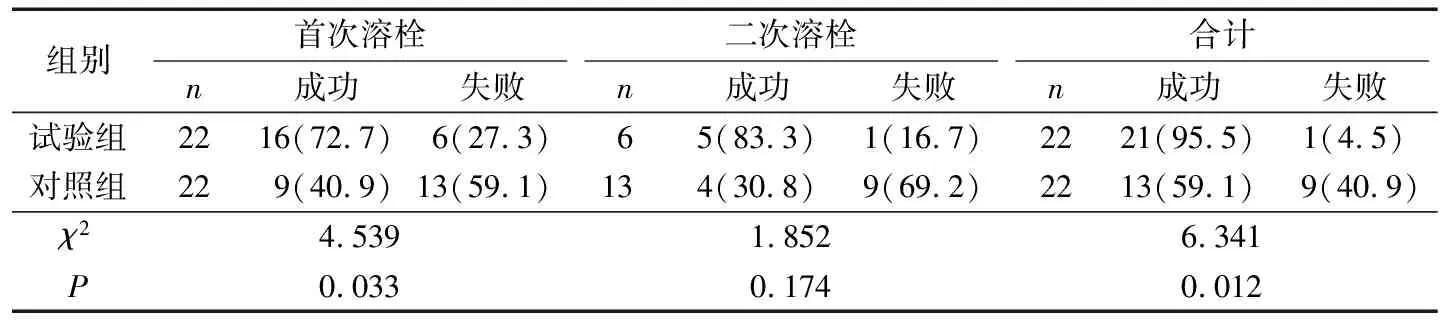

2.1 2组溶栓结果比较

试验组首次溶栓成功率及总溶栓成功率显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);试验组二次溶栓成功率高于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05),究其原因,可能与去除第一次溶栓成功患者后,剩余未成功溶栓样本量过少有关。见表1。

表1 2组溶栓结果比较 n(%)

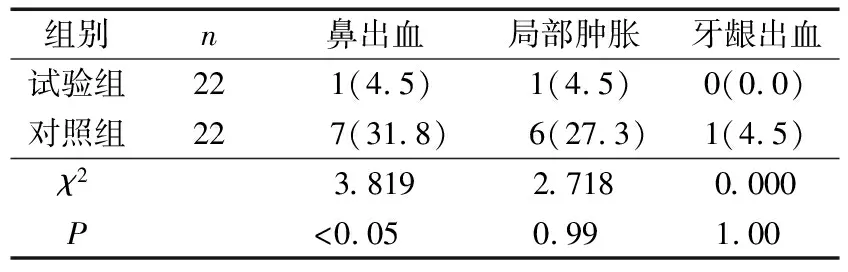

2.2 2组不良反应比较

试验组治疗期间牙龈出血0例,局部肿胀以及鼻出血均1例;对照组治疗期间牙龈出血1例,局部肿胀6例,鼻出血7例。试验组鼻出血发生率显著低于对照组(P<0.05),2组局部肿胀及牙龈出血发生率比较差异统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 2组不良反应比较 n(%)

3 讨论

血液透析治疗是终末期肾脏病患者最常见的治疗方法,患者通过透析治疗在临床上能够取得较为满意的治疗效果。临床上将建立稳定通畅的血管通路比作为患者的“生命线”,动静脉内瘘因其是通过外科手术干预人为吻合建立的血管通路,其生物结构不利于血液的流动,并且多数患者因反复血管穿刺、血管受压、血管内膜破裂等原因导致自身的血液系统长期处于高凝状态,易引起血栓形成,而造成内瘘失败,影响透析治疗的进行。TCC因其使用寿命长、医护人员操作容易、创伤较小且血液透析治疗中血流量大等特点,已成为此类患者的最佳备选方案[5]。

目前国外TCC的使用率已占透析患者总数的23.6%[6],国内TCC使用率也达到了18.93%[7]。据报道[8],TCC因长期留置血管内,其所带来的不良并发症也随着留置时间的增加而不断升高,因导管为异物长期留置易发生感染等,导致管内血栓、周围血管栓塞、纤维蛋白鞘形成等并发症,引起导管功能不良。HUNG等[9]研究发现,在1122例使用中心静脉导管的患者中,血栓的发生率为10%左右。当血栓形成后会严重影响患者的透析治疗效果,部分患者因导管功能不良而导致透析失败甚至部分患者因血栓脱落导致肺、脑栓塞死亡。血栓形成已经成为严重影响透析患者生命安全的主要因素。故临床发现患者出现导管内、外周血管血栓形成后,应立即进行溶栓治疗。

目前临床上针对急性血栓形成,常用的治疗药物为尿激酶,其对微小血栓具有较高溶解力,溶栓特异性强,不良反应少,引起的全身纤溶作用较小,局部出血率低,且价格低廉而广泛应用于临床[10]。尿激酶属丝氨酸蛋白酶,由肾小球上皮细胞产生,从人的尿液中提取而来,是治疗血栓疾病的主要药物之一,尿激酶是一种高效的血栓溶解剂。尿激酶非特异性作用于血栓的纤溶系统[11],因血栓的主要成分纤维蛋白酶在尿激酶的作用下可转变为纤维蛋白溶酶,形成了可溶性的纤维蛋白降解物,从而使血液循环中的凝血因子快速降解,使血栓发生溶解,最终起到内溶的效果。尿激酶在TCC的血栓发生中也有较为广泛的应用,其功能已得到临床认可,相关研究[12]报道尿激酶在TCC溶栓中的成功率为70%~90%,导管再通率约为97%,且可以重复多次使用。

有研究[13]发现,药物通过微量泵泵入的途径较静脉滴注的途径更接近人体生理代谢状态,也更加符合血栓再通的药物浓度要求,溶栓效果更加显著。本研究的结果显示,试验组使用微量泵泵入尿激酶的溶栓治疗方法,第一次溶栓成功率以及总溶栓成功率均明显高于对照组。微量泵给药可以保持稳定、有效的药物浓度,且微量泵给药更加安全,具有更小的局部出血概率[14]。本研究结果显示,试验组的鼻出血、牙龈出血及局部肿胀等不良并发症的发生率均低于对照组。微量泵与外周静脉给药途径相比,不仅可以缓解血液的高凝状态,且其剂量在血透患者脏器的承受能力范围之内,临床医师容易通过把握给药的剂量,有效降低患者的出血率。

综上所述,尿激酶通过微量泵给药途径对于血液透析导管内血栓形成的治疗具有较好的疗效及较低的临床并发症发生率。