迈向现代化国家的区域协调发展实现路径研究

王 娜, 汪 彬

(中共中央党校(国家行政学院) 经济学教研部, 北京 100089)

人类一切经济社会活动都要落实到空间层面,人口、产业等经济要素的空间布局关系着经济健康可持续发展。[1]进入新发展阶段,我国实现了全面建成小康社会第一个百年奋斗目标,又开启了实现第二个百年奋斗目标新征程。站在新的历史起点上,我国需要构建优势互补、高质量区域经济布局和国土空间体系。党的二十大报告旗帜鲜明地提出了高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,强调以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴,重申了经济建设在社会主义现代化国家建设中的重大意义,并要求推动经济增长,实现质的有效提升和量的合理增长,为未来我国经济社会发展指明了方向。从完善空间治理看,即要优化区域经济布局,制定科学合理的区域发展战略,使其既符合新发展阶段的时代特征和目标要求,又能够满足高质量发展和全面建设社会主义现代化国家的战略目标,从而实现空间资源优化配置。

自党的十九大提出实施区域协调发展战略以来,学术界对如何更好地落实这一战略、推动国土空间优化布局、促进区域协调发展等方面进行了大量探究,尤其是在我国实现第一个百年奋斗目标、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起点上,针对如何从空间层面支撑现代化国家建设这一重大问题进行了深入研究。一些研究探讨了新时代中国区域发展变革、区域协调发展的新特征、新目标,强调国土空间布局与现代化目标相协调。[2][3]刘秉镰等人(2023)强调以经济建设为核心的区域协调理论逻辑与路径选择[4],郭先登(2022)提出要实施以大国区域经济发展空间新格局为主的国家区域发展总体战略[5],樊杰和赵艳楠(2021)探讨了面向现代化的中国区域发展格局及其内在的科学内涵和战略重点[6]。此外,陈明星等人(2023)研究了中国式现代化与中国区域发展新格局,着重阐述了中国区域发展的新格局、新因素及新机制。[7]

已有文献丰富了现代化国家建设背景下中国区域协调发展的理论和实践,为该领域提供了有益的信息和洞见。但是,当前研究还存在许多不足,包括理论阐述不够深刻、现代化与空间治理关系不清晰、未来发展战略的具体路径不明晰等。因此,在迈向现代化国家进程中,需要对空间治理现代化进行系统性思考、战略性谋划和创新性变革。为此,基于发展条件和社会情境变化重新审视和完善理论研究,探索迈向现代化国家的区域协调发展路径,具有重要的理论和现实意义。

一、区域协调发展的历史演进

在迈向现代化国家进程中,基于历史演绎分析方法,梳理我国区域发展战略的演进过程,主要经历了三个发展阶段。

(一)第一阶段:生产力均衡布局发展战略

新中国成立之初,由于生产力布局不均衡,我国提出了要平衡内地与沿海工业发展关系。“一五”时期,在我国接受苏联援建的156个项目中,80%的项目布局在内地,20%的项目布局在沿海,彰显了生产力均衡布局的思想。[8]生产力向内地布局为我国国防工业的发展奠定了基础,也为我国中西部地区的工业发展创造了条件。但是,许多产业分散布局在大山深处(尤其是“三线建设”时期),使得工业发展呈现产业不配套、物流不畅通,企业生产成本高、经济效益差等特征。随着和平与发展成为时代主流和市场化改革的推进,过去布局在这些地区的项目和工厂都已消失。总体而言,这一时期是我国一段特殊的历史时期,生产力布局是综合考虑经济、政治和国防安全等多元因素的应对之策,也是我国区域经济发展战略的一次实践探索。

(二)第二阶段:地区差异化竞争发展战略

改革开放之后,我国实施地区差异化竞争发展战略。邓小平同志提出了“先富后富”和“两个大局”思想,实质上采取了效率优先的非均衡发展战略。就具体发展策略而言,在区域开放方面,我国在沿海地区设立了5个经济特区,14个经济技术开发区和5个沿海经济开放区,在税收、财政、贸易、价格等方面出台了许多优惠政策,投资项目也向沿海地区集中。更重要的是,调整中央与地方关系、深化财税体制改革、调动地方积极性极大地激发了地方发展经济的动力,推动了中国经济的高速增长。学界也非常关注中国经济高速增长问题。张五常提到,地区竞争是中国走出90年代困境的一个重要原因。[9]国内学者将地区竞争模式归纳为GDP锦标赛模式。[10]当然这个模式也存在许多问题,如以行政辖区为单元、以实现本地辖区利益最大化为目标使得地方保护主义滋生;各地区采取限制商品流通、地区封锁、限制商品要素自由流动等措施来维护自身利益,导致产业同质化竞争和产能过剩等问题滋生。显然,地区差异化竞争发展战略无法适应新时代经济的高质量发展,进一步改革势在必行。

(三)第三阶段:区域协调发展战略实施阶段

党的十八大以来,习近平总书记亲自谋划部署,针对区域协调发展问题做了大量重要论述,推动了一系列区域重大战略的实施。区域战略创新发展体现在四个方面。

第一,区域协调发展理念层面上的创新。党的十八届五中全会首次提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,将“协调”确立为五大发展理念之一。习近平总书记2019年发表的《推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局》[11]和2020年发表的《国家中长期经济社会发展若干重大问题》[12]两篇文章是习近平区域协调发展理念的集中体现,也是区域经济领域最前沿、最精髓和经典的论述,是对当前我国区域发展形势的最新研判,也是对区域协调发展战略的系统谋划。

第二,区域协调发展战略的创新,主要分为两个方面。一是完善区域发展总体战略,西部大开发、东北振兴、中部崛起与东部率先发展一同构成了区域发展总体战略。党的十八大以来,我国坚持实施区域发展总体战略,并丰富和完善了其内涵,尤其是出台了一系列适应新时代区域发展要求的新文件,如2020年出台的《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》、2021年出台的《关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》。此外,从东部板块看,党中央、国务院推动东部地区率先发展再升级,支持深圳市建设中国特色社会主义先行示范区,支持浦东新区打造社会主义现代化建设引领区,支持浙江省建设高质量发展共同富裕示范区,东部地区被赋予高质量发展先行探路的历史使命,进一步丰富了区域发展总体战略新内涵。二是创新性地提出了一系列区域重大战略,包括京津冀协同发展、长江经济带建设、粤港澳大湾区建设、海南自贸港、长三角区域一体化、黄河流域生态保护和高质量发展等等。

第三,构建了区域协调发展机制。2019年中共中央、国务院出台的《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》从国家层面上制定了促进区域协调发展的常态化保障机制。

第四,提出了促进区域协调发展的系统性战略。党的十九大报告首次提出了实施区域协调发展战略,是对我国区域发展战略的综合性系统性谋划。[13]党的二十大报告从更宏观的维度把实施区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略和新型城镇化战略等四大战略加以统筹考虑,优化重大生产力布局,从而为推动现代化提供了国土空间支撑。

二、迈向现代化进程的区域经济发展形势及问题

习近平总书记指出:“当前,我国区域发展形势是好的,同时出现了一些值得关注的新情况新问题。”[11]本文结合数据进行定量分析,试图找到我国区域发展中的新情况新问题。

(一)当前区域经济发展的向好趋势

1.全国区域经济发展差距不断缩小 自20世纪90年代起,我国积极实施了西部大开发、东北振兴、中部崛起等重要战略以缩小地区经济差距,这些战略是我国区域发展总体战略的基石。党的十八大以来,党中央不断强化对区域发展总体战略的重视,并根据时代发展需求相继推出了一系列重大区域战略,为促进我国各地区经济协调发展奠定了坚实基础。

从四大板块经济规模的情况看,东西差距持续缩小,区域发展的协调性与平衡性逐步增强。具体而言,就东、中、西、东北四大板块的经济规模占比看,东部地区GDP总量占全国GDP比重略有下降,从2000年的52.5%降至2022年的51.7%,降幅为0.8个百分点。相应地,西部地区GDP总量占全国GDP的比重显著提升,从2000年的17.1%增至2022年的21.3%,增幅达4.2个百分点。中部地区则由2000年的20.4%上升至2022年的22.2%,增长了1.8个百分点。这表明,东、中、西部地区的经济发展差距正在逐步缩小。然而,东北地区GDP总量占全国GDP的比重却由2000年的10.0%降至2022年的4.8%,降幅高达5.2个百分点。(1)数据根据国家统计局官方网站(https://data.stats.gov.cn/index.htm)提供的相关数据整理所得值得一提的是,中西部地区经济占比的提升恰好抵消了东北地区的下降。

为进一步衡量区域经济发展的相对差距,本文使用加权变异系数法测算了全国省级人均GDP的变化趋势(2)本文采取通行的变异系数法测算,人均GDP为各省份的名义GDP。,以此判断1999年实施西部大开发以来区域经济发展形势的变化。结果显示,全国人均GDP的变异系数呈现明显下降趋势,已经由2000年的0.58下降到2021年的0.37,人均GDP水平趋于收敛。可见,全国经济发展水平相对差距显著缩小。此外,从全国人均GDP的最大值与最小值的倍差看,已经由2000年的11倍(上海市/贵州省)下降到2022年的4.2倍(北京市/甘肃省),呈大幅下降趋势。(3)数据根据国家统计局官方网站(https://data.stats.gov.cn/index.htm)提供的相关数据整理所得。全国区域经济发展差距缩小趋势明显。

2.基本公共服务均等化水平不断提高 我国是一个人口众多、地域广阔、发展不平衡的国家,如何实现基本公共服务均等化是长期要面临的问题。党的十八大以来,我国在教育、医疗、社会保障、住房等方面取得了显著成就,缩小了城乡、区域之间的差距,提高了人民群众的福祉和幸福感。

在教育领域,我国实现了义务教育均衡发展,城乡学生入学机会基本公平;职业教育和高等教育大力发展,培养了大量高素质人才;提高了农村和民族地区的教育水平,有效缩小了城乡和区域之间的差距。截至2022年,全国义务教育巩固率达到95.5%,高中阶段毛入学率达到91.6%,高等教育毛入学率达到59.6%,在学总规模达到4655万人(4)数据来源于教育部发布的《2022年全国教育事业发展统计公报》,http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/202307/t20230705_1067278.html,2023年7月5日,2023年7月8日。。

在医疗方面,我国实现了全民参与基本医疗保险的目标,覆盖人口超过13亿人;建立了全民医疗救助制度,为困难群众提供了及时有效的救助;推动了分级诊疗和医联体建设,提高了医疗服务效率和质量。截至2022年底,全国基本医疗保险参保率稳定在95%以上,基本医疗保险参保人数达到134570万人(5)数据来源于国家医疗保障局官网发布的《2022年医疗保障事业发展统计快报》,http://www.nhsa.gov.cn/art/2023/3/9/art_7_10250.html,2023年3月9日,2023年3月28日。。

在社会保障方面,我国建立了以社会保险为主体的功能完备的社会保障体系,包括社会救助、社会福利、社会优抚等制度。实现了社会保险全覆盖的目标,覆盖人口超过13亿人;稳步提升了社会保障待遇水平,有效改善了低收入群体的生活状况;加强了社会救助制度的建设和完善,缩小了城乡和区域之间的差距,提升了困难群众的福祉和幸福感。截至2022年底,基本养老保险参保人数达到10.5亿人,全国社会保障卡持卡人数13.68亿人,覆盖96.8%的人口(6)参见《全国基本养老保险参保人数达10.5亿人》,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1755704957197221395&wfr=spider&for=pc,2023年1月22日,2023年3月28日。。

3.基础设施通达程度更加均衡 基础设施是经济社会发展的重要支撑,也是促进区域协调发展的基础和前提。我国在基础设施建设方面投入了大量的资金和人力,打造了世界上规模最大的高速公路、高铁、民航等立体、快速交通网络,有效缩短了各地区之间的时空距离,促进了资源要素的优化配置和市场一体化发展。

在公路建设方面,我国积极推动“71118”国家高速公路主线建设,形成了以“七横十一纵”为骨干的高速公路网络,实现了对全国所有省会城市和自治区首府城市的全覆盖,覆盖了人口超过20万人的城市。2012年至2021年,高速公路通车里程从9.6万公里增至16.1万公里,稳居世界第一位。同时,我国还大力发展农村公路,解决了1040个乡镇和10.5万个建制村通硬化路的难题,农村公路总里程达到446.6万公里(7)数据来源于中华人民共和国交通运输部《大道通畅天地新——党的十八大以来高速公路发展成就综述》,https://www.mot.gov.cn/jiaotongyaowen/202210/t20221013_3694071.html,2022年10月13日,2023年3月28日。。公路建设有效缩短了城乡与区域之间的时空距离,促进了人员、物资和信息的高效流动,提升了经济社会发展的协调性和效率。

在铁路建设方面,我国积极推进“八纵八横”高速铁路主通道建设,形成了以“八纵”为主干、以“八横”为支撑的高速铁路网,覆盖了全国80%以上的大中城市,实现了对50万人口以上城市的全覆盖。2012年至2021年,高速铁路通车里程从9.8万公里增至15万公里(8)数据来源于中华人民共和国交通运输部《澎湃中国铁动力——党的十八大以来铁路发展成就综述》,https://www.mot.gov.cn/jiaotongyaowen/202210/t20221020_3697444.html,2022年10月20日,2023年3月10日。。同时,我国积极推动普速铁路改造升级项目,提升了普速铁路的运输能力和服务水平。铁路建设有效缩短了各地区之间的时空距离,促进了经济社会发展的均衡性。

在民航建设方面,我国着力打造世界级机场群,形成了以北京市、上海市、广州市、成都市、西安市等十大国际航空枢纽为核心,以29个区域枢纽为支撑的现代化机场体系。截至2022年底,我国境内运输机场(不含香港、澳门和台湾地区)共254个。同时,我国大力提高民航运输能力和服务质量,2022年,我国共有定期航班航线4670条,国际定期航班通航50个国家的77个城市(9)数据来源于中华人民共和国交通运输部发布的《2022 年民航行业发展统计公报》,https://www.mot.gov.cn/fenxigongbao/hangyegongbao/202305/P020230530540257290212.pdf,2023年5月23日,2023年5月25日。。民航建设有效缩短了国内外之间的时空距离,提升了经济社会发展对外开放的竞争力。

在通讯建设方面,我国着力构建信息基础设施和网络安全体系,建立了全国性、深入乡村、通达国际的邮政快递网络和移动通信网络。2012年至2021年,邮政快递业务量从57亿件增至1083亿件,已连续8年位居世界第一位(10)参见《国家邮政局:十年来我国快递业务量增长19倍 已连续8年位居世界第一》,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1735217310311833687&wfr=spider&for=pc,2022年6月10日,2023年3月28日。;移动电话普及率从2012年的82.5部/百人提高到2022年的119.2部/百人;截至2022年底,5G移动电话用户达到5.61亿户,占移动电话用户的33.3%(11)数据来源于中华人民共和国工业和信息化部发布的《2022年通信业统计公报》,https://www.miit.gov.cn/jgsj/yxj/xxfb/art/2022/art_3b457a2cda504fe89b75605fe7235492.html,2023年1月5日,2023年3月28日。。通信建设有效地缩短了各地区之间的时空距离,推动了经济社会发展的数字化和智能化。

(二)我国区域发展面临的突出问题

虽然我国区域发展战略不断完善、区域政策体系更加健全、区域协调发展成效显著,但是区域发展仍然面临诸多突出问题。

一是东西部差距依然明显。尽管中西部地区经济规模占全国的比重稳步提升,尤其是西部地区GDP总量占全国GDP的比重明显提升,但是东西部的差距仍然比较明显,东部地区GDP总量占全国GDP的比重在50%以上,远超其他三大板块。与此同时,东西部经济发展差距的绝对值仍然在扩大,从2015年至2022年人均GDP的绝对值看,中西部地区与全国平均水平的差距仍然呈现出不断扩大的趋势,西部地区由9647元扩大到了11345元,中部地区由12179元扩大到了18479元(12)数据根据国家统计局官方网站(https://data.stats.gov.cn/index.htm)提供的相关数据整理所得。。

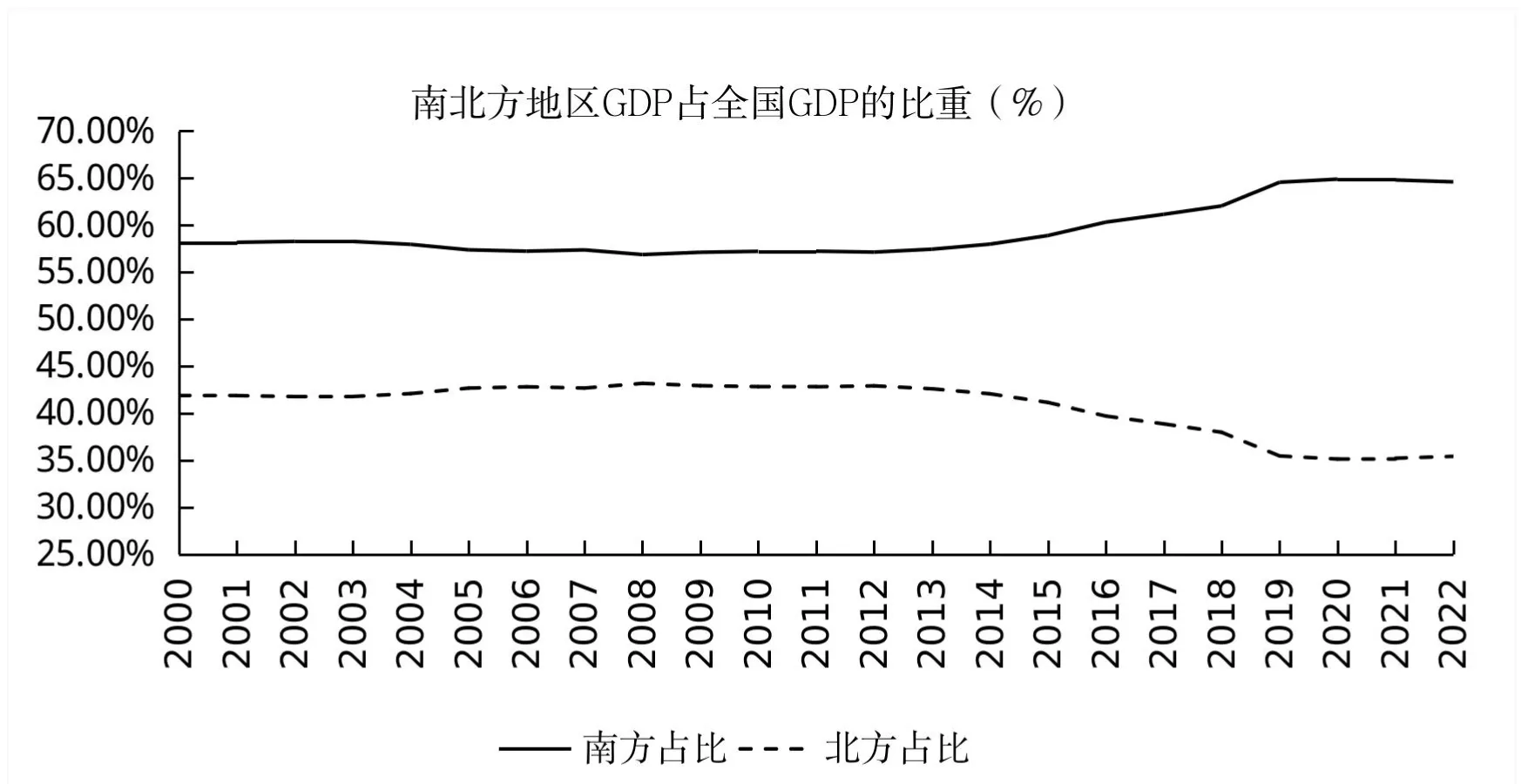

二是南北(13)北方地区包括北京市、天津市、河北省、山西省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、山东省、河南省、陕西省、甘肃省、青海省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区;南方地区包括上海市、重庆市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、湖北省、湖南省、广东省、海南省、四川省、贵州省、云南省、广西壮族自治区、西藏自治区。差距成为新热点。南北差距问题是当前区域发展中的热点话题。具体表现为经济份额的“南升北降”,经济增速的“南快北慢”(如图1所示)。从南北经济规模占比看,2000年至2008年间,北方地区GDP总量占全国GDP的比重处于缓慢上升趋势,由41.86%上升到43.15%,南方地区GDP总量占全国GDP的比重由58.14%下降到56.85%。但在2008年之后,南北地区经济分化趋势较明显,南方地区经济增长一直处于上升趋势,2020年南方地区GDP总量占全国GDP的比重达到最高点64.87%,北方地区GDP总量占全国GDP的比重则已经下降到35.13%,下滑趋势较明显,两者经济增长差距拉大到历史最高点。受疫情外部冲击的影响,南北地区经济差距略有收窄。从经济增速看,2000年至2012年南方地区和北方地区的经济增速相差不大,2012年至2019年间,南方地区经济增速显著高于北方地区,2019年南北经济增速差距最大达11.5%,2020年疫情之后两者增速差距逐渐收敛。

图1 2000~2022年南北地区经济规模占比(%)

图2 区域经济三大规律性认识逻辑框架

三是区域内部日趋分化。区域内部分化主要体现在西部板块内部出现分化,即“西南快、西北慢”。以疫情之前年份的常态化数据为分析样本,2015年至2019年西南地区经济和西北地区经济平均增速分别为12.9%、6.2%,西南地区是西北地区的一倍多。从GDP增速排位看,西南地区的重庆市、贵州省、四川省等省份经济增速明显高于全国平均水平,位居全国经济增速第一方阵。在中部地区板块中,2015年至2019年,江西省、湖北省、安徽省等省份平均增速保持在8%以上,山西省由于产业结构较单一、产业转型升级困难,经济增速略慢。东北三省经济增速整体上都低于全国平均水平,在2015年至2019年东北三省经济增速中,黑龙江省为5.4%、吉林省为5.0%、辽宁省为3.2%,并且东北地区内部城市经济增长也有分化现象,省会城市经济增长略好,资源型城市、工矿型城市经济增长缓慢。例如,以石油为主的大庆市、以钢铁为主的鞍山市经济发展转型升级都较困难,经济增速缓慢。在2015年至2019年东北城市经济增速中,哈尔滨市、大连市、大庆市、鞍山市经济增速分别为6.1%、5.6%、2%、1.4%。(14)数据根据国家统计局官方网站(https://data.stats.gov.cn/index.htm)提供的相关数据整理所得。

四是空间结构失衡加重。大城市持续膨胀与收缩型城市现象并存,城市收缩成为我国城镇化进程中的一大新问题。其实,早在20世纪70年代,发达国家就已经出现了城市收缩现象,并引起了学界的广泛关注。[14]目前来看,我国城镇化面临着两大相悖力量:一方面,超特大城市具有持续的虹吸效应,人口、产业持续流入,城市不断膨胀;另一方面,收缩型城市的出现。国家也敏锐地捕捉到这一问题,在2019年新型城镇化建设重点任务中首次提出“收缩型城市”这一概念,并对这一挑战提出了“瘦身强体”“做好存量”“严控增量”的十二字方针。[15]我国收缩型城市主要集中在北方地区,并且主要分布在东北地区,城市发展类型不尽相同。一些城市因资源枯竭,经济发展缓慢;一些城市因地理位置偏远,远离大城市和中心区域;一些城市因靠近大城市周边,人口、产业资源流向大城市。

三、现代化进程中区域协调发展的机理分析及目标取向

若要深刻理解当前区域发展中的新现象新问题,就要加强对区域经济的规律性认识,构建理论分析框架,找出问题症结,从而使区域发展战略的制定适应区域经济发展的动态变化,促进区域协调发展。

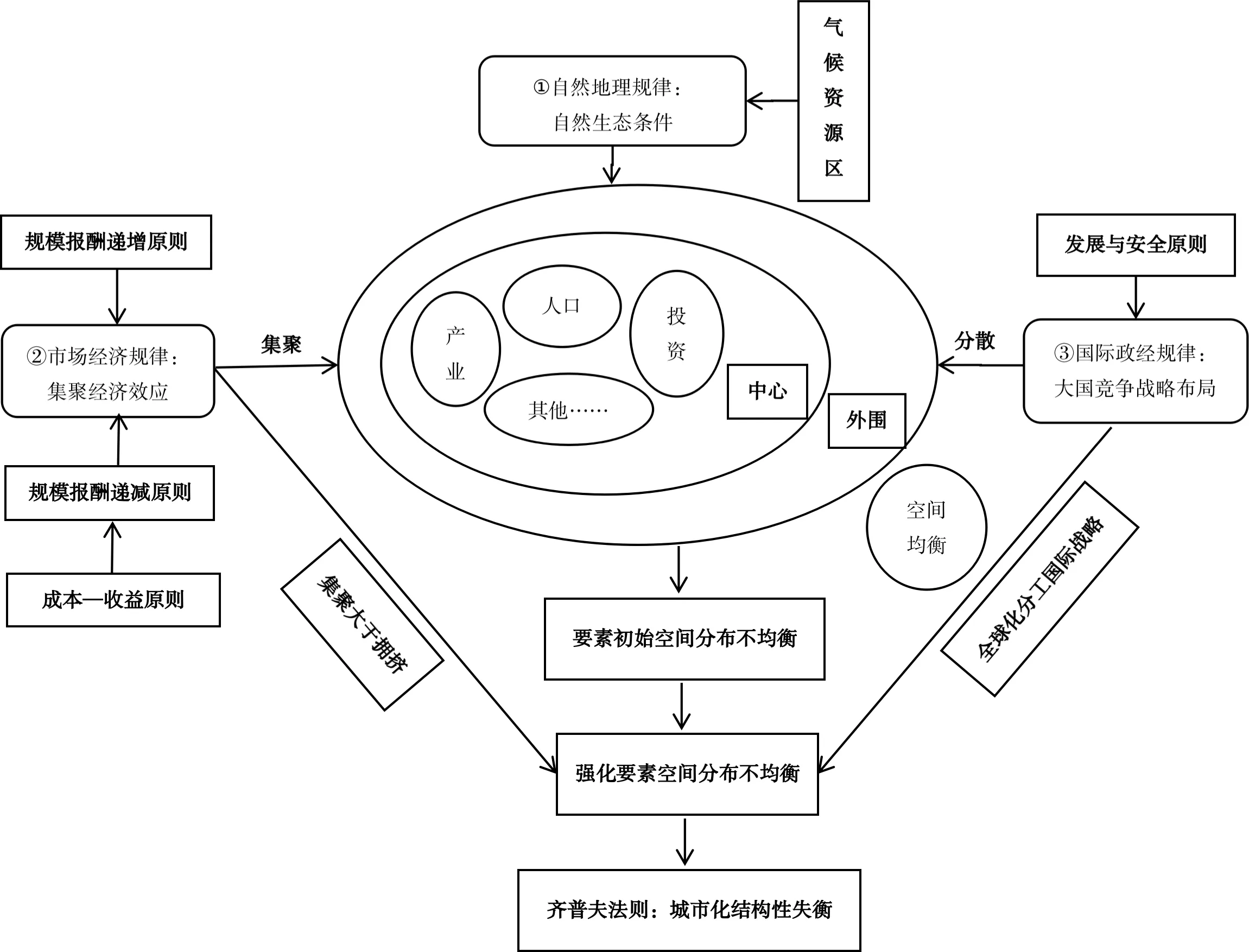

(一)三大规律性认识是现代化进程中区域协调发展的内在机理

一是自然地理条件决定了人口要素空间的基础分布。自然地理生态条件作为基础性要素,直接塑造了人口和经济要素的初始分布格局,不同地区的气候和天气条件直接影响着人类的生产、生活和行动。气候、资源禀赋以及地理位置等差异导致要素在空间上分布不均。纵观全球人口分布,主要集中在赤道周围、平原地区、沿海港口地区。1935年,我国著名地理学家胡焕庸提出了划分中国人口密度的对比线,即“胡焕庸线”。“胡焕庸线”是人口发展水平与经济社会格局的分界线,将中国人文自然地理版图一分为二,东侧分布着96%的人口,西侧分布着4%的人口。经过几十年的发展,该线东侧地区仍居住着94%的人口,且东西两侧的地区经济发展差距较大。这实质上归因于自然生态和地理条件等因素的影响。

二是市场经济规律决定了要素的空间分异。要素空间分布遵循经济学中的规模报酬递增原则,规模经济和范围经济能够形成集聚效应,即某一地区吸引了大量要素的流入,尤其是在自然生态条件和区位条件良好的地区,这进一步强化了要素在该地区的聚集现象,也加剧了要素空间分布的不均衡性。马歇尔提出的共享机制、匹配机制和学习机制是理解集聚经济形成空间不均衡的重要理论。其中,共享机制是指不可分割的基础设施共享、产业链配套和专业化分工;匹配机制是指劳动力的匹配,劳动力数量较多降低了搜索成本、提高了匹配效率;学习机制是指知识溢出、人口和产业聚集有利于知识的扩散、积累和产生。[16](PP.222~291)大城市之所以要进行集聚,是因为具备创新的土壤,也是能够集聚人群促成知识分享和创新提升的场所。当然,集聚也伴随着一定的成本,如要素聚集所带来的地租成本和交通成本。因此,在集聚力与分散力相互作用的影响下,最终形成了人口与产业要素的空间分布均衡状态。

三是大国竞争形势下生产力均衡战略布局。除了受自然地理规律和市场经济规律的影响,人口和产业的空间分布还受国际政治经济规律的制约。在大国竞争和战略博弈的背景下,国家的生产力布局不可避免地需要考虑到国家安全因素。在历史上,我国经历了“三线建设”时期。20世纪60年代,因国际环境剧变和大国对我国的战略威胁,为了国防安全,我国实施以非经济效率优先的均衡布局战略,将生产力布局由沿海地区转向内陆地区。近年来,国际环境错综复杂,中美贸易摩擦、俄乌冲突等事件爆发,构建新发展格局成为我国一项重要战略选择,经济安全、产业安全成为日益突出的问题,保障产业链供应链安全稳定成为重要战略任务。因此,及时调整生产力布局,推动产业链供应链的本土化和区域化成为影响生产力空间布局的关键因素之一。

在以上三大规律的集聚与分散两重力量的共同作用下,最终形成了中心地与外围地的相对稳定的非均衡空间结构。从国内城镇空间结构看,城市空间结构的非均衡遵循城市经济学中的“齐普夫法则”[17]。从国外城市化发展现状看,发达国家的经济产出和要素的空间分布也极不均衡。全球主要城市群的人口和经济集聚度非常高,日本、英国等大城市群和都市圈的人口集聚度和经济集聚度都在50%以上,国土空间面积越小的国家,人口、产业集中度越高。以日本为例,经济产出最高的地区主要集中在东京、名古屋、大阪三大都市圈。其中,东京都市圈的人口和产业占比最高,地域面积为1.3万平方公里,拥有3600多万人口,大约占日本总人口的三分之一。(15)参见《东京都市圈的规划演变与新城建设》,http://www.landscape.cn/article/63541.html,2017年8月10日,2023年4月10日。

(二)基于三大规律性认识下的区域协调发展目标取向

基于区域经济学中的三大规律性认识,本文揭示了区域经济发展的客观规律与内在机理,由此,在迈向现代化国家新征程中,要进一步明确区域协调发展的目标取向,为实施更加精准的区域战略奠定基础。

一是遵循资源禀赋差异,充分发挥各地区比较优势和挖掘发展潜力。由于自然禀赋、区位条件不一,各地区都要立足比较优势,充分挖掘发展潜能,尊重自然条件,遵循市场经济规律下的集聚经济与成本—收益原则,打破行政边界壁垒,促进要素自由流动,实现资源优化配置。

二是尊重市场竞争机制,促使各地区人均生产总值差距保持在适度范围。由于自然地理条件、经济规律作用下的区域经济空间分布不均衡,要素空间分布极化现象是客观存在的。因此,既要缩小地区间经济发展差距,也要客观看待地区发展差距,各地区经济差距要保持在合理区间范围内,但不可能无限收敛。

三是顺应要素流通必要条件,促使各地区基础设施通达程度实现均衡。既要发挥发达地区的引领作用,也要补齐欠发达地区的短板,关键要建设交通大通道,提高交通可达性,改善内地经济发展条件,完善铁路、民航、公路等现代化交通网络,提高分布密度及出行效率。

四是优化公共资源配置,促使各地区基本公共服务均等化。区域协调发展的最终成果要体现在人民身上,基本公共服务均等化既是共同富裕的内在要求,也是区域协调发展的关键目标之一。因此,要提高教育资源均衡配置效率,扩大基本医疗保险和基本养老保险的覆盖范围。

五是完善社会保障政策,促使各地区人民基本生活保障水平大体相当。由于不同地区承担的功能不同,因此并不能简单地要求各地区达到同一发展水平。区域协调发展要实现人民基本生活保障水平大体相当,避免各地区城乡居民人均可支配收入差距过大,提升城乡区域发展的协调性。

四、促进区域协调发展的思路及路径

促进区域协调发展,要在科学的思想理论指导下明确发展思路。区域发展要坚持协调、平衡的原则,同时要考虑和承认地区差距。习近平总书记指出:“协调既是发展手段又是发展目标,协调是发展平衡与不平衡的统一,是发展短板和潜力的统一。”[18]

(一)遵循地域资源禀赋差异,走专业化及合理化分工的新路径

新形势下促进区域协调发展,各地区应在遵循自然地理规律基础上进行分工合作,这并不是简单地要求各地区在经济发展上达到同一水平,而是根据各地区的资源禀赋条件,走合理分工、优化发展的道路。我国依据自然地理条件制定了主体功能区规划,形成了国土空间开放保护格局。在此基础上,应按照城市化地区、农产品主产区和生态功能区三大类型区域进行合理分工,充分发挥各地区的比较优势。城市化地区作为优势地区,应成为承载产业和人口要素的聚集区;农产品主产区重点提供农产品,保障国家粮食安全;生态功能区主要提供生态产品,保障国家生态安全;对于特殊类型的边疆地区,要从国土安全战略高度,在构建新发展格局中实现稳边固边、兴边富民。

(二)基于空间高效集聚化发展趋势,构建高质量发展动力系统

遵循要素空间分布非均衡的客观规律,应依据地域差异化进行分工,各扬所长,培育一批高质量发展的动力系统[19],把京津冀、长三角、粤港澳、成渝等城市群地区培育成为经济增长动力源,着力将其打造成为全球科技创新中心、全球资源配置中心和人才中心,在全球范围内吸引高端要素资源。在培育优势化地区要素集聚的同时,也要防止出现要素过度膨胀、单个城市规模无序扩张等问题。为解决好这一问题,一是要控制核心区人口密度,防止过大;二是城市要多中心郊区化发展,由单中心城市转变为多中心城市;三是通过数字化技术提高城市治理水平,增强城市的可承载能力,尤其要强化区域创新扩散机制的建设,形成大中小企业以及区域多层级的区域创新生态系统来支撑高端创新产业、一般产业与传统产业的有序空间分布。

(三)建立与空间形态相适应的制度治理体系,以区域一体化实现全国统一大市场

由于采取以行政辖区为单元的管理模式和资源配置方式已经成为阻碍区域经济一体化发展的制约因素,因此,必须深化制度改革,转变以行政辖区为主的制度治理体系,建立一套适应都市圈、城市群的跨区域制度治理体系。从立法层面看,应制定跨区域协调发展条例和管理办法。国内外都有可参考的案例,如美国针对发展落后的田纳西流域地区制定了田纳西流域法案,以推动流域内地区的协同发展。我国也制定了长江保护法和黄河法等特定流域立法,为推动跨区域协调发展提供了法律保障。从行政管理体制方面看,应构建一套跨区域的行政管理体制,如《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》提出要建立健全长三角一体化发展的指标体系、评价体系、统计体系和绩效考核体系。从司法层面看,目前国内已经有跨区域的司法实践探索,如成渝地区正在探索成立成渝金融法院以打破辖区属地化管理模式,实施跨区域执法。

(四)完善区域协调发展体制机制,走区域竞合发展的新路径

为促进区域协调发展,必须妥善处理地区间的关系,这需要建立相应的制度安排。要由过去鼓励地方竞争的制度安排转变为鼓励相互合作的激励相容的制度安排,包括建立促进区域协调发展的规划、政策和管理体系,积极完善市场机制、合作机制、互助机制和扶持机制,同时建立健全区域管理与利益调节机制,协调地区间的利益。当前,全国首个跨流域生态补偿的“新安江”模式是中央与浙皖两地共同合作的示范项目,积极探索跨流域生态补偿机制,其核心问题在于确定合理的补偿资金额度以及建立深度合作模式,以确保生态保护地区能够得到合理的生态补偿,并促使各地区实现优势互补与共同发展。地方之间的合作涉及经济领域的飞地产业园区。飞地产业园区能够推动欠发达地区与发达地区共同分享城镇化红利,解决成本、收益分享和经济指标核算三个关键问题。

(五)加强制度与政策体系设计,实现发展机会公平及公共服务均等化

无论是从客观规律看还是从历史与现实、国内外经验看,地区差距都不可能完全消除。因此,解决地区差距的根本在于确保各地区的发展机会公平,并实现公共服务均等化。[20]经济学家罗默指出,一个地区发展结果的平等主要取决于三个方面的因素,一个是外部环境,就是区域自然禀赋、区位条件;第二个是努力程度;第三个是区域政策。这三者共同决定了地区发展结果的平等性。[21](PP.71~102)在外部环境造成不平等的情况下,需要通过区域政策进行干预,以纠正市场失灵引起的不平等现象。同时,需要注重资源配置均衡,实现基本公共服务均等化。一方面要处理好中央与地方之间的关系,提高中央统筹全国公共服务的能力,促进公共服务均等化,如目前中央在全国范围内推行的养老保险统筹工作,这是缩小地区差距的重要战略举措;另一方面要解决好地方之间的协调关系,从公共服务便利共享方面看,要减少地区间的行政壁垒,实现公共服务政策的有效衔接。