突额薄板蟹(十足目:短尾下目:膜壳蟹科)雄性特征首次描述

田 伟,陈佳杰,陈渊戈

(中国水产科学研究院东海水产研究所, 上海 200090)

突额薄板蟹(ElamenarostrataNg, Chen et Fang, 1999)隶属于甲壳动物亚门(Crustacea),软甲纲(Malacostraca),十足目(Decapoda),短尾下目(Brachyura),膜壳蟹科(Hymenosomatidae),薄板蟹属(Elamena)。薄板蟹是一类小型蟹类,主要分布于印度洋-西太平洋。该属目前已知有27种[1],根据其额的形态,薄板蟹属种类可以分为两大组[2]:一组额平截,头胸甲呈不规则的多边形;另一组额前伸形成三角形额角,头胸甲呈梨形或近三角形,两组分别包含15种和12种[3]。

薄板蟹属最早由Milne Edwards在1837年建立,模式种为HymenosomamathaeiDesmarest, 1825;Kemp在1917年报道了印度博物馆的膜壳蟹科种类[4],包含薄板蟹属6种;Gordon于1940年对5种薄板蟹的结构特征进行了详细的描述和图解[5];1980年,Lucas修正了澳大利亚的膜壳蟹科种类[2],包含4种薄板蟹;Ng等1996年报道了东南亚的膜壳蟹科种类[6],包含7种薄板蟹。近年来,Naruse等[7],Kulabtong等[8],Husana等[9]又陆续发表了一些该属新种。

我国对薄板蟹属的研究极少,目前仅记录3种[10-11]。杨思谅等1998年报道了北京自然博物馆的膜壳蟹科种类[12],包含薄板蟹属一新种:长指薄板蟹(ElamenalongidactylisYang et Sun, 1998);Ng等1999年报道了中国的膜壳蟹科种类[13],包含一新种:突额薄板蟹,该种发表时仅有一来自福建厦门的雌性个体(正模标本),至今国内外再无学者有过关于突额薄板蟹的描述与报道,因此,该种的雄性特征一直不被知晓,而雄性特征尤其是雄性腹部和第一腹肢的形态对于蟹类的分类鉴定极其重要。作者于2020—2021年在象山港海域采集到该种标本2只(雌性和雄性各1只),为了更容易的区分突额薄板蟹与其他同属种类,本文将对其雄性特征进行首次描述。

1 材料和方法

共获得两只标本,均采自象山港海域,一只通过采泥器获得(雄性,7.57 mm×6.30 mm,采样人:陈渊戈,2020年11月),另一只通过拖网获得(雌性,8.44 mm×7.72 mm,采样人:杨杰青,2021年11月)。标本均保存于中国水产科学研究院东海水产研究所渔业生态环境研究室。标本的测量采用数显游标卡尺BDC300(精度0.01 mm),标本的鉴定与拍摄采用解剖镜(Lecia M125C)。

2 系统分类

膜壳蟹科(Hymenosomatidae MacLeay, 1838)

膜壳蟹亚科(Hymenosomatinae MacLeay, 1838)

薄板蟹属(ElamenaH. Milne Edwards, 1837)

突额薄板蟹(ElamenarostrataNg, Chen et Fang, 1999)

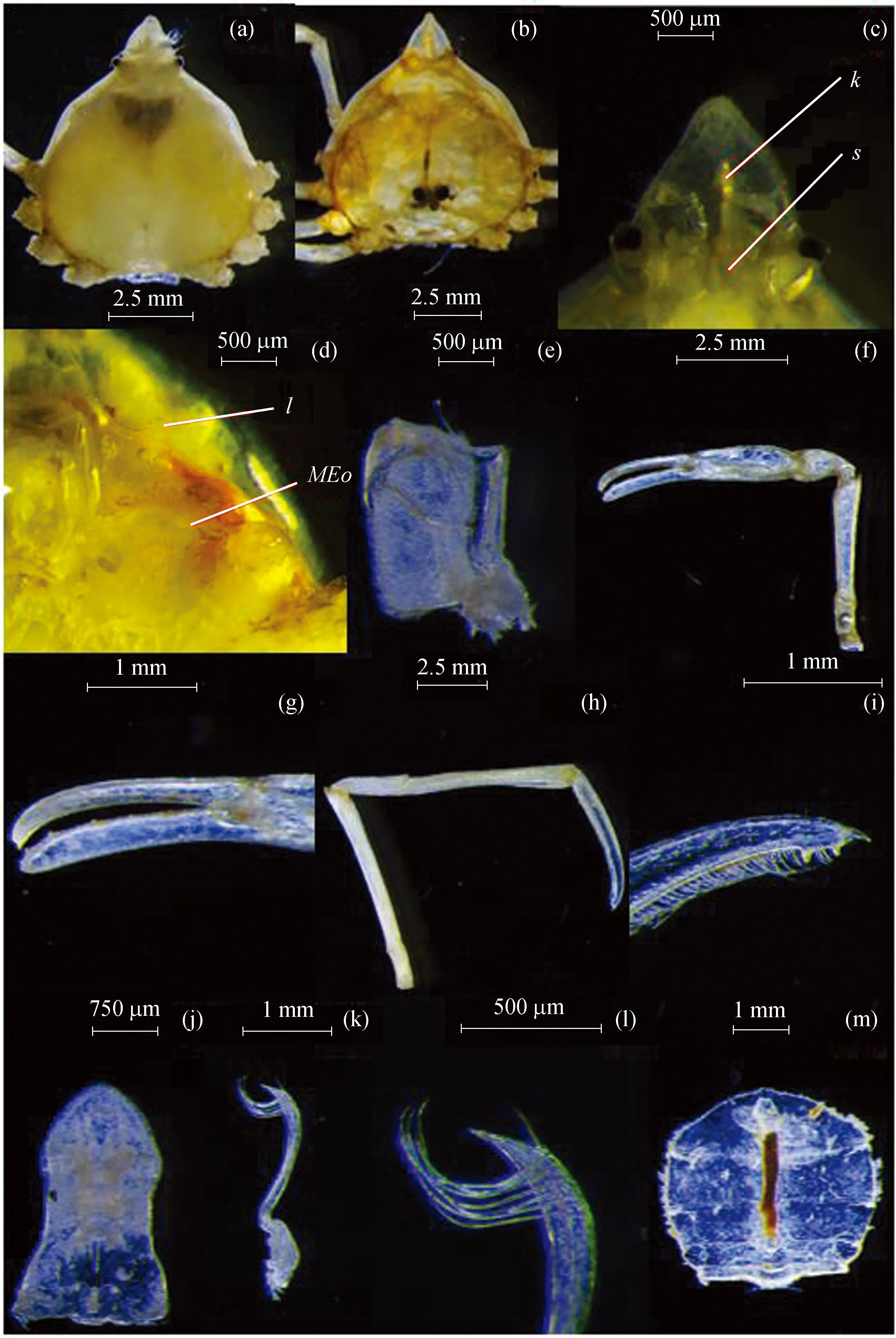

形态描述:所采集到的雌性和雄性标本均是已发育完全的成熟个体,雄性第一腹肢特征明显。雌性个体完整,雄性个体两螯和部分步足缺失(图1、2)。

图1 突额薄板蟹Fig. 1 Elamena rostrata(a)、(c)至(e)、(h)至(l),雄性;(b)、(f)、(g)、(m),雌性。(a):雄性背面观;(b):雌性背面观;(c):额腹脊(k)及隔板(s);(d):颊区小叶(l)及爱德华兹开口(MEo);(e):第三颚足;(f)、(g):雌性螯足;(h)、(i):第2步足;(j):雄性腹部,2~5节及尾节; (k)、(l):雄性第一腹肢;(m):雌性腹部,1~5节及尾节。

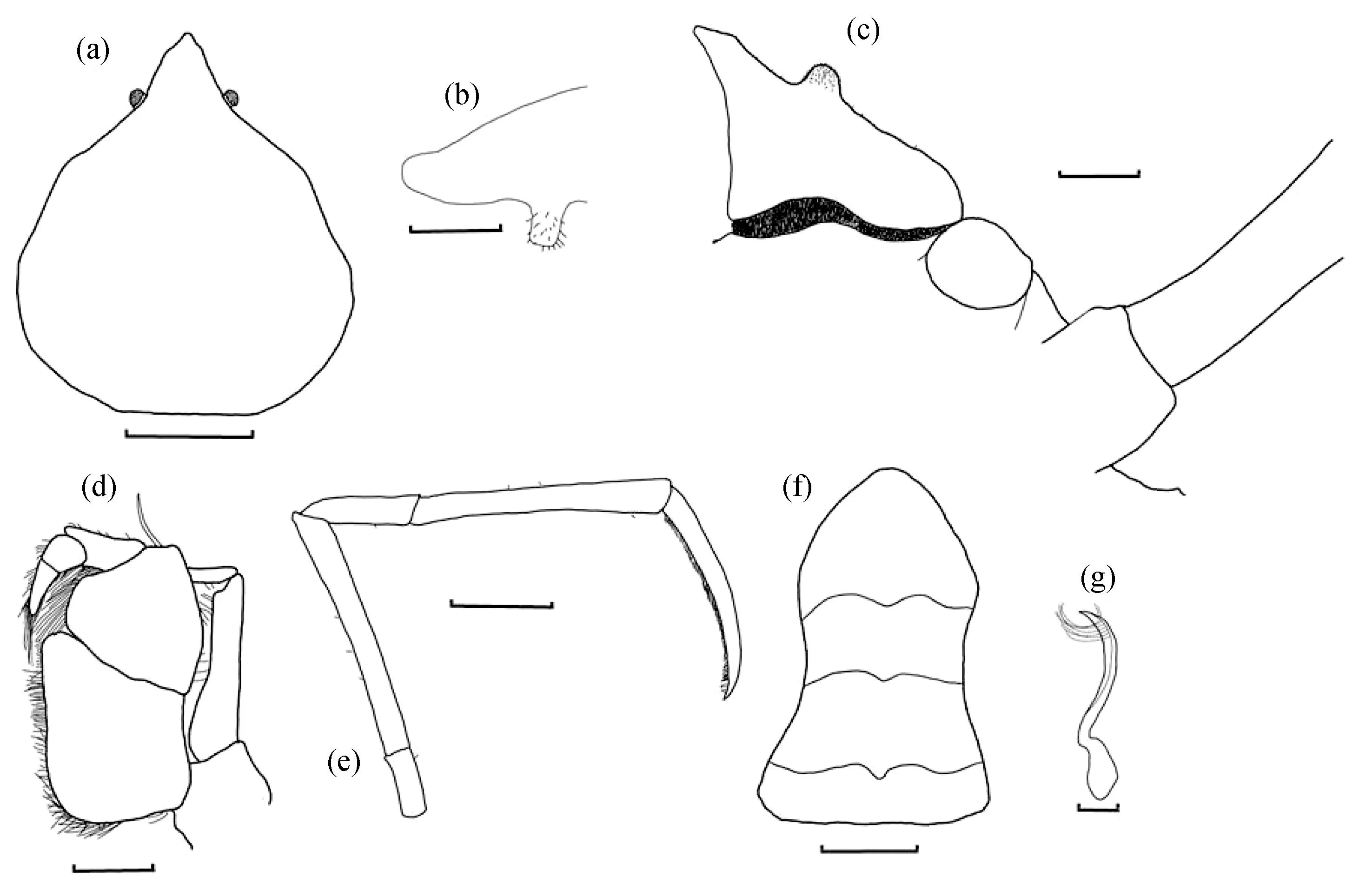

头胸甲近三角形,长大于宽,背面平坦,无明显的沟和隆脊,边缘(包括额角)具一圈整齐排列的弯曲刚毛;前侧缘圆钝,无明显的角,后侧缘宽,与后缘连接处呈弧形;额单叶,向前突出形成三角形额角,侧缘斜,近末端稍内凹;无眼窝,背面观眼部分可见[图1(a)、(b)、2(a)];额腹面中央具一脊突[图1(c)],侧面观其与额侧缘呈“T”型[图2(b)],第一触角间具一发达的隔板[图1(c)];颊区具一三角形小叶[图1(d)、2(c)];爱德华兹开口仅愈合不到其长度的一半[图1(d)、2(c)]。

图2 突额薄板蟹(雄性)Fig. 2 Elamena rostrate (male)(a):头胸甲背面;(b):额腹脊(侧面观);(c):颊区小叶及爱德华兹开口;(d):第三颚足;(e):第二步足;(f):腹部2-5节及尾节;(g):第一腹肢。比例尺:(a)、(e)为2.5 mm;(b)、(c)、(d)、(g)为0.5 mm;(f)为0.75 mm。

第三颚足几乎完全覆盖口腔,座节稍短于长节(外侧缘长度),二者内缘均具浓密的刚毛,长节内缘刚毛更长,须长于长节,外肢远长于长节,内缘具稀疏的羽状刚毛[图1(e)、2(d)]。

两螯等大(雌性),比步足稍粗而短;表面光滑无毛,各节均无刺;指节稍短于掌节(背缘长度),两指内缘锯齿状,几枚大齿间夹杂许多小齿,两指合并时仅末端相接,可动指基部约2/3平直,末端约1/3内弯,匙状,边缘具齿[图1(f)、(g)]。

步足非常细长,长节约等于前节,前缘末端突出呈刺状,指节长于腕节而短于前节,后缘具浓密的长刚毛,末端约1/3处变细且内弯,末端爪状,近末端具2齿[图1(h)、(i)、2(e)]。

雄性腹部中部收缩如“束腰”,分5节(包括尾节),尾节三角形,基部向两侧稍膨出[图1(j)、2(f)];雌性腹部分5节(包括尾节),第一节至第四节逐渐宽大,侧缘呈弧形,尾节近半椭圆形,末缘弧形,中央稍突出,侧缘微凹[图1(m)]。

雄性第一腹肢较强壮,向末端渐细,略呈“S”型,末端尖锐,腹缘近末端具7根长刚毛,背缘更靠近末端处具2根稍短的刚毛,刚毛均光滑无小刺,无羽枝[图1(k)、(l)、2(g)]。

生态习性:生活在近海20 m以内的泥沙质海底。

地理分布:罕见,仅分布于我国福建、浙江(首次记录)。

3 讨论

本次采集的雌性标本特征与突额薄板蟹模式标本基本一致,雄性除了与生殖有关特征外,其他特征与雌性基本一致,二者均采自象山港海域,因此认为雌雄标本均为突额薄板蟹,其雄性特征为首次记录。突额薄板蟹与ElamenamendosaChuang &Ng极其形似,二者均具突出的三角形额角,头胸甲长大于宽,额具发达的腹脊与隔板,步足指节后缘近末端均具2齿等。Ng等在讨论二者区别时仅使用了“后者头胸甲后缘不如前者宽;额角稍短且三角形状不如前者明显;步足长节、指节及前节短于前者”的模糊的相对概念,且没有给出具体的比例数值,因此,没有相同尺寸的二者个体比较时很难将其区分开来。从报道的所有正模和副模标本(雄,4.4 mm×3.3 mm;雄,5.8 mm×4.8 mm;雄,6.2 mm×5.2 mm;雌,8.8 mm×7.4 mm;雌,9.1 mm×8.0 mm)(Ng 等,1998)可以发现,个体越大,其长/宽比例数值越小,且雌雄间还有差异,这使得区分二者非常不容易。但对比二者雄性个体的特征可以看出明显的差异,虽然二者雄性第一腹肢均具2组刚毛,且均光滑无羽枝,无小刺,背缘均具2根刚毛,但突额薄板蟹腹缘具7根刚毛,而后者只有4根。另外,Ng等没有提到的是,二者雌性腹部的区别,前者尾节末缘弧形,中部稍突出,侧缘微凹,后者则末缘平直,侧缘不凹。

我国仅记录薄板蟹属3种,其中截额薄板蟹(ElamenatruncataStimpson, 1858)属于“截额”组的成员,与突额薄板蟹和长指薄板蟹差异较大,后二者虽同属于“三角额”组,但区别明显: ①前者额具腹脊,而后者无;②前者颊区仅具一三角形小叶,下肝区无小叶,而后者颊区和下肝区均具两明显较大的叶;③前者步足指节后缘近末端具2齿,而后者通常具3齿;④前者雄性第一腹肢稍弯曲,近末端具刚毛,后者严重扭曲,无刚毛;⑤前者雌性腹部分5节,第5节可能与尾节愈合,后者分4节,3~5节愈合。

4 结论

本研究对采自浙江象山港海域的突额薄板蟹标本的形态特征进行了详细描述,介绍了其生态习性和在国内的地理分布,并与国内外的相似种进行了比较区分。其雄性主要特征有:头胸甲近三角形;额向前突出形成三角形额角,具明显的额腹脊;颊区具一三角形小叶;爱德华兹开口仅愈合不到一半;步足指节后缘具浓密的刚毛,近末端具2齿;腹部分5节,尾节三角形;第一腹肢背缘近末端具2根短刚毛,腹缘则具7根长刚毛。该种雄性特征为我国首次报道。