四川渠县城坝遗址2016 年度墓葬发掘简报*

四川省文物考古研究院

达 州 博 物 馆

渠县历史博物馆

城坝遗址位于四川省达州市渠县,大致范围包括土溪镇城坝村、天府村、燕岩村一带。遗址位于渠江右岸的二级阶地上,三面环水一面靠山,地理位置优越。遗址坐标(以郭家台城址为中心点)为北纬30°59′14.36″,东经107°4′22.58″,海拔279米(图一)。经过近些年的考古调查与勘探发现,遗址分布面积超过560万平方米,年代最晚从战国延续至六朝时期,是川东地区目前尚存的历史最早、历时最长、规模最大的古城遗址。2006年,经国务院核定,将其公布为第六批全国重点文物保护单位。自2016年起,连续列入“十三五”“十四五”期间重要大遗址名单。2022年,入选第四批国家考古遗址公园立项名单。

为深入探索川东地区晚期巴文化的具体情况,进一步理解秦汉王朝对西南地区的开发与治理,2014年至今,四川省文物考古研究院联合达州博物馆、渠县历史博物馆,连续十年对该遗址开展大规模、系统性的考古调查勘探与发掘工作,取得多项重大收获。现将2016年度该遗址一处墓地的发掘情况简报如下。

一 发掘概况

2016年,四川省文物考古研究院对城坝遗址进行了第三次连续性考古发掘。为了解遗址早期墓葬遗存的文化内涵,选取遗址西部土坑墓分布较集中的区域,发掘面积约400平方米,共清理中小型墓葬17座,编号M26~M42(封二∶1;图二)。本次发掘墓葬均为竖穴土坑墓,开口于耕土层或一些近现代晚期遗迹之下,打破生土。墓向分为东北—西南向与西北—东南向两类。此外,还发现有沟1处、陶管道遗迹2处,可能与建筑遗迹有关,打破墓葬,年代偏晚,为东汉时期。

图二 墓葬发掘区总平面图

本次发掘墓葬均为中小型墓,其中小型墓仅有单棺,有生土二层台,多带有头龛,随葬品少且仅为陶器。中型墓(长约4~5、宽约3~4米)均建有木椁,使用膏泥封护,椁内多有分箱,随葬品种类及数量都较小型墓葬丰富。个别墓葬早期曾遭盗扰,但出土物依然丰富,共出土铜、铁、陶、漆木竹器等随葬品约240件。

二 墓葬分述

从发掘情况看,已发掘的墓葬大体可分为普通的竖穴土坑墓与竖穴木椁墓两类,以下选取具有代表性的5座,介绍如下。

(一)竖穴土坑墓

共6座,包括M26、M27、M31、M33、M37及M42。此类墓葬形制规模较小,下葬时仅有一木棺甚或无棺。除M33因破坏较严重情况不明外,其余均有生土二层台及头龛,随葬器物均置于壁龛内,大多仅有少量陶器,且烧制火候较低。

1.M27

(1)墓葬情况

位于发掘区东北部,开口于耕土层下,打破生土,其上大部分被一处近代扰坑打破。西邻M28,南近M26。墓向53°。

墓圹平面呈长方形,斜壁内收,墓壁较光滑,平底。墓口长3.5、宽2.56、残深2.74米。墓室四壁及底部抹有一层薄薄的膏泥;墓室南、北壁均挖设有红褐色生土二层台,宽0.3、高0.52米;东壁开口距墓底约0.45米处凿设一头龛,宽0.64、高0.66、进深0.25米,龛内放置随葬品5件,包括盆、壶、钵、盂、罐等陶器各1件。墓内葬具为一木棺,基本不存,仅见板灰痕迹及少量棺板残块,棺底板残长1.86、残宽0.6、残高0.38米。棺内人骨已不存,也未发现有随葬品(图三、图四)。

图三 M27

图四 M27 平、剖视图

(2)出土器物

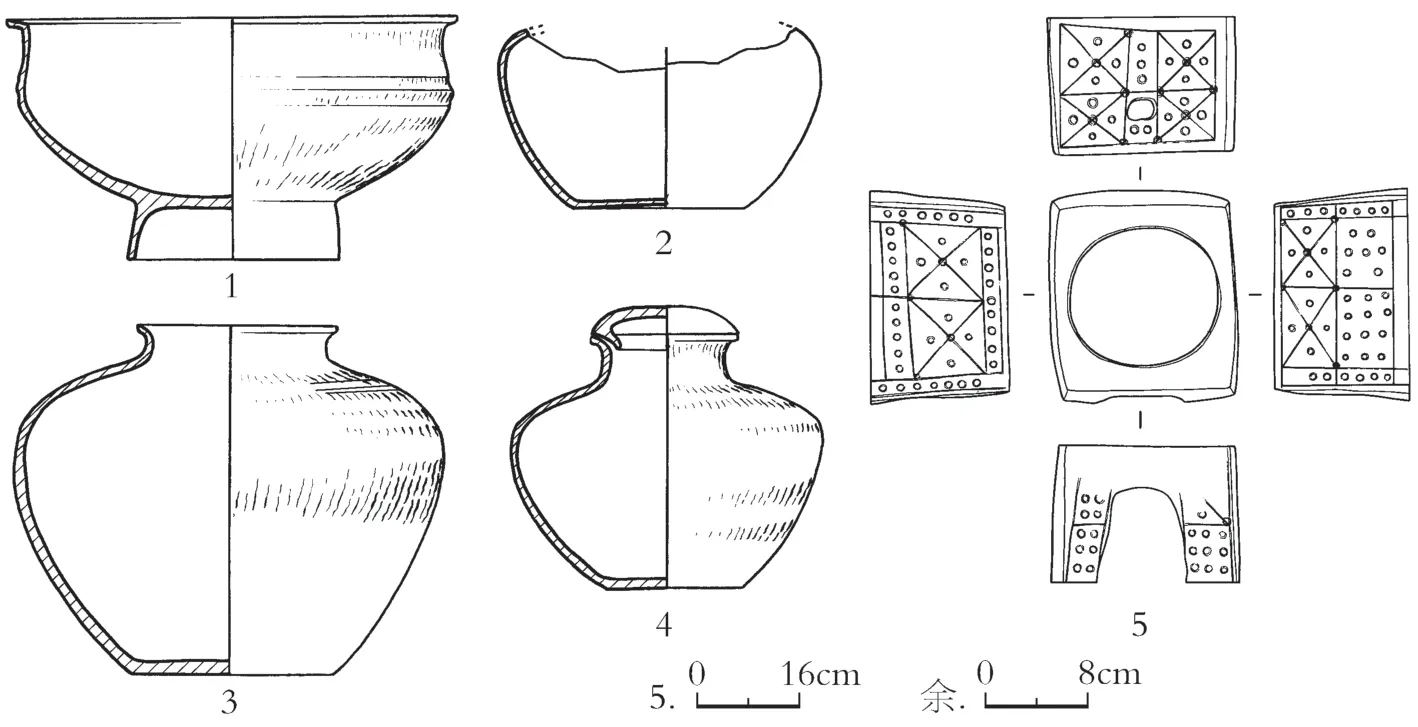

共5件,均为陶器。烧制火候较低,部分烧制变形。

壶 1件。M27∶2,泥制灰陶。敞口,尖唇,长颈,溜肩,鼓腹,假圈足。素面。口径9.6、腹径16、底径9.4、高22厘米(图五∶2)。

图五 M27、M37 出土陶器

盂 1件。M27∶4,夹砂红褐黑皮陶。敛口,方唇,鼓腹斜收,平底微内凹。腹部饰竖绳纹。口径19.2、腹径22、底径13.6、高8.8厘米(图五∶3)。

盆 1件。M27∶1,夹砂灰陶。敛口,方唇,弧腹较深,平底微内凹。腹部饰有竖绳纹。口径20、腹径19.2、底径11、高12.6厘米(图五∶4)。

罐 1件。M27∶5,夹砂红褐陶。侈口,方唇,束颈,溜肩,鼓腹,平底。器物烧制火候较低,变形较严重。口径10.4、腹径23.2、底径13.6、高22.8厘米(图五∶5)。

钵 1件。M27∶3,夹砂灰陶。侈口,圆唇,短束颈,微鼓腹,斜收较甚,平底。腹下部饰少量竖绳纹,内壁可见手制按压痕迹。口径12.6、底径7.8、高6.6厘米(图五∶7)。

2.M37

(1)墓葬情况

位于发掘区东南部,开口于耕土层下,打破生土,其西部被G27打破,东部及南部被两个近代扰坑打破。西北部为M38,北为M33。墓向60°。

墓圹平面呈长方形,斜壁内收,墓壁较光滑。墓室填土为红褐色生土夹杂灰白色花土,土质较软,四壁及底部有一层薄薄的膏泥。墓口东西长约2.6、南北宽1.8、总深1.7米。墓室南北壁同样挖设有红褐色生土二层台,宽0.35、高1米;东壁墓口距墓底0.38米处亦凿有一壁龛,宽0.5、高0.4、进深0.3米,龛内随葬陶壶、陶罐各1件。墓底东西长2.6、南北宽0.9米。墓室内棺椁不存,仅残存少量灰痕。墓主人尸骨亦不存,葬式不清(图六)。

图六 M37 平、剖视图

(2)出土器物

共2件,均为陶器。

单耳罐 1件。M37∶1,夹砂红褐黑皮陶。侈口,尖唇,束颈,深弧腹,圜底。器耳施于口、肩之间。口径9.6、腹径10.5、高10厘米(图五∶1)。

壶 1件。M37∶2,夹砂红褐陶。侈口,尖唇,长束颈,溜肩,鼓腹,平底。素面。口径9.2、腹径18.8、底径10、高22.4厘米(图五∶6)。

(二)竖穴木椁墓

共11座,在本次发掘中占主要部分,规模较普通竖穴土坑墓要大,出土器物也更丰富,种类及数量均较多。根据墓葬形制的差别,可以细分出三型。以下选取3座较为典型的墓葬进行介绍。

A型 1座。M28,为本次发掘墓葬中规模最大的一座。平面近方形,椁室内呈台阶状,分为东西两厢,内有一大一小两具木棺。

1.墓葬形制

位于本次发掘区北部,开口于耕土层下,打破生土,墓室西部被G27打破,东部被G25打破。东邻M27,西近M29,南为M31。墓向330°。

墓圹平面近方形,墓壁较直,墓底西高东低呈台阶状。墓口东西长4.28、南北宽3.6、深4.04米。墓室填土为红褐色花土,土质较黏,椁室外的四壁及墓底均填充有一层膏泥。葬具为一椁两棺,早期曾遭盗掘。椁盖板由7块木板组成,南北纵向排列,每块板长3、宽0.4~0.5、厚0.16~0.2米。椁侧板与挡板之间以子母口榫合。椁室内东低西高,大致均分为东西两厢,底部均铺有底板,底板长2.8~2.88、宽0.52~0.57、厚0.15米。其中,西厢西部残留3块木板,或为墓室随葬器物分箱使用,但已移位,东部置有一具木棺,南北向,长方匣形,盖板、挡板、侧板、底板之间均以榫卯相连接。木棺整体长2.12、宽0.75、高0.66米。棺盖板已被破坏,棺内未见人骨及随葬品。东厢较西厢低0.58米,因此也比西厢多一层墙板,共3块并置。厢内随葬器物较多,包括陶器、漆木器、铜钱等,多散落在东侧,西侧放置有一具小棺,长方匣形,盖板、挡板、侧板、底板之间同样用薄木板以榫卯相连接,棺长1.18、宽0.43、高0.42米,棺内同样未发现任何随葬品及人骨。从木棺底部出土陶片来看,木棺同样有位移现象(图七、图八)。

图七 M28

图八 M28 平、剖视图

2.出土器物

随葬品均出自椁室内,由于遭到盗扰,出土器物相对较少,集中出土于椁室东厢,包括较多散落的陶器碎片、铜钱和朽坏严重的漆木竹器等。椁室西厢仅于东北角发现2件漆木璧。

(1)陶器

5件。器型包括罐、盆及灶。

盆 1件。M28∶3,夹砂灰陶。侈口,宽折沿,方唇,深弧腹,圈足底。腹部饰两道凹弦纹,器身满饰竖绳纹,绳纹较模糊。口径35.2、足径16.4、高18.8厘米(图九∶1)。

图九 M28 出土陶器

罐 3件。M28∶17,夹砂灰陶。口部残缺,溜肩,鼓腹,平底。腹径25.2、底径13.2、残高14.4厘米(图九∶2)。M28∶7,夹砂灰陶。侈口,圆唇,短束颈,溜肩,鼓腹,平底。肩部饰三道凹弦纹,肩腹部饰竖绳纹,绳纹抹光。口径15.6、腹径33.6、底径16、高27.2厘米(图九∶3)。M28∶5,夹砂灰陶。由盖、身两部分组成。弧顶盖,子母口,器身敞口,圆唇,束颈,溜肩,鼓腹,平底微内凹。器身满饰竖绳纹,纹饰较模糊。口径10.4、腹径24.4、底径10.8、盖径11.6、通高21.2厘米(图九∶4)。

灶 1件。M28∶1,泥制灰陶。灶体略呈方形,中空无底,灶面仅有一圆形火眼,灶前壁设有落地拱形火门,上饰戳印圆圈纹与短弦纹组成的连珠图案,高14、宽13.8厘米。灶后壁中部留有一圆形烟囱小孔,直径4厘米。两侧壁饰有相同的戳印连珠图案,长33.2、宽29.2、高21.6厘米(图九∶5、图一五∶1)。

(2)漆木竹器

11件。包括俑、璧及木棍状器、竹筒、木筒等,竹筒、木筒保存较差。

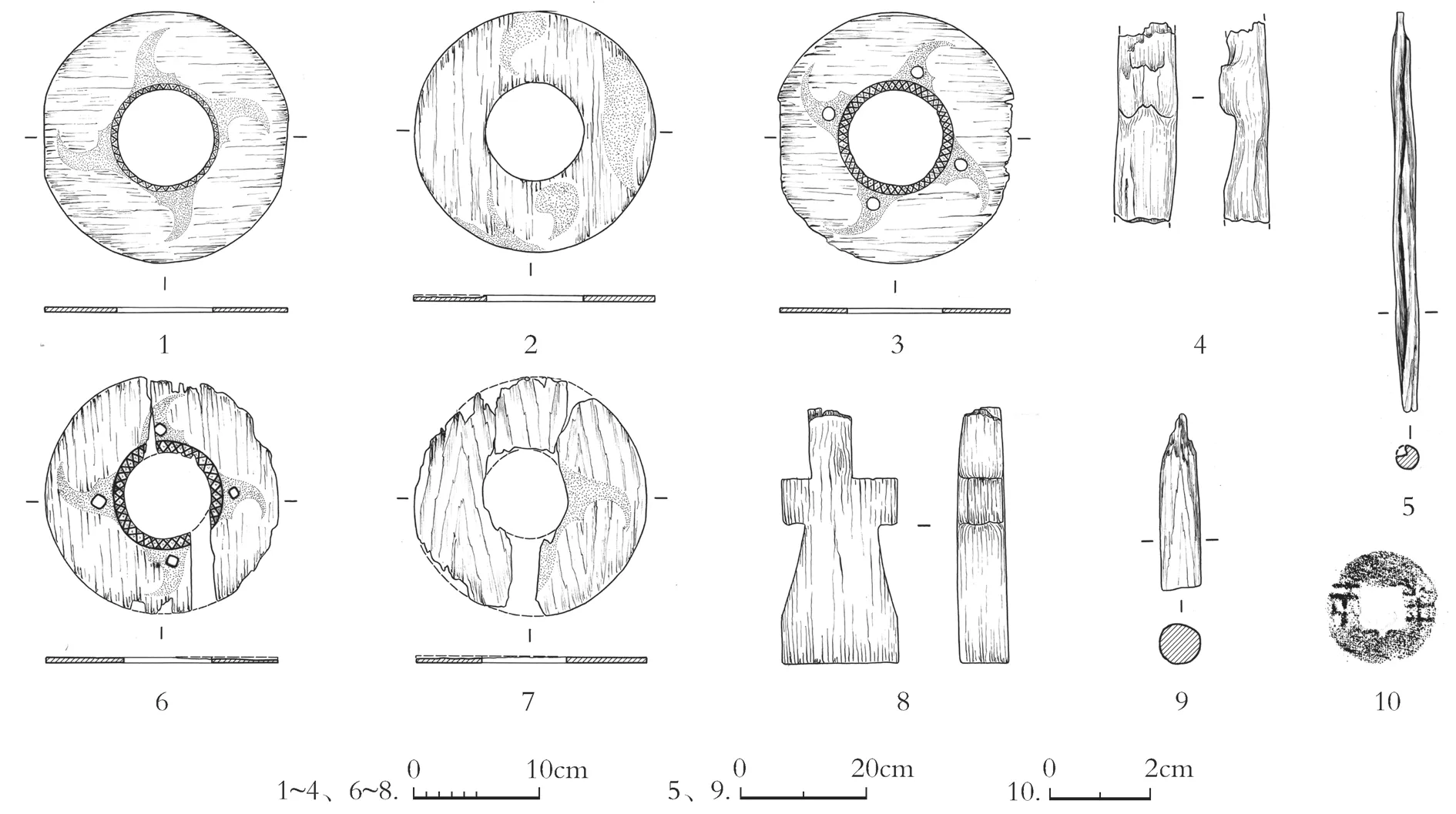

木俑 2件。均为立俑。残损较严重,整木斫制而成,作站立状,人俑头、颈、躯干及四肢轮廓隐约可见。M28∶13,残高约16厘米(图一〇∶4)。M28∶12,头部略呈长方形,筒身,双手伸展,下身着裾裙。高约20.4厘米(图一〇∶8、图一一∶1)。

图一〇 M28 出土漆木器、铜钱

图一一 M28 出土漆木器

木璧 5件。均为薄木胎,形制相同,漆绘纹饰多已脱落,其肉部用红漆绘有4个旋涡状纹饰,旋涡内用黑漆各绘有一黑色圆圈。M28∶4,直径20、好径7.6、厚0.4厘米(图一〇∶1、图一一∶2)。M28∶6,直径19.2、好径7.8、厚0.5厘米(图一〇∶2)。M28∶15,略残,近好部用黑漆绘有网状环纹。直径20、好径7.6、厚0.4厘米(图一〇∶3、图一一∶3)。M28∶10,略残,近好部用黑漆绘有网状环纹。直径19.2、好径7、厚0.5厘米(图一〇∶6)。M28∶11,略残。直径19、好径7.2、厚0.5厘米(图一〇∶7)。

木棍状器 2件。均为自然、未经雕琢刻划的木棍。M28∶14,长64、直径3.6厘米(图一〇∶5)。M28∶8,一端削尖。长28.3、直径6.4厘米(图一〇∶9)。

(3)铜钱

M28∶16,共60枚。均为半两钱。锈蚀较严重,钱小而薄。直径2.25、孔径0.9、厚0.05厘米(图一〇∶10)。

B型 5座,包括M30、M32、M34、M36及M39。与A型墓墓向不同,为东北—西南向木椁墓,墓室开口平面为长方形。现以M32为例介绍如下。

1.墓葬形制

位于本次发掘区东部,开口于耕土层下,打破生土。西邻M33,北接M30并打破其南壁。墓向60°。

墓圹平面近长方形,直壁,墓壁较光滑,平底。墓口东西长4.2、南北宽2.8、深2.85米。墓葬填土为红褐色夹有灰白色花土,上部土质稍硬,可能夯过,夯层不明,下部土质松软。椁室外的四壁及墓底均填充有青膏泥。墓室内一椁一棺,木质棺椁保存较差。根据残留痕迹,木椁东西长3.7、南北宽1.8、残高0.56米。椁盖板南北并排纵向铺设,仅残留数块木板,椁侧板仅存一层,东西并排铺设4块椁底板。木椁外部,包括底部、顶部及四周,均填充有青膏泥,厚0.1~0.2米。棺在椁室的中部偏南位置,用薄木板以榫卯相连接,朽坏严重,根据残留棺板大致可判断,棺长2.25、宽0.73米。棺内人骨不存,未发现随葬器物。棺底板东部下有2块垫木,长0.65、宽0.13~0.14、厚0.12~0.13米(图一二、图一三)。

图一二 M32 椁室

图一三 M32 平、剖视图

2.出土器物

共12件,包括陶器9件、漆器2件(保存不佳,1件略可辨器型为圆盘,1件仅残剩少量漆皮)、铜钱1串。随葬品均置于椁室内。

(1)陶器

9件。器型包括罐、瓮、豆、灶和盆。

罐 4件。形制、大小基本相同。均为夹砂灰陶。侈口,圆唇,束颈,溜肩,鼓腹,平底。颈、腹部饰竖绳纹,纹饰多已模糊。M32∶11,上腹部有两道凹弦纹。口径11.2、腹径24、底径10、高20.4厘米(图一四∶5)。M32∶5,口径10.8、腹径23.6、底径12、高20.4厘米(图一四∶6)。M32∶9,平底内凹。唇部有一道凹弦纹。口径12.4、腹径23.2、底径11.2、高18.8厘米(图一四∶8)。M32∶8,仅残剩器底。底径18、残高5.6厘米(图一四∶9)。

图一四 M32 出土陶器

瓮 2件。M32∶7,夹砂灰陶。侈口,叠唇,短束颈,广肩,鼓腹,平底。器身满饰竖绳纹,纹饰较模糊。口径18、腹径42、底径16.4、高32厘米(图一四∶1)。M32∶6,夹砂灰陶。腹部残缺。侈口,方唇,短束颈,溜肩,鼓腹,平底。颈及肩腹部满饰竖绳纹,纹饰较模糊。口径18、底径18、复原后高23厘米(图一四∶7)。

灶 1件。M32∶10,泥制灰陶。灶体略呈方形,中空无底,灶面仅有一椭圆形火眼。灶前壁开有一落地拱形火门,高14、宽12厘米。灶后壁中部留有一圆形烟囱小孔,直径5.6厘米。两侧壁饰有相同的戳印方格纹图案,长36、宽36、高21、厚0.4~1厘米(图一四∶2)。

豆 1件。M32∶12,夹砂灰陶。直口微敛,圆唇,浅盘,长柄,圈足。豆柄中部饰一道凹弦纹,其余部分素面。口径12.4、足径7.6、高9.2厘米(图一四∶3、图一五∶2)。

图一五 M28、M32 出土陶器

盆 1件。M32∶1,夹砂灰陶。出土时器表有少量红色漆衣。侈口,宽折沿,方唇,深弧腹,圈足。腹部饰数道凹弦纹,器身满饰竖绳纹,纹饰模糊不清。口径31.2、足径15.6、高17.2厘米(图一四∶4)。

(2)铜钱

M32∶2,粘连锈蚀在一处,出土时置于1件漆盘内,约20枚。可辨均为半两钱,钱小而薄。

C型 共5座,包括M29、M35、M38、M40、M41。墓向与A型墓相同,为西北—东南向,且均为平面近方形的竖穴木椁墓,随葬品以隔板分区放置。不同之处在于其底为平底,规模较A型墓略小。M38为其中形制最大、出土遗物最多者,现以M38为例介绍如下。

1.墓葬形制

位于本次发掘区南部,开口于G27下,打破生土,墓室上部被G27打破。西邻M39,东近M37。墓向328°。

墓圹平面近长方形,直壁,平底。墓圹南北长3.2、东西宽2.25~2.4、残深约2.9米。墓室填土为黄褐色花土,土质较黏。墓室内葬具为一椁一棺,木椁盖板已不存,四周叠砌2块椁板做墙板,底部东西横向平铺5块椁板。椁顶、墙板及底板外部四周均覆以0.1~0.2米厚的白膏泥。椁室内以隔板分区。椁室长2.75、宽2.2、残高1.4米。木棺靠近墓室东侧,用薄木板以榫卯相连接,朽坏严重,仅残存几块木棺板,南北向摆放于2块隔板之上,残长约1.6米。墓主人骨已不存,葬式不明。随葬品大致按照北、中、南三个区域分区放置,各区间以木隔板分隔。随葬品以陶器为主,包括仓、盘、釜、壶、瓮、灶、罐、纺轮等,另有铜勺、铜钱等(封二∶2;图一六)。

图一六 M38 平、剖视图

2.出土器物

(1)陶器

共32件(套)。包括仓、壶、罐、瓮等。

盘 5 件。形制基本相同。均为夹砂灰陶。侈口,宽折沿,方唇,弧腹较浅,圜底略平。素面。M38∶4,口径20.4、高4.4厘米(图一七∶1)。M38∶14,口径21.2、高4.4厘米(图一七∶2)。M38∶15,口径20.4、高4.4厘米(图一七∶3)。M38∶20,口径21.2、高5.2厘米(图一七∶4)。M38∶38,口径20.8、高4.8厘米(图一七∶5)。

图一七 M38 出土陶器

图一八 M38 出土器物

鍪 2件。夹砂灰陶。M38∶37,敞口,短折沿,方唇,颈部上细下粗,溜肩,深弧腹,圜底。肩、腹交接处贴对称双环耳。腹部饰一道凹弦纹,颈、肩及上腹部饰竖绳纹,下腹及底饰交错绳纹。口径14.8、腹径18.4、高14.8厘米(图一七∶6、图一九∶2)。M38∶32,形制相同,腹部以下残缺。残高5.6厘米(图一七∶11)。

图一九 M38 出土陶器

釜 1件。M38∶26,夹砂灰陶。敞口,宽折沿,方唇,深弧腹,圜底。肩、腹交接处贴对称双环耳。腹部饰一道凹弦纹,颈、肩及上腹部饰竖绳纹,下腹及底饰交错绳纹。口径22、腹径22、高14厘米(图一七∶7、图一九∶3)。

壶 3 件。形制基本相同。均为夹砂灰陶。盘口,方唇,长束颈,溜肩,鼓腹,圈足。M38∶7,器身饰竖绳纹,纹饰模糊。口径11.2、腹径20.4、足径13、高26厘米(图一七∶8、图一九∶1)。M38∶18,素面。口径12、腹径20.8、足径14、高25.6厘米(图一七∶9)。M38∶22,圈足外壁有一圈凹弦纹,肩、颈部有轮制旋出的弦纹,纹饰较浅不清晰,其余部分素面。口径10.8、腹径22、足径13.6、高27.2厘米(图一七∶10、图一九∶4)。

瓮 3件。M38∶6,夹砂灰陶。素面。侈口,圆唇,短束颈,鼓肩,斜鼓腹,平底微内凹。口径18.8、腹径28.2、底径16.8、残高22厘米(图一七∶12)。M38∶16,夹砂灰陶。侈口,叠唇,短束颈,鼓肩,鼓腹,平底。颈、肩及腹部饰竖绳纹,纹饰较模糊。口径16.8、腹径39.2、底径16.8、高30厘米(图一七∶15)。M38∶34,夹砂灰陶。侈口,方唇,短束颈,鼓肩,鼓腹,平底内凹。器身满饰竖绳纹,纹饰较模糊。口径17.2、腹径34.4、底径17.8、高26厘米(图一七∶16)。

仓 8件。均为夹砂灰陶。形制基本相同,由盖和仓两部分组成。盖为覆盘形,子母口,方唇;仓为长筒身,平底内凹。器身满饰竖绳纹,内壁满饰横绳纹。标本M38∶10,缺盖。口径16、底径18.8、高27厘米(图一七∶23)。标本M38∶30,缺盖。腹微外鼓。口径17.2、腹径20、底径18、高27.6厘米(图一七∶24)。标本M38∶31,口径16.8、底径18.4、盖径20、通高30.7厘米(图一七∶25)。标本M38∶21,腹微外鼓。口径16.8、腹径20、底径18.6、盖径2 0、通高3 1.6 厘米(图一七∶2 6、图一九∶6)。标本M38∶1 9,口径1 5.2、底径19.2、盖径18.4、通高33.2厘米(图一七∶28、图一九∶5)。标本M38∶3,口径18、底径21.2、盖径19.6、通高32厘米(图一七∶29)。标本M 3 8 ∶1 7,口径1 6.8、底径2 0、盖径21.8、通高31.6厘米(图一七∶30)。

罐 8 件。均为夹砂灰陶。形制基本相同,大小略异。侈口,方唇,束颈,鼓肩,鼓腹,平底。器身饰绳纹。M38∶28,高领,平底微内凹。口径12、腹径24、底径12.8、高18.4厘米(图一七∶13)。M38∶24,短束颈,平底微内凹。颈、腹部饰中粗竖绳纹。口径13、腹径24、底径13.2、高16.8厘米(图一七∶14)。M38∶25,平底内凹。口径15.2、腹径27、底径14、高22.4厘米(图一七∶17)。M38∶27,高领,平底微内凹。颈部饰细绳纹,肩、腹部饰三周中粗绳纹。口径12.6、腹径22.1、底径11.6、高16.8厘米(图一七∶18)。M38∶5,口径14.8、腹径26、底径14.4、高20厘米(图一七∶19)。M38∶9,平底内凹。口径14.6、腹径26、底径14、高20厘米(图一七∶20)。M 3 8 ∶2 3,短折沿,高领,平底内凹。口径11.2、腹径22、底径12、高18.4厘米(图一七∶21)。M38∶29,短束颈。口径17、腹径30、底径16.2、高24厘米(图一七∶22)。

釜灶 1套2件。由釜和灶组成,釜置于灶上(图一七∶27)。M38∶35,釜,夹砂黑褐陶,陶质较差。直口,方唇,广肩,鼓腹斜收,圜底。口径28、腹径44、高23厘米。M38∶36,灶,泥制灰陶。整体呈方形,体中空。平面有一椭圆形火眼,顶部素面;前壁有一拱形火门通地,素面;后壁中部留有一圆形烟囱,素面;两侧壁饰有相同的戳印方格纹图案。长33.2、宽约2、高18.8厘米(图二〇∶1)。

图二〇 M38 出土器物

纺轮 1件。M38∶12,泥质灰陶。圆饼形,侧面外凸,上下面平,中间有穿孔。直径2.75、孔径0.5、厚1.6厘米(图一八∶2)。

(2)铜器

3件(套)。

勺 1件。M38∶13,勺头椭圆形,勺把较短,圆形銎,銎部残留少量木柄。残长11.3厘米,勺头长6.8、宽4.2、把长2、木柄残长2.3厘米(图一八∶1、图二〇∶2)。

铜钱 2套,共31枚。均为半两铜钱,钱小而薄,大多锈蚀严重。M38∶8,2枚。直径2.2、孔径0.9厘米(图一八∶8)。M38∶11,2 9 枚。直径2.2~2.3、孔径0.9 厘米(图一八∶3~7)。

三 结语

城坝遗址是川东北地区目前尚存历史最早、历时最长、规模最大的古城遗址。从目前的勘探与发掘结果来看,这里也有着川东北地区规模最大、分布最为密集的秦汉时期墓地,大量土坑墓、木椁墓、砖室墓及崖墓呈点状密集分布于遗址范围内。2016年对该墓地的发掘,不仅为本地区年代序列的建立具有重要意义,也将为秦汉以来川东北地区历史、文化、社会、经济等研究提供丰富而重要的第一手资料。

1.墓葬年代及分期

本次考古共清理墓葬17座,均未出土带有明确文字纪年性质的文物,但据墓葬形制与随葬器物分析,仍具有较为典型的时代风格。

本年度发掘的土坑墓多附带有生土二层台、壁龛等设施,这种形制最早见于中原地区商周时期墓葬,东周时期楚墓中也时有发现,四川地区的巴蜀墓葬中则较为少见,相反在重庆峡江地区有较多发现,如在万州中坝子[1]、云阳李家坝[2]、开县余家坝[3]、巫山琵琶洲[4]、巫山秀峰一中[5]、巫山胡家包[6]、忠县崖脚[7]、忠县罗家桥[8]等战国中晚期的巴文化墓地中均有发现。从随葬器物来看,数量少且均为陶器,陶器烧制火候较低,包括深腹盆、长颈壶、单耳罐等,系战国晚期至西汉早期的陶器特征。因此,可以判断,土坑墓属于当时巴人土著平民的墓葬。木椁墓葬的形制、椁内分箱、使用膏泥等习俗常见于楚文化墓葬中,结合2005年发掘的木椁墓葬来看,这类墓葬的随葬品既包含有釜、鍪、豆等典型巴蜀文化风格器物,也有铜蒜头壶等秦文化典型器物,更有大量罐、壶、仓、井、灶、铜镜、带钩等汉代同时期墓葬中常见的器物[9]。细分来看,长方形木椁墓中釜、鍪、豆等巴蜀文化器物所占比例较高,出土铜钱均为“半两”,且钱小而薄,应为文帝时期“四铢半两”,这为断代提供了重要依据,其下葬年代当为西汉文帝之后。相较而言,方形木椁墓形制规模较大,出土遗物更丰富,仓、灶、壶等陶器占比较高,出土铜钱除“半两”外,还有部分五铢铜钱(M29、M42)。再从墓葬打破关系来看,M30打破M26,M35打破M34、M36,即长方形木椁墓打破土坑墓,而近方形木椁墓打破长方形木椁墓。综上,我们判断,本次发掘墓地的年代为战国晚期至西汉中期,土坑墓年代最早,为战国晚期至西汉早期;长方形木椁墓(B型木椁墓)稍晚,年代多为西汉文帝之后,属于西汉早期偏晚阶段;近方形的木椁墓(A、C型木椁墓)最晚,约为西汉中期。

2.族群关系及历史背景

先秦以来,川东北地区长时期为巴人所据。文物部门在城坝遗址曾征集过虎钮錞于、编钟、钲、罍、缶、柳叶剑、戈、钺等具有典型巴文化特征的青铜器[10],这批铜器应为战国中晚期巴人贵族墓葬出土。通过近些年对城坝遗址系统的考古发掘,结合文献记载,可以确认城坝遗址即秦汉时期“宕渠城”所在地[11],据《华阳国志》载:“长老言:‘宕渠盖为故賨国。今有賨城、卢城……’”[12]所以,这里应该就是先秦时期以来,巴人中的一支——“賨人”(也称之为“板楯蛮”)聚居之地。

2016年发掘的这批墓葬时代为战国晚期至西汉早中期,随葬器物包含巴蜀、秦、楚、中原等多种文化因素,显示出该区域内族群文化的交融与复杂性。其中,土坑墓时代最早,为战国晚期至西汉早期,属于巴人土著平民墓葬,其后出现的木椁墓仍有巴蜀文化风格的陶器出土,但显然秦、汉文化更占优势,与早期巴文化墓葬相比已发生明显突变,这批墓葬墓主人很可能为外来移民,或与秦汉王朝在此设置宕渠郡县后移民来管理当地的历史事件相关。因此,对墓葬文化因素的初步分析可知,先秦时期,这里是川东巴人重要的聚居区域,考古发现贵族与平民墓葬均有分布。西汉早期,在墓葬中仍然可见釜、甑、鍪、豆等巴蜀文化因素的陶器,却已逐渐处于劣势,与此同时,木椁墓的普遍出现表明大量外来文化因素突入并逐渐占据优势地位。直至东汉时期,砖室墓、崖墓等新的墓葬形制在该区域全面推广,一些大型墓前出现石阙、石雕有翼神兽、石像生等附属设施,釜、甑、鍪、豆等巴蜀文化风格的随葬器物难觅踪迹,陶楼、仓、井、灶以及各种人物、动物类陶俑大量出现,标志着一种新的地域文化最终形成。

先秦时期,城坝遗址处于多种文化接触地带,深受蜀、楚、秦、中原等周边强势文化的影响。秦汉天下一统,在此设置郡县,纳入国家政治框架内,巴人土著接受秦汉文化熏陶,使得传统文化不断嬗变,最终形成一种新的地域文化。因此,从对城坝遗址墓葬的分析可知,由土坑墓、木椁墓进而转变为砖室墓与崖墓,既循着时代发展脉络,也深刻反映了川东巴文化与周边多元文化互动交融的历史进程。

项目负责人:周科华

发掘:陈卫东 郑禄红 赵 建

安普义 钟 华 杨 毅

修复:代 兵

摄影:江 聪 郑禄红

拓片:代 兵

绘图:赵 建

执笔:郑禄红 陈卫东 周科华