礼仪与护卫

——丝绸之路“青海道”彩绘木棺板画马队出行图像解读

孙 杰(西宁市博物馆)

一 青海各地馆藏彩绘木棺板画

2018年7月,青海省博物馆组织人员对青海省博物馆、青海省文物考古研究所、海西州民族博物馆、都兰县博物馆、青海湟源古道博物馆收藏的彩绘木棺板画进行整理[1]。此次整理有意从形制、彩绘风格、内容题材等各个方面将这些彩绘木棺板画进行对比分析,得出的结论是这些彩绘木棺板画可分为属于吐谷浑时期的A类彩绘木棺板画和属于吐蕃时期的B类彩绘木棺板画。

(一)吐谷浑时期A 类彩绘木棺板画

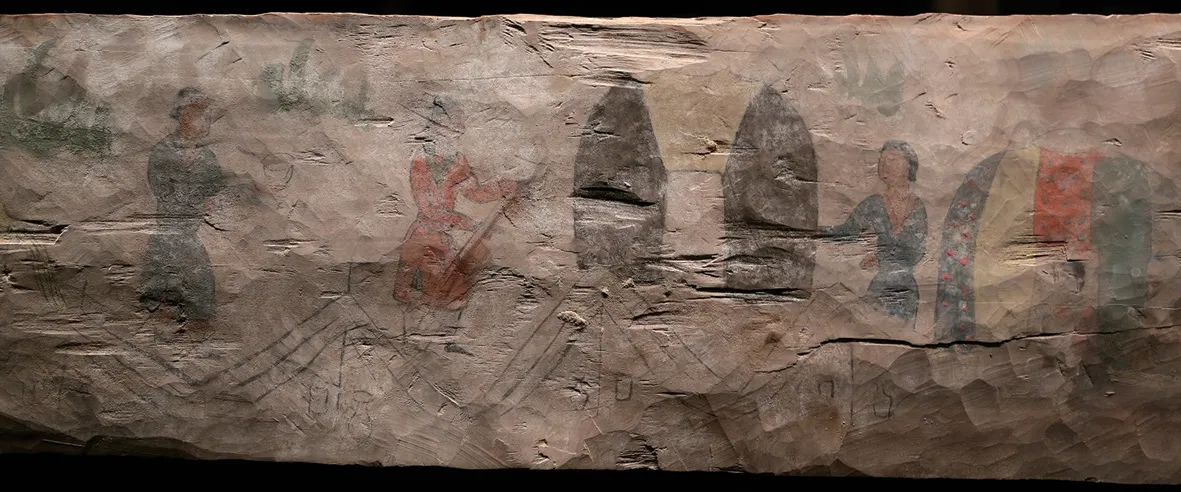

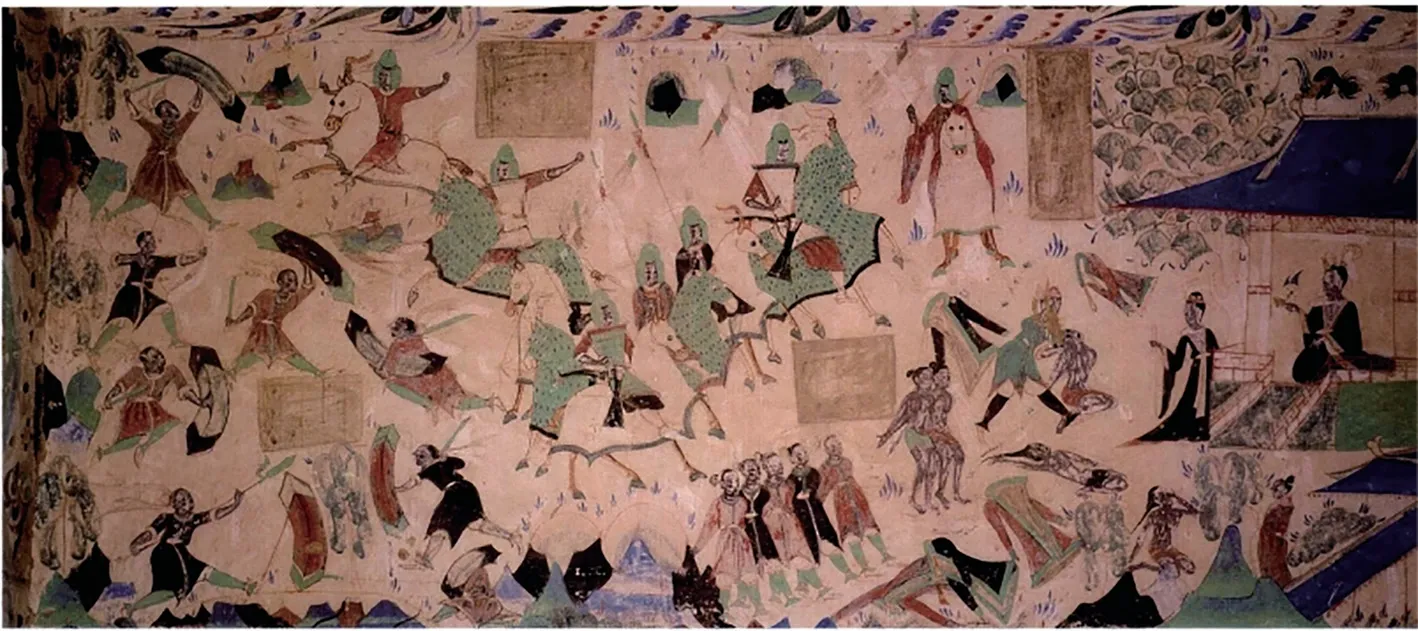

自20世纪90年代起迄今,在以海西州德令哈市、都兰县为中心的丝绸之路“青海道”沿线就陆续发现有彩绘木棺板画。但因这些彩绘木棺板画并非科学发掘所得,流散各处,保存状况良莠不齐,一直未引起太多重视。在此次整理过程中,发现了一批人物形象、画面内容都比较特殊的彩绘木棺板画,画面构图相对简单,内容包括耕作、马队出行、宴饮等。人物或不戴冠帽,剪发垂项,或头戴黑色裙帽。男子多身穿小袖交衽袍服与小口袴,女子多着裙襦(图一),类似彩绘木棺板画还见于青海藏文化博物院收藏的一批彩绘木棺板画中(图二)。这类彩绘木棺板画应属吐谷浑时期,理由如下。

图一 青海湟源古道博物馆馆藏彩绘木棺板画

图二 青海藏文化博物院藏彩绘木棺板画

1.文化特征显著

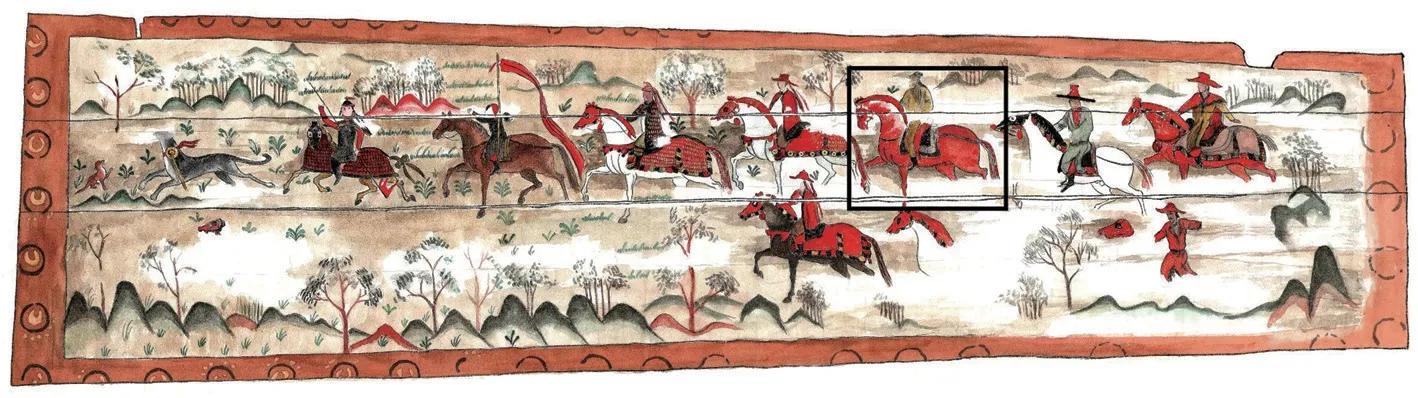

首先,画面中人物首服与史料中关于吐谷浑人首服的记载吻合。马队出行图中居于中间显要位置的人物皆头戴“黑色裙帽”(图三、图四)。史料中关于鲜卑吐谷浑男子首服的记载不尽相同,有“羃”[2]、“罗羃”[3]、“大头长裙帽”[4]等,今人虽对这些首服的具体形制仍有争论,但可以肯定所谓羃、罗羃、大头长裙帽皆是一种帽屋周沿或脑后有垂下的裙用以遮蔽脖颈或面部的首服。彩绘木棺板画中出现的这种黑色裙帽虽不能准确定名,但从其形制看,或许正是史料记载的羃、罗羃、大头长裙帽中的一种。2019年9月甘肃省文物考古研究所在武威市天祝藏族自治县祁连镇岔山村发掘了一座唐代墓葬,墓主为“大周云麾将军守左玉钤卫大将军员外置喜王”慕容智,因病于“天授二年(691年)三月二日薨”,系拔勒豆可汗慕容诺曷钵第三子,该墓出土的随葬品中就可见到这种头戴长裙帽的彩绘人俑[5]。

图三 青海湟源古道博物馆馆藏彩绘木棺板画

图四 青海湟源古道博物馆馆藏彩绘木棺板画

其次,马饰风格也与北朝时期的马饰风格相近。画面中马匹头部戴贴金马面,颈部披覆彩色织物,与北朝时期马匹装饰风格十分接近,如山西大同迎宾大道北魏墓群M75[6]和大同雁北师院北魏墓群M2[7]出土的陶马。尤其是画面中出现的贴金马面,贺祈思收藏了一件相同的北朝贴金马面,整体呈“凸”字形,凸出的部分搭在马匹额头上,两侧缺口正好留出马耳的位置,马面下部的M形缺口则是马匹鼻孔的位置[8]。

第三,甲骑具装武士的出现。出行马队的最前方往往都是甲骑具装的重装骑兵,甲骑具装在北朝军队中占有重要地位,甲骑具装俑也因此成为北朝墓葬中十分常见的随葬器物。莫高窟北朝壁画中也常见甲骑具装的武士形象,如西魏第285窟五百强盗成佛因缘图[9],这些甲骑具装武士使用的格斗兵器都是长柄的矟,矟刃下缀有彩“幡”(图五),与木棺板画中的甲骑具装武士类似。及至唐代,甲骑具装的重装骑兵逐渐被灵活快速的轻骑兵所取代,所以在唐墓壁画中看到的往往都是人披铠甲,马不披具装的轻骑兵[10]。

图五 莫高窟西魏第285 窟五百强盗成佛因缘图

以龙朔三年(663年)吐蕃灭吐谷浑为历史分界线,青海西部地区的历史大体可分为吐谷浑时期和吐蕃时期,吐蕃时期在以今都兰为核心的吐谷浑故地实行了所谓吐蕃化政策,使得“吐谷浑本源文化”开始“吐蕃化”[11],这一地区从语言文字到服饰装束都逐渐吐蕃化[12]。但在上述A类彩绘木棺板画中却不见与吐蕃文化相关的特征或符号,这在吐蕃占领吐谷浑后实施吐蕃化政策的大背景下是很难想象的,所以A类彩绘木棺板画的绘制时代最有可能是吐谷浑时期。

2.彩绘木棺葬具传统

2008年3月,海西州民族博物馆在该州乌兰县茶卡镇茶卡乡冬季牧场一座被盗墓葬旁采集到一批有彩绘人物形象的木棺残件,在其中较为完整的一块残件上由右至左可识别出众多男女人物形象,右侧较为清晰,其中男子均头戴圆顶“鲜卑小帽”,身着小袖紧身袍,腿足间隐约可见红色袴、靴;女子着袍服,头戴“羃”(图六)[13]。许新国认为画面中戴横冠(羃)者的发式与甘肃酒泉果园乡丁家闸M5壁画中妇女的发式相同,而红色圆形小帽则与嘉峪关M1出土的一块榜题为“耕种”的画像砖上三名男子所戴圆形小帽相同,从而判定画面中男女冠饰具有浓厚鲜卑色彩,棺板画的绘制时间在6世纪初或6世纪下半叶[14]。马冬等指出“鉴于乌兰茶卡彩棺棺盖图像整体布置模式与固原北魏漆棺棺盖图像的相似性,结合青海古代羌人行火葬之俗而无留棺木,而茶卡盐池一带,中古时期是吐谷浑重要的活动区域之一,在这里曾经还筑有吐谷浑的‘贺真城’”[15],接受许新国的观点,并认为甚至要早于6世纪,时代为吐谷浑时期[16]。此外考古工作者在青海海西德令哈市巴格希热图、水泥厂北、布格图阿门等墓葬中也都发现过梯形木棺的痕迹,尤其水泥厂北墓葬中的梯形木棺还残存有彩绘画面,图案有马、奔鹿、牦牛、羊等[17],经树木年轮测定这些墓葬的年代均早于郭里木夏塔图墓葬,下限为5—7世纪初[18]。自5世纪起,吐谷浑遭遇北魏西进势力的强大阻击,迫使吐谷浑政治中心不得不西移至青海湖近南、近西南的地方,即今天的柴达木盆地东南缘,时间大约始自吐谷浑拾寅时期(452年),终于吐谷浑政权为吐蕃所灭(663年)[19],这一时期活动于这一地区的主要民族只能是以慕容鲜卑为主体的吐谷浑人,因此这批墓葬在时代和地域空间上都与吐谷浑人有十分紧密的联系。

图六 乌兰县茶卡镇茶卡乡出土彩绘木棺板画(局部)

由此,可以得出这样的结论,“青海道”沿线以梯形彩绘木棺为葬具的丧葬习俗当属源自鲜卑的吐谷浑人,其上限至迟在5世纪,下限则可晚至8世纪。魏晋南北朝以来,随着鲜卑南下迁徙,汉文化区域使用彩绘画面装饰木棺的传统也为长期使用木棺葬具的鲜卑人吸收到本民族丧葬习俗中[20]。源于慕容鲜卑的吐谷浑人无疑继承了这一丧葬习俗,以至于吐谷浑吐延为昂城羌酋姜聪所刺,剑尤在身的危急时刻仍不忘嘱托后人在其死后要将自己以“棺敛讫”[21],可见使用木棺葬具敛尸在吐谷浑人丧葬习俗中的重要性。吐蕃统治该区域后使用梯形彩绘木棺作为葬具的传统在这一地区仍被沿袭,只是彩绘画面从题材内容到人物服饰更多呈现出典型的吐蕃文化特征,这是区域主导民族更替造成的。

综上所述,“青海道”沿线发现的这类不具有典型吐蕃文化特征或符号的彩绘木棺板画属吐谷浑,是源于鲜卑的吐谷浑人对本民族传统丧葬习俗的继承和延续。为便于叙述,下文中称这类彩绘木棺板画为A类彩绘木棺板画。

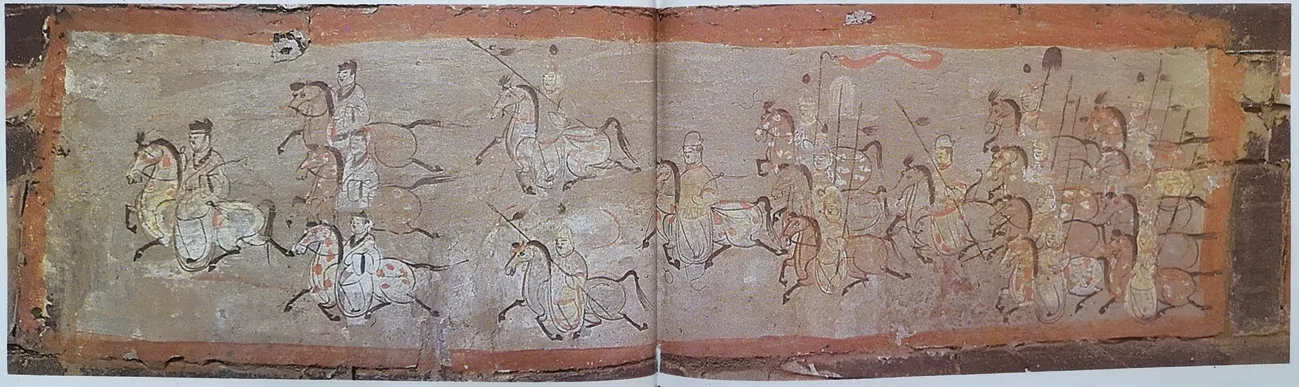

(二)吐蕃时期B 类彩绘木棺板画

2002年青海省文物考古研究所对海西蒙古族藏族自治州州府德令哈市郭里木乡(今尕海镇)夏塔图草场山根被盗掘的两座墓葬进行了清理发掘,两座墓葬均为竖穴土坑形制,长方形单室。其中一座为夫妇合葬的木椁墓(夏塔图M1),另一座系土坑墓(夏塔图M2),柏木封顶。在两座墓葬中发现了一批彩绘宏大场景和众多人物形象的木棺板画,被看作是学术史上吐蕃时期美术考古遗存最为集中、最为丰富的一次发现[22]。关于这批彩绘木棺板画,许新国[23]、罗世平[24]、霍巍[25]、仝涛[26]等学者都做了很多有益的研究,认为这批木棺板画属吐蕃时期,根据其所反映的文化特征显然应归入吐蕃文化,从木棺板画的内容和题材也可看出中原汉文化和中亚、西亚等西域文化的影响。学者们之所以作出是吐蕃时期彩绘木棺板画的判定,主要是木棺板画中人物多赭色涂面,头戴绳圈冠,身穿小袖翻领左衽或对襟长袍(图七),与莫高窟中唐时期洞窟中典型的吐蕃供养人形象一致,如莫高窟159窟维摩诘经变之吐蕃赞普礼佛图中赞普及其身后侍者[27],在时代上显然应属吐蕃。为便于叙述,下文中将这类彩绘木棺板画称为B类彩绘木棺板画。

图七 郭里木夏塔图M1 彩绘木棺板画B 侧板

图八 海西州民族博物馆采集彩绘木棺侧板

二 彩绘木棺板画中马队出行图像

(一)马队人员组成

1.A类彩绘木棺板画

用整幅画面表现马队出行的场景,马队人数多少不一,但人员组成一般都比较固定,往往是甲骑具装的持矟武士作为导骑走在第一排,紧随其后的是手持长条状红幡的骑者,接着是数量不一的骑者紧随其后。除走在前列的骑者身穿甲衣、头戴兜鍪外,其余众人多头戴前檐上翘、后檐略微上卷的宽檐尖顶帽,内着两侧开衩的小袖袍、小口袴,外罩领口系结的无袖对襟披风,脚穿黑色长靴。马匹头戴马面,鞍鞯齐备,颈部和背部披覆彩色织物装饰(图三、图四)。

2.B类彩绘木棺板画

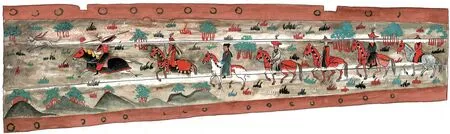

以图七郭里木乡夏塔图1号墓B侧板为例,马队出行图像位于整幅画面最上方中部,前导一骑手擎红幡催马奔驰,长幡飘卷,紧随其后的四人也骑马飞奔,第二骑仅见马的后半部分,前半部分被遮挡,第三人最引人注目,该男子头戴“黑色裙帽”,身穿翻领窄袖长袍,长袍两侧开衩,上衣领、袖处用红蓝两色的彩饰缘边,留八字胡须,身后二人一人翻身回头,张弓搭箭,一人俯身引弓射向飞奔的野兽。

3.A、B类木棺彩绘马队人员组成异同

B类彩绘画面中的马队出行图像与A类的差别仅在于人物服饰装束多为典型的吐蕃形象,构图方式、马队人员组成并无变化,显然两者之间联系紧密。在这一前后相沿的图像题材中有三个比较特殊的地方值得重视。第一,马队队列中间往往会有一位头戴“黑色裙帽”的骑者,地位显得十分特殊,如湟源古道博物馆藏彩绘木棺侧板中的第五骑(图三方框标注人物),从单体图像大小看,无论是骑者还是马,相比于画面中的其余骑者都明显被放大,似乎是图像设计和绘制者有意为之,意在突出其特殊地位。这位地位特殊的骑者头戴“黑色裙帽”,身穿交领开衩长袍,马头戴贴金马面,显得十分雄健。第二,马队队列中出现一种呈长条状的红色长幡,尺寸较大,往往由走在前列的导骑或走在第二列的骑者所持,从图中可清晰看到这种形制的“幡”(图三、图七~图九),图四马队出行图因画面漫漶不清,无法确定。第三,B类彩绘木棺板画马队出行图像中的导骑不再是甲骑具装,仅是身穿甲衣的轻骑兵,右手持矟,矟的刃部缀有胡部饰牙的“幡”,显示了时代风尚的变化,如图九马队出行图像中的导骑。

(二)马队出行图像解读

1.吐蕃苯教丧葬仪式

霍巍、罗世平、马冬三位学者都曾对最早发现的郭里木夏塔图1号墓B侧板中这类马队出行图像有过解读。米兰M.I.0018藏文简牍记载:“派出为祭降生时命宫守护神和祈求保佑的男女值日福德正神之本教巫觋师徒,助手悉若登、苯波雅堆,引神人期同温巴,小苯波赞粗慕阻,厨子梅贡,供养人卓赞,并带上祭降生男女命宫守护神、祈求福佑之各色彩幡,大虫皮勇士桑矫让,大虫皮勇士乞力,以及筑腊钵热”,罗世平据此指出画面中手持红幡的马队与简牍所说派出祈福祭神的人众性质相符,表现的应是送鬼祈福的场景,是专为送鬼祭神而派出的,属于葬礼的一部分,是由右侧所谓的“多玛超荐”场景接续而来[28]。马冬在《青海夏塔图吐蕃王朝时期棺板画艺术研究》中根据敦煌古藏文写卷P.T1042(第28~33行)关于吐蕃苯教丧葬活动仪式的记载,指出画面中导骑手中所持红色长幡就是吐蕃苯教丧葬活动“灵魂归附尸体仪式”中用到的所谓“仪轨飘帘”[29]。二者都认为这一场景与某种丧葬仪式有关。霍巍则认为“这个场面中出现的人物,联系到整个画面来考虑,应为前来奔丧的外邦宾客”[30]。罗世平、马冬之所以作出马队出行图像与吐蕃苯教某种丧葬仪式有关的解读,关键点或许在于都将马队出行图像中的条状红色长幡看作是吐蕃苯教丧葬仪式中用到的某种工具。但事实上马队出行图像及条状红色长幡,在青海馆藏彩绘木棺板画中皆多次出现,尤其在A类彩绘木棺板画中,马队出行图像甚至成为整个画面表现的唯一题材,如图三、图四。这些图像虽然都绘制在作为丧葬用具的木棺上,但丝毫看不出画面与让人悲痛的丧葬仪式有什么关系,反倒更像是表现日常出行画面,盛装马队悠闲地穿行在林木间。退一步讲,即使这一马队出行图像同样表现某种丧葬仪式,但也并非是吐蕃苯教的丧葬仪式,因为根据文献记载,吐谷浑人并不信奉苯教。此外,在一些表现日常生活的画面中,同样可以看到这种尺幅非常大的红色条状长幡,如在青海藏文化博物院展出的一幅表现盛大宴饮场景的彩绘木棺画面里,可以清晰看到同样的红色长幡出现在众人宴饮的场合(图一〇)。可见,马队出行图像与某种丧葬仪式有关、属于葬礼的一部分的解读似乎并不完全正确,至少是不适用于彩绘木棺板画中出现的所有马队出行图像。

图一〇 青海藏文化博物院藏彩绘木棺侧板(局部)

2.仪仗图像——兼具礼仪和护卫两种功能

这种红色条状长幡是何物,又具有何种功能,对红色条状长幡的正确认识成为解读马队出行图像的关键和重点所在。《周礼·春官·司常》载:“日月为常,交龙为旗,通帛为旜,杂帛为物。”郑玄注:“通帛谓大赤,从周正色,无饰。”[31]《释名·释兵》:“通帛为旃。……通以赤色为之,无文采。”[32]可见这种“通以赤色为之,无文采”的红色条状长幡实为旌之一种——“旃”。旌在先秦即已出现,其式细而长,系用羽毛编缀,通常用来指挥,其时田猎与作战均以轻车,旌便设在车后。不过汉代以来,旌已由羽旗易作帛旗,惟细而长的形制不变[33]。旌同样用于古代丧葬礼仪中,《礼记·檀弓上》孔颖达疏“士礼而有二旌,一是铭旌,是初死书名于上。则士丧礼为铭,各以其物书名于末,曰某氏某之柩,置于西阶上。葬则在柩车之前,至圹与茵同入于圹也。二是乘车之旌,则《既夕礼》乘车载旜,亦在柩之前,至圹,柩既入,圹乃敛,乘车所载之旌,载于柩车而还”[34]。此“乘车之旌”,《仪礼·既夕礼》贾公彦疏说是“旃”[35]。“旃”在士丧礼中使用为“摄盛”,即超越车服常制,以表贵盛[36]。或许正是因为“旃”具有“以表贵盛”的功能,至少从魏晋始,“旃”已出现在出行仪仗中,如甘肃嘉峪关5号魏晋墓和河北磁县湾漳北齐壁画墓中“旃”都出现在墓室壁画仪仗队列中(图一一、图一二)。

图一一 嘉峪关新城M5 前室东壁出行图

图一二 湾漳北朝壁画墓墓道西壁第40~45 人

根据礼仪用具“旃”的出现可以推测,马队出行图像是具有卤簿性质的仪仗图像。第一,以甲骑具装、右手持矟的武士作为导骑,是出行马队固定不变的组成部分,与汉墓中常见的车马出行仪仗图像和嘉峪关魏晋壁画墓中的马队出行仪仗图像皆以骑马武士为导骑的传统相一致,如嘉峪关新城M3、M5和M7墓室壁画中马队出行图像均以骑马武士为导骑[37],即使在出行仪仗图像发生明显变化的南北朝时期,前有导骑的传统仍被保留,如北魏平城时期的山西大同沙岭村北魏太延元年(435年)墓和智家堡北魏木棺彩绘中的仪仗队列[38],队列最前方都是以骑马武士为导骑,而且随着军事制度的变化,南朝拼镶砖画中的仪仗图像也开始以甲骑具装的武士为导骑[39]。第二,与这一时期中原汉地出行仪仗图像以牛车鞍马指代核心人物墓主不同,棺板画中马队出行仪仗图像并不见牛车鞍马,而是通过绘画技法的处理,即用人物之间大小比例关系来突出画面人物的主次关系,如湟源古道博物馆彩绘木棺侧板马队出行图中的第五骑(图三方框标注人物),比例明显大于画面中其余骑者,使观者对画中人物的主次关系一目了然,同样达到了突出出行仪仗队伍中心人物的效果。第三,马队出行图像中人物多内着袴褶,外罩无袖对襟披风,且披风上多有贴金装饰,异常华丽,这些都是装饰功能大于实用功能,类似的服饰装束多见于北魏至北齐时期的壁画墓中,如山西大同沙岭村北魏太延元年(435年)壁画墓、北齐湾漳大墓墓道西壁和茹茹公主墓墓道西壁北端下栏的仪仗图[40]。此外,并无实用功能的仪仗用品贴金马面也被大量使用,马匹装饰异常华丽。

因此彩绘木棺板画里马队出行图像与丧葬仪式本身并无关系,而是表现墓主身份和威仪的仪仗图像,兼具礼仪和护卫两种功能,马队中出现的条状红色长幡也并非藏文简牍中“祈求福佑之各色彩幡”或“灵魂归附尸体仪式”中用到的一种“仪轨飘帘”,而是重要的仪仗用具“旃”。郭里木下塔图1号墓B侧板中的马队出行图像虽不再是整个画面中唯一的表现题材,但图像性质并未变化,仍是表现墓主身份和威仪的仪仗图像。

三 马队出行图像的图像学意义

具有卤簿性质的出行仪仗图像是自汉代以来十分常见的墓葬装饰题材,南北朝时期以牛车鞍马为中心的出行仪仗图像,成为北朝壁画墓中表现人物身份的一种固定模式。郑岩认为出行仪仗中无人乘坐的牛车鞍马是为墓主灵魂准备的出行工具[41]。巫鸿在对北齐时期墓葬壁画中的出行图进行分析研究时表达了相同的观点[42]。徐岩红也持有同样的观点,并进一步指出出行图的出现与北齐民族的胡化有关,是将殉葬转化为墓葬中的图像,是生者馈赠于死者在冥土的身份象征,反映的是生者对于死者在阴间的理想生活,而非墓主生前拥有的写照[43]。

但随着时代变迁,生死观的变化,以及墓室营建者或墓主的特殊需求等多种原因,出行图的功能目标也就不免有许多差异,需要具体问题具体分析。一方面要立足于图像本身,另一方面要注意与同一墓室中其他装饰图像之间的紧密联系。青海彩绘木棺装饰图像经历了由早期吐谷浑时期相对简单到后期吐蕃时期较为复杂的转变过程,但在这一转变过程中图像题材的选择并未发生改变,始终都是以耕作、宴饮、放牧、射猎等生产生活题材为主。湟源古道博物馆收藏的完整的A类彩绘木棺侧板共计6块,其中侧板1~3绘制以穹庐毡帐为中心的奉食、宴饮、生产劳作等日常生活场景[44],侧板4~6整幅画面则集中表现在林间穿行的马队[45],从尺寸、用色、构图方式看,侧板3与侧板5极有可能是属于同一具木棺的左右侧板。其余4块侧板之间的组合关系虽不得而知,但可以看出马队出行和表现日常生活场景的图像是这一时期彩绘木棺最主要的装饰题材,两者常伴随出现。B类彩绘木棺板画亦是如此,除郭里木夏塔图出土彩绘木棺中“灵帐举哀”这一可能直接与丧葬仪式有关的图像外[46],画面仍是以表现日常生活场景的图像为主,具有浓郁的生活气息。此外,彩绘木棺板画里出行仪仗图像的中心人物(或墓主)是出现在画面中的,这与北朝时期北方地区壁画墓里出行图像中心人物(或墓主)是以空着的、无人乘坐的鞍马牛车来指代的大为不同。可见,彩绘木棺板画里的马队出行仪仗图像与画面中出现的宴饮、奉食、耕作图像一样,都源自生活,首先是对墓主世俗生活场景的反映和尊贵身份的象征,其次才表达了生者对死者的馈赠与理想,而这种馈赠与理想是与现实生活紧密相关的。

四 马队出行图像源流

出行仪仗图像自汉代以来就常见于墓室壁画和画像石、画像砖中,历魏晋南北朝直到隋唐时期仍出现在墓葬壁画中。或许正如彩绘木棺作为一种丧葬用具,被“青海道”沿线古代先民所接受和长期沿用,与区域间人口往来交流所带来的文化交互影响有关一样,因吐谷浑和吐蕃与中原地区往来密切[47],使得自汉代以来就出现在汉文化区域墓葬中的出行仪仗图像,同样也被“青海道”沿线古代先民吸收并运用到彩绘木棺装饰中。但墓葬中的出行仪仗图像并非千篇一律,彩绘木棺板画出行仪仗队伍中皆为骑马男子,显现出独特的地域特征。从古至今海西地区一直都是优良牧场,无论在吐谷浑时期还是吐蕃时期,生活在该区域的族群都是以畜牧为主,逐水草而居,以至于史料中记载生活在此地的吐谷浑人时多有“逐水草,庐帐居”[48],“逐水草,无城郭。后稍为宫屋,而人民犹以毡庐百子帐为行屋”[49],“虽有城郭,而不居之,恒处穹庐,随水草畜牧”[50]的生活习俗。海西地区特殊的地形地貌条件就决定了他们对中原汉文化区域物质文化的吸收是有选择性的,在这一过程中他们摒弃了牛车这种并不适合他们日常出行的交通工具,而选择骑马出行。这种全部由骑马男子组成的马队出行仪仗图像,或许更多受到了来自邻近地区河西魏晋壁画墓中马队出行仪仗图像的影响。

第一,由于魏晋时期的中原地区盛行薄葬,加之持续不断的战乱,这一时期的仪仗图像发现较少。目前发现的魏晋时期仪仗图像主要集中在河西走廊和东北地区,与东北地区仍多以马车为中心不同,河西地区出行仪仗队列不见汉代前后相连不断的车马,皆是骑马男子,在甘肃嘉峪关M3(图一三)、M5、M6、M7[51](图一四),酒泉西沟M7[52]、高闸沟墓[53]壁画中均可看到,呈现出鲜明的地域特色,尤其嘉峪关M5、M7中的出行仪仗队列,一改嘉峪关M3和冬寿墓方阵式的仪仗队列,采用横带式构图,这种简化了的出行仪仗图像正与彩绘木棺板画中马队出行图像一致。此外,这种采用横带式构图的出行仪仗图像很有可能对后来北朝壁画墓中绘制在长长的墓道两边,强调墓主身份等级的仪卫图像也产生过影响[54]。

图一三 嘉峪关M3 ∶02 出行图

图一四 嘉峪关M7 前室西壁(部分)

第二,时代较早的A类彩绘木棺板画都有一个共同特征,即每个侧板或挡板的画面外围都用淡淡的土红色勾画出细窄边框(图一、图三、图四),是一种较为普遍的绘制习惯。无论是这种在画面外围勾画边框的做法,还是勾画边框使用的颜料颜色都与河西魏晋壁画砖墓中壁画砖的画法如出一辙,这种惊人的一致性不能不使我们对两者之间可能存在的联系产生联想。中原传统多使用墨线勾线,使用色线尤其是土红色线条勾画边框是西域画家的习惯,从早在3世纪的巴克特里亚(Bactria)壁画就可以看到这种用土红色线条勾画图像边框的做法,是这一时期巴克特里亚壁画的标准图式之一[55],在7世纪前后的龟兹壁画和莫高窟壁画中均有表现。因此,魏晋壁画砖墓使用土红色线条勾画图像边框的绘制习惯最初或许就源自西域,由河西走廊传入海西地区。

第三,关于海西彩绘木棺板画中的“河西”因素,马冬等也有论述,他认为上文所述乌兰县茶卡镇茶卡乡出土彩绘木棺板画中的“鹞猎”图像与河西魏晋壁画墓中所谓“鹰猎”图像之间有清晰的粉本同源关系,两地之间的往来交流很有可能是通过唐人所言的“五大贼路”[56],即吐蕃从青海北部一线横切祁连山脉、入略河西走廊主要道路的总称,这些道路至少有九条[57]。这一观点是正确的,历史上青海与河西走廊之间虽横亘有高大的祁连山脉,但这并未阻碍两地通过山间垭口往来交流的步伐,且这种往来交流至迟在青铜时代即已开始。以青铜时代卡约文化与四坝文化的交流互动为例,卡约文化是广泛分布于青海境内湟水流域的土著文化,四坝文化则主要分布在甘肃河西走廊中西部武威、张掖地区,两地被高大的祁连山分割,但湟水流域卡约文化潘家梁遗址陶器类型和墓葬习俗都可以明显看到来自四坝文化的影响[58]。2019年青海省文物考古研究所在青海海北州祁连县境内柳沟台遗址更是发现了四坝文化与卡约文化共存的青铜时代遗址[59],可见两地之间的往来交流由来已久。

五 结语

丝绸之路“青海道”沿线彩绘木棺装饰传统始于鲜卑系统的吐谷浑人,作为吐谷浑族群文化的一部分,在“吐蕃化”政策的大背景下这一丧葬习俗传统并未消亡,但作为一种文化符号,其所表现的内容不可能不受到占主导地位的吐蕃文化的影响,这就是马队出行图像中人员组成在A类和B类彩绘木棺板画中虽没有变化,但除主体人物(头戴“黑色裙帽”者)外,其余众人服饰皆“吐蕃化”的原因所在。结合画面整体内容分析,A类和B类彩绘木棺板画中出现的马队出行图像是表现墓主身份和威仪的,具有卤簿性质的仪仗图像,兼具礼仪和护卫两种功能。一方面是对墓主世俗生活场景的反映和尊贵身份的象征,另一方面也表达了生者对死者的馈赠与理想,而这种馈赠与理想是与现实生活紧密相关的。

南北朝时期,由于南北对峙,特别是北魏占据河西走廊后,南朝与西域之间联系往来唯有选择穿越柴达木盆地的丝绸之路“青海道”,商人、使者以及佛教僧侣或在此停留,或经此东来西往,使得这一地区的历史文化受到来自不同地域、不同民族的交替影响,但其中汉文化的影响是最为深远和广泛的,具有卤簿性质的马队出行图像即是很好的证明。河西走廊则因地域临近,这种影响就显得更为直接和明显。