四川昭觉县里干塘东汉崖墓清理简报

凉山彝族自治州博物院

四川大学考古文博学院

昭觉县文物管理所

一 前言

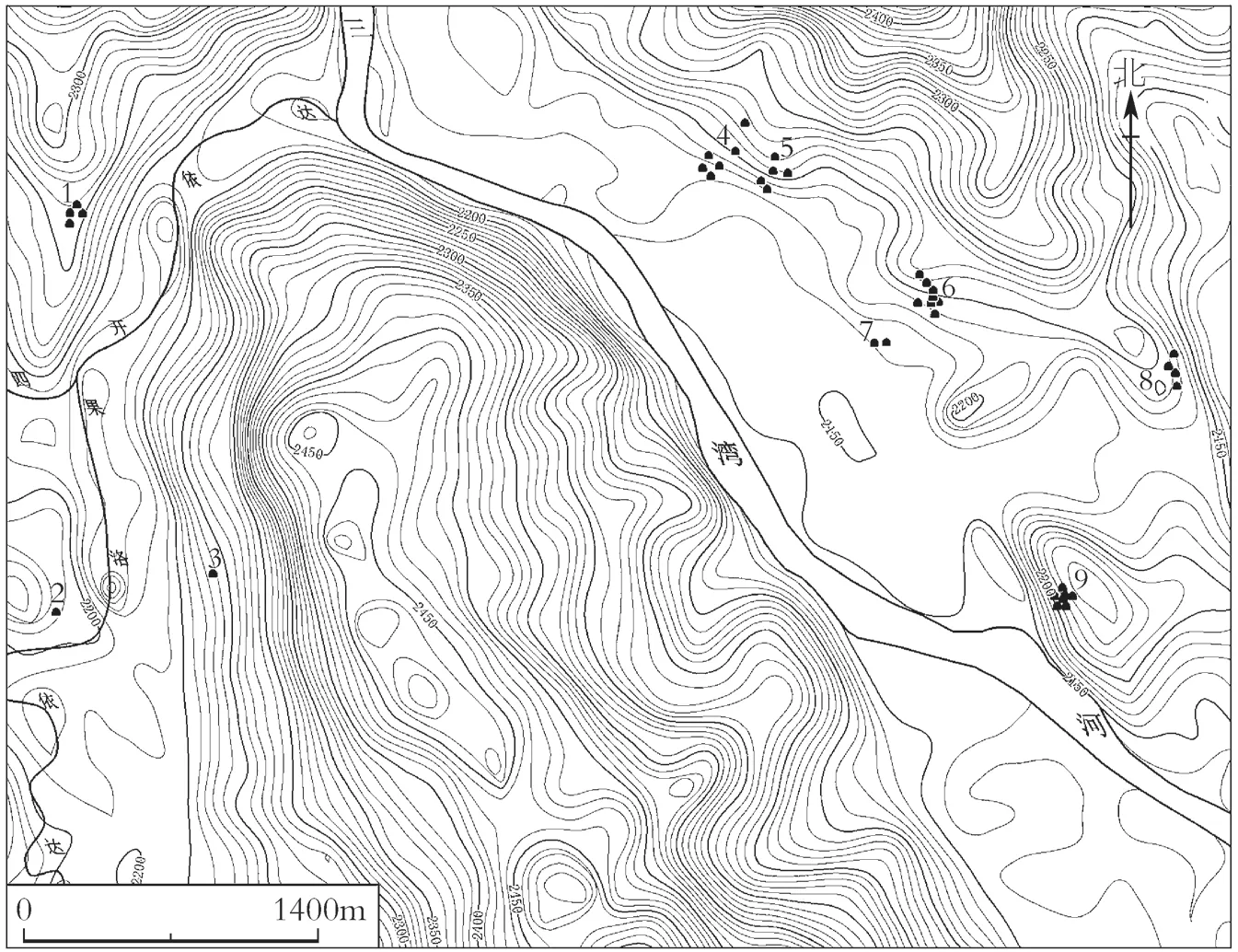

里干塘崖墓群位于四川省昭觉县四开镇洛且吾村竹里社里干塘,金姑拉达山丘南麓,坡度相对较缓,崖墓皆开凿于紫红色山体基岩(砂岩)上,背山面河。地理坐标为北纬27°57′1″,东经102°45′14″,海拔2250米(图一、图二)。2013年6月,洛且吾村村民在垮塌山洞内发现青铜器、陶器等后上报,经凉山彝族自治州博物馆(现凉山彝族自治州博物院)、四川大学历史文化学院考古学系(现四川大学考古文博学院)、昭觉县文物管理所考古人员调查,发现一座崖墓,清理出陶器、铜器、铁器等共计9件(套)随葬品。此次清理的崖墓与2011年在此地清理的3座崖墓属同一墓群[1],为与前三座崖墓编号衔接,该座崖墓编号LM4。前三座墓均位于山坡山坳处,处同一海拔高度,LM4位置稍高,与前三座直线距离约80米,高程相差30米左右,墓群中尚有两座崖墓因损毁严重未清理。现将此次清理情况简报如下。

图一 里干塘LM4 位置示意图

图二 LM4 周边环境

二 墓葬形制

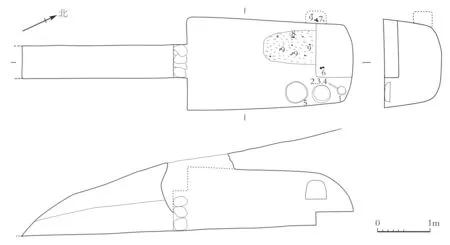

LM4开凿于坡度约60°的山崖上,墓葬整体朝墓道方向倾斜,北高南低,倾角约3°。墓道方向为205°。墓葬整体长约6.4米,由墓道、墓室和壁龛三部分构成(图三、图四)。墓葬除墓室顶部和墓门处垮塌损坏外,其余保存较好,未见盗扰痕迹。

图三 LM4 平、剖面图

图四 LM4 内部

墓道 平面呈长条形,残长3、宽0.6米。墓道底部较平,略向南倾斜,壁微弧。填土为黑褐色黏土,夹杂少量炭屑,无其他包含物。

墓门 开凿于墓室中部偏西位置。平面呈长方形,高0.78、宽0.6米。墓门原有石块封堵,因墓顶垮塌,仅残存底部石块。

墓室 平面略呈梯形,南宽北窄。顶为券顶,南部靠墓门处已坍塌。底部较平,北高南低,倾角约3°。墓室长约3.2、南部宽1.8、北部宽1.5米。墓室内到处可见凿痕,据其特点可分为三类:一为点状凿痕,多见于四壁及壁龛,大多无规律可循;二为条状凿痕,多见于后壁,条痕长约0.3、宽0.02米,多平行排列;三为片状削痕,多见于顶部,削痕长约0.15、宽约0.1米,多平行排列。顶部部分区域内片状削痕的底部可见到点状凿痕。底部有厚约0.1米的黄色淤土。在墓室北部靠龛台处有一黑色区域,呈长条状,长约1、宽约0.6米,包含有大量炭屑和铜钱。墓室内未见人骨痕迹。随葬品摆放在墓室东北角靠东壁处,有铜鍪、铜洗、铜刁斗、铜钱、铁三足架、铁削刀、陶甑。

壁龛 墓室北端偏西有龛台,龛台长1、宽约0.7、高0.25米。在距龛台高约0.25米的西壁上开凿有一壁龛,高0.36、宽0.4、深0.25米。龛台有厚约0.1米的黄色淤土,淤土内发现有铜钱、铁环及红色漆皮痕迹等。

三 随葬器物

有陶器、铜器、铁器等共计9件(套),多置于墓室东北角。其中陶甑、铜鍪、铁三足架应是一套炊具,陶甑在上,铜鍪居中,铁三足架在下,置于铜洗和铜刁斗之间(封三∶3)。

陶甑 1件。LM4∶2,泥质灰黑陶。直口,平折沿,方唇,深腹,上腹较直,下腹微弧,平底。底部有箅孔8个。口径36.8、底径20、高27.2厘米,箅孔径3.2~4.2厘米(图五∶1、图六)。

图五 LM4 出土器物

图六 陶甑(LM4 ∶2)

铜刁斗 1件。LM4∶1,敞口,直腹,平底,腹中下部有一根六棱形中空长柄。口径17.6、腹径13.6、底径8.8、柄长21.6、高6.4厘米(封三∶4;图五∶8)。

铜鍪 1件。LM4∶3,侈口,束颈,溜肩,鼓腹,近圜底。肩、腹交接处有一对对称环耳。腹部饰三周弦纹。口径23.3、腹径24.8、高20厘米(封三∶2;图五∶3)。

铜洗 1件。LM4∶5,敞口,宽沿略斜,方唇,折腹,平底。下腹两侧各有一圆形鼻钮。腹中部饰三周凸弦纹,凸弦纹到底中间有一道竖向凸棱。口径29.6、底径16.8、高13.6厘米(封三∶1;图五∶4)。

铁三足架 1件。LM4∶4,上部为圆环,加铸三支架。圆环直径31.2、高24.6厘米(图五∶2、图七)。

图七 铁三足架(LM4 ∶4)

铁环 2件。LM4∶6,大致呈“8”字形,中部拧成麻花状。残长9.9厘米(图五∶5)。LM4∶7,锈蚀严重,为2件铁环残件连接在一起,呈直角状。残长7.4、残宽7.2厘米(图五∶7)。

铁削刀 1件。LM4∶8,仅残存刃部。残长8.2、宽1.1~2.1厘米(图五∶6)。

五铢铜钱 约150枚。散布于墓室底部,排列无序。标本LM4∶9-1,“五”字交笔较弧,“铢”字的“金”字头呈三角形,“朱”字四点较长。直径2.6、穿径1.2厘米(图八∶1)。标本LM4∶9-3,“五”字交笔较弧,“铢”字的“朱”字高于“金”字,“朱”字四点较长。直径2.6、穿径1.3厘米(图八∶2)。

图八 LM4 出土钱币拓片

四 初步认识

里干塘崖墓群所在的四开坝子是大凉山腹心地区一个较为开阔的山间平坝,古代文化遗存十分丰富。凉山彝族自治州博物馆(现凉山彝族自治州博物院)、四川大学历史文化学院考古学系(现四川大学考古文博学院)、昭觉县文物管理所等单位联合在此开展了多年的考古调查与发掘,所获资料有石棺墓[2]、石盖墓[3]及包括居住遗址、屯戍遗址、砖室墓、崖墓、土坑墓等在内的汉代遗存[4]。汉代遗存中,崖墓数量较多,且分布相对集中。在四开坝子9个地点调查发现崖墓共38座,早期均遭到严重破坏,基本被盗掘一空。目前发现的有抵坡此崖墓群4座、馒头村崖墓1座、日呢么崖墓1座、里干塘崖墓群6座、坡右崖墓群5座、藤什来加崖墓群8座、吉瓦布博崖墓群2座、黑洛乃姐崖墓群4座、濮苏波涅崖墓群7座(图九)。这些崖墓均位于山坡半山腰,开凿于山坡向阳崖面,除馒头村地点崖墓朝向东南外,其余地点崖墓均朝向西南,与河面的高差均在80~100米左右,具背倚山体、面临河谷的地形特点。崖墓在大小、数量上虽有不同,但大多三、五墓为一组,相对集中地分布于一个小范围内,体现了其自身可能具有的内在关联。

图九 四开坝子崖墓群分布图

从墓葬出土器物看,铜鍪、陶甑和铁三足架组合的一套炊器很有特色。三足架和釜或甑的组合,在西南地区较为常见,如成都凤凰山1号墓[5]、重庆万州天丘墓葬[6]、贵州赫章可乐[7]、四川西昌礼州遗址[8]等均有同类组合器物出土。据研究,东汉时期的三足架架足上加有架箍,同时存在的还有一种圆架托三足架[9]。LM4出土的这套符合东汉三足架的特征。

关于铜鍪的研究颇多[10],鍪与釜非常相似。一般来说釜为大敞口、无领、无耳。鍪的口部比釜小,肩以上收缩成明显的颈,带单耳或双耳,为球底、圜底或平底的罐状炊器。LM4出土铜鍪(LM4∶3)与云南大关岔河崖墓出土铜鍪(M3∶22)形制基本一致[11],属于东汉早期鍪的形制特点[12]。刁斗由鐎斗演变而来,但不同之处在于刁斗已不再是酒器,而是炊具[13]。LM4出土刁斗(LM4∶1)与云南大关岔河崖墓M1∶11[14]、四川绵阳何家山崖墓HM1∶28[15]、绵阳朱家梁子M5∶7刁斗[16]形制比较相近,年代应大体相当。LM4出土铜洗(LM4∶5)与云南大关岔河崖墓出土铜洗M3∶11[17]基本一致,应同属于东汉时期。

从上述几件出土器物看,铜鍪的底、腹部和陶甑的腹部皆有烟炱痕迹残留,应为实用炊具。从器物本身形制来说,它们似乎属于东汉早期,但墓葬中还出土了数量较多的铜五铢钱,五铢钱的“五”字交笔较弧,“铢”字的“朱”字高于“金”字,“朱”字头呈三角形,四点较长,从钱文书写的规范程度看,其铸造年代应为东汉中晚期,所以LM4的年代定在东汉中晚期较为适宜。

在四开坝子发现的崖墓,大多遭破坏严重,随葬器物甚少,对其年代的判定较为模糊,这些崖墓的构筑方式、形制特点与里干塘L M 4 基本一致,年代应相当,同为东汉中晚期。此外,在四开坝子发现的崖墓位于黑洛社遗址[18]附近,黑洛社遗址是一处汉代聚落遗址,从近年的调查和发掘情况看,黑洛社一带汉文化遗存十分丰富,除了崖墓、砖室墓外,另有印章、石表等价值较高的遗物发现,尤其是两块石表,共400余字铭文,铭刻内容有“缮治邮亭”“书赐复除”“治水”及“常屯”等[19],为确认相关遗存的年代、性质提供了确凿依据。四开坝子的汉代遗存年代相近,且都分布在黑洛社遗址周围稍高的坡地上,其密集程度在凉山乃至整个西南地区都不多见,表明四开坝子一带极有可能是当时的人群聚居中心。值得注意的是,在四开坝子发现的崖墓仅分布于三湾河流域,是川西南地区发现的唯一崖墓分布地点,处于西南地区崖墓分布范围的最西端,为研究中国崖墓的分布、四川地区汉晋时期墓葬制度、大凉山腹心地区的古文化遗存及汉夷关系等问题,提供了很有价值的考古材料。四开坝子的这些汉代文化遗存,不仅体现了多种文化因素的交融,丰富了对大凉山腹地考古学文化的认识,还反映出中央王朝对大凉山一带的控制方式,对研究东汉政权对西南夷地区的经略具有重要意义。

项目负责人:孙 策

调查:俄解放 吉克依各 赵德云 李 帅

张 亮 梁建荣 孙 策

整理:孙 策 吉克依各

发掘:俄解放 孙 策 吉克依各

摄影:俄解放 吉克依各

绘图:孙 策

执笔:孙 策 赵德云 俄解放 吉克依各

——兼论“纵向比较复原法”的可行性