司马错入蜀相关地理及其遗存研究

郑万泉 唐 飞

(四川省文物考古研究院)

秦攻灭巴蜀的军事兼并行动,是秦帝国战争史上的一个战略举措,也是中华文明史上的一次重大事件。通过这次军事行动,秦将巴蜀地区纳入秦汉帝国的地理版图,促进了秦统一,加速了巴蜀文化汇入中华文明多元一体格局的华夏化历史进程。司马错等人领军入蜀,则是这一历史事件的关键节点。

司马错为司马迁的八世祖,其人在《史记》中虽无传记,但司马迁在灭蜀平叛、伐魏攻楚等关键历史事件中对其着墨甚多。司马错一生经历了秦惠文王、秦武王、秦昭襄王三朝,为秦国立下赫赫战功,为后来秦始皇统一六国奠定了基础。其于公元前316年首次入蜀,随后又连续两次带兵入蜀平叛,直至蜀地平定。

一直以来,学界多将研究重点聚焦在秦灭巴蜀的历史意义上,对司马错举兵入蜀的相关问题研究较少。该问题的提出,有助于促进对蜀道历史变迁及道路网络构建等问题的再思考,也有助于推动秦蜀古道历史文化线路及其相关区域考古研究工作的进一步开展。

一 石牛道(金牛道)的历史变迁

《华阳国志·蜀志》载,公元前316年,秦惠文王派遣“大夫张仪、司马错、都尉墨等从石牛道伐蜀。蜀王自于葭萌拒之,败绩。王遁走,至武阳,为秦军所害。其相、傅及太子退至逢乡,死于白鹿山,开明氏遂亡。凡王蜀十二世”[1]。可知司马错入蜀的路线应是经“石牛道”(金牛道)入蜀,在“葭萌”发生了一次大型战斗,蜀王战败,退至“武阳”后被秦军所杀。下文即以石牛道上的白水关、葭萌等地为重点,对史料所载不同历史阶段石牛道(金牛道)的线路走向进行梳理。

战国至秦汉时期史料中未见对金牛道路线的明确记载。无论是蜀人赂秦,还是司马错、张仪入蜀,以及数次针对蜀地的平叛,在文献中都是寥寥数语;甚至到西汉时期张骞通西南夷,更始帝时李宝将兵攻蜀的具体路线,在史籍中也均未见记载。但有限的史料可以佐证,白水关是早期蜀道的重要节点。

“白水关”最早见于《后汉书》,共有两条记载:一是建武元年(25年)公孙述自立为天子后,派遣将军侯丹“开白水关,北守南郑”[2],“南郑”即今汉中;二是阳嘉三年(134年)前后,李固在遭诬平反后,被贬而挂印归家,“出为广汉雒令,至白水关,解印绶,还汉中,杜门不交人事”[3],“雒”应为现在的德阳广汉市。从上述两条记载可以明确至迟在东汉初年,白水关就已经是从汉中至成都的必经之地。

《三国志》中虽无关于白水关的直接记载,但裴松之在《先主传》注中引用了《典略》的内容,建安二十四年(219年),刘备“起馆舍,筑亭障,从成都至白水关,四百余区”[4]。实际上,建安二十三年(218年),在马鸣阁就发生过一次重要战斗,刘备“遣陈式等十余营绝马鸣阁道,(徐)晃别征破之,贼自投山谷,多死者。太祖闻,甚喜,假晃节,令曰:‘此阁道,汉中之险要咽喉也。刘备欲断绝外内,以取汉中’”[5]。而所谓“马鸣阁”的位置一直以来并无疑义,即今地处白龙江左岸的三堆镇,如清代县志中就有关于马鸣阁的记载,马鸣阁“在治北五十里,白水之岸,……今白水岸粗石站之偏桥是也”[6]。这些史料表明,无论是白龙江畔的马鸣阁,还是白水关,它们在三国时期仍然被认为是控制成都与汉中之间交通的军事要地。

古人对道路的营建与使用一般具有延续性,结合东汉至三国时期史料记载,“我们有理由确信,先秦、秦汉时金牛道(古称秦汉金牛道)均经白水关”[7]。

“葭萌”在秦汉时期又被写作“葭明”,《汉书·地理志》载:“广汉郡,……葭明,郪,新都,甸氐道,白水出徼外,东至葭明入汉……”颜师古注曰:“明音萌。”[8]西安市附近出土的秦代封泥中发现有“葭明丞印”,该印被认为是秦代葭明县的县丞用印[9]。湖北张家山M247出土《二年律令·秩律》中也有“葭明”作为六百石秩级的县名[10]。

“葭萌”最早见于《史记·货殖列传》:“秦破赵,迁卓氏。……诸迁虏少有余财,争与吏,求近处,处葭萌。”[11]“葭萌”作为地名则见于《华阳国志·蜀志》:“蜀王别封弟葭萌于汉中,号苴侯,命其邑曰葭萌焉。”[12]

此时的葭萌邑,不仅是苴侯的封地,很可能也是古蜀北部的一个地方建置单位,其疆域应包括汉中盆地。任乃强《华阳国志校补图注》认为“此苴侯始封之时间,当在周安王十五年(前387年),故安王二十五年(前377年)蜀由此区伐楚,取兹方”[13]。其依据应该是《史记·六国年表》中秦惠公十三年“蜀取我南郑”[14]。由此,金国林认为“苴侯获封时间即使不在周安王十五年,也应在此后不久。此时的葭萌邑疆域范围应包括汉中平原至川北地区及甘东南地区”[15]。

葭萌作为一座城的记载主要出自《水经注》和《华阳国志》。《水经注·漾水、丹水》载:“白水又东南于吐费城南,即西晋寿之东北也,东南流注汉水。西晋寿,即蜀王弟葭萌所封为苴侯邑,故遂名城为葭萌矣。刘备改曰汉寿,太康中,又曰晋寿。水有津关。”[16]《华阳国志·汉中志》在“晋寿县”条目下也称:“本葭萌城,刘氏更曰汉寿。……大将军费祎葬此山”[17]。费祎墓在今昭化古城东南。

至于苴侯被封的“葭萌城”所在地,目前仍在探索。但通过上述史料可以明确,汉晋时期“汉寿城”“晋寿城”的位置应当就是现在的昭化古城。

金国林根据《三国志》中对刘备克蜀和魏军伐蜀的描述,推测汉晋时期石牛道南段(自葭萌至成都)路线为“由葭萌(今昭化,刘备最初驻守之地)经剑阁(今剑门关,姜维拒钟会之处)、梓潼县(今梓潼,王连拒刘备处)、涪县(今绵阳,刘璋自成都迎刘备,刘璋遣张任、刘璝拒刘备处)、绵竹(今德阳黄许镇,李严降刘备处、邓艾破诸葛瞻处)、雒县(今广汉,刘备、庞统攻雒时庞统丧生处),最后至成都”[18]。

唐宋时期的金牛道已不将白水关作为主线,而是从勉县向西南,经宁强县大安镇、代家坝镇,到达阳平关镇,随后沿嘉陵江而下,过燕子砭后,直接折南继续沿嘉陵江东岸,经筹笔驿,直抵广元。《舆地纪胜》载:“筹笔驿,在绵谷县,去(利)州北九十九里,旧传诸葛武侯出师尝驻此。”[19]广元千佛崖最早开凿于北魏晚期,而其兴盛于唐代的建造历史,也从侧面佐证嘉陵江道在唐宋时期已成为蜀道中的主要通道。唐玄宗、唐僖宗均由此道入蜀。

元明清时期的金牛道,因史料记载较多,不再一一赘述。其路线大体为从宁强大安镇西南的烈金坝向南而行,经五丁峡,过今宁强县城折向西南,翻越七盘关进入四川境内,随后过中子铺、朝天岭、明月峡直达广元。

自蜀道申遗及《中国蜀道》[20]出版以来,金牛道广元段不同历史时期的路线(图一)在学界已基本形成共识,大体可分为四个阶段——先秦时期、两汉至魏晋时期、唐宋时期、元明清时期。

二 现有考古材料对先秦蜀道的佐证

(一)“白水关”附近先秦遗存的考古发现

白水关位于今青川县沙州镇北部,因修建宝珠寺水库而被淹没,它是连接秦陇与巴蜀的重要节点,是古石牛道上一处重要的军事关隘。

西汉时,曾在此地设立白水县城。蜀汉时,白水县属阴平郡。《(道光)昭化县志》载:“汉白水县故城在今治北一百四十里白水镇北之西皇坝,城垣故迹犹存,扼阳平、阴平之要,而地势亦平旷,白水、西谷两环之。”[21]

20世纪80年代,此地陆续出土战国秦汉时期遗物,如都家坝出土的四孔玉石刀、“九年相邦吕不韦造”铭文铜戈、铜矛、“秦半两”铜钱等[22]。

1990年,四川省文物考古研究院在开展白龙江宝珠寺水电站考古调查时,确认了白水县城遗址的位置,其地望在当时沙州镇江边八队一带。白龙江沿岸发现有粗石栈、石碥道、栈道孔等遗迹[23]。

1996年,为配合宝珠寺水电站建设,在沙州镇丁家碥、五里垭、都家坝三处墓地清理发掘了数十座汉代土坑墓和砖室墓,出土了丰富的遗物[24]。

1979—1980年[25]、2010年[26],在青川县郝家坪墓地先后发掘了100余座墓葬,经整理研究发现该墓地具有鲜明的秦文化因素,推测为由关中秦地前往当地的移民墓地。尤其是M50出土了秦武王二年(前309年)“王命丞相戊更修为田律”木牍,木牍记载了秦武王二年有关农田管理的法律条文,其内容主要有更修田律、律令内容、修改封疆、修道治浍、筑堤修桥、疏通河道等几件大事,是研究秦国田律在蜀地推行情况以及探讨商鞅变法和秦国土地制度的实物证据,有重要的史料价值。

不仅如此,“武王二年”木牍的发现,表明在秦惠文王更元九年(前316年)张仪、司马错入蜀之后,秦人很快就展开了对巴蜀地区的治理,并将其作为向长江南岸及长江中下游地区推进的重要基地。司马错在秦昭襄王二十七年(前280年)“发陇西,因蜀攻楚黔中,拔之”[27],以及蜀守若于秦昭襄王三十年(前277年)“取巫郡及江南为黔中郡”[28]的史实都证明了当年司马错在与张仪廷辩时的高瞻远瞩。

白龙江沿岸发现的栈道与碥道,佐证了两汉时期该区域是作为联系汉中与成都两地的重要通道;白水县城旧治的确认,以及在沙州镇发现的多个汉代墓地,证明了沙州镇至少在两汉时期应该是一处较为重要的区域中心,而四孔玉石刀、“九年相邦吕不韦造”铭文铜戈等重要文物的出土则从另一方面证明了该区域的重要性。

因此,在沙州镇及青川县城附近发现的诸多考古遗存,都表明这一区域在先秦两汉时期的重要性。尽管目前还没有直接提及“白水关”的实物出土,但结合文献记载和考古资料来看,“白水关”的地望在沙州镇是可以肯定的,而这一点位的确定对讨论先秦金牛道的开通、走向,以及秦灭巴蜀所经过的路线等问题都具有重要的启示和实证作用。

(二)“葭萌关”附近先秦遗存的考古发现

1954年[29]、1995年[30],在昭化宝轮院墓地(现属利州区)先后发掘了25座船棺墓,出土陶器、铜器、铁器、秦半两钱等文物约280件。其墓葬形制和出土文物具有秦和巴蜀文化因素,该墓地是秦并巴蜀后,在“葭萌邑”范围内一处战国晚期至秦的墓地。

2013—2014年,在昭化镇大坪子墓地的发掘中,清理了战国至明清时期的墓葬79座,出土各类随葬品1300余件(组)[31]。从墓葬形制和出土文物判断,该墓地应是战国晚期至秦汉时期形成的。该墓地毗邻昭化古城,按照墓地多分布在城址附近的现象进行推断,不排除现昭化古城很可能也是秦灭蜀后至东汉末期的政治中心。

2022年以来,我们围绕昭化古城,在嘉陵江、白龙江、清江河的交汇地区持续开展考古工作,新发现1处新石器时代晚期遗址、3处十二桥文化遗址以及10余处汉代至明清时期的遗址和墓地。

尽管现在昭化古城主要为明清时期遗存,但其现存的一段汉代古城墙,以及古城西门外侧的苟家坪遗址均表明昭化古城的历史上延至两汉时期应该是肯定的,而更早的“葭萌邑”目前尚在探索之中。

但是从早年发现的宝轮船棺墓群,到近年来先后发现的摆宴坝遗址、石盘村遗址、先锋村遗址、天雄村遗址等一系列商周时期古遗址来看,这些遗址集中分布在嘉陵江、白龙江、清江河的交汇处。再结合秦封泥中与“葭明丞印”同时出现的还有“汉大府丞”“汉中底印”与“阆中丞印”,表明秦时在“汉中”与“阆中”之间确实存在“葭明”,也就是葭萌的建置单位。

综合上述考古发现,大体可以判断先秦时期的“葭萌关”或“葭萌城”很可能就位于陵江、白龙江、清江河的交汇区域,也就是现在的宝轮镇与昭化古城一线。但古城与古关的确定必须要有明确的考古遗存来佐证,就目前的考古材料还无法确认其确切位置。

(三)金牛道南段先秦遗存的考古发现

1988—2004年,德阳什邡城关战国秦汉墓地的发掘,共清理战国至西汉时期墓葬98座,出土随葬品1096件[32]。

2011—2012年,在德阳罗江县周家坝船棺墓地发掘了战国至秦汉时期墓葬83座,出土器物260余件[33]。

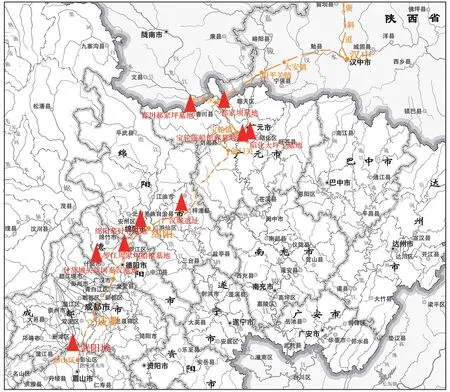

2020年,绵阳茅针寺M1出土秦“三年吕不韦”铜戈,戈铭为“三年相邦吕不韦造,寺工詟,丞义,工成”十五字,内背面铸有“寺工”二字[34](图二)。

图二 石牛道附近重要文物点分布图

除上述墓葬资料外,金牛道南段目前还存有3处两汉至三国时期的郡治、县治遗址,分别是作为西汉广汉郡郡治的梓潼西坝遗址、位于德阳旌阳区的绵竹古城遗址、位于成都青白江区的新都城遗址。尽管这些古城遗址的年代略晚,但道路是城址的连接线、城址是道路的交汇点,就如前文所言,一条道路应该有其延续性,尤其是在梓潼以南的路段,已经属于成都平原区域,受自然灾害影响而发生大范围改道、改线的可能性较低。

因此,结合两汉时期金牛道南线的大体位置和沿线发现的先秦时期遗存,可推知先秦时期金牛道南段的路线应与两汉至三国时期基本一致。

(四)武阳城的考古发现

如果说成都是金牛道南端的起点,那位于成都南部的“武阳”则是古蜀开明王朝的终点。《华阳国志·蜀志》记载,蜀王在葭萌关之战失败后,“王遁走,至武阳,为秦军所害。其相、傅及太子退至逢乡,死于白鹿山,开明氏遂亡”。

至于秦灭巴蜀时武阳是否建置的问题,在宋、清史料中也多为推测,如《太平寰宇记》云“故武阳城,在县东北十五里。相传云秦惠王时,张仪所筑”[35]。《读史方舆纪要》载“武阳城,县东十里。相传蜀国故城也。秦惠王使张仪伐蜀,开明拒战不胜,退走武阳,即此。秦因置武阳县。汉因之”[36]。而史料中关于武阳城建设的明确记载则来自《华阳国志·蜀志》,“太初四年,益州刺史任安城武阳”[37]。太初四年为公元前101年,结合当时犍为郡其他县治的情况,此时的营建很可能为扩建或改建。因此,武阳很可能也是秦汉郡县制中较早设置的地区之一。

武阳故城遗址自20世纪80年代发现以来,期间历经多次考古调查与勘探,“该城平面呈扇形,城的东侧和北侧设有壕沟,面积23万平方米。钻探发现有城门和道路等设施。此外在城址的外围发现有成片的墓地和窑址”[38]。但历年的考古结果均表明该城址的时代为汉晋时期,并未发现先秦时期遗存。

三 司马错入蜀的行军路线

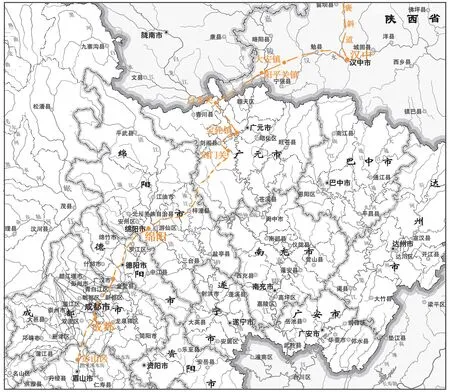

结合历年来对金牛道的研究及金牛道沿线的考古成果,推知司马错入蜀时的行军路线应沿先秦时期的金牛道而行,以白水关为重要节点,其路线大体为:自陕西咸阳经褒斜道至汉中向西,至勉县向西南,经宁强县大安镇(古金牛驿、金牛关)、阳平关镇(古阳安关、关城),自燕子砭镇西南渡过嘉陵江,由陕西宁强县广坪镇抵四川青川县沙州镇(古白水关),沿白龙江西南至利州区宝轮镇,溯清江河西岸至今剑阁县城,沿大剑溪雷鸣谷而上,越剑门关经武连驿抵梓潼县,历绵阳市(古涪城)、广汉市(古雒城)至成都(图三)。

图三 司马错入蜀路线示意图

但这条线路的确定仍是采用“连点成线”的方式,目前在关键节点上仍存在不少问题,例如沙州镇至三堆镇已被宝珠寺水库所淹没,几条河流两岸的很多关键区域多被现代建筑所叠压,均已无法开展进一步工作;葭萌城邑或葭萌关的确切地点尚需进一步探索;目前宝轮镇至下寺镇、剑门关路段除宝轮船棺墓地外,尚未发现有其他先秦时期遗存等等。

因此,继续以广元为中心开展蜀道沿线地下遗存的考古工作,以战国至两汉、三国时期遗存为核心关注时段,重点开展对古城址、古聚落的调查与勘探;同时开展对蜀道的系统考古调查,梳理金牛道的走向及其与东侧米仓道、荔枝道,西侧阴平道之间的次级交通孔道,不仅对探索司马错入蜀的确切路线具有现实意义,更对探索古代大蜀道各个时期交通网络体系具有重大价值。

尽管目前已经可以对不同时期的蜀道变迁做出一个大概论断,尽管不同学者对先秦时期路线的走向还有不同的认知,但蜀道在任何历史阶段都不是简单的一条道路,而应该是一个包括不同等级道路的干线与支线交织的交通网络系统。在这个系统中,无论是一条道路的废弃与重生,还是干线与支线的角色转换,都是历史进程中的表象和缩影。

在大蜀道的历史框架下,诸如新石器时代、商周、三国、唐宋等不同的历史阶段都书写了精彩的篇章,留下了大量的遗址、墓地、城址等重要文化遗存和历史故事,这对探索甘青地区彩陶文明的入川路径、阐释巴蜀地区纳入中华民族共同体意识进程等重大课题都具有重要意义。