蜀道金牛道北段改线的地理背景与考古学证据

邓阿莲(北京大学考古文博学院)

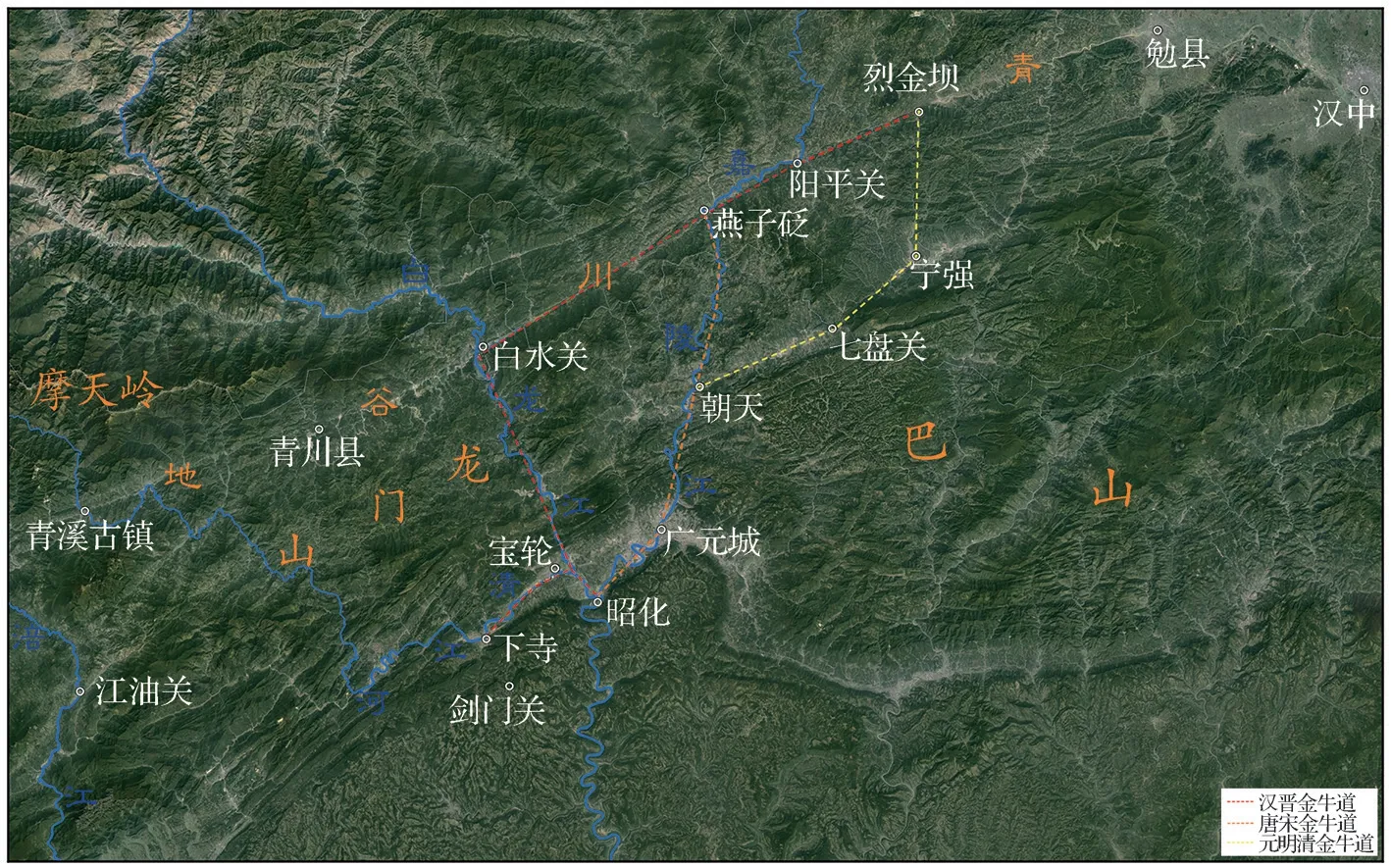

金牛道,又称石牛道,是秦蜀古道中的巴山通道之一,沟通汉中盆地与四川盆地,历代都是川北交通中最重要的国家官道。以昭化古城或广元城为界,可将其主干线分为南、北两段,这两段在历史上都曾有过改道。南段改道的时代较晚,持续时间不长,大约在明洪武至清康熙年间,因此可考的文献也较多,脉络基本清晰,已有学者对这次改线的原因和过程做过细致梳理与论证[1]。而北段的改道情况则复杂很多。首先是时代早且持续时间长,从战国持续至元明清三代;其次是改线次数更多,分别在隋唐和元代有过两次大的变化;然后是涉及的地理范围较大,包含多条地理通道;最后,也是最大的难点在于这两次改道的具体时间和成因都缺乏直接的文献证据,仅能通过少量有关战争的记载以及文人墨客的诗词歌赋等来进行推测,以往的蜀道研究对此已有过一些探讨。

清人李元就已提出:“汉晋大道由阳平关入蜀,缘白水东岸行,渡清水,经小剑戍西南,由剑溪古石牛道入蜀。”[2]严耕望将自白水关沿白水河谷至昭化的路线视为汉魏时代由秦(经汉中)、陇(经阴平)入蜀的正道,其中白水为必经之地,“盖当时路线,东路由汉中西行入阳安关口,西渡嘉陵江至白水;西路由阴平桥头东南行亦至白水,与东路会合,再南至汉寿入剑阁也”[3],即白龙江下游河谷同时是汉晋金牛道和阴平道的正道。黄盛璋提出,秦岭通道接入剑阁道的位置自汉魏至明清时期是不断变化的,“秦岭入川通道都会于剑阁道,其合并之点,汉、魏、六朝在葭萌,隋、唐、五代、宋在三泉,元、明、清则在广元之神宣驿”[4]。史念海根据唐三泉县位于今宁强县阳平关镇附近提出,“金牛道当在嘉陵江畔,与后来经过宁强县的道路不同”[5]。李之勤则首次比较全面地梳理了这两次改道的历史文献证据以及不同时期道路的具体走向,并认为这种变化“既与当时政治军事形势、沿线社会经济发展状况有密切联系,也是金牛道北段选线不断优化的表现”[6]。孙启祥的看法和论点基本与李相同,同时他也提出魏晋南北朝时期金牛道沿线战事频繁,唐宋金牛道虽已开始兴起,但“有些仍自白水关道行,亦不乏沿嘉陵江出兵者”的观点[7],即汉晋金牛道和唐宋金牛道可能是并存过的。孙华在对蜀道年代的分期分段中,也认同了以上学者的看法[8]。

可见学术界对金牛道北段改道过程的看法基本一致,相关文献材料也得到了较好的梳理,不过始终缺乏从政区规划的角度讨论这一范围内行政中心的设置与转移,也未从自然环境出发考虑不同线路之间的地形差异,尤其没有利用考古发掘和田野调查的实物材料来进行佐证,因此本文尝试在这几个方面略做分析。

一 金牛道北段的变迁与政区规划

(一)汉晋金牛道

汉晋金牛道通常又被称为“白水道”,因为能够确定汉晋时期金牛道北段走向的最主要证据就是“白水”,其中包括三个层面:白水关,也称关头,是阳平关以南、昭化以北最重要的关隘;白水县,东晋以前这一空间范围内唯一、最大的行政据点;白水河谷(白龙江河谷),此间最便利的自然通道。上述学者整理的文献材料基本就是从这三个角度出发对其进行验证的。

目前有关白水关最早的记载是东汉初期公孙述割据蜀地称帝后,下令开白水关以巩固领土。《后汉书·公孙述传》载:“述遂使将军侯丹开白水关,北守南郑;将军任满从阆中下江州,东据扞关。于是尽有益州之地。”[9]这不仅说明东汉初年白水关是蜀地通往南郑地区(汉中)最重要的关口,也反映了通过此关口的路线应该形成已久。《后汉书·隗嚣传》载,针对公孙述的割据行动,汉光武帝要求隗嚣从天水伐蜀,隗嚣拒言“白水险阻,栈阁绝败”[10],可见自陇右前往蜀地也需要走白水江。东汉中期,李固曾被朝廷调任广汉雒城县令,他在任职途中到达了白水关。《后汉书·李固传》载:“出为广汉雒令,至白水关,解印绶,还汉中。”[11]李贤注引《梁州记》曰:“关城西南百八十里有白水关,昔李固解印绶处也。”到了东汉末年,刘备为夺取益州与刘璋发生了益州之战,其中多次涉及白水军、白水关(关头)等地。刘备顺利入主成都后,在成都至白水关的道路上设置了许多馆舍亭障,以保障道路通行。《三国志·蜀志》载建安十七年(212年):“璋敕关戍诸将文书勿复关通先主。先主大怒,召璋白水军督杨怀,责以无礼,斩之。”裴松之注:“《典略》曰:‘备于是起馆舍,筑亭障,从成都至白水关,四百余区。’”[12]通过这场战争可以看出白水关在汉晋时期军事地理上的重要性,如《三国志·蜀志》载法正言:“又鱼复与关头实为益州福祸之门,今二门悉开,坚城皆下,诸军并破,兵将俱尽,而敌家数道并进,已入心腹,坐守都、雒,存亡之势,昭然可见。”[13]“鱼复”为重庆奉节白帝城,“关头”即白水关,分别为南、北两方向取水路和陆路入蜀的重要关口。以上几条文献便是汉晋时期入蜀需经过白水关的主要证据。

另外,还需分析汉晋南北朝时期这一地区的行政区划设置。两汉时期,金牛道北段行经地属广汉、武都和汉中三郡管辖,以广汉郡为主。《汉书·地理志》载:“广汉郡,……县十三:梓潼、汁方、涪、雒、绵竹、广汉、葭明、郪、新都、甸氐道、白水、刚氐道、阴平道。”[14]根据《中国历史地图集》中所绘西汉、东汉时期的《益州刺史部北部》图[15]可见,汉代在沔阳县西南、文县以东、葭萌(葭明)县以北的范围内,只有白水县这一个行政据点。道路的修建不仅能够连接起始目的地,还能带动沿线地区的发展,因此在古代交通的选线规划和发展演变过程中,作为枢纽的节点和路线本身同样重要,点、线结合才能构成一个完整的交通路网。两汉时期的行政区划证明了此时金牛道北段的选线必然会从白水县沿白龙江河谷南下到达昭化附近,而不会取用当时还没有行政据点的嘉陵江河谷。三国至西晋时期,虽然这一范围内郡一级的行政设置有所变化,如章武元年(221年)分广汉郡北部设立“梓潼郡”。但这期间梓潼郡属地唯一增加的“汉德县”在今昭化以南,并不在金牛道北段的行经地上,可见此时县一级行政区划也并无大的变动。

直至东晋孝武帝太元年间,今广元市区附近才开始有了正式行政区划设置。《晋书·地理志》载:“后孝武分梓潼北界立晋寿郡,统晋寿、白水、邵欢、兴安四县。”[16]邵欢县(又称昭欢县)的地望不明,有学者推测可能在朝天区嘉陵江边的沙河镇附近[17]。兴安县则是后世利州治所,即今广元城所在地。在其后的南北朝时期,兴安县发展迅速,南齐在此建置东晋寿郡,北魏改为西益州,梁改为黎州,西魏废帝三年改为利州(利州名称之始),北周沿袭不变,兴安县皆为其治所。《隋书·地理志》载:“后魏立益州,世号小益州。梁曰黎州。西魏复曰益州,又改曰利州,置总管府。大业初府废。”[18]

需要注意的是,虽然东晋南北朝时期在嘉陵江沿岸兴起了兴安县,这很可能会影响交通路线的选择,但汉晋金牛道的关键节点——白水县在此时不仅并未没落,反而在刘宋时期被升为了白水郡。《舆地广记·利州路》载:“白水镇,故白水县地,……宋曰平周,后又曰平兴,置白水郡。”[19]这再次印证了孙启祥所言,取白龙江、嘉陵江河谷的两条金牛道路线在南北朝时期应该是并行过的。只是金牛道北段自南北朝开始的逐步改道,使得早期金牛道路线走向这一重要史实,常因模糊了不同道路的使用时间界限而湮没无闻。

(二)唐宋金牛道

到了唐宋时期,金牛道北段自今燕子砭镇以南与汉晋金牛道分离,改走嘉陵江河谷,因此又被称为“嘉陵道”。关于唐宋金牛道的路线与地望,可考文献更多,如嘉陵江沿途的三泉、利州(绵谷)、益昌等行政据点以及大量驿站、山川河流等名称频繁出现在各种历史记载中,相关的考证文章也层出不穷,以严耕望《金牛成都驿道》一文最为翔实完备。根据严先生的考证,北段的行经地由北向南大致是:自金牛县至三泉县,然后沿嘉陵江东岸经老君祠、九井滩、五盘岭、嘉川驿、筹笔驿、龙门阁、朝天岭、望云岭、小漫天岭、深渡驿、大漫天岭、石柜阁、佛龛、绵谷县、桔柏渡至益昌县[20]。唐宋时期关于战争行军、文人商旅出游、官员赴职等取用金牛道的记载非常多,嘉陵道上有了空前繁忙的景象,最直接的体现便是蜀道诗歌的大量涌现,但地望考证和诗文研究都不是本文的重点,在此主要关注唐宋时期广元城的兴起与发展。

隋罢州置郡,改利州为义城郡,领县七,将治所兴安县改为绵谷县。唐高祖武德元年(618年)又改义城郡复为利州,二年置利州总管府,贞观六年(632年)府罢。天宝元年(742年)改曰益昌郡,乾元元年(758年)复曰利州,属山南西道,乾宁四年(897年)置利州昭武军。唐代武士彟、颜真卿、崔宁、沈长源等多位名臣均曾任利州刺史,贞元年间欧阳詹行经利州时见其地物阜民丰,特作长诗《益昌行》赞美州牧沈长源的为政佳绩。五代基本沿袭唐制,今广元城同时为县、州、军治所。

北宋初年仍置利州昭武军。开宝五年(972年),改所属益昌县为“昭化县”,此为昭化名称之始。咸平四年(1001年)置利州路,景祐四年(1037年)改昭武军为宁武军,仍属利州路,治兴元府(汉中),但是管理全路钱粮赋税的转运使署却设在利州,说明当时广元一带经济繁荣,是川北地区军商物资的重要筹集和中转地,如天圣年间司马光之父司马池曾至利州出任利州路转运使[21]。

南宋置利州益川郡都督府,宁武军节度仍置,分利州路为东、西两路,后又屡分屡合。与北宋相比,南宋时期川北陕南地区的战略地位有了较大变化,主要是因为“陕西路的多数州县在南宋初期便已沦入金人之手,到绍兴十四年(1144年),原陕西路中仅阶、成、岷、凤四州为南宋政权所有,故并四州入利州路。南宋实际能掌控的西部前沿战区主要就是四川”[22]。川北陕南一带由北宋的内陆地区,在南宋转变为边战前线,利州在政治、军事、交通等方面的重要性愈加突出,因此南宋朝廷曾将不少核心部门和常设机构设置于利州。例如南宋初期四川宣抚司治所本在绵、阆之间,胡世将将其移至凤州河池县,后经郑刚中推荐,因利州战略地位十分关键而移治利州。《宋史·郑刚中传》载:“郑刚中……,为四川宣抚副使。刚中治蜀,颇有方略。宣抚司旧在绵、阆间,及胡世将代吴玠,就居河池,馈饷不继。刚中奏:利州在潭毒关内,与兴、洋诸关声援相接,乞移司利州。”[23]南宋全国四大总领所之四川总领所在设立之初就治于利州,四川转运司、四川制置司等机构也都先后自成都移治利州[24]。另外,南宋还在利州设置铸钱监以掌造钱币[25]。

隋至宋,绵谷县及其上级行政区划的名称虽历经更改,但今广元城所在地自隋代起便成为了整个金牛道北段行经地(甚至更大)范围内的政治中心,这一点一直持续至明洪武二十二年(1389年)广元由州降县以前,共维持了约800年。广元城是唐宋时期的川北军事重镇,凭借其地理优势,不仅代替白水县成为了汉中平原与成都平原交通线上的新节点,更是发展为上连关中、西接陇南、南达成都、水接重庆乃至整个长江峡路的核心交通枢纽,如北宋宰相宋琪所言:“又臣曾受任西川数年,经历江山,备见形势要害。利州最是咽喉之地,西过桔柏江,去剑门百里,东南去阆州,水陆二百余里,西北通白水、清川,是龙州入川大路,邓艾于此破蜀,至今庙貌存焉。其外三泉、西县,兴、凤等州,并为要冲,请选有武略重臣镇守之。”[26]因利州之重要性,在宋代还被称为“小益州”,《舆地纪胜》引《图经》曰:“时人又呼为小益,对成都之为大益也。”[27]

广元城的兴起也带动了其南侧同样位于嘉陵江沿岸益昌县(昭化古城)的发展。昭化凭借地处白龙、嘉陵两江交汇处以及金牛道北段水路和南段陆路交接转运点的特殊位置,也成为金牛道上的重要交通枢纽,古城东北角外跨嘉陵江的桔柏渡更是频繁出现在许多重要的历史事件之中。《资治通鉴》载同光三年(925年):“蜀主闻王宗勋等败,自利州倍道西走,断桔柏津浮梁;命中书令、判六军诸卫事王宗弼将大军守利州,且令斩王宗勋等三招讨。”[28]《旧五代史·康延孝传》载同光四年:“继岌至利州。是夜,守吉柏津使密告魏王曰:‘得绍琛文字,令断吉柏浮梁。’继岌惧,乃令梁汉颙以兵控吉柏津。”[29]

唐宋时期广元城的发展与金牛道北段的路线选择有非常密切的关系,白水、白水关开始逐渐从相关文献中淡出。隋改白水县为景谷县,到了唐以后则直接降为白水镇。至迟从隋代开始,金牛道北段正式从广元城通过,白龙江河谷一线就基本废弃了。不过这里说的“废弃”并非指这条路彻底不通行,而是指其不再是金牛道北段的主干道,但仍然是甘肃文县地区民间和军事上入蜀的通道。如大历十四年(779年),吐蕃与南诏分三路寇唐,“一出茂州,一出扶、文,一出黎、雅,……东川出兵,自江油趋白坝,与山南兵合击吐蕃、南诏,破之”[30]。

(三)元明清金牛道

金牛道北段在元代发生了第二次大改道。也是从元代开始,金牛道的具体路线有了正式的文献记录。据元《析津志》记载,从褒城至成都需要依次经过沔阳、金牛、罗村、镇宁、朝天、广元、临江、剑门、隆庆、垂泉、伯坝、绵州、罗江、汉州等地[31]。可见朝天以南的路线延续了唐宋时期的走向,最大的变化在于朝天以北,行经地包括“罗村”和“镇宁”二站。罗村站的位置,李之勤认为在“今宁强县城东郊的罗村坝”[32],德山认为在“烈金坝西南滴水铺”[33],嘉靖《陕西通志》载:“罗村驿旧基,在州北三里。”[34]笔者认为取其中“州北三里”一说更为可信。“罗村坝”是今天的村镇名,与古地名之间虽可能有延续,但罗村坝在今宁强县城以东约5千米,距离较远,与县城之间还隔着一条玉带河。元明清金牛道北段的走向是自宁羌州北面而来,穿州城后转向西南方向直接通往四川,应该并不会经过今天罗村坝的位置,因此罗村站位于县城不远处“州北三里”的可能性更大。而滴水铺虽也在州北,但是与《析津志》记载的距离金牛站“50里”的里数不够。“镇宁”站的地望也不明,不过肯定在宁强与朝天之间,除《析津志》外,仅在元李祖仁《广元路复行古道记》[35]中还有提及,尚不见于其他明清时期的文献中。

元代广元城的重要性并未削减,反而在元朝廷对陕西和四川的版图规划中始终占着举足轻重的地位,其军事战略功能也不断被强化。早在元宪宗三年(1253年),忽必烈就看中了广元的战略优势,命汪德臣修筑利州城,长期在此屯兵屯田。《元史·宪宗本纪》载:“三年癸丑春正月,汪田哥修治利州,且屯田,蜀人莫敢侵轶。”[36]《元史·李德辉传》也载:“时汪世显宿兵利州,扼四川衿喉,以规进取。”[37]元初置都元帅府,至元年间还曾将整个陕西四川行中书省从西安移治利州十余年。《元史·百官志》载:“陕西等处行中书省。中统元年(1260年),以商挺领秦蜀五路四川行省事。三年,改立陕西四川行中书省,治京兆。至元三年(1266年),移治利州。十七年(1280年),复还京兆。”[38]就在此间的至元十四年(1277年),正式改利州路为“广元路”,又继置广元府,广元之名始于此,寓意“广播元廷之德威”。更名的原因和过程在元章霔的《广元府记碑》中有非常详细的记载(图一)。此碑原立于广元县城政府街旧县衙门口,1974年迁入皇泽寺内作为文物保管,碑文则收录于嘉庆《四川通志》、道光《保宁府志》、民国《广元县志稿》等众多地方志中,概述了广元城是蒙宋争夺蜀地战争中的重要军事据点:

今上皇帝龙飞之十八年,至元丁丑,升利州为广元府。……岁在丙辰秋九月,阔端太子提兵下蜀,径入成都,不四旬,而东西两川从风而靡。丁酉以后,进讨连年,自利以西,浸为榛莽。癸丑冬,先皇帝畀今上以平宋事,上以利为秦蜀咽喉,命巩昌路便宜都总帅汪德臣移屯于此,为久驻计,寓兵于农,敌来则御,敌去则耕,南人不敢越足北向……。广元之义,其在《易》则曰广大配天地,其在《春秋》则谓一为元,今天下一统,其亦广元二字有以开其先乎!昔雍君开中胜,以西益为西蜀要冲,升曰成都,皆取其据要会也。郡名经改,在昔有之,矧今我国朝文轨一家,梯航万国,亘古以来,未有盛也,利之为郡,内而朝庭,外而川蜀,近而关陕,远而云南,诸郡将观国光,贡方物,使辙交驰,军帅行旅,何莫不颂圣天子明见万里,以府加之,非侈也。……昔以州名,今迁曰府,广配乾坤,元归宗主,伟哉圣君,德辈(备)文武,对扬天休,播名砆碔。

特仕佐郎广元路儒学教授章霔文

特仕佐郎广元路总管府知事王世明立石

至元二十六年(1289年)六月记[39]

正是因为对于元代的陕南川北地区而言,广元城如此重要,所以在金牛道北段的第二次改线过程中,广元城附近的道路就不可能有改动,发生变化的应是朝天以北经宁羌通往烈金坝的路段。明清时期,这一范围内的行政区划也有较大改变,最重要的是宁羌卫、宁羌州的相继设立。明以前,今宁强县城附近并未设置行政据点。两宋时属三泉县,元属大安县,洪武三年(1370年)撤销大安县,改属沔州。《明史·地理志》载:“宁羌州(本宁羌卫)。洪武三十年(1397年)九月以沔县之大安地置。成化二十一年(1485年)六月置州,属府。”[40]明《雍大记》所载更为详细:“洪武三十年,于沔县之羊鹿坪开设宁羌卫,隶陕西都司。成化二十二年(1486年),设州治于卫之南,隶汉中府,领县二。”[41]洪武三十年设立宁羌卫,自此宁强才正式有了政区设置。上述元代罗村站与明宁羌卫之间的关系目前虽然还不明确,但是根据道路的沿用规律而言,很有可能罗村站就在宁羌卫附近,也正是因为元代金牛道北段从这里经过,带动了沿线社会经济的发展,从而促成了明清宁羌卫的诞生。到了明中期成化二十二年,又升宁羌卫为宁羌州。清代废卫存州,直到民国年间才废州设宁羌县。

明清时期各类史书、地方志、游记数量庞大,对金牛道的位置、路程、环境乃至风土人情都有很详细的记载,可知金牛道北段的走向延续了元代。不过洪武以后广元城的政区地位有所下降,主要原因是阆中(保宁府)的兴起,一方面使得广元被降为县,隶属于保宁府;另一方面也导致金牛道南段的路线发生了重大改变[42],不过这并未影响到金牛道北段尤其是广元城以北的道路规划。

二 金牛道北段的地理背景

通过对汉晋至元明清时期金牛道北段政区设置和沿途城市发展演变情况的分析,已经基本明确了这两次改道的政治背景。但在文献记载的人文背景之外,研究历史地理最不能忽略的就是地理环境本身的情况,因为从古至今,道路的选择都与地形、水文等因素有着十分密切的关系,择利避害是首要原则,再加上金牛道北段改道历史十分复杂,更加需要考虑其中的自然条件。

嘉陵江自宁强阳平关镇流至今燕子砭镇岛湾村附近时突然向东南折,形成了一个近90°的转角,汉晋时期的入川通道在此并没有顺嘉陵江直接南下,而是与嘉陵江分离后继续向西南方向走陆路通往广坪镇,继而到达青川县沙州镇(古白水关)附近。沙州镇在白龙江沿岸,其下游约60千米处是白龙江与嘉陵江交汇处的昭化古城,沙州和昭化之间的道路直接取白龙江下游河谷是毋庸置疑的。汉晋金牛道北段为何会放弃嘉陵江河谷,选行燕子砭和沙州之间这大约60千米的陆路部分。在东起汉中盆地、西至涪江河谷这一范围内,除南北向的嘉陵江河谷以及西北—东南走向的白龙江河谷外,还有一条东北—西南走向、总长约200千米的山间谷地贯穿东西,形成一条比较直的自然通道,谷地以南为龙门山脉,以北为摩天岭,中间一部分属乔庄(西谷水)河谷。这条谷地南侧的山体还有一个著名的地质构造——龙门山断裂带(图二),不过谷地本身在历史文献和现代地理学中都没有正式名称(图二标志为“青川谷地”)。

图二 金牛道北段沿线地形图

人类最初开发交通,必定会首先考虑利用这种自然形成的通道,因此汉晋(包括更早)金牛道北段就取用了这条谷地的北侧部分。时至今日,沙州镇经青川新县城至青溪古镇(原青川县城)的543国道和121县道也是从这条谷地中通过的。然而这条谷地的重要性不限于此,其北端为汉中盆地,嘉陵江、白龙江、清江河(又名清水河、清竹河)均从谷地中穿过,谷地的南端又止于青溪,而青溪距离涪江河谷已经不远,阴平道上极其重要的关口“江油关”就位于青溪南侧的涪江边上,自江油关顺江南下就是绵阳。因此这条谷地虽从未被命名,但它在历史上一定发挥过非常重要的作用。

白龙江是嘉陵江的支流,嘉陵江发源于陕西凤县秦岭的代王山。黄盛璋早已提出嘉陵江对于川陕交通的重要性:“嘉陵江从陕甘两省边界地方奔腾而来,切穿了秦岭,切穿了大巴山,到了昭化以后,又汇来一支来自西固、武都的白龙江,流势就更加浩大,把盆地的北缘在广元、昭化附近切开了一个缺口,除了这条大水以外,就没有第二条河切穿巴山与岷山山地。”[43]那么早期金牛道在昭化以北,又为何会选择白龙江而不是嘉陵江河谷作为交通通道呢?虽然如今由于宝珠寺水电站的修建,白龙江下游的水文情况已经发生了重大改变。但是通过实地勘察仍然可以看出,沙州镇以南的白龙江河谷明显比阳平关至昭化之间的嘉陵江河谷更加宽阔,对早期金牛道而言这自然意味着更好的通行条件,尤其是三堆镇以南的河谷两岸地势平缓,多数路段不仅不需要修建栈道,可从河流阶地上直接通过,还能在河岸上形成一定规模的乡镇聚集点,例如石龙村老街。而昭化古城以上的嘉陵江上游河谷“深切于崇山峻岭之中,……多数地段河谷狭窄、水流湍急,河床满布卵石,……时常有崩塌、滑坡或泥石流发生。上游河道中多礁石与岩滩”[44]。同时,与嘉陵道、七盘关道上曾布设多处险要关口不同,白龙江道上著录于世的重要关口实际上只有白水关一处。白水关虽为汉晋时期金牛道北段最核心的关隘,实际上其本身地势却并不险峻,它的重要性主要是基于所处地理位置的关键性,即位于青川谷地与白龙江的交叉点上,可同时把控四个方向的交通命脉。

在白龙江与嘉陵江交汇处之上仅几千米处,又有一条名为清江河的河流汇入白龙江。清江河发源于青川县西北与甘肃文县交界的摩天岭大草坪,向东南经青溪古镇流至竹园坝,在竹园坝突然东北折,经上寺、下寺,最后在宝轮镇附近汇入白龙江。清江河使龙门山脉和剑门山脉之间又形成了一条东起宝轮镇、西至竹园坝的河谷,并且与上述穿过青川县城的那条谷地基本是平行的。清江河谷的交通功能在于,自白龙江边的宝轮镇顺此河谷而上,大约20千米就可直接到达下寺(今剑阁新县城),不必经过昭化古城,而下寺的对面就是大、小剑溪与清江河的交汇处,也就是说自下寺转而向南,溯剑溪而上便可到达大剑溪的发源地——剑门关。只不过相较于更为宽阔的清江下游河谷[45],剑溪一线的道路肯定是十分艰难的。即使在现代化交通的选线和建设过程中,清江河谷仍然发挥着重要的通行功能,建国后修建的宝成铁路以及2017年才通车的西成高速铁路均取行清江河谷以绕开剑门之险。

综上,龙门山脉以北、以南的这两条谷地,加上自甘肃而来的白龙江下游河谷,为南北朝以前的人们开发蜀地交通提供了最关键的地理条件。

到了隋及唐宋时期,嘉陵道成为金牛道北段的正道,古道自阳平关直接顺嘉陵江南下经广元到达昭化,不必绕行白龙江,比汉晋金牛道便捷,但是谷深崖绝、道狭路险,道路的开发与建设工程也应该更为浩大。广元城的选址位于嘉陵江东岸,是取嘉陵江道南下剑阁的必经之地,这里虽仍为山区,但是在嘉陵江和南河(古汉寿水)的交汇处形成了一个相对宽阔的冲积平原,这也是嘉陵江上游(昭化以上)沿岸最大的一处冲积平原,不仅有支撑城镇发展的水文和地形条件,更重要的是能够有效把控嘉陵江道这条新兴的南北要途。自此广元城便成为金牛道北段行经地的政治中心和最大聚落,嘉陵江也开始在川陕蜀道乃至沟通长江峡路的交通网络中承担着非常重要的水运任务。唐明皇回京后因思念入蜀途中所见嘉陵江水,命吴道子前去写生,便有了古代绘画史上“嘉陵江三百余里山水,一日而毕”[46]的传奇,嘉陵山水也因此闻名于世。南宋李曾伯在《丁亥纪蜀百韵》中描述了“牙樯嘉陵来,舳舻尾联属”[47]的繁荣景象,陆游也在取嘉陵江水路入蜀途中写下《自三泉泛嘉陵至利州》《赴成都泛舟自三泉至益昌谋以明年下三峡》[48]等诗。

自元代开始,金牛道北段的北侧部分又再次放弃了嘉陵江,选择从烈金坝转向正南,经五丁峡至宁强县城,翻七盘山入蜀,沿潜溪河(古潜水)经中子铺、神宣驿在朝天与唐宋金牛道汇合,这条路线一直为明清及民国时期沿用,即川陕公路的路线。与唐宋嘉陵道相比,元代改道后,朝天以北的部分失去了嘉陵江水路的支持,似乎更加“坎坷”。关于元明清三代金牛道再次改道的原因,孙启祥认为“缘于人们对交通便捷的要求和宁羌州的设置”[49]。也就是说到了封建社会晚期,由于社会经济的发展,尤其是道路修筑技术的进步,使得影响交通路线选择的各种因素的优先级可能产生了一些变化,自然环境的决定权重应该有所下降。在综合了地形条件、修筑技术以及地方社会经济发展状况之后,元代金牛道便再次改道,选择从宁羌州通过。

三 金牛道北段改道的考古学证据

不仅是金牛道北段,整个蜀道交通研究都始终以文献资料为主,和考古材料之间相对割裂。蜀道不仅是历史地理学的重要研究课题,也应该是交通考古需要重点关注的内容,如蓝勇曾建议历史交通地理的研究需要树立“考古学情怀”[50]。道路遗存的年代判断是目前最大的困难之一,而考古学有独立于传统史学研究的断代方法,不仅能根据道路附近相关遗存判断年代,也可以利用地层学和类型学对道路的形制进行排列分析[51]。

本文收集整理了金牛道北段沿线发掘的考古遗迹以及出土的部分可移动文物,并将其标志在地图上,然后根据它们的分布情况与不同时期的交通路线,尤其是文献记载不清楚的早期金牛道路线进行对照验证。

(一)先秦时期

先秦时代是四川古代交通史的萌芽时期,在历史文献中可以找到一些关于蜀地与中原、云贵地区之间存在往来的记录,例如“石牛粪金、五丁开道”的传说以及“栈道千里,通于蜀汉”的秦国版图等,但是仅根据文献并不能证实其具体路线。对于先秦时期川陕蜀道交通的讨论,考古材料的发现是极其重要的。

金牛道北段行经范围内的战国遗迹并不多(图三),主要集中在青川县境内和利州区南侧,包括郝家坪战国墓地[52]、都家坝战国墓地[53]、南丰村战国墓地[54]、宝轮镇战国船棺墓地[55]、宝轮转运站遗址[56]以及沙州镇征集的战国吕不韦铜戈[57]、宝轮镇征集到的多件战国巴蜀式铜器[58]等。另外在北端的汉中平原也曾发现过3座战国巴蜀式墓葬[59],西南端平武县响岩镇清理过一个战国土坑木椁墓群[60]。

图三 金牛道北段先秦至汉代遗迹分布示意图

在青川郝家坪墓地发掘了100余座战国时期的墓葬,是四川战国中晚期的第一大墓葬群,出土了包括秦武王二年木牍在内的500余件器物,而且木牍的内容多数都与道路的修治制度有关[61],这为研究先秦移民入蜀,秦、楚、蜀之间的文化交流,蜀道的形成和使用,秦灭蜀的历史进程等问题提供了珍贵史料。秦武王二年即周赧王六年(前309年),这一年秦国丞相甘茂伐蜀,秦《田律》便发布到了今乔庄镇附近。而当时的乔庄应该没有县一级的行政设置,那么能解释这里出现大量秦文化因素的器物,多半是由于此地处于彼时的交通要道上。都家坝、南丰村战国土坑墓地分别位于沙州镇白龙江的北、南两岸,是1990年对宝珠寺水库淹没区进行文物考古调查时发现的。都家坝遗址靠山面水,坐北朝南,共暴露土坑墓和砖室墓50余座,以土坑墓为主,较大规模的墓葬长4.2、宽3.3米,稍小者长2.4、宽1.2米,出土了不少铜、玉器,其中铜兵器既有中原因素也有巴蜀风格,尤其是长达63厘米的四孔大理石玉刀(图四),更是四川战国墓中的首次发现。2021年4月我们在调查广元市境内古道时,恰逢白龙湖水位下降,都家坝墓地部分暴露,在现场可以清楚看到大量当年发掘留下的墓圹。

图四 都家坝战国墓地出土四孔玉刀

宝轮镇的地理位置十分重要,宝轮战国船棺墓地位于一处三级台地上,南距清江河谷不足1千米,东距白龙江约5千米,1954—1955年共清理墓葬26座,其中20座为船棺葬,为战国晚期巴人墓地。转运站遗址位于宝轮船棺墓地西侧,出土文物与之近似。根据《广元文物志》记载,建国以来,广元市文物管理所在宝轮镇附近征集到了多件战国时期的巴蜀式铜器[62],例如1983年广元县文管所在宝轮土产门市部回收了2柄战国巴式花斑纹柳叶形剑等,推测这些铜器原也是宝轮船棺葬的随葬器物。1986年汉中市城北发现的3座战国墓是在汉中地区首次发现保存完整的巴蜀式墓葬。2006年平武响岩镇墓地清理战国土坑木椁墓15座,出土了绵阳市境内年代最早的漆木器,经调查和勘探,此地是一处重要的战国墓群,墓葬数量可达上百座。

观察以上几处遗址的位置,汉中发掘的巴蜀式战国墓位于金牛道北侧起点汉中平原内;都家坝、南丰村战国墓地以及吕不韦铜戈的出土地点都在沙州镇,也就是古白水关附近;宝轮船棺墓地位于清江河与白龙江交汇处,更偏向靠近清江河谷一侧。而嘉陵道沿线却从未发现过这一时期的考古遗存,包括昭化古城附近的遗址也基本没有明确早于汉代的。这足够证明先秦金牛道北段走向是自白水关南下至宝轮,然后转向西南取清江河谷通往剑阁方向。

需要注意的是,青川郝家坪墓地虽然看似不在汉晋金牛道北段的路线上,但它正处于上文指出的“青川谷地”中央,这仍然可以证明先秦时期秦人入蜀就是走的这条谷地,并且有一部分秦人并未选择在白水关附近顺白龙江河谷南下,而是在跨越了白龙江后继续沿着这条山间谷地向西南行,到达今乔庄镇所在位置。平武响岩镇墓地在江油关南侧的涪江边上,说明发源于岷山并穿越了龙门山的涪江河谷,在战国时期也曾作为交通通道使用,并且很可能与郝家坪墓地所在的谷地之间发生过一定联系。

(二)秦汉时期

汉代金牛道北段沿线的遗迹主要集中于四处:

第一处仍然是白水关附近,包括古白水县城址[63]及其附近多处汉墓群,如五里垭汉墓群[64]、丁家碥汉墓群[65]、永红村汉墓群[66]等。1957年修筑青(川)昭(化)公路时,在白水关以下黄毛峡中的鲁班岩工地出土了汉代农业工具铁锸2件,其上铸有“蜀郡”二字,当为汉代此路通行的实证(图五)[67]。这种带有“蜀郡”字样的汉代铁锸在凉山州和云南省境内都有多次发现[68],反映了蜀地手工业产品大规模向外输出。白水县是两汉时期川北地区的重要行政据点,其城址附近存在较多汉墓群也是非常合理的。

图五 鲁班岩出土汉代铁锸

第二处是昭化古城附近。代表性遗迹有古城东门外嘉陵江边的大坪子汉墓群,2013年共发现墓葬70余座,大部分属于西汉中晚期的土坑木椁墓,少量墓葬年代或许能早至战国晚期或西汉早期,且部分墓葬的随葬品规格较高,这个墓地的发现对研究昭化古城的发展历史有重要作用[69]。1985年,在昭化城关村地下1.5米处发现8件西汉时期的铜器和1件陶罐,铜器为钫2、锺2、蒜头壶2、鍪2,这些器物可能出自1座土坑墓[70]。另外在昭化古城北侧不远处的鸭浮村[71]、土基坝[72]、跑马梁[73]等地都曾过发现过许多汉代墓葬。“在昭化的一些地区,汉墓汉砖随处可见,如昭化曲回麻柳湾一带,掘地一公尺,能见汉砖成行,似城基”[74]。昭化古城附近汉墓的大量发现,证明此地至少在西汉时期就已经兴起,并且很快就成为了金牛道上一处重要的聚落。

第三处是宁强阳平关镇附近。在宁强县南部发现的汉代遗迹较少,仅以阳平关附近略多,包括小鱼山墓群、阳平关墓群等,东汉朔宁王隗嚣生母之印“朔宁王太后玺”也发现于阳平关镇[75],而宁强境内在阳平关以南唯一的汉墓群——广坪汉墓[76]又正好位于青川谷地内。在1949—1995年间宁强县征集的秦汉铜器中,也以阳平关附近出土最多[77]。证明汉代阳平关的地理位置十分重要,因为无论是汉晋还是唐宋时期,这里都是取金牛道南下入蜀的必经之地。

第四处是朝天区北侧。根据《中国文物地图集·四川分册》的统计,在朝天区北部共发现8处汉墓[78],全为东汉时期的砖室墓,其中6处都在朝天镇以北的嘉陵江和潜溪河两岸,但是规模都非常小,基本只有2~3座墓葬,而且比较分散,不像白水关和昭化古城附近的汉墓群那样集中(图三)。

广元城附近迄今为止尚未发现过任何汉代遗址。

汉晋金牛道的白龙江下游河谷还有一个重要的名字——马鸣阁道。就道路本体而言,在宝珠寺水库修建以前,沿途许多地点都留存有栈道遗迹,著名者如飞鹅峡、小石关子、税家沱、粗石栈、鲁班岩、牛毛旋、干龙洞等等,白水关(今五里垭)附近营盘梁、养马沟等地名也沿用至今。从清代县志可以看出,当时的人们就已注意到这些栈道,并将其视为汉晋入蜀的要道。乾隆《昭化县志·古迹》载:“马鸣阁在治北五十里白水之岸,……即今白水岸粗石站之偏桥是也,古之阁道,三国时军旅往来经此,盖桥阁者驿道要区。”[79]道光《重修昭化县志·津梁》载:“栈桥在白水岸,有故迹十余所,皆石凿圜孔,以立横梁,其孔深二三尺,每孔相去不及一丈,粗石栈更凿平穴,布受版木,盖诸栈之中惟粗石栈最险,旧有碑刻栈道铭,今毁。”[80]20世纪80年代编写的《青川县交通志》也称:“今青川县白河乡税家沱一代遗址尚存,与上述形状相吻合。”[81]1990年黄家祥曾考察过这段古道,他的描述与清代县志基本相同:“这条古栈道至今保存较为完好,既能见到‘凿山通道’的‘儋道’,又能见到‘山高谷深’‘凿石架空’的栈道架设毁后遗留下来的栈道孔,断断续续,长达50公里。……这里的栈道孔多是圆形,很少方形。孔径达0.7米,深有1米左右。如其中广元市境内牛毛旋处的栈道孔,孔与孔之间相距约2.5米,连绵不断,长达50余米。”[82]这些遗迹本应为汉晋时期金牛道北段的道路遗存,但是2021年我们考察白龙江河谷时,这些栈道已全部被淹没在宝珠寺水库下面,仅收集到三堆镇文化站提供的一些老照片。

汉代遗址的分布情况说明:汉代金牛道北段主干道的路线应该与先秦时期是一致的;昭化古城代替宝轮成为了金牛道南、北段新的分界点;广元城尚未兴起;朝天区北部发现的几处零散的砖室墓可能是东汉时期有少量人群顺嘉陵江形成的自然通道南下的尝试,并非正道所经,他们似乎也都没有到达过广元城附近。

(三)魏晋南北朝时期

六朝时期的遗址均发现于利州区境内,主要有崖墓和石窟造像两类。

崖墓共5处,有广元县城对面、嘉陵江西岸的鞍子梁西晋崖墓[83](1座)和王家湾崖墓[84](10余座)2处,宝轮屋基坡南北朝崖墓群[85](52座)和与宝轮隔白龙江相望的梁家坡南北朝崖墓群[86](50余座)2处,最南边的1处是赤化镇石羊村秦岭碥崖墓群(12座)。其中梁家坡崖墓群位于利州区石龙乡肖家村,梁家坡为一地势低缓的山坡,呈南北走向,东面为地势平坦的农田,西边为山坡,宝成铁路从山脚穿过。整个山坡上崖墓多达50余座,多数墓口暴露在外,已被破坏。1999年在该处挖基建房时挖出墓葬8座,广元市文管所随即进行了抢救性清理,出土瓷器7件,有盘口壶、碗、碟、四系盖罐等,釉色青黄,烧结较好;铜器1件,为四耳串锅,已锈蚀残破;余皆陶器,多为夹砂灰陶,有盘、钵、釜、甑、唾壶、四系罐等。根据瓷器特征初步判断为南北朝时期的崖墓。屋基坡崖墓群是广元地区发掘的规模最大的南北朝崖墓群,保存完好,出土器物数量和类型丰富,包括M23所出一方“阴平太守”铜印,为研究南北朝时期的郡县侨置及交通路线等问题提供了重要资料。

依托于首次改道后的金牛道,自魏晋南北朝时期开始广元城内及附近出现了许多石窟造像,包括始凿于北魏晚期的千佛崖、皇泽寺遗址以及广元城关豫剧团基建工地分别在1983、1986年先后出土的10余尊佛教石刻造像[87]。2001年广元市北街棉纺厂基建工地又出土1尊佛头像,与1983年豫剧团出土佛像的地方紧邻,原应是一个寺庙的遗物[88]。这一批造像的年代从北魏延续至唐,包括北魏刘约造像碑、北魏鎏金石佛座像、北魏圆雕观音身躯等重要文物,尤其是带有“北魏延昌三年”的纪年造像是在四川首次发现的有明确纪年的北魏造像,不仅对于研究四川境内的佛教造像艺术及石窟分期有重要意义,也是广元城市发展史上的关键证据。1958—1990年间,广元市人民医院先后多次兴修、扩建,亦出土大批南北朝至宋代的文物,如南北朝莲花纹青瓷盘、青釉划花莲瓣纹碗等,是一处重要的瓷器窖藏遗址[89](图六)。

图六 金牛道北段魏晋南北朝至宋代遗迹分布示意图

广元城及其附近发现的这些六朝遗存,证明广元城至迟在南北朝时期就已经兴起,并成为金牛道北段上的重要节点;白龙江南、北两岸分别发现的屋基坡、梁家坡崖墓是昭化古城以北规模最大的两处南北朝崖墓群;秦岭碥崖墓群的墓葬数量虽然不多,但正位于宝轮与下寺之间的清江河谷边上。根据这三处崖墓群的分布情况推测,南北朝时期“白龙江—清江河谷”一线应该仍在使用,并与后世的唐宋嘉陵道同时通行。

(四)唐宋时期

到了唐宋时期,金牛道北段改走嘉陵江一线,发现的考古遗址也基本集中在广元城附近,昭化古城附近目前只发现少量宋墓,如曲回村清理南宋石室墓1座[90]。

唐代遗址除豫剧团出土的唐代造像外,均为广元城附近的摩崖造像,其中几处大型的造像都分布在嘉陵江沿岸,从北至南依次为千佛崖、皇泽寺、五郎庙和观音岩石窟,体现了唐代嘉陵江河谷作为交通通道的重要性。观音岩位于今广元市区以南9千米的嘉陵江东岸,顺江而下便是昭化古城,留存至今的《释迦牟尼佛像赞》等题记反映了此处石窟系唐天宝至元和年间京师弟子经此远征南诏返回长安途中所开凿[91],是这一时期川北蜀道交通的主要证据之一。另外在城东雪峰村附近也有3处始凿于唐代的摩崖造像(讨口石、剑分石、白佛岩)[92],相距仅几十米,但是规模都非常小,只有2~3龛,并且多数只剩龛窟并无佛像了。

宋代遗存较多,包括城北约6千米的瓷窑铺窑址[93]以及广元县城内发现的大量文物窖藏,如大西门宋代文物窖藏和井巷子宋代瓷器窖藏[94],市人民医院窖藏,南门搬运站窖藏和利州宾馆工地出土宋代瓷器和铜器[95]等。1958年大西门窖藏出土了20余件宋代器物,包括2件国家一级文物:宋广元窑酱釉玳瑁纹瓷碗和宋龙泉窑粉青斗笠碗。市人民医院窖藏亦出了大批宋代文物,如宋直柄铜勺、钧窑瓷瓶、广元窑酱釉粉盒、龙泉窑青釉清河铭文高足杯等。广元县城附近及嘉陵江沿线还发掘了大量宋墓,如张家沟北宋砖室墓[96]、下西南宋杜光世墓[97]、水柜村南宋王光祖墓[98]、朝天周兴礼家族墓[99]、八庙村宋代石室墓[100]等,以南宋墓葬为主。此外还有两处南宋时期的小型摩崖石刻,雪峰寺[101]和神仙洞[102](图五)。

以上遗址证明南北朝以后,金牛道正式从广元城通过,在广元城附近发现大量唐宋时期的遗址,而汉晋金牛道以及宝轮镇、清江河谷一带也就彻底衰落了。

唐宋金牛道北段的古道本体受现代交通建设影响严重,保存状况极差。朝天以南经广元至昭化的路段早在民国时期修建川陕公路的过程中就已基本被完全摧毁,仅明月峡、千佛崖景区内有少量遗存。川陕公路和108国道在朝天以北虽走的是元明清金牛道路线,但1988年朝(天)阳(平关)公路的修建也对嘉陵江沿线古道造成了严重毁坏,我们仅调查到2处遗存:朝天镇清风峡栈道和三滩沟碥道。清风峡栈道南侧紧邻朝天城区,位于嘉陵江东岸绝壁上、现代公路下方,总长度大约300米,目前可见栈孔20余个,不同于马鸣阁道的圆形栈孔,清风峡的栈孔口均呈方形,约40厘米见方,深70~95厘米,外宽内窄,且栈孔不在同一高度,大致可见上下两层布局。峡谷南端原有南宋“淳熙丙午年(1186年)仲春桥阁官刘君用改修”题记一方[103],是判断唐宋金牛道路线走向的关键证据,但今已不知所在。三滩沟碥道位于清风峡栈道以北约5千米处,也在嘉陵江东岸现代公路的下方,系于石灰岩峭壁上开凿而成的凹槽形碥道,距水面约5米。北端因公路修建泥土掩埋情况不明,南端比较明显,保存较好,推测始凿于唐。现存碥道长度至少500米(第三次全国文物普查时登记为1600米),局部有垮塌,路面宽度约1、高约1.5~2米,不太平整。大滩镇水观音附近直至近代也有60余个栈孔,孔眼规格与明月峡相同,近方形,但已在朝阳公路的修建过程中被破坏了。

(五)元明清时期

到了第二次改道后的元明清三代,不仅历史文献对金牛道的记载已经十分清楚,田野调查所获这一时期的道路本体以及相关遗存也较多,不在此赘述。但是元以后,我们还可以看到另一个问题:虽然此时金牛道北段的官方驿路已经固定为宁强—七盘关一线,被放弃的白龙江河谷、朝天以北的嘉陵江河谷、清江河谷等自然地理通道已非正道,却仍然在作为“间道”通行,尤其是在晚期的许多战役中继续发挥着重要作用。

明崇祯十年(1637年)十月,李自成等攻破宁羌州、七盘关,分其党为三路攻广元入蜀:“一由黄坝攻七盘关,一由黎(梨)树口、麦坪入广元,一由阳平过青冈坪、土门塔向白水。”[104]次年,李自成走白水还秦,并试图再次从阳平关、白水入蜀,但并未成功。《绥寇纪略》载崇祯十一年(1638年):“官兵破贼于梓潼,贼分队还秦,自成走白水。六月,官兵至阳平关,自成由阳平、白水谋再入蜀,不果。”[105]

清康熙年间,勇略将军赵良栋奉命平定四川境内吴三桂余党的叛乱,他“自秦州取道阶文,大败吴之茂,闻汉中下,议由阳平关直渡白水,由江油径走成都”[106],并于康熙十九年(1680年)正月一日过白龙江,陆续追贼于石峡沟、青川城、青箐山、旧州坝(今平武县江油关镇)等地,当时“保宁实不知有此一路官兵从白水坝过江前来”[107],最终在正月十一日顺利到达成都。清嘉庆五年(1800年),参赞大臣德楞泰入川平定白莲教起义,到达武连驿时探得贼匪由剑州元山场等处向西跨过驿路,并“向彰明、江油一带奔窜,系趋龙安赴白水街、略阳之路”,为了防止贼匪从江油继续向北与甘肃接应,德楞泰立即从武连驿走小路绕出江油之“重华堰、箐林口”,直接控制了这条经白水街至略阳的“龙安要径”[108]。清人王介在其《形势险要图说》一文中也指出,剑阁虽是秦蜀大道所经,但清水河谷上可通平武摩天岭,白水河谷北可达甘肃文县,这些“歧道小迳”仍然十分重要:“与甘凉诸部落息响应闻,有事之时,比族蠢动,昼夜可叩关矣。盖攻者窥所不备,而守者勿谓有可忧有不必忧,……而歧道小迳尤为喫重,前事可鉴矣。”[109]

到了民国时期也是如此。根据民国七年(1918年)广元市境内一场战役的军事部署可以看出,当时广元以南的宝轮院—清水河、桔柏渡—昭化城、梅岭关—来苏寨等路线都可以通往剑阁:“刘部范世杰屯翰林坝,扼清水河防□渡;赖心辉守笔架山,瞰桔柏高瞻红崖,防水陆;钟部吴震踞梅岭关防中路;唐廷牧营罗川坝,临深溪防侧翼。超兵汇剑门,欲以奇兵攻笔架山,摧坚陷阵,正兵渡桔柏津,循大道趋广元山路,兵连战失利,败射箭河,心辉时以钜炮击昭化城,超兵不能驻,复绕道宝轮院袭清水河,世杰击碎渡船,更扎筏奋进,世杰力拒,又炸沉之,超气稍夺,退剑阁复计。踰日,吕超计定,遣彭远耀、王维纲出来苏寨,越太公寺取梅岭关。”[110]