论闽语的创新音变

○袁碧霞

一 存古与创新

闽语的语音特征在汉语方言中独树一帜。自高本汉关于“《切韵》是除闽语以外现代所有方言的直接祖先”的思想影响以来,闽语的独特性似乎便等同于保守性。黄典诚《闽南方音中的上古音残余》可以说是比较早关注闽语语音存古特征的文章。(1)黄典诚:《闽南方音中的上古音残余》,《语言研究》1982年第2期,第172—187页。之后,李如龙、陈章太《论闽方言的一致性》首次较全面地展现闽语的重要特点,使闽语的独特性受到学界的关注。(2)李如龙、陈章太:《论闽方言的一致性》,《中国语言学报》1983年第1期,第25—81页。黄典诚《闽语的特征》一文提出8条语音特征和35个口语常用字,彰显闽语与非闽语的区别。(3)黄典诚:《闽语的特征》,《方言》1984年第3期,第161—164页。罗杰瑞根据闽语古全浊声母字多数读不送气清音,少数读送气清音的现象,提出12个字作为闽语的鉴别字。(4)Jerry Normal:Chinese,Cambridge University Press,Cambridge,1988,pp.229.应该说早期闽语特征的归纳使其独特性很快受到学界的重视。而闽语的存古性也深入人心。

但《中国语言地图》闽语篇则不再过分强调其存古色彩。张振兴指出:“《中国语言地图集》B12闽语图只讨论内部各区的方言特征,有意避开了闽语共同的方言特征这一问题,笔者当时认为这是一个难题,应当留着进一步讨论研究。”(5)张振兴:《闽语及周边方言》,《方言》2000年第1期,第6—19页。后来的一些研究虽继续关注闽语的特征,但特征中的存古与创新则并不做过多的界定。

谱系树是历史比较语言学的理论模型,它以某一方言发生对外排他、对内一致的“独特的共享创新”(uniquce shared innovation)来进行种属的下位分类。不过作为一种理想化的模型,它与汉语方言的形成历史显然并不完全吻合。王洪君指出:“汉语方言的演变分裂并不是典型的‘一分为二、二再各分为二’的‘支对称’的树型。”(6)王洪君:《历史语言学方法论与汉语方言音韵史个案研究》,北京:商务印书馆,2014年,第622页。

从南方方言看,它虽是不同时期从北方方言分裂出去的,某些质素保留北方方言分裂以前的特征,但在分裂之后自身内部又发生多个“创新”的音韵变化,而非只有一个创新音变。因此,在分析方言时,谱系树的存古与创新的一分为二式理想型切分法无法涵盖方言音韵变化。以闽语而论,如,闽语声母一般为十五音系统,是汉语方言中声母数量最少的,其保守的特征也主要体现在声母上(如“古无轻唇”“古无舌上”、章组读如见组,心生书母读如清初昌母)。按谱系树的“共享创新”(相对的即为“共同存古”)可以将闽语与其他汉语方言在上古汉语这一节点一分为二,但闽语声母的浊音清化与晚近历史阶段经历的音变则无法彰显。因此,从汉语历史形成过程看,如果我们参照王洪君先生的历史分期,将其分为远古、上古、两晋南北朝、晚唐五代、北宋南宋、元明清,(7)王洪君:《兼顾演变、推平和层次的汉语方言历史关系模型》,《方言》2009年第3期,第204—218页。则闽语在各时期的音韵变化都可以看作相当于前一阶段的一种创新音变。时间分野上,上古至元明清的音变往往借助历史文献、已有的历史音韵研究及方言比较而可获取,元明清以后(包括现代),闽语内部同样也经历自身的演变,这种演变历史音韵学者以往的关注不多,因此,需借助现代方言的观察而获取。

所谓创新涉及两个层面:一是时间问题,如果以上古至元明清、乃至现代为时间线索,则闽语从上古至元明清曾发生的音变(如,“曾梗合流”发生在闽南唐宋文读层)或现代方言语音现象的考察(主要是明清以后出现的特殊音变)都可纳入这一时间范畴之内。二是参照标准问题,既包括官话语音史(如,“曾梗合流”与官话语音史相比,是一种创新音变),也包括大部分汉语方言的情况(如闽东北方言韵尾减化为-ŋ,相比大部分方言是一种创新)。时间和参照标准相结合,则可将“创新”界定为:从语音发展史看,与所处时间段相同的官话或大部分汉语方言相比较,具有不同音变方向或产生不同音变结果的现象均可视为创新音变。

历史语言学和结构主义语言学将“音变”定义为只受语音条件或音系结构限制的变化,排除非语音因素影响的一种语音变化。因此,自然音变通常从音理上可以找到变化的语音环境或生理、听觉等理据。不过我们也承认有些音变可能由于接触而触发音变,只要能在内部找到音理,均可视为音变。

此外,我们需要说明两个相关问题:

一是文白层次与音变速率。闽语是多个层次叠加的结果。从层次角度看,某一方言内部的多个层次之间不具有直接演变关系。但从外部比较方言看,闽语的不同层次与其他方言相比有存古也有创新性。文白层次只代表某一层次在该方言存在时间的早晚,某一层次进入方言音系之后,可以各成体系而发生音变,因而文白层次的音变方向和速率快慢并不绝对以文读层快而白读层慢来断定。即白读层尽管进入方言的时间较早,但其音变速率可能快于文读层。如,闽南话阳声韵、入声韵韵尾在文读层的保留比白读层更完整,这正体现文白层次与音变快慢之间不具有对等关系。这一观念的建立对于我们认清音变创新与存古有重要作用。闽北来母读s多出现在白读的常用字里,以往研究认为这些读音是存古,进而追溯至上古汉语*sl或*lh的构拟。但现在不少学者提出这一现象不但跟上古汉语无关,就是跟《切韵》也没有联系,它是一种较晚近的音变。这实则是关于文白层次与音变快慢二者关系的观念转变。因此,过去研究视某些白读为早期存古的特征,但我们认为闽语白读层亦呈现多种创新特性。

二是音类存古与语音创新。创新包含音类创新与语音创新两种情况,前者指古音的分合格局,后者涉及具体音值。既然语音分类与具体音值是两个层面的问题,因此也存在音类存古而语音创新的情况。如,闽语效摄文读层一二等豪肴有别(:au),与官话相比是音类的存古,但从音值看,豪韵由*ɑu后高化为,从而与歌韵同读,则是语音的创新。因而,本文所谓的创新音变包括音类上的合并或音值上的创新演变。

闽语主要分布在福建、台湾两省,以及广东潮汕地区和海南岛等地,浙江境内也有所分布。其他省份或海外也有闽语的流播。其中,福建闽语既是闽语最早的发源地,也是闽语的大本营,随着闽语的流播,它多受到其他方言或语言的影响。因此,一般认为福建闽语是相对保守的。但我们认为,即便处于大本营中的福建闽语也经历了创新音变。因此,本文以福建的闽语为主要分析对象,从声母、韵母、声调三方面重新厘清闽语的创新音变。部分研究前人已有相关成果,但对于其创新性未做明确厘定,下文也逐一归入其中。(8)对于系属存在争议的方言(如邵武方言)、边界方言色彩明显的方言(如浦城县境内的一些方言)、方言岛(如顺昌县埔上闽南方言岛、福鼎县澳腰莆田方言岛)也不列入本文的考察范围。本文语料来源:李如龙、陈章太《闽语研究》,北京:语文出版社,1991年;北京大学中文系语言学教研室编《汉语方音字汇》(第二版),北京:语文出版社,2003年;[日]秋谷裕幸《闽北区三县市方言研究》,台北:“中央研究院”语言学研究所,2008年;[日]秋谷裕幸《闽东区福宁片四县市方言音韵研究》,福州:福建人民出版社,2010年;马重奇《漳州方言同音字汇》,《方言》1993年第3期;王建设、张甘荔《泉州方言与文化》,厦门:鹭江出版社,1994年;李永明《潮州方言》,北京:中华书局,1959年;长乐市地方志编纂委员会《长乐市志》,福州:福建人民出版社,2001年;闽清县地方志编纂委员《闽清县志》,北京:群众出版社,1993年;古田县地方志编纂委员会《古田县志》,北京:中华书局,1994年;周宁县地方志编纂委员会《周宁县志》,北京:中国科学技术出版社,1993年;柘荣县地方志编纂委员会《柘荣县志》,北京:中华书局,1995年;闽清坂东为笔者调查。文白两读的字音,单下划线为白读,双下划线为文读。阳入相配的情况,表格中以斜线“/”相隔开。闽语的下位分类可分闽东、闽南、闽北、闽中、莆仙方言,创新音变在各方言片内部表现不一致,因而分别举证。

二 闽语声母的创新音变

(一)日母的弱化音变

中古日母在闽东白读为n,文读多为零声母(无文白异读时多为书面语),个别读ŋ或l。如福州,“让”nuoŋ6、yoŋ6,“如”y2,“饶”ŋiu2,“蕊”luei3。闽南方言日母多数只有/l/一个音位(n出现在鼻化元音前)。如厦门,“让”niu6、liŋ6,“如”nã2、lu2,“饶”liau2,“蕊”luei3。厦门郊区老派、漳州、泉州一些地区日母读dz。如,漳州“如”dzu2,“饶”dziau2,“日”dzit8。这一读音应该是原来*n失去鼻音成份而形成的读音。秋谷裕幸描述为:*>*>*d或*>*dz>*z。(9)[日]秋谷裕幸:《闽北区三县市方言研究》,第30页。

日母的具体音值问题在历史音韵中一直存在争议。王力将其构拟为*n,当摩擦成分消失,成为吴语白读、客方言的,当摩擦成分占优势时,成为吴语文读z,其他方言的、j解释为*n>ʒ>(朱晓农认为普通话日母是近音,而非浊擦音(10)朱晓农:《近音——附论普通话日母》,《方言》2007年第1期,第2—9页。),*n>>j。(11)王力:《汉语史稿》,北京:中华书局1980年,2004年第2版,第152页。因此,比较官话和多数方言的读音情况,除闽语n读音保留与中古一致的读音(多数非官话方言读n)外,l、ŋ、零声母和dz均可看作晚近创新音变。

(二)泥来相混

闽东大部分方言、莆仙、闽北基本分n、l。而闽南不分,在鼻化韵前读n,非鼻化韵前为l。如厦门,“南”=“蓝”lam2,“娘”=“粮”niu2。闽中则洪音前不分,细音前可分。如沙县,“南”=“蓝”nu2,“娘”iŋ2≠“粮”liŋ2。永安等一些闽中方言古泥(包括日母)逢细音读ŋ,“娘”ŋiam2。

泥来相混虽是汉语方言中很常见的一种音变现象,但比较北京话和大多数官话,n、l的分别很严格,且从历史音韵看,这两个声母一直很稳定,从上古到现代基本没有变化,如此看来,闽语n、l相混(沙县细音前n脱落)或读ŋ的方言都可以看作是比官话声母变化更快的创新音变,其发生时间在比较晚近的历史时期。

(三)边音擦化

不过近些年随着其他方言相同或相关现象的报道(参看瞿建慧(15)瞿建慧:《湘西乡话来母读擦音塞擦音的研究》,《中国语文》2016年第4期,第448—459页。、李姣雷(16)李姣雷:《湘西乡话来母读擦音塞擦音现象——兼论闽语来母读s声母的来源》,《中国语文》2016年第4期,第456—459页。),学者们提出来母读擦音的历史似乎无需追溯太远,而是*l为音变起点的创新。如张光宇认为福建西北和闽中方言来母s-的音变过程:*l>z>s(与拉丁语s>z>r的弱化音变为相反的强化音变)。(17)张光宇:《闽客方言史稿》,台北:五南出版社,2016年,第104—105页。丁启阵认为l和s在舌尖声母这一区位相当自由,是晚近出现的音变。(18)丁启阵:《论闽西北方言来母s声现象的起源》,《语言研究》2002年第3期,第73—78页。郑伟提出从所举侗台、苗瑶语的例子看,有些是晚近汉语借词,难以用来证明同源。结合藏缅语l-声词的复杂变化和中古邪母z-的l-声来源看,完全能够建立*l>z>s的音变规则,而且还可能有*l>j>z的中间阶段。(19)郑伟:《音韵学:方法和实践》,上海:上海古籍出版社,2018年,第243页。因此,从音理看,闽西北来母读擦音可以视为一种自然的创新音变。

(四)边音塞化

郑伟把l的塞化归纳为两种情形:一是闭塞音(或称爆发音)化,如l>d、l>ɡ之类;另一种是塞擦音化,如l>dz之类。(20)郑伟:《音韵学:方法和实践》,第244页。

闽南方言声母音位/l/来自古来母、泥母和日母,但实际读音l近似浊塞音d。罗常培《厦门音系》描述:厦门话的l声母“听起来并不像北平的l音那样清晰,几乎有接近d音的倾向。”(21)罗常培:《厦门音系》,北京:科学出版社,1956年,第6页。厦门话这一语音特征可以看作是中古来母l边音塞化*l>d的强化、创新音变。

(五)鼻音塞化

闽南方言古次浊声母明(微)和疑母今读b、ɡ(大数方言与m、n、ŋ构成互补关系,后者出现在鼻音尾和鼻化韵中)。浊音b、ɡ的来源与吴语等塞音三分的方言不同,并非存古,而是创新。即*m、*ŋ>mb、ŋɡ>b、ɡ。今闽南语这几个声母还具有鼻冠音色彩(参看胡方)(22)胡方:《论厦门话mb、ŋɡ、nd声母的声学特性及其他》,《方言》2005年第1期,第9—17页。。另外,上文提到来源于中古泥母和日母的字今读l,带有塞音色彩d(今归/l/),实与其他鼻音的创新音变演变路径相同:*n>nd>d。

(六)鼻音擦化

中古疑母在闽东读ŋ,闽北多数读ŋ,少数在细音前读n(建瓯,“鹅”ŋyɛ,“牛”niu)。而闽南、莆仙方言少数字读擦音h。如“鱼”字:厦门漳州hi2,泉州、汕头h2、潮州h2、莆田hy2。过去不少学者认为该读音是存古的表现,现在从音理看,鼻音和擦音可作为气流的“换道”:*ŋ>h。

(七)擦音唇齿化

闽东方言s(或θ、ʃ)来自中古心邪船书禅母以及少数以母白读。不过,现代闽东方言(如福清、周宁)存在齿间擦音θ>f音变。该现象属于自然音变,与中古音来源不具有对应关系,亦非受普通话语音影响的借入现象。

从发音部位看,θ和f二者相差较远,一为齿间擦音,一为唇齿擦音。但二者声学特征和听感表现则存在相似之处。吴宗济、林茂灿指出:“从声学上看,f的频谱能量集中区比较分散,强频集中区在500-1 000Hz,θ频谱能量也比较分散,强频集中区在5 000Hz以上。”(23)吴宗济、林茂灿:《实验语音学概要》,北京:高等教育出版社,1989年,第134页。即二者频谱能量均比较分散,从辅音特征看,θ、f均属于柔音([+grave])。这一特征使得二者在听感上声音都不大,听觉差别不大。

Peter Ladeforge曾比较英语的几组擦音在语图上的差异,其中f的能量集中区比较分散,大约在3 000-4 000Hz之间。θ的能量集中也比较分散,不过集中在比较高的频率范围内,在8 000Hz以上。但这两个辅音的声音差别不大,即声音都不大。他认为尽管后接元音的共振峰上存在差别(five的F4在4 000Hz以下,而thigh在此之上。five的F2起始位置频率稍微比较低,在1 200Hz,并且很明显地往上升。而thigh的F2起始位置在1 250Hz),但擦音的噪音和共振峰的运动的差别都非常小。(24)Peter Ladefoged,Vowels and consonants.Blackwell,2001,pp.56-57.

从音变角度看,言语交际包括说话者和听话者双方,因而促发音变的起因有说者启动和听者启动。前者与发音生理相关,后者与听感相关。Ohala指出当语音信号进入听者耳朵后,听者如何解读该信号与语音变化有关。当听者对所接收的语音信息出现错误解读时,音变便可能发生。(25)John Ohala,The listener as a source of sound change. In Papers from the Parasession on Language and Behavior,Chicago Linguistic Society,eds.by Carrie Masek,Roberta Hendrick,&Mary F.Miller.Chicago Linguistic Society,the Universtiy of Chicago.1981,pp.178-203.因此,我们认为闽东方言中新派θ>f音变是由于二者在声学上具有相同特性,且听觉上比较相似造成的。(26)附此一提,Peter Ladefoged认为f、θ二者听感差别不大,英语是少数包含f、θ这两种音的语言之一。不过汉语方言中也有一些存在f、θ对立的情况,如山东方言。至于闽东方言(如福清、周宁),其声母系统中原本没有f,θ>f的音变使f得以产生,目前θ和f并未构成对立的音位。

此外,古非组和晓组部分字,个别方言读f、v,也是擦音x的唇齿化音变。如尤溪汤川话,“风”foŋ1,“肺”fεu5,“万”vai6,“王”voŋ2(参看李如龙、张其兴)。(27)李如龙、张其兴:《尤溪县方言志》,福州:海峡书局,2015年,第229页。

(八)腭化音变

腭化是语音史上的重要音变历程。一般认为闽语尖团有别,且未历经腭化音变(有些方言描写中将Ts组声母遇细音看作是腭化音T,但不与见组相混)。但现代闽语出现了音位合并的腭化音变。例如,闽东福鼎白琳镇来源于x的声母遇细音腭化为,而来源于s(或θ、ʃ)的字遇细音并未腭化,从而构成音位对立:“想”θioŋ3≠“响”ioŋ3,产生新的音位//(参看秋谷裕幸)(28)[日]秋谷裕幸:《闽东区福宁片四县市方言音韵研究》,第21页。。尤溪城关话ts、tsh和t、th之间尚无区别音位的作用,但s和构成音位对立:修siu1≠收iu1(参看李如龙、张其兴)(29)李如龙、张其兴:《尤溪县方言志》,第6页。。闽中方言古晓组和非组部分字今读逢细音腭化为ʃ。如,永安,“辉”ʃyi1,“少”ʃi3,“血”ʃyε7。

塞擦音和擦音的发展不同步。k、kh、x如果有不一致的行为,往往是擦音不同于塞音。

朱晓农从汉语历史音韵出发,指出:“腭化过程是逐步扩散的:首先由喻母(j)扩散到其他喉音x上,然后是kh,再是s,最后波及ts、tsh。”(30)朱晓农:《方法:科学的灵魂》,北京:北京大学出版社,2008年,第338页。闽东、闽中方言的腭化即以x为开端的创新音变。

(九)塞音、塞擦音、擦音的弱化

从比较闽方言看,古船禅母字在其他闽语读ts、tsh、s,古见母字读k。因此,闽北、闽中方言读零声母、、l,均是一种弱化创新音变。

三 闽语韵母的创新音变

(一)歌豪不分

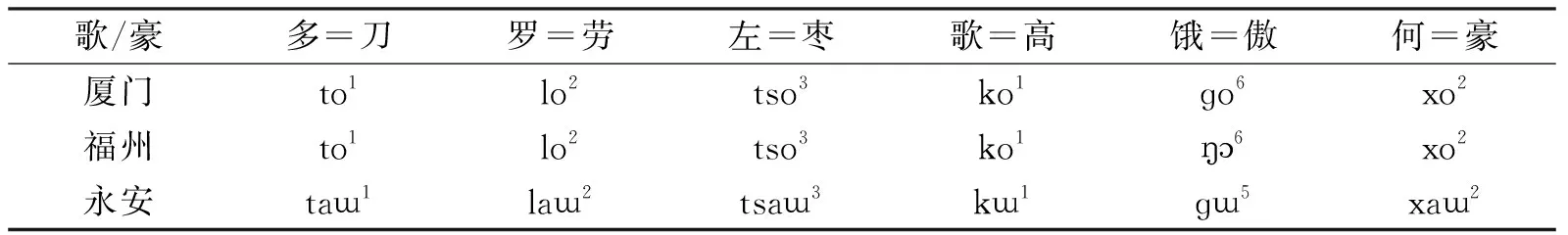

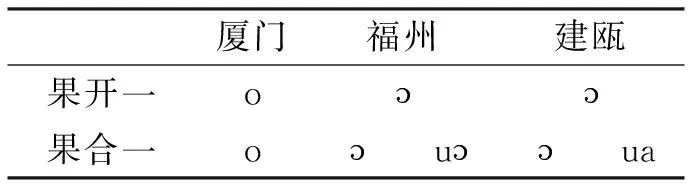

歌豪不分就是果摄歌韵与效摄豪韵读音相混(见表1)。闽语多数方言点体现此特点。

表1 闽语歌豪同读对比

它作为闽语文读层的特点,见诸宋人笔记。陆游《老学庵笔记》:“四方之音有讹音,则一韵尽讹。如闽人讹高字,则谓高为歌,谓劳为罗。”鲁国尧研究了《全宋词》中85家福建词人1 805首词的韵字,首次系统地利用宋代的第一手语言材料来考察宋代闽方言现象,发现现代闽语犹存的歌豪通押、支鱼通押等特点在宋代即已存在。(31)鲁国尧:《宋代福建词人用韵考》,载吕淑湘等编《语言文字学术论文集——庆祝王力先生学术活动五十周年》,北京:知识出版社,1988年,第350—384页。刘晓南从《全宋诗》和《四库全书》中辑录宋代福建诗人294家,归纳出宋代闽方言9条语音特点,第一条就是闽音的歌豪通押。可见歌豪同音的特点给时人以十分强烈的感受,而现代闽语中普遍的歌豪相混现象至少也能上推到宋代。(32)刘晓南:《宋代福建诗人用韵所反映的十到十三世纪闽方言的若干特点》,《语言研究》1998年第1期,第155—170页。

果摄字在唐宋以前读a,但唐宋以后,汉语各大方言几乎都经历了元音高化的历史音变:a>>o。王力研究南宋朱熹反切,将歌戈拟为。(33)王力:《汉语语音史》,北京:中国社会科学出版社,1985年,第264页。乔全生认为歌韵到唐五代时开始向o转变,这种转变表现在反映唐五代西北方音的几种文献(如,梵汉对音、汉藏对音和变文)用韵中。到11世纪回鹘文汉字译音,歌戈开口一等已经变为o了(如,“罗lo”)。(34)乔全生:《晋方言语音史研究》,北京:中华书局,2008年,第139页。现代北京话中果摄字的主要元音读成舌面后半高元音o,有的念成。浙南吴语读为u则是进一步高化。而豪韵由*ɑu后高化为、o,从而与歌韵同读,则体现了闽语比官话更快的创新音变。

(二)支微入虞

“支微入虞”是指中古止摄合口三等支微韵和遇摄合口三等鱼虞韵合并。一些学者曾围绕该问题展开过讨论(35)罗常培:《唐五代西北方音》,台北:“中央研究院”历史语言研究所单刊甲种之十二,1993年,第104—105页。 张琨:《汉语方言中的几种音韵现象》,《中国语文》1992年第4期,第253—260页。张光宇:《吴闽方言关系试论》,《中国语文》1993年第3期,第161—170页。顾黔:《通泰方言音韵研究》南京:南京大学出版社,2001年,第177—180页。王洪君:《层次与演变阶段——苏州话文白异读析层拟测三例》,《语言暨语言学》2006年第1期,第63—86页。王为民:《“支微入鱼”的演变模式及其在晋方言中的表现》,《语言科学》2011年第6期,第640—650页。郑伟:《“支微入鱼”与现代方言》,《语言暨语言学》,台北:“中央研究院”语言学研究所,2012年,第887—928页。。该现象见于吴、老湘、徽、客、赣、闽等南方方言及部分官话方言。张光宇指出这一现象经由合音而来:*ui>y。(36)张光宇:《汉语语音发展史》,台北:台湾商务印书馆,2019年,第109—110页。

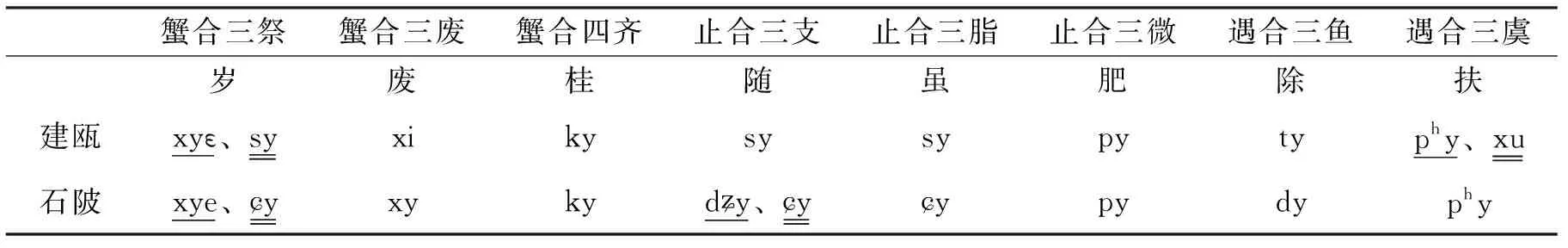

从闽语看,各次方言在辖字数量和所涉中古韵类上不尽相同,以闽北方言的辖字和所涉韵类最广。闽北方言的支微入虞在建瓯、政和、松溪等地都普遍存在,所辖的韵类包括止摄合口三等支脂微韵和蟹摄合口三四等祭齐韵,有的(如石陂)还包括蟹摄合口三等废韵(见表2)。

表2 闽北蟹止撮口韵读对比

闽南方言体现这一特征的例字不多。如,厦门、泉州、潮州、晋江等闽南方言中,只有止摄合口三等脂韵“龟”读如虞。厦门“龟居拘”ku。张光宇认为“龟”的音变过程:*kuei>kui>ky>ku,和吴语“龟”(*ky>ty)有共同的来源。(37)张光宇:《吴闽方言关系试论》,第161—170页。

闽东主要见于止摄合口三等少数字,鱼虞字读y的比较多。如,福州“喙”tsy5,水(本字或认为“沝”)tsy3,鱼虞韵“煮”tsy3,主tsy3。

闽中方言比较少,如沙县“葵”ky2(参看李如龙)(38)李如龙:《福建县市方言志12种》,福州:福建教育出版社,2001年,第282页。。

因此,闽语“支微入虞”体现它与其他南方方言及部分官话方言的创新音变。

(三)灰泰入虞

“灰泰入虞”即指蟹摄合口一等灰泰韵与遇摄合口三等虞韵(包括鱼韵)同读。如,石陂“背刀~”py6,松溪“背”py6。

从历史音韵看,灰泰入虞是《切韵》以后的音变现象,不见于中古以前的文献,是音韵创新。关于音变过程,郑伟提出:*uei>uiei>ei>yei>yi>y。(39)郑伟:《音韵学:方法和实践》,上海:上海古籍出版社,2018年,第260页。

周宁“水”字,《周宁县志》记为tsyi3,yi一韵辖“水诡轨鬼傀缕屡垒儡蕊蕊磊”等字。(40)周宁县地方志编纂委员会《周宁县志》,北京:中国科学技术出版社,1993年,第633页。如果将《县志》看作是早期的读音,则郑伟提出的音变过程中的yi则为周宁y的前身。

(四)曾梗合流

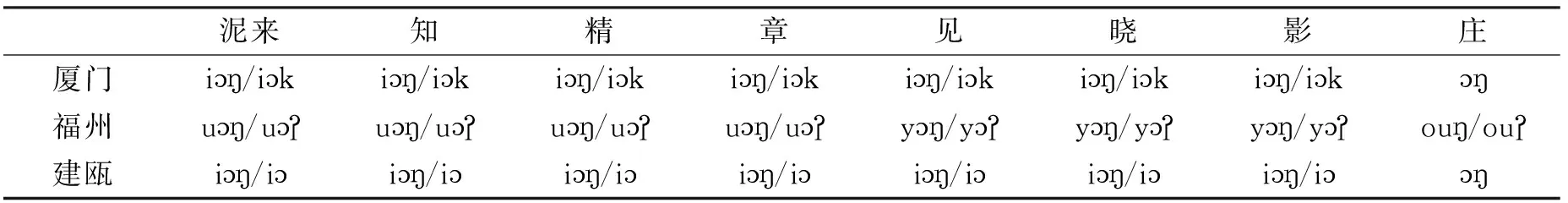

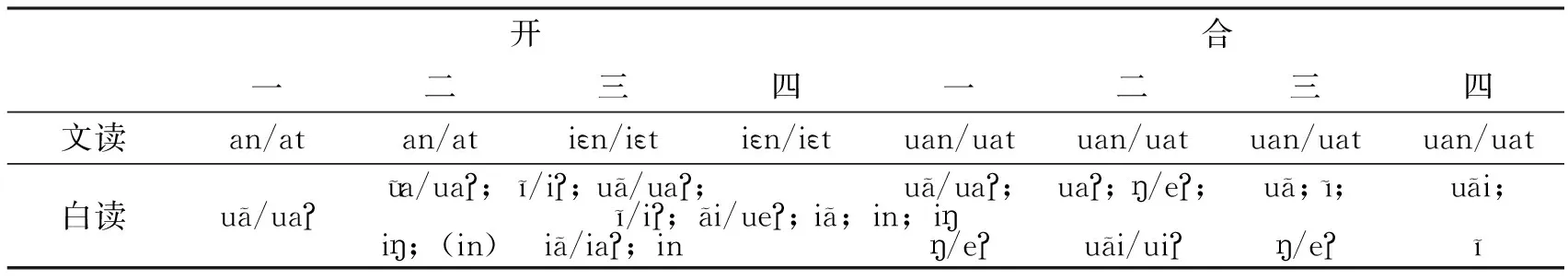

对比以北京为代表的官话和闽语各方言曾梗文读的音类关系(见表3)。

表3 北京话与闽语曾梗文读层对比

北京话曾开一和梗开二阳声韵和牙喉入声韵同读,曾开三和梗开三四合流。与之相比,闽南则体现为曾开一三、梗开二三四的全面合流。闽东、闽北的分合关系与北京相似,但北京曾开一入声非牙喉音和硬开二入声非牙喉音仍能区分(ei:ai),而闽东、闽北则无别。因此从整体上看,闽语文读层体现出比北京为代表的官话更大程度的合流创新。

(五)介音的历史音变

1.介音的转移。介音由前变后的转移可以说是闽语的一大特色音变,而且覆盖多个韵摄、多个语音层次,使闽语体现出与众不同的气质。以层次最为明确、表现最为显著的宕摄开口三等文读层为例(见表4)。

表4 闽语宕摄开口三等文读层对比

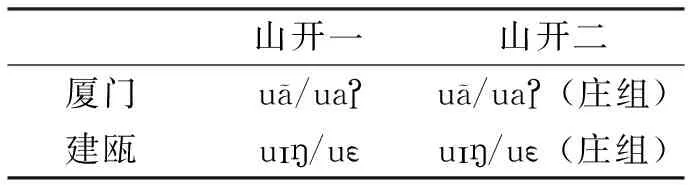

2.介音的消失。一般认为《切韵》合口一等带-u-介音。不过-u-介音消失的速率不同。(42)张光宇:《汉语方言合口介音消失的阶段性》,《中国语文》2006年第4期,第346—358页。以闽语果摄开合口一等文读层为例(见表5)。

表5 闽语果摄开合口一等文读层对比

厦门歌戈无别(戈*uo>o),福州、建瓯见系有别,其他声母合流。这体现了-u-在牙喉声母后最后消失,即该声母对-u-介音有保护作用。对比官话的开合口有别,闽语开合无别是一种创新音变。

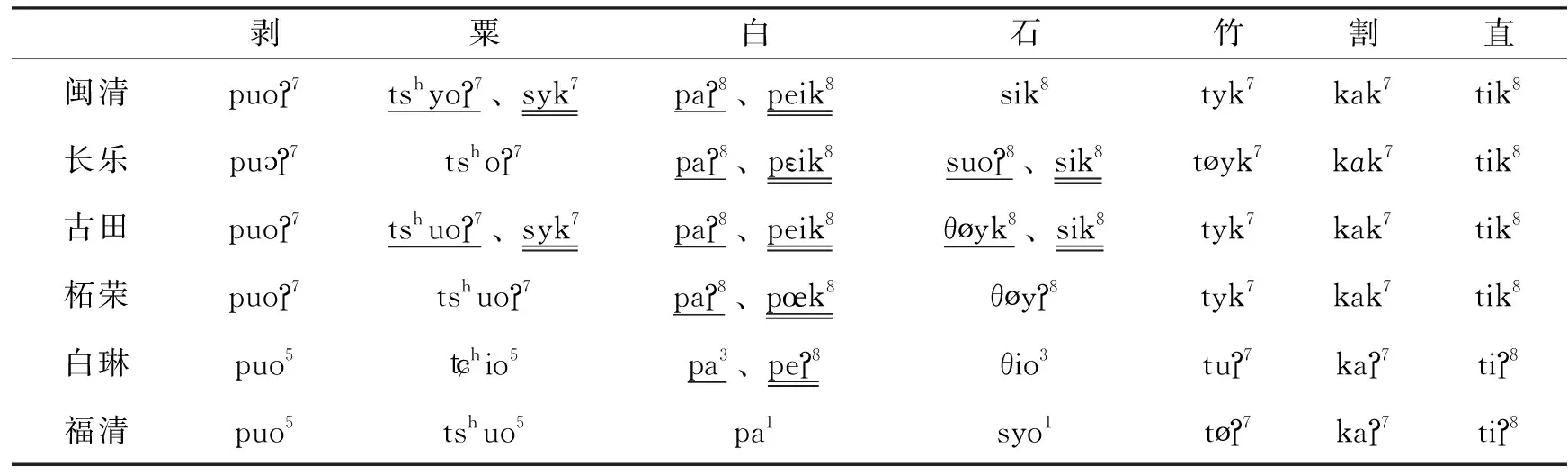

3.介音的产生。闽语白读的一大特点是中古开口韵出现大量合口-u-介音韵读。且看表现最为显著的山摄开口一二等(见表6)。(43)闽东没有相对应的合口一读,有可能是层次替换,对于此处音变的解释没有重要参考意义,暂时忽略。

表6 闽语山摄开口一二等白读对比

闽南、闽北山摄开口一等读合口白读的最多,遍及所有声母来源字,开口二等只见于庄组和个别唇音和影母字(厦门,“拔”pua8、puat8,“晏”uã5/an5)。从分布条件看,开口一等是无条件的,而开口二等有条件且与声母有关。开口一等的音变较好解释,一等为后元音,易裂化为合口韵母:*-->-u->-ua-(厦门)>-uε-(建瓯)>uIŋ(建瓯)。开口二等原为-a-元音,庄组变为ua应从声母去解释。吴瑞文假设该层发生元音后化音变:*a>ɑ/_{n,t},之后具有与开口一等相同的音变起点,从而发生复化(uɑ>ua)。(44)吴瑞文:《论山摄开口字在共同闽语中的演变与层次》,《中国语言学集刊》2012年第1期,第177—238页。

(六)舌尖元音(*、*)的变化

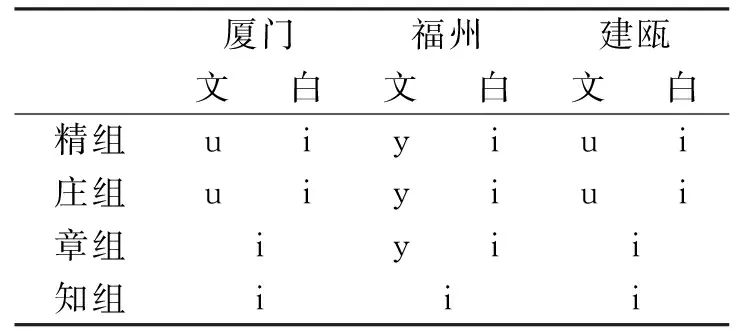

舌尖元音主要见于止摄开口三等。从共时音系看,闽语虽为一套塞擦音声母,但声韵配合关系反映其音变模式(见表7)。

表7 闽语止摄开口三等文白层对比

从白读层语音模式看,三地一致:精庄章知同读,均为i。从文读层语音模式看,厦门、建瓯呈现精庄/章知格局,福州则为精庄章/知。结合官话语音史,知组依卷舌化进程可分为知二与知三,知二与庄组先发生卷舌(塞擦化),知三则保持塞音状态较久。这也是福州止摄文读层只有知组仍读i,而精庄章读u(应经历过卷舌化)的原因。

文读层音值的不同,从层次角度说,源语进入闽语后,经过本地音系的改造和本地音系的折合。而从语音史看,这个源语的面貌应该是舌尖元音。朱晓农将舌尖元音放入舌位图中,舌位在中央区域(与、相对的高顶出位)。(45)朱晓农:《说元音》,《语言科学》2008年第5期,第459—482页。从音值变化看,*、>u(厦门、建瓯)是一种后化,而*、>y(福州)是一种前化,均体现由于舌尖元音的游移性而引起的创新音变。

(七)鼻化韵与成音节鼻音韵母的形成

闽南方言的鼻化韵十分丰富,在此仅讨论韵读比较特殊的成音节鼻音与高元音鼻化韵,以观察鼻化韵、成音节鼻音、鼻音韵母之间的转换机制。以下是闽南方言成音节鼻音在各韵摄大体面貌(见表8)。

表8 闽南方言鼻化韵、成音节鼻音韵母、鼻音韵母对比表

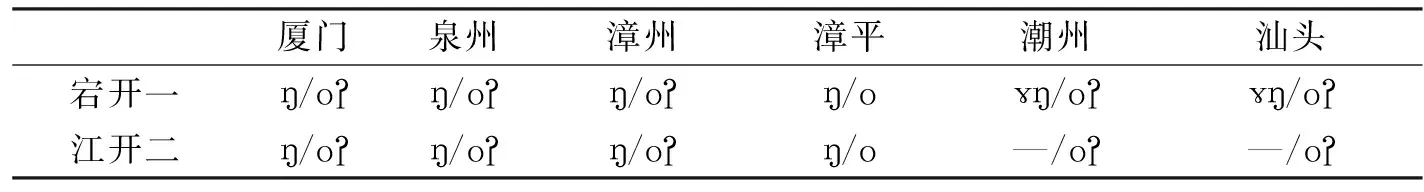

宕、江摄表现一致,从舒促不平行比较即可知阳声韵主元音原本为o。*oŋ到ŋ,中间经历:*oŋ>u>ŋ。由u到ŋ,是因为鼻化的高元音u相当于一个成音节鼻音ŋ,二者在发音部位上相当(舌体向后,软腭下垂,鼻腔通道打开)。所以u是鼻音韵母向成音节转化的桥梁。u与ŋ之间的转换只要对比宕摄开口三等(非庄组)读音也可获知(见表9)。

通过舒促对比和方言比较,闽南内部的音变链可以描述为:*ioŋ(iŋ)>iõ(汕头)、i(漳州)>iu(厦门、泉州)>iŋ(漳平)。由厦门、泉州的iu变为漳平的iŋ,即体现鼻化高元音u相当于一个成音节鼻音ŋ。

因此,鼻化韵、成音节鼻音与鼻音韵母之间的转换是闽南方言的一种创新音变。

(八)鼻化元音的滋长

闽南方言的鼻化元音十分丰富,除上文提到的鼻韵尾变为鼻化元音的情况外,还有不少中古阴声韵读为鼻化韵。如厦门,“鼻”ph2,“易”6,“骂”mã5;潮州,“虎”hou3,“好”hau3,“畏”u6,“幼”iu5,“爱”a5。一般而言,低、中元音比高元音更易鼻化。朱晓农指出:“原因在于发低元音时口腔张大,舌骨肌的一端会带动软腭使它下降,咽-鼻通道可能会出现漏缝,从而引致鼻化音。”(46)朱晓农:《说元音》,第459—482页。闽南方言的这些鼻化韵有的为高元音,与中古来源无对应关系,亦找不到接触而产生的证据,应属其内部自身的创新音变。

(九)韵尾的演变

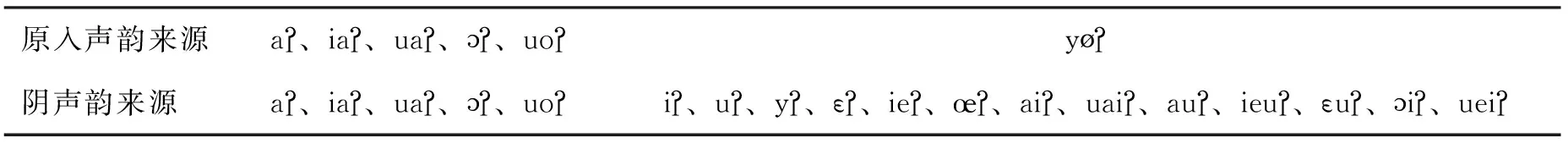

韵尾的演变在闽语中的创新性可分为三种情况:

一是,白读层演变速度快于文读官话层。中古-m、-n、-ŋ、-p、-t、-k较完整地保留在闽南文读层中,而闽东、闽北均已合并或发生入声韵尾的消失。闽南白读层的韵尾的演变则比文读层更快,阳声韵读为鼻化韵,入声韵读喉塞尾。以厦门山摄文白读为例,见表10:

表10 厦门山摄文白读音层对比

从韵尾看,文读与中古n/t相对应,而白读出现鼻化、喉塞尾、自成音节等韵母。一般认为白读代表早期形式,文读为晚期形式,但韵尾表现显示白读比文读变化的速度更快。闽南文读为唐宋来源,而白读韵尾则体现比唐宋官话层更大的创新。

表11 闽东方言入声韵尾对比

二是,韵尾的减少。如闽东、闽北、闽中一些方言阳声韵只有ŋ一种韵尾,闽北、闽中一些方言入声字无塞音韵尾,并入相应的舒声韵中。从语音史看,阳声韵尾的合并比大部分官话更显著,入声韵尾和大部分官话相当的韵尾演变速度相当。

三是,-m尾的增多。闽中的永安、三元方言-m尾韵涵盖咸、宕、江、通等摄字,永安还包括山、臻、梗的部分阳声字(个别在三元也读-m尾)。如,永安,“蚕”tshɑm2,“忙”m2,“墙”tsiɑm2,“网”m3,“光”kɑm1,“窗”tshɑm1,“胸”xm1,“单”tum1,“村”tshum1,“形”xam2,“横”xm2。

这三种情况,第一种属于比较早期的创新音变,第二、三种属于比较晚近的创新音变。

(十)闽东、闽北的韵母变化

松紧韵母被看作是闽东方言区别于其他闽语的重要特征之一。即在共时音系层面,往往存在韵母以声调为条件的互补分布。如,福州紧音iŋ出现在阴平、阳平、上声,松音eiŋ出现在阴去、阳去,二者互补。近年来专文讨论闽东方言的变韵有诸多成果,宁德、福安、周宁等闽东北片韵母系统历时与共时层面的交互越来越受到关注。如,戴黎刚《闽东周宁话的变韵及其性质》(47)戴黎刚:《闽东周宁话的变韵及其性质》,《中央研究院历史语言研究集刊》第78本第3分,第603—628页。、《闽东福安话的变韵》(48)戴黎刚:《闽东福安话的变韵》,《中国语文》2008年第3期,第216—227页。、《闽东宁德话的变韵》(49)戴黎刚:《闽东宁德话的变韵》,《语言学论丛》第43辑,北京:商务印书馆,第129—163页。,杜佳伦《闽东方言韵变现象的历时分析与比较研究》(50)杜佳伦:《闽东方言韵变现象的历时分析与比较研究》,《汉学研究》2010年第3期,第197—229页。,陈泽平《福安话韵母的历史音变及其共时分析方法》(51)陈泽平:《福安话韵母的历史音变及其共时分析方法》,《中国语文》2012年第1期,第58—67页。,叶太青《闽东方言宁德霍童话的变韵现象》(52)叶太青:《闽东方言宁德霍童话的变韵现象》,《语言科学》2014年第2期,第169—178页。,陈丽冰、吴瑞文《宁德方言的变韵及期历时意义》(53)陈丽冰、吴瑞文:《宁德方言的变韵及期历时意义》,《汉语学报》2014年第4期,第31—40页。。从音变时间看,闽东韵母的这一变化是晚近创新,陈泽平指出,在《戚林八音》等明清反映福州的韵书中,并未出现这一特点。(54)陈泽平:《福州话的韵母结构及其演变模式》,载陈泽平著《闽语新探索》,上海:上海远东出版社、上海三联书店,2003年,第1—23页。

从共时音系看,闽北方言似乎并不存在如闽东声调与韵母之间的直接对应关系,即通常所说的“变韵”现象。不过杜佳伦指出闽北存在韵母以声母为条件的音变,在“高元音复化音变”这一韵母音变方向上实与闽东的变韵相通。例如,石陂、建瓯的i韵在建阳、崇安、松溪的非章见系变成i或ei。石陂、建瓯、建阳的y在松溪的非章见系复化为œy,崇安则所有见系字读为u。因此杜先生提出“闽东乃以声调为分化条件,闽北则以声母为分化条件”。(55)杜佳伦:《闽语历史层次分析与相关音变探讨》,上海:中西书局,2014年,第448—452页。

可将闽东、闽北韵母的变化看作是系统内部自然发生的、以语音为条件的创新音变。

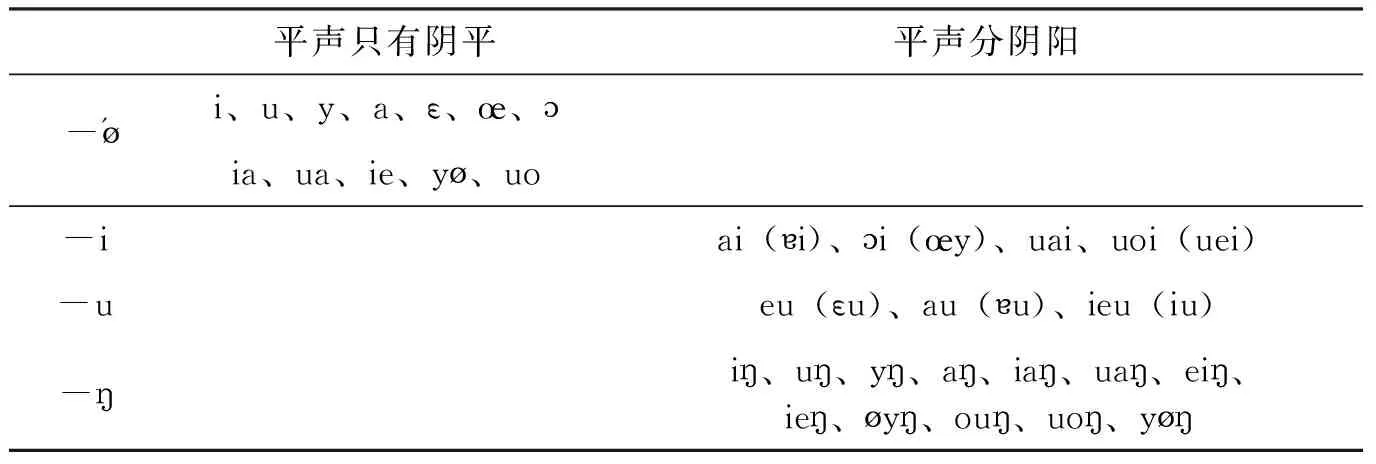

(十一)舒声促化

闽东一些方言存在舒声促化现象(见表12),闽清坂东话阴去调阴声韵来源字与阴入调中的-尾字合流,使得喉塞尾韵母大大增加:(56)坂东话这一现象如果处理为声调问题(短促调),将入声韵母来源字并入阴声韵去声字,则韵母数量可大大减少。

表12 闽清坂东话促化韵母表

闽东其他方言不成系统的舒声促化字也属于此种情况。如,柘荣:布puo7=剥puo7;闽清城关:“霸”pa7=“百”pa7。

四 闽语声调的创新音变

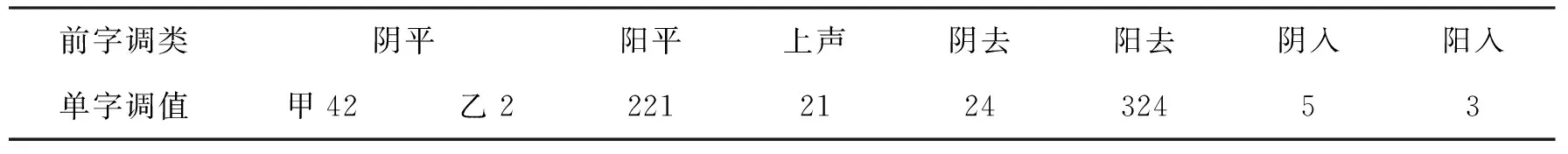

(一)调类与中古的对应关系

与中古音系统或吴语相比,闽语的声调数量不一,虽有存古,也有不少创新之处。可分为以下几种调类创新类型:(57)闽北方言声调与中古音之间错综的关系,阳平分甲乙两类,被称为“第九调”,一般认为是受语言接触的结果,因此不视为闽语内部自然的创新音变。闽语中也有保守调类体现,如建宁上声虽一类,但浊上读上声,而未归阳去。

7个调类,阳上归去,上声仅一类(如闽东、莆仙、一些闽南方言);

7个调类,去声不分阴阳(如泉州闽南方言);

6个调类,入声仅一调类(如尤溪,浊入归阴平,清入为入声);

6个调类,去声和入声各仅一调类(如沙县;沙县湖源话一些古浊入归阴平,古浊去归阳平);

5个调类,无入声调类(如沙县青州话,平上分阴阳,去声一类,入声混同去声;泰宁平去分阴阳,上声一类)。

此外,有些方言调类虽比较多,但内部的分合关系比较复杂。如永安共6个声调:阴平、阳平、阴上、阳上、去声、入声。但调类与中古声母清浊并不完全对应。古浊声母入声字今多与浊声上声字相混,“是”=“十”s4,“户”=“服”xu4。

(二)音节类型与声调的分合

1.开尾合调。闽东部分方言存在罕见的开尾合调现象,即声调以韵尾的有无发生合并。如,宁德虎浿、九都、周宁咸村上声和阳去在开尾韵中已失去对立,都读作阳去(如虎浿,倒=盗t41),带韵尾的字则保持上声和阳去的区别(如虎浿,“海”xai41≠“害”xai41)(参看秋谷裕幸(58)[日]秋谷裕幸:《闽东区宁德方言音韵史研究》,《语言暨语言学专刊》(系列之六十),台北:中央研究院语言学研究所,2018年,第3页。)。闽清部分乡镇存在开尾韵在平声中的合调现象,都读阴平(如闽清坂东,“知”=“迟”ti35),带韵尾的字则保持阴平和阳平的区别(如闽清坂东,“冰”piŋ35≠“瓶”piŋ53)(笔者2019调查),形成韵母和声调的如下表13对应关系:

表13 闽清坂东话平声与韵母的关系

2.开尾分调。屏南代溪话阴平内部存在依韵尾有无而产生调类分化的对应关系:开尾字调值为2(“猪”ty2),带韵尾的字调值为42(“堆”ty42)。下表14是该方言单字调(语料来自叶太青(59)叶太青:《屏南代溪话音系》,福州:福建师范大学硕士学位论文,2003年,第8页。):

表14 屏南代溪话单字调

(三)舒声促化

前文所说的舒声促化现象往往也带来声调的部分合并。如,坂东话阴去调阴声韵来源字与阴入调中的-尾字合流,即阴去调字大大减少,而阴入调字增多。如:“虫宅海蜇”=“澈”tha7;“架”=“格”ka7;“到”=“桌”t7;“课”=“曲”khuo7;“布”=“剥”puo7。

(四)调值变化

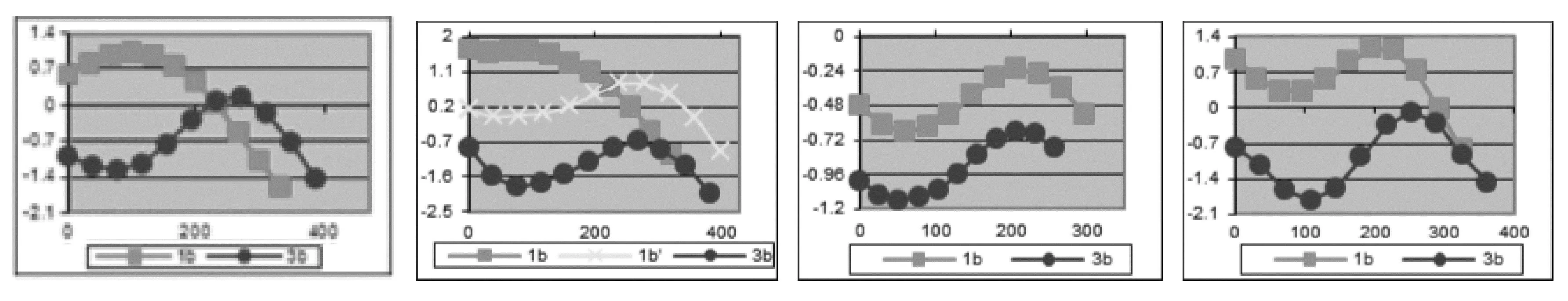

闽方言调值的变化主要出现在新派。例如,通过微观观察,我们发现闽东方言还存在诸多声调变异现象。以闽清坂东话为例(本人2019调查),该方言共7个声调:阴平、阳平、上声、阴去、阳去、阴入、阳入。其中,不少声调均存在多种变异形式,以阳平和阳去两个调类的读音情况为例。下面选取4位发音人的基频曲线进行对比(1b阳平,1b’为同一发音人的阳平变异;3b为阳去)(60)声调起点从韵腹的起点算起,在语图上从元音的第二个脉冲算起,终点为周期波变不规则处,全文所有数据的处理保持相同的标准。每类舒声调各获取等分点上的11个基频数据。降调基频终点是在宽带图上的基频直条有规律成比例的间隔结束处。相关讨论参看袁碧霞:《两折调的形成及变异——福建闽清方言的个案分析》,《语言研究》2021年第2期,第65—71页。(见图1—图4):四位发音人阳平调差异很大:老男1为明显的弯降调;老男2则出现两种形式,一为降调,一为两折调;青男1和青女1均为比较典型的两折调。

图1:老男1 图2:老男2 图3:青男1 图4:青女1

五 结 语

闽语的创新在声、韵、调系统中的体现均十分突出,通过官话和方言的比较可以归纳出闽语创新性音变的几个特点:

一是各创新在闽语内部次方言中的速度或深浅不一。如“歌豪不分”在闽北方言的表现则不多,“支微入虞”除闽北外其他方言的体现不丰富,韵母的变化只出现在闽东和闽北,闽南内部韵母则比较一致。这也说明了各方言内部发展的不平衡性,从另一个层面体现保守与创新的共存。

二是文读层和白读层均存在创新音变。以往认为白读层代表早期读音,文读层为晚近来源,前者的保守性更大。不过层次先后与音变快慢并不完全对应。闽语白读层的创新亦多,如韵尾的演变、闽北来母擦化音变。

三是现代闽语的创新音变仍在剧烈进行中,许多过去未注意的现象,少见于其他汉语方言的变异正在发酵中,需要给予更多的关注。例如开尾分调、合调、系统的舒声促化现象。