上海苏报案:中西司法的融汇与碰撞

付杰

《苏报》创刊于1896年(光绪二十二年),是革命民主派报纸,曾刊出章炳麟的《驳康有为论革命书》,并在国内率先宣传邹容的《革命军》。

1902年“墨水瓶事件”中部分离校学生合影。

上海租界内的会审公廨,会审官有清朝官员,也有外方官员,不过陪审官由外国人担任,实际上把控着裁判权。

我国近代历史教科书提到了章炳麟的《驳康有为论革命书》、邹容的《革命军》,意在说明清末时期革命势力的崛起和民众思想的觉醒。但鲜为人知的是,这背后还牵扯着一桩司法大案,那就是闻名中外的上海苏报案。该案混合了我国封建时期的县衙审判与西方现代的抗辩式审判,成为中西司法对比的典型案例。因发生在清朝司法主权严重丧失的时代背景下,这一案件更促使清朝统治者以西方法律为师,成了加速清末司法转型的里程碑事件。

《苏报》创刊于1896年,创办以来一直名头不响,所刊内容也无特色,甚至被时人认为是日本外务省设于上海的机关报。1900年,陈范接手此报。

陈范,湖南衡山人,曾任江西铅山知县,虽为旧时秀才,思想却颇为开明。他引入进步思想,鼓呼变法革新,但《苏报》仍是惨淡。发行量很少,收入也困难,陈范只得拉家人担任主笔、编辑,以减少支出,维持运转。

转机很快就来了。1902年上海南洋公学发生了“墨水瓶事件”:学生为反对校方专制统治而集体退学,这也是我国学运史上的第一次学生运动。这次事件迅速蔓延至东南沿海地区,形成了一股蔚为大观的“学界风潮”。风潮过后,很快又演变成了轰轰烈烈的抗法拒俄运动。

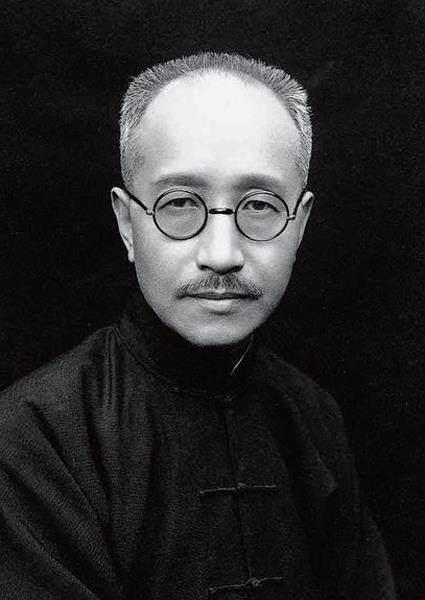

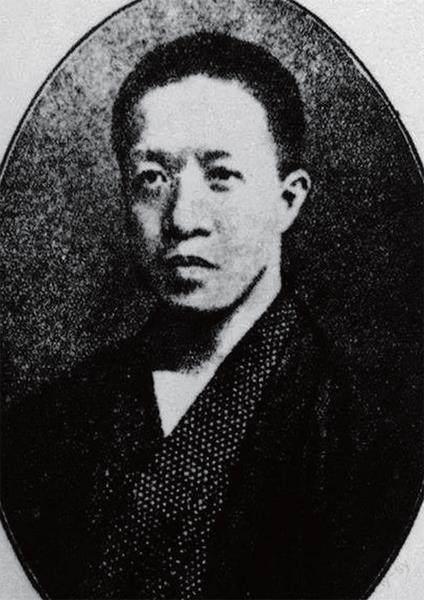

正是在这段时期,陈范结识了爱国青年章士钊,聘其为《苏报》主笔。1903年6月1日,《苏报》宣称“大改良”,章炳麟等发表《康有为》一文,驳斥保皇,倡导革命。6月9日,章炳麟介绍邹容《革命军》时,旗帜鲜明地提出了排满思想。6月10日,章炳麟《序革命军》发表。6月29日,苏报摘录了《驳康有为论革命书》中的部分内容,以《康有为与觉罗君之关系》刊出。

其实,当局早就对《苏报》有所关注,这次该报言辞激烈、毁谤政府,他们便着手拘捕事宜。然而,当局想要拿人并非易事,不仅要经过各国驻沪领事同意,还必须要过工部局这关。当时,在上海租界,各国建立了以工部局为核心的立法体制、以工部局董事会为核心的行政体制,其中又以英国占据绝对主导地位,清廷的统治力量只能止步于租界。《苏报》馆正是坐落在租界内。工部局初不允许,经过艰难交涉,方才松口,但有一条件:逮捕之后,仍要在租界会审公廨,由中外官员共同审理案件,不得移出。会审公廨,也称会审公堂,是中外兼有的混合法庭,设有正会审官、副会审官、陪审官等职,有清朝官员,也有外方官员,不过陪审官由外国人担任,实际上把控着裁判权。清方无奈之下只得同意。

确定逮捕名单后,当局即刻实施抓人,最终只抓获章炳麟、陈仲彝、钱宝仁、程吉甫、龙积之五人,邹容后来主动投案。既已将人捕获,审判也就很快开始了。

1903年6月30日,案件在会审公廨进行了预审。由于邹容还未到案,第一次审判相对简单。在以往这样的混合法庭中,若有中外被告,往往是洋人站立、国人下跪接受审判的奇葩场面。章炳麟起初不愿下跪,后经陪审官要求方才下跪。清方聘请了上海著名的外籍律师古博,而被告也聘请了律师帮助辩护,在原告被告皆为中国人的案件中,这还是第一次双方都聘请律师代为声张,在很大程度上注定了本案不会沦为一场走过场的审判。

7月15日,案件正式进行第一次公开审理,此时邹容已投案。控方古柏律师以《苏报》所刊文章为证,控告众人“故意污蔑满清皇帝,挑诋政府,大逆不道。欲使国民仇视今上,痛恨政府,心怀叵测,谋为不轨”。中方谳员孙建臣先是威权施压,让众人老实招来;见堂下不应,竟又转为“哀求”,求章邹等人快快招供,尽早结案,大家省心。

7月21日,第二次公开审理此案,因清方已有引渡之意,希望将章邹等人引入己方地界便宜行事,以免西人之掣肘,因此这次审理更为简短。庭审中控方律师以本案“另有交涉”为由要求改期,辩护律师反问道:“现在原告究系何人?其为政府耶?抑江苏巡抚耶?上海道台耶?本律师无从知悉。”这个问题自然让熏染传统法思维的清方官员无从回答,只得笼统答以“系奉旨着江苏巡抚饬拘,本分府惟有尊奉宪札行事而已”。

会审公廨乃清廷的“法外之地”,清方也深知此案“若依西律恐不重办”,因此开始交涉引渡事宜,展开了紧锣密鼓的外交行动。因章邹等爱国志士必然支持抗法拒俄运动,法、俄两国乐见其成,美、意两国主张有条件引渡,英、日两国则拒绝引渡,尤以在租界占主导地位的英国态度坚决。各国深知一旦引渡,章邹等人恐难保命,还担心此案援引成例,其在租界的领事裁判权会被打开一道缺口,进而损害其特权。不过,清政府的积极运作还是颇有成效,但是发生的另一起案件,让其引渡愿望彻底化为泡影,这就是轰动中外的沈荩案。

戊戌变法失败后,光绪帝被软禁,慈禧太后重新上台训政。维新派不甘失败,发起了庚子勤王运动,以图营救光绪帝,后运动失败,多人被杀。沈荩便是勤王运动的重要参与者,行动失败后他藏匿于京城,1903年被告发逮捕。沈荩被捕后,经慈禧授意,没有经过正常审判程序,竟被活活打死,其刑之酷,其状之惨,令人发指。这一不容于现代文明社会的行径很快传到了西方各国。原本支持引渡的国家纷纷转变态度,尤其是法国的转向,更是瓦解了支持清廷诉求的阵营。案件仍须在会审公廨审理。由于嫌犯被关押日久,工部局受到各方压力,也期尽快结案,否则就做释放处理。

12月3日,案件继续审理,由上海知县汪懋琨、谳员邓文堉、英国观审翟理斯主持审理,当然,只有翟理斯才有权做出最终判决。双方都有外籍律师代为发言。出现了一个十分吊诡的现象:尽管两造皆为中国人,鉴于双方律师身份以及清廷相关法律的缺位,案件适用的却是英国的法律,双方以诽谤煽动与言论自由互为攻防。

审判初始,控方律师古柏以章邹“谋反悖逆”“聚众闹事”“扰乱人心”等为由,援引英律,定以“煽动性的诽谤罪”。辩护律师琼斯则是“以子之矛,攻子之盾”,一针见血地指出若以诽谤言论治罪,则写作、印刷和出版应作为一个整体性罪名方可定罪。但章邹只承认写作行为,没有印刷、出版行为,按照“谁主张,谁举证”的原则,控方须证明被告有此行为。当时上海没有正式的出版法律和正规的出版程序,控方要想提出证据,谈何容易?最终,钱宝仁、程吉甫等四人被认定为与本案无关,相继被释放,只有章邹两人等待判决结果。

在苏报案中,清政府(江苏与上海当局)、各国驻京使馆、各国驻上海领事团、工部局甚至保皇派、革命党均被卷入。在反复博弈之下,1904年5月21日,中外双方宣布了最终判决:“至邹容作《革命军》一书,章炳麟作《訄书》,并作《革命军序》,又有驳康有为一书,言语纰谬,形同悖逆。彼二人者同恶相济,罪不容恕,议定邹容监禁二年,章炳麟监禁三年,罚作苦工,以示炯戒。限满释放,驱逐出境。此判。”

在中外瞩目下,苏报案至此终于告一段落,局中人的后话却各不相同。邹容被折磨致病,于1905年4月3日瘐毙狱中,年仅20岁,后被南京临时政府追赠为“陆军大将军”;章炳麟1906年6月29日出狱当日即登上了赴日的客轮,继续从事革命事业。而《苏报》的老板陈范,案发之后避难日本,1904年回国后被捕,出狱后又参与革命,投身报业,一生也可谓有起有落。

章士釗

章炳麟

苏报案犹如一面镜子,将中国传统司法中的落后尽数显影。如工部局基于法律援助制度,为被告聘请了辩护律师,这让清朝官员颇为不解和疑虑,湖广总督端方致内阁大学士张之洞的电文中就说道:“闻各犯律师系工部局代请,不知何心?”再如,在12月7日的审判中,辩护律师以陈范之子陈仲彝与该案无涉为由请求释放,知县汪懋琨却冒出一句让西人大跌眼镜的话:“你愿意替你的父亲顶罪吗?”针对章邹二人,汪懋琨也提出:“只要写今上一字,罪名足矣。”这些严重不符现代法治精神和司法正义的言行,不仅让西人匪夷所思,也使得他们更不信任清朝的司法。不难设想,若章邹等人真要引渡成功,恐怕会落得与沈荩一般的惨烈下场。而西方司法的程序正义、律师辩护、法律援助、无罪推定、“谁主张,谁举证”、证人证言等一系列诉讼原则与规则,很好地保证了被告人的权利,也是章邹被轻判的重要原因,因此该案堪称一次生动鲜活的西方法治大讲堂。

苏报案一开始便被中外媒体连篇累牍地跟踪报道,阅者甚广,极大震撼了国人的神经,启发了心智,孙中山就谓苏报案令“民气为之大壮”。就诉讼主体而言,这是清廷对个人发起的一场官司,尽管力量相差悬殊,但会审公廨保证了两造是以相对平等的主体展开控辩,对当时的国人是闻所未闻、见所未见之事。

对于清政府而言,苏报案则是一次严重的刺激。清廷若想收回司法主权,势必要以西为师,进行彻底的司法变革。苏报案是一次里程碑式的案件,促使清廷修订法律,以图与列强平等对话。从这个意义上来讲,在清廷与列强对峙、保皇与革命交锋、东方文明与西方文明碰撞的时代浪潮下,苏报案作为牵涉所有这些因素的个案,因其重要的价值和意义,已经超越了时代,而被永远镌刻在了历史的卷轴上。

(责编:刘婕)