鱼皮画,指尖上的猎鱼文化

文林

鱼皮画主要分为黏贴和镂刻两种。黏贴画制作相对来说较为容易,先勾勒出初稿,然后选好底衬,再选适当的鱼皮进行剪制。

鱼皮画,这种即将失传的技艺,记录了赫哲族的历史,更保留了他们真实生活的痕迹。一群群奋力洄游的大马哈鱼,泛起的粼粼波光,正是一切的开端。

鱼皮有天然的鱼鳞花纹,上色后色彩斑斓。一幅鱼皮画,由多个局部拼贴、缝合而成,色彩上有冷暖和色调的差别,但这些颜色搭配在一起,和谐、古朴、自然。

2006年5月20日,赫哲族鱼皮制作技艺被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

约访非遗传承人张琳时,她特意将地点选在哈尔滨工程大学一间教室内。起初,我并不理解她的选择。直至我走进教学楼,看到教室内满墙都是鱼皮画时,才明白她的用意:这是她将鱼皮画技艺向更多学生推广的场所。

张琳说:“这项技艺濒临失传,失传是很多非遗项目面临的困境。让鱼皮画艺术得到发扬,从学校入手,是不错的选择。我愿意让你看到,鱼皮画并不过时,如今有很多年轻人喜欢。”

张琳和鱼皮画的机缘,来自2005年一次从天而降的大雨。那时她去参加哈尔滨市的一个民俗艺术博览会,躲雨时遇到一位手拿鱼皮画的老艺人。张琳说:“一眼就喜欢上了,感觉找到了根。”后来,她专门跑到同江赫哲族聚集区寻找老艺人学习。

鱼皮画,源自赫哲族的传统,已有2000多年的历史。由于没有文字记载,向来都是口传身授。也正因如此,张琳多次去同江,拜鱼皮画大师刘升为师。通过刘升老师,她也第一次了解了赫哲族鱼皮艺术的起源:鱼皮画始于黑龙江畔古老的岩画和古代的图腾,鱼皮画最初是从服饰和岩画中分离出来,后来转变为一种单独的艺术形式。

赫哲族之所以诞生了鱼皮画这一独一无二的艺术,有其特殊的历史背景:赫哲族是我国的少数民族之一,现有人口5000余人,主要居住在黑龙江、松花江、乌苏里江下游的三江平原之上,常居地有佳木斯市、同江市、饶河县、依兰县等区域。

鱼皮画既可以利用天然的鱼皮本色和纹理进行创作,也可以把鱼皮染色后再进行创作。

当你在一幅完成的鱼皮画前观赏时,画上的人物,远远看来如真似幻,真不能相信这巧夺天工的艺术品,原料竟是鱼皮。从外观上来说,鱼皮有一种自然的美,具有天然的鱼鳞花纹,多种多样,凹凸不平,又浑然天成。是任何其他材料不可替代的,也非人工模拟能够获得。

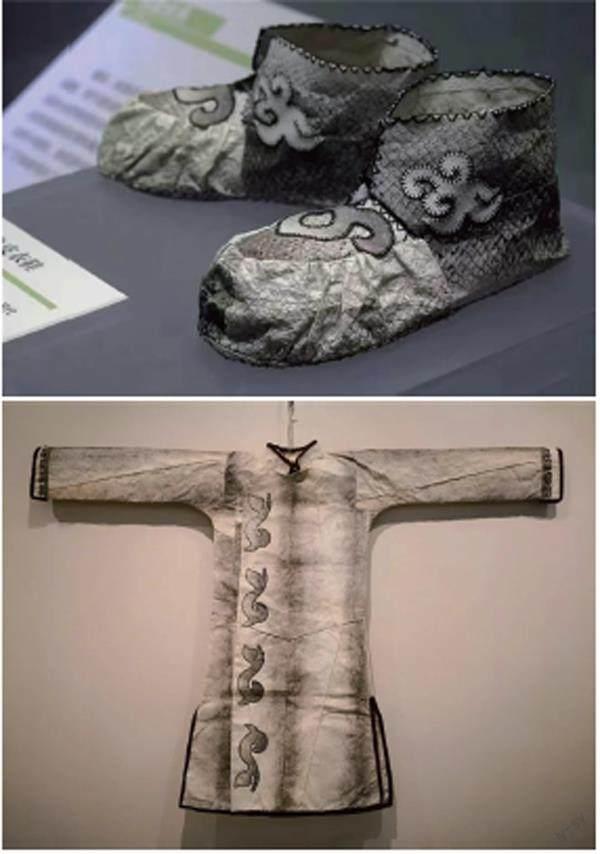

明朝时,赫哲族是女真的一支。至清初始以“黑斤”“黑其”“赫真”“奇楞”“赫哲”等名称见于文献。新中国成立后,统一族名为赫哲,是我国北方少数民族中唯一以捕鱼为主要生产方式的民族。他们食鱼肉、穿鱼皮,并用鱼皮加工制作各种生活和生产用品。尤其是用鱼皮做衣服,更是赫哲族的一大特点。《皇清职贡图》卷八记载:“男女衣服皆鹿皮、鱼皮为之。”

鱼皮衣,是过去赫哲族独有的民族服装。鱼皮衣是把鲢鱼、鲤鱼等鱼皮完整地剥下来,晾干去鳞,用木棒捶打得像棉布一样柔软,用鲢鱼皮线缝制而成。由于赫哲族人过去穿鱼皮衣,有犬陪伴,所以被人们称为“鱼皮部”和“使犬部”。

鱼皮画,是赫哲族独有的艺术品。赫哲族通过对鱼皮的黏贴和镂刻,以其独特的形式,从不同角度反映了赫哲族的审美意识。鱼皮镂刻和鱼皮剪贴画作为真正意义上的独立艺术品,从何时出现,早期形式、内容如何,目前尚无明确记载。

鱼皮如何作画?这也是许多初次观赏者的疑问。鱼皮画须用多年生洄游大马哈鱼的鱼皮加工制作。这种鱼生长于冷水,生长周期长,4年生的大马哈鱼,长约40—60厘米,宽约10—20厘米。这样的大马哈鱼鱼皮厚,密度大,抗拉力强,不透水,保暖效果好,可做画、衣服和鞋。

剥离鱼皮,是首道工序,这项技术即将失传。取整条不刮鳞的鱼,用木制小刀在头身相接处横向划一周,再顺鱼腹向内划剥。在我看来,划剥技术性极强,必须只穿透鱼皮,而又不刺入鱼肉。鱼皮滑腻,其间分寸拿捏,在于经验与巧劲儿。然后,用一只手拽住鱼身、鱼腹相接处的鱼皮一角,另一只手把木刮刀伸进皮肉之间,从头身相接处到尾之前,顺次划剥。剥离一侧,再换另一侧,直至将鱼皮沿鱼脊背处从头至尾完整取下,这样一整张带鳞的鱼皮才剥离完成。

然后是晾干鱼皮。早年是把剥下来的整张鱼皮,一张张分别绷紧,用木钉钉在屋內墙上,阴干数日,使其脱水又不失韧性。如果是冬天,则需在火堆旁烘干。现在,人们常常将鱼皮贴在院落的桦皮栅或仓房围墙的阴凉通风处晾干,等待熟制。

熟制鱼皮的工具,是木槌和木砧,赫哲语分别称为“空库”和“亥日根”。但是,用“空库”和“亥日根”熟皮耗时长久,且每次只能熟一张,劳动强度大、效率低。赫哲族人便发明了一种更好用的熟皮工具——木铡刀。早期的木铡是用一段直径约20厘米的树干制成,后来用一米左右的长木方制作。在长木上面开凹槽,另一端安装木刀。木刀刃部呈锯齿状,从侧面看去,很像吃西餐时切面包用的带锯齿餐刀,若面对刃部看,锯齿部分又像是搓衣板的棱。

木刀则以此端为轴心,能做大角度的张合运动。从外形上看,木铡刀与铡草用的铡刀相似,只不过用木刀替代了铁刀。

用木铡刀熟制鱼皮时,先将几张鱼皮卷在一起,并在每两张鱼皮之间撒上一层玉米面,去除鱼皮上的油脂和腥味。在早期,去油脂的方法,则是使用鲜大马哈鱼的鱼子,涂抹在鱼皮里,卷起放置一段时间后,使其发酵,然后用白浆土把腐脂搓掉。现在,这种方法在一些仍然用传统方法熟制鱼皮的艺人中,还可见到。

木铡刀熟制鱼皮的过程,好似童年坐的翘翘板。一人端坐铡轴一端的小凳上,将鱼皮卷横放在铡床上,两手各执鱼皮卷的一端。另一人站在另一端,手执刀柄,像铡草一样用力铡压。每铡一次,便要将鱼皮卷翻一下,使鱼皮卷的每一面都能被铡压,使之受热和熟制均匀。一般而言,熟制一卷鱼皮需两至三个小时。

鱼皮画技艺的一个绝妙之处,在于利用天然的鱼皮本色和纹理进行创作。每种鱼的颜色都会有所不同,一般来说鱼的脊背部分(青褐色、暗褐色、黑灰色)至腹部颜色由深入浅(黄灰色、浅青褐色、灰绿色、浅棕色),腹底为银白色,颜色呈现出自然过渡的特征。鱼皮的差异源于颜色、窝鳞、纹理的差别,最重要的还是自身颜色的过渡差别。

鱼皮滑腻,其间分寸拿捏,在于经验与巧劲儿。

魚皮鞋和鱼皮衣。

制作鱼皮画最关键之处是分色。将鱼皮,根据其固有的颜色、明暗关系进行挑选。张琳告诉我:“分色环节非常重要,是决定一幅鱼皮画作品的决定性因素。画面生动与否,分色起到至关重要的作用,一定要拉开色差,使画面生动。”比如,要表现仕女的皮肤,就需要选择小鳞片、较平滑的鱼皮。要表现岩石,则要选择窝鳞大、质地相对粗糙的鱼皮。

一幅鱼皮画,由多个局部拼贴、缝合而成,明暗上有黑白灰的变化,色彩上有冷暖和色调的差别。在传统的鱼皮画制作中,还可以用从野生植物中提取的各种染料,把揉制、加工好的鱼皮和鱼线染成各种颜色,然后再缝制成精巧的鱼皮画。

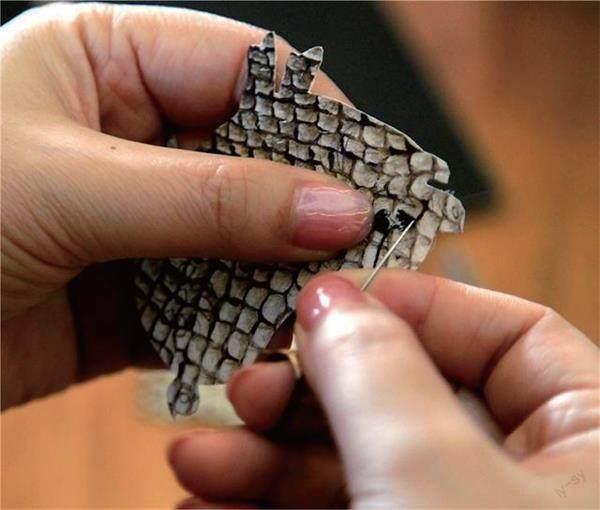

在制作工艺上,鱼皮画主要分为黏贴和镂刻两种。黏贴画制作相对来说较为容易,先勾勒出初稿,然后选好底衬,再选适当的鱼皮进行剪制。首先要确定需要黏贴的部位,再来选鱼皮的颜色,剪完之后,就可在底纸上进行黏贴了。

鱼皮镂刻则相反,要先选好鱼皮,再进行剪刻。一般都是选较大的鱼皮,在鱼皮的反面进行勾画(也可直接剪制),经过剪刻完成。此种方法不适于剪刻过于复杂的图形,因为鱼皮质地较硬厚,所以每次也只能出一两张画而已。在某种程度上,鱼皮画是将剪纸与绘画技法有机结合,根据鱼皮的各种纹理、色差,运用勾、刻、黏、提、染、描、刮、戳、熨等多道工序,成就出其他材质和色彩难以呈现的艺术画面和视觉效果。

赫哲族人从天地之中获取的万千灵性,幻化成鱼皮画中场景:沉静间,恍惚处,千百年来驰骋于三江流域,那些响彻天地的笑语与欢言,便跃然而出了。

(责编:马南迪)