嵌入与成长:钧窑现代陶艺的类型学研究

姚 瑶

(岭南大学 视觉设计系,韩国 大邱 42988)

20世纪60—80年代,伴随着西方现代艺术进入中国内地,位于原产地河南禹州的传统钧窑和西方现代艺术不断发生交汇、碰撞,钧窑现代陶艺由此萌芽、兴起,并渐成燎原之势。但随着近年来钧窑现代陶艺的发展出现滞缓并且陷入困境,关于钧窑现代陶艺研究的不足也慢慢显露出来。既往的钧窑现代陶艺研究,注重钧瓷发展的过程分析,但是缺乏对作品工艺、技法、风格的分类与解读;在钧窑现代陶艺实践层面,由于受传统钧窑和西方艺术形式、观念的共同影响,部分艺术家缺乏清晰的创作理念,在传统与现代之间往复切换,不仅对西方现代陶艺的创作内涵不甚了解,而且也意识不到传统钧瓷的文化价值与艺术魅力,最终导致自身创作物质的匮乏。本文试图通过类型学理论对艺术家属性、创作手法、创作观念进行归纳分析,寄望于解决钧窑现代陶艺类型划分依据模糊、划分标准矛盾的现状,也为钧窑现代陶艺的类型学研究以及其他历史名窑的理论研究提供一种新的思路和研究方法。

一、作为方法的类型学:钧窑现代陶艺的理论划分基础

类型学作为一种分组和分类的系统,一个类型的组成部分由假设的特定属性确定。这种归类的方法通过在现象之间建立有限的关系来促进争论和探索。类型是对许多不同个体的比较,是对它们之间普遍存在的共同形式的把握,是对它们作为一个整体,根据固定不变本质的各种特征的概括[1]80。

类型学中的分类,是一种认知方式,是人类为了更清晰地辩识研究对象的特征和属性而发展出来的。因此,类型是分类的结果,分类是辨析类型的手段。依据类型学原理,将研究范围内的诸多个体对象依据某一特定的分类标准或方法,归纳出“本质属性”,之后根据各本质属性间已形成的“稳定集合”,将其划分为不同类型。分类过程,就是在研究对象的诸多属性中寻求“本质属性”和“稳定集合”的过程,也是对研究对象把握本质和加深认识的有效途径。同时,在启发灵感和促进创新方面,对研究个体的创作发展也大有裨益。

钧窑现代陶艺是国内外艺术家和陶艺家陆续进入神垕钧窑瓷区进行陶艺创作的结果。当源于欧美的现代陶艺理念和技法传入神垕钧窑瓷区后,本土陶艺家纷纷将现代陶艺创作技术与钧釉、当地泥料及烧成工艺结合,由此促成了钧窑现代陶艺的扩张性发展[2]。钧窑现代陶艺,作为现代艺术集合的分支子集发展至今,在烧造的温度、釉色的配比上有明确的技术参数,偶尔的“失误”也成为孕育“新艺术的养料”。但目前钧窑现代陶艺的发展处境较为艰难:一方面,老一辈的原产地匠人坚持师徒传承的烧造模式,制作技艺和釉料配比极富“神秘性”,致使外来新一代学院派师生很难融入当地;另一方面,牵扯到诸多配方保密条款,窑厂与艺术家师生并不能深入合作。这极大程度上限制了钧窑现代陶艺的对外传播与进一步发展。此外,钧窑现代陶艺的理论研究也处于一种“理念混乱、理论匮乏、观念滞后”的局面,尤其是关于钧窑现代陶艺的类型研究,致使许多创作者在创作过程中缺乏有效理论指导,或守旧,拒绝新观念,或过度创新,摒弃传承,或内心迷茫,灵感枯竭,导致钧窑现代陶艺的发展雪上加霜。

通过实地调研和文献整理发现,部分学者也曾对钧窑现代陶艺做过流派划分和风格划分研究,但大多停留在对作品表面特征的观察和总结上,这种依托简单特征进行分类的方法缺乏深入性和系统性,仅以艺术流派和艺术风格来对钧窑现代陶艺进行理论研究是不全面的。依据“相似性”划分的艺术流派,没有深究不同个体间发展演化的内在联系;依据“独特性”划分的艺术风格,也无法涵盖钧窑现代陶艺复杂、多样的艺术表现形式。如果单纯地使用艺术流派、艺术风格对钧窑现代陶艺进行理论研究,则容易陷入一种执迷于某个作品或者某种表现手法的困境。由于钧窑现代陶艺处于不断的发展演化中,作品极富个体性,而且类型现象复杂多样,所以对其理论研究不能仅仅停留在个别作品或特征的记述分析上,更应着眼于类型的统一性,探索作品与作品、类型与类型之间的内在发展联系。

艺术类型的三大分类模式由基本分类模式、大类分类模式和细化分类模式组成。基本分类,往往依据某个抽象原则。黑格尔基于“美是理念的感性显现”的美学观将艺术分为象征型、古典型、浪漫型三种类型。他所依据的美学观,便是抽象原则的具体体现。大类的艺术分类是基于艺术的总体行为特征而进行的分类,不同于依据媒材和叙事的基本分类。细化分类模式是基于基本分类模式的再分类,即向下层级的艺术类型划分。因此,细化类型是一种艺术再分类的类型。细化分类模式依据艺术的基本特征,即构成艺术类型的三个要素——媒材、技艺和叙事,再分门别类展开的。由于每一种基本艺术类型,在媒材、技艺和叙事三要素上具有差异性,故而对其细分化的再分类,结果也是各不相同的[3]21。

二、外来艺术家对钧窑现代陶艺的嵌入

外来艺术家,指区别于神垕瓷区本地陶艺家的“学院派”或嵌入当地进行陶艺创作的独立艺术家。通常他们以开办培训班或工作室的方式进行现代陶艺理念和技法的教授和传播。笔者重点关注了从20世纪80年代至今的钧窑现代陶艺发展中的经典案例,以及正在形成中的、具有时代意义的最新案例。

(一)传统装饰艺术的现代性转化

1.挖掘民间工艺的审美情趣

1987年,画家韩美林到禹州钧瓷一厂进行钧窑现代陶艺创作,先后设计了“传统器皿系列”“吉祥鱼系列”“豆豆壶系列”等。韩美林访谈录中曾提到,在他一生的创作中没有脱开“装饰”二字,“装饰”也同样影响了他的一生[4]。韩美林善于挖掘民间工艺的审美情趣和创作意向,探索传统造型规律,实现传统艺术的现代性转化。

韩美林也在探索如何通过调整釉料的配比使釉色更好地贴合造型,在《钧瓷尊》中(见图1《钧瓷尊》,长57 cm、宽16 cm、高60 cm,2019年),首先将动物骆驼的造型进行扁平化处理,使用圆润、流畅的线条将骆驼的外形勾勒,又运用粗细不同的线条将骆驼的结构、体积表现出来。整件作品既体现骆驼的灵动,又不失“尊”的厚重与庄严。

图1 《钧瓷尊》

韩美林继承了中国传统造型体系的构成规律,把传统图式与独特造型观念相结合,在造型和文化特征上实现新突破,推动了传统民间艺术创造性的现代转化,形成了独特的艺术创新之路[5]。韩美林深入神垕瓷区期间的创作,直接或间接地影响了当地诸多钧瓷手工艺人的思想与创作,这种在民间艺术中寻求新的创作灵感的方式,引领了诸多钧瓷手工艺人走上了钧窑现代陶艺的创作之路。

2.表现水墨画意,从传统创新

钧瓷之美美在釉色,釉色之美美在窑变。钧瓷窑变是通过烧成期间氧化焰和还原焰的相互转化,使传统高温色釉由单一的青瓷发展为多彩釉,诸如玫瑰紫、茄皮紫、海棠红等。尽管传统的钧瓷釉色丰富多彩、釉质薄厚相宜,但作为一层服务于钧瓷造型的“外衣”,造型的起伏转折决定了釉色的浓淡和釉质的薄厚。钧瓷创作题材的选择和创作观念的表达大多数是依靠造型完成的。宁钢打破了传统钧瓷的创作规律,在注重钧瓷釉色意境营造的同时兼顾器与色的组合,用钧瓷厚重的质地与多变的釉色营造写意抽象的画面感,实现了传统艺术的现代性转化。(见图2《鱼乐图》,直径32 cm,宁钢制,2019年)

图2 《鱼乐图》

在钧瓷釉画创作方面,杨志的作品也令人耳目一新,其作品是以绘画的形式介入钧瓷创作,突破了钧瓷釉色窑变的传统认知,对钧瓷泥料、釉料进行了重新诠释,即通过对点线面的布局、色块的虚实赋予钧釉窑变绘画性与故事性,线条的跃动与虚实表达个人情感,意象化的语言表现钧瓷艺术的窑变之美。

(二)探讨造型可能性、探索媒材可塑性

1.兴起阶段——中西方雕塑技法的融合

在中国现代陶艺发展史上,周国祯是东西方文化交融的代表人物之一,其60年间的作品风格迥异,但每个时期的作品都具备东西方文化融合的特点。1987年前后,禹州钧瓷一厂邀请周国桢到神垕创作,在此期间他结合钧釉创作了一系列动物雕塑钧瓷作品和大量的釉画盘,将东方天人合一、大巧若拙的审美意象融入抽象写意的形体塑造中,对钧窑器皿美学有着深刻的影响[6]。

这一时期受到周国桢先生的影响,其弟子吕品昌也曾深入钧窑进行现代陶艺创作。20世纪80年代末,吕品昌开始潜心思考并探究中国古典文化与民间艺术的融合,力图在陶艺语言中融合民族文化的意趣,试图将中国传统绘画的“写意笔墨”和“人文意趣”转化为陶艺语言,探寻具象与抽象的界限、残缺和完善的边界、材料语言和造型语言结合的界限。吕品昌以陶瓷材料为基点、雕塑形态为核心、空间拓展为创作主干,不断挖掘传统技艺,构建了一套完整的艺术观和学术系统,影响了无数后学。如中国艺术研究院的郅敏,20世纪90年代,郅敏也尝试使用钧瓷做过类似的尝试,例如《遗迹》《静水》系列,后逐渐深入雕塑领域;本土艺术家李明,也将“写意”雕塑运用于钧瓷创作中。

2.发展阶段——模仿自然,探索媒材可塑性

与兴起阶段相比,钧窑现代陶艺发展阶段创作氛围浓厚,陶瓷展览与竞赛活跃,学术研讨沙龙也逐渐兴起。此时期的钧窑现代陶艺创作,表现形式与美学风格更加富有多元性。

2019年7月,黄玉英受邀前往河南禹州中国钧瓷文化园驻场,以原产地禹州钧窑工艺和材料进行现代艺术创作。在此期间黄玉英创作的《海洋世界》(见图3,长21 cm、宽21 cm、高36 cm,2019年),在造型中融入了海胆、海星、珊瑚等海洋生物元素,并且在瓶身上黏贴胶带或贴纸形成图案,经过熏烧处理碳化成黑色图案,填绘水溶性金属化合物、釉上彩、闪光釉,釉色还原海洋绚丽奇异的色彩和自由的形象,表现海洋无限的生命力。

图3 《海洋世界》

另一位女陶艺家吕枫韵同样擅长用泥土和窑火表现自然的美与灵动,作品《星河月光》探索了不同媒材的可塑性,顶部的马蹄莲使用高白泥手工捏塑成型,与底部钧蓝釉形成对比,营造出月夜开花、空灵通透的意境。

(三)批判与解构,结合地域文化的再创造

受西方现代艺术与后现代艺术的双重影响,诸多陶艺家开始反思中国现代陶艺的精神内涵和表现形式,不再一味地追求西方艺术,而是积极探索自我表现的民族艺术道路。因此,钧瓷作为富含传统文化魅力的瓷种,成为陶艺家们新的创作载体,也吸引了其他艺术门类的艺术家进行钧瓷跨界创作。

诸如杨国辛(见图4《未知物的化石》,高30 cm,2018年),将神垕烧窑的废弃材料手塑成型,经1200℃的还原火烧制而成,旨在探寻陶瓷材料的外延方式,实现了钧瓷外观表现上的突破,是对传统精神的革新。张德咏,师从杨国辛,作品以日常生活中常用抱枕为造型,透过枕头的扭曲变形、撕裂及填充物的外露,反映出当下人们坐卧不安、心神不宁的焦躁情绪。

图4 《未知物的化石》

图5 《阴阳斧》

图6 “In the park”

三、钧窑现代陶艺本土艺术家的成长

本土艺术家受外来艺术家创作技法或创作理念的影响,在延续其一贯风格的基础上,结合地域文化实现了创作的革新。

(一)自身创作意识的觉醒

20世纪50年代北京陶瓷专家与禹州当地钧瓷艺人共同探究了窑变呈色的原理,钧釉由此揭开了神秘的面纱,基于科学技术的支撑,钧瓷生产逐渐复兴,钧窑现代陶艺逐渐。也可以说,钧窑现代陶艺是伴随着钧瓷产业的崛起与盛名再造而兴起的。因此在钧窑现代陶艺家中,不乏参与钧瓷产业复兴与崛起的亲历者,诸如刘建军、张大强等。此类艺术家的共同特点是在投身钧瓷制作与生产的同时,还参与钧窑现代陶艺的创作。

例如刘建军,自幼随父辈学习钧瓷烧制技艺,其创作没有刻意仿宋钧之型,而是着力于研究宋钧通过线条、形态、尺寸变化塑造器物神韵的技巧。刘建军的作品不仅重视吸收钧瓷传统艺术的精华,而且重视民族文化的真谛,将现代审美与传统技艺融汇,充分发挥了钧瓷的材质及工艺特性。刘建军创作意识的觉醒,不仅影响了整个禹州钧窑瓷区的创作,还为钧窑现代陶艺的发展培养了一大批优秀人才,比如弟子刘红生、刘静、杨根成等均在钧窑现代陶艺领域拥有不同程度的创新。

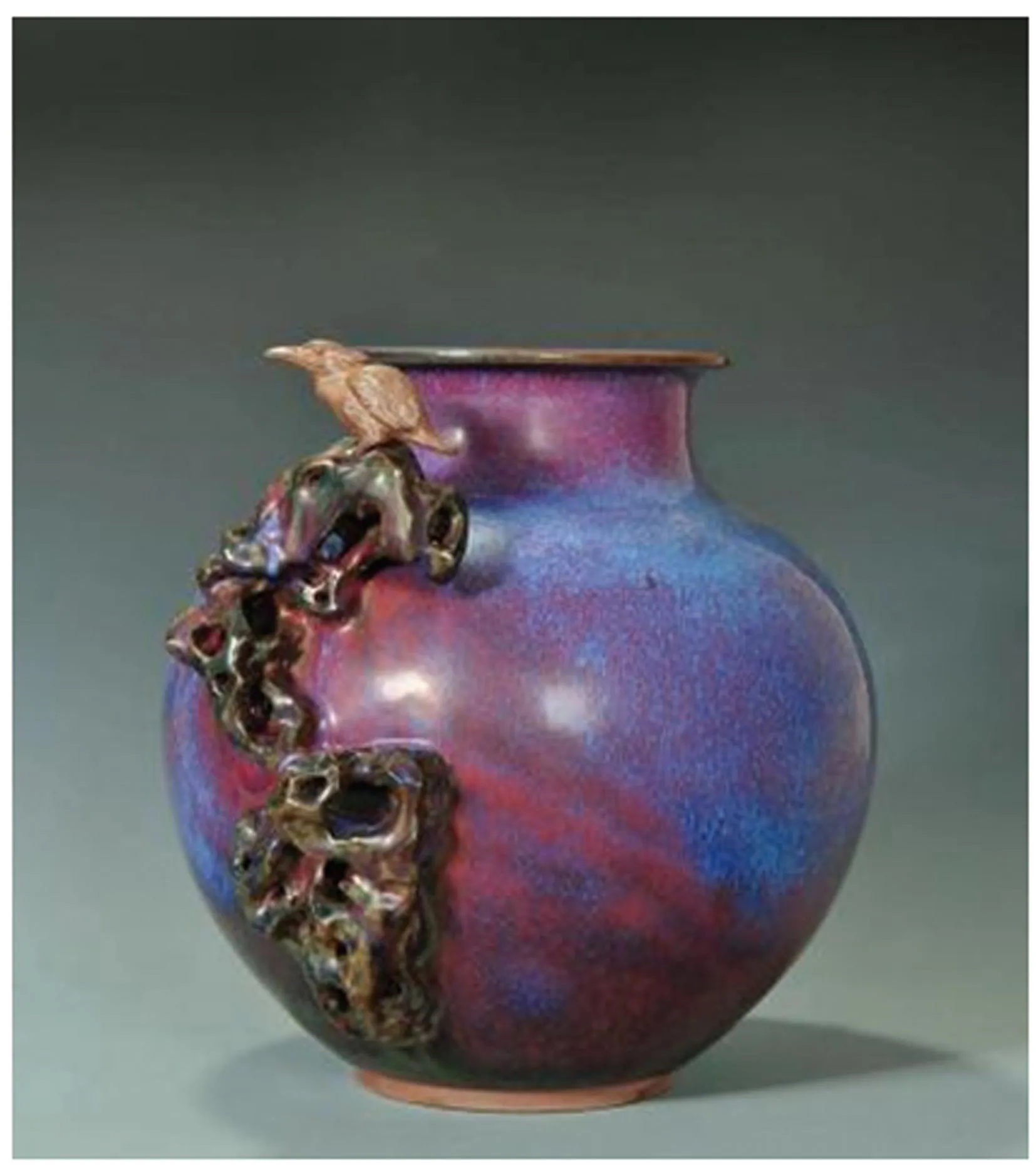

刘静在传统钧瓷器型的基础上结合现代镂空、浮雕等雕塑技法塑造鸟儿和湖石,丰富了传统钧瓷的美学内涵和表现形式(见图7《八大山人·鸟罐》,直径35 cm、高38 cm,2020年)。这种实质性探索不仅为传统钧瓷审美意趣和表现形式的多元化提供了可能,同时也给钧瓷艺术创作增添了人文色彩,贴近了当下人们的现实生活感受与日常情感。刘红生通过月白釉与蓝釉的相互作用展现出月亮在不同时间段的变化。杨根成的创新则在釉色方面,他摒弃了传统的天青月白,对黑、白、红三种釉色创造性地融合,黑是底色,白是主色,红是点缀色,使得自然山水意境的呈现相得益彰、相映成趣。

图7 《八大山人·鸟罐》

而以张大强、张义为代表的艺术家,则在传统动物陶雕基础上夸张变形,将“卷泥片”的雕塑表现技法与钧釉结合,突破了钧瓷长期以来遵循的“严格、规整、精美”的传统审美观束缚,利用全新的成型工艺技法重新注释了传统钧瓷美学内涵。因此,此类作品不仅重视吸取钧瓷传统艺术的精华,充分发挥钧瓷材质及工艺特性,将现代审美与传统技艺交融,而且重视在日常生活中寻求灵感,着重将情感、自然形态、传统文化融入作品。

(二)对外来艺术家风格的延续

1987年韩美林、周国桢受钧瓷一厂邀请前往神垕创作,无论是在当地瓷区还是其所属学院均产生了重要的影响。受韩美林“装饰”情怀的影响,韩冬、贺文奇、张丽娟的作品也常采用抽象、夸张、变形及符号化的表现手法,将传统图式与独特的造型观念相结合,探索传统民间工艺与现代钧瓷语言的融合,推动了传统民间艺术创造性的现代转化。例如韩冬将公鸡作为表现对象,取“吉”与 “鸡”同音,通过大写意的公鸡轮廓,实现了图腾的符号化表现(见图8《百吉图》,直径40 cm,2014年)。

图8 《百吉图》

本土艺术家李明,师从周国桢,将周国桢惯用写意的雕塑手法运用于钧窑现代陶艺创作,将天人合一、大道至简的审美意象融入抽象写意的形体塑造。李明“达摩”系列作品造型兼工带写,型釉结合,型为本,釉为魂,人物造型夸张有度、形神兼备,钧釉赋予达摩造型以神采。而张超迪的钧窑现代陶艺作品则是对黄玉英“女性主义情调”的延续,不仅在创作细节上表达细腻、灵动,更是处处渗透着女性主义的风格。作品《玉兰花瓶》采用单一窑变釉,即钧红釉为主,瓶口描金边,使用泥条盘筑、手工捏塑成形,造型简洁,瓶口自然扭动,展现了积极向上朝气蓬勃的力量之美。(见图9《玉兰花瓶》,长35 cm、宽25 cm、高50 cm,2019年)

图9 《玉兰花瓶》

(三)文化自觉的发展趋向

随着陶艺创作氛围日益浓厚,越来越多科班出身的本土艺术家投身钧窑现代陶艺创作,作品的表现题材多样,不拘泥于传统钧瓷器型,往往将钧瓷作为创作媒介,表达作者对社会的认知,带有一定的开拓性和批判性。

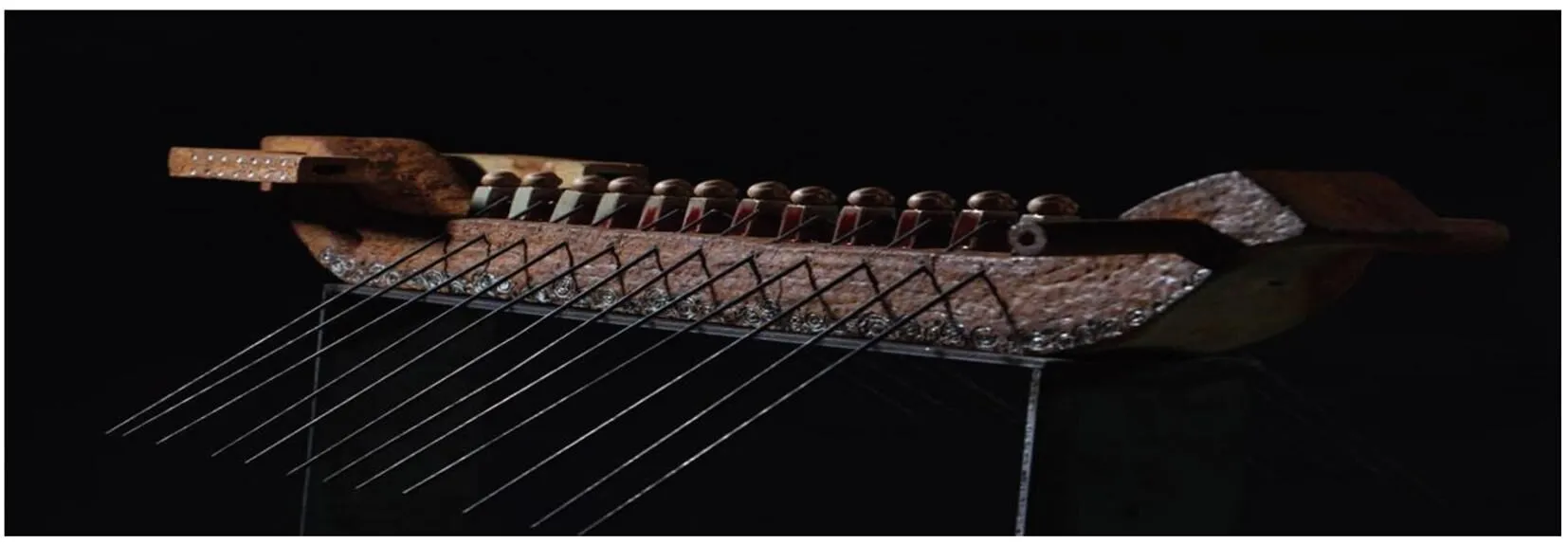

黄珂将砖雕、石雕等中国传统雕刻技艺用于钧瓷器型设计,在匣钵粗泥胎上施釉,造型多用简约的直线、曲线塑造器型,使器物呈现出方正、厚重的体积感,表达一种沧桑的美感与历史感,向历史致敬。霍筱剑使用泥条盘筑成形,以传统卯榫固定,洞窟内用LED灯光装点,将汉代陶院、石窟的符号以及当代飞船等交错时空的多元素揉合在一起(见图10《长歌行》,高130 cm、长45 cm、宽30 cm,2015年);翦李佳用钧瓷铝矾土泥料手工般筑泥片和泥条的方式成型,器物表面施炉钧绿釉与月白釉,表达其对佛学至善至美境界的向往,朱亚雷以西汉时期广西出土的“羊角钮钟”造型为基础,运用正负形的设计方法,刻画出广口花瓶剪影,呈现花器的质朴与厚重。

图10 《长歌行》

四、趋向与反思:钧窑现代陶艺的类型界定

(一)钧窑现代陶艺的类型界定

通过对外来艺术家与本土艺术家作品类型对比,以宁钢《鱼乐图》与韩冬《百吉图》为例,可以看出二者存在许多共同点。首先是钧瓷器型的创作,是将现代审美与传统钧瓷技艺结合;其次是通过对钧釉夸张、意象化的处理,实现传统文化符号的现代性转化,都具有浓郁的钧瓷风格。以黄玉英《海洋世界》与刘静《八大山人·鸟罐》为例,二者均是将传统钧瓷器型结合创作意图,并使用捏塑、浮雕等雕塑技法,探索造型、媒材以及多元文化的呈现形式。以杨国辛《未知物的化石》与霍筱剑《长歌行》为例,二者都突破了传统钧瓷造型与釉色的成规,充分发挥钧瓷的“泥性”,通过泥土的可塑性抒发创作情感,打破陶艺创作媒介的边界,作品带有强烈的实验性、开拓性和批判性。外来艺术家与本土艺术家的作品类型,在造型、手法、观念上存在诸多共性,各类型的本质属性间已经形成了“稳定集合”。本土艺术家的作品类型可以看作是外来艺术家作品类型的发扬延续,而非简单照搬与复制,贯穿双方的是一种内在的抽象逻辑。尽管相似类型中的作品之间有所变化和不同,但仍保持着原始的本质规律,这也侧面反映出了类型的原理。因此依据每个类型中本质属性的比重与主要特征,可以大致将钧窑现代陶艺划分为“传统工艺转化型”“现代雕塑融合型”“当代艺术趋向型”。

“传统工艺转化型”大多使用钧瓷传统工艺技法,造型多为碗、盘、碟、炉、鼎等日常用器和花盆、洗、尊、瓶等陈设用器,釉色以传统釉色玫瑰紫、海棠红、天青、月白为主,善于挖掘民间工艺、传统文化元素,深入探究传统造型规律,实现传统艺术的现代性转化,体现了从传统陶瓷艺术注重“器”“釉”到现代陶瓷艺术注重点线面的构成与艺术语言表达的转化的特点。此以韩美林、宁钢、韩冬、刘建军为代表。

“现代雕塑融合型”大多受现代艺术思想的影响,善于结合镂空、浮雕、透雕等多种中西方雕塑技法,作品往往兼容泥条盘筑成形、捏塑成形等多种成形方法,采用写意、夸张的手法表现动物、自然景观,重视新工艺和新材料的应用,善于挖掘新的表现路径。作品集合暗示、隐喻、象征、联想、意象等表现方式,丰富了传统钧瓷的美学表现形式。此以周国桢、黄玉英、刘静、张大强为代表。

钧窑现代陶艺中的“当代艺术趋向型”大多将钧瓷视为创作的一种媒介,在表现题材上有其趣各,造型与釉色完全突破传统钧瓷的限制,釉色上肆意泼洒,不拘泥于工艺技法的运用,不局限于现有材料或技术,表达情感变化及对世界、社会的多种认知,带有强烈的实验性和开拓性,以及一定程度的批判性。此以杨国辛、李茂宗、大泽人、黄珂、霍筱剑为代表。

另外,关于钧窑现代陶艺的类型划分更多体现在理论层面,是一种学术上的区分,更多讨论共性。按照类型学的思想,同一类型下也可展现不同的风格。一个艺术类型虽然保持着艺术风格的大体相同或相近,但同一类型中艺术家的风格不可能一致,不同艺术家的艺术风格表现出的诸多差异和区别,具有多样性和独特性。

(二)钧窑现代陶艺类型的未来走向

“传统工艺转化型”以传统钧瓷工艺技法见长,善于手工拉胚成形,工艺精湛、技术成熟,但是在钧窑现代陶艺创作过程中,其表现路径与表现题材较单一,固守传统,缺乏创新性,在实现传统艺术的现代性转化方面有欠缺,造型语言与元素不够多元化与多样性。因此,“传统工艺转化型”陶艺家在继续发扬传统钧瓷窑变艺术的特长时,需要自觉接受优秀传统陶瓷文化的熏陶,秉持“天人合一”“器以载道”的造物理念,深度挖掘中国传统文化和民间工艺的内涵与精神,为其提供创作指导。

“现代雕塑融合型”因受西方美术教育的影响,作者具有较强的造型能力与较高的审美能力,同时受现代艺术精神的熏陶,造型严谨又不失创新,善于空间感与体积感的营造,作品集中西所长。但是在钧窑现代陶艺创作过程中,有时一味模仿西方艺术形式或者机械照搬,难免会陷入“折衷”的尴尬境地,导致作品不土不洋、不东不西,令人啼笑皆非。因此,“现代雕塑融合型”陶艺家可以尝试探索突破材料的限制,突破实用器的功能局限,实现对审美领域的拓展延伸,对人类社会和现实生活进行反思,增强钧窑现代陶艺的美感和表现力。

“当代艺术趋向型”相对其他两个类型而言,一定程度上冲破了材料与手法的约束,但是由于“当代艺术趋向型”艺术家的属性较为复杂,往往是其他门类的艺术家介入到钧窑现代陶艺的创作,其对“泥性”的把控、成形方式以及烧成方式的掌控尚欠缺,作品的随机性、偶然性较大,有时会出现“为艺术而艺术”的倾向。因此“当代艺术趋向型”钧窑现代陶艺家需要加强对钧窑烧造工艺的把控,同时发挥自身长处,尝试突破视觉感知的范畴,试着向听觉、嗅觉、味觉和触觉等多感官艺术形态发展。“当代艺术趋向型”的未来创作将是展览空间的充分利用,由单一“视觉艺术”转向“多觉艺术”。灯光的营造、音乐的变化、氛围感的打造可以赋予陶艺作品不同的形态与持续的变化,甚至可以根据现场空间环境,对作品进行设计构思,使其成为特定空间的一部分。

五、结语

根据类型学的分类原则,分类可依据不同的标准,分类方法不一种,可以存在多种分类方法。关于钧窑现代陶艺的类型划分更多体现在理论层面,是一种学术上的区分,着重讨论作品共性。同一类型下也可展现不同的风格。一个艺术类型尽管保持着艺术风格的大体相同或相近,但同一类型中艺术家的风格不可能千人一面,不同艺术家的艺术风格所表现出的差异,也正体现了艺术多样性和独特性。钧窑现代陶艺的类型划分研究侧重于类属研究,是群体的、复杂的。群体中具有代表性的个体才能够代表群体,脱离群体的个体是无法代表群体的。相比于个体化的艺术风格,艺术类型往往因为其群体化的特征而具有更加广泛、稳定以及持久的影响力。但是这样的类型研究也会存在一定的局限性,若过分注重“类型”,则划分类型的创作依据和评价标准反而会成为陶艺家创作时的桎梏。