出土隋唐中原陶俑艺术风格流变考略

郭 君 健

(许昌学院 美术与设计学院,河南 许昌 461000)

一、问题的提出与研究现状

隋唐是我国古代社会发展的鼎盛期,也是民族融合和中外文化交融频繁的历史时期,而中原(81)狭义的中原指今天的河南省;广义的中原则包括:河南省大部、苏皖北部、山东西部、河北南部、山西南部等在内的黄河中下游地区。本文的中原指狭义的中原。地区出土的品类繁多、形式多样、充满生活情趣、杂糅了游牧民族艺术风格的隋唐陶俑,是这一时期社会历史和文化艺术形象、直观的呈现和有力证据。

出土隋唐中原陶俑多属“明器”(82)明器:指的是古代人们下葬时带入地下的随葬器物,即冥器。同时还是指古代诸侯受封时帝王所赐的礼器宝物。明器一般用陶瓷木石制作,也有金属或纸制的。。清代罗振玉《俑庐日札》写道:“古明器近年出土者甚多,直隶、陕西、河南诸省皆有之,而河南为多。”(83)1915年4月,罗振玉客居日本,在为大村西崖氏所著的《中国美术史雕塑篇》作序时,追记到:“(俑)且东至扶桑,西抵弱水以西诸国。所见俑物,皆上起隋唐;关中偶见两汉者,汉以前则无之。倾游中州,始得三代土俑于山西。又见卫辉出土陶晕、鸦尊二、土偶之出漳滨曹瞒疑篆中者(此实为后魏高齐诸贵人家,石刻可证非曹氏也)。于是古之明器,自三代两汉六朝,以至唐宋皆可考见。”“明器”即“神明之器”,多出自社会底层工匠之手,蕴含了他们对自然与生活深入细微的观察体验和对理想世界的渴望。通过对隋唐不同时期的陶俑题材比较,可以解读出当时的典章制度、社会风尚,市井习俗,民族文化等信息。徐殿魁先生的《洛阳隋唐墓的分期》,将隋唐墓划分为隋至初唐时期、盛唐时期、中唐时期、晚唐时期[1]275-304。这四个时期与中国美术史的传统分期有较大的差异,但这四个时期陶俑艺术风格呈现出明显的民族特点,这种艺术风格的差异可以看做是汉胡民族艺术精神交融的有力证据。

一直以来,学界把出土的中原陶俑看作民族艺术的载体。在以时间为轴线的纵向研究方面,于保田提出陶俑是时代递接之清晰、民族文化之深奥的艺术载体[2]97-109;在以空间为轴线的横向研究方面[3]50-62,方李莉认为在南北朝时期,外族文化大量流入,文化冲突大于文化融合,随着佛教在这一时期的盛行和传播,该时期的陶俑作品风格呈现出明显的民族融合特征。韦正探讨了陶瓷文化构成中的中原传统和外来文化两大部分,分析了陶瓷样式的变化源于对中原传统的解读和外来文化的渗透过程,得出了两种文化的地位和关系[4]75-83;阎飞关注陶瓷文化的民族性、区域性特征,构建了空间区域“瓷文化丛”概念,跳出了以往只关注陶瓷本身的叙述倾向,转向对陶瓷匠人、烧制工艺 、多元民族文化和复杂的社会环境研究。在以问题为导向的立体研究方面[5]126-128,肖振萍从“民族学”的视角出发,分析了道器融合的过程中,“礼乐”文化的影响使“器”作为器物的存在,具有民族象征性,从而形成了文质相彰到宗教意味切入,分析了传统技艺生产传播过程的仪式性[6]60-63;郭君健从跨学科视野关注中原陶瓷历史文化,试图思考中原文化资源的传承和保护[7]134-14;李正安从“陶瓷工艺”视角出发,提出了陶瓷技艺是折射时代变更、技术进步、审美情趣、持续发展的创新路径[8]12-19;欧阳小胜从“文化自信”视角出发,提出了陶瓷是传统文化的象征,包含了古人审美的文化信息,兼有技艺风范和美学感知的价值,同时还蕴含民族艺术传承的基因。[9]103-107

这些研究一是内容上,多从外来艺术样式、器物的类别、造像艺术等方面关注少数民族文化艺术,对其背后的文化信息涉及较少;二是缺少对民族艺术传播路径研究,对相关传播机制和模式提炼未见;三是层次上,多涉及田野考察为主的文物考古信息,少有理论探讨。国家之魂,文以化之,文以铸之。习近平总书记在文化座谈会上指出,“中国文化源远流长,中华文明博大精深。只有全面深入了解中华文明的历史,才能更有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,更有力地推进中国特色社会主义文化建设,建设中华民族现代文明。”[10]隋唐时期是古代中外文化交流的重要时期,隋唐陶俑艺术是中外文化交流的见证。当代也是中外文化交流大发展的时期,在人类命运共同体生成过程中,深化中华文明和世界各国文明的交流互鉴既要有历史自觉和文化自觉,才能让优秀的民族文化发扬光大,肩负起新的文化使命,用具有前瞻性的文化视野和开拓性的文化创造力引领民族文化的创造性发展。

以新时代的文化导向对隋唐陶俑文化研究进行反思,可以提出以下几个问题作为本文的研究任务。一是通过民族性陶俑题材的比较,提炼内容与民族精神的内在关系,以小见大,建立中原陶俑民族题材和文化体系。二是从文化的主从关系来看,找出作为高位文化的中原农耕文化与处于低位文化的草原游牧文化的交流与融合证据,为中原地区民族文化交流和外来文化影响提供力证。三是对比分析中原地域隋唐时期的陶俑形制流变,结合民族融合所映射的隐性和显性社会现象,界定民族艺术与器型流变的共生关系,理清外来民族艺术在中原陶俑文化中的传播路径研究提供新思路。四是通过对中原陶瓷考古进行定性和定量的实证分析,加强民族学、宗教学和社会学的解读,探究背后隐含的文化政策、意识形态、价值观念、民族融合、宗教信仰等,回溯该时期陶俑艺术的多民族共融共生传播模式,回应当代人类命运共同体生成时代,社会主义文化创新发展的历史任务。

二、出土隋唐中原陶俑艺术风格的“汉胡崇尚”更迭

本部分以时间为线索,对出土的隋唐陶俑进行纵向比较,并以不同地区、不同窑口的横向比较梳理出“汉胡崇尚”更迭对中原陶俑题材的影响。提炼作品内容与民族文化的内在关系,以小见大,建立隋唐陶俑民族题材文化体系。

在纵横比较后发现,隋至初唐陶俑体现出承魏晋衣冠,兴瘦美之风的特征;盛唐时期陶俑呈现出明显的汇中西之学,奉兼美之韵的特征;中晚唐陶俑呈现出明显的反“胡化之行”,兴儒学之义的特征,这一文化艺术风格变迁明显与隋唐社会历史变迁具有一致性。

(一)承魏晋衣冠,兴瘦美之风——隋至初唐时期的陶俑艺术风格

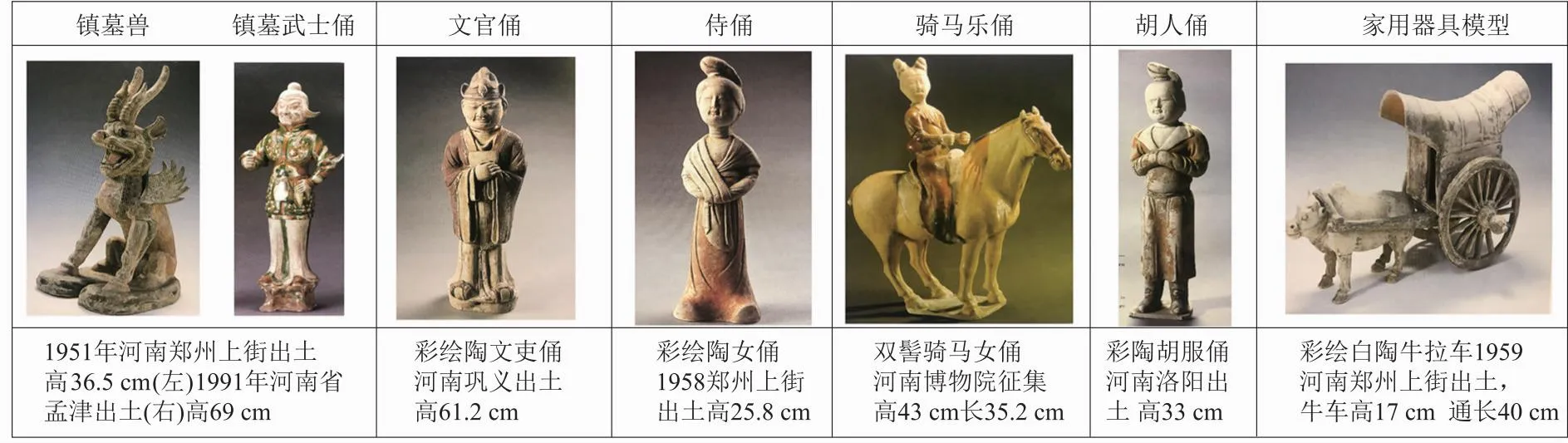

隋朝结束了近300年的分裂局面,形成了新的大一统格局。隋唐民族审美文化承袭了北朝时期的范式,对延续南北朝文化的形制与题材、促进东西方民族文化的融合起到了积极作用。大运河的通航,进一步加速了南北方文化的互补。河南出土隋朝墓主要集中在安阳、洛阳、三门峡等地,其中以安阳的隋朝墓穴为最,同时也是在上述地区中出土的陶俑最多的一个地区,这个时期的陶俑主要以彩绘为主。该时期的陶俑题材根据其用途、性质、种类和文化属性等特点,大体可分为六种类型:一为镇墓俑,包括镇墓兽、镇墓武士俑等;二为文官群;三为男女侍俑;四为骑马俑;五为胡人俑;六为家畜家禽和家用器具模型。(图1)

图1 隋至初唐陶俑题材分类(由作者对《河南古代陶塑艺术》图片数据分类后得出)

1.镇墓俑:受西域文化的影响,隋至初唐时期的镇墓兽,在造型上继承了北魏的传统风格的特点,多以人面兽身形象为主,将其凶煞威严的形象表现的淋漓尽致;而出土的镇墓武士俑往往头戴盔帽,身披铠甲,立足于方形底座之上,造型威严且肃穆庄重。随之人面神兽开始出现深目高鼻等胡人形象,并将其展现的栩栩如生。

2.文官俑:隋唐时期的“礼教”受到玄学、佛教和道教等宗教的冲击,出现了冠小衣博,上俭下丰的审美倾向,故而,隋以小冠俑为主。到了初唐时期,文官俑的衣着,形态发生了明显的变化,呈现出头戴衣冠,长裙掩足,造型拙朴,在进行人物面部刻画时细腻而又呆板,略显文气的明显特征。

3.西域服饰风格的女侍俑:女侍俑的衣服在高腰、长裙的基础上结合中亚式帔帛、龟兹半臂,构成了初唐裙、衫、帔、半臂为主的女装,其衣纹稠叠贴体,与魏晋以来逐步形成的“曹衣出水”之雕刻风格一致。

4.骑马乐俑:随着民族文化的融合,陶俑中女子骑马俑逐渐增多。隋唐时期骑马俑样式和风格上有了新的变化和发展。如唐初时期的骑马乐俑继承了魏晋样式,受北朝少数民族鼓吹乐的影响,所使用的乐器和演奏方式都可以在日常鼓吹俑中找到痕迹,骑马乐俑的兴起是中原文化和西域文化交流融合的结果。同时表明北方少数民族的习俗已经深入到社会生活的方方面面,冲击着中原汉族传统的礼教观念。

5.胡人俑:随着中外文化的交融,汉魏六朝时期墓中随葬胡俑的现象已经出现,唐代达到鼎盛,由于受胡文化的影响,即便是内地的汉人,戴胡帽,穿胡服已成为一种社会风尚。

6.家畜家禽和家用器具模型:在隋至初唐时期有明显的变化,其中的牛车与魏晋以来的牛车式样相比,受胡帽的影响发生了很大的改变,由习近平的卷棚顶发展为有较大弧线的棚顶,前后出檐较多。

(二)汇中外之学,奉兼美之韵——盛唐时期的陶俑艺术风格

盛唐是中国古代社会的黄金时期,他不但在政治、经济、军事上达到了高峰,而且在文化交流方面影响甚广,与西方的波斯、阿拉伯乃至欧洲的大部分地区长期保持文化交流。陆地的丝绸之路,以大唐的洛阳为起点,蜿蜒盘旋于中亚与南亚的荒原与山岭中,西可延伸至欧洲的东罗马帝国;海上丝绸之路,从广州、泉州驶向波斯湾;还有两京、山东、宁波向日本的遣唐航线;这几条绚丽多彩的纽带,将大唐与欧亚非上百个国家结合起来,使得文化能够充分交流与融合。这种物质文化交流的盛景也在唐俑制作中得到充分的体现。该时期的陶俑以三彩形式制作,题材涵盖了社会生活的方方面面,比初唐时期的陶俑题材更加丰富,形式上更加多样。陶俑艺术的发展达到顶峰,官府按照官员的等级成立了专门管理明器的机构,并出台相应的政策[11]69-75。由于经济、文化的高速发展,官员之间相互攀比,导致陶俑在数量、品种等方面远远超过了规定的标准。尤其是三彩艺术,成为该时期明器的典型代表。同时在陶俑题材上以西域元素为主的创作形式,折射出当时的社会风尚。

将该时期出土的陶俑题材分为七个类别:一为男装女佣;二为袒胸露肩的女俑;三为以肥为美的高髻女俑;四为佛教题材的天王俑;五为胡人俑;六为汉人胡装俑;七为唐人骑马俑。(图2)

图2 盛唐陶俑题材分类(由作者对《河南古代陶塑艺术》图片数据分类后得出)

1.男装女俑:男装女俑是在盛唐时期流行俑像中的一个具有特色的主题俑像,它顺应了当时社会流行的习俗,不管是官员还是平民百姓都将它当作时尚的潮流。主要表现在“胡化”的出现,在隋到初唐的时期,中外文化的不断交流和融合下,当时社会深受胡服的影响,这一时期的胡服男装被唐朝妇女拿来装束穿戴。这一时期的俑像造型也和唐代的社会风尚的开放特征脱不了关系。唐代的统治者出身于胡族,就导致了当时社会具有尚武、着胡服的风尚。当时的社会十分开放,平常妇女可以和男子一样行走自如,走出深宅大院,去参加一些社会活动,在之前出土的露胸女俑上可以看出,唐代时期的妇女具有强烈的自我表现意识。

2.袒胸露肩的女俑题材:唐代政治与思想的开明,使得人们力求摆脱传统的束缚。唐代女性好骑马,郊游野宿、袒胸露肩等时尚,都与汉以来传统礼教明显相悖。

3.以肥为美的高髻女俑题材:根据出土文物的比较发现,该时期的女俑特征主要表现为大髻宽衣,丰肥浓艳。其发髻主要体现为垂髻环鬓、半翻的高髻、双螺形半高髻、双环高髻、头梳鹦鹉大髻等形式。

4.佛教题材的天王俑:受佛教的启发,同样是为了镇墓辟邪的目的,善男信女开始将佛教中的护法神形象搬于墓中,以充当保护神,起到震慑、驱除邪魔以保护死者灵魂安宁的使命。受佛教及佛教艺术的影响,镇墓用的天王俑逐步取代隋至初唐时期武士俑的地位。

5.胡人俑:这类俑的主要表现形式有牵马胡俑,骑马胡俑,牵驼胡俑,骑驼胡俑,胡侍俑,胡乐俑,胡商俑,昆仑奴等。

6.汉人胡装俑:根据《旧唐书·舆服志》记载,玄宗时从驾宫人骑马者,皆着胡帽,靓妆露面,无复障蔽,士庶之家,又相仿效。由于统治者的喜好,社会上掀起了汉人胡装的风潮。唐代诗人白居易认为髻椎面赭的流行来自胡族,而非华风。盛唐时期文化的开放性和世界性,使得西域文化影响了该时期社会生活的方方面面。

7.骑马俑:盛唐对骑马俑的塑造,源于社会生活的真实写照。如用于乐舞的骑马乐俑,用于出游狩猎的骑马俑,用于体育运动的打马球俑。如北京故宫博物院收藏的《唐静妇女打球图》上刻有个四个骑马打球的形象,这些实物更好的再现了该时期丰富多彩的骑马生活。

(三)反胡化之形,兴儒学之义——中晚唐时期的陶俑艺术风格

玄宗开元至德宗贞元年间,由于政治、经济情势的变化,人们的墓葬观念发生了改变。由于安史之乱,导致社会经济的衰退,社会开始出现反“胡化”思潮,对陶俑艺术产生了毁灭性影响,当时社会称“胡装”现象为“妖异”,胡服在该时期几近消失[12]。同时,社会经历了空前浩劫,战乱频起,政治经济逐步衰退。失去财力与物力的支持使得贵族无法维持原本的丧葬规制,简葬之风愈演愈烈,陶俑制作较为粗放、数量与内容的丰富程度大大降低。直至唐代晚期,各类俑像几近消失。

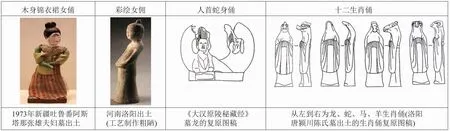

该时期陶俑制作每况愈下,一些陶俑在烧制过程中,火候把握不当,模具模糊不清。这一现象从侧面反映了盛极一时的唐代由盛转衰。同时,其他器物组合受唐末流行“葬师之说”的影响,以择日子,选地形为主,包括随葬品采用受迷信观念影响,多采用如日常生活用具和镇邪的陶器。十二生肖俑即地支的12种动物俑,以人兽体的形式出现。作为现实与幻想的结合体,它寄托了人们对自然的美好追求与向往,折射出人对于动物的崇拜与热爱。该时期迷信观念增多,这也是陶俑艺术品走向没落的表现(图3)。

图3 中晚唐时期陶俑题材分类(网络资料整理)

三、出土隋唐陶俑艺术风格更迭呈现的民族融合与本土“高位文化”恒持

在具体研究过程中,以胡人俑为例,作者发现虽然大多数角色来自域外,但在性别的表达,文化元素的提炼,艺术手法的处理上都融入了中原汉式的再设计。通过以上的概括,能反映出本土的儒学精神影响,体现出“以己度物,异质同构”的造物观念。以一定的构成范式来表现人性的精神内涵和社会风貌。同时,造型设计理念融入了大量的象征手法,以期达到“物我合一”的精神追求。

通过对陶俑题材进行民族视角的比较,提炼其风格与民族精神的内在关系,找出反映不同民族世俗。以小见大,建立中原陶俑民族题材和文化体系。通过社会功能性的比较,分析陶俑所承载的历史文化信息,进行物证推衍,找出其民族文化内涵,诸如社会风尚、典章制度、宗教信仰等,建立陶俑社会功能性体系研究。从文化的关系,可以发现中原农耕文化与草原游牧文化的交流与融合特征,为中原地区民族文化交流和外来文化影响提供力证。

(一)中外文化在中原陶俑艺术中的融合

唐代民族文化高度融合,决定了陶俑艺术的多元化表现形式。不同类别、不同风格、形式多样的陶俑艺术,折射出当时的社会审美风尚和民族文化特征,对我们理解唐代陶俑艺术风格更迭中的中西文化交融关系提供了证据。通过不同时期的出土陶俑的比较,梳理出以下几个艺术风格特点(图4)。

图4 绘画和雕塑技法对陶俑的影响(网络资料整理)

1.西域外来绘画技法与中原传统画塑技法的融合

隋唐时期的人物画是中国绘画史的重要部分。由于受西域外来绘画的影响,对线条的运用技法达到极致。我们可以从莫高窟壁画和唐代《侍女图》绘画中发现这些艺术特征。同时隋唐又继承了汉魏时期的绘画特点,风格上发展更为成熟。而该时期的陶俑艺术,很大程度上受到了绘画风格的影响,其大量运用绘画的手法,将人们对于美的追求和想象融于陶俑这一载体当中,使得该时期的陶俑艺术在表现手法上独具一格。

由于当时的社会特点决定了许多匠人既是绘画的能手,又是雕塑的工匠,能够“画塑兼工”,我们不难发现陶俑的艺术风格与绘画的艺术风格极其相似,有的陶俑衣褶贴合融洽、紧衣窄袖,有曹衣出水的飒爽风姿,有的则衣袖飘扬灵动优美,有吴带当风的独特韵味。唐代匠师们通过将线条用于陶俑技法中,创造出“以线画体,以体托线,线体结合”的独特技法,体现出唐俑艺术与绘画的紧密结合的特点。

2.写实与写意的结合

纵观陶俑的发展历程,我们不难发现秦代艺术是兵马俑式的写实主义风格,汉代以抽象概括的歌舞俑呈现,造型充满了夸张与写意。与秦汉陶俑相比,唐俑既有秦俑写实的一面,又有汉俑写意的一面。将两者优点进行吸收,让写意与写实并行发展,更注重对陶俑整体神韵的把握。唐俑注重面部表情的写实刻画,惟妙惟肖的神态表现地淋漓尽致,同时把服饰进行写意提炼,去除烦琐的服饰细节,抓住整体神韵,表现了唐人审美情趣的意象。

唐俑所表现出的艺术特点,大多是工匠从现实生活中取得的创作灵感,并塑造鲜明生动的艺术形象。写实同写意的手法相结合,以此来展现唐俑艺术的特色与内在气质。匠师们通过写实的创作与夸张的手法,塑造了人与动物形象的综合体,使其生动传达了结构的真实感和外形的抽象感,避免了平铺直叙。通过独特的艺术表现形式,传达合理夸张的讯息。

3.色彩与造型的结合

隋唐时期,陶瓷烧制技术得到了迅猛的发展,釉下三彩技术日益成熟,为唐三彩陶俑艺术提供了技术支持。

首先在彩绘方面:唐代陶俑吸收了传统绘画的“随类赋彩”方法,对不同的器物、服饰等绘以不同的色彩,让形体与色彩相结合,达到“形色合一”的艺术效果。

其次在釉下三彩方面:由于其烧制温度低,釉料含铅量大,釉面流动性强,色彩艳丽等特点,使得陶俑的成品率较高,艺术效果较好。高水旺(84)高水旺:河南省民间文化杰出传承人、第二批国家级非物质文化遗产项目唐三彩烧制技艺代表性传承人。认为,唐三彩是唐代低温彩釉陶器的总称,在同一器物上,黄、绿、白和黄、绿、蓝、赭、黑等基本釉色同时交错使用,形成绚丽多彩的艺术效果。三为极数,“三彩”也是多彩的意思,并不专指三种颜色。通过色彩与造型的结合,构成了具有强烈民族风格的低温颜色釉器。从陶俑施釉特点来看,人物的面部与发髻为彩绘,衣服、饰物多采用单色釉和两种、三种釉色相调和的施釉方法,同时还有一些刻画、剔花、印花等技术。

最后在施釉方面:由于三彩釉色的化学成分决定了烧制时釉会往下流淌,这样就会形成色彩从浓到淡的层次变化。郭爱和(85)郭爱和:中国陶瓷艺术大师、中国陶瓷设计艺术大师、洛阳三彩艺术博物馆馆长。说:“三彩艺术是陶瓷材料与陶瓷艺术工艺的有机融合,陶瓷工艺传统美学的有机统一,在当时具有强烈的创新性。”通过施釉和装饰手法的巧妙结合,能够很好地把民族艺术的隐性文化和显性文化表现的栩栩如生。

(二)中原陶俑艺术风格融合中的“高位文化”恒持

隋唐陶俑反映了中原地区人们对来世生活的愿景,是一种原生态的雕塑艺术形式。与当时的社会文化习俗相呼应。隋唐俑在胡汉融合的形式下蕴含着中华文化“天人合一”的思想。隋至初唐时期胡文化大量传播,但中原文化还是以儒学为核心,到中晚唐的兴儒救国,不难发现以儒学为核心的高位文化在朝代更迭和“巨变”中得以恒持,是文化交融影响中不变的灵魂。[13]68-71

1.“重沿袭,好兼美”的文化理念

陶俑造型随着朝代的更迭,在艺术形式和题材方面虽各有不同,但在精神指向和塑造内容上彼此影响,具有不断传承与创新的特点。其造型、风格、制作工艺釉色施法的变化,体现出时间序列的纵向交和,又有地域差异的横向融汇,是研究隋唐文化的汉学思想与民族文化融合的重要载体。

虽然各时期陶俑艺术造型各有时代特征,但中原汉化的基本形式则一脉相承。在这里主要体现在工匠的造物理念和高位文化的审美取向上。通过汉胡崇尚的更迭和民族习俗的承袭,可以研究当时的社会政治,民族艺术等要素的发展变迁。从陶俑形制变迁可以发现,儒学的精华在造物观念中得到了延续。

兼美特色含蕴。隋唐时期文化融合达到高峰,外来艺术对本土文化产生较大的影响,其中以汉人胡服俑为例,可窥视胡服文化在当时成为一种社会风尚,同时也与当时的社会“尚武”有关。汉文化具有强烈的包容性,形成了文化高度融合的多元文化,成就了真正的“衣冠上国”。这与该时期陶塑艺术特征相呼应。在不同民族,不同文化的交融中,美美与共“兼美”精神表现得淋漓尽致,陶俑风格及其造型中也体现了这一特点。

2.“尊汉学,尚中庸”的审美取向

对出土陶俑的造型形制、题材等方面进行梳理,总结其内在和外在的造物规律,发现大量的陶俑在服饰上虽然存在一些胡人元素,但整体的艺术处理、衣纹的褶皱刻画和疏密关系,依然可以折射出“中庸”思想。同时通过彩绘俑的绘制,找出与传统绘画之间存在的艺术共性,以气韵生动表现充满张力的陶俑艺术。

由于制瓷水平的提高,唐三彩这一独特的艺术形式很好地呈现了儒家文化“天人合一”的理念。其色彩主要为黄、赭、绿,对应了传统哲学中的“崇天然”的造物思想,以自然为师,体现“合乎天道”的哲学原理。该时期陶俑服饰虽源于胡服,但在造型上做出了一些变化。如在袍身下部加了象征儒家旧制“上衣下裳”的横襕,礼服上采用交领大袖衣搭配裙裳装扮,说明儒学礼教在该时期仍然是最高的行为标准。可见,陶俑艺术风格背后,依然反映出在汉胡文化交融的时期,即使当时的社会风尚带有一定的胡化特征,但依然体现出明显的“尊汉学,尚中庸”的审美取向。

3.“高位文化”与“外来文化”的主从关系

通过对同时代陶俑石刻、绘画作品的比较,找出文化“巨变”与“不变”的规律,可以断定陶俑作品所承载的历史研究价值,解蔽陶俑作品被赋予的时代精神。以民族艺术视角来剖析中原陶俑形制流变,可以找出民族融合所映射的隐性和显性的社会规律。通过陶俑这一载体,挖掘文化传承的恒持因素,频繁的胡汉更迭与不变的文化自信,表达的是“高位文化”与“外来文化”的主从关系,展现“高位文化”的阶位。隋唐陶俑艺术的形制流变与当时工匠的造物理念,与高位文化对审美统摄能力相适应,“不变”的“高位文化”是古代中原汉民族文化自信的基础。陶俑风格变迁的文化史表明,只有充满了自信的文明,才能包容和吸收不同的文化,做到“师夷长技以制夷”。

四、出土隋唐中原陶俑风格流变背后的文化传播场域关系反推

从隋唐陶俑艺术形制的流变可以大致观察出当时社会“高位文化”与“外来文化”的主从关系。当然,陶俑艺术也透露出了外来文化在中原传播这一历史事实,但在以汉文化为主场域的中原地区,外来文化是如何传播的?通过对隋唐中原陶俑这一艺术形制变迁,大致可以揣摩出外来文化在与中原汉文化互动的传播路径及其在场域中的关系。

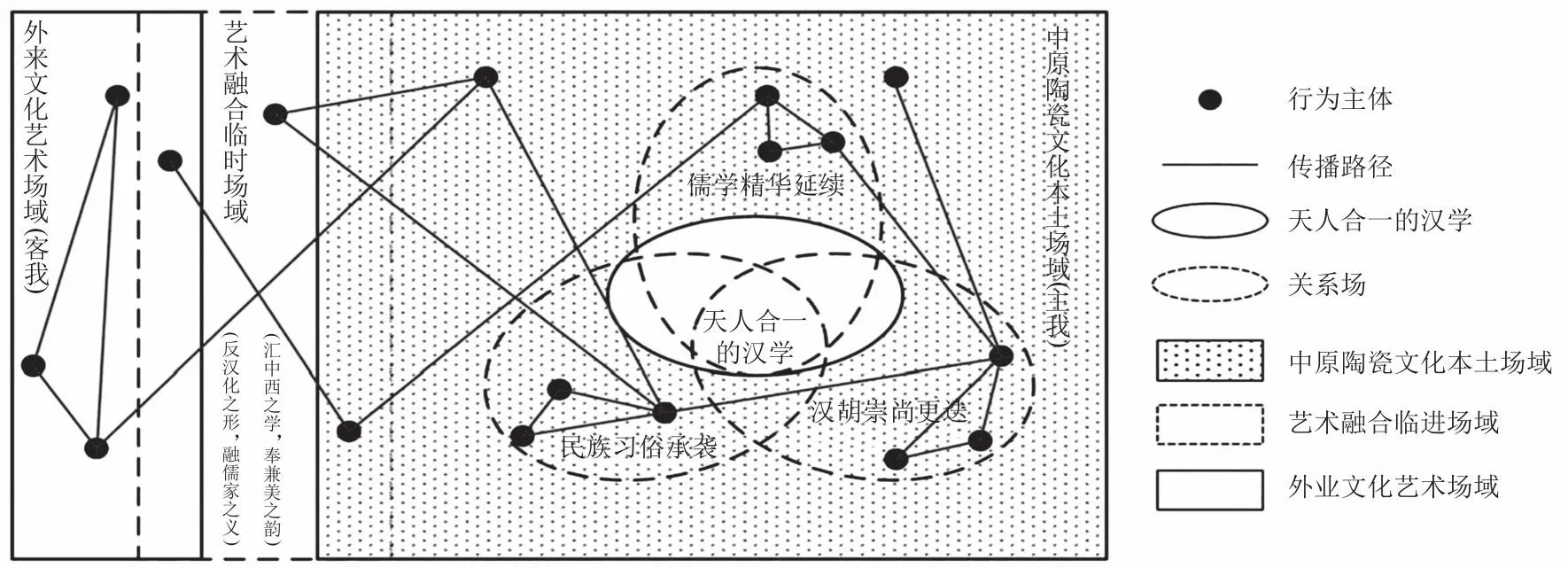

陶俑的流行与中国古人的厚葬之风有关,同时也受中国神话的影响,女娲抟土造人的传说有制作陶俑的影子,具有一定的象征意义。本文采用类型学方法,对陶俑艺术进行“主我”“客我”的双向互动传播路径进行定型。通过行为主体原始被动的传播路径,梳理出即儒学精华延续、民族习俗承袭和胡汉崇尚更迭的三个关系场。形成以“天人合一”为核心的汉学为主体的中原陶塑文化土本场域,进而反推出与外来文化艺术场域相邻的艺术融合临时场域。

(一)中原陶塑文化本土场域

隋唐陶俑艺术是当时社会风俗、典章制度、宗教信仰的表达形式,在这意义上陶俑是有一定社会功能的文化产品。而陶俑制作的社会文化政治等关系则构成了中原陶塑文化的场域,在意义与文化产品的关系上,场域赋予了陶俑制品特定含义和功能。如前文所述,中原陶塑文化本土场域的核心精神是“天人合一”,这就决定了文化主场域的价值规范,也决定了任何外来文化要想在主场域得以传播,必须适应甚至接受主场域文化(高位文化)的整合。以胡人俑为例,笔者发现虽然大多角色来自域外,但在性别的表达,元素的提炼,艺术手法的处理上都融入了中原汉式的再设计。通过以上的概括,能反映出本土的儒学精神的指向,达到“以己度物,异质同构”的造物观念。以一定的构成范式来表现人性的精神内涵和社会风貌。同时,造型设计理念融入了大量的象征手法,以期达到“物我合一”的精神追求。

(二)外来文化艺术场域

从文化传播场域的关系看,任何一种要想进入主场域传播的文化都只能是客我,两者在同一场域中的主次关系是既定的,除非发生主次位置的互换,但这需要场域内文化的社会关系替代才能实现。隋唐陶俑形制背后反映出的外来文化传播事实表明,外来的文化艺术在本土汉文化场域之前依然是客我,即使在汉胡文化交融的鼎盛时期,汉文化依然具有主场优势,外来文化艺术只有融入中原汉文化的价值体系中,才能获得存在的场域,并得到一定程度的传播。

(三)艺术融合临时场域

在这个过渡时期的临时场域,是汉文化还未完全吸纳外来文化的场域,外来文化还表现出一定的独立性。汉文化与外来文化只是一种混在关系,之所以说这一场域是临时性场域,在于外来文化从其走向看是要被处于“高位”的汉文化所整合。所以这一艺术融合的临时场域,主要体现出汇中西之学、奉兼美之韵,反汉化之形、融儒家之义的混杂性特征。

作者通过微观的线性传播数据进行定量分析,通过陶俑形制流变找出外来文化输入的关键数据和信息回路,再通过反馈的信息,建立起了以民族艺术传播路径、外传路径、技术三者相结合的横向传播模式(图5)。

图5 外来文化传播场域关系分析

从图5大致反推出的外来文化在中原陶俑文化主场域的传播的路径表明,外来文化进入本土主场域传播的过程中,他也会籍由文化主体、社会关系、文化习俗等的连带输入,在本土文化主场域中形成一定规模的外来文化场域。特定的场域依然承袭着特定文化价值观、习俗,在一定阶段内具有稳定性,这也构成了外来文化与主场文化互动的基础。而外来文化是在与主场文化互动中最终被吸纳的,这一过程是外来文化价值观逐步融入主场文化价值观的过程,也是主场域关系接纳外来文化场域,实现关系融合的过程,而在文化传播路径上则表现为外来文化向主体文化靠拢,并实现地位跃迁的过程。这一过程不能忽视的是作为文化传播主体的人的作用以及主场政治关系的导向作用,正是传播人的自动选择在文化场域中实现了不同文化的相互吸收和交流,而主场政治关系的价值导向和行动则具有最终决定作用。

五、结语

本文从外来文化视角对比分析中原地区隋唐时期的陶俑形制流变,结合民族融合所映射的隐性和显性社会现象,记录陶瓷由单一实用功能到多元化发展的艺术门类,界定民族艺术与器型流变的共生关系,为外来民族艺术在中原陶俑文化传播研究提供了新思路,同时对民族学、民俗学、社会学已有的中原陶俑文化传播研究提供新的研究视角,从多侧面认知民族艺术在中原传播的文化现象,丰富了外来艺术样式中原化研究。对隋唐中原墓葬陶俑形制流变考古式的研究揭示了古代中外文化交流传播的事实,也从中反推了中外文化交流在文化场域中的关系及其传播路径,也发现了以汉文化为核心的中国古代文明的延续秘密,那就是作为主场文化的汉文化在与外来文化的交流中始终居于高位,并对外来文化始终发挥着整合作用,从而使汉文化既维持了主体地位,又为文化共同体、政治共同体的延续提供了精神纽带,这就是文化的力量。

鉴史不但可以知兴替,也可以汲取经验和力量,从隋唐陶俑背后的中外文化、民族交流史的探究中,我们知道本土文化守正的重要性;从文化和族群交流的历史也可知,文化在交流中更需要创新,只有守正创新才能为本土文化增添能量和气度,为民族和国家提供文化自信的底气。而文化活动主体,特别是文化生产者,更是承担着历史大任,文化守正创新要靠一个个的创作者自觉的文化活动来实现。

求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源。特别是对于中原陶俑艺术的当代传承和创新而言,更是面临着域外陶瓷文化艺术的强势传播和影响,作为中原陶俑艺术的爱好者、生产者更应把握时代大势,在人类命运共同体生成的大时代,在以中国式现代化道路实现民族复兴和国家复兴的历史进程中,自觉、主动地利用欧洲、印度、西亚、中亚的外来文化给养对中原陶俑形制进行创新再造,让这一传统艺术在新时代体现新意,彰显中华文化的现代化魅力。