数字经济影响个人所得税调节居民收入差距效应研究

——基于我国各省市2010—2022年面板数据的分析

罗鸣令,葛琪琪

(安徽财经大学 财政与公共管理学院,安徽 蚌埠 233000)

近年来,随着新冠疫情影响,世界各地实体经济均受到程度不一的影响,而数字经济异军突起,仍旧保持着较高的增长速度,在此背景下中国2022年政府工作报告中提出,要“促进产业数字化转型,促进数字经济发展,加强数字中国建设整体布局”。但由于数字经济及它的商业模式具有与传统经济完全不同的特征,传统的市场监管手段和规则难以适应数字经济的发展。为了让政府治理模式更加符合当前数字经济发展模式,“十四五”规划中强调要“加快建设数字经济、数字社会、数字政府,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革”,其中特别强调“提高数字政府建设水平,将数字技术广泛应用于政府管理服务”。

与此同时,党的二十大明确了“分配制度是促进共同富裕的基础性制度。坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存,构建初次分配、再分配、第三次分配协调配套的制度体系”。个人所得税除了能够组织财政收入、作为直接税培养公民纳税意识之外,它与其他税种在功能上最为不同的是:个人所得税具有较为明显的调节收入差距的作用[1]。但随着数字经济的发展,在“数字鸿沟”效应和“数字普惠”效应的交织影响下,传统个人所得税征收制度与当前经济发展模式是否匹配?换言之,即在数字经济的影响下传统的个人所得税征管机制对社会公平的作用是增强还是减弱呢?基于此问题,本文基于数字经济影响个人所得税收入再分配效应的角度进行实证研究,进一步探讨个人所得税征管机制的改革路径,从而深层次说明数字征管对我国的现实意义。

一、文献综述

近年来,学术界对数字经济背景下的个人所得税进行了拓展分析和探讨,学者普遍认为随着数字经济的发展,相应的个人所得税征管机制也要进行数字化转变。

首先,就个人所得税征管制度数字化改革路径而言,李蕊和李水军认为当前数字经济的发展加剧税基侵蚀和利润转移,当前税收规则应尽快加强数字化税收规则和税收制度的改革。[2]邢会强认为借助大数据和云计算技术能够帮助税务机关更加全面掌握纳税人的收入情况和风险等级,借此对纳税人分别实施不同种类的征管措施。[3]孙玉栋等从问题界定、政策制定、政策执行和政策评估四个方面阐述应采用数字治理对个人所得税征管方式更新完善。[4]

其次,就个人所得税产生的公平效应实证研究而言,学者偏重于研究个税是否能调节居民收入差距和分析再分配效应的强弱,匡浩宇运用省级面板数据的实证检验证明个人所得税在调节居民收入差距方面发挥着重要作用。[5]胡文骏利用 PVAR 模型检验了2001—2012年我国个人所得税的收入调节效应,发现个人所得税在整体上会扩大整体总收入差距、城市内部收入差距和城乡之间的收入差距,相较于英美国家,个人所得税逆向调节作用明显。[6]

再次,就针对具体数字经济行业的个人所得税征管问题及改革方式,也有学者提出了相应的思考和建议,王培等针对跨境个人所得税征管提出以金税三期为契机,运用大数据思维和手段,构建境外涉税信息联动平台,全面监管跨境涉税信息。[7]韩莉和杨惺锴针对知识付费认为在“互联网+”的背景下,税务机关要用好纳税人识别号、共享资金交付信息,运用云计算对知识收入数据储存及分析,精准计算应纳所得税税额。[8]陈华龙针对互联网直播行业认为在数字经济浪潮下,泛娱乐化直播掀起热潮,针对个人所得税税源控制和税款流失的问题,应从税源管理、税制改革、税收服务与征管技术四个方面提出相应的规制措施。[9]

最后,就数字经济影响个人所得税收入再分配效应,已有文献也有相关研究。陈燕从高收入者的角度论证了随着数字经济发展,税收征管的数字化水平不足,个人所得税“调高”高收入者税收负担功能未能有效发挥,居民收入差距日渐加大。[10]赵惠敏等针对所得税在数字经济发展初期起到扩大再分配效应的作用,中长期再分配效应缩小,传统所得税尚未有效发挥对收入财富的调节作用。[11]

综上,虽然学者们认为数字经济对个人所得税收入再分配效应有一定的限制作用,然而,已有文献偏重理论研究,着重提出解决方法和具体建议,但针对数字经济影响个人所得税收入再分配效应的相关实证支撑研究稍显薄弱。本文以数字经济为研究视角,借助MT指数作为衡量个人所得税调节居民收入差距效应的指标,运用双向固定效用模型讨论数字经济对个人所得税再分配效应的影响。与既有文献相比,本文可能的贡献主要体现为两个方面:利用双向固定效应模型的实证研究,丰富和拓展了数字经济背景下个人所得税征管机制改革的原因,阐述了个人所得税征管方式数字化的必要性。在向2050年实现社会主义现代化国家的征途中,本文以个人所得税征管机制数字化角度入手,加快数字治理和数字政府建成的脚步,为现代信息技术运用于国家治理中提供参考。

二、研究假设的提出

个人所得税作为我国重要的直接税税种之一,不仅能够直接调节收入差距,防止收入差距过大[12],同时能优化分配制度和调节税制结构,实现促进共同富裕的目标。[13]在传统的经济领域中,我国的个人所得税征收体系较为完善,个人所得税税率、征收方式和征收工具都是系统化的,通过累进税率可以在减轻中低收入人群个税负担的同时,增加对高收入人群的个税负担,起到税负公平的作用。

然而在数字经济的领域,数字经济渗透进传统经济领域,新业态新模式的经济发展方式使得从事数字产业化行业和数字化产业行业的人群收入隐形化[14],传统个人所得税征管机制在数字经济领域中存在一定的困难。因此,数字经济会影响个人所得税的征收,从而影响个人所得税的税负公平和调节收入分配差距的效果。

从理论上来说,第一,数字经济的纳税主体难以判定。实体经济离不开相应的物质基础,因此实体经济税源分布的物理区域非常明显,纳税主体和税务登记机关都较容易确定。但数字经济下纳税主体可以隐藏自己的身份信息,交易主体难以被税务机关找到,纳税人更容易在数字经济中隐匿收入;第二,税收管辖地难以界定。因为互联网IP具有虚拟性,因此追溯IP地址不仅耗时费力,并且不一定真实可信。税收管辖地可以被任意设置在国内的“税收洼地”,甚至纳税人将销售网站或电子商店搬到国际避税地,使得即便交易发生在国内,税收管辖地也难以界定,税收管辖权也无用武之地。

从实践上来说,税务机关征管数字经济领域的个人所得税的成本较高。第一,个人所得性质难以界定。正如前文所言,数字经济已经逐渐渗透了三大产业,数字化产业和数字产业化两种行业相互交织,导致个人所得的界限十分模糊。同时数字经济也使得传统的雇佣方式发生了变化,MCN机构的设置、平台的打赏机制和各类公会等新兴行业的出现使得个人所得税代扣代缴方式失效,加剧了个人所得税错综复杂的性质。第二,数字经济领域中的高收入者更容易逃避税负。在现实生活中,平台经济、直播经济中的高收入者以“税收筹划”的名义,开设空壳公司将劳务报酬所得转变成经营所得,此种巨额逃税漏税行为屡禁不止,这些巨额逃税漏税行为在社交媒体的传播下,加剧了公民偷逃税的侥幸心理,不利于个人所得税的有效征管,降低调节收入再分配的效果,因此提出以下假设:

H0:数字经济会削弱个人所得税调节居民收入差距的效果。

三、个人所得税的调节收入分配作用测度

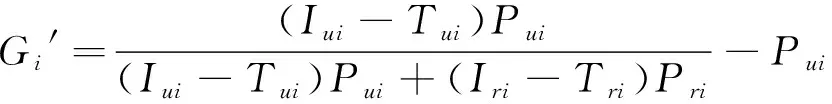

本文中个人所得税的税负测算借鉴了Musgrave & Thin指数[15](即MT指数),用税前收入的基尼系数减去税后收入的基尼系数进行测度,数学公式为:

IMT=GX-GY

(1)

第(1)个公式中IMT代表的为MT指数,GX代表的是税前收入的基尼系数,GY代表的是税后收入的基尼系数,当IMT>0时,代表个人所得税调节收入分配的作用较为明显,而当IMT≤0时,则个人所得税调节收入分配的作用不明显,根据该原理进行个人所得税调节收入分配作用的测度。

本文以2010—2022年的省级面板收据,参考匡浩宇的模型采集相应的数据,通过各省城镇居民可支配收入和农村居民可支配收入计算各省的基尼系数,利用各省的人口占比进行加权算出每年中国的基尼系数,最后利用MT指数观察个人所得税是否对收入分配具有调节作用,从而测算个人所得税调节收入差距的影响。

(一)数据选取及来源

本文以中国34个省级行政区采取数据作为初选分析样本,手工整理计算了3 770个数据,其中个人所得税相关数据来源于 2010—2022年度 《中国税务统计年鉴》;此外,城乡居民人口、城乡居民可支配收入及城镇化率数据来源于 2010—2022 年度《中国统计年鉴》和各个省级行政区的《统计年鉴》。

在采集各个省、自治区和直辖市的《统计年鉴》数据中,发现仍有许多缺失值,缺失值用以下方法进行补全:各省统计局官网发布的信息公开文件,各省财政局、税务局发布的信息公开文件,华经产业研究院发布的《2010—2022年各省人口数量、城乡人口结构及城镇化率统计》报告。此外,本文对香港特别行政区、澳门特别行政区样本进行相应的剔除,同时考虑到数据的获得难度,剔除了新疆维吾尔族自治区、西藏自治区和台湾省的样本数据,累计剔除5个省级行政区的样本,保留29个省级行政区2 262个样本数据。

(二)测算模型

本文将参考陈建东等[16]的模型,对个人所得税调节收入差距的作用进行评估,将收入差距定义为城乡之间的收入差距,便于收集数据和测算结果。利用2010—2022年城乡可支配收入计算征收个人所得税前后的基尼系数、计算MT指数,从而考察个人所得税是否对于个人收入差距具有矫正作用。

首先,构建个税征税前居民收入的基尼系数,用Gi表示,公式为:

(2)

式(2)中,Iui、Iri分别指的是i省城镇居民可支配收入和农村居民可支配收入,Pui、Pri分别指的是i省城镇常住人口和农村常住人口占i省总人口的比重。

其次,构建个税征税后居民收入的基尼系数,用Gi′表示,公式为:

(3)

式(3)中,Tui、Tri分别代表i省按照省级口径统计的个人所得税在城镇和农村分摊后的税额,由于本文中城镇化率是由常住人口计算而来,农村常住人口多数依靠农业生产为生,大多数省份农村人均可支配收入不能达到个人所得税免征额,因此假设除上海市、北京市、天津市、江苏省和浙江省,本文中其他省级行政区个人所得税由城镇居民承担。

进一步,用征税前的居民收入的基尼系数减去征税后的居民收入的基尼系数衡量个人所得税对收入分配效应的影响,公式为:

IMT=Gi′-Gi

(4)

其中IMT为i省的MT指数,当Gi′>Gi时,即IMT>0,代表个人所得税调节收入分配的作用较为明显,而当Gi′≤Gi时,即IMT≤0,则个人所得税调节收入分配的作用不明显。

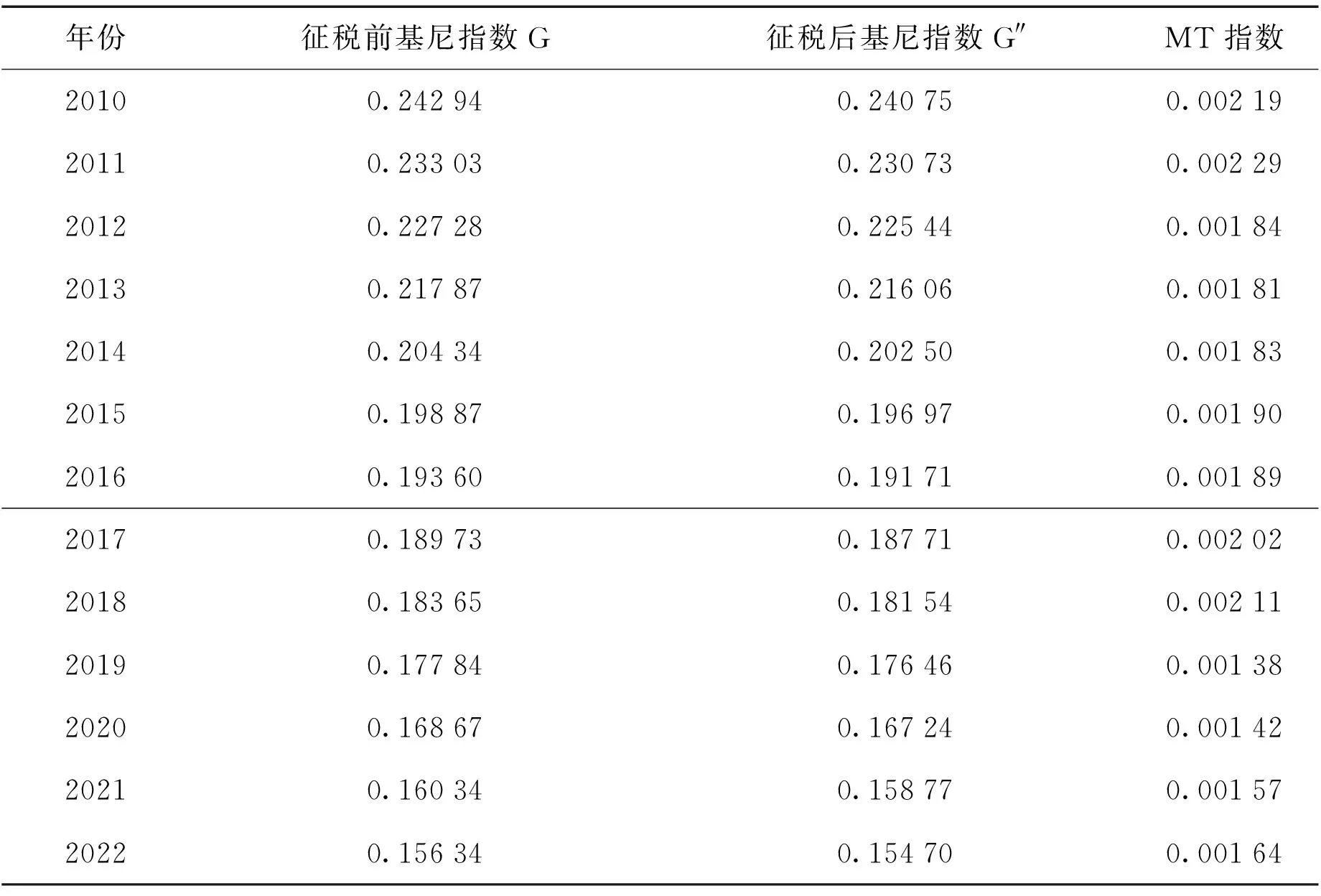

最后,利用各省人口数占全国人口数比重加权计算出全国2010—2022年征税前基尼指数G、征税后基尼指数G′,计算其差值用于整体观察MT指数的变化趋势,得出如下结果:

表1 2010—2022年征收个人所得税前后的基尼系数及MT指数

通过计算各个省级行政区人口占全国人口的占比,对基尼系数进行加权计算得到上表。其中,第二列代表的是征税前基尼指数G,第三列代表的是征税后基尼指数G″,最后一列代表的是第三列与第二列之差,即为MT指数,反映的是征收个人所得税是否对我国的收入分配起到积极的作用。由上表所示,2010—2022年各年MT指数均大于0,因此,个人所得税作为直接税,对于调节我国的收入有显著的作用。

但通过观察,发现2010—2018年的MT指数均在0.002 0左右,MT指数的范围在0.001 8-0.002 2之间,但是自2019年开始,MT指数急速下滑至0.001 38。追溯其原因,一方面,其中一部分原因为自2019年起个人所得税的免征额从每月3 000元提升至每月5 000元,并且推行了综合和分类相结合的个人所得税征收制度,中低收入者的个人所得税税负进一步得到减弱;另一方面,数字经济的迅速增长促进了线上经济的逐渐繁盛,然而新生经济的发展路径中存在着各种各样的问题,其中较为突出的问题是线上经济主体个人所得税的逃税行为,与此对应的是,当前的许多省市的个人所得税的征税制度趋向于传统模式,与目前的数字经济发展不匹配,因此个人所得税调节收入差距的能力在数字经济背景下有所限制。

四、研究设计

由上述分析初步可得,数字经济对个人所得税调节收入差距的作用有一定影响,但验证H0假设还需要更深一步的实证研究。本文选取了2010—2022年度省级面板数据,对数字经济下个人所得税调节居民收入差距具体效应进行了进一步的分析。

(一)模型构建

本文中使用Stata17工具,参考杨森平、刘树鑫[17]构建的模型,根据该模型对相应的数据进行一定的计算整理,建立面板数据模型,并对数据进行回归分析:

MTij=α+β0lnDEij+β1lnGij+β2lnXij+θi+μj+εij

(5)

其中(5)式中,MT为征收个人所得税前后城乡居民收入基尼系数之差,lnDEij为数字经济对数值,lnGij为征税前基尼系数对数值,lnXij为系列控制变量,i表示省份,j表示年份,θi是地区固定效应,μj是时间固定效应,εij为误差项。

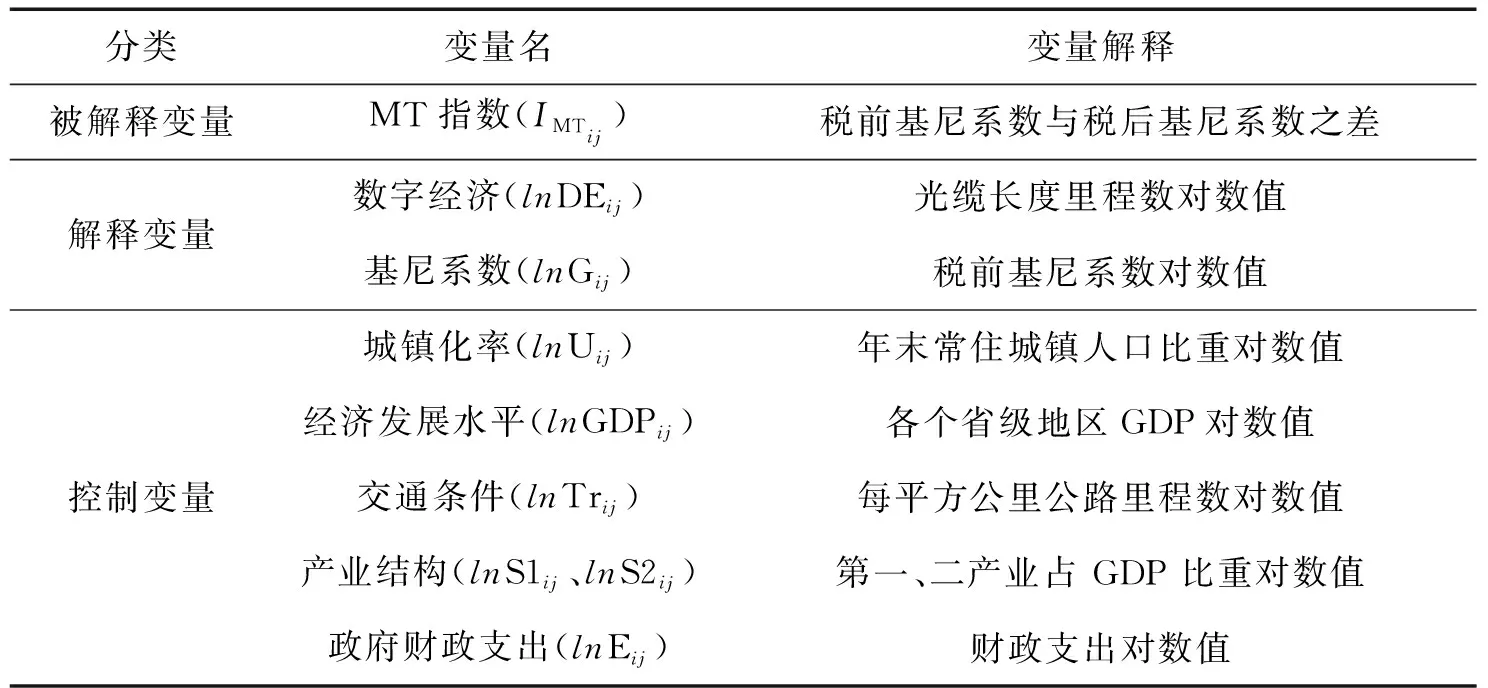

(二)变量说明

1.被解释变量:MT指数(IMTij)。本文借鉴了Musgrave & Thin(1948)提出的MT指数,表示征收个人所得税以后i省j年的城乡居民收入基尼系数之差,用来衡量个人所得税调节效果。

2.核心解释变量:数字经济对数值(lnDEij)和税前基尼系数对数值(lnGij)。本文解释变量lnDEij参考魏萍、陈晓文[18]选取变量的方法,利用各个省级行政区不同年份长途光缆里程数的对数值代表各个省份互联网基础设施完善程度,据此用来衡量数字经济在不同年份地区间的发展程度;另一个关键的解释变量lnGij表示初次分配后,征收个人所得税前的城乡居民收入基尼系数对数值,区域内贫富差距越小,越有利于个税发挥调节收入分配的作用,该解释变量与数字经济相互独立,有利于避免由于遗漏解释变量,从而造成数字经济对MT指数影响的错估。

3.控制变量:控制变量组(lnXij)。为了实证分析结果更接近条件独立假设,本文参考匡浩宇控制变量的选取,主要控制以下变量:城镇化率(lnUij)、经济发展水平(lnGDPij)、交通条件(lnTrij)、产业结构(lnSij)和政府财政支出(lnEij),其中产业结构分为第一产业与第二产业。具体变量指标的详细信息如下表2所示:

表2 变量指标的选取

表3 变量描述性统计

(三)数据来源及描述性统计

本实证模型使用2010—2022年度29个省级行政区的面板数据进行回归,鉴于数据的可得性,本实证分析剔除了台湾、香港、澳门、西藏和新疆的数据。以上基本数据均来自各省级行政区历年统计年鉴、《中国统计年鉴》《中国税务统计年鉴》,面板数据的缺失部分按照前文中数据选取及来源的相同方法获取。相关变量的描述性统计如表 3 所示,数据都处于合理的范围内,不存在异常值。

五、实证结果分析

在运用OLS模型对面板数据进行估计时,首先用Stata17对面板数据进行基本了解,本文面板数据表现形式为平衡面板数据,因此考虑使用固定效应模型还是随机效用模型,利用豪斯曼检验,其结果显示P值为0.000 0,拒绝随机效应模型,因此采用固定效应模型。再通过所有年度虚拟变量联合显著性的检验,观察加入年度虚拟变量后是否存在个体时间效应,其结果显示P值为0.000 0,强烈拒绝无时间效应的原假设,因此该模型既存在时间效应,又存在不同省份的影响,因此选择双向固定效应模型,控制时间和省份变量以消除异方差性对模型的影响。

(一)基准回归

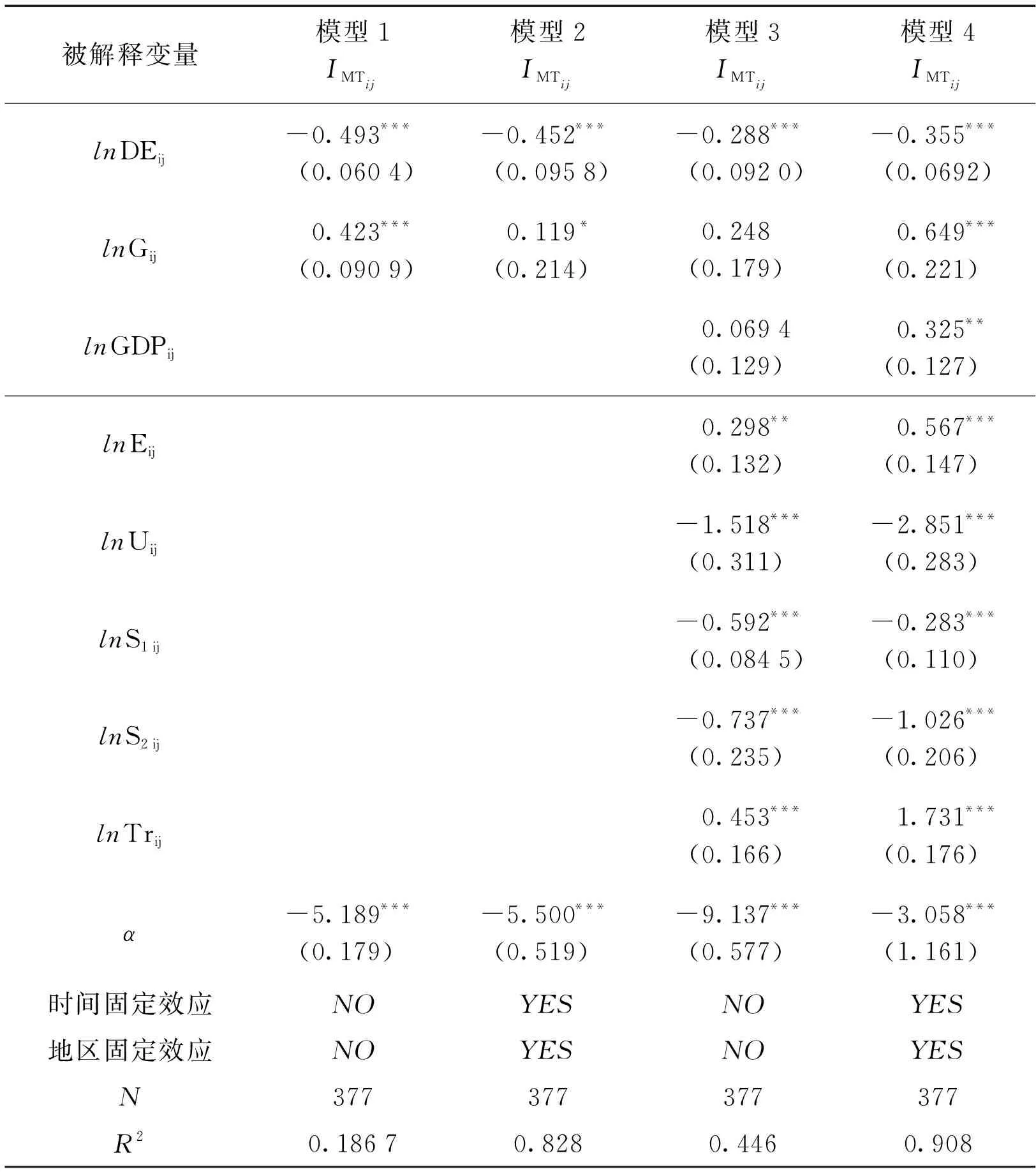

表4报告了数字经济影响个人所得税调节收入分配效应的回归结果,模型1为未考虑控制变量及固定效应的回归结果,模型2为未加入控制变量但控制地区、年份双向固定效应的结果,模型3、模型4为在模型1、模型2基础上加上控制变量的结果。结果显示,无论是否引入省份、年份固定效应和控制变量,数字经济(lnDEij)对MT指数均在1%的水平上显著,因此模型结果有效且较为可靠。

表4 双向固定效应回归模型结果

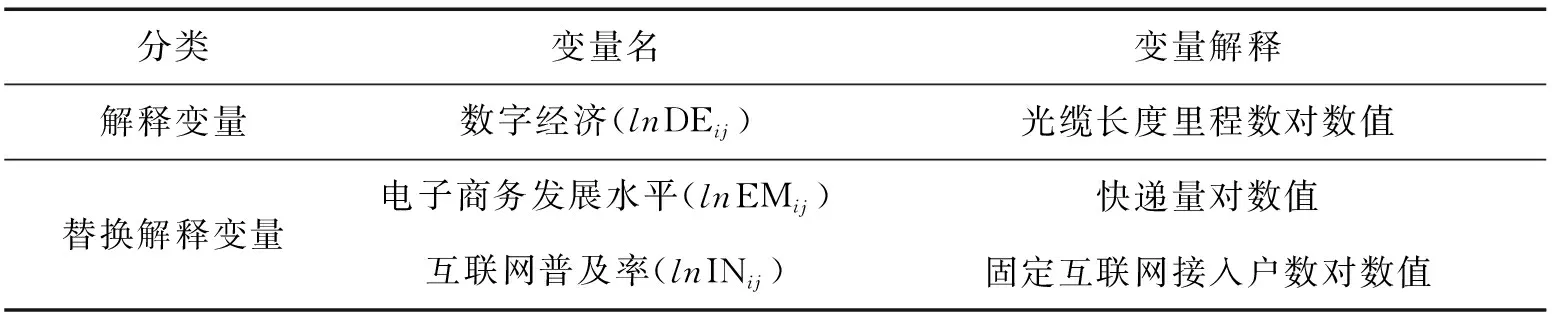

表5 替换变量详情

首先,本文中选取了光缆长度衡量各个省级行政区互联网基础设施的发展水平,从而作为数字经济的衡量指标。从回归结果可以看出,数字经济(lnDEij)系数显著为负,但系数较小,表明数字经济发展越发达的地区,个人所得税调节收入差距的效果有一定的削弱效果,但削弱效果有限。贺娅萍等[19]的研究表明,互联网的使用效率在城镇和农村地区有显著区别,由于农村地区经济发展水平及受教育程度较低等条件的限制,互联网背景下的数字经济加大了城乡的收入差距;孙玉栋等认为数字经济大多基于网络交易,居民获得收入的渠道更具有隐蔽性,收入的可见性程度降低, 这使得个人所得税税基的确定难度加大。[4]综上,数字经济的发展会一定程度上对个人所得税调节居民收入差距效果产生有限的削弱效果,因此,假设H0成立。

其次,征税前的居民收入基尼系数对数值(lnGij)系数显著为正,说明城乡之间收入分配的差距越小,越有利于个人所得税调节收入分配的作用。地区生产总值(lnGDPij)作为地区经济发展水平,对个人所得税的增长关系密切,而地区财政支出(lnEij),尤其是转移性财政支出,对居民的收入分配有着较大的影响,二者对个人所得税调节收入分配的效果都有正向作用。第一产业、第二产业占GDP比重(lnS1ij、lnS2ij)在回归中也有一定的显著性,因此加大产业结构调整和优化升级,完善产业收入分配和劳动报酬体系,也能更利于个人所得税调节居民收入分配的效果。交通条件(lnTrij)系数显著为正,交通越便利越发达的地区,居民收入差距越小,交通越闭塞越困难的地方,地区间的收入差距越大。

最后,本文中双向固定模型的R2为0.908,拟合值较高,能够较为准确验证H0的假设:数字经济会削弱个人所得税调节居民收入差距的效果。但通过数字经济的系数较低可以看出,数字经济只能在一定程度上削弱个人所得税调节收入差距的效果。

(二)稳健性检验

为了防止实验结果的偶然性,避免由于特定解释变量所带来的偶然性质,本文使用替代变量的方法观察实证结果是否随着解释变量的改变而变化,尤其是观察解释变量替代后系数正负性和显著性是否发生改变,如果发现其实证结果的系数正负性和显著性未发生改变,说明该实证结果是稳健的。本文采用快递量对数值(lnEMij)和固定互联网接入户数对数值(lnINij)作为测度电子商务发展水平、互联网普及率的指标,用该两种指标作为衡量数字经济发展水平的替代变量,进行稳健性检验,加强实证分析的可靠性和解释性。

估计结果如表6所示,解释变量虽然在系数数值上有一定的差异,但观察表6可发现,替代的解释变量系数的正负性并未改变,且解释变量的显著性都在10%及以上的水平上显著,但同时发现固定互联网接入户数(lnINij)较前两者而言拟合优度较低,原因在于各个省级行政区的企业固定互联网接入数量数据难以得到,因此本统计数据基于家庭户数,对数字经济发展水平的估计误差较大,但模型的显著性和解释变量的正负性均未改变,据此认为,模型的拟合优度具有较强的稳健性,结论可靠。

表6 稳健性检验回归结果

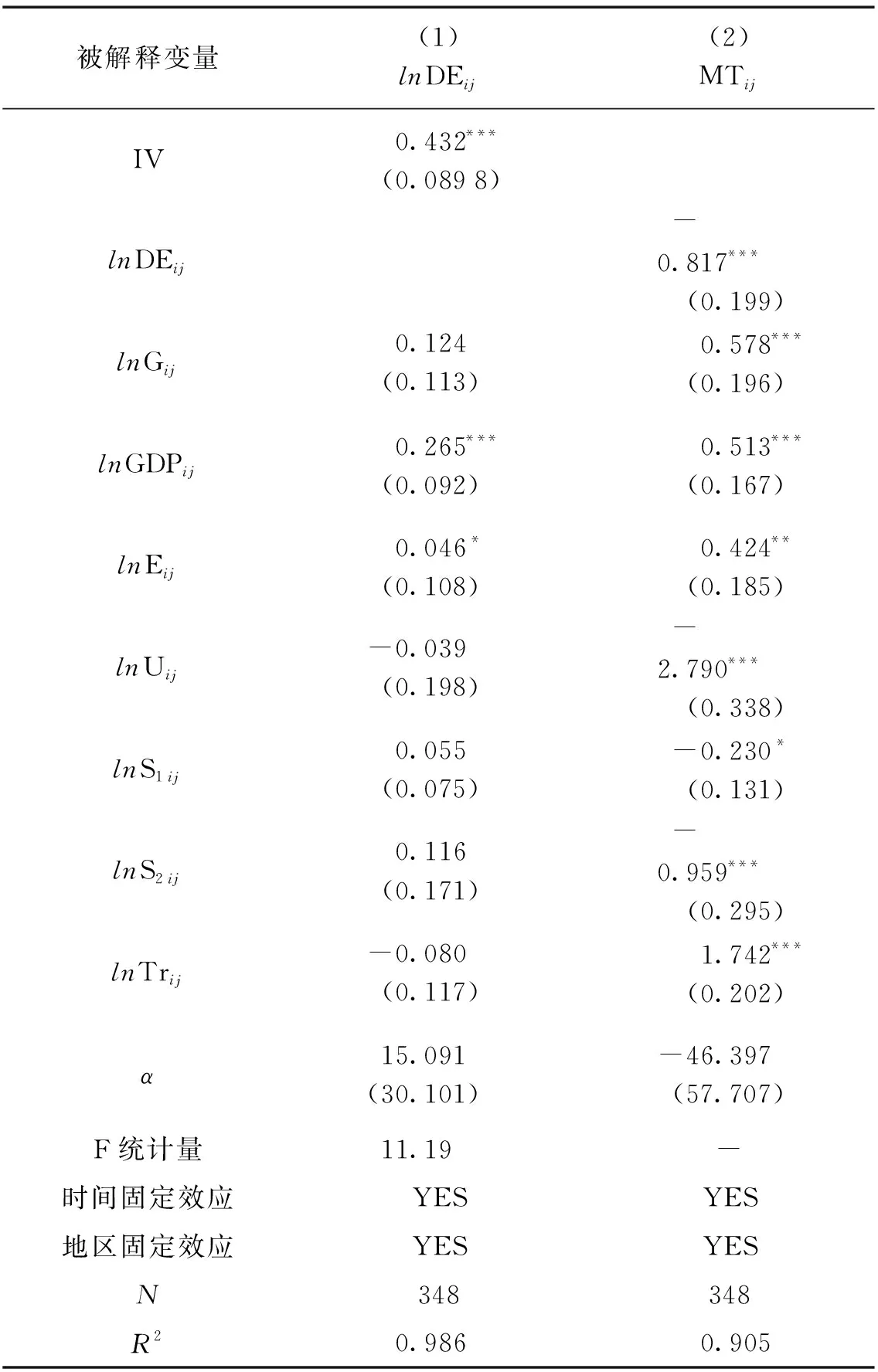

(三)内生性检验

常见的内生性的存在原因主要分为互为因果、样本选择偏误和遗漏变量三方面问题。本文中核心解释变量和被解释变量在测量的过程中可能会存在测量误差导致的内生性问题。此外,模型虽然控制了经济发展水平、政府财政支出、城镇化率、产业结构及交通基础设施水平,但必然会遗漏一些其他影响MT指数的因素。

考虑模型中可能会存在的内生性问题,本文使用面板工具变量法进行处理。核心变量滞后阶已被较多学者使用作为工具变量,本文借鉴杨志安等[20]和李光龙等[21]将数字经济滞后一阶项作为本文的工具变量 IV,采用两阶段最小二乘法(2SLS)进行回归分析,该工具变量中当期的扰动项是无法影响数字发展指标滞后期的结果,所以满足外生性的约束条件。下文表7的列(1)和列(2)分别报告了最小二乘法第一阶段和第二阶段的回归结果:

表7 内生性检验回归结果

从表7的估计结果来看,IV的2SLS的第一阶段回归系数与数字经济(lnDEij)在1%的水平上正相关,表明工具是符合逻辑的,同时F值=11.19,拒绝了弱工具变量的原假设,说明工具变量的选取是有效的;IV的第二阶段回归结果显示解释变量数字经济的系数正负性未改变,其系数的改变值也较小,并且在1%的水平上显著,拟合优度也较高,核心变量均通过了内生性检验。以上实证分析可以看出,实证结果不仅验证了H0假设:数字经济的发展会一定程度上对个人所得税调节居民收入差距效果有削弱作用,并且通过了相关内生性检验。

(四)异质性检验

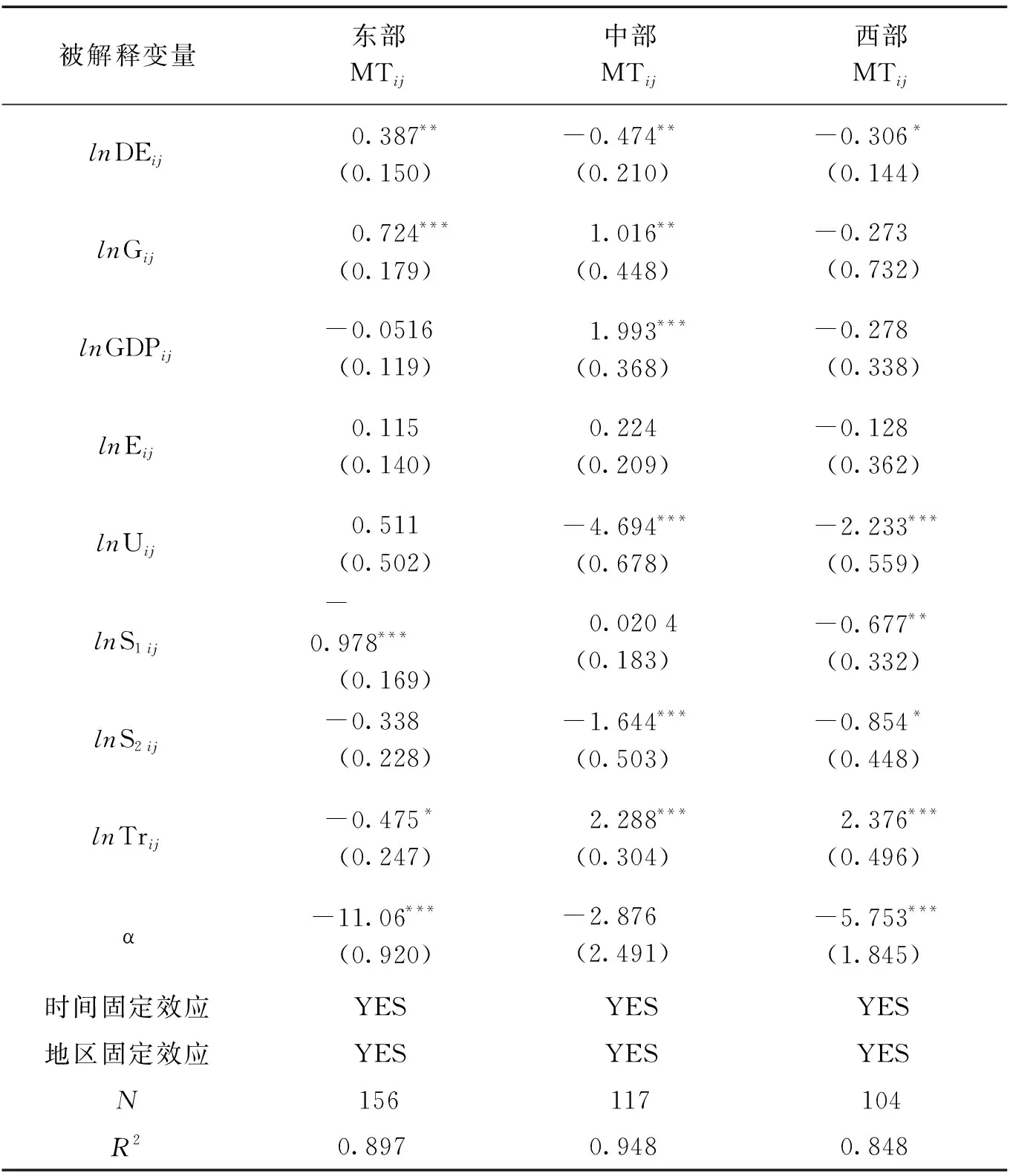

中国地域广袤,是典型的大国经济,各地区经济发展现状、信息化程度具有较大的差异,数字经济在不同地域间发展并不平衡,因此本文借鉴钟文等[22]的划分标准,将29个省份划分成东、中、西三大地区,对本文模型进行地区异质性检验,相关回归结果见表8。

表8 异质性检验回归结果

基于表8的回归结果可得知,东部、中部和西部地区数字经济发展水平分别在5%、5%和10%水平上显著,且东部系数显著为正,中部和西部系数显著为负。表明在东部地区数字经济的发展能够促进个人所得税调节收入分配的效应,而中部和西部地区数字经济发展对个人所得税调节收入分配作用产生有限的负效应。可能的原因有:一是东部地区由于数字经济起步早,发展成熟,因此东部地区政府针对数字经济征管模式较为完善,处于全国领头羊的地位,促进了数字经济对个税调节收入差距的积极作用。二是中西部地区数字经济起步晚,数字基础设施建设不完善,中西部政府落后的税收征管水平与数字经济迅速发展之间不匹配,使得数字经济限制了个人所得税调节收入分配的能力。

六、结论与政策建议

(一)研究结论

本文基于2010—2022年中国29个省级行政区的面板数据,利用测算MT指数和构建双向固定效应模型,测度数字经济对个人所得税调节居民收入差距效果的影响,得出以下结论:

结论一:个人所得税能够起到调节居民收入差距的效果。个人所得税对免征额以上的个人收入以超额累进的税率进行征收,本文通过29个省级行政区加权测算2010—2022年全国的MT指数,结果均显示为正,进而证明个人所得税有效地调节了居民收入差距。

结论二:通过双向固定效应模型的基准回归结果表示数字经济的发展在一定程度上削弱了个人所得税对调节居民收入差距的作用,但通过观察双向固定效应模型的解释变量系数,可以发现系数较小,说明数字经济的削弱作用较为有限。数字经济基于网络交易的特性使得个人收入更具有隐蔽性,传统的个人所得税征管方式在数字经济大环境下具有一定的局限性,因此数字经济对个人所得税调节居民收入差距的效果具有一定的负面作用。

结论三:通过本文实证分析,发现不同区域间数字经济对个人所得税调节居民收入差距的影响是不同的。东部地区完善的数字基础设施和成熟的数字征管模式有利于促进个人所得税调节收入差距的效果,而中西部地区数字经济发展与政府传统征税方式的矛盾则会起到阻碍作用。

本文在搜集实证分析的样本数据过程中,样本数据显示中国的数字经济发展在近十年中呈现明显的上升趋势。国务院发布《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》(国办发〔2020〕32号),提出要加大推动数字化产品的力度,鼓励实体企业利用社交平台、直播电子商务推动经济发展。并且在新冠疫情下,数字经济领域,尤其是直播平台和社交媒体不仅提供了就业岗位,同时促进了实体经济发展。对于个人所得税而言,需要识别的问题是能否在不妨碍数字经济发展的前提下实现“税收公平”,即在进一步减轻低收入人群个税负担的同时,加强高收入人群的个人所得税监管。这就要求个人所得税的征管方式要适应数字经济迅速发展的现状,传统的税收监管规则需要引入现代化信息技术手段进行变革,从而推动我国数字税务的发展进程,推进我国国家治理体系和治理能力现代化。

(二)政策建议

1.运用现代化信息技术手段,提高个人所得税征管水平

数字经济背景下,新就业方式逐渐兴起,平台经济、零工经济、共享经济新业态和新模式等经济模式迅速发展,如基于各电商平台兴起的代购、直播卖货的行业,基于各社交媒体平台兴起的打赏模式的行业等。这些新型的就业模式虽然容量大、灵活性强,成为吸纳就业的重要渠道,但是随着新业态的就业方式的改变,个人收入难以确认,加剧个人所得税的征管难度,个人所得税调控居民收入差距的作用也有所削弱。

基于这种难以界定个人收入的背景,税务机关就需要运用现代化信息技术手段来提升个人所得税征管水平,而数字经济中最重要的是获取数据和信息,因此必须建立健全第三方涉税信息共享制度从而获取个人收入全面准确的数据。首先,政府应该完善修正相关法律法规,规定第三方营利平台有义务提供涉税信息的义务,从法律上为建立健全第三方涉税信息共享制度提供制度保障。其次,政府部门要提升现代化治理能力,运用“互联网+税务”的平台,储存所获得的涉税原始信息,利用大数据计算监控纳税人的收入情况和纳税情况。最后,加强打击利用数字经济偷逃税款的行为,对利用跨境个人所得税业务、非现金结算业务等方式偷逃个人所得税税款的在法律层面进行相应处罚,加强对高收入人群网络账户和资产变动的监管。

2.完善个人所得税制度,促进纳税意识普及

在互联网越加普及的背景下,大数据的普遍运用使得人们的日常生活更加便利,这就意味着个人所得税的征税政策也要相应转变,更加注重凸显共建共享共用共治。因此,一方面,在制定个人所得税相关制度的过程中,结合现代化信息技术手段,要从传统模式“征税”转为现代化治理的“治税”,着重关注纳税人纳税的便利性,减轻纳税人的纳税负担,从而提高纳税人的纳税满意度。另一方面,在制定个人所得税征税制度前,需要进行相关推演和预测,通过大数据、人工智能等建立相关模型,在模型达到预期效果后再试点、普及政策,杜绝朝令夕改的情况发生。在税收实践中,只有根据税制运行情况不断修正,才能使税制日臻完善,通过完善个人所得税相关制度,提高个人所得税政策的权威性和纳税人对纳税服务过程的满意度,使纳税人明确自己主人翁意识,深入理解纳税权利和纳税义务,进而普及纳税意识。

3.放权赋能,因地制宜建设数字政府

根据对29个省级行政区的数据分析,发现不同地方的数字经济发展水平有着很大的差距。一方面,个人所得税属于共享税,考虑到数字经济发达地区和数字经济欠发达地区不同的实际情况,通过放权赋能增强地方政府的主体积极性,当地政府应因地制宜完善对数字经济从业者的征管,对低收入者适当增加劳动抵免,发挥地方政府的主观能动性,同时促进形成良好的央地税收分配关系。另一方面,中国经济模式的数字化转变要求政府征税方式的数字化,中西部政府应实事求是,根据当地数字经济发展实际情况,完善数字基础设施,积极学习东部地区的数字征管经验,推动数字政府的建设。