河北黄骅市大马闸口东汉砖室墓发掘简报

河北省文物考古研究院 黄骅市博物馆

〔内容提要〕 2015年7—9月,河北省文物部门对黄骅市大马闸口村的两座东汉墓进行抢救性发掘,两座墓东西并列,方向一致,形制相近,均为多室砖墓,用模印花纹砖砌成,花纹种类以菱形纹为主,也有龙纹、车马纹、五铢钱纹、勾连乳丁纹等,花纹砖上涂红、白彩,富贵华丽,反映了墓主的奢华生活。河北花纹砖墓主要发现于冀中地区的保定、衡水、沧州等地,深受山东鲁北地区的影响。

大马闸口墓葬位于河北省黄骅市旧城镇大马闸口村南约400米处,西距205国道150米,东侧为一条南北向水泥路(图一),地理坐标北纬38°10′16.51″,东经117°17′52.40″,海拔10米。

图一 大马闸口汉墓位置示意图

2014年3月,黄骅市博物馆接到旧城镇大马闸口村民举报,该村发现被盗墓葬,经考古人员现场勘查确认为两座砖室墓;2015年7—9月,河北省文物考古研究院(原河北省文物研究所)、黄骅市博物馆共同组队对两座墓葬进行抢救性发掘,两座墓葬东西并列,形制相近(图二),均为东汉时期花纹砖墓,分别编号为2015HJDM1和2015HJDM2(以下简称为M1和M2)。现将本次发掘情况简报如下。

图二 M1、M2(东→西)

一、M1

(一)墓葬形制

M1为彩绘模印花纹砖多室墓,坐北朝南,方向180°。由墓道、甬道、前室、中室和后室等部分构成,总长约16.3米(图三)。M1被严重破坏,墓砖几近无存。

图三 M1平面图

墓道位于墓室南部,长方形竖穴土坑斜坡式。长约8.3、宽约1.2~1.6、深0.35~2.1米,斜坡长约7.8米。

甬道券顶已毁,宽0.9、进深0.7、残高1.48~1.72米。距地面高约0.9米开始起券,券顶为模印菱形纹楔形砖。两侧壁用模印花纹砖横向错缝平砌,除第11层为车马纹外,其余均为菱形纹。甬道中部有一道封门砖,横向错缝平砌。

前室平面呈横长方形,破坏严重,仅四壁底部保存少量墓砖。土圹东西长3.7、南北宽1.54、深2.3米。砖室东西长3、南北宽0.99~1.1米。四壁均用菱形纹砖错缝顺砌,四角相接处为一道竖立的龙纹砖。花纹砖均为榫卯结构。前室北壁中部有甬道与中室相通,破坏严重,仅残存1~2层砖,宽0.8、进深0.88米。

中室平面呈横长方形,破坏严重,仅剩底部极少残砖。土圹东西长2.7~2.8、南北宽2.1、深2.3米。砖室内径长2.3、宽1.46~1.6、残高约0.42米。中室北壁偏东侧有甬道与后室相通,宽0.8、进深0.8米。

后室平面呈纵长方形,仅存四壁底部少量砌砖。土圹南北长3.7、东西宽2、深2.3米。砖室内径长3.33、宽约1.58米。北壁发现一个方形盗洞。墓砖均为模印菱形纹榫卯长方砖。

由于被严重盗扰,仅在后室底部发现1颗人头骨,扰土中发现一段残腿骨,性别为女性,年龄约40多岁。

(二)出土器物

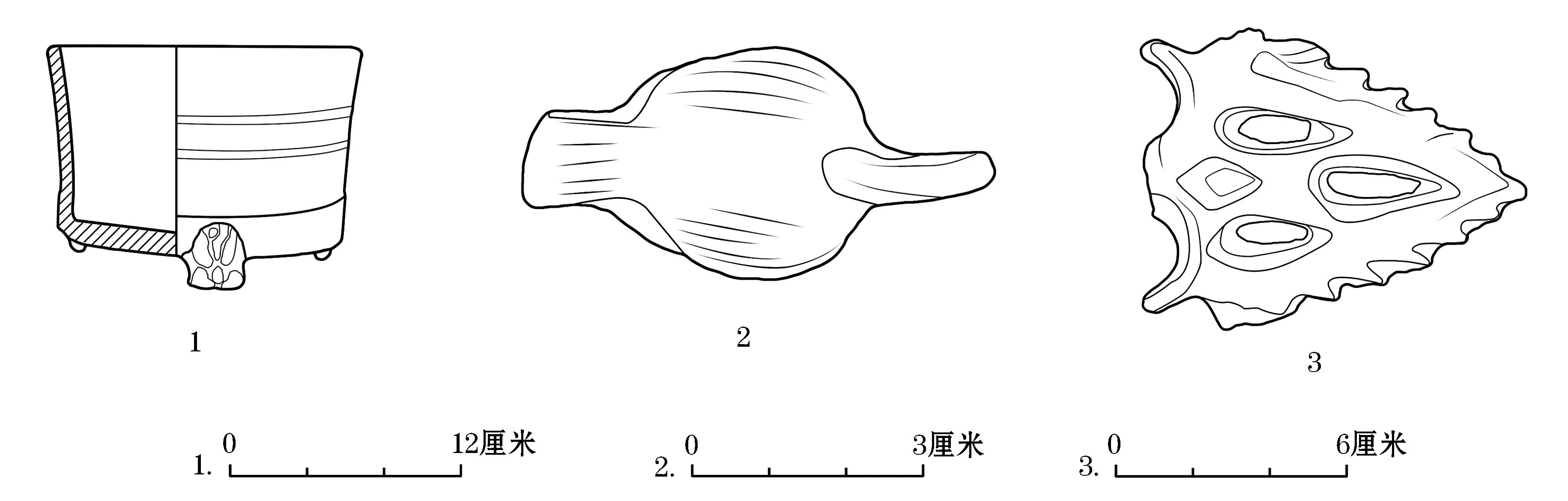

由于被严重破坏,仅在后室填土中出土陶器3件、五铢钱14枚。

陶樽 1件。M1∶1,绿釉红陶,直口,方唇,深直腹,平底,三兽足。器身饰两组刻划宽带纹。口径16.3、足高1.72、通高12.5厘米(图四,1;图五)。

图四 M1出土陶器

图五 陶樽(M1∶1)

陶鸡 1件。M1∶2,绿釉红陶,长6.2、最宽3厘米(图四,2)。

陶灯饰件 1件。M1∶3,泥质红陶,施绿釉,呈叶状,上有3个近椭圆形孔。长10、宽7.8、厚1.2厘米(图四,3)。

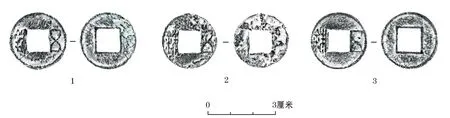

五铢钱 14枚。朽蚀严重,大多字迹漫漶不清。其中3枚字迹清晰,根据字体变化分两型。

A型 1枚。“五”交笔弯曲,和上下两横相接垂直,“金”字头呈等腰三角形,“朱”字头圆折。M1∶3-1,直径2.5、穿径1、厚0.1厘米(图六,1)。

图六 M1出土铜钱

B型 2枚。“五”略宽,交笔弯曲,“金”字头呈三角形,四点较长,“朱”字头圆折,“朱”字比“金”字要长。M1∶3-2,直径2.5、穿径1、厚0.1厘米(图六,2);M1∶3-3,直径2.5、穿径1、厚0.1厘米(图六,3)。

二、M2

(一)墓葬形制

M2为彩绘模印花纹砖多室墓,坐北朝南,方向为180°。由墓道、墓门、甬道、前室、东西耳室、中室和后室等部分组成,南北通长约15.3米(图七)。

图七 M2平、剖面图

墓葬的建造方法是先挖掘土坑,然后用砖砌筑墓室各部分,最后再填土夯实。墓室砌法基本相同,四壁砌法均为横向错缝平砌,墓砖为菱形纹榫卯长方砖,墓壁厚度即砖的宽度约0.19米,墓壁中部一般有1层车马纹砖作为装饰,四壁转角处一般侧立叠垒3~5块龙纹砖或菱形纹砖象征角柱。墓顶均为覆斗式,一般从距铺地砖面1.2~1.6米处开始叠涩内收,再用数块横立砖封顶。墓顶用砖均为花纹榫卯斜面砖,所用花纹砖有两种:下部为菱形乳丁纹砖;上部为乳丁勾连纹砖。墓顶从外部看呈锯齿状,内部斜直。墓底皆平铺一层砖,砌法不甚规整。各墓室之间有甬道相通,整个墓葬共有5个甬道,甬道为券顶,除墓门为双层券,余皆单层券,用花纹楔形砖。甬道两壁用菱形纹榫卯长方砖横向错缝平砌。所有墓砖花纹面均向内,并涂红、白彩,由于年代久远,色彩严重剥落失色。

墓砖均为泥质灰陶,一面绳纹一面素面,长侧面模印花纹,烧制火候不高,薄厚不一,不甚规整。由于长年重压,多数出土时破损,提取完整者少数。从形状上可分为长方砖、楔形砖和斜面砖三种。除楔形砖外,长方砖和斜面砖均为榫卯结构,并分别用于墓葬的不同部位。

长方砖 榫卯结构,用于砌筑墓壁。依花纹分以下四种。

菱形纹砖,墓壁主要花纹砖,一侧面模印有四组菱形几何纹。长41.58、宽19.02、厚6.36厘米(图八,3)。

图八 M2花纹砖

车马纹砖,用于墓壁中部作装饰,一侧面模印车马房屋。长42.66、宽18.78、厚6.42厘米(图八,1;图九,1)。

钱纹砖,零散分布于墓壁上,一侧面模印相连五铢钱纹。长43.2、宽18.96、厚7.08厘米(图八,4;图九,2)。

龙纹砖,用于四壁转角处象征角柱,一侧面模印飞龙纹饰。长40.14、宽18.54、厚6厘米(图八,2;图九,3)。

楔形砖 用于砌筑券顶。断面呈梯形,三侧面模印菱形几何纹。长41.58、宽20.04、厚3.84厘米(图八,7;图九,4)。

斜面砖 榫卯结构,用于叠涩砌筑墓顶,花纹面为斜面。依花纹分两种:一种是菱形乳丁纹砖,用于墓顶下部,一侧面模印菱形纹与乳丁纹相间,长38.58、宽19.2、厚5.58厘米(图八,6;图九,5);另一种是乳丁勾连纹砖,用于墓顶上部,一侧面模印勾连纹与乳丁纹,长36.12、宽18.9、厚6厘米(图八,5;图九,6)。

墓道位于墓室南部,长方形竖穴土坑斜坡式。长约6.3、宽1.36~1.89、最深2.04米。墓道北端底部东侧有一土台,距开口约1.45米,土台长2.48、宽0.54、高0.65米。墓道底部和土台上可见1层厚约0.03米的踩踏面。坡度16°。墓门由券门和门额组成,高1.72、宽1.35米。券门为双重券,高1.35、宽0.97米(图一〇)。券门之上用花纹砖错缝顺砌12层形成门额,高0.37、宽1.35米。券门为模印菱形纹楔形砖,门额最上层为乳丁勾连纹,其余为菱形纹。墓门有内中外3层封门砖:内层封门用菱形纹砖人字形砌成;中层封门为横向错缝立砌;外层封门砖是在中层封门砖外再用碎砖贴覆1层,以加固中层封门砖。

图一〇 M2墓门及封门砖

甬道连接墓道和前室,券顶,宽0.97、高0.94、进深0.76米。从距墓底0.66米(第13层)开始起券,单层券,厚约0.4米。东西两壁砌法是横向错缝平砌,地面用绳纹砖错缝平铺。

前室平面近方形,砖室东西长1.48、南北宽1.33、残高2米。顶部早年被破坏,从残存看为覆斗式墓顶,距铺地砖面约1.43米(第26层砖)处开始叠涩内收,墓顶砌砖下部9层为菱形乳丁纹砖,上部为乳丁勾连纹砖。四壁用菱形纹长方砖横向错缝平砌,个别为龙纹砖、钱纹砖,高约1.38米(第23层)处为1层车马纹砖做装饰。四角各侧立一道花纹砖象征角柱,高约1.55米,下部为龙纹砖,上部为菱形纹砖(图一一)。墓底为绳纹砖平铺而成,砌法不规整。

图一一 M2龙纹砖

东耳室平面略呈方形,顶部早年被破坏。土圹南北长1.99、东西宽1.65、深1.88米。砖室内径南北长1.4、东西宽1.34、残高1.65米。从距铺地砖约1.25米(第22层砖)处叠涩内收成覆斗式顶。墓顶砌砖为模印花纹斜面砖,底部5层为菱形乳丁纹砖,其余部分为乳丁勾连纹砖。四壁均为菱形纹长方砖横向错缝平砌,北壁第12层有1层车马纹。四壁转角各一道侧立的菱形纹砖,高约1.26米。墓底用残砖错缝平铺,与东耳室甬道地面相平。

东耳室西壁南端有甬道与前室相通,甬道南壁与东耳室南壁齐平。甬道宽约0.7、高约1.06、进深0.7米。券顶距地面0.63米处(第13层)起券,单层券,券顶用菱形纹楔形砖。两侧壁为菱形纹长方砖横向错缝平砌。铺地砖为残砖平铺而成,地面比前室高出约0.13米(两层砖厚度)。

西耳室平面近方形,保存完好。土圹南北宽1.92、东西长2.1、深2米。砖室南北长1.12、东西宽1.04、高1.6米。覆斗式顶,距铺地砖约1.2米(第20层)开始叠涩内收,然后用5块菱形纹砖横立封顶。墓顶下部5层为菱形乳丁纹,上部5层为乳丁勾连纹(图一二)。四壁均为菱形纹长方砖横向错缝平砌,共计19层,高约0.76米(第12层)为1层车马纹砖。四壁转角处侧立一道菱形纹砖,高约1.2米。地面为残砖顺砖错缝平铺而成,与西耳室甬道相平。

图一二 M2西耳室顶部

西耳室东壁南侧有甬道与前室相通,甬道南壁与西耳室南壁齐平。甬道宽约0.68、高约1、进深0.62米。券顶,单层券,距铺地砖面0.66米(第11层)处起券。券顶用菱形纹楔形砖,两侧壁用菱形纹长方砖横向错缝平砌。底部用残砖平铺,比前室地面高出约0.13米(两层铺砖)。

前室北壁中部偏东设甬道与中室相通,宽约0.86、进深0.78、高1.2米。券顶,单层券,距铺地砖0.74米处(第13层)起券。券顶用菱形纹楔形砖砌筑,两侧壁为菱形纹榫卯长方砖横向错缝平砌。底部为残砖平铺而成。

中室平面呈横长方形,土圹南北宽2.5、东西长3.1、深2米,砖室南北宽1.68、东西长2.38、残高2米。从残存看墓顶是覆斗式,在距铺地砖面1.66米(第27层)处叠涩内收成顶。墓顶用花纹斜面砖,底部10层为菱形乳丁纹,上部1~3层为乳丁勾连纹。四壁砌法为菱形纹砖横向错缝平砌,共26层,高约0.8米(第14层)为1层车马纹砖。四壁转角处各侧立叠垒4块砖,底部为龙纹砖,上部为菱形纹砖,高约1.52米,四壁花纹砖面剥落现象较其他墓室严重。墓底铺砖为横砖平铺。

中室北壁东端设有甬道与后室相通,券顶北半部遭破坏,东壁与后室东壁齐平。甬道宽约0.86、进深0.82、高1.18米。距铺地砖面约0.74米(第13层)处起券,单层券。券顶用菱形纹楔形砖,两壁用菱形纹长方砖横向错缝平铺。甬道地面为残砖平铺而成。

后室平面呈纵长方形,顶部早期被破坏,东、西、南三壁也不同程度受到破坏,南壁破坏最为严重。土圹南北长3.44、东西宽2.5、深2米,砖室南北长3.2、东西宽1.9、残高2米。距铺地砖面约1.64米(第27层)处叠涩内收成覆斗式顶,下部10层为菱形乳丁纹砖,上部为勾云纹砖。四壁用菱形纹砖横向错缝平砌,共25层,高约0.8米(第14层)为1层车马纹砖(图一三),个别部位为龙纹砖。四角各侧立叠垒5块砖,底部4块为龙纹砖,上部半块为菱形纹砖,高约1.6米。底部铺砖为顺砖平铺而成。

图一三 M2后室北壁

由于被盗扰,M2未发现葬具。在后室发现数块零碎的头骨和下颌骨,为同一个体,性别为男性,年龄30多岁。在中室与后室的甬道口近墓底发现1具人骨,头骨与肢骨分开,性别为女性,年龄30岁左右。值得注意的是,在中室距墓底约0.5米处的填土中发现1具人骨,保存完整,俯身曲肢,上肢骨背向身后,人骨下压有乱砖和填土,似非正常死亡,应与该墓无关系。

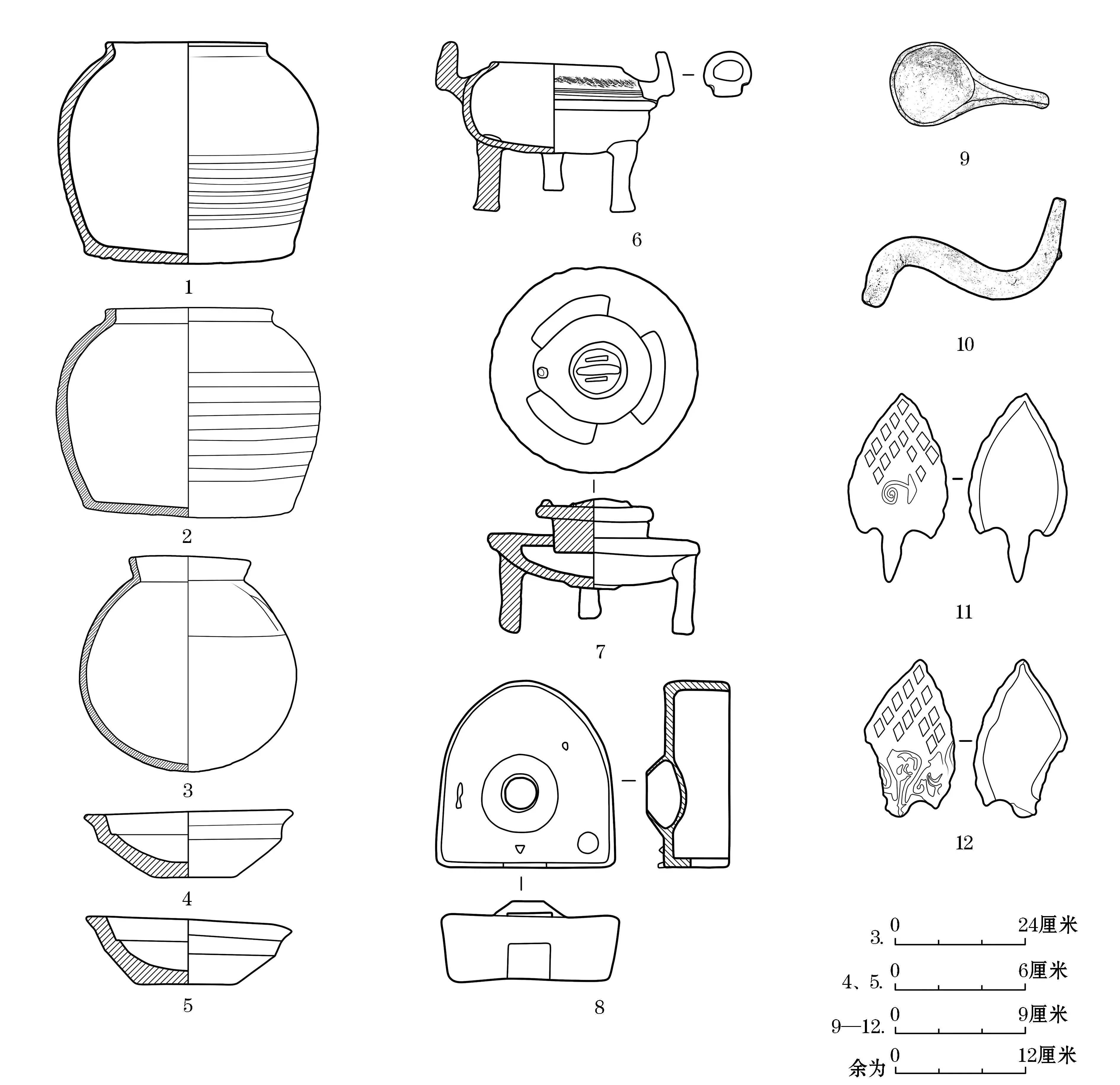

东耳室出土有陶罐、炉、碓、磨、魁、勺、井、釜、灶等(图一四)。后室出土有陶圈、陶鸡、陶鸭等明器及铜钱178枚。

图一四 M2东耳室出土器物

(二)出土器物

虽经严重盗扰,但仍在东耳室和后室出土较为完整的陶器20件(套),五铢铜钱178枚。陶器除少量生活用器外,主要是明器,如井、碓、磨、灶、炉、魁、勺等,以及陶俑和陶鸭、陶鸡等动物模型,明器大多数为釉陶,施绿釉,大多已剥落。铜钱大多数朽蚀严重,均为五铢钱,其中,有少量剪轮五铢。

泥质灰陶罐 2件。直口,方唇,鼓腹,下腹部略有凸棱,平底。M2∶1,口径15、底径19.4、通高20.5厘米(图一五,1;图一六)。M2∶6。口径15.4、底径19、通高19.6厘米(图一五,2)。

图一五 M2出土陶器

图一六 陶罐(M2∶1)

泥质红陶罐 1件。M2∶2,口略侈,方唇,溜肩,圆鼓腹,尖圜底,肩腹结合部见有6组彩绘图案。口径22.5、通高40厘米(图一五,3;图一七)。

图一七 陶罐(M2∶2)

陶鼎 1件。M2∶3,绿釉红陶,弇口,方唇,溜肩,扁鼓腹,平底,三蹄足。口沿上部和外侧有三周凹弦纹。肩部有一周波浪纹,腹中部有一周凸棱,凸棱上侧为三周凹弦纹,肩腹间附加两个环形耳,下腹部外侧见有明显的修胚痕。口径12.1、腹径17.3、通高13.6厘米(图一五,6;图一八)。

图一八 陶鼎(M2∶3)

陶釜 2件。形制相同,绿釉红陶。敞口,平沿,上腹微折,下腹斜直,小平底。下腹部外侧有明显的修胚痕。M2∶10,口径9.7、底径3.8、通高3.1厘米(图一五,4)。M2∶11,口径9.5、底径4.5、通高2.9厘米(图一五,5)。

陶磨 1件。M2∶5,绿釉红陶,由磨座、上扇和下扇组成。上扇中部突起圆形凹槽,凹槽有一道隔梁,两侧为长方形孔,扇面一侧有椭圆形凸出,其上见有一纽,扇面底部有一凹槽。下扇为圆饼状,中间为圆凸的脐心。磨座平面呈圆形,中部有三个支脚,承托磨扇,下部呈漏斗形,周边有三个足支撑,足上饰有凸棱纹。通高12.5、最大径19.2厘米(图一五,7;图一九)。

陶灶 1件。M2∶12,绿釉红陶,灶面呈前方后圆,中空。前端有方形灶门,上有向前凸的挡火檐。灶面中部有一处圆形灶眼,灶眼周边有一条鱼和三个乳丁,其中,一个乳丁为三角形。灶面周边有一周凹槽。长17.4、宽16.7、高7.68厘米(图一五,8;图二〇)。

图二〇 陶灶(M2∶12)

陶勺 1件。M2∶8,绿釉红陶,勺口略呈圆形,敞口,方唇,圜底。口径5.9、长11.1厘米(图一五,9)。

蛇形陶灯饰件 1件。M2∶18,绿釉红陶,呈弯曲状,似蛇形,一端粗一端细。长14.2、直径2厘米(图一五,10)。

叶形陶灯饰件 2件。M2∶20-1,绿釉红陶,呈叶状,一面素面,一面饰网格纹。长13.1、宽6.9、厚1.2厘米(图一五,11)。M2∶20-2,形制近同,下部残缺。长11、宽6.3、厚1.2厘米(图一五,12)。

陶井 1件。M2∶9,绿釉红陶,由井身和井架组成。井身呈为喇叭形,无底,圆环形井栏上置井架,架上立亭,亭内有提水用的滑轮。底径16.1、通高25.5厘米(图二一,1;图二二)。

图二一 M2出土陶器

图二二 陶井(M2∶9)

陶俑 1件。M2∶19,泥质灰陶,模制,平背。立姿,面部不清,头戴平顶冠,身着右衽长衣,腰系带,双手扶于胸前,脸呈三角形。陶俑原有彩绘已脱落。高19厘米(图二一,2;图二三)。

图二三 陶俑(M2∶19)

陶碓 1件。M2∶4,绿釉红陶,由扶架、杵和臼组成,三者位于一个“圭”形底座上,通体见有明显的修胚痕。碓臼位于前侧,扶架位于后部,杵的中部放置在扶架的凹槽内,杵头位于碓臼内。通长16.3、宽7.3、高7.5厘米(图二一,3;图二四)。

图二四 陶碓(M2∶4)

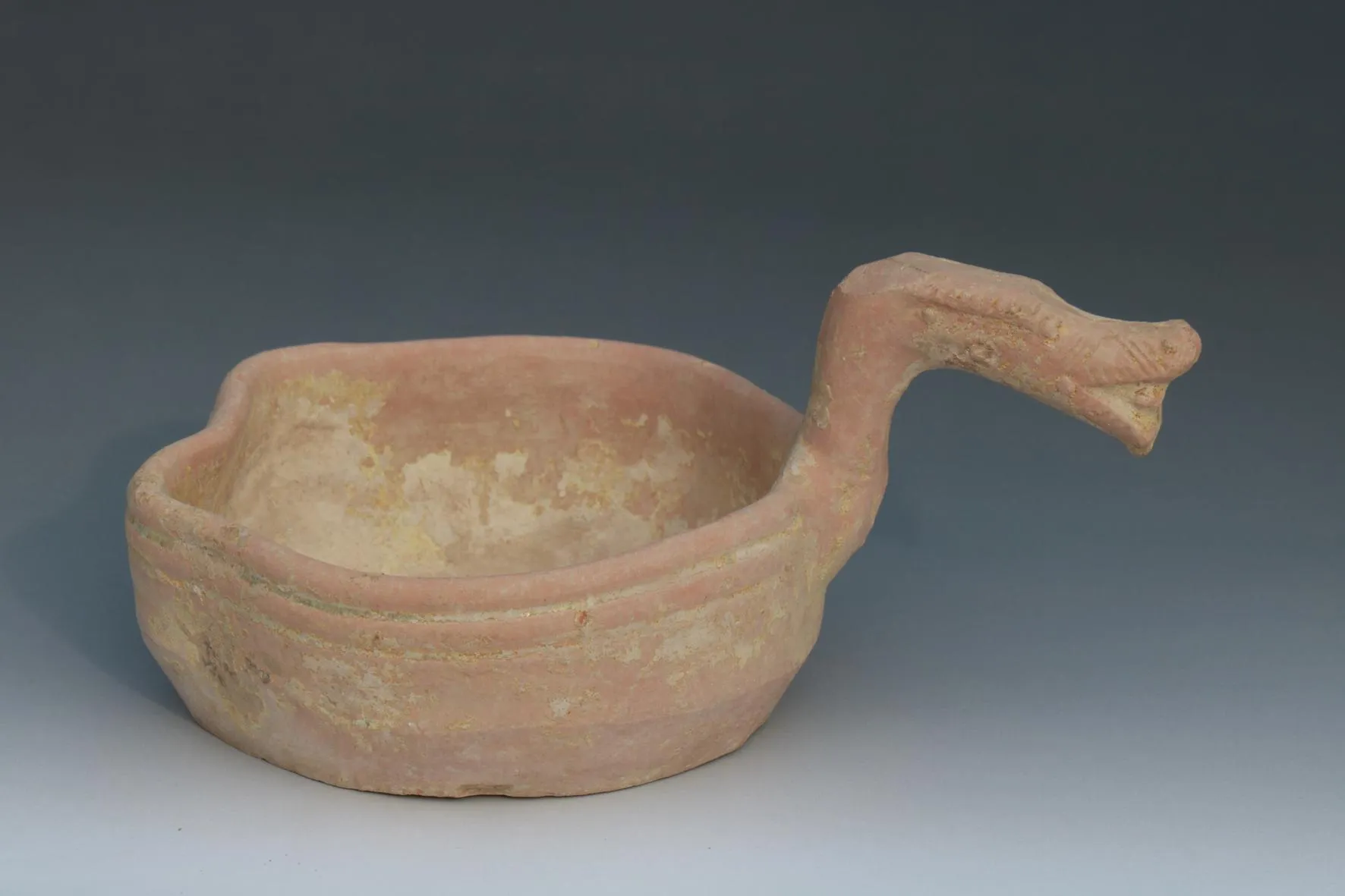

陶魁 1件。M2∶7,绿釉红陶。花口、圆唇,下腹部略呈弧形,平底,外口沿下部饰有两道凹弦纹。魁柄呈龙首状,龙首雕刻精美,齿舌外露,眼鼻小而有神,龙角细长有力。口径14.8、底径11.7、通高10.6厘米(图二一,4;图二五)。

图二五 陶魁(M2∶7)

陶圈 1套。M2∶17,绿釉红陶,由圈、厕、猪组成。圈呈椭圆形,周围有矮圈栏,一侧有缺口。圈内一侧为长方形厕,厕顶为庑殿式,厕墙上有两个竖立的长方形门与圈相通。另一侧卧1只母猪和3只小猪。母猪整体肥大,长嘴、高鬃、短尾。小猪制作较为抽象,形体较肥硕。长19.6、宽14、高13.6厘米(图二一,5;图二六)。

图二六 陶圈 (M2∶17)

陶鸭 2件。形制基本一致,绿釉红陶。M2∶15,曲颈向前,尾巴卷于上部。长11.9、宽5、高8.4厘米(图二七,2)。M2∶16,长13、宽5.3、高10厘米(图二七,1)。

图二七 M2出土陶器

陶鸡 2件。形制基本一致,绿釉红陶。M2∶13,整体略呈三角形,立姿,昂首向前,长尾后伸。长9.7、宽1.1、高6.5厘米(图二七,3)。M2∶14,长10.9、宽1.9、高6.9厘米(图二七,4)。

五铢钱 178枚。大多字迹不清,其中,11枚字迹清晰,根据字体变化分三型。

A型 4枚。“五”交笔弯曲,和上下两横相接略垂直,体形细瘦。“金”字头呈三角形,“朱”字头方折。M2∶21-2,直径2.5、穿径1、厚0.1厘米(图二八,1)。M2∶21-5,直径2.5、穿径1、厚0.1厘米(图二八,2)。

图二八 M2出土五铢钱

B型 3枚。“五”交笔弯曲,体形略细瘦。“金”字头呈等腰三角形较小,“朱”字头圆折。M2∶21-3,直径2.45、穿径1、厚0.1厘米(图二八,3)。M2∶21-4,直径2.5、穿径1、厚0.1厘米(图二八,4)。

C型 4枚。“五”字较宽,交笔弯曲。“金”字头呈三角形较大,四点较长。“朱”字头圆折,“朱”字比“金”字略长。M2∶21-1,直径2.53、穿径1、厚0.1厘米(图二八,5)。M2∶21-9,直径2.53、穿径1、厚0.1厘米(图二八,6)。M2∶21-11,直径2.6、穿径1、厚0.1厘米(图二八,7)。

剪轮五铢 6枚。无郭。M2∶21-13,直径2、穿径1、厚0.1厘米(图二八,8)。M2∶21-15,直径1.8、穿径1、厚0.1厘米(图二八,9)。

三、结 语

两座墓葬东西并列,方向一致,形制相同,应是同一时期墓葬。由于均未出土明确纪年的遗物,故无法断定确切年代,但从墓葬形制、出土器物等方面与以往发现的墓葬资料进行对比,可以明确这两座墓葬的相对年代。

从墓葬形制看,两座墓葬均为带斜坡墓道的多室砖室墓,由墓道、甬道、前室、东西耳室、中室和后室几部分构成,具有北方地区东汉中晚期墓葬的典型特征①。墓葬砌筑方法和所用花纹砖与河北南皮东汉墓②、蠡县汉墓③、山东无棣东汉墓④基本相同。M2墓道的东侧设置有二层台,这种砌筑做法以往汉墓少见,与宁夏固原北塬东汉墓⑤相同。

从随葬遗物分析,虽然两座墓均被盗扰,仍然出土一定数量遗物,M2出土相对多一些。M2所出陶器组合具有东汉时期的器物特征,如井、碓、磨、灶、魁、勺、厕、俑和家禽模型,都是东汉中晚期墓葬所流行的。从器物形制上分析,M2出土的泥质灰陶罐与定州北庄汉墓⑥出土陶罐相同,叶形灯饰、碓与景县大代庄东汉墓⑦所出同类器相同,鼎与蠡县汉墓⑧出土同类器相近。两座墓出土的铜钱均为东汉五铢,其中,M2出土少量具有东汉晚期特征的剪轮五铢。

综合墓葬形制和随葬遗物特征分析,M1和M2的时代为东汉晚期。

两座墓葬东西紧邻,相距仅1.5米,形制相同,应是同一家族墓。两座墓葬全长均在16米左右,规模上属中型墓,均采用模印花纹砖砌成。从M2可以看出,墓葬整体沿南北中轴线布局,东西对称,结构规整,花纹种类多样,且不同部位使用不同的花纹砖,如墓壁中部用车马纹砖做装饰,四角用龙纹砖象征角柱,墓顶用乳丁勾连纹象征星空,可谓构思精巧,装饰华丽,反映墓主人生前显赫地位。信立祥研究认为,车马仪仗画像在墓室中代表的是墓主人前往地面祠堂享受祭品的工具⑨。以嵌入墓壁上的画像砖作为装饰的墓葬,墓主大都是地方豪强⑩。由此推测,这两座墓主极可能是地方豪强或中下级官吏。

河北地区以往发现的模印花纹砖相对较少,除南皮芦庄子汉墓和蠡县汉墓外,在安平水泥管厂汉墓、安平后大寨汉墓、献县柳椽村北汉墓、高阳县石家庄汉墓、任丘百尺村汉墓、容城东小里汉墓等砖室墓也发现模印花纹砖,在河涧、献县一带的部分汉墓封土周围也发现有该类砖。河北花纹砖墓和花纹砖的年代在东汉中晚期,主要分布于冀中地区的保定、衡水、沧州等地,其他地区仅发现涿鹿矾山五堡东汉墓一例。河北冀中地区的花纹砖基本是实心长方形小砖,花纹一般模印在长侧面或两短侧面,花纹造型简单,内容最常见的是以菱形纹、几何纹为主,与长江流域四川等地大多表现生产活动场面、辽南地区多寓意的动物图像及江苏和广东地区多文字砖相比迥然不同,风格上更接近于山东鲁北地区的花纹砖,因此,河北冀中地区的花纹砖墓和花纹砖可能深受山东鲁北地区的影响而发展起来的。

注 释:

① 河北省文物考古研究院、张家口市文物考古研究所、蔚县博物馆:《河北蔚县大德庄墓地M2发掘简报》,《北方文物》2021年第2期。

② 沧州市文物管理处:《河北南皮县芦庄子汉墓》,《文物春秋》1998年第1期。

③⑧河北省文物研究所:《蠡县汉墓发掘记要》,《文物》1986年第6期。

④ 郭世云:《山东无棣清理一座东汉墓》,《考古》1992年第9期。

⑤ 宁夏文物考古研究所、固原市原州区文物管理所:《宁夏固原市北塬东汉墓》,《考古》2008年第12期。

⑥ 河北省文化局文物工作队:《河北定县北庄汉墓发掘报告》,《考古学报》1964年第2期。

⑦ 衡水地区文物管理所:《河北景县大代庄东汉壁画墓》,《文物春秋》1995年第1期。

⑨ 信立祥:《汉代画像石综合研究》,文物出版社2000年,第118页。

⑩ 余伟超、信立祥:《汉画像砖墓》,中国大百科全书总编辑委员会《考古学》编辑委员会编著:《中国大百科全书·考古学》,中国大百科全书出版社1986年,第179页。