陕西西安市国际港务区三义庄唐张群墓发掘简报

陕西省考古研究院

〔内容提要〕 2019年2—7月,为配合西安国际港务区陕西师范大学陆港小学项目建设,陕西省考古研究院在新筑街道三义庄南部塬地发掘一批墓葬。其中,M8和M9分别出土张群与张参两兄弟墓志。根据墓志信息及墓葬排列可知,此处或为其家族墓地。M8为张群墓,其为单天井斜坡墓道土洞墓,出土随葬品20多件,主要为半身胸像男、女俑,以及塔式罐、铜钱和墓志等。

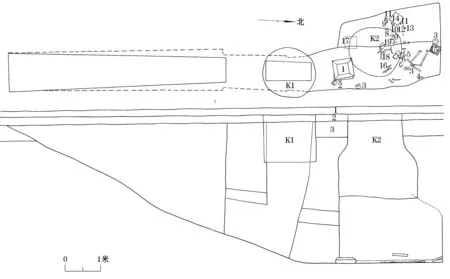

2019年2—7月,为配合西安国际港务区陕西师范大学陆港小学项目建设,陕西省考古研究院在新筑街道新寺村三义庄南部塬地发掘唐墓14座、清墓6座和汉唐古道2处。其中,M8和M9两座长斜坡墓道土洞墓,分别出土有张群与张参两兄弟墓志,根据墓志信息及墓葬排列可知,此处或为其家族墓地。该墓地东眺骊山,西濒灞水,距灞河流域约2.5千米,西南距新寺遗址约1.2千米,距唐大明宫遗址约12.55千米,地理坐标东经109°04′97″,北纬34°36′81″,高程379米(图一)。根据墓志记载,当属隋唐长安城东细柳原。M8张群墓处墓地中部偏东,西南距M9张参墓约87.5米(图二)。现将张群墓M8发掘情况简报如下。

一、地层堆积

M8开口于第2层下,打破第3层垆土层和黄色生土层。第1层耕土层,灰褐色土,地表因机械碾压土质较硬,包含有植物根系及少量近现代建筑砖瓦砾等,厚0.15~0.2米;第2层扰土层,浅黄褐色土,土质略硬,内含零星的植物根系、砖瓦残块及蜗牛壳等,墓道开口于此层下,厚0.15~0.25米;第3层垆土层,深褐色土,土质坚硬,呈纵向解理,挖散后呈颗粒状,内含蜗牛壳、白色腐殖质、少量料姜石结核颗粒等,基本呈平行堆积,厚0.45~0.5米。该层以下为纯净而致密的黄色生土层,具有顺直、竖向孔道的柱状结构。

二、墓葬形制

M8系长斜坡墓道单天井土洞墓,平面呈“刀”形,坐北向南,方向193°。墓葬水平全长约12.15米,由墓道、过洞、天井、甬道、墓室和棺床等部分组成,墓道开口距现地表深约0.45米,墓底距现地表深约4.4米(图三;图四)。

图四 M8平、剖图

墓道:平面呈梯形,南宽北窄,土圹斜坡式,坡度20°~30°。墓道口小底大,壁面修整较平滑。北壁自开口至墓底略向南倾斜。斜坡底地面直通甬道口,坡面修整不甚均匀,局部较陡峭光滑。墓道开口水平长6.1、宽0.68~1.08、坡底宽1.15、斜坡通长9.15、北壁自开口至墓道底深3.15米。

过洞:介于墓道与天井之间,拱顶,平面近长方形,北端略宽。过洞自墓道北壁开口向下深约1.85米处向北掏挖,洞口西侧收分宽约15厘米,东侧收分宽约6厘米,东、西两直壁修整平滑,局部因垮塌较粗涩,地面与墓道底呈同一斜坡。过洞内填花杂松散的塌土,纯净无包含物。过洞进深1.2、面阔0.93~0.98、直壁高1~1.26、洞高1.28~1.62米。

天井:介于过洞与甬道之间,叠压于扰坑(K1)下,开口距坑口深约1.15米。天井现开口平面呈南北向近长方形,北壁较南壁略窄。南壁自开口至过洞顶处基本竖直,北壁自开口至底部略向南倾,较陡斜,东、西两壁上部竖直规整,与过洞及甬道顶相平处向下两壁呈“八”字形弧外扩,下部壁面较竖直规整,地面与墓道底为同一斜坡。天井原开口被K1破坏,现发掘天井开口长1.3、宽0.5~0.56、南壁残深0.85、北壁残深2.85米。

甬道:介于天井与墓室之间,拱顶,平面呈北宽南窄的梯形。甬道自天井北壁开口向下深约2.45米处向北掏挖,洞口两侧收分宽约3厘米,东、西两直壁修整平滑,局部因盗扰破坏且经水淤垮塌,较粗涩。地面平坦,北端中部放置墓志一盒。甬道内散落有墓主颅骨及铜钱等。甬道进深1.42、面阔0.93~1.16、直壁高1.08~1.06、洞高1.54~1.46米。

墓室:位于墓葬最北端,拱顶土洞,自墓口向里逐渐变低,平面呈近梯形,北宽南窄。墓室东侧地面修整平坦与甬道地面相平。西、南两壁斜直相接,东壁略弧,北壁平直规整。墓顶西南部因扰坑(K2)破坏垮塌,剖面可见明显水淤垮塌层,北端进深约0.7米保存稍完整,壁面修整平滑,局部因水淤垮塌,较粗涩。墓室填黄褐色淤土,夹杂植物根系、红陶残片及骨骼残块等。墓室进深2.93、面阔1.8~2.02、洞高2.62~2.02米。

棺床:墓室西侧设置生土棺床,床面随墓室形状呈不规整的梯形。棺床长2.82~2.92、南宽0.6、北宽1.2、高0.11米。

三、葬式葬具

由于墓室垮塌及盗扰破坏的影响,墓主遗骸凌乱,颅骨位于甬道内东南侧,四肢骨偏移至墓室东侧。棺床上可见木棺朽痕,下铺垫有均匀的草木灰,并散置铜钱,推测墓主手握“开元通宝”与“乾元重宝”及身下铺钱。在棺床西南平置有方砖,位置未经扰动,棺床东北角及西侧中部亦见扰乱的方砖,推测当为垫木棺所用。方砖或素面,或正面饰莲花纹、背面饰短线式绳纹,边长31~31.5、厚6厘米(图五)。

图五 莲花纹方砖

四、遗迹遗物

M8天井及墓室上各有一个圆坑,由南向北编号为K1、K2,均开口于扰土层下,时代应晚于墓葬。K1南距墓道约1.04米,坑口直径1.45米,坑壁竖直向下深约1.15米,中部显露南北向近长方形天井。坑内浅灰黄褐色填土干燥较硬,夹杂少许碎砖瓦砾、料姜石及青瓷片等。K2位于墓室顶部西南角,南距K1约1.8米,坑口直径1.52米,坑壁竖直向下深约0.75米,周壁外张扩大继续竖直向下穿透墓室西南部顶壁,距坑口深约1.4~1.85米处向下出现墓顶南北向斜坡状堆积,剖面可见有明显的黄色淤泥夹杂层,淤土堆积厚0.37~0.72米。坑内浅黄褐色填土干燥坚硬,包含物较复杂,坑口厚约0.56米填土明显是人为有意堆积形成。该层以下至墓顶之间属自然形成的深褐色垆土层(图四)。

由于墓葬曾遭盗扰,墓室随葬品分布凌乱,除墓志为原始位置外,其余器物均被扰动。经整理修复,残存随葬品20多件,以半身胸像男、女俑为主,还有塔式罐、铜钱及墓志等,银器因残损较甚不辨器物形制。

1.陶塔式罐 1件。M8∶3,罐身残甚不可修复,罐盖和罐座保存完整。泥质红陶,轮制,器表施白彩粉底。盖为圆形,上附七级空心竹节状盖纽,下为圆饼形盖轮,盖底出短子口。罐座束腰空心倒喇叭形,座顶小平面可见有轮制旋痕,器壁有凸弦棱和细密的旋痕,座底喇叭口外敞,口沿方圆。盖轮直径10.2、高12.9厘米,座高15.4、顶面直径9.2、底直径18.8厘米(图六;图七,1)。

图六 陶塔式罐盖座(M8∶3)

图七 M8出土器物线图

2.陶幞头男胸像俑 3件。泥质红陶,前后合模制作,体中空。男俑头裹幞头,面庞方圆,两腮丰润,挺鼻抿嘴,目视前方,胸部呈上宽下窄的梯形状。通体原施白彩底色,幞头涂黑彩,现多已脱落殆尽。M8∶4,基本完整,通高10.4、体宽3.3~4.3厘米(图七,2;封二,1);M8∶13,修复完整,通高10.4、体宽3.4~4.1厘米(图七,3;图八,1);M8∶18,

图八 陶幞头男胸像俑

粘接修复,额顶前垂“八”字形幞头结脚,脑后裸露余发,通高10、体宽2.5~3.8厘米(图七,4;图八,2)。

3.陶堕马髻女胸像俑 4件。泥质红陶,前后合模制作,体中空。女俑头绾堕马髻,双鬓抱面,面庞丰腴,眉目清秀,胸部呈上宽下窄的梯形状。通体原施白粉底,发髻涂黑彩,现多已脱落殆尽。M8∶5,基本完整,通高9.6、体宽2.9~3.7厘米(图七,5,封二,2);M8∶7,粘接修复,左鬓侧发髻残损,残高8.5、体宽2.6~4.2厘米(图七,6;图九,1);M8∶8,粘接修复,左鬓侧发髻残损,残高8.4、体宽2.8~3.7厘米(图七,7;图九,2);M8∶19,基本完整,通高9.6、体宽2.6~4.4厘米(图七,8;封二,3)。

图九 陶堕马髻女胸像俑

4.陶双髻女胸像俑 3件。泥质红陶,前后合模制作,体中空。女俑拢发上梳,双鬓抱面,头顶向左右分梳并列双髻,面容圆润丰腴,阔鼻小翼,抿嘴眯眼,眉清目秀,胸部呈上宽下窄的梯形状。通体原施白彩底色,发髻涂黑彩,现多已脱落殆尽。M8∶6,粘接修复,通高10、体宽3~4.2厘米(图七,9;图一〇,1);M8∶10,基本完整,通高9.8、体宽2.7~4.2厘米(图七,10;图一〇,2);M8∶16,基本完整,通高9.5、体宽3~4.3厘米(图七,11;封二,4)。

图一〇 陶双髻女胸像俑

5.铜钱 25枚。出土于墓口墓志东侧填土与墓室棺床中部,以“开元通宝” 为主,兼有数枚“乾元重宝”。范铸,钱文直读,面轮规整,穿郭方正,光背或背穿处有月文,个别钱体背轮宽窄不等。

开元通宝,20枚。M8∶9-1、M8∶20-1和M8∶20-2,面背外轮基本等宽较规整,光背。钱径2.4~2.5、穿边长0.7、厚约0.15厘米(图一一,1、6、7)。M8∶9-2,面轮规整,背轮宽窄不等,光背。钱径2.45、穿边长0.7、厚约0.15厘米(图一一,2)。M8∶9-3,面轮宽窄不等,背轮较规整,背穿上右侧有一模糊的月文。钱径2.54、穿边长0.62、厚约0.14厘米(图一一,3)。M8∶20-3,面轮略宽较规整,背轮宽窄不等,背穿上有一月文。钱径2.56、穿边长0.7、厚约0.15厘米(图一一,8)。M8∶9-4,面背轮郭规整,背穿上有一月文,背穿左下角有一细短横。钱径2.53、穿边长0.7、厚约0.16厘米(图一一,4)。M8∶9-5,面背轮郭较规整,边缘锈蚀残损,背穿左上角有一细斜竖纹。钱径2.42、穿边长0.67、厚约0.12厘米(图一一,5)。M8∶20-4,面窄轮规整,背轮宽窄不等,背穿右下角有一凸点。钱径2.3、穿边长0.67、厚约0.12厘米(图一一,9)。M8∶20-5,面窄轮较规整,背锈蚀漫漶,钱体略小。钱径2.23、穿边长0.67、厚约0.11厘米(图一一,10)。

图一一 M8出土铜钱拓片

乾元重宝,5枚。M8∶11-1,面背窄轮较规整,背穿下有一月文。钱径2.4、穿边长0.67、厚约0.14厘米(图一一,11)。M8∶11-2,面背轮郭较规整,光背。钱径2.5、穿边长0.68、厚约0.15厘米(图一一,12)。M8∶11-3,钱体略小,窄轮不甚规整,背穿左下角有一凸点。钱径2.2、穿边长0.67、厚约0.16厘米(图一一,13)。

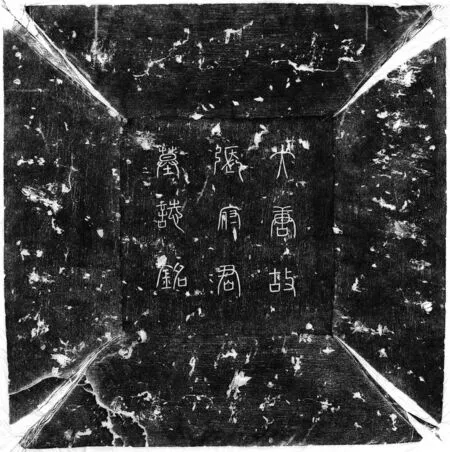

6.墓志 1合,置于墓室口部(图一二)。M8∶1,青石质,正方形,由盖、志两部分组成。盖盝顶,四立沿、四刹面均素净无纹。盝顶面阴刻篆书铭文3行9字,行3字,为“大唐故张府君墓志铭”(图一三)。盖边长55、刹面宽15、盝顶边长28.5、厚11厘米。志石四立沿亦素净,顶面阴刻楷书铭文29行,满行30字,共818字。在行文中,凡遇“曾祖、祖、父、先茔”等字辟讳前空一格。志边长55、厚11厘米(图一四)。兹录志铭如下:

图一三 M8墓志(M8∶1)

图一四 M8墓志志文(M8∶1)

唐故著作郎敦煌张公墓志并序/

前尚书左司员外郎郑宝撰/

(注:□为无法辨识之字。)

五、结 语

M8纪年明确,墓主身份清晰。墓主张群,字之才,敦煌人,官至秘书省著作局著作郎(从五品上),唐代宗大历三年(768年)秋九月廿六日卒于京师(长安),卒年44岁,大历四年(769年)二月三日,祔葬于京兆细柳原之先茔①。斜坡墓道“刀”形土洞墓,为唐代关中地区小型墓葬常见形制,墓主多为中低品阶官吏或庶民。张群墓采用此类墓葬形制,修筑单天井,水平总长约12.15米,近梯形墓室面积约5.6平方米,营造规模与张群本人从五品上阶官吏身份相适应,亦符合中唐之际低品阶官吏常用墓葬形制规模。张群墓未见有镇墓俑、男女侍立俑和动物俑等常规随葬品,与其胞弟张参墓出土有镇墓兽、天王俑、十二辰肖俑等形成鲜明对比,或与墓葬盗扰及墓主身份级别相关。

根据M8张群与M9张参墓志可知,张氏共有兄弟四人,张群乃张参兄长,墓志均提到祔葬于细柳原先(旧)茔②,因此,该区域当为张氏家族墓地。

注 释:

① 苗轶飞:《唐大历四年张群墓志考》,《北方文物》2024年第1期。

② 杜镇、苗轶飞、刘皓妍:《新出唐建中四年〈张参夫妇墓志〉与唐代经史问题》,《中国国家博物馆馆刊》2021年第10期。