渤海陶塑千佛初探

杨海鹏

(深圳市螺岭外国语实验学校)

〔内容提要〕 唐代渤海国的佛教文化非常发达,不但佛寺众多,佛教造像也数量不菲,通过对渤海上京城内寺庙址出土的大量陶塑千佛进行类、型、式比对分析,在现有渤海上京城佛寺建筑考古研究成果的基础上,初步认为,这些千佛呈现出北朝至隋、唐早期汉地石窟造像风貌,安置这些千佛的佛殿佛坛可能也具有“佛帐式佛坛”的唐代早期或之前的佛寺建筑特点,表明中原佛教文化对渤海佛教文化的深远影响出现较早。

渤海国(698—926年)是唐朝时期以粟末靺鞨为主体建立的地方政权,也是唐朝一个羁縻州,与唐朝在政治上既是中央与地方的关系,又是藩属关系。其“地虽海曲”,却“常习华风”,佛教文化极为发达,仅位于今黑龙江省宁安市渤海镇的渤海上京城城内就约有14座佛寺遗址①。渤海国全境发现的佛教造像多为大型泥塑造像的碎片和小型造像,小型造像有金、铜、铁、泥、陶、石等质地,其中,小型造像数量最多的就是陶塑小造像,因其为模制后烧造而成,所以相同式样者甚多,学界普遍将其称为“千佛”。笔者试就现有渤海佛教遗迹考古材料,对渤海陶塑千佛造像的形制渊源、与佛寺佛坛的置放关系及其所表现的文化风貌做初步研究。

一、渤海陶塑千佛的发现

目前已知的渤海陶塑千佛大部分出土于黑龙江省宁安市渤海上京城遗址,最初发现于1931年9月,中华民国东北特别区研究会组织综合考察队到北满地区进行考察,“俄罗斯学者B.B.包诺索夫为领导、地质学博士尹赞勋为中国政府代表的古民族学会对渤海上京城全城进行了调查、发掘,其间,从村民手中征集到20多件陶质佛造像”②。

陶塑千佛的大量出土是1931年九一八事变后,日本东亚考古学会在日本关东军保护、协助下,分别于1933年5月和1934年5—6月,在渤海上京城进行了两次大规模调查,在发现的文物中,仅陶塑千佛造像就达到千件以上。“发掘中所获砖、瓦、造像、壁画等实物资料大部分运往日本,少量留存于辽宁省博物馆,现分藏于海内外各高校、博物馆。”③在《东京城》及《半拉城》中,常被称作“砖佛”的,即为本文所指陶塑千佛④。1963—1964年,黑龙江省博物馆历史部研究人员在《东京城》标注的第三、第四寺庙址采集了几十件陶塑千佛,现藏于黑龙江省博物馆,分陶佛和陶菩萨两类,多半残缺,完整者甚少。1964年6—10月,中国科学院考古研究所东北考古工作队第二队,联合朝鲜民主主义人民共和国社会科学院,在对渤海上京城址进行全面勘探和重点发掘中,采集了3件陶塑千佛⑤。2014—2015年,黑龙江省文物考古研究所对渤海上京城土台子寺庙址重新进行发掘,发现大量陶塑千佛造像⑥。2014年,吉林省桦甸县苏密城(渤海长岭府)出土了300多件陶塑佛像残块,从造像图片看,也是陶塑千佛⑦。珲春八连城的渤海寺庙址和今俄罗斯滨海边疆区的阿波里科索沃遗址(学界公认的渤海盐州辖区),也分别有陶塑千佛个体出土。

二、渤海陶塑千佛的种类

陶塑千佛分为两类:一为佛造像;另一为菩萨造像。

(一)佛类造像

均为坐姿,根据所穿的佛衣可分Ⅰ、Ⅱ两型。

Ⅰ型佛造像,着双领下垂式佛衣。根据袈裟表现形式及手印的组合可分为A、B、C三式。

A式 双手不外露置于腹前,根据佛衣和莲座不同又分a、b两个亚式。

Aa式 此型造像见于渤海上京城土台子南侧寺址。背光与头光相连,头光为桃形,略微弯向佛头顶部。磨光肉髻,额头发际线凸显,并将佛发一分为二。佛面丰润略带笑意、双眼睑下垂微闭。内着袒右僧祇支,外着双领下垂式袈裟,袈裟下摆结带甩于左腕上,双手不外露结禅定印结跏趺坐于仰莲座上,衣纹自两肩向胸腹间中垂,线条稀疏、粗细均匀。莲座正面明显露出3瓣花纹,底座有小孔。该式造像整体呈红色,有用蓝彩突出表现佛发髻、佛衣搭肘及莲座的一种工艺(图一,1—3、5、6),另外还有红彩上施薄绿釉的工艺(图一,4)。

Ab式 该型造像见于吉林省桦甸市苏密城渤海寺庙址⑧。佛像为陶质彩绘,通体呈砖红色,绘黑色高发髻,舟形身光,与佛座底部相连,身光上绘有黑色火焰纹及尖桃形头光。面相丰腴,内着袒右僧祇支,胸口的衣结绘成黑色,外着双领下垂袈裟,双手放置于腹前不外露,结跏趺坐于莲座上,莲座较小,且呈尖底(图二,1、2)。

图二 Ⅰ型Ab式陶佛和Bb式陶佛

B式 双手平伸横置腹前,根据佛面及衣式又分为a、b两个亚式。

Ba式 黑龙江省博物馆藏⑨,舟形身光,光尖略微弯向佛头顶部。磨光肉髻,面部略清瘦,眼睑下垂,内衣样式模糊不清,外披双领下垂袈裟,袈裟下摆披覆双膝之上。右下衣角置于左腕上,左手在前,右手在后,双手横置于腹前。衣纹清晰、简洁流畅,仰莲座整体较小,花瓣较大,座下有孔。该式佛像外表有红色(图三,1、2)和薄绿釉(图三,3)两种。

图三 Ⅰ型Ba式陶佛

Bb式 该型造像见于《东京城》报告中的第三寺(中朝考古4号寺),佛结跏趺坐于大仰莲台上。头部有素面馒头状低肉髻,底部宽大,额头发际线中分,中部下垂。弯眉、双目微合,鼻梁高挺,双耳及肩,面部较短。佛着双领下垂、上衣搭肘式佛衣,佛衣领口为数条平行凹槽状纹饰,内着僧祇支,僧祇支边缘平齐,胸部袒露,右手叠于左手外侧,结禅定印,双足不外露,佛身躯、衣纹较深,佛衣厚重。与同见于中朝考古4号寺的Ba式陶佛面容相似,只是莲花座要比Ba式陶佛大得多(图二,3)。

C式 双手相握横置腹前。

该式造像在渤海上京城寺庙遗址及珲春八连城均有出土。黑龙江省博物馆藏该式不完整造像1件(图四,1),日本东京大学博物馆所藏该式造像情况不详,韩国首尔大学至少有2件(图四,3),吉林省博物院藏珲春八连城出土该式造像2件(图四,2)⑩。在渤海上京城遗址的白庙子屯也采集过1件(图四,4;图八)。近年来,黑龙江省文物考古研究所在土台子屯先后采集到很多该式样造像,但未发表。估算该式陶佛高8~11厘米。磨光高发髻,五官端庄,大耳,厚眼睑下垂,隆鼻,闭嘴,面带微笑,相貌慈祥。内着坦胸僧祇支,外着双领下垂袈裟,溜肩,胸部平直,右手握住左手横放于腹前,结跏趺坐,两膝外露,衣裾垂于两膝之间,仰莲佛座,莲瓣较大。长袖饰几条竖线纹,莲瓣形身光略向内弯向头顶部,身光下端与佛座相连,座下有孔。

图四 C式陶佛

Ⅱ型佛造像,着通肩式佛衣。

此型造像见于土台子屯南侧土岗(图五,1)、土台子屯(图五,2)、《东京城》报告中的第四寺(中朝考古5号寺)(图五,3、4)、杏山寺庙址(俄罗斯滨海边疆区阿波里科索沃遗址(图五,5)、1963年中朝联合考古采集于5号寺庙遗址(图五,6)、古城村2号寺庙址(图五,7)。磨光高发髻,圆脸大眼,外着通肩式佛衣,佛衣在胸部形成三道平行弦纹褶皱,膝部、双腿之间可见弧形衣纹。袈裟下摆覆在双腿上,双手隐于佛衣下结禅定印。结跏趺坐,两膝外露,衣裾垂于两膝之间。佛座较大,为翘角仰莲座,莲瓣形身光,光尖略弯向佛头顶部,身光下端与佛座相连,座下有孔。

图五 Ⅱ型陶佛

(二)菩萨类造像

均呈站姿,根据身姿可分为两型。

Ⅰ型 直身站立

造像见于《东京城》报告中的第三寺址(中朝考古4号寺)、渤海上京城2号宫殿址等(图六,1—4)。尖桃形头光,菩萨头戴高冠,冠正中有小坐佛。厚眼睑下垂、圆脸鼓面、下颌较短。颈饰两串圆珠组成项圈。左肩至右腹下斜披波浪形帔帛,胸前帔帛由两肩下垂,横于膝腹间形成两道“U”形纹。腰间束带,在腹部系结,沿腿部垂下两条束带。下身着裙露足站立于仰莲座上。裙裾绦带宽大,下裙紧裹两腿,两臂着钏,左手下垂,右手戴腕钏,屈肘向上置于胸前。造像底部有孔。

图六 Ⅰ型、Ⅱ型陶菩萨

Ⅱ型 曲身站立

仅见于《东京城》报告中的渤海上京城第三寺址(中朝考古4号寺)(图六,5、6)。通过2件不完整一头一身造像,推断该型造像的完整面貌,造像除右手托腮作思考状、腰略向右扭曲外,其余式样皆同Ⅰ型。

三、渤海陶塑千佛的形制特点和佛教艺术风格探源

我国历代的佛教造像中,千佛是一种很重要的题材,广泛见于佛教洞窟、造像碑、造像塔中。有绘画、影塑、石雕刻等多种表现形式,所代表佛教思想和主尊造像的内容一致,各地、历代均有程度不同及形式不一的表现,构成佛教视觉艺术重要的、不可或缺的内容,也是广大佛教徒日常顶礼膜拜的重要对象。沙武田认为:“北朝时期,千佛是中国佛教石窟造像的主要表现形式,北朝以外各时代,千佛不再是佛教徒和艺术家们热衷的对象。但敦煌是个例外。”诸多敦煌石窟历代千佛造像研究显示:北朝时的千佛造型特征为结跏趺莲花座、结禅定印,千佛头光、身光、服装的颜色以八身为一组,成组地循环排列;隋代的千佛像坐姿承袭北朝,绘制数目较之北朝更为突出;唐前期的千佛像,除继续流行结跏趺坐禅定相外,还出现了结跏趺坐姿、右手上举、左手抚膝,结跏趺坐姿、双手结说法印,善跏趺坐姿、右手上举、左手抚膝3种新造型;晚唐时,千佛形体增大,印契有禅定印和说法印两种,在画面中交替出现。敦煌的千佛造像在坐姿和手势上时代变化较为明显:由北朝—隋时期的单一禅定印、唐前期的抚膝和说法印两种手势到晚唐时禅定、说法两印交替出现。敦煌石窟是以彩绘、彩塑著称的,因此,敦煌石窟的千佛在色彩表现上也突出于其他石窟。

渤海的陶塑千佛,仅佛类就有多种式样,而且Ⅰ型Aa、Ab式、Ba式3种型式千佛有颜色上的差异,那么,渤海陶塑千佛造像的类型应是以敦煌的彩绘、影塑千佛为造像蓝本,比对敦煌及同时代的其他千佛,渤海陶塑千佛的特点如下。

1.渤海陶塑千佛,坐佛均为结跏趺坐、手结禅定印,莲花座多数较大(莲座较小且呈尖状的只有苏密城出土的千佛)。无唐前期、晚唐时佛手印的各种变化。

2.所着佛衣较为常见于北魏晚期及延续北魏风格的唐代汉地石窟寺造像和其他各类造像的佛衣式样,如Ⅰ型Aa式佛像的袈裟下摆结带甩于左腕上,以及陶塑菩萨斜披波浪形帔帛,呈两道“U”形纹饰、下身着大裙、头戴三叶冠的样式与唐代龙门石窟万佛寺的千佛和菩萨基本相同,都是北朝时期即已出现,唐代承袭沿用的衣式。

3.开脸偏小,面部较短。体现在Ⅰ型Ba式陶佛与Ⅰ、Ⅱ型陶菩萨上,并且他们同出于渤海上京中朝考古4号寺,可能是同一匠人的作品;Ⅱ型佛造像见于渤海上京中朝考古5号寺、渤海东京八连城附近古城村2号寺庙址等,深目厚眼睑,同唐代佛像面部丰满的特点差距较大;出土于桦甸苏密城的Ⅰ型Ab式陶佛,面部特征与Ⅰ型Ba式陶佛相似,佛座较小,被佛衣覆盖,显示了北朝时期佛像的特点。

4.陶佛的颜色不算丰富多彩,但Ⅰ型Aa、Ba式陶佛每式都至少有两种色彩变化,这与敦煌北朝—隋的千佛想表现“上下左右光光相接”的目的趋同。

5.渤海千佛为圆雕形制,用模具模制成型后烧制而成,塑像中空,这种形制是陶塑千佛制作方式的要求,林硕奎对渤海塑造佛像的制作工艺给出了一些看法,首尔大学对一尊塑造佛像做过X光投影,发现底座的小孔一直延伸到佛像顶端。从固定佛像角度,孔深一点会更加牢固。但也有另外一种可能,即这个孔和插在孔里的木杆不是用来固定的,而是制作陶塑佛像的时候用来手持的。通过这个木杆可以暂时把佛像插在某个平面上进行加工。这是渤海陶塑千佛制作工艺上的特点,也为我们研究其安置方式提供了依据。

由上述特点可见,渤海的陶塑千佛在佛衣样式、个别佛像面部特征与初唐的千佛造像风格吻合。在坐姿、手印及想表现的佛像视觉意义方面,承袭了敦煌石窟中北朝—隋的千佛造像。

四、渤海陶塑千佛的置放与帐式佛坛的推想

最早对这些渤海陶塑千佛进行研究的原田淑人认为:“这些‘砖佛’形象在礼佛功能上与敦煌莫高窟和云冈石窟的石窟壁上的千佛是同一类,在质地和类型方面有与朝鲜平安南道平原郡元五里寺庙陶佛像类似,也有佛和菩萨两种,从莲花底座上留有的小孔来看(图七),这些陶佛应是用木钉或竹钉固定在墙壁上的。”目前,渤海上京城只有少部分佛寺进行过发掘,渤海佛寺的面貌还无法完全揭示,此前对这些陶塑千佛的各种研究显示,学界均认可它们的安置方式为“安放在佛寺的墙壁上”。

图七 渤海上京土台子遗址出土陶佛背部及底部(东京大学博物馆藏)

渤海上京城目前可见报告的正式发掘有3次:20世纪30年代日本、20世纪60年代中朝联合考古发掘和20世纪80年代—21世纪初叶黑龙江省文物考古研究所的发掘。前两次发掘位置标注略有不同,为方便对照研究,现将前两次发掘的宫殿、佛寺遗址变化列出(表一)。渤海上京城日本20世纪30年代的发掘,有4座佛寺址,20世纪60年代中朝联合考古在之前日本发掘的基础上重新调整标注了9个寺址,其中,发现过陶塑千佛的佛寺仅有3号、4号、5号寺址,在各历史阶段,黑龙江省文物考古研究所、黑龙江省博物馆及宁安市文物管理所采集和从当地居民征集了一些陶塑千佛,它们基本为土台子屯一带出土(图八)。

表一 渤海上京城两次发掘宫殿、佛寺变化比对表1933、1934年1964年第一寺址第2寺址第二寺址第6寺址第三寺址第4寺址第四寺址第5寺址Ⅹ第1寺址VIII第3寺址XVII第7寺址XVIII第9寺址外城北外东第8寺址

渤海上京城出土陶塑千佛的佛寺占少数,多数寺庙只出土大型塑像碎片,并且佛殿内佛坛形制清晰明确。无陶塑千佛出土的佛寺以佛寺主殿布局清晰的1号佛寺为例,发掘报告显示,1号佛寺佛殿规模大,形制复杂,营造工整,除宫殿当中的1、2号等大型宫殿外,全城建筑物几乎没有可与之相比者。1号佛寺址的发掘只限于寺的正殿。正殿的主殿中心为佛坛,长10.74、宽7.18米。坛的南面中间凹入,形成一长5.3、宽1.95米的长方形空隙,当为礼拜之处。佛坛上有9个塑像的石基,发掘者推测,应系一佛、二弟子、二菩萨、二天王、二力士。

佛坛上的塑像基石是佛殿内佛像布置安放的一种方式,从塑像基石的摆放情况看,大型塑造佛是佛坛上的主角。同样可见佛坛塑像基石的是渤海上京6号寺的主殿有7个、9号寺5个,1号、9号寺经过正规发掘,佛坛属于长方形“凹”入式。6号、9号寺与1号寺都没有发现陶塑千佛。我们基本可以认为,无陶塑千佛出土的佛坛布局清晰,塑像基石显示供奉的大型佛像数量众多,可能有主佛、弟子、菩萨三类以上。这种佛坛布置也是唐代佛寺普遍存在的形制,国内现存的五台山佛光寺东大殿的营建年代是唐大中十一年(857年),它的佛坛就是这种布置。

解峰对3号、4号佛寺、土台子及渤海东京八连城外的珲春古城村2号佛寺有陶塑千佛出土的几座佛寺主殿佛坛布局情况,也做了具体分析,他对渤海有陶塑千佛出土的佛殿佛像安放空间的主体思想是,佛殿内槽或为三面有墙壁的半封闭空间,佛坛上安放大型塑造像,墙壁上安置小型造像。

关于渤海佛殿的佛坛形制,胡秀杰、刘晓东推测:“佛坛的形制大致可区分为3种:圆形,以和龙高产寺庙址为例;长方形,以红云寺庙址为例;‘凹’形,以上京城1号、9号佛寺址为例……当为礼拜用……圆形和长方形佛坛也应有这种方便礼拜的类似布局。”

佛像的主要功能是信徒的礼拜,佛坛的形制方便礼拜是佛殿布局首先要考虑的问题。佛殿佛坛为三面有墙壁的半封闭空间在礼拜上并不方便,况且佛坛内三面有墙形成半封闭空间的礼拜形式,在现存的汉化佛寺佛殿中还没有发现过实例。五台山南禅寺佛殿保留了完整的唐代砖砌佛坛。显示了佛坛不设扇面墙的原貌,“佛教东渐中土后,受印度佛教绕塔礼佛之影响,较早一段时期内寺院佛殿的佛坛后部及左右两侧均不置扇面墙,目的是让信众绕坛礼佛。佛坛后部等处建置的扇面墙,多在宋金及其后”。在渤海的佛殿中,佛坛后面应该不会有扇面墙,而且渤海陶塑千佛是陶塑模制、中空、下有一孔,佛像背部因制陶工艺的原因,较为粗糙,但并没有贴塑在墙壁上的痕迹,佛座下方的孔内有的还残留木杆。显然,这些小陶塑佛像是插在平台上,而不是贴在墙壁上。因此,渤海千佛的安置与敦煌莫高窟中北周时期洞窟内墙壁上影塑的千佛有根本区别,敦煌石窟428窟的影塑千佛,属于半浮雕墙面贴塑,而渤海陶塑千佛立体圆雕下有孔的形制只可能是插立于佛龛或某种平面。但这种安置方式在目前可见的隋唐之际汉化佛寺的佛殿中似乎无例可依。

石窟中安置千佛的实例还有塔心柱窟,如云冈石窟中心塔柱窟中,我们可以清楚了解千佛的安置空间:中心柱为佛塔形制,千佛安置于塔柱的四面主佛龛上下的小龛中,信徒可以绕塔礼佛。但在汉化佛寺的佛殿中,我们还没有找到佛殿中有塔心柱形制的佛坛。

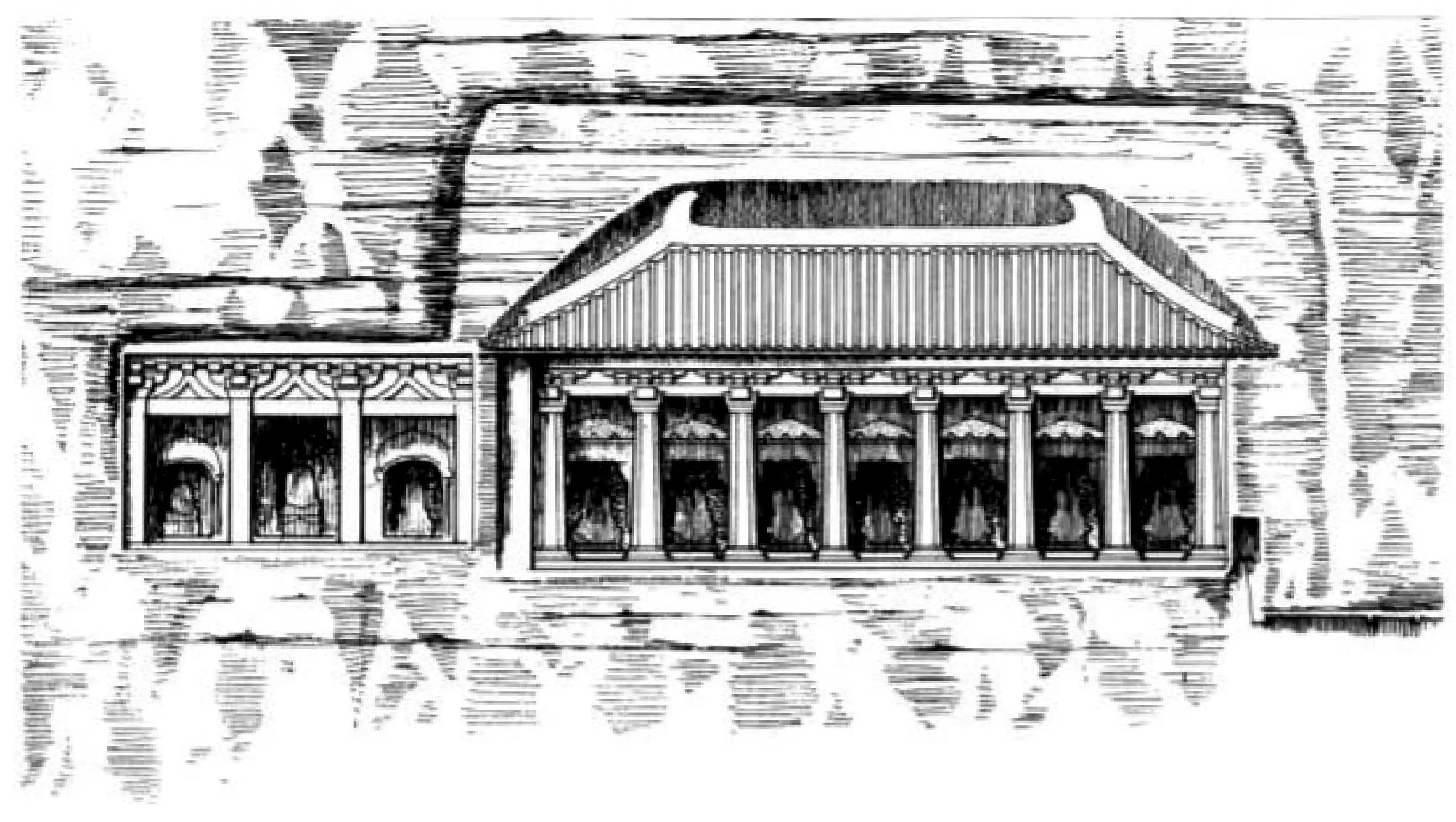

在目前渤海上京佛寺遗址未全面开展考古发掘的情况下,依据有陶塑千佛出土的渤海上京3号、4号佛寺主殿、土台子寺址、古城村2号佛寺一号佛殿均有“内槽东、西、北三面有墙,南面中央一间是窗户,在室内形成了独立的密闭空间”的设置,笔者认为,安置千佛的佛坛可能为帐式佛坛,即隋唐初期延续的南北朝时期地面佛寺中佛坛的情况。由于我国南北朝,甚至隋唐初年的早期佛殿实物不存,至少唐以前的情况只能以石窟中所表现的为参考。“北朝末年北齐和北周方才出现内外均为木结构殿堂设计的石窟,甘肃天水麦积山北周天和年间开凿的第4窟七佛殿和河北邯郸响山堂北齐年间开凿的第2窟,两窟不仅开凿了佛殿的外观,还表现了当时佛殿内部的陈设,佛帐内设须弥座(或下设床,床上加设须弥座,座上雕出佛像,左右有胁侍,都在帐内)。”傅熹年推测,早期佛殿中佛像应该是坐在帐内,如帝王坐在王座上接受臣子的朝见一样(图九)。前述渤海几座佛殿佛坛的东、北、西三面有墙,南面敞开,形成半封闭空间的形式应该属于佛帐形制的佛坛,只是根据不同于中原唐土的地域气候原因,渤海以墙代帐,体现佛陀如君王般的威严与神秘。如果佛坛为佛帐样式,那么,出土于这种式样佛坛的陶塑千佛,应为佛帐周边设龛安置。《东京城》报告作者根据发掘现场的情况“第三寺址(中朝考古4号寺)佛坛的前面发现了砖佛”,“第四寺址(中朝考古5号寺)的佛坛北边发现了砖佛”,推测“砖佛是插在内阵北墙的小洞上或木做的台基上”。依据发掘现存的情况及陶佛形制,佛帐式样的佛坛,如果形成半封闭空间,三面的墙应是泥、木混合墙体,所以,本文倾向陶塑千佛插于“木做的台基上”这种推断。

图九 麦积山石窟第4窟七佛殿

如果渤海的陶塑千佛是安装在佛帐内或周边,那么千佛也不仅仅为装饰佛帐所用,而是为观主尊像所用。林海认为:“在北朝的石窟造像中,千佛题材的出现形式是大乘禅学依据佛经指导禅僧观象需要而出现的”,“依据禅经观像需要,千佛雕绘可归纳为7种表现形式。”对比文中列举石窟中的主尊与千佛,及渤海千佛可能的安置方式,渤海上京的陶塑千佛可能是观释迦牟尼像而表现的化佛、观三世十方诸佛而表现的十方诸佛、观释迦多宝并坐而表现的十方化佛。

五、渤海千佛信仰反映的时代风貌

渤海建国之初就有佛教信仰,第一代王大祚荣是生活在隋唐时期边疆重镇、佛教文化中心营州的粟末靺鞨人,耳濡目染的佛教文化自然不会缺少。“渤海在周边区域设置军镇,既可屏蔽内地,维护自身安全,亦可伺机主动出击,对敌对方构成压力,起到震慑或制衡作用。同时,边防军镇的设置也有着扼守和维护边防交通要道的特殊任务。”渤海周边对外有六大交通要道,积极与外界沟通,大祚荣接受唐朝册封后,派王子“就市交易,入寺礼拜”。文王大钦茂效仿以崇佛闻名的女皇武则天“金轮神圣皇帝”的尊号,自称“大兴宝历孝感金轮圣法大王”。渤海立国200多年中,文王两次迁都,兴建了中京、上京、东京三个都城,现今中京、上京、东京的遗址中,发现大量寺庙址和佛教遗物,可证三都佛教发展之兴盛、佛教文化之发达。

如果有陶塑千佛的佛寺佛坛呈现出北朝—隋唐初年早期佛教建筑特点,那么,渤海上京佛教遗迹的文化风貌,即有一种“复古风”。文王迁都营建的东京龙原府(今吉林省珲春八连城)地域内的几座佛寺出土的造像中,也不乏有千佛造像出现,说明渤海的千佛信仰早已有之。上京城是目前陶塑千佛出土最多的都城,这与上京城佛寺遗址数量多、为都时间长不无关系,《渤海上京城营筑时序与形制渊源研究》一文,大体把上京城的营筑过程分为三个时期:第一时期,即文王时期,这一时期上京城的规模基本是现存遗址中的宫城规模;第二时期,即成、康时期(主要是康王时期),这一时期上京城的规模基本是现存遗址中的皇城规模;第三时期,即仁秀和彝震时期,这一时期上京城的规模基本是现存遗址的整体规模。在都城中与宫殿建造级别相当的渤海上京佛寺营建是有早晚之别的,虽然还不能构建完整的营建时序,但应该与上京两次为都的营建时序大体相同。渤海的中京、东京现存遗址规模,也远比不上上京,因为上京的建筑相当一部分是后代诸王增修、扩建的。东京及其附近发现的佛寺遗址也很多,但数量及规模上也不可能与上京相提并论。文王时期上京为都约30年,此后迁都东京,东京为都只有9年。根据宋玉彬、刘晓东研究,渤海上京城垣北外侧的8号、9号寺庙址是文王大钦茂都上京时王室进行礼佛活动的寺庙,始建年代可以定在渤海遗存的中期,与此形成对比的上京城内1号寺庙址的年代就应该定在渤海遗存的晚期,并且上京城郭城内的其他寺庙址的年代均应在渤海晚期。

按上述推论,渤海东京故址珲春八连城附近的新生寺庙,应晚于渤海上京8号、9号寺兴建,其出土的一佛二菩萨等诸多石雕造像背光中的化佛、千佛(图一〇),以及古城村2号佛寺址出土的C式陶佛、吉林省博物馆藏珲春八连城出土的Ⅱ型陶佛均显示:文王东京为都时,渤海就已流行千佛造像,并有南北朝—隋唐初年的帐式佛坛及陶塑千佛,基本可以断定,渤海上京较为普遍的千佛信仰,开始于文王东京为都时期,兴盛于上京城大规模营建的“至彝震……拟建宫阙”后。

图一〇 渤海珲春新生寺庙址出土石雕造像

以渤海陶塑千佛为代表的渤海佛教遗迹,显露出早期汉地佛教文化特征,同处于佛教东北亚传播路线上的日本也有这种情况发生。日本学者百桥明穗研究发现,在日本隋唐初年的佛教也出现了回顾敦煌石窟的复古样式,甚至疑惑“是造窟信徒的信仰与隋末初唐的宗教信仰发生的重叠”,日本飞鸟(538—710年)、白凤(638—707年)时代的同时期是我国隋唐时代,此时日本佛殿中的造像安放风格应该是深受隋唐影响的,但飞鸟时代法隆寺玉虫厨子的宫殿内部,贴有敲击而成的千佛。白凤时期三重县夏见废寺中发现了倒塌壁体上的千佛砖和说法图砖。飞鸟地区的川原寺金堂内壁面也曾饰以三尊说法图砖装饰(图一一)。“另外,在日本全国各地的白凤寺院遗址中还发现大量的大型一尊佛砖、三尊佛砖等,用模子倒出来的图案相同的砖,说明这些寺院殿堂内部曾经庄严着密密匝匝的千佛图与说法图。”三尊佛砖中一佛二菩萨的组合,为我们对渤海上京4号寺出土的Aa式陶佛、Ⅰ型、Ⅱ型陶菩萨的组合安置提供了参考。

图一一 方形三尊砖佛

如此看来,以陶制塑造千佛装饰佛坛或佛殿的看似复古的做法在日本也曾流行。或许隋唐时代,东北亚地区都是以这种形式表现千佛信仰的。

综上,唐代渤海国的千佛信仰非常普遍,且在渤海早期即已有之,有千佛出土的佛寺佛坛面貌呈现出北朝—隋唐初年早期的建筑风貌,陶塑千佛应为设龛安放于大型佛像佛帐周边,以利信徒禅观。也许是因为渤海的佛寺后代沿用极少,所以保留了较多“复古”之风,这是渤海佛教遗迹考古的珍贵之处。

注 释:

① 黑龙江省文物考古研究所编著:《渤海上京城1998—2007年度考古发掘调查报告》,文物出版社2009年,下同,第23页。据黑龙江省文物考古研究所渤海上京城发掘人介绍,除了中朝考古队编号的9个寺庙址外,土台子屯北方、中部、南部都各有寺庙址。白庙子屯也有寺庙址。

② 〔俄〕B.B.包诺索夫:《“东京城”遗址发掘的初步报告》,《渤海上京1998—2007年度考古发掘调查报告》,第652—659页。

④ 〔日〕原田淑人等编著:《东京城——渤海国上京龙泉府遗址的发掘调查》(本文简称《东京城》),东亚考古学会1939年,下同,图版一〇七—图版一一〇;〔日〕斋藤优:《半拉城及其它史迹》(本文简称《半拉城》),半拉城址刊行会1978年。

⑤ 中国社会科学院考古研究编著:《中国田野考古报告集·六顶山与渤海镇》,中国大百科全书出版社1997年,下同。

⑦⑧吉林省文物考古研究所:《2014年吉林省文物考古研究所考古发掘收获》,《东北史地》2015年第1期。

⑨ 该文物卡片信息的出土地点为“渤海镇西北角渤海古寺”,对照地图应为《东京城》报告中的第三寺(中朝考古4号寺)出土。

⑩ 吉林省博物馆编:《中国博物馆:吉林省博物馆》,文物出版社1992年,第176页。

——陶塑《虎啸山林》的外貌形态及内涵分析