区域医联体视域平台的构建在糖尿病周围神经病变患者中医护理中的应用效果

陶文娟

烟台市烟台山医院,烟台 264000

糖尿病周围神经病变(Diabetic peripheral neuropathy,DPN)为糖尿病患者常见且严重的并发症之一,临床多表现为肢体温度异常、刺痛或烧灼感,双下肢感觉减弱现象,导致患者感觉功能障碍,并增加足溃疡、截肢风险〔1〕。该症属中医“消渴病痹证”“血痹”范畴,研究表明,中药熏洗、穴位贴敷等中医特色护理技术在改善DPN患者肢体麻木、疼痛、提高神经传导速度方面效果显著,但居家康复患者中的实践过程中面临一定阻碍〔2〕。当前临床因人力、资源有限,缺乏将该技术延伸至家庭的完善的服务内容与流程,且后期康复随访跟随制度单一,患者信息获取和处理渠道有限,导致居家患者缺乏持续性、有效性且规律性的疾病治疗。基于互联网技术的区域医联体平台是以互联网为技术手段,以完成医疗信息整合、实现医疗资源共享为目标,能帮助医护者及时获取患者信息,推动互联网与医疗健康深度融合,实现医疗资源的优化配置〔3〕。该技术在多种慢性疾病管理中均取得显著成效,但基于互联网技术的区域医联体平台开展中医特色护理技术的推广及应用研究不多,且在糖尿病居家康复治疗中报道更为少见。本研究旨在探讨基于互联网技术的区域医联体平台实施中医特色护理在DPN患者中的应用效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020年1月至2021年12月烟台山医院收治的DPN患者120例,本研究经医院伦理委员会审核通过后开展。纳入标准:年龄20~80岁,符合中西医糖尿病诊断标准〔4〕并确诊伴有周围神经病变〔5〕,病程≥3个月,认知与沟通能力正常,自愿参与本研究并签署同意书。排除标准:有精神类疾病史;合并恶性肿瘤者,孕妇或妊娠期妇女。采用随机数字表法分为对照组、试验A组和试验B组,各40例。对照组男28例,女12例;年龄50~75岁,平均(65.58±2.34)岁;病程3~15年,平均(8.34±2.34)年;文化程度:高中以下29例,高中以上11例。试验A组男27例,女13例;年龄50~75岁,平均(64.72±2.76)岁;病程3~15年,平均(8.69±2.45)年;文化程度:高中以下30例,高中以上10例。试验B组男28例,女12例;年龄50~75岁,平均(66.85±2.91)岁;病程3~15年,平均(7.85±2.03)年;文化程度:高中以下31例,高中以上9例。三组患者一般资料无明显差异,具有可比性。

1.2 方法

1.2.1对照组 实施传统治疗与护理。传统治疗给予硫辛酸胶囊(江苏万禾)0.2 g/次,3次/d;院内期间通过口头宣教形式普及疾病知识,出院时登记其联系方式,出院后每月通过电话随访掌握病情康复情况,并提供相应指导。

1.2.2试验A组 在对照组治疗护理基础上实施中医特色技术,即穴位贴敷、中药熏洗,均连续干预12 w。①穴位贴敷制作:选方〔5〕炙黄芪30 g,肉桂5 g,桂枝5 g,当归10 g,赤芍10 g,片姜黄10 g,羌活10 g;以上药材研磨成粉末状,生姜汁调成膏状。选取基础穴位脾俞、肾俞,若病变偏于上肢则选取曲池、手三里、列缺,病变偏于下肢选取足三里、三阴交、丰隆等穴位,将中药贴剂贴于穴位4~6 h,2次/w,持续13 w,期间注意贴敷位置皮肤瘙痒、红肿、皮疹等皮肤过敏不适,如出现过敏现象可用鸡蛋清、护肤油等进行擦拭,稍严重者,可以用艾洛松,若出现严重过敏反应,应中止贴敷。出院时由经过专业培训的护师指导DPN患者及家属家庭自行贴敷,详细交代正确的选穴方法及贴敷要点及注意事项等,12 w后入院复查进行相关指标收集。②中药熏洗组方〔6〕:黄芪 40 g,鸡血藤 50 g,当归、透骨草各30 g,红花 20 g,没药、桂枝、乳香各 15 g,苏木、细辛、川椒各10 g。将上述药物大火转文火煎煮30 min;过滤后将药水倒入盆中待温度降至40 ℃后实施浸泡熏洗,30 min/次,2次/d。

1.2.3试验B组 在对照组治疗护理基础上实施互联网+区域医联体视域下的中医特色护理,具体内容如下。

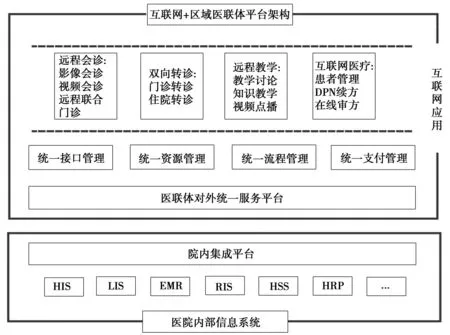

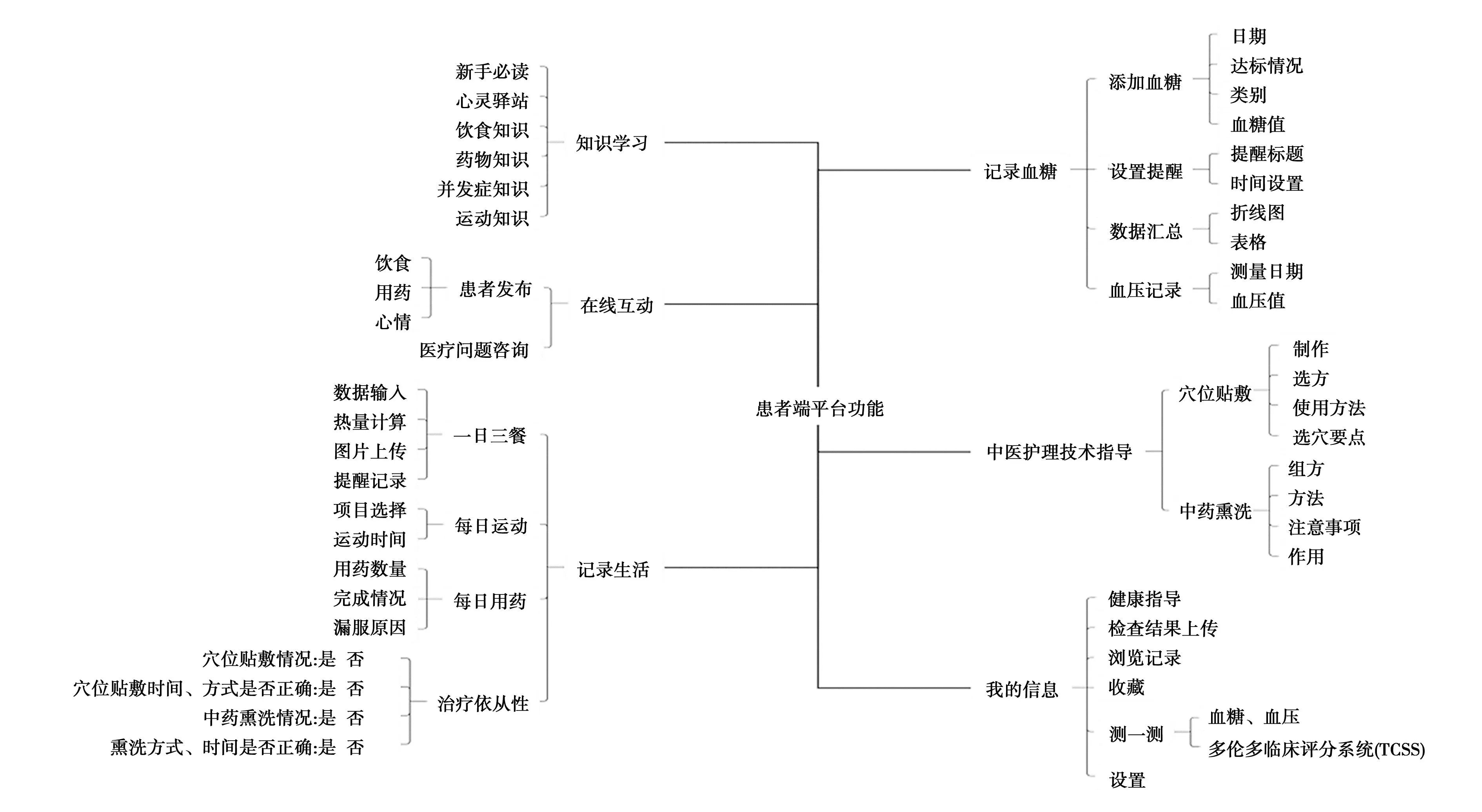

1.2.3.1区域医联体平台的构建 ①资料收集和信息整合:通过搜集糖尿病管理、DPN患者护理、互联网技术、医联体、医联体模式下的DPN疾病管理等相关文献,充分了解国内外研究现状。同时结合医院DPN管理现状,归纳该研究的可行性、面临问题以及预期目标。②确立促进与阻碍因素:为提高该平台的实用性和易用性,根据DPN多为老年患者的特点,并在掌握其生理、情感和认知现状后,设计适应其需求的平台。采用文献回顾〔7〕与访谈法了解影响老年患者区域医联体平台使用的促进与阻碍因素。如“你觉得出院后需要通过什么样的方式提供持续性的护理?”“你对区域医联体平台有什么了解?”“你希望从该平台获取哪方面的支持和帮助?”“你认为该平台应该设计哪些功能?”等,访谈结束后由研究者对访谈结果进行归纳、分析、总结,结果发现,患者主观感受(感知平台的实用性、平台应用经验)、个人因素(年龄与学历)、平台特点(操作简易度、病情匹配度)均为影响其对该平台的接纳和使用的主要因素。③平台模块与内容设计〔8〕:为简化操作流程,将微信小程序作为平台设计的模板,分别创建医院服务端(护士端)及客户端(患者端),并通过身份识别进行绑定。医院端为实现区域内连续性、一体化的医疗服务,其主要架构和功能设计见图1。平台特点:①参与操作和管理的护士具备丰富专业理论和疾病管理能力;②安全性:平台的登录和访问及患者隐私仅医院端和患者本人操作;③“患者端”在结合相关文献及学者研究基础下,以可视性、简洁性、操作简单性为原则,结合老年群体学习能力及认知,共划分为在线互动、血糖监控记录、记录生活、知识学习、用药助手、我的信息6个模块,见图2。

图1 医院端平台构架

图2 患者端平台功能图

1.2.3.2区域医联体平台的应用 ①组建护理团队:由该团队对患者进行全面系统化和持续性的健康管理服务,包含医院护理小组(主治医师1名、护士长1名、护士2名)及区域内医联体单位人员(三级医院专科医生2名、社区卫生服务中心护士2名、下社区专科医生1名),由医院提供主要技术支持与护理指导内容,其中主治医师负责发布内容的审核,血压危险值范围的设置(根据病程、并发症以及血糖控制情况实时调整);护士长负责平台内容的更新与患者使用情况的跟踪;护士负责患者服药、中医护理技术的开展、血糖监测以及随访工作。区域内医联体单位人员主要负责指导患者疾病三级预防和保健工作,下社区讲座、门诊及义诊现场咨询指导,患者的上门随访、护理配合、评估患者居家环境、饮食、用药情况并进行上报。②应用宣教:出院前1 d由护士面对面为患者及家属进行相关宣教,内容包含该平台的具体框架、涵盖内容、模块细节和应用方法,并邀请患者进行现场演示反馈其应用掌握度,使其充分掌握平台的应用流程、优势,为后期应用做好准备。③具体应用:出院当天邀请其家属协同患者完成注册与信息认证,利于医护人员在服务端口掌握患者信息与联系。每周由管理团队收集患者本周内健康相关行为、居家穴位贴敷、穴位贴敷治疗依从性和评估患者糖尿病及其周围神经病变控制情况,给予个性化综合健康评价,并根据结果实施分层化(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级)管理。Ⅰ级:两次以上空腹血糖控制不满意、1 w内超过2次未执行中医技术疗法,药物不良反应难以控制、血压不稳,DPN控制不佳或加重者,立即开启绿色通道安排就诊或转诊。病情稳定后每周电话随访1次,根据实际给予上门随访,以“一对一”、“面对面”形式提供专业指导,其他老年患者可根据其意愿决定是否需要上门随访,提供及时和专业指导。Ⅱ级:血糖控制不满意、空腹血糖≥7.0 mmol/L、出现药品不良反应、中医技术疗法依从性差者(1 w内超过1次未执行),每周电话随访1次(共12次),血糖监测2~3次/w、通过微信小程序加强宣教内容、告知疾病风险,预防并发症。Ⅲ级:血糖控制满意,用药依从性好,未出现药品不良反应,无新发并发症或DPN严重程度得到改善者,利用小程序每2 w推送健康信息。内容包括:糖尿病基本知识、服药注意事项、饮食与运动、胰岛素注射方法、DPN疾病加重及改善表现、居家如何开展自我管理等。并每月举办专题讲座,在线指导或医联体单位现场指导规范实施中医特色护理操作技术,提高居家治疗和康复的持续性和有效性。④质量控制:该平台的建立结合了老年患者需求和特点,充分体现个性化特征,同时出院时建立家属微信群,邀请家属参与居家康复管理,在使用期间督促和协助指导患者平台的应用,以确保患者对该平台的使用正确性及使用率。在干预12 w后通过护士上门或线上通知患者来院进行血糖指标测量与记录,询问其糖尿病相关防治基础知识,并采用多伦多临床评分系统(Toronto Clinical Scoring System,TCSS)〔10〕、参照疗效评定标准完成现状调查,并由管理团队做总结分析。

1.3 观察指标

①临床疗效:参照2002年《中药新药临床研究指导原则(试行)》〔9〕拟定评定标准:显效:症状及体征基本消失,跟腱反射恢复,神经传导速度(NCV)增加>5 m/s;有效:症状及体征改善,跟腱反射改善,NCV增加≥5 m/s;无效:症状及体征无改善甚或加重,NCV无变化。总有效率(%)= (显效例数+有效例数)/总例数×100%。②病情严重程度:TCSS评分评估两组干预后DPN病情严重程度,该系统从症状、反射和感觉试验三方面进行评价,症状测试评分0~6分、反射评分0~19分、感觉评分0~20分,总得分=症状评分+反射评分+感觉试验评分,分数越高表明神经功能缺损越严重。③检测两组患者干预后空腹血糖、餐后2 h血糖、24 h尿微量白蛋白、糖化血红蛋白等指标。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 三组患者病情严重程度比较

试验A组病情严重程度评分显著低于对照组(P<0.05),试验B组病情严重程度评分显著低于试验A组(P<0.05)。见表1。

表1 三组患者病情严重程度

2.2 三组患者临床疗效比较

试验A组总有效率显著高于对照组(P<0.05),试验B组总有效率显著高于试验A组(P<0.05)。见表2。

表2 三组患者临床疗效〔n(%)〕

2.3 三组患者血糖指标

试验A组空腹血糖、餐后2 h血糖、糖化血红蛋白及尿微量白蛋白水平均明显低于对照组(P<0.05),试验B组空腹血糖、餐后2 h血糖、糖化血红蛋白及尿微量白蛋白水平均明显低于试验A组(P<0.05)。见表3。

表3 三组患者血糖指标

3 讨论

DPN是以患肢麻木疼痛、感觉减退为主要症状的糖尿病相关性疾病,传统临床多根据病情发展实施对症药物治疗、血糖控制和神经修复等措施,但因个体体质和病情差异,导致疗效也各不相同〔11〕。中医认为〔12〕,DPN多由气血阴阳亏虚、消渴日久、久病入经络至经脉痹阻不通、失养所致,根据症候及症状程度实施理气活血、温经通脉及化瘀通络为原则的治疗技术对提升治疗疗效具有显著成效,且毒副作用小、安全、操作简单、易实施,临床接受度广泛。本研究对试验A组实施中医特色护理技术,中药熏洗中组方血藤能够增加血细胞含量,升高血红蛋白,达到补血作用;黄芪具有补气固表、滋阴化瘀、调节血糖含量的作用;透骨草、红花、没药、乳香及苏木等均具有活血化瘀、祛湿活络之效。利用以上药物实施中药熏洗可促进细胞组织活力和再生,借助热疗与药物双重作用,解除肢体肌肉痉挛,帮助肢体活血通络、养血柔筋。此外穴位贴敷利用经络理论及中药药理作用相结合,可达神经肌肉调节,穴位刺激及经络传导之效,对疏通经络、行气活血与活血化瘀、消肿止痛均可起到协同发挥作用。结果显示,试验A组总有效率显著高于对照组,试验A组病情严重程度评分显著低于对照组,该结果与上述结论相一致。

区域医联体是由一个区域内三级医院、二级医院与社区医院所组成的功能齐全、层级分明、资源共享的医疗卫生服务体系,能实现区域内资源整合的有效性和最大化,实现基层首诊、双向转诊、上下联动的诊疗、管理模式,提高医疗资源利用率〔13〕。随互联网技术的发展,互联网+区域医联体以具有便捷性、移动性、开放性、智能性等优势在院外康复延伸护理领域取得广泛且可观的临床价值〔14〕。本研究对试验B组实施互联网+区域医联体视域下的中医特色护理后,结果表明在互联网+区域医联体视域下开展中医特色护理较传统治疗及单纯中医特色护理具有更为明显的优势。分析其原因:多项调查结果表明,糖尿病治疗及康复是长期、连续且整体的过程,目前临床针对院后康复管理多以电话随访、上门访视等形式开展,多数医院受人力资源限制导致开展情况不容可观,导致患者康复效果滞后〔15-16〕。

本研究通过构建全局性、多元化、一站式管理平台,有利于实现院内外康复信息的储存与传输,帮助医护者及时、实时掌握患者情况,达到最佳医疗资源的分配,完成评估-干预-反馈管理过程。同时该平台以一对一、点对点为管理原则,能根据个体病情阶段和需求提供对应和匹配的护理内容,且平台内所涉及的知识与护理行为均经本院医护人员统一讨论和总结后确定,针对性强、实用性佳。此外,通过线上与线下结合强化医患沟通互动频次,及时对患者康复行为、中药熏洗及穴位贴敷依从性、居家状态、饮食运动及生活作息等方面进行全面、系统和动态的管理,继而保障居家康复持续性和有效性,提升中医特色护理技术的居家治疗疗效。此外,本研究还发现,互联网+区域医联体视域下的中医特色护理对血糖控制水平和效果显著优于试验A组和对照组,该结果在王登学等〔17〕研究中得到证实。分析其原因:该平台能根据定期监测情况实现后台反馈,帮助医护者及时获取健康数据和护理进度,能有效降低患者随访遗漏率和护理差错率,同时还能确保跟踪随访有效率,促进居家患者的自我护理行为;另外,该平台通过在线交流能最大限度满足其对线上知识获取能力,平台的提醒与反馈功能起到一定监督与管理作用,促进患者掌握血糖监测与控制的重视度,以及合理用药及健康行为的依从性,进而提高患者血糖控制达标率。

基于互联网技术的区域医联体平台对DPN患者实施中医特色护理可充分发挥三级医院专业优势与基层社区职能优势,通过整合服务资源的方式,逐步实现DPN患者一体化管理,实现医护患间无障碍沟通,使DPN患者居家护理管理更具有规范性,对抑制和逆转疾病发展,提升总体生活质量均具有促进作用。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突